城市化进程中农民宅基地转换为基本农田的可行性研究

2018-05-14付唏然

付唏然

基本农疆是农业生产的命脉,在农村土地资源中,基本农田与宅基地一直是紧密依存的关系。随着经济社会的发展,宅基地作为农民居住保障的功能在逐渐弱亿,这就为其向基本农田转换提供了可能性。因此,本文以栋川镇在“增减挂钩”背景下的农村居民集中建房为例,对城市化进程中宅基地转换为基本农田的可行性进行研究分析。.

基本农田 宅基地 集中建房

前言

农村土地资源作为基本农田的重要来源,是保护基本农田的关键。而在农村的土地资源中,农地与宅基地间的相互关系则是其中的核心所在,直接关乎到农业生产发展。随着越来越多农民开始从事非农产业,多以院落形式存在的宅基地作为一种土地产权的固化形式,对农民居住的保障功能在退化。而现代农业发展对基本农田的无论是数量还是质量上的要求均在不断增加,基本农田与宅基地间的增减对应关系,正好为宅基地向基本农田转换提供了可能性。研究区域农村居民集中建房的情况

在2014年栋川镇被姚安县选为城乡建设用地“增减挂钩”试点县后,农村居民集中建房就作为农村宅基地退出的主要方式之一,成为栋川镇在城乡建设用地增减挂钩这一政策的推动下,使用的宅基地退出后转换为基本农田的方式。通过村民集中建房,实现建新拆旧、土地复垦,保证耕地有效面积不减少,提高耕地质量,合理促进城乡建设用地合理布局。

(1)分布区域

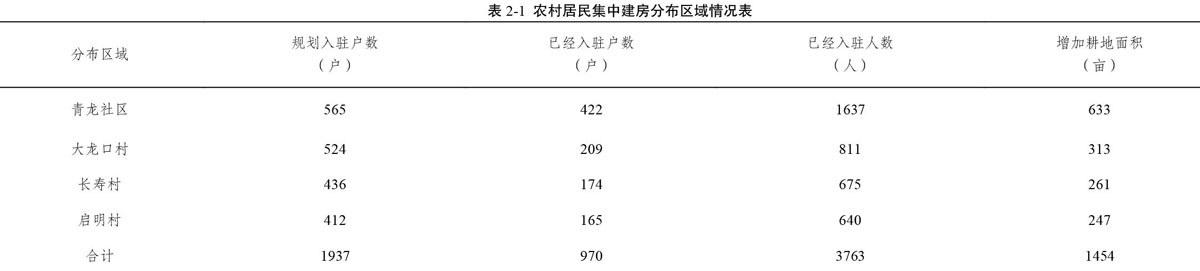

栋川镇作为姚安县进行城乡建设用地“增减挂钩”,农村居民集中建房的几个参与乡镇之一。截止2017年底,栋川镇农村居民集中建房除了青龙社区外,大龙口村、长寿村和启明村也在进行农村居民的集中建房工作。

截止2017年7月,总共人驻970户,占规划人驻户数的50%,人驻总人数为3763人,复垦后总共增加耕地面积1454亩。栋川镇农村居民集中建房,是按照“政府主导、村民自愿”的原则,签订迁建协议,将原来的村子整体搬迁到土地利用率较低的国有土地上。通过调查,我们也了解到,在“增减挂钩”农村居民集中建房后,拆除的老村将按照上报省、州的实施规划,复垦成水田,最后收归村集体使用管理,作为生产发展用地。通过这样进行土地整治,复垦农地集中连片,更好地与农业规模化经营方式相适应,促进农业生产发展。

(2)取得的成效

从2016全面进行农村居民集中建房开始,至2017年7月,在一年半的时间里,栋川镇总共增加耕地面积1454亩。栋川镇通过集中建房,每年能实现耕地面积增加970亩,近1000亩,耕地面积实现有效增加。基本农田作为耕地中的高产优质良田,随着耕地这一基数数量的增加,其中的基本农田势必也会随之相应增加。在栋川镇,基本农田在耕地中的占比高达87%,换而言之,在每年增加的970亩耕地中,伴随着有844亩的基本农田增加量,宅基地转为基本农田的前景较好。

(3)农村居民集中建房面临的挑战

1.集中建房地点空间选择受限

根据相关规定,集中居住点的选址需在土地利用总体规划确定的允许建设区的范围内,其中鼓励使用存量建设用地或未利用地,要求尽量不占耕地或少占耕地,同时禁止在基本农田保护区范围内规划建设集中建房点。但栋川镇在具体的建设地点选擇上,可供选择的适于集中建房的地点较少,将集中建房区域选择在青龙社区,但是由于受到各种因素影响,选择后的地点也难以做到使每个人驻户都满意。

2.资金补助渠道单一

当前,栋川镇在农村居民集中建房中的资金主要来源于占补平衡指标易地交易资金、城乡增减挂钩指标流转资金、新增建设用地有偿使用费地方分成部分。但随着相关工作的不断推进,农房等级质量较高的农村居民所需补偿的资金也在有所增加,相应的成本也随之提高。在农村居民集中建房过程中,无论是拆旧建新,还是农地的整治与复垦,都需要大量的资金投入。若资金补助难以使村民满意,则将影响其参与集中建房的意愿,不利于宅基地转换为基本农田。

3.鼓励农村搬人集中建房的动力仍不足

作为理性经济人,农村居民一般不会主动放弃合法申请、继承、转让乃至非法占用的已有宅基地。一方面宅基地取得的无偿性、使用的无限期性以及无留置成本性,使得村民倾向于尽可能多地占有宅基地,宁愿空置也不愿退还。另一方面,宅基地流转的限制,使得部分已定居或准备移居城镇或他乡的村民不能通过让渡宅基地使用权实现宅基地财产权益,所以集中建房,于他们而言并无实际意义,因此其参与意愿低,造成宅基地上的空村房现象。加之在集中建房的过程中,基层政府很难做到面面俱到,难免会与部分村民之间存在利益分配上的分歧,不利于村民积极参与。

研究区域农户参与集中建房的意愿分析

农户是农村居民集中建房的主体,在建房过程中,是否尊重农户意愿是能否顺利进行集中建房,实现宅基地转换为基本农田的重要前提,因此,本研究对栋川镇农村居民集中建房的意愿进行研究。在2017年7月对栋川镇集中建房四个区域进行实地调研,用logistic模型来对影响农村居民是否愿意参与集中建房的因素进行研究。

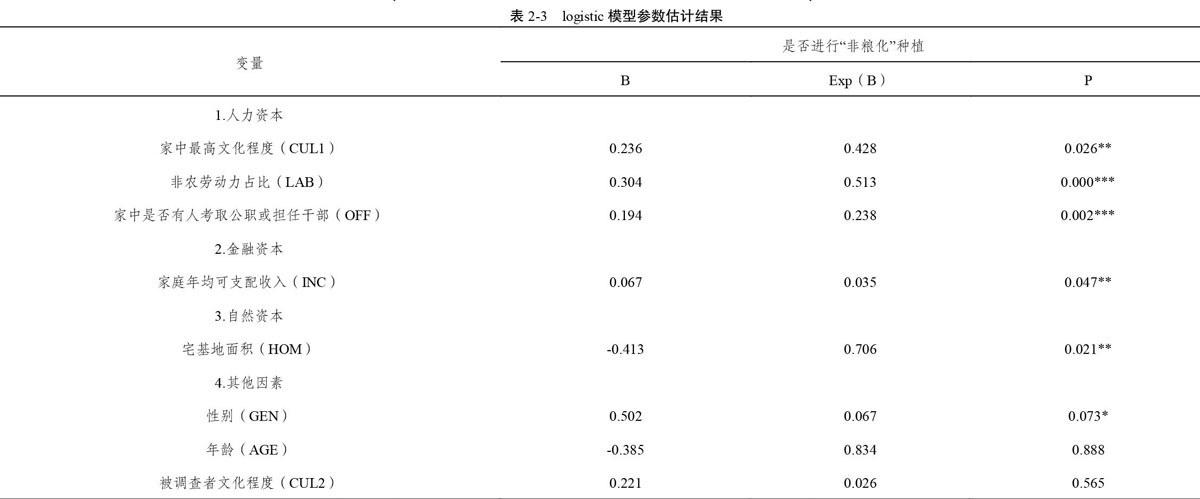

通过建立logistic模型对影响村民参与集中建房的因素进行研究分析。分析结果表明:栋川镇农村居民总体上愿意参与集中建房。只是不同因素的影响程度、作用方向和显著性均不一样。第一,家中最高文化程度、非农劳动力占比以及家中是否有人考取公职或担任干部、家庭年均可支配收入和性别这五个因素对农村居民是否愿意参与集中建房具有显著正向影响。按影响大小及显著程度排序为:非农劳动力占比>家中最高文化程度>家中是否有人考取公职或担任干部>性别>家庭年均可支配收入;第二,宅基地面积这一因素对农村居民是否愿意参与集中建房具有显著负向影响;第三,年龄和被调查者文化程度对农村居民是否愿意参与集中建房没有显著影响。

农民宅基地转换为基本农田的可行性分析

(1)政府重视,有序推进农村居民集中建房

自开展“增加挂钩”工作以来,栋川镇严格按照县委、县政府的统一部署,整合增减挂钩。一方面,符合增减挂钩的村民,在旧房屋拆除后,可按照增减挂钩政策给予补,。另外可享受60000元的低利息贷款,还款期限为20年。同时,栋川镇人民政府还在在建新区规划并平整临时工棚用地,便于建房村民搭建临时工棚,村民在建房过程中的住房问题得到有效解决与保证。另一方面,栋川镇政府有效处理“拆”“还”“垦”“建”四方关系,及时拆除闲置建筑,妥善安置搬迁村民,拆后土地优先复垦为耕地,合理增加城镇建设用地,在坚持政府政策引导,尊重群众意愿的基础上,实现了政府主导、村民主体、部门支持、整体联动、村民自主自治的建设组织管理。

(2)新居建设以“人”为核心,农村居民参与意愿强

栋川镇切实维护和保障农村居民权益,集中居住地从选址开始就多渠道征求群众意见,在充分尊重居民意愿和考虑群众生产生活便利性前提下,引导农户统一搬入规划建设好的新居住区,即能维持其在原集体经济组织中享有的土地承包经营权、集体收益分配权和惠农政策权“三项合法权益”不变,以解决居民宅田分离的后顾之忧,又能加快推进“人的城镇化”进程,实现城乡统筹协调发展。此外,可以打破城乡二元结构,实现城乡资源互通,促进闲置宅基地向基本农田的有效转换,充分盘活和充分利用农村土地资源,把农村土地资源进一步变成资产,资产变成资本,赋予农民宅基地更完整的權能,促进了以“人”为核心的美丽乡村的建设发展,确保农村居民原有生活水平不降低、长远生计有保障。

(3)村民生计策略转变,与农地依附关系减弱

农村居民作为集中建房的主体,因此,要想实现宅基地到基本农田的顺利转换,农村居民起到决定性的作用。在栋川镇,农村居民传统的生产生活中,宅基地不仅是用于住宅建设,更是一种农业生产的仓储空间和房前屋后庭院等的延伸,它对相关生活和生产的附属功能巨大。但是,随着农业规模化的发展以及农村居民生计策略的调整,在栋川镇,多数人已经参与到农地使用权流转中来,他们中的大多数人不再选择务农这一生计策略,务工和其它的生计方式正成为他们生计策略的新选择,他们与农地的依附关系正在减弱,生计策略发生改变,村民居住地开始外移动。加之集中建房后,整体的居住环境更为舒适,乡村规划更为合理,交通也更加便捷,因此他们愿意搬迁至统一规划区。

(4)农村居民传统的居住观念逐渐转变

在自给自足的小农经济生产模式下,农业社会形成了以家庭为单位的院落居住模式,住宅往往与农田自成一体,生产与生活的相结合,形成了方便就近作业和务实的循环经济,这样的居住方式既能维系家庭成员间的紧密关系,又能实现家庭生产活动的最大效益。但是,随着社会的进步与发展,农业生产向现代化的方向不断发展,个体的行为能力增强,并不断地得以从家庭生产方式中脱离出来,以院落来维系家庭生产生活的居住方式也随之发生改变,人与人之间的交流也由以内生的家庭交流为主转变为以外生的社会交流为主,农村居民以院落为主的传统居住观念正在逐渐改变,特别是年轻一代,他们更愿意融人到与社会接触更广泛地城市生活中。人们一旦从观念上接受了居住方式的转变,这便会成为其退出原有宅基地的极大推动力,从而确保了宅基地向基本农田转换的基本前提。