团体辅导对农村留守儿童媒介使用的干预

2018-05-14陈婧马杰

陈婧 马杰

【摘要】本文通过在十堰市张湾区西沟乡中心小学的实地调研,探讨了信息化时代下的媒介接触,对留守儿童心理发展的积极和消极影响。团体辅导作为一种科学高效的途径,可以对留守儿童的媒介使用进行干预,其在帮助提升媒介素养,争取社会支持,改善亲子关系,增强留守儿童的自信和自我约束方面,起到积极作用。

【关键词】留守儿童;团体辅导;媒介使用

2016年《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》对留守儿童定义由“父母一方外出务工、不满十八周岁”修订为“父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁”,截至2018年9月,民政部统计数据显示,留守儿童规模已下降至697万。留守儿童问题正迎来拐点。

随着社会的进步,农村留守儿童的物质生活水平和教育硬件条件有了较大改善,近年来社会各界更加关注影响留守儿童成长和教育的内在问题。相关研究发现,由于父母监管的缺失和监护人的能力限制,信息媒介替代性的占据了留守儿童生活的重心,他们可能比常规儿童更沉迷于电视、手机、网络等媒介交流,信息媒介成为了他们的“精神保姆”和“心理支柱”。在留守儿童心理发展和社会化的关键时期,了解他们的媒介使用情况,寻找存在的问题和偏差,引导他们合适使用媒介,避免过度依赖带来的不良影响,通过积极干预提升媒介素养,促进留守儿童身心健康发展和适应社会,具有重要意义。

一、农村留守儿童的媒介使用情况

本研究实践对象为位于鄂西北山区的十堰市张湾区西沟乡中心小学,2018年6月作者调研时,该小学总计65名学生在读,绝大多数由于父母双方外出务工而在学校长期寄宿。通过针对留守儿童、小学教师、监护人的问卷和访谈,我们对留守儿童的媒介使用情况、积极和消极影响,家庭教育学校教育对于留守儿童媒介使用的态度进行调查。

(一)电视和手机是留守儿童接触最多的媒介

电视是留守儿童日常生活中接触最早最多的媒介。近年政府的“村村通”和“家电下乡”政策,有线电视或卫星电视已经普及,成为留守儿童最为熟悉的媒介。他们最喜欢的电视节目通常是动画片、偶像剧、真人综艺这几种娱乐性强的节目,对于科普教育节目和新闻资讯类的电视节目关注和喜好程度很低,不足20%。由此可见,追求“娱乐消遣”和“轻松愉悦”是他们观看电视的主要动机。

网络也是留守儿童接触较多的媒体,但是由于留守儿童家庭拥有个人电脑和宽带接入比例不高,手机上网成为他们使用网络的主要途徑。目前手机的影响力与日俱增,正在逐渐取代电视,在留守儿童的日常生活中占据了媒介中心地位。大多数受访儿童认为手机比电视更重要。手机可以促进留守儿童与父母的亲子沟通常态化。手机视频播放功能可以取代传统电视并且提供更多选择,而手机的游戏、通讯、社交、购物等功能可以帮助他们娱乐休闲、丰富社交。尤其是对于独立拥有智能手机的留守儿童,已经很少观看电视。

(二)媒介使用对留守儿童的影响

媒介作为一种中性的技术手段的承载,在留守儿童的成长过程中到底发挥积极还是消极的作用,取决于留守儿童自身和周围教育环境的影响。

目前,留守儿童的媒介使用确实存在一些问题。首先,一些留守儿童的确存在过度依赖电视和手机的情况,消耗了大量时间和精力,影响正常的生活作息,并把疲惫感带到课堂。其次,留守儿童在媒介功能使用方面更倾向于轻松娱乐趣味性的内容,例如观看动画片、短视频、手机游戏、社交聊天等,真正了解世界、增长见识的作用有限。再次,留守儿童对于良莠不齐的信息鉴别能力有限,甚至容易把媒体制造的虚拟世界和现实生活中的真实世界相混淆并做出真实反应,例如对于恐怖场景的长期恐惧、对暴力行为的模仿等。最后,少数留守儿童往往由于孤独寂寞,更愿意独自面对电视和手机的虚拟世界,导致了实际生活中的社交技能缺乏,形成恶性循环。

然而,留守儿童并不完全是不可控制地依赖和迷恋媒介,留守儿童在一定程度上也是信息媒介的积极使用者,具有一定的主动选择和自觉解读。他们可以从媒体内容中获得一些正能量,对于动画人物和娱乐偶像在正面特质进行积极评价;能够主动使用一些手机应用程序来获取信息辅助自己的学习。电视和手机带来的丰富资讯和娱乐方式,填补了留守儿童的信息匮乏和心理孤独感,在长期接触电视和手机的过程中,电视和手机本身成为了留守儿童的好朋友,为留守儿童排忧解闷,带来心理意义上的陪伴与安慰。

(三)家庭教育和学校教育中的问题

目前留守儿童媒介使用的家庭教育存在一些问题,尤其是隔代监护人大都不具备对留守儿童的媒介使用行为进行监管和引导的意识和能力。他们对于电视和手机带来的负面影响并不了解或者过分溺爱孩子而舍不得约束,甚至自己也是长期与电视为伴,无法给孩子提供更好更安全的休闲娱乐资源。另外,隔代监护人自身信息媒介素养较低,尤其是对智能手机和各种丰富的应用程序充满迷惑,对留守儿童使用智能手机的具体情况和动态,智能手机能够为留守儿童提供什么样的信息和娱乐,可能带来的正面和负面影响都一无所知。强制限制孩子观看电视和使用智能手机的时间,只是为了保护视力和不影响学习时间,无法对留守儿童的媒介使用行为进行有效的、针对性强的监管和引导。

学校教育方面能够提供的积极引导也很少。部分学校虽然已经将现代通讯工具应用到教学中,却基本上没有对留守儿童进行过专门、系统的媒介素养教育。此外,学校和老师一般认为,对留守儿童在家庭中的媒介使用行为进行监管和引导是家长的事,回避了相关责任。

充分发挥电视和手机在留守儿童心理成长中的积极作用,避免其不良影响,关键在于家长、监护人以及学校老师对留守儿童的媒介使用都要进行积极的干预和引导,全面提升他们的媒介素养。基于此,开展留守儿童媒介使用的干预实践势在必行。

二、团体辅导对农村留守儿童媒介使用的干预实践

(一)团体辅导的优势

由于留守儿童处于一个特殊发展阶段,他们有着与成人不同的家庭背景和心理特征,在对留守儿童进行媒介使用的干预过程中,团体心理辅导更为行之有效。作为一种在团体情景下进行的心理辅导,既可以用于治疗纠正异常行为,例如手机依赖和网络成瘾,也可以广泛地运用于正常儿童,通过团体内同质群体的相互作用,借助心理咨询技术,以发展的视角促进个体自我认知,学习新的态度与方式,开发自我潜能。

第一,留守儿童进入团体后会发觉大家的家庭环境和父母情况相似,面临同样的困扰,他的孤独和烦恼并不独特,这种观念的改变本身就具有治疗作用,他们可以放心地感受和学习,不必担心打击和漠视。第二,在团体中,留守儿童会得到多方面的帮助和感情支持。即使在团体辅导结束、辅导老师离开以后,他还可以在群体成员中得到强有力的支持,继续提升媒介素养。第三,在团体中,留守儿童也被鼓励去帮助他人,这种体验会使他对自己有更多的正面积极评价,丰富自我认知,重新认识自己的价值,增强自我约束和控制的信心。

(二)团体辅导方案

通过对西沟乡中心小学留守儿童的媒介使用情况的调查,作者制定了从认知、情绪、行为三个维度进行团体辅导的方案,并在四、五、六年级留守儿童中进行了部分实践。

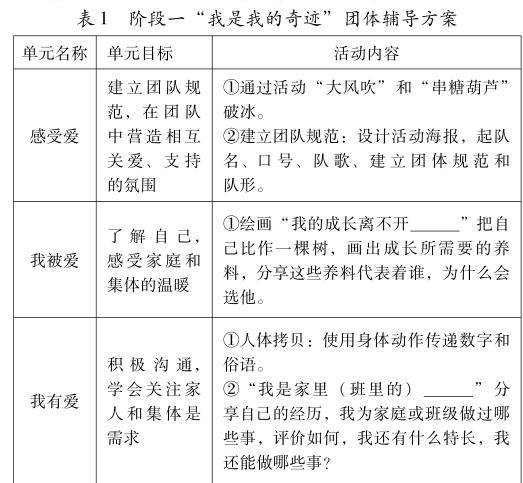

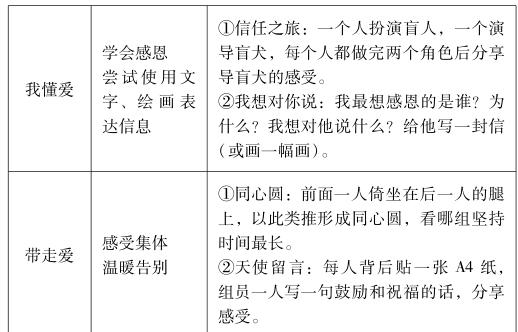

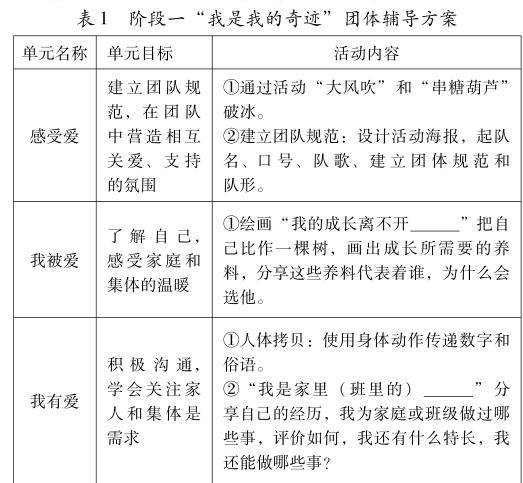

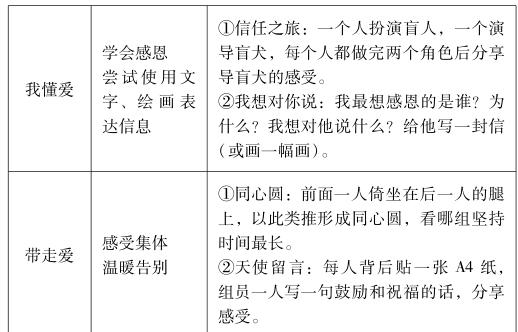

1.主题一:“我是我的奇迹”

这一阶段的团体辅导目标是为了帮助留守儿童在同伴群体中获得归属感,认识自己身边的各种社会支持并学习利用这些资源,弥补父母不在身边的缺失感,获得更多的情感支持。通过信件、绘画等方式表达信息,拓展自身使用媒介的能力。

2.主题二:“信息时代我做主”

第二阶段是对留守儿童的媒介使用情况进行具体干预的部分。作者参照部分传播学者的研究成果(郑素侠,2013),针对电视节目、新闻广告、明星偶像、手机游戏等设计了不同的团体辅导主题,旨在对留守儿童开展媒介素养教育,不仅将媒介知识传播给他们,更通过团体辅导培养他们的表达意识与表达能力,学会主动搜集信息,通过媒介发出自己的声音和观点,真正成为信息时代的合格一员。

每次活动结束后,作者都及时收集了部分参与者反馈信息。包括“你喜欢这些活动吗”“你在活动中学到了什么”“你会继续参加吗”等。并向部分监护人和教师追踪了解留守儿童参与活动后实际生活中对于媒体使用是否有所改变。

结果显示,参与者基本都对团体辅导活动进行了积极评价,并希望以后继续参加。同时,系列活动有效提高了留守儿童及其监护人对合理使用媒介的重视程度,信息媒介素养有所提升,留守儿童与父母和周围各种社会关系有了更多的积极的接触,得到情感支持。儿童也更加自信勇敢,在實际生活中的社交能力、自我控制能力不断增强,真正从信息媒介中获益。

三、结语

对农村留守儿童进行媒介素养教育,培养他们合理看待评价媒介、利用媒介为生活和学习服务的能力,需要多方资源协作支持。目前大部分监护人教育能力有限,而教师主动为儿童提供个体干预效果不明显。一是儿童没有主动求助的愿望,二是个别干预容易让孩子觉得自己有问题,引起阻抗。

团体辅导则把有相同需要和困惑的留守儿童集中在一起,一方面,教师进行辅导省时省力,更有精力事先调研学生的家庭情况和个人需求,精心设计每个专题的活动;另一方面,留守儿童通过团体辅导对于目前所在的群体有了更多归属感,可以相互鼓劲、相互分享、共同提升。由此可见,团体心理辅导作为一种经济高效的辅导方式,为我们对留守儿童媒介使用进行积极干预,促进他们的身心健康发展,提供了一种理想的选择。

参考文献

[1]央视网新闻.民政部:全国农村留守儿童总体数量下降22. 9%[DB/OL].2018-09-01:http://news.cctv.com/2018/09/01/ARTI5jyYnnU0ECUFTK4wckju180901.shtml.

[2]周宗奎,孙晓军.农村留守儿童心理发展与教育问题[J].北京师范大学学报(社会科学版),2005(01):71~80.

[3]郑素侠.农村留守儿童的媒介素养教育:参与式行动的视角[J].现代传播(中国传媒大学学报),2013,35(04):125~130.

[4]齐亚菲,莫书亮.父母对儿童青少年媒介使用的积极干预[J].心理科学进展,2016,24(08):1290~1299.

[5]刘娅婷.媒介对留守儿童社会化的影响[D].兰州:兰州大学,2018.

作者简介:陈婧(1987—),女,江西赣州人,讲师,研究方向:心理健康与心理咨询、青少年德育;马杰(1985—),男,湖北咸宁人,华中科技大学在职硕士,研究方向:青少年网络、媒介素养研究。