多维体验 整体勾联 智性思考

2018-05-14周敏

周敏

【摘要】平方千米对于五年级的学生来说,抽象而难于直接感知,因此在实际教学中存在着不少问题与教学困惑。在这样的背景下,笔者带领团队,紧扣教材,就地取材,开发了具有鲜明地方特色的主题长线实践活动,利用数学活动生成的鲜活素材进行课堂深度学习,帮助学生进一步梳理活动经验,在面积单位概念的整体勾联中建立观念,发展思维,让平方千米的认识变得多维、厚重,充满儿童的情趣和数学的理趣。

【关键词】平方千米 整体勾联 多维体验 智性思考

日常教学中,“平方千米”难教是老师们深有体会的,而翻阅各类文献,综观各种教研活动,涉及“平方千米”的教学更是少之又少。

一、教学困惑

“公顷”和“平方千米”一般用于测量较大的土地面积,不同于之前学习的三个面积单位(平方米、平方分米和平方厘米),由于无法在课堂上直接感知,生活中也缺少相关的经验积累,学生很难建立起1公顷(1平方千米)实际大小的观念。因此,教材在设计公顷的认识时,编排了“28个同学在操场上手拉手围一个100平方米的正方形”的实践活动,而对于“平方千米”的教学,则主要落实在“认识1平方千米的实际含义,掌握平方千米与公頃、平方米之间的进率”,而不把体会1平方千米的实际大小作为教学要求。

1.学生调研:

在这一单元教学完成之后,我们抽取两个班(共98人)进行了一次短平快的书面检测。

(1)10平方千米= ( )公顷=( )平方米

(2)我国第三大岛崇明岛的面积大约是1040( )。

平方米 公顷 平方千米

(3)边长是1英寸(1英寸=2.54厘米)的正方形,它的面积是( )。

[ 正确人数 错误率 典型问题 第1题 65 33.67% 学过就忘了:混淆平方米、公顷、平方千米之间的进率。 第2题 37 62.24% 61位学生选了“公顷”,因为感觉1040公顷已经很大了,而1040平方千米大的无法想象,超出了他们已有的经验积累。当面积很大时,公顷和平方千米不能很好地进行区分和选择。 第3题 52 46.94% 不理解面积单位的含义,不能将“面积和对应边长之间的关系”进行迁移和应用。 ]

2.教师访谈:

教师1:我觉得这节课的知识点都是一些规定,记牢就好了,没有什么好探究的!

教师2:这节课内容少,看似简单好教,但教学效果却常常很差强人意。比如进率的教学,明明讲得很清楚了,但到用的时候,面积单位之间,面积单位和长度单位的进率关系就混淆厉害,真不知道问题出在哪了?

教师3:如果是考试,这个内容顶多一个填空或一个选择题,所以并不是重要的知识点。不过,如果要上公开课,还真不知道怎么上,也从来没有听过,感觉挺难上的!

教师4:公顷的教学,因为有一些活动体验,孩子们对其实际大小的观念还是自己的理解,能建立一些典型的参照进行比较、推理和想象;但平方千米的教学,因为没有相应的活动体验,学生学的枯燥,对知识缺少亲近感,不能建立相关的参照系统进行比对。因此,学生只知道大,但有多大呢,没有概念。所以我觉得,这一课教得很空泛。是不是可以尝试改变一下习以为常的教学方式?

……

二、分析与思考

从日常教学、学生调研和教师访谈来看,关于“平方千米”的教学,至少有以下几个方面值得关注:

1.教学过程碎片化,重点状轻整体勾联,缺少灵动

作为面积单位教学的最后一课,教师们更多地关注了这一节课,而缺少“把相关的几节课”进行整体审视的视角。因此,“平方千米”这一课的教学,既要注重延续和发展之前学习面积单位的经验,完善知识结构;又要让学生体会到学习面积单位的新方法和途径,获得新的收获。然而,日常教学中,在教学完“平方千米的含义和相关的进率”之后,教师们就会将大量的新授时间花费在完成练习,尤其是进率的识记以及解决相关的面积计算和单位转化上。碎片化的教学,使得教师只重视知识技能的目标要求,学生学的被动,缺少思考和感悟,教学也因此缺少了一份灵动。

2.教学方式单一化,重识记轻活动体验,缺少情趣

多媒体技术的发展,使得教师们更愿意采用图片、课件演示等方式来替代学生的亲身体验。那么,平方千米的教学有进行活动体验的必要吗?

首先,让我们回到教学中来分析一下。教材将公顷和平方千米分为两个课时教学,但往往到接下来的练习课时时,学生才会突然间出现大量的错误。究其原因,因为前两课时学生面对的练习都是本节课新学的,他们下意识地就会选择刚学的单位;而练习课是综合性的,需要学生比较、推算、估计和想象,于是学生就会因抽象、缺少生活经验、进率跨度大等困难而辨别不清了。我们的检测题的第2题,也很好地说明了这个问题。

其次,同样是大面积单位,公顷的大和平方千米的大有什么不同,如何帮助学生进行沟通和区别?显然,仅仅依靠死记硬背是不行了。只有让学生亲身经历,体验活动,在此过程中建立起自己熟悉的参照系统,让抽象的概念得到实际直观体验的支撑,学生的学习才会多一份情趣和智慧!

3.思想方法浅表化,重技巧轻思维参与,缺少厚重

教学中,我们常常会遇到这样的尴尬:学生忘记了平方千米与公顷、平方米之间的进率,但又不会回到知识的源头,去重温知识发生、发展的过程,去重新获得结果。或者,描述一个面积单位的大小,常常无从下手。知识从哪里来,到哪里去,教学要始终关注知识背后的数学思考和数学方法。如此,学生在碰到实际问题时,才会主动地运用思想方法灵活解决问题。

三、课堂重建

那么,“平方千米”一课又该如何教学,如何给教师们提供可供参考、学习的实施路径呢?在本学期的卷入式校本教研中,我们进行了如下的教学实践:

(一)开发长线活动课程,带领学生进行多维体验

1.长线实践活动的设计与实施:

以长线浸润的方式开展系列活动体验,能有效延伸课堂教学的时空,整合各种学习资源,拓展学生的学习视野。

为期两周的长线体验活动,我们不仅注重活动形式的多样性,如调查记录、实验体验、知识梳理、网络学习、自主探索等,也力求凸显活动体验的深刻性。通过已知和未知的勾联,线上和线下的互补,课内和课外的切换,家校的密切配合,为学生构建起一个立体式的、生长式的探究空间,引导学生去发现数学规定的内在规律,知识之间的密切联系,数学含义与直观体验的呼应等,把实践、体验和思维三者有效地整合起来。

(二)进行课堂教学研究,探索平方千米的教学密码

【教学实践】

1.着眼整体,在梳理沟通中理解1平方千米的数学含义

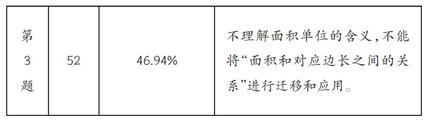

师:根据面积单位与它对应边长的关系(图1),你知道比公顷更大一级的面积单位是什么?说说你的想法。

生1:表中相邻边长的进率是10,由此我可以推想出比公顷更大一级的面积单位对应的边长是1千米,边长乘边长,那就是1平方千米。

生2:边长1千米,面积可以用“1000×1000=100 0000平方米”表示,所以平方千米与平方米之间的进率是100 0000。

生3:平方千米和公顷之间的进率是100,因为1平方千米=100 0000平方米,1公顷=10000平方米,100 0000÷10000=100。

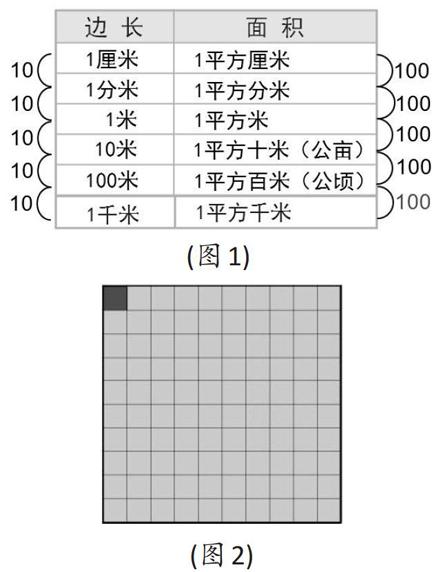

生4:我还可以用图(见图2)来说明。边长1千米,用边长100米的正方形去摆,一排正好10个,可以摆10排,也就是10×10=100,所有公顷和平方千米之间的进率也是100,符合面积单位进率是100的规律。

师:这张格子图只能表示平方千米和公顷之间的进率关系?

生:不是的,任何两个相邻面积单位之间的进率都可以用这张图表示……

这一板块的教学,我们着力对接学生已有的学习经验,通过梳理已有的面积单位,引导学生横向观察,找到边长与面积之间的命名规律;纵向观察,发现相邻两个面积单位边长与面积的进率规律;接着,利用规律推想出比公顷更大一级的面积单位是平方千米,并引导学生联系旧知,迁移定义方法,尝试自己来解释1平方千米,构建平方千米与平方米、公顷之间的进率关系;最后,利用几何直观,将相邻面积单位的关系直观化,模型化。通过以上三个层次的教学,让学生经历“观察——推想——验证——模型化”的过程,知识从哪来,到哪去就清清楚楚了。

2.融合实践活动,借助直观体验建立1平方千米的观念

1平方千米究竟有多大呢?对于这个看不见摸不着的概念,我们想到了从前期的实践体验活动来寻求突破。

首先,利用学生手绘地图再现1平方千米的区域,激活前期对1平方千米的直观体验;接着转换视角,利用航拍俯视图强烈的直观冲击力,强化1平方千米直观感受;最后,通过卫星地图,找到1平方千米区域内包含的住宅小区、房屋和居住人口的数据,来再一次体会平方千米的实际大小。

其次,利用前期实践活动中建立的参照,进行比较、推算和想象,把抽象的概念具体化、量化和可感化。

以上两个层次的教学,先立足于整体的、宏观的感知;再利用学生熟悉的参照进行比较、推算和想象。虽然教材并未有“体验1平方千米”的教学要求,但要突破抽象面积单位的“大小”,将“大”具体化、直观化和层次化,需要学生有实实在在的直观体验的支撑。因此,前期开展的长线实践活动不仅必要,而且值得鼓励。在核心素养理念下,发挥师生的创造性,对教材做必要的补充和丰盈,是用课程超越课堂的具体体现。

3.综合运用,体会平方千米在生活中的应用价值

(1)结合学生熟悉的家乡本土素材,体会面积单位的适用性和选用合适单位表达信息的简洁性。

尚湖湿地公园,位于常熟城西,虞山之南,水域面积大约800 0000平方米,总占地面积大約2300 0000平方米。

800 0000平方米=8km2

2300 0000平方米=23km2

(2)交流课前查阅资料,了解学生所在省、市及国家的土地面积,发展用数学的眼光去观察去思考的素养;同时,利用不断变化的参照,去比较和估算,感受平方千米应用和价值。

(3)利用常熟第一条三环高速所圈出的核心生活休闲区域,用所学知识解决实际问题,了解家乡的建设成就,感受数学与生活的密切联系。

通过以上三个递进的练习应用,我们充分发挥了本土素材的鲜活元素,让学生在学以致用的过程中,拓展视野,增长知识,落实数学素养。

【教学反思】

1.整体勾联,在知识体系中凸显单位的个性特征

数学知识是整体的,也是有结构的,面积单位也不例外。每个面积单位都有各自适用的“领地”,也有与其他单位乃至整个单位系统的关联。这种独特性与融汇性,构成了每个面积单位的属性。平方千米的教学是面积单位教学的结束,一方面通过类化与沟通,从不同处抓类化,从相同处抓沟通,让原本孤立的面积单位“拉帮结派”,展现网络样态,有效扩张学生的认知视界;另一方面,由此及彼、由表及里的建构过程,反过来又促进了学生对平方千米的认识,凸显出平方千米的属性特征,让学生对数学的感知更加清晰、丰富、饱满。

2.调整思路,开发长线实践活动促进学生的多维体验

“平方千米”是比“公顷”更大的面积单位,在头脑中建立“1平方千米”的概念实属不易。为了帮助学生建立这样的概念,必须要给学生寻找可供想象的“参照物”,以“实”才能构建“实”。开发长线活动课程,为学生提供学习、创新和实践的机会,变教材的“一”为学材的“多”,变教材的“远”为学材的“近”,变教材的“静”为学材的“动”,变教材的“他”为学材的“我”。多维体验,为概念的深度理解,提供了更为鲜活、厚实的学习背景。

3.智性思考,凸显本质,让学习由知识走向智慧

郑毓信教授认为:“从数学教学或数学教育过程来看,应通过数学帮助学生学会思维。”思维的根基越是牢固强大,数学学习就越有“生长”的力量。对于面积单位的认识,我们认为,以下三点需要引起注意:其一,不能仅仅停留于形成表象,还要能够理解每一个面积单位的核心意义,即:边长是单位长度的正方形。面积单位的命名方式里面蕴藏着数学运算,学生只有理解了面积单位名称里面蕴藏的数学运算,才能够形成对面积单位的抽象理解。其二,学生对面积单位的进率不能仅仅靠记忆,而应该基于理解去把握得到相关进率的过程,并最终创造出表达进率的模型;其三,计量单位教学的目标要关注思维的发展。随着人们对客观世界认识的不断深入和生产生活的需要,有些更大或更小的单位是无法通过实践来体验的,但人们可以通过思维去把握。从已知认识未知,通过有限认识来探索无限,这些思想方法必须通过数学教学向学生渗透。唯有如此,儿童数学才能走出狭隘、封闭,走向深刻、理性。

对“认识平方千米”一课的研究虽然暂且告一段落,但如何在核心素养引领下,突破单一的传统学习方式,落实素养培养,还需要我们不断努力和尝试。

(作者地址:江苏省常熟市世茂实验小学)