中国与世界卫生组织合作中的身份转变:1949—1978

2018-05-14苏静静

苏静静

(1.北京大学医学人文研究院,北京 100191;2.北京大学科学史与科学哲学研究中心,北京 100871)

1946—1948年,中国作为WHO创始国,与尚处过渡委员会阶段的世界卫生组织(World Health Organization,WHO)开展了积极的合作,并为WHO西太平洋地区(下文简称“西太区”)办事处的建立和早期发展贡献良多[1]。1949开始,直到1972年中华人民共和国正式恢复与WHO的关系,中国在WHO的席位一直被“台湾当局”占领。学界一般认为中国与WHO“实质性”的全面合作始于1978年签署《技术合作谅解备忘录》(MemorandumofUnderstanding),因此对双方在1978年之前的互动多一笔带过,并未予以充分的关注[2,3]。

然而,笔者挖掘史料发现,在改革开放之前,WHO是中国唯一主动并成功建立合作关系的多边国际卫生机构*虽然联合国儿童基金会、世界银行同为联合国专门机构,且在国际卫生领域具有较大的影响力,但由于其特殊的筹资和管理模式,改革开放之前,中国对这类“富国俱乐部”兴趣并不大,WHO成为中国唯一主动接触和互动的国际性卫生组织。;1949—1978年,双方的互动一直未中断,虽非“务实”的技术合作,但确是符合中国当时卫生外交战略和国家利益的实质性合作,并在一定程度上为之后的合作奠定了基础。研究双方在这一时期的互动,对于梳理中国的多边卫生外交史将具有特殊的历史意义和学术价值。

本文利用WHO和国内相关机构的档案及新闻报道,结合当时特殊的历史和政治语境,分析话语和身份的转变,将双方的互动分为两个阶段:第一个阶段(1949—1972),中国作为游离于国际卫生机制的“他者”,与WHO保持着接触又对抗的张力;第二个阶段(1973—1978),中国作为国际卫生机制的参与者,与WHO处于试探和磨合阶段*1949—1978年,中国台港澳地区与WHO依然存在不同程度的合作且呈现出特殊的脉络,值得专门的研究,故本文将只对中国大陆部分做讨论。。

1 国际卫生机制的“他者”(1949—1972)

1949年11月,周恩来总理致电联合国,声明中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府,要求取消国民党政府代表中国参加联合国的权利,并于1950年任命了出席第5届联合国大会的首席代表,但因遭到美国反对未果。1950年5月5日,台湾当局因无力交付会费致电WHO总干事,单方面宣布退出WHO与联合国其他组织[4]。同年5月12日,周恩来再次致电WHO总干事奇泽姆(Brock Chisholm, 1896—1971),表示:“中华人民共和国中央人民政府是代表中国人民的唯一合法政府,中国国民党反动派残余集团的所谓‘代表’现已完全没有资格参加该组织,必须将他们从该组织的各项机构和会议中驱逐出去。”[5]1950年5月25日,第3届世界卫生大会(World Health Assembly,WHA)通过决议,表示随时欢迎退出的会员国回归WHO,并做出邀请中国出席的决议。该邀请同时发给了北京和台北,因此北京方面拒绝出席[6]。1950年,苏联、印度等在联合国大会提出接受中华人民共和国为会员的议案,因美国反对而被大会否决。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发,由于抗美援朝的中国人民志愿军在与“联合国军”直接交战,中国与联合国进入相互不承认的阶段。此后十年,联合国大会“暂缓讨论”中国席位问题。1952年3月5日,WHO执行总干事多罗勒(P. Dorolle)致电台湾当局“卫生署长”王祖祥,表示“中国”虽在两年前退出WHO,但在有缴纳会费能力时仍然保留回归的权利。1953年5月10日,台湾当局致电WHO总干事欲恢复会籍,表示:“‘中国’将向WHO支付15000美元,象征性支付所欠的费用,其余欠款视中方财政状况改善逐步支付。‘中方’在1953年之后所应负担的会费应重新评估,减少到每年10000美元以下,之后的会费将以菲律宾比索或WHO可以接受的其他币种支付。”[7]在美国和日本的支持下,1953年第6届WHA不经讨论与投票重新接纳了台湾当局的会籍,并暂定台湾当局每年缴10000美元的象征性会费,其余按比例分配应缴会费,逐年积累,列为“‘中国’欠付会费”[8]。1953年11月,在发现台湾方面的经济状况未有改善后,执行委员会向第7届WHA提交议案:“在经济状况好转之前,‘中国’可象征性支付15000美金,用于偿还1953年及之前所欠会费……本次收到的会费将计入1948年之额定会费;‘中国’1954年之前所欠会费,视将来财政状况的改善,再作适当安排。”[9]1954年,执行委员会决定:“‘中国’每年缴纳10000美元,‘中国’之后每年支付的费用,应当计入WHO当年之收入,而不用作偿还此前所拖欠的会费。”[10]1961年5月,苏联再次向第14届WHA提出恢复中华人民共和国的合法席位,但未被讨论[11]。

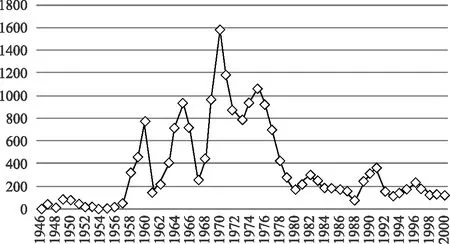

在此期间,中国与WHO之间处于对立状态,基本上将WHO与西方反华势力划上等号,认为其完全受制于美国的操纵。从《人民日报》的报道可见一斑,1950—1971年《人民日报》正文提及“世界卫生组织”的报道共39篇,其中标题中亦出现“世界卫生组织”的报道仅3篇。除1952年外,一直保持在较低的水平(0—5篇)(图1)。1952年相关报道虽多达16篇,分析其内容可以发现,所有报道全系有关细菌战、批判美帝国主义和WHO的檄文,比如“世界卫生组织的‘公正人士’都只是穿着另一种衣服的美国特务”等定性[11];“由美国强盗控制之下的联合国世界卫生组织”“‘世界卫生组织’,它和‘联合国’名下的其他许多机构一样,是由美国侵略者所完全掌握的。它是一个以‘促进人类健康’为名,其实是为美帝国主义进行罪恶活动的谍报性机构。它并没有采取任何步骤来促进什么人类的健康,而是收集和研究各国公共卫生措施、药品制造及医药供应等情报”[12]。显然,这一时期,中国并不愿提及WHO,一旦提及,必定是批评和谴责,这种状况在1973年中国恢复WHO席位后却突然发生了改变。

图1 《人民日报》正文搜索“世界卫生组织”析出报道数量

主持国际性流行病学和卫生统计业务是WHO最主要的任务之一,依《国际卫生条例》常规发布《疫情周报》(WeeklyEpidemiologyRecord)是WHO通报传染病病例和疫情的重要平台*《流行病学周报》是WHO承袭国际联盟卫生组织的“遗产”,早在1926年已开始定期发布。。由于误会和信息沟通不畅,《疫情周报》多次将中国的海口、台湾、青岛、汉口、汕头、福州、上海等港口“误报”为天花或霍乱疫港,鉴于天花和霍乱具有肮脏、不卫生的隐喻,往往与非现代化联系在一起,包括中国在内的亚洲一直被视为瘟疫制造者,在民族主义情绪的影响下,中国对此予以了严正反对。《人民日报》在1951年7月24日刊文,“驳斥英荷殖民当局、‘联合国世界卫生组织’新加坡疫情站自一九五一年三月以来四次发表捏造我国全部海岸港口为‘天花疫港’的疫情通告,系‘毫无根据的诬蔑和对中国人民的敌视行动’”,再次重申WHO为“美帝国主义仆从国家的殖民当局通过美帝国主义操纵的‘联合国世界卫生组织’对我国人民又一系列的诬蔑”[13]。这一身份认同直接影响了双方的信息沟通和后续合作,中国直到1979年6月1日才对《国际卫生条例》做出承诺,而中国60年代已消灭天花的事实直到1979年12月也才被WHO认证,成为了WHO最后宣布天花消除的两个国家之一*虽然中国早在20世纪60年代初已彻底消除天花,但由于缺乏有效的信息沟通机制,中国消除天花的认证是按照天花消除认证史上最严苛的标准。

20世纪60年代以后,中苏关系恶化,大批亚非拉国家获得独立,联合国内部的政治力量对比发生了较大变化,毛泽东提出划分“三个世界”理论,认为“中国是第三世界国家的代言人,是亚非拉地区反对帝国主义和反动派革命斗争的榜样”,在第三世界国家的支持下,1971年10月,中国恢复在联合国的合法席位。1972年5月10日,19国向第25届WHA联合提交了要求“恢复中国在WHO的合法席位和所有合法权利,并驱逐蒋介石集团代表”的决议,并获得通过[14]。1972年8月,WHO总干事坎道(Marcolino Candau,1911—1983)应邀访华,宣布与台湾断绝一切联系,姬鹏飞外长会见坎道并宣布中国将逐步参加WHO活动*坎道(Marcolino Candau,1911—1983),巴西人,公共卫生博士,1952年被任命为泛美公共卫生局兼WHO美洲区办事处助理主任,1953—1973年担任WHO第二任总干事, 是迄今为止WHO历史上任期最长的一位总干事。。1972年,《人民日报》连续发表了4篇文章来报道中国恢复WHO合法席位与WHO总干事访华,足见当时中国政府对这件事的重视(图1),并且对WHO的态度转为肯定,中国与WHO也走过了20多年从“完全拒绝”到“逐步承认”的曲折过程。

2 国际卫生机制的参与者(1973—1978)

1973年初,WHO总干事坎道通过外交渠道邀请中国代表团参加当年5月召开的第26届WHA,并邀请拟定的助理总干事人选张炜逊于当年3月3—27日率领卫生部考察组对WHO总部、西太区办事处、WHO驻曼谷代表进行访问,以提前了解WHO的工作*张伟逊,1913年生于洛杉矶,1931年回国学习中文,1933年考入燕京大学医预班,1936—1941年入上海医学院,1942—1949年在美国进修。1949年回国,历任山东省卫生厅副厅长,山东省立医院院长和北京友谊医院(“文革”时改称反修医院)副院长。1973年派赴日内瓦任WHO助理总干事;1976年在任内抛妻(梁启超之女梁思懿)弃子,叛逃回美国,在加州大学洛杉矶分校从事教学。。由于时处“文化大革命”,卫生部的工作由军管会领导,最终派出由卫生部黄树则副部长任团长,王崇礼为副团长的代表团,团员包括卫生部陈海峰、黄家驷、林巧稚、朱既明、朱章赓、张炜逊、杨鸣鼎、宁寿宝、孟庆玉等26人,其中孟庆玉是来自天津的女赤脚医生(图2),可谓“阵容强大、人才汇集”[15]。在本次WHA上,孟庆玉现身说法,介绍了赤脚医生的由来和现状,尤其强调农村卫生工作与赤脚医生的培训工作。由于是中国在“文革”期间首次在国际卫生舞台上亮相,各国代表对中国的卫生情况表现出浓厚的兴趣,瑞士和日内瓦媒体在第二天纷纷做了专题报道。

图2 孟庆玉(右)在WHA上

此次大会的一项重要议题是改选该组织执行委员会任期届满的8名执行委员。执行委员会是WHO的主要领导机构,共有24名委员,按地区分配名额,均在WHA上选举产生,由当选国指派一名官员担任,任期三年。执行委员的主要任务是代表国家审议WHO的年度预决算和每年的工作重点等。中国所在的西太区执委名额恰好到期,需要改选,坎道希望中国不要错过此次机会,尽可能派人参加此次竞选。卫生部军管会与外交部军管会协商后,决定派陈海峰参加WHO执行委员会委员竞选,于1973年4月16日与外交部联名向周恩来呈报了“拟派陈海峰同志参加世界卫生组织执行委员的请示”,李先念批示陈海峰对外为皖南医学院(而非皖南第二期卫生训练班)毕业、以卫生部科教司司长(而非卫生部军管会核心组成员兼业务组副组长)的身份参加竞选,并以此身份对外介绍。周恩来批示外交部拟文电传88个友好国家,请他们在这个问题上给予支持*陈海峰:周恩来总理批准我参加竞选世界卫生组织第26届执行委员,2013年6月1日,见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4449d1e7010187ft.html。。但由于“苏联的影响,东欧国家代表对我们大都是敬而远之的”[15],在非洲国家代表的努力之下,中国成功当选WHO执行委员。同年6月1日,坎道正式任命张伟逊为助理总干事,此后由中国代表出任助理总干事也成为了中国与WHO一项君子协定的惯例。

对于“台湾当局”在WHO欠下的“中国欠付款”,按《组织法》财务条例5.6规定,欠缴会费的国家需首先抵偿欠费。中国恢复在WHO的合法席位时声明:“中国不承担蒋介石集团非法占据中国在WHO席位期间所累积的债务。根本不存在中华人民共和国未缴会费的问题。因此,中国常驻代表要求勾销中国名下的未清账目。”[16]经过有效的交涉和协商,WHO做出让步,于第26届WHA上决定:“WHO账目上所欠会费只关系到1972年5月10日中华人民共和国恢复其一切权利以前,而且中华人民共和国在这段时间未能参加WHO的活动,欠款是大会暂记账号的非现金部分。”[17]取消了1972年5月10日以前记在“中华民国”名下所欠会费26, 673, 954美元,并在大会暂记账号中减去同样数额的非现金部分。中国在1973年所交的会费直接记入了当年预算的收入项中[18]。

1972年,中国重返WHO标志着中国结束了国际卫生体系“他者”的身份。相较于1978年之后的技术合作,在1972—1978年期间,中国更多的是出于政治诉求和国家形象的考量,而不是以医学科学的国际标准化和国家健康水平提高为优先事项,更多的是将其作为服务于团结第三世界国家的政治和外交平台,而不是提供卫生技术指导的专业机构。中国在初级卫生保健、传统医学和自力更生方面的成功经验,作为社会主义优越性在卫生领域的重要体现,成为双方合作的主要内容。

2.1 初级卫生保健的成功经验

鉴于公共卫生与政治体系和政府结构具有密切的关系,被认为是跨越不同政治阵营和意识形态传递社会和政治信息的重要媒介,医药卫生交流成为了解中国政府政绩和社会经济状况的重要途径[18]。有关中国赤脚医生的文章在西方引起广泛的关注[19,20]。

1970年,由于DDT耐药性及其环境问题的争议,耗资糜多的疟疾消除项目彻底宣告失败,面对第三世界国家缺医少药的状况和后现代反思的浪潮,WHO也试图回归更强调社会经济因素的“水平进路”(horizontal approch)。WHO发现中国提供了一个“很适合发展中国家健康需求”的模式[21]。

根据1973年第26届WHA的决议,WHO决定对中国在内的九个国家进行卫生服务提供模式和方法的调查,即著名的“九国调查”*包括中国、孟加拉国、古巴、印度、尼日尔、尼日利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉和南斯拉夫共九国。,于1975年发表了题为《满足发展中国家基本卫生需求的备择方法》的调查报告,该报告被认为是确立“2000年人人享有卫生保健”(Health for All by 2000)全球战略的基础[22]。针对当时有人提出“中国经验的成功在于其特殊的社会、经济、政治和文化,能够学习套用的非常之少”的问题,该报告做出了解答:“纵然不排除这样的可能性,但是一些基本的原则是适用于其他社会的,包括坚持自力更生、半医半农的赤脚医生模式,注重现代医学与传统医学相结合,以及预防为主的方针策略。”[23]而最重要的是,如果中国可以“在一代人的时间里,从食不果腹、瘟疫肆虐、一穷二白的半封建社会变成一个充满活力、健康、富有生产力、群众参与的社会”,那么其他国家也可以做到[23]。同年5月,WHA发布了由WHO卫生服务加强司司长内韦尔(Kenneth W. Newell)主笔的重要报告——《人民实现健康》(HealthbythePeople),其中收录了中国开展农村和基层卫生服务的经验[24]。

作为成员国最多的国际卫生机制,WHO无疑是一个宣传中国社会主义农村卫生建设的良好平台。在1974年第27届WHA上,黄家驷专门介绍了“赤脚医生这种新型卫生队伍和合作医疗制度的发展,以及如何组织城市医药卫生人员下农村等”。在1976年第29届WHA上,中国首席代表吴阶平介绍道:“中国的卫生工作在毛泽东主席和中国共产党的领导下,特别是无产阶级文化大革命以来,认真贯彻执行‘面向工农兵,预防为主,团结中西医,卫生工作与群众运动相结合的方针,发展迅速。赤脚医生、合作医疗等社会主义新生事物欣欣向荣。农村缺医少药的状况有了显著改变。城乡的卫生面貌有很大的变化,人民的健康水平有了很大的提高。’”[25]1976年9月,在第27届西太区会议上,中国副代表、赤脚医生覃祥官再次强调:“在毛主席的革命卫生路线的指引下,中国农村地区形势大好,卫生革命蓬勃发展。在无产阶级‘文化大革命’中涌现出来的赤脚医生和合作医疗这两个社会主义的新生事物像春苗一样茁壮成长。”[26,27]

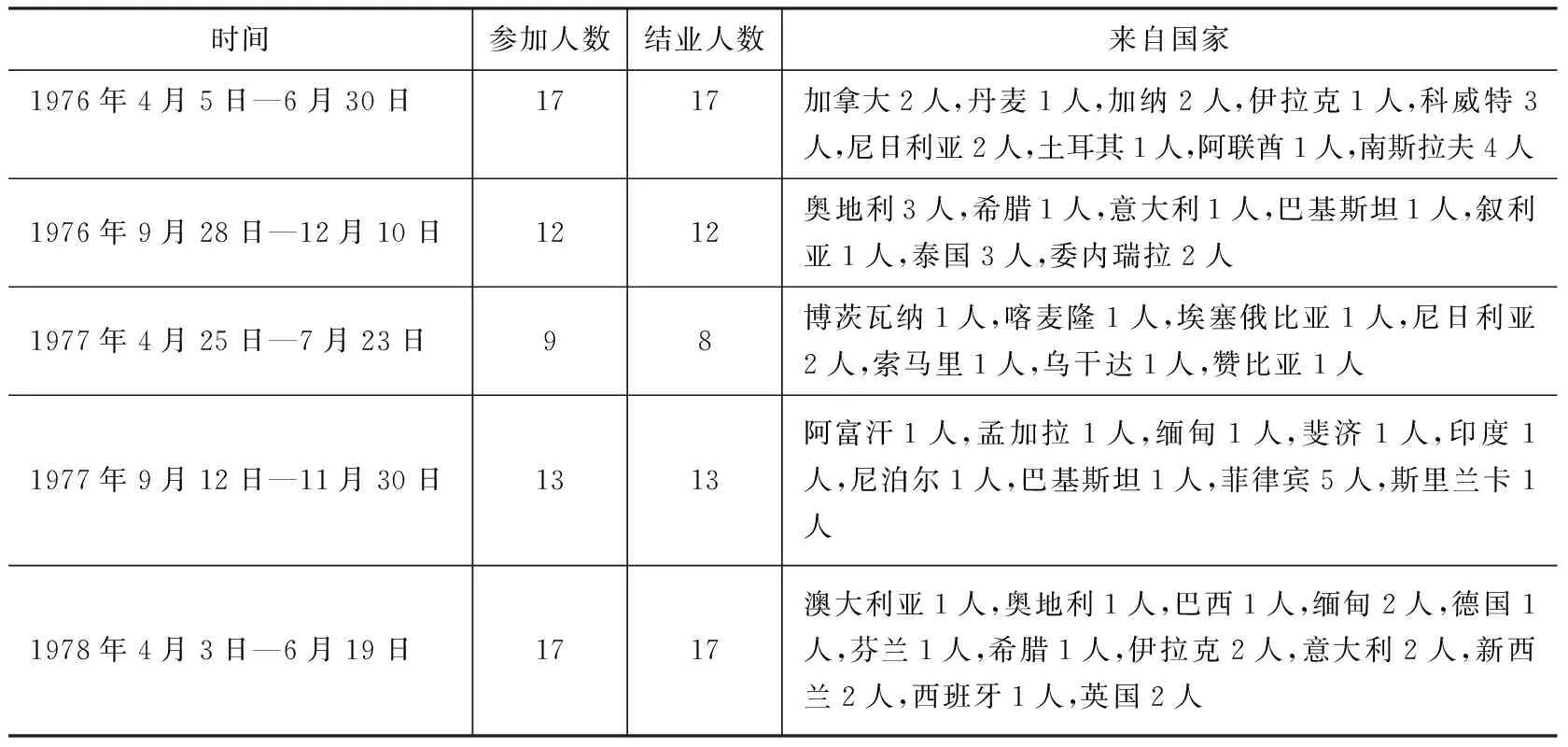

显然,中国以“赤脚医生”为基础的农村卫生模式赢得了WHO的关注。1973—1978年,中国前后共接待来自WHO的逾十批基层卫生考察团(近150人)来华考察三级医疗卫生保健网和医疗卫生保健服务体系,了解中国政府对医疗卫生保健的政策,听取各省政府对与WHO进行技术合作的意见,为日后建立卫生合作项目做好准备(表1)[28]。

表1 部分WHO来华初级卫生保健考察团(1973—1978)

1977年,第30届WHA通过了“2000年人人享有初级卫生保健”的重要决议。1978年9月6—12日,WHO与联合国儿童基金会在前苏联哈萨克斯坦共和国的首都阿拉木图联合召开国际初级卫生保健会议,与会的167个国家全体通过了《阿拉木图宣言》(AlmaAtaDeclaration),明确将初级卫生保健作为实现这一全球战略目标的基本途径,成为WHO推动全球卫生革命的一项中心任务。但由于中苏交恶和国内的政治气氛,中国并没有出席这次具有里程碑意义的盛会,在联合国机构任职的不少中国籍职员为了避免引发事端也纷纷拒绝出席此次会议。考虑到阿拉木图会议的历史意义和中国为初级卫生保健战略的贡献,中国的缺席对于中国和WHO都未免是一个缺憾。而中国直到1986年才正式对初级卫生保健战略做出承诺。

2.2 传统医学宝库的挖掘

不同于民国政府的“废止中医”,“团结中西医”的卫生方针和青蒿素的问世,都堪称新中国对中医药宝库再挖掘的成就。20世纪70年代初的“针刺麻醉热”更是激发了各国针灸爱好者学习针灸的热情。适逢其时,在始于20世纪70年代的后现代反思中,人们对现代生物医学日益不满,对人工的或化学药物和疗法感到失望,“崇尚自然”的补充与替代医学受到越来越多的追捧[29]。此外,中国传统医学是具有中国烙印的文化标签,WHO成为了中国宣传传统中医药,发挥文化和医学外交的重要平台。

1975年西太区会议的技术报告中,中国代表介绍了中国控制结核病的经验:“用中药、针灸治疗结核病在不同地方取得了成功。”“中国是一个社会主义发展中国家,属于第三世界。我们的抗痨实践证明,尽管过去在疾病的控制方面有诸多不足,但如果服从中国共产党的指挥,依靠广大人民群众的力量和智慧,充分调动他们的热情和积极性,实事求是,自力更生,因地制宜,脚踏实地,艰苦努力,充分利用自己的资源,发展自己的民族医药产业并训练自己的抗痨人员,我们就可以更快地实现结核病控制工作。”[30]在1976年第29届WHA上,中国首席代表吴阶平介绍了“中国医药卫生工作人员实行中西医结合,走中国自己的医药学发展道路”的经验[31]。

为满足各友好国家的迫切要求,1974年8月2日,卫生部、外交部和外经部*外经部即对外经济联络部,1982年成立对外经济贸易部,1993年改称对外贸易经济合作部,2003年改组为商务部。联合向国务院请示举办“外国医师针灸学习班”*后来分别改名为中医科学院、南京中医药大学、上海中医药大学。1982年被联合国计划开发署确定为“国际针灸研究培训中心”,1983年,被命名为中国北京、上海或南京国际针灸培训中心。。自1975年开始,受WHO的委托,上海中医学院、南京的江苏新医学院*后分为南京中医学院和南京医科大学。和北京的中国中医研究院先后开办了外国医师针灸班,接受由WHO派遣、通过双边关系(根据国家之间的文化技术交流协定)及自费的各国医师前来学习针灸。1975年4月23日,阿富汗、缅甸、伊朗、老挝、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡等亚洲国家的医生参加了在北京中医研究院举行的外国医生针灸学习班。1975—1976年,来自九个国家的19位医师参加了北京中心的三期培训。1977年,中国为联合国开发计划署和WHO举办外国医师针灸学习班在南京市江苏新医学院举行开学典礼,来自阿富汗、孟加拉、缅甸、斐济、印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡等国家的医务工作者参加了这一期学习班。

在中国的启发和影响之下,1978年5月的第31届WHA上,许多发展中国家代表纷纷表达了发展民族卫生事业、提高健康水平的强烈愿望[32]。并且随着影响力的扩大,越来越多来自发达国家的学员也慕名来华学习针灸(表2)。

表2 江苏新医学院外国医生针灸培训班学员统计表(1976—1978)

2.3 宣传反帝反殖和自力更生

有学者提出,这一时期中国与WHO之间的互动仅限于出席WHA、执委会会议以及西平区会议等行政例会,未能充分展开医疗卫生领域的实质性合作,而仅是将它被视为宣传革命思想的国际政治讲坛。然而笔者认为,这种辉格式的历史阐释脱离了历史语境,实际上,中国恰好是在与WHO这种的互动中进一步塑造了“独立自主”的国家身份,赢得了第三世界国家的认同并加强了与他们的友好关系,很好地服务于当时中国的外交战略。

1973年5月是新中国在WHA上的第一次亮相,黄树则在大会辩论环节就首先强调了“只有实现政治和经济独立才能发展民族卫生事业”的观点[33]。同年8月28日—9月4日,在新西兰威灵顿召开的第24届西太区会议,由于是中国恢复席位后第一次出席的区域会议,被认为是西太区历史上最有意义的一届会议[34],在会上,中国代表支持西哈努克为首的柬埔寨民族团结政策,支持越南共产党,“抗议朗诺卖国集团的所谓柬埔寨代表”以及“西贡当局的越南代表”单方面出席会议,并将抗议一直延续到了次年的第25届西太区会议[27]、第27届WHA和第55届执委会会议上[35,36]。在第27届WHA上,中国代表团除了对西贡当局代表进行严厉驳斥,还“在他们(西贡代表)发言时全体走出了会议厅”[26]。《人民日报》很自豪地对本次会议进行了整版详细的报道,特别摘录了黄家驷当天的发言:

对许多国家、特别是第三世界国家来说,要独立自主地发展民族经济和卫生事业,就必须坚持反对帝国主义、反对殖民主义、反对霸权主义的斗争。……WHO应该面向第三世界的各国人民,倾听他们的意见,尽最大努力满足他们的愿望和要求。这应该是世界卫生组织进行工作的主要方向。第三世界许多国家要求世界卫生组织根据各国的具体情况,在各国自力更生的基础上,协助它们尽速改变现在的医药卫生状况,增进广大人民群众的健康。这些要求是正当的,合理的,世界卫生组织应该加以认真研究,并积极采取有效措施予以满足。[26]

同年,在第55届执行委员会会议上,中国代表在讨论WHO预算时,特别声明:“中国在一九七四年交付的会费中,已经按比例扣除了WHO对朗诺集团、以色列和西贡政权援助的那部分款项。”[37]1976年,中国代表团在第29届WHA上重申:WHO“应当支持第三世界反帝、反殖、反霸的正义要求和主张,并按照发展中国家的意见,更好地为第三世界服务”[27]。此外,中国在多个场合敦促WHO对当时非洲南部的民族解放运动积极提供援助,对朝鲜、几内亚(比绍)、纳米比亚等国加入WHO的申请给予支持。

1977年,为了加强成员国在环境卫生管理的合作与自力更生,西太区委员会通过了在马来西亚成立西太平洋环境规划和应用研究促进中心(Western Pacific Regional Centre for the Promotion of Environmental Planning and Applied Studies)的决议,并计划将1981年的运营成本增加到581,000美元,这一议案引起了一些国家的质疑*中心的名字后在1992年改为西太区环境卫生中心(Western Pacific Regional Environmental Health Center, EHC)。[38,39],但中国的反对尤为坚决,充满反殖民化的政治语言:“当今环境污染和破坏的根源是内在的压迫,外来的剥削和殖民主义。比如,是殖民势力把污染带到了受剥削和压迫的国家,第三世界国家应当在自力更生的基础上解决国家经济发展中出现的环境问题。”[40]

如前文所述,中国在介绍卫生经验时也着重强调意识形态的重要性和社会主义的优越性。比如,在1975年西太区会议介绍中国控制结核病的经验时,中国代表就特别谈到“农村合作医疗和赤脚医生是‘文化大革命’时期社会主义的新兴事物,是贫下中农在党的指导下取得的重要成就,疾病的抗争离不开集体的力量”,并强调控制结核病的成功“完全体现了社会主义的优越性,人多力量大的真理”[41]。

如韦斯利·施勒姆和耶豪达·舍恩哈夫所注意到的,“自力更生”在20世纪70年代成为诸多国家科学技术政策的主流话语[42]。在苏联终止与中国的科技合作后,中国“十年科技规划”正式提出了“自力更生、迎头赶上”的科技发展方针,主张“打破缺乏民族自信心的依赖思想”。

图3 《人民日报》正文检索“自力更生”析出文献的数量(1949—1989)

图4 中国缴纳WHO会费的评定比额(纵坐标为评定比额,横坐标为年份)

在国内“极左思潮”的影响下,自力更生的原则被错误地解读为,“接受WHO的技术支持和合作项目是受援助、被救济、失去独立性的表现”([15],页983)。如图3和4所示,对自力更生的强调与中国缴纳WHO会费评定比额的趋势恰好是吻合的。1973—1978年,中国一直处于只尽义务,而不享受权益的状态。

一方面,中国缴纳WHO会费的评定比额高达5.4%,居所有会员国第6位,比英国等欧洲发达国家还要高[43],反而在1978年改革开放之后,核定比额大幅下降,并且在很长时间内都维持在较低的水平上(图4)。一种解释是,当时缺乏国内生产总值的统计口径,造成评定比额被高估。但笔者注意到,“台湾当局”此前缴纳会费的评定比额仅为3.6%,尚且无力支付[44],那么这一“高估”与强调自力更生、体现社会主义优越性为导向的外交策略也就不无关联了。

另一方面,WHO在华预算为零。其实,在中国恢复席位之初WHO执行委员会已批准了1974—1975年度在华预算,WHO有关部门也主动提出向中国高等医学院校提供3套摄像系统(价值100万美元),8个国际一流高等医学院校的全套教材和教学参考资料,以及上千部医学教育录像带,但被当场拒绝了,中国提出要“发扬风格”,把“对中国的援助”捐赠给更为需要的国家[45]。当然,WHO也尊重中国的意愿,时任总干事马勒在当年的WHA上宣读了中国卫生部长李湘屏关于中国原则上不准备使用WHO向中国提供的服务和援助的声明,欣然接受了中国的捐赠([44];[16],页983,图5)。之后,虽WHO多次表示,只要需要,愿意帮助中国与WHO所属的或关系密切的600多个相关医学机构建立业务联系,但都在国内“极左思潮”的影响下被一再拒绝了[15]。这一时期,除WHO主动提供的一些菌种、毒种、药品和生物制品标准品,纯种动物、动物模型和癌细胞株及WHO技术出版物外,中国并未请求或接受其他任何资助。因此,也就不难理解中国虽在1972年恢复合法席位,但直到1982年,WHO的双年度预算才开始有针对中国技术合作的经费预算了*1979年10月中国与WHO签署合作备忘录时,1980—1981年度预算已经在1979年5月的世界卫生大会上通过,故直到1982—1983年度WHO才有在华预算。。

当然,中国在这一时期开展的医学研究也是十分有限的,由于“文化大革命”带来的破坏,所取得的科研成果多停留在中医药、针灸、公共卫生、流行病学以及抗生素的制备等有限的应用性领域,尚无力支持费用高昂的基础性研究。并且唯有在卫生部长钱新忠的特批之下,才得以让“个别资产阶级专家可以用国家的人力物力从事科学研究”[18],国家科学技术发展的长期规划被迫中断,直到1978年方才恢复。1973—1978年,除在参加WHO常规会议时,中国代表团会在WHO的主动安排下进行一些参观考察外*比如,1973年第26届WHA之后,中国代表团的专家在WHO的安排下参观了瑞士的卫生事业,包括日内瓦医学院、日内瓦医院、日内瓦综合垃圾利用占、日内瓦卫生监测站、日内瓦污水处理厂以及伯尼尔、苏黎世和洞湖等地的卫生建设。1973年8月参加WHO西太区会议,会后考察医学教育、医学科研和基层卫生服务组织,考察威灵顿、奥克兰、洛托洛娃毛利族聚居区即塔拉韦拉活火山周围农村卫生。1973年12月1日—1974年1月7日,参加WHO执行委员会期间,考察了WHO总部卫生人力发展部、人事处、职业卫生处、仪器供应处、翻译出版部、电子计算机中心、图书出版部门和图书馆。([15],页98,页978—979,页983,页1237),中国参与WHO的卫生交流也是非常之少的,中国共派出学者64人次参加WHO举办的专业会议31个*其中包括参加心血管急救专业委员会(1974),药品、生物制品专家委员会(1974),诊断方法、材料标准化协商会议(1974),医学研究专家委员会会议(1974,林巧稚和俞霭峰),控制高血压和心血管疾病综合会议(1977,吴英铠、刘力生)等WHO专业委员会的主要活动,以及寄生虫病(1976)和生物制品两个考察组(1978年3月)。中国积极参与的医药卫生合作往往是以展现成绩为原则,所选择的学科也是自认小有建树的领域,凸显政治、文化价值负载的合作。比如,为配合WHO调查,中国在1972年提供了医学院校名单,并在1974年提供了我国生产疫苗单位名单。

这一状况从1978年下半年起逐渐有所改善,中国开始在有限的领域接受WHO的技术支持,举办讲习班培训业务人员。1978年8月26日,中国医学科学院寄生虫病研究所与WHO合作举办的第一期“酶结合免疫吸附试验”*现称酶联免疫吸附试验(ELISA),当时又称“酶标(记的)免疫试验”“免疫酶标法”“免疫酶试验”等。训练班在上海开班,来自11个省市的医学科研工作者20人参加[46—48]。9月7日,中国医学科学院基础医学研究所与WHO合作举办的第二期“酶结合免疫吸附试验”训练班在北京开班,来自6个省市的21名医学科研工作者参加培训。

改革开放后,随着中国卫生工作方针的转变,1978年9月29日—10月15日,WHO总干事马勒访华,与时任卫生部长江一真在北京就扩大中国与WHO卫生技术合作举行了会谈,于10月5日双方签订了“卫生技术合作谅解备忘录”*出席者包括卫生部副部长钱信忠和有关方面负责人;WHO西太平洋区办事处主任迪、助理总干事弗拉希,联合国开发计划署助理署长兼WHO欧洲区办事处主任安德森等。,这被认为是双方友好合作的里程碑,从此开始逐步建立健全实质性的合作机制,双方合作在此后很快取得了较大的发展。自1980年,WHO在华开始有了预算和规划外预算。

尽管这一时期技术合作如蜻蜓点水,但是各种考察和互访还是为80年代双方合作的飞速发展,比如,20世纪80年代初多个WHO合作中心(比如初级卫生保健、传统医学、医学情报、生物制品等)在中国的建立,奠定了一定的基础,也为后续国际医药卫生交流打开了局面。

3 结论

1949—1972年,由于政治原因,中国在WHO的合法席位被台湾当局占据,一方面,中国大陆方面与WHO就恢复合法席位有过数次接触,另一方面,以《人民日报》为代表的国内舆论又是一边倒的批判和指责,特别是在朝鲜战争期间,连续刊文指其为美帝国主义的工具,与WHO保持着一种接触又对抗的张力。

1973年中国恢复在WHO的合法席位,1973—1978年,中国开始与WHO“正式”往来,进入彼此试探和磨合的阶段,作为中国团结第三世界国家外交战略的一部分,WHO被视为彰显社会主义优越性的政治平台和第三世界规范要求的合法施予者和反对霸权的竞技场,而不是服务于中国国内卫生事业发展的专业技术机构。中国在初级卫生保健、传统医学以及反帝反殖和自力更生方面的成功经验,作为社会主义优越性在卫生领域的重要体现,成为双方合作的主要内容。

医学与卫生交流作为科学技术领域中一种人道的、开放的、关乎政策变迁和制度安排的国际科技文化活动,成为中国在改革开放之前国际科学与技术合作相对活跃的一部分,这一时期的有限交流也为后续的合作打下了一定的基础。在1978年改革开放之后,淡化意识形态、务实的技术合作在各个领域被全面开展,中国开始了与WHO和其它行为体的多元合作进程。

致谢向张大庆教授对本文的修改表示诚挚的感谢!

1 苏静静,张大庆. 中国与世界卫生组织的创建及早期合作[J]. 国际政治研究2016, (3) :108—126.

2 陈敏章.世界卫生组织合作指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994.

3 韦潇, 代涛, 郭岩. 不同时期世界卫生组织主要政策及其变化趋势研究[J]. 中国卫生政策研究,2009, (12).

4 Communication from the Minister of Foreign Affairs of the Republic of China[A].Official Records of WHO[R].1950.Geneva, WHO.A3/68

5 Communication from the “Minister of Foreign Affairs of the Central People’s Government of the People’s Republic of China”[A], Official Records of WHO[R].1950.Geneva: WHO.АЗ/68 Add.l

6 Actions taken by China with respect to membership of World Health Organization[A].Official Records of WHO[R].1950. Geneva: WHO. A3/R/101

7 Reconsideration of assessment of China[A]. Executive Board Committee of WHO [R]. 1953- 5. Geneva: WHO. EB 13/7

8 Official records of World Health Organization[A]. Assembly of WHO[R]. 1953- 5.Geneva: WHO. A6.6

9 Assessment of China [A]. Executive Board Committee of WHO[R]. 1953- 5. Geneva: WHO. EB11.R34

10 Representative of China in the World Health Organization draft resolution during discussion of the report of the Credentials Committee[A]. Assembly of WHO, 14th[R]. 1961- 5. Geneva: WHO.A14/WP/1.

11 美国无法抵赖细菌战的罪证[N]. 人民日报, 1952- 03- 28: 4.

12 艾奇逊抵赖不了美国细菌战罪行——新华社再次揭穿“红十字国际委员会”和“世界卫生组织”的假面具[N]. 人民日报, 1952- 03- 25: 1.

13 英荷殖民当局诬蔑我国我卫生部发言人严予驳斥指出我国各港埠基本上已控制了急性传染病的流行[N]. 人民日报, 1951- 07- 24: 4.

14 Representation of China in the World Health Organization (Draft resolution proposed by the delegations of Albania, Algeria, Ceylon, Cuba, Guinea, Irag, Mali, Malta, Nepal, Pakistan, People’s Democratic Republic of Yemen, Romania, Somalia, Sudan, Syrian Arab Republic, Uganda, United Republic of Tanzania, Yugoslavia and Zambia)[A]. Assembly of WHO, 25th[R].1972- 5, Geneva: WHO. A25/43

15 陈海峰. 陈海峰影文集[R].北京: 中国医学理论与实践编辑部, 2002.

16 我卫生部赴世界卫生组织考察组回京[N]. 人民日报, 1973- 03- 29: 4.

17 Unpaid contributions of China included in the undistributed reserve[A]. Assembly of WHO, 26th[R]. 1973- 5, Geneva: WHO. WHA 26.11

18 D. M. Lampton.ThePoliticsofMedicineinChina[M]. Boulder Colorado: Westview Press, 1977.

19 Victor W., Sidel R. S.ServingthePeople[M]. New York: Josiah Macy, Jr. Foundation, 1973.

20 Rifkin S. B. Public health in China: Is the Experience Relevant to Other Less Developed Nations?[J]SocialScience&Medicine, 1973,7(4): 249—257.

21 WHO.TheThirdTenYearsoftheWorldHealthOrganization(1968—1977)[M]. Geneva: WHO, 2008.

22 Cueto M. The Origins of Primary Health Care and Selective Primary Health care[J].AmericanJournalofPublicHealth, 2004,94(11): 1864—1874.

23 Djukanovic V., Mach E. P.AlternativeApproachestoMeetingBasicHealthNeedsinDevelopingCountries:aJointWHO-UNICEFStudy[M]. Geneva: World health organization, 1975

24 Newell K. W.HealthbythePeople[M]. Geneva: World Health Organization, 1975: 161—167.

25 我代表在第二十九届世界卫生大会上发言, 介绍我国赤脚医生合作医疗等新生事物[N]. 人民日报, 1976- 05- 11: 5.

26 Basic health service in the rural areas of China[A]. WHO Western Pacific Regional Office Regional Committee, Twenty-seventh session.[R]. 1976. Manila: WHO Western Pacific Regional Committee. WPR/RC/27/TP/2

27 世界卫生组织西太平洋区委员会会议表示深切哀悼[N]. 人民日报, 1976- 09- 28: 5.

28 徐守仁. 薛公绰纪念集[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2008.

29 (澳)黛博拉·卢普顿. 医学的文化研究: 疾病与身体[M]. 苏静静译. 北京: 北京大学医学出版社, 2016.179—185.

30 Tuberculosis control in New China[A]. WHO Western Pacific Regional OfficeRegional Committee, Twenty-sixth session[R]. 1975.Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific. WPR/RC 26/TP/1 Add. 1

31 我代表在第二十七届世界卫生大会上发言指出: 第三世界发展卫生事业必须坚持反帝反殖反霸, 世界卫生组织应该努力满足第三世界各国人民的愿望和要求[N]. 人民日报, 1974- 05- 10: 5.

32 世界卫生组织第三十一届大会闭幕各国代表强调发展民族卫生事业提高人民健康水平[N]. 人民日报, 1978- 05- 26: 6.

33 我代表团长参加世界卫生大会上发言[N]. 人民日报, 1973- 05- 11: 5.

34 WPRO-WHO. The fifty years of WHO in Western Pacific Region[R]. Manila: WPRO-WHO, 1998.

35 WHO Western Pacific Regional OfficeRegional Committee, Twenty-fourth session[R]. Manila: WHO Western Pacific Regional Office. WPR/RC24/14: 95

36 WHO Western Pacific Regional OfficeRegional Committee, Twenty-fourth session[R]. Manila: WHO Western Pacific Regional Office. WPR/RC24/15: 70- 71.

37 世界卫生组织执委会会议通过决议, 敦促非政府间组织断绝同蒋帮联系[N]. 人民日报, 1975- 02- 04: 5.

38 Western Pacific Regional Centre for the Promotion of Environmental Planning and Applied Studies[A].WHO Western Pacific Regional OfficeRegional Committee[R], 1977- 9- 12.Manila: WHO Western Pacific Regional Office. WPR/RC28.R13

39 Western Pacific Regional Centre for the Promotion of Environmental Planning and Applied Studies[A].WHO Western Pacific Regional OfficeRegional Committee, Twenty-seventh Session[R]. 1976- 9. Manila: WHO Western Pacific Regional Office.WPR/RC27.R6

40 Western Pacific Regional Centre for the Promotion of Environmental Planning and Applied Studies[A].WHO Western Pacific Regional OfficeRegionalCommittee,Twenty- eighth session[R]. 1977- 9. Manila: WHO Western Pacific Regional Office. WPR/RC28/SR/1: 125—126

41 Tuberculosis control in New China[A]. WHO Western Pacific Regional OfficeRegional Committee, Twenty-sixth Session[R]. 1975- 9. Manila: WHO Western Pacific Regional Office. WPR/RC26/TP/1 Add.1

42 (美)韦斯利·施勒姆, 耶豪达·舍恩哈夫.欠发达国家的科学技术[A]. 希拉·贾萨诺夫等.科学技术论手册[C].盛晓明等译, 北京:北京理工大学出版社, 2004. 479—498.

43 Proposedprogramme and budget estimates for 1975[A]. Official Records of WHO[R]. 1973- 5. Geneva: WHO. Official Records No. 212,p669.

44 Status of contribution to the budget for 1949[A].Executive Committee of WHO [R] 1949- 2.Geneva: WHO. EB5/21 Add.1

45 Supplementary budget estimates for 1974[A]. Executive Committee of WHO[R]. 1974- 2.Geneva: WHO, EB 53.R 25.

46 我与世界卫生组织合作举办的训练班在上海开班[N]. 人民日报, 1978- 08- 26: 4.

47 我国与世界卫生组织合作举办的训练班在本市开班[N]. 解放日报, 1978- 08- 25: 4.

48 卫生部与世界卫生组织联合举办酶结合免疫吸附试验训练班[N]. 光明日报, 1978- 10- 28: 3.