《崇祯历书》存本考

2018-05-14褚龙飞石云里

褚龙飞 石云里

(中国科学技术大学科技史与科技考古系,合肥 230026)

《崇祯历书》是明末崇祯改历期间由徐光启(1562—1633)、李天经(1579—1659)所领导的历局编修的一套大型天文学丛书。该书对明末以及整个清代的天文学发展产生了深远影响,在中西科技交流史上具有举足轻重的地位,故一直为海内外学术界所重视。尽管很多学者已经围绕该书开展了大量研究[1,2],但在一个基本问题上仍未取得令人满意的一致答案,即《崇祯历书》究竟包含哪些书目?由于《崇祯历书》入清后成为官方历法,汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1591—1666)将其修订为《西洋新法历书》刊行天下,故不少学者将二者等同视之([3],页45),但这样做其实不妥。近年来新的研究成果表明,《崇祯历书》和《西洋新法历书》之间存在诸多差异,汤若望在修订时不仅增加了一些原来没有的书目,而且对一些原有著作的署名和内容也进行了调整和修补[4,5]。因此,要重构《崇祯历书》的原貌,必须借助于该书的明末刊本。可惜的是,明刊本《崇祯历书》非常罕见,仅少数存本散落于世界各地的图书馆和档案馆,且这些存本皆非全本,所含卷帙也多寡不一。所以,《崇祯历书》究竟包含哪些卷册,这一问题仍有待于进一步探讨。另外,《崇祯历书》的明刊本实际上也并非唯一,不同存本之间也存在许多差异。这些差异为分析《崇祯历书》的编撰过程提供了关键线索,具有非常重要的研究价值,但长期以来并未受到学界的关注。鉴于《崇祯历书》的重要性,笔者认为有必要对该书现存刊本作一番梳理,通过分析不同存本之间的差异对其先后次序做出判断,并在此基础上对《崇祯历书》的编撰过程提出新的见解。

1 《崇祯历书》所含卷册考辨

关于《崇祯历书》所含卷册的问题,潘鼐[6](1921—2016)和祝平一[7,8]两位先生曾撰文专门讨论。不过,二人结论并不一致,前者认为《崇祯历书》应含22种76卷,而后者则认为是26种86卷;两者主要区别在于是否将徐光启和李天经五次进呈书目所无、《西洋新法历书》却收录的卷册算作《崇祯历书》的内容。尽管两说各有依据,潘鼐主要以进呈书目为准,而祝平一更多以见存明刊本为据,但两者实际上都没有给出判别某部著作是否属于《崇祯历书》的明确标准。毫无疑问,《崇祯历书》由历局奉钦命撰修于崇祯改历时期,因此,笔者认为只有以历局官方身份在改历期间编撰的历算图书才应视作《崇祯历书》的组成部分,故本文将以此为据来判别某一卷册是否属于《崇祯历书》。

图1 不同版式的“崇祯历书”大字书名页

显然,现存刊本中含有“崇祯历书”大字书名页者,皆应算作《崇祯历书》的组成部分。由此可以辨认《崇祯历书》中的大部分卷册,包括《测天约说》《测量全义》《大测》《日躔历指》《恒星历指》《月离历指》《交食历指》《黄赤道距度表》《正球升度表》《割圆八线表》《日躔表》《恒星经纬图说》《恒星经纬表》《月离表》《交食表》《筹算》和《比例规解》。虽然这些著作的书名页并不完全相同(图1),其中“崇祯历书”字体及其两边竖线明显存在差异,但这并不影响它们都属于《崇祯历书》。事实上,这些卷册的标题署名页也大都明确写着“崇祯历书”以及“钦差”“奉敕督修”等字样。不仅如此,这些著作基本都见载于五次进呈书目*《测天约说》《测量全义》《大测》《恒星历指》《月离历指》《交食历指》《黄赤道距度表》和《比例规解》的书名和卷数都与进呈书稿相符,其他卷册则应由相关进呈书稿合并或调整而成,如现存《日躔历指》一卷应为进呈书稿中的《日躔历指》一卷和《日躔增》一卷合并,《正球升度表》一卷应为《黄道升度表》七卷合并,《割圆八线表》一卷应为同名书稿六卷合并,现存《日躔表》二卷应为《日躔表》二卷和《日躔表》一卷合并,《恒星经纬图说》一卷应即《恒星图像》一卷,《恒星经纬表》二卷应为《恒星历表》四卷合并,现存《月离表》四卷是《月离历表》六卷合并,而《交食表》九卷应为《交食历表》二卷、《南北高弧表》十二卷、《交食诸表用法》二卷、《交食表》四卷和《交食简法表》二卷合并。;《筹算》虽不见于进呈书稿,其自序付梓时间也在改历开始之前,但该书不仅明确写着由徐光启“奉敕督修”,且其书名页、标题署名页的风格也与徐氏督修的其他各卷完全相同。显然,《筹算》是由历局正式“收编”的著作,理应属于《崇祯历书》的一部分。

另外,还有一些著作虽然没有“崇祯历书”大字书名页,且标题署名页上也没有出现“崇祯历书”,但其署名却明确显示它们也是“钦差”或“钦命”徐光启或李天经“(奉敕)督修”(图2),故这些著作也应该是《崇祯历书》的一部分。由此可以判别《历引》《古今交食考》《五纬历指》《恒星出没表》《五纬表》和《浑天仪说》也都属于《崇祯历书》。其中,《古今交食考》《五纬历指》《恒星出没表》和《五纬表》均见载于五次进呈书稿*《古今交食考》和《恒星出没表》的书名和卷数与进呈书稿相符,《五纬历指》九卷应为进呈书稿中的《五纬总论》一卷和《五纬历指》八卷的合并,《五纬表》则应是《五纬用法》一卷、《五纬诸表》九卷、《火、木、土二百恒年表并周岁时刻表》三卷和《木、土加减表》二卷的合并。;《历引》和《浑天仪说》因完成时间晚于第五次进呈书稿而不见于进呈书目,但其标题署名页很明显与其他卷册风格一致。此外,满足上述条件的还有彩刊《赤道南北两总星图》八条幅一套,该图右侧署名“赐进士第光禄大夫柱国太子太保礼部尚书兼文渊阁大学士奉敕督修历法徐光启题”,左侧为汤若望、罗雅谷(Giacomo Rho,1593—1638)与历局诸官生署名,显系历局官方刊刻,故《赤道南北两总星图》也应为《崇祯历书》的一部分*实际上,《赤道南北两总星图》与进呈书稿中的《恒星总图》一折应存在密切关系。《恒星总图》既为“一折”,则显然不是书册,而可能是较大的独立图幅,《赤道南北两总星图》或许就是由其改编而成,而后来进呈的《恒星屏障》一架则应该是据其制成的屏风(“屏障”)。。

除以上辨认的著作外,还有两种著作也应属于《崇祯历书》,即《治历缘起》与《学历小辩》。尽管它们既没有“崇祯历书”大字书名页,也没有《崇祯历书》统一风格的标题署名页,甚至进呈书稿中也没有提到它们,但这两种著作实际上也是历局在改历期间编撰的。实际上,五次进呈书稿的记录本身即载于《治历缘起》。作为改历期间历局与其他部门所上呈相关奏疏的汇编本,《治历缘起》记载了极其丰富的信息,包括崇祯年间大部分交食预报及观测记录[5,9,10]、徐光启的改历整体规划、历局的实际工作、中西法之间的较量、崇祯对于西法与历局的态度、钦天监与历局之间的关系等等重要史料。不仅如此,《治历缘起》早在崇祯四年(1631年)便出现了刊本,并且后来不断增加和修改内容,形成了多个不同版本[11]。另外,徐光启首次进呈书稿中的《历书总目》一卷*正是在《历书总目》当中,徐光启提出了著名的“镕彼方之材质,如《大统》之型模”改历方针以及“节次六目”和“基本五目”。也装订在《治历缘起》之中,如果将《治历缘起》排除在《崇祯历书》之外,则《历书总目》也会一并遭到排除。与《治历缘起》类似,《学历小辩》汇集了徐光启和历局官生同魏文魁及冷守中辩论历法的奏疏与文章,且该书最晚在崇祯六年已有刊本*详见本文第三节。。实际上,一些《崇祯历书》存本也确实包含了明刊《治历缘起》和《学历小辩》。

至于进呈书稿中的《通率表》《揆日解订讹》《诸方半昼分表》《诸方晨昏分表》《五星图》《黄平象限表》《方根表》《日躔考》《夜中测时》《交食蒙求》《高弧表》《甲戌乙亥日躔细行》等著作,历来不见刊本行世,很可能未曾刊行,故本文暂不将其计入《崇祯历书》*当然,关于这个问题笔者持开放态度,如果将来学界发现了上述这些著作的历局官方刊本,那么自然应将其视作《崇祯历书》的一部分。。另外,除《赤道南北两总星图》外,汤若望等在崇祯改历期间应至少还完成了其他三种单条幅黑白星图,即《见界总星图》《黄道南北两总星图》和《赤道南北两总星图》([12],页582—605)。但这些星图上的署名均无官衔,也没有徐光启或李天经领衔,并非历局官方刊刻,故不应视作《崇祯历书》的内容。最后,清初汤若望改订的《西洋新法历书》中还收录了非历局编纂的《测食》二卷、《远镜说》一卷、《几何要法》四卷、《新历晓或》一卷、《新法表异》二卷、《历法西传》一卷、《新法历引》一卷以及汤若望《奏疏》一卷[13]。其中后五种为汤若望在顺治年间所著,前三本为明末成书之作:《测食》和《远镜说》皆系汤若望天启年间之旧作,《几何要法》则由艾儒略完成于1631年([7],页135)。不过,这三本书既非历局所作,又没有像《筹算》那样正式被历局“录取”,所以,将它们排除在《崇祯历书》之外是合理的。

综上所述,本文认为《崇祯历书》应含共26种著作,其中书册94卷、星图八条幅,现据原书体例重构其目录如下:

《治历缘起》十二卷*不同版本明刊本《治历缘起》卷数有异,其中最多者为十二卷,清刊本则不分卷,此处取明刊本卷数最多者。、《学历小辩》一卷;

法原部:《历引》一卷、《测天约说》二卷、《测量全义》十卷*《测量全义》第十卷“仪器图说”标注为“法器部”,但考虑到整部著作的完整性,似无必要单独将该卷归入法器部,故此处仍将《测量全义》整体列于法原部。、《大测》二卷、《日躔历指》一卷、《恒星历指》三卷、《月离历指》四卷、《交食历指》七卷、《古今交食考》一卷、《五纬历指》九卷;

法数部:《黄赤道距度表》一卷、《正球升度表》一卷、《割圆八线表》一卷、《日躔表》二卷、《恒星经纬图说》一卷、《恒星经纬表》二卷、《恒星出没表》二卷、《月离表》四卷、《交食表》九卷、《五纬表》十卷首一卷、《筹算》一卷;

法器部:《比例规解》一卷、《浑天仪说》五卷;

星图:彩刊《赤道南北两总星图》八条幅一套。

2 《崇祯历书》现存刊本统计

经过多年的调研和搜集,并按照本文提出的判定标准将清刊本《西洋新法历书》和其他不属于《崇祯历书》的卷册排除,笔者对世界各地图书馆和档案馆收藏的《崇祯历书》现存刊本进行了普查统计。就笔者目前所知,明刊本《崇祯历书》无全本存世,零散卷册或多或少收藏于梵蒂冈宗座图书馆(Bibliotheca Apostolica Vaticana)*梵蒂冈宗座图书馆藏本分为三个部分:第一部分题名为《崇祯历书》,馆藏编号Barb.or.144,其中包括《治历缘起》卷下、《大测》卷二、《割圆八线表》、《测天约说》二卷、《学历小辩》和《黄赤道距度表》;第二部分馆藏编号为Racc.I.III.338,包括《恒星历指》卷一和《大测》卷一;第三部分是彩刊《赤道南北两种星图》八条幅,馆藏编号为Barb.or.149。[14]、法国国家图书馆(Bibliothèque nationale de France)*法国国家图书馆藏本各部分分别独立编号:《测量全义》卷三、五馆藏编号为Chinois 4873;《割圆八线表》馆藏编号为Chinois 4874;《恒星经纬图说》分为三部分,馆藏编号依次为Chinois 4914、4939、4969;《黄赤道距度表》馆藏编号为Chinois 4955;《日躔历指》馆藏编号为Chinois 4957;《日躔表》二卷馆藏编号为Chinois 4959;《恒星历指》卷二、三和《恒星经纬表》二卷馆藏编号为Chinois 4966。[15]、英国牛津大学博德利图书馆(Bodleian Library, University of Oxford)[16]、韩国国立首尔大学奎章阁档案馆(Kyujanggak Archives, Seoul National University)[17]、日本东北大学附属图书馆(Tohoku University Library)[18]、美国纽约哥伦比亚大学东亚图书馆(East Asia Library, Columbia University in the City of New York)[19]、奥地利国家图书馆(Österreichische National bibliothek)[20]、比利时皇家图书馆(Koninklijke Bibliotheek Belgi⊇)[21]、中国国家图书馆[22]、中国科学院国家科学图书馆[23]、北京故宫博物院图书馆[24,25]、武汉大学图书馆[26]、北京大学图书馆[27]、大连图书馆[28]、浙江图书馆[29]、上海图书馆*上海图书馆藏本仅有《恒星历指》卷三,但被误编入馆藏编号为线善752170- 231的《西洋新法历书》。[30]、台北“中央研究院”历史语言研究所傅斯年图书馆[31,32]等处(馆藏卷册分布情况详见表1)。

表1 《崇祯历书》现存刊本馆藏卷册分布统计

续表1

表1所列各种藏本所含著作种类与卷册参差不齐,故本节仅介绍其中收藏种类或卷册较多者。显然,奎章阁档案馆藏本(下文简称“奎章阁本”)在现存各本中所含种类与卷册最多,共21种61卷,除《治历缘起》《学历小辩》及《赤道南北两总星图》外,仅缺《交食表》和《五纬表》两大部分*实际上,奎章阁本还包含了《几何要法》《测食》《远镜说》等著作,参见文献[7][8]。。不仅如此,奎章阁本还保存了许多其他所有存本都没有的卷册,这是其最具价值之处。如《测量全义》十卷,仅奎章阁本存全本,而其余各处所藏存本加起来才四卷;再如《古今交食考》,仅奎章阁本为明刊本,与清刊本比较可发现,该本记载了历局预报崇祯七年三月日食失误的宝贵信息*参见文献[5]。另外,少数清刊本《古今交食考》中保留了部分被删除的页面,如浙江图书馆藏清刊本存第二十四、二十五两页,上海图书馆藏清刊本存第二十四页。;还有《恒星出没表》和《浑天仪说》,皆为仅存的明刊本。另外,奎章阁本中的《历引》《正球升度表》《恒星经纬图说》《筹算》和《比例规解》虽非孤本,却也是仅存两本之一。尤其《历引》,因大连图书馆藏本署名页无李天经领衔,而《治历缘起》又没有提到历局曾撰此书进呈御览,故奎章阁本为判定《历引》属于《崇祯历书》提供了最直接的证据([33],页2—8)。

收藏数目仅次于奎章阁本的是牛津大学博德利图书馆藏本(下文简称“牛津本”),共12种41卷*此外,牛津本还包含《几何要法》四卷。。牛津本大部分卷册都不是孤本,不过其中《正球升度表》和《交食表》亦较罕见,均为仅存两本之一。不仅如此,牛津本《治历缘起》实际上也很特别,该册与前人推测之五卷本最接近,应为较早刊本([11],页64—65)。中国科学院国家科学图书馆藏本(下文简称“国科图本”)收录卷册也比较多,共8种30卷。虽然国科图本所含卷册并非孤本,但其中《交食表》《筹算》和《比例规解》均较罕见。另外,北京故宫博物院图书馆藏本(下文简称“故宫本”)虽然只有《五纬历指》和《五纬表》两种,但就卷数而言故宫本20卷也不算少,而其中《五纬表》则是目前所知的唯一存本。

图3 法国图本(左)与梵蒂冈本(右)封皮黄绢

除此之外,还有两个藏本值得关注——法国国家图书馆藏本(下文简称“法国图本”)和梵蒂冈宗座图书馆藏本(下文简称“梵蒂冈本”)。法国图本虽然包含8种不同著作,但这些著作大都只有一、二卷,故按卷数计仅12卷。其中《恒星经纬图说》和《恒星经纬表》较珍稀,除法国图本外目前仅见于奎章阁本,而《恒星经纬图说》中的“见界总星图”则为孤本([12],页582—583)。另外,法国图本的特别之处在于其中10卷(《割圆八线表》与《恒星经纬图说》除外)的封皮表面皆覆盖黄绢,这些装帧精良的卷册若非原宫内藏本([8],页252),则可能由传教士精心装饰寄回欧洲。实际上,除《赤道南北两总星图》八条幅外,梵蒂冈本的封皮表面也都有黄绢覆盖(图3)。梵蒂冈本共7种9卷*此外,梵蒂冈本还包含《几何要法》四卷。,其中最罕见者为明刊《学历小辩》孤本;《治历缘起》一卷残本也非常独特,很可能是比牛津本还早的一个版本([11],页65—66)。此外,梵蒂冈本彩刊《赤道南北两总星图》八条幅约完成于崇祯六至七年([12],页606—611),应为该图唯一刊印于明末的存本*中国第一历史档案馆、法国国家图书馆和日本国立国会图书馆东洋文库也各藏有一套清刊《赤道南北两总星图》八条幅,与梵蒂冈本应印自同一印版。三图中徐光启的署衔未变,但删去了罗雅谷和其他中国学者的名字,显然属于清初的改版印本。。

3 《崇祯历书》不同存本比较

关于《崇祯历书》和《西洋新法历书》之间的差异,此前学界已有所关注,尤其是两者包含卷册的差别[6]、各卷封面与署名的修改[7,34—35]以及具体某部分(如《治历缘起》《历引》《日躔历指》《古今交食考》等)的内容变化[4—5,8,33,36]。不过,对于《崇祯历书》整体的前后变化,目前尚未引起学界足够重视。事实上,对比现存不同藏本发现,《崇祯历书》也并非一成不变,而是至少经历过一次重大的修改。而且,不同存本之间的差异还可以反映出各藏本的先后次序。由于《西洋新法历书》与《崇祯历书》使用的是同一套刻版,因此,将不同存本的《崇祯历书》与《西洋新法历书》进行比对,内容愈接近《西洋新法历书》者应刊刻时间愈晚。下文即以此为据,对《崇祯历书》各部分的不同存本逐一展开讨论,并分析其先后次序。需要说明的是,下文所述各存本之间的差异,主要为判断版本先后的重要修改,而不是穷举所有区别,故无法顾及那些较琐碎的改动,如各卷署名之变更、图文中具体某字词的修订等等。另外,如无特别说明,则本文所述《崇祯历书》较晚版本中的修改皆为《西洋新法历书》所继承,下文不再一一赘述。

关于《治历缘起》的明版本,笔者已另撰文详论,故此处仅略述其要点[11]。《治历缘起》明刊本现存三种,即梵蒂冈本一卷残本、牛津本六卷本以及中国国家图书馆和纽约哥伦比亚大学东亚图书馆藏十二卷本*纽约哥伦比亚大学东亚图书馆藏本笔者未亲见,故本文不对其进行讨论。。过去学界一般认为明刊《治历缘起》即十二卷本,然而,十二卷本其实应出现较晚。早在崇祯四年,朝鲜陈奏使郑斗源带回朝鲜的书籍就包括“《治历缘起》一册”,其中所含奏疏可能不过十余篇。该本虽今已不存,但却为判断梵蒂冈本的刊刻时间提供了线索。梵蒂冈本外封书名为“治历缘起卷下”,而其所缺卷上的内容应与郑斗源所携版本出入不大。不仅如此,就内容而言,梵蒂冈本大致相当于牛津本卷三、四两卷;牛津本卷一、二分别为二十一与三十页,加起来共五十一页,而梵蒂冈本起始页码恰好是五十二页。因此,梵蒂冈本很可能早于牛津本,但晚于郑斗源所携版本。牛津本仅六卷,与十二卷本相比,前五卷几无差别,然而该本第六卷却只有一篇奏疏。对比该奏疏页码可发现,牛津本并非十二卷本的残本。由牛津本最前面的“治历缘起目录”,不难推测《治历缘起》曾在徐光启去世不久刊印过一个五卷本,而牛津本与此五卷本极为相近,很可能是李天经接管历局后不久刊刻的。十二卷本则不可能早于崇祯十二年,较梵蒂冈本和牛津本应晚不少。

《历引》明刊本仅存奎章阁本与大连图书馆藏本(下文简称“大连本”)两种,二者最主要的区别为署名页。李亮比较二者后认为大连本应修改于顺治初年[33],此说值得商榷。如图4,二本署名几乎完全不同,唯一相同之处为右下角祝懋元、黄宏宪二人署名。然而,此二人署名在奎章阁本中明显位置有误([7],页138),若该本为最初版本,则这种错误着实令人费解——如错字、漏字等讹误均较常见,但像这样多刻两个人的名字在错误位置则非常古怪。因此,若假定大连本早于奎章阁本,而后来在修改署名页刻版时漏将祝懋元、黄宏宪删去,如此解释似乎更加合理。另外,李亮认为入清时朱国寿、朱光大、宋发等皆因与汤若望关系密切被增补入《历引》署名,而李天经的署名则被删除。此说颇多不妥,首先朱国寿最晚于崇祯十四年(1641)已去世([37],页1735),汤若望何必清初再特意将其增入?其次,就算汤若望蓄意将李天经“除名”,为何把自己和罗雅谷的名字以及书名“历引”二字也统统删除,然后在《西洋新法历书》本再将李天经重新加入?最后,朱光大等在清初被委以重任也并非由于他们是汤若望“亲信”,而是因为比他们资历更老、功劳更大的历局成员此时多已亡故或流散*除了前面提到的朱国寿,杨之华亦于崇祯十四年之前去世,而程廷瑞则早在崇祯九年亡故。邬明著崇祯十年离开历局,明亡之际不知所踪。陈于阶于崇祯十七年调任南京钦天监,次年南京失陷时殉国。张寀臣、李次虨等入清后皆下落不明,鼎革之际当未留在历局。,这一点由汤若望顺治元年(1644)五月二十三日上呈的奏疏不难看出*参见文献[37],第2047页。由该奏疏可知,当时历局仅官生十二员,其中大部分还都不是崇祯改历时期的重要参与者。相较之下,朱光大、朱廷枢、宋发在当时确实已经算是最有资历者,受到重用也非常合理。此外,汤若望列出的十二人名单中并没有黄宏宪,不过最晚到当年七月底黄宏宪已回到历局,因其已参与八月初一日的日食观测。。综上所述,笔者认为大连本《历引》应早于奎章阁本。

图4 《历引》署名页比较(左为大连本,中为奎章阁本,右为《西洋新法历书》本)

明刊《大测》现存四本,即梵蒂冈本、牛津本、国科图本和奎章阁本。此四者又可分为两种,其中梵蒂冈本应较早,其余三本则未见差别。与另三本相比,梵蒂冈本中的区别多为版式变化或计算错误,如卷一标题署名页明显比其他存本多“公论”二字(图5.a)*实际上,现存明刊本《大测》卷二标题署名页均有“公论”二字。。再如图5.b,梵蒂冈本卷一“表原篇”各宗率标题中都含有一个“〇”,而其他存本此处改为空格;另外,该页还缺少一处小注,且插图中无丁字与丙丁线。卷二中的内容改变则多是对计算错误的修正,如第六至十页介绍三角函数造表法的内容,梵蒂冈本多处错误地出现“二三”二字,而其他存本已将其删去,仅一处保留了“三”字,为判断版本次序提供了依据。从数学上看,此处无“三”字的数值才正确([38],页42、52注三九),而这个“三”字其实是由于先前的“二三”未被完全删除所致(图6.a)。与之类似,如图6.b,梵蒂冈本该卷十五页的算式出现了严重错误,因此后来的版本对其进行了大规模修正。

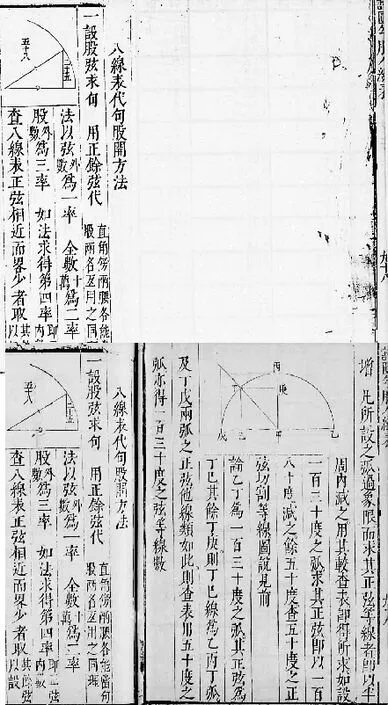

数学部分的其他卷册,即《黄赤道距度表》和《割圆八线表》,也存在两个版本,尽管不同版本之间差别并不太大。其中,《黄赤道距度表》现存四本,包括梵蒂冈本、法国图本、牛津本和奎章阁本,其中前二者为较早版本,后二者则较晚。两种版本之间主要的区别有两点:首先,梵蒂冈本和法国图本无“崇祯历书”大字书名页,且“黄赤道距度表用法”在全卷起始处,居于标题署名页之前;而牛津本和奎章阁本不仅标题署名页在“黄赤道距度表用法”之前,且全卷最前有“崇祯历书”大字书名页。其次,相较于梵蒂冈本和法国图本,牛津本和奎章阁本对“黄赤道距度表用法”中的一些数字进行了修正,且在最后三列句末增加了小注(图7)。与之类似,《割圆八线表》现存梵蒂冈本、法国图本和奎章阁本,其中前二者为早期版本,奎章阁本则较晚。两种版本之间的区别除“割圆八线表用法”中几处数字被修订外,主要为三角函数表结束处,即该卷九十八页,奎章阁本增加了一节内容,而早期版本中此处原为空白(图8)。

图5 《大测》卷一版本比较(a、b图中均左为梵蒂冈本,右为牛津本)

图6 《大测》卷二版本比较(a、b图中均左为梵蒂冈本,右为牛津本)

图7 《黄赤道距度表》版本比较(左为梵蒂冈本,右为牛津本)

图8 《割圆八线表》版本比较(上为法国图本,下为奎章阁本)

图9 《日躔历指》标题署名页比较(左为浙图本,右为法国图本)

在《崇祯历书》所有卷册中,日躔部分是前后改动最大的。笔者曾撰文讨论过《崇祯历书》与《西洋新法历书》日躔部分内容的差别[4],然而,其中许多先前被认为是清刊本中的改变其实在较晚明刊本中已经存在。明刊《日躔历指》现存五本三种,其中浙江图书馆藏本(下文简称“浙图本”)应最早,法国图本较之稍晚,牛津本、武汉大学图书馆藏本(下文简称“武大本”)和奎章阁本同为后期版本。浙图本与法国图本之间的差别主要有两点:首先,浙图本“崇祯历书”大字书名页与标题署名页在“日躔历指叙目”之后;其次,如图9*图9中法国图本页面实际上并非原书相邻两页,而是为了比较方便将相应页面放在一起。,浙图本标题署名页的版式有所差异,不仅浙图本署名中陈应登与陈于阶的位置不同以及陈应登未加头衔,而且该页署名整体较法国图本偏左一列,其最前则多出一列“日躔历指一卷”,而该列在法国图本中被转移到了正文最开始*浙图本这种标题署名页版式在《崇祯历书》其他卷册也曾经出现过,如《大测》卷二、《测量全义》卷一至十、《筹算》等,由此可以推断这或许是《崇祯历书》早期的通用版式之一。。实际上,法国图本的这些改动被牛津本、武大本和奎章阁本所继承,由此可见,浙图本应较其余四本更早。与法国图本相比,牛津本、武大本和奎章阁本则又有许多不同,除众多文字表述与数值的修订外,最主要的差别为增加了“随日午正测太阳所躔经度宫分”(图10)与“算每日太阳平行分法”两小节。尤其是“算每日太阳平行分法”内容过多,导致页数增加,出现了“又二五”“又二六”两页。事实上,这些修改全部被清刊本所继承,而除了书名页与标题署名页之外,牛津本、武大本和奎章阁本《日躔历指》几乎与《西洋新法历书》本完全相同。

图10 《日躔历指》版本比较(左为法国图本,右为牛津本)

图11 《日躔表》卷二“日差表”比较(左为法国图本,右为牛津本)

《日躔表》现存三本两种,同样是法国图本较早,牛津本和奎章阁本较晚。与法国图本相比,后期版本的改动主要包括以下几点:首先,法国图本卷一前面的文字部分共十页,而后期版本对其进行了大规模修改和扩充,使之成为二十页;其次,在后期版本中“周日时对准日行表”被转移到卷一,而该表在法国图本位于卷二;第三,“历元后二百恒年表”中的历年太阳距冬至平行值已被修改为《西洋新法历书》中的数值;第四,卷二增加“算加减表说”、用“细行变时表”替换“太阳冬至自行变时表”和“太阳细平行变时表”、调整“日差表”样式(图11),等等。与《日躔历指》类似,牛津本和奎章阁本《日躔表》已非常接近《西洋新法历书》本。除卷一尚无“太阳平行永表”“太阳平行六十零年表”“太阳细行简法”“太阳周岁平实二行表”“太阳周日时分行表”五表,牛津本和奎章阁本《日躔表》其余部分已经完全与《西洋新法历书》本相同*奎章阁本缺“周日时对准日行表”,因该表为卷一最末五页,或许是刊印或装订时遗失了这些页面。。值得注意的是,《西洋新法历书》中这五个表页码为三十三至四十八,而其后页码却又从三十三开始,并一直连续排到五十九,可见此五表为后来插入。而牛津本和奎章阁本《日躔表》卷一正是五十九页,故《西洋新法历书》本无疑是在后期明刊本基础上进一步增补而成的。

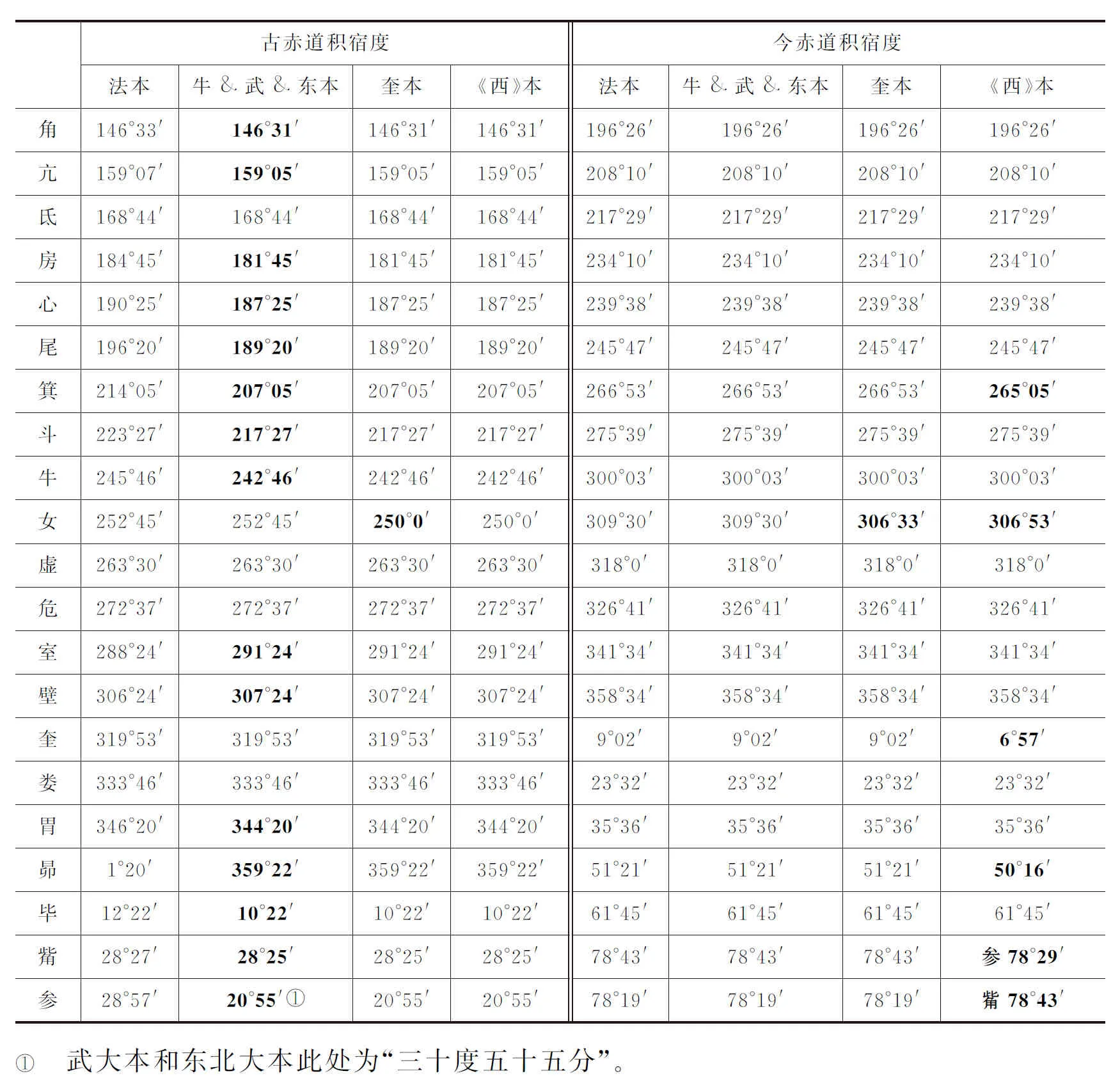

恒星部分的情况比较复杂,尤其是《恒星历指》,仅武大本和奎章阁本存三卷全,其他各本则参差不齐:法国图本无卷一,牛津本和日本东北大学附属图书馆藏本(下文简称“东北大本”)无卷三,而梵蒂冈本仅存卷一,上海图书馆藏本(下文简称“上图本”)仅存卷三。比较不同存本卷一发现,梵蒂冈本应较早,其他四本则相同。实际上,后期版本对许多内容进行了修订,特别是一些名称和数字。例如,梵蒂冈本中所有的角宿南星、娄宿中星、室宿南星、井宿钺星后来分别被改为角宿距星、娄宿北星、室宿距星和井宿距星(图12)。再如,第八页小注中的“地半径差”和“清蒙差”后来被改为“黄道径差”和“赤道差”,第十页中的“申初初刻”被改为“申初二刻”,等等。此外,还有一个改动非常值得注意,梵蒂冈本第三十四页仪器图右下角署名“金陵刊刻星图刘汝凤”,而后来版本皆将其删除。类似修改在《恒星历指》卷二中也可以看到,例如法国图本中的角宿南星和井宿钺星在后来的牛津本、武大本、东北大本和奎章阁本中被改为角宿距星和井宿距星,娄宿中星则被改为娄宿南星或娄宿西星。不过,判别该卷版本先后次序最重要的内容是该卷中的四个二十八宿距度表,即古今赤道积宿度表、古今赤道各宿度表、黄道宿古今积度表、各宿黄道本度表。通过比较不同版本中此四表的表值发现,法国图本应最早,牛津本、武大本和东北大本均晚于法国图本*与牛津本相比,武大本和东北大本仅一处表值不同,即参宿的古赤道积宿度,详见本文表2。,而奎章阁本则最晚。其中,古今赤道积宿度表内容变化最大,如表2所示,二十八宿中仅四宿的数值完全没有改变过。被修改的表值大多为古赤道积宿度,这些修改大部分在牛津本、武大本和东北大本已存在,但女宿的数值是在奎章阁本中才被修改;今赤道积宿度的情况则完全不同,大部分数值在明刊本中都是相同的,仅奎章阁本中有四处变动,而其余的修改则都是《西洋新法历书》本才出现。值得注意的是,奎章阁本女、轸两宿的今赤道积宿度比较特别,与《西洋新法历书》本相比,这两个数值似乎是只修改了度数而分数尚未处理。因此,笔者认为奎章阁本与《西洋新法历书》本的修改应该是连续的,二者相隔时间不会很久,换言之,奎章阁本应不会较《西洋新法历书》本早很多,故笔者推测奎章阁本可能为崇祯末年刊本。《恒星历指》卷三同样是法国图本较早,上图本和奎章阁本同为较晚版本*奎章阁本和上图本仅一处不同,即第九页小注中黄赤交角数值,奎章阁本为“二十三度三十一分三十〇秒”,而其他各本(包括《西洋新法历书》本)皆为“二十三度二十一分三十〇秒”。仔细观察奎章阁本此处不同之“三”字,又似乎中间一横不太像刊印的,故此处究竟是否确实有别尚有待于进一步查证。。与前两卷类似,后期版本对法国图本中的一些名称和数字进行了修订,如角宿南星改为角宿距星,第十八页“新增龙腹内南星”改为“新增少弼外南星”,等等。值得注意的是,法国图本第三十一、三十二页两幅插图颠倒错位,后期版本对其进行了纠正。另外,法国图本第三十九页的“鬼宿中积尸气图”与“觜宿南小星图”所含星数与正文描述不符,因此,这两幅图在后来的版本中都被修正(图13)。

图13 《恒星历指》卷三星图比较(上为法国图本,下为上图本)

表2 《恒星历指》卷二不同版本古今赤道积宿度比较*表中“法本”即法国图本,“牛&武&东本”为牛津本、武大本和东北大本,“奎本”即奎章阁本,而“《西》本”为《西洋新法历书》本,表中用字体加粗者为被修改表值。

续表2

《恒星经纬图说》和《恒星经纬表》仅存法国图本和奎章阁本,其中《恒星经纬图说》两本之间差异较小,《恒星经纬表》则区别较大。虽然上节提到的“见界总星图”为法国图本《恒星经纬图说》独有,但奎章阁本却多出另外两幅图:“赤道北图”和“黄道南图”。因法国图本亦有“赤道南图”和“黄道北图”,故其很可能为残本。另外,法国图本不仅被拆分为文字部分、“见界总星图”以及其他星图三册,且包含大部分星图的那一册页码装订混乱。对比二本内容,星图之间未见差异,文字部分也仅发现一处不同。如图14,法国图本中的“侵入参宿四十分”在奎章阁本中被改作“侵入参宿二十四分”,其中“二十四”三个字仅占两字空间,明显由法国图本的“四十”修改而来,故奎章阁本应晚于法国图本。《恒星经纬表》的情况类似,亦为法国图本早于奎章阁本。与法国图本相比,奎章阁本中的许多星官名称和坐标发生了变化,而这些修改大部分被《西洋新法历书》所继承。例如,法国图本中的“郎将一”“郎将西二”和“郎位东”在奎章阁本中分别被改成了“常陈一”“常陈西二”和“郎将”,柳宿一的黄道经度由6°03′改为5°09′,等等。一个比较典型的例子是女宿的坐标变化,如图15,女宿四星中的三颗位置都发生了改变,而且星等也有变化。不仅如此,奎章阁本与《西洋新法历书》本也不完全相同,其中女宿二的数据明显改变;实际上,直到南怀仁在康熙年间重刊《新法历书》时,还对女宿四星的坐标进行过调整。值得注意的是,法国图本中的女宿一和女宿二其实后来被改名为“女宿南”和“女宿南二”增于玄枵宫星表最末,而这两个星名为法国图本所无。由此可见,汤若望等在最初编撰《恒星经纬表》时应将一颗位置更加接近黄道的六等小星认作女宿距星,直到后来发现不妥才将其替换为附近另外一颗四等星。

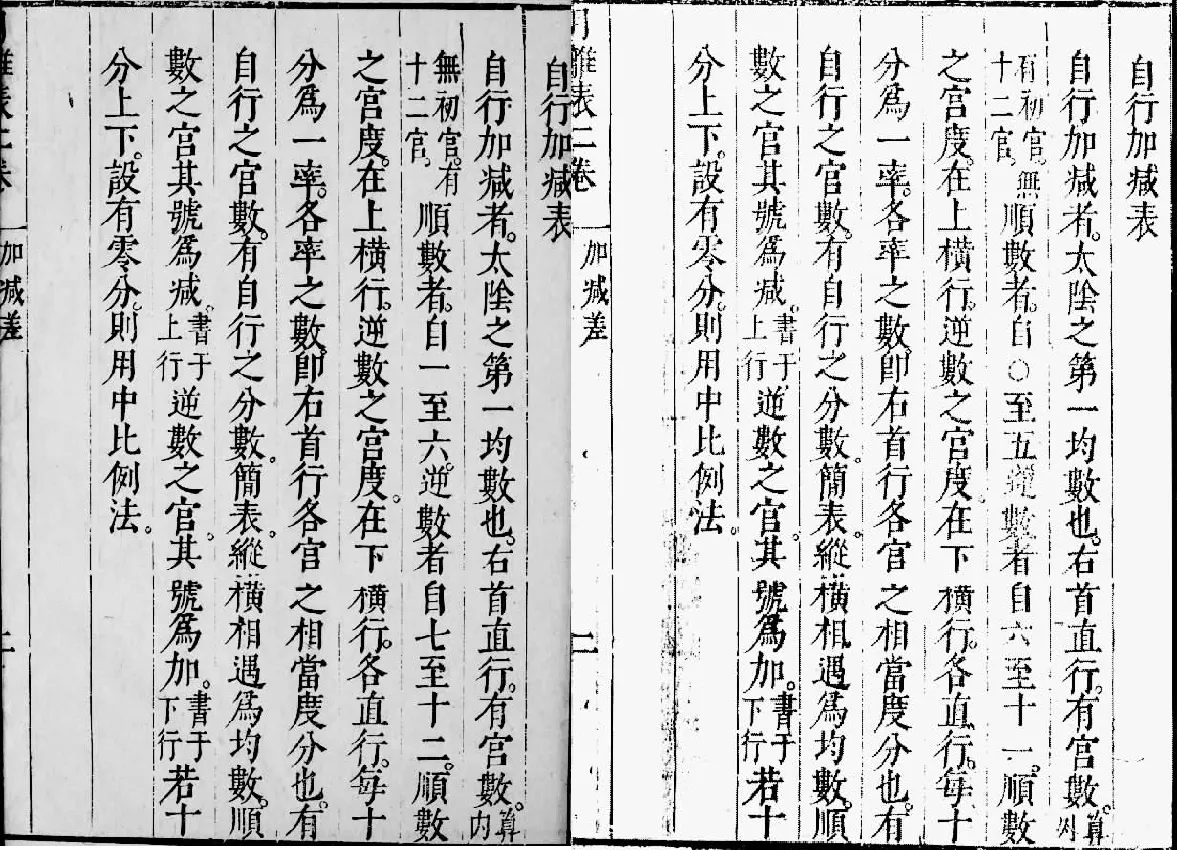

月离部分整体来说不同版本之间差别不大,《月离历指》现存六本,包括牛津本、国科图本、大连本、武大本、台北“中央研究院”历史语言研究所傅斯年图书馆藏本(下文简称“傅图本”)和奎章阁本。其中牛津本与国科图本同为较早版本,武大本和傅图本稍晚,而大连本和奎章阁本则最晚。总体而言,后来版本纠正了早期版本中的一些讹误,并对少数内容(主要是几处小注)进行了增补。例如,牛津本和国科图本《月离历指》卷二第十一页介绍月亮次轮半径时将甲乙半径误刊作“二百一十七分”,而其余四本此处被修正为“二千一百七十分”。再如图16.a所示,牛津本和国科图本卷一第八页介绍图上太阳位置时提到“日体在最高”,但此处明显有误,故后世读者在“高”字旁手写“庳”或“卑”对其进行纠正,而其余四本中“最高”已被改为“最底”。另外,大连本和奎章阁本卷一第二十四页小注中“所谓……下文”一段明显为后来增入(图16.b),而这段文字在其余四本中未曾出现。《月离表》现存牛津本、国科图本和奎章阁本,其中牛津本和国科图本较早,奎章阁本较晚。两者之间差异较少,最典型者为卷二自行加减表用法中的改动。如图17,牛津本和国科图本中第一处小注为“算内无初宫、有十二宫”,奎章阁本则改作“算外有初宫、无十二宫”。此外,牛津本和国科图本随后一句为“顺数者,自一至六;逆数者,自七至十二”,而奎章阁本则改为“顺数者,自〇至五;逆数者,自六至十一”。实际上,就表格数据而言,确实是有〇宫而无十二宫,故奎章阁本的修改是合理的。

图14 《恒星经纬图说》版本比较(左为法国图本,右为奎章阁本)

图15 《恒星经纬表》版本比较(左一为法国图本,左二为奎章阁本,右二为《西洋新法历书》本,右一为《新法历书》本)

图16 《月离历指》版本比较

图17 《月离表》版本比较(左为牛津本,右为奎章阁本)

相较于《崇祯历书》其他部分,《交食历指》不同版本之间的差异应最小。《交食历指》现存五本,包括牛津本、国科图本、北京大学图书馆藏本(下文简称“北大本”)*因笔者未亲见北大本,故本文不对该本进行详细讨论。感谢师弟朱浩浩帮忙查询北大本相关信息。和奎章阁本,另有东北大本残本卷二、三。笔者所见四本(北大本除外)而言,牛津本、国科图本和东北大本同为较早版本,而奎章阁本则较晚。不过,两者之间差别并不大,除目录装订位置不同外,仅卷二、三、五修正了少量讹误*实际上,明刊本《交食历指》即便是与《西洋新法历书》本比较,两者之间的区别也不大,尽管清刊本在奎章阁本的基础上又增加了少量修改。。例如,早期版本卷二第十九页第二行中的“以加于引数”在奎章阁本中被改为“以减于引数”,第二十六页第三行中的“可推甲乙丙角之均度”被改为“可推乙甲丙角之均度”。再如图18,卷三第四页介绍月食“见食随地异时”列出了各地与北京之间的见食时间差,其中山东济南府的数据在早期版本中皆误刊为“约减五分”,而奎章阁本将其修正为“约加五分”*由于济南位于北京东边,故改为加应正确,但五分并不准确,实际上应只有约两分多一点。。

图18 《交食历指》版本比较(左一为牛津本,左二为东北大本,右二为国科图本,右一为奎章阁本)

图19 《五纬历指》版本比较(左为故宫本,中为奎章阁本,右为《西洋新法历书》本)

与月离部分和《交食历指》的情况类似,《五纬历指》不同版本之间的差别也比较小。明刊《五纬历指》仅存故宫本和奎章阁本,其中故宫本为较早版本,而奎章阁本应较晚。除署名页外,两者最主要的区别有两点,首先是后期版本的卷一第二十页增加了一幅插图和一段文字。如图19,尽管奎章阁本该页破损,内容大部分已缺失,但还是可以明显看出此处所增图文与《西洋新法历书》本相同,而故宫本中此处则为空白。其次,故宫本卷三共二十七页,而奎章阁本之后又多出三页,即新增一节“木星新测二用表算式”。另外,两种版本各有缺页,故宫本缺卷三第十七页、卷四第二十九及三十二页*故宫本该卷虽然存第二十九页,但从内容看该页其实为第二十八页,而实际所缺内容应为第二十九页。,奎章阁本缺卷三第二十三页、卷四第三十六页;而奎章阁本所缺卷二首页“土、木二星历指叙目”和末页“测星图说”,以及故宫本缺卷三首页“木星历指目”,则不易判断究竟属于版本差异,还是缺页漏页,暂时只能存疑。

除上述卷册外,《崇祯历书》其余部分或目前仅见唯一存本,如《学历小辩》《古今交食考》《恒星出没表》《浑天仪说》《五纬表》和彩刊《赤道南北两总星图》,或不同存本之间未见差异,如《测量全义》《测天约说》《正球升度表》《交食表》《筹算》和《比例规解》,故本文认为这些卷册均只有一个版本。值得注意的是,法国图本《测量全义》卷五有两个封面和署名页,其中第二个署名页中缝虽然也是“测量全义五卷”,但该页刊印的标题和署名实际却属于《测量全义》卷四。不仅如此,该页与现存《测量全义》卷四标题署名页版式亦不同,且其中汤若望的名字还被误刊成了“汤如望”。该页显系错版,故后来被删去,由此亦可推断法国图本《测量全义》应早于奎章阁本。另外,梵蒂冈本《学历小辩》虽无其他明刊本可与之比较,但因该书极为罕见,目前尚无学者提及,故下文将对其简要介绍。明刊本《学历小辩》与清刊本之间存在两个重要差别:首先,清刊本中所有关于明朝皇帝的字眼都被挖改成了“〇”,如“皇上”二字以及“圣裁”“圣旨”中的“圣”字等,但在梵蒂冈本中这些字都保留了原样;其次,清刊本末尾一篇由钦天监在局学习官生所撰写的文章为梵蒂冈本所无。该文提到“来年甲戌岁适有三食”([37],页1797),意即接下来的崇祯七年(1634)会有三次日月食,故其应完成于崇祯六年;此外,文中还提到“日食距交限,《学历小辩》中用崇祯四年十月两食之数”([37],页1796)。可见,《学历小辩》的最初成书之年应不晚于崇祯六年,而其早期刊本应未收录钦天监官生撰写的那篇文章。

4 余论

本文通过分析《崇祯历书》各卷册不同存本的刊刻次序,未见某一藏本中的不同卷册相较于其他藏本在版本先后次序上存在互相矛盾的情况。以梵蒂冈本和牛津本为例,两者共同包含的卷册包括《治历缘起》《测天约说》《大测》《恒星历指》卷一和《黄赤道距度表》,除《测天约说》未见差别外,其余部分均为梵蒂冈本早于牛津本,未见其中梵蒂冈本某卷较早而牛津本另外某卷较早的情况。所以,笔者认为本文所论及的《崇祯历书》各藏本中,同一藏本的各卷册应基本刊印于同一时期。若此,则可根据不同藏本所重叠卷册的次序对《崇祯历书》几个重要存本的先后关系作一推测,主要包括梵蒂冈本、法国图本、牛津本、国科图本、故宫本和奎章阁本。首先,由《大测》《日躔历指》《恒星历指》等部分可以看出,梵蒂冈本应早于牛津本、国科图本和奎章阁本,法国图本亦应早于牛津本和奎章阁本,而从《恒星历指》的版本特征可推测梵蒂冈本和法国图本很可能刊刻于同一时期。其次,由月离、交食等部分可发现,国科图本与牛津本的内容非常接近,故两者很可能是同一时期的版本,且皆早于奎章阁本。此外,从《五纬历指》可看出故宫本应早于奎章阁本。因此,笔者认为这几个存本当中梵蒂冈本与法国图本应最早,牛津本与国科图本稍后,奎章阁本则最晚;而故宫本虽早于奎章阁本,但与其他存本之间的关系目前尚无法直接判断。

结合《治历缘起》的奏疏时间以及五次进呈书目,还可以对这几个重要存本的刊刻时间作进一步的推测。首先,梵蒂冈本《治历缘起》所收奏疏截止于崇祯五年四月初四,故该本不可能早于此时;另外,因梵蒂冈本《治历缘起》刊刻时间应早于五卷本,而后者最后一篇奏疏为徐光启去世当日所上,故五卷本的刊刻时间应不早于崇祯六年十月。因此,梵蒂冈本《治历缘起》刊印的时间很可能在崇祯五、六年之间。另外,如前所述,梵蒂冈本《学历小辩》的刊刻时间亦应在崇祯六年左右。其次,由五次进呈书目可知,梵蒂冈本与法国图本所含卷册都属于前两次进呈书稿。不仅如此,法国图本《日躔历指》和《日躔表》也都是在大幅删改之前刊刻的,可见第四、五次进呈书稿中的《日躔增》《日躔表》和《日躔考》等内容应尚未补入其中,故法国图本的刊刻时间很可能在崇祯四年(1631)八月与七年(1634)七月之间。综上所述,笔者推测梵蒂冈本和法国图本的刊刻时间大致在崇祯五、六年(1632,1633)左右*梵蒂冈本彩刊《赤道南北两总星图》独立于其他卷册,其刊刻时间可能稍晚,但亦应在崇祯六、七年间,与本文推测梵蒂冈本其他部分的刊刻时间相差不大。。

相较之下,牛津本和国科图本所含卷册则明显更多,涵盖了前四次进呈书目中的许多书稿。因此,这两个藏本的刊刻时间不可能早于崇祯七年七月。另外,牛津本《治历缘起》所收最后一篇奏疏约为崇祯七年四月底所上,故该本亦不可能早于此时。由于《治历缘起》十二卷本包含了大量崇祯七、八、九年间的奏疏(大致相当于卷六至十),而牛津本《治历缘起》卷六却仅收一篇奏疏,所以,笔者推测牛津本的刊刻时间似不会比崇祯七年晚很多,似不晚于崇祯八年。综上所述,笔者倾向于认为牛津本和国科图本的刊刻时间大约在崇祯七、八年间。

按五次进呈书目,五纬部分见于最后两次进呈书稿,且其中绝大部分是最后一次才进呈御览的,因此,故宫本和奎章阁本不可能早于崇祯七年十二月。不仅如此,《五纬历指》卷九还列举了许多关于五星凌犯的记录,且特别强调这些记录皆系“公同测验过者”([37],页483)。因其中最晚者为崇祯九年(1636)七月,故《五纬历指》的刊刻时间不可能早于此时,这便进一步将故宫本和奎章阁本的刊刻时间推后。另外,由于《历引》和《浑天仪说》约完成于崇祯九年八、九月间,其正式付梓时间只能更晚,故奎章阁本的实际刊刻时间很可能在崇祯十年之后。

值得注意的是,崇祯九年之后朝鲜已沦为满清藩属国,被迫断绝与明朝的来往并改奉清朝正朔,因此,在清军入关之前《崇祯历书》似无可能传入朝鲜。然而,入清后不到两年《崇祯历书》即被删改为《西洋新法历书》,那么,奎章阁本究竟是什么时候以何种方式被带回朝鲜的呢?笔者认为,奎章阁本可能是由朝鲜世子李溰(?—1645)带回去的。首先,由《恒星历指》卷二表格数据分析可知,奎章阁本与《西洋新法历书》关系紧密,其中被修订的数据明显存在连续性,故二者刊刻时间应不会相差太多。其次,崇祯九年李溰质于沈阳,顺治元年九月因清廷移都来到北京,随即与汤若望开始交往,并向他讨教天文学。至该年末李溰启程回国时,汤若望赠以天文书籍和仪器([39],页435—436)。李溰所获赠书中或许就有《崇祯历书》,因其在京时期汤若望正忙于争夺钦天监掌控权[40],《崇祯历书》书版此时或尚未开始修订,亦或汤若望赠者为崇祯末年刊本。最后,朝鲜官方意识到清朝使用新历是在顺治二年李溰归国“病亡”后,自此才开始派遣使臣前往中国学习新法并购买天文书籍,但此时《西洋新法历书》已颁行天下,《崇祯历书》应更难觅踪迹,且朝鲜使臣似乎也没有必要大费周折绕过《西洋新法历书》去专门搜集《崇祯历书》。不仅如此,实际上朝鲜使臣曾多次求访却几无所获,数年后通过“重赂学于钦天监”方才获得部分新法著作([39],页440)。在这种情况下,很难想象朝鲜可以在顺治二年之后获得一套像奎章阁本这样内容完整的《崇祯历书》。综上所述,笔者倾向于认为奎章阁本很可能刊刻于崇祯末年或顺治元年,随后由汤若望赠与李溰,并于顺治二年初被带回朝鲜。

从现存刊本的差异明显可以看出崇祯改历期间《崇祯历书》在不断修改着,无论版式、署名还是文字、图表都发生了显著的变化,尤其是其中的天文部分。之所以会出现这种情况,与改历工作本身的巨大难度不无关系。为了彰显西法的优越性,徐光启等在改历初期设定了宏大的目标,但真正付诸实践却非易事。很显然,改历启动之时传教士尚未做好准备,他们当时还无法拿出一套像他们所宣称的那样精确的天文理论。历局最初的计划可能也只是将现成的欧洲天文学理论翻译成册,但很快发现事情并没有这么简单,而邓玉函(Johann Schreck,1576—1630)的过早离世无疑令局势雪上加霜。虽然当时欧洲的天文学著作内容已比较完备,但要将这些理论在中国直接使用却并不容易。例如,历局首先需要通过观测来确定东西方经度差,即确定北京的地理坐标。再如,由于东西方恒星系统差异巨大,将欧洲星表改编成中国传统的三垣二十八宿就不可避免需要逐颗认星,在此过程中传教士显然犯过不少错误,恒星星图和星表中的修订可以证明这一点。此外,汤若望在《交食历指》中还曾明确指出,如果按照第谷所给出的日月视半径来计算崇祯二年五月朔和四年十月朔日食,则所得食分会出现严重错误,故而传教士不得不重新测定数值([37],页264)。或许正是因此,改历早期完成的日躔和恒星部分修改内容最多,而后来编撰的月离、交食和五纬则修改相对少一些。

另外,历局编撰工作比较仓促也是导致内容反复修订的重要因素。事实上,后来的很多修订都是对之前计算错误的纠正,这一方面是由于改历初期历局官生尚未完全掌握新法,计算还不够熟练;另一方面也与传教士不断调整理论、修订算表有关,如崇祯七年三月日食计算食分出现重大失误就是由于误用旧表所致([5],页307—309)。不仅如此,《崇祯历书》实际上并没有完全遵照改历初期徐光启提出的规划来编撰,与徐氏所言“基本五目”相比,现存《崇祯历书》刊本竟缺其中两种(“法算部”和“会通部”)。此外,《崇祯历书》中还存在许多相互矛盾的内容,部分重要的天文理论与历表算法也缺少必要的清晰解释,这些都反映出《崇祯历书》并没有实现改历初期历局所提出的预期目标。尽管改历期间历局的修历工作经常被各种事务干扰,例如战事的影响、徐光启阁务繁忙、东局的缠斗等,但历局改历工作中存在混乱以及《崇祯历书》内容上前后缺乏统一也是不争的事实。

崇祯改历是中西科技交流史上的重要事件,而《崇祯历书》的编撰对中国天文学后来的发展产生了深远的影响。然而,《崇祯历书》的编撰过程是非常复杂的,其间经历了多次不同程度的修订,这可能也是导致书中出现各种相互矛盾内容的最主要原因。即使是入清后重新修订刊刻的《西洋新法历书》,依然存在很多前后矛盾的内容,尤其是日躔和月离部分历指与历表不合的严重问题[4,41]。正是在这样的背景下,才出现了清初天文学家学习、吸收和改进欧洲天文学的局面,而他们的目标之一便是破解《崇祯历书》中那些前后矛盾、晦涩难解的“谜题”[42]。假如崇祯改历初期历局就能够周密筹谋,合理地规划改历工作,并竭尽全力统一《崇祯历书》全书体例、消除前后矛盾,将新法的原理和历表的算法解释清楚,使之成为完美无瑕的改历成果,那么,清初天文学的发展可能会是另一番景象。所以,厘清《崇祯历书》的编撰过程对理解明末清初天文学史具有重要意义,笔者期待本文可以为学界进一步的研究提供些许线索。

致谢笔者在搜集《崇祯历书》现存刊本的过程中得到了国内外诸多学者的帮助,包括韩国国立首尔大学金永植(Kim Yung Sik)教授、林宗台(Lim Jong Tae)教授、英国牛津大学博德利图书馆大卫·赫利威尔(David Helliwell)主管、北京外国语大学张西平教授、中国科学院自然科学史研究所韩琦研究员、李亮副研究员、郑诚副研究员、武汉大学朱浩浩博士后研究员、北京故宫博物院黄斐女士等,在此一并表示感谢!另外,一些海外藏本的查阅得益于访学国外的机会,在此特向资助笔者海外访学的德国洪堡基金(Alexander von Humboldt Foundation)、韩国国立首尔大学“滕普顿东亚科学与宗教”项目(The Templeton “Science and Religion in East Asia” Project)、英国剑桥李约瑟研究所(Needham Research Institute)梅隆基金(Andrew W. Mellon Foundation)、李氏基金(Li Foundation)等表示衷心感谢!

1 Hashimoto Keizo.HsüKuang-ch’iandAstronomicalReform:TheProcessoftheChineseAcceptanceofWesternAstronomy1629—1635[M]. Osaka: Kansai University Press, 1988.

2 江晓原. 明清之际西方天文学在中国的传播及其影响[D]. 北京: 中国科学院自然科学史研究所, 1988.

3 丁福保, 周云青编. 四部总录天文编[M]. 北京: 文物出版社, 1984.

4 褚龙飞, 石云里. 《崇祯历书》系列历法中的太阳运动理论[J]. 自然科学史研究, 2012,31(4): 410—427.

5 李亮, 吕凌峰, 石云里. “被遗漏”的交食——传教士对崇祯改历时期交食记录的选择性删除[J]. 中国科技史杂志, 2014,35(3): 303—315.

6 潘鼐. 《崇祯历书》的成书前后[A]. 中国天文学史文集(第6集)[C]. 北京: 科学出版社, 1994. 1—29.

7 祝平一. 《崇祯历书》考[J]. 明代研究, 2008,(11): 133—161.

8 祝平一. 首尔大学奎章阁藏《崇祯历书》及其相关史料研究[J]. 奎章阁, 2009,(34): 250—262.

9 褚龙飞, 石云里. 再论崇祯改历期间西法交食预报的时制与精度[J]. 中国科技史杂志, 2014,35(2): 121—137.

10 褚龙飞. 崇祯改历期间西法交食预报所用时制及相关问题再探——兼与马伟华博士商榷[J]. 中国科技史杂志, 2016,37(4): 413—425.

11 褚龙飞. 明版《治历缘起》新探[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2017,25(3): 63—74.

12 潘鼐. 中国恒星观测史[M]. 上海: 学林出版社, 2009.

13 徐光启等. 西洋新法历书[M]. 故宫博物院. 故宫珍本丛刊(第383—387册)[Z]. 海南: 海南出版社, 2000.

14 徐光启等. 崇祯历书[M]. 梵蒂冈宗座图书馆藏明刊本, 馆藏号: Barb. or. 144, Racc. I. III. 338, Barb. or. 149.

15 徐光启等. 崇祯历书[B]. 法国国家图书馆藏明刊本, 馆藏号: Chinois 4873, Chinois 4874, Chinois 4914、4939、4969, Chinois 4955, Chinois 4957, Chinois 4959, Chinois 4966.

16 徐光启等. 崇祯历书[B]. 牛津大学博德利图书馆藏明刊本, 馆藏号: Sinica 897.

17 徐光启等. 崇祯历书[B]. 韩国国立首尔大学奎章阁档案馆藏明刊本, 馆藏号: 奎中 3418-v.1- 32.

18 徐光启等. 崇祯历书[B]. 日本东北大学附属图书馆藏明刊本, 馆藏号: 平山文庫 MA/212.

19 徐光启等. 治历缘起[B]. 美国哥伦比亚大学东亚图书馆藏明刊本, 馆藏号: RAREBOOK 7183 2993.

20 罗雅谷. 测量全义·卷九[B]. 奥地利国家图书馆藏明刊本, 馆藏号: Sin 79-C.

21 罗雅谷. 测量全义·卷四[B]. 比利时皇家图书馆藏明刊本, 馆藏号: MS III, 84.

22 徐光启, 李康先等. 奏疏[B]. 中国国家图书馆藏明刊本, 馆藏号: 11743.

23 徐光启等. 崇祯历书[B]. 中国科学院国家科学图书馆藏明刊本, 馆藏号: 子 522- 036.

24 徐光启等. 崇祯历书[B]. 北京故宫博物院图书馆藏明刊本, 馆藏号: 书00002028, 书00002029.

25 徐光启等. 崇祯历书[B]. 故宫博物院. 故宫珍本丛刊(第382册)[Z]. 海南: 海南出版社, 2000.

26 徐光启等. 崇祯历书[B]. 武汉大学图书馆藏明刊本, 馆藏号: C/0029.

27 汤若望. 交食历指[B]. 北京大学图书馆藏明刊本, 馆藏号: SB/522/3640.

28 徐光启等. 崇祯历书[B]. 大连图书馆藏明刊本, 馆藏号: 6275- 13.

29 罗雅谷. 日躔历指[B]. 浙江图书馆藏明刊本, 馆藏号: 善2652.

30 汤若望. 恒星历指·卷三[B]. 西洋新法历书. 上海图书馆藏明末清初刊本, 馆藏号: 线善752170- 231.

31 罗雅谷. 月离历指[B]. 台北“中央研究院”历史语言研究所傅斯年图书馆藏明刊本, 馆藏号: 521 909.

32 罗雅谷. 月离历指[B]. 子海珍本编·台湾卷: 中央研究院历史语言研究所珍藏子部善本(卷31)[Z]. 台北: 台湾商务印书馆, 2013. 1—86.

33 李天经, 罗雅谷撰, 李亮校注. 历引三种[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2016. 2—8.

34 Henry Bernard. Ferdinand Verbiest, Continuateur de l’Oeuvre Scientifique d’Adam Schall. Quelques complémentsl’édition récente de sa correspondence[J].MonumentaSerica, 1940,5: 103—140.

35 Chu Pingyi. Archiving Knowledge: A Life History of theCalendricalTreatisesoftheChongzhenReign(Chongzhenlishu)[J].Extrême-Orient,Extrême-Occident, 2007,(1): 159—184.

36 王重民. 《治历缘起》十二卷明刻明印本[A]. 徐光启撰, 王重民辑校. 徐光启集[M]. 北京: 中华书局, 1963. 586—592.

37 徐光启编纂, 潘鼐汇编. 崇祯历书(附《西洋新法历书》增刊十种)[Z]. 上海: 上海古籍出版社, 2009.

38 邓玉函著, 董杰、秦涛校释. 《大测》校释(附《割圆八线表》)[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2014.

39 石云里. 天文与外交: 官方背景下的中朝天文学交往[A]. 江晓原总主编. 中国科学技术通史(第3卷)[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2015. 414—455.

40 黄一农. 汤若望与清初西历之正统化[A]. 吴嘉丽, 叶鸿洒. 新编中国科技史(下册)[C]. 台北: 银禾文化事业公司, 1990. 465—490.

41 褚龙飞, 石云里. 第谷月亮理论在中国的传播[J]. 中国科技史杂志, 2013,34(3): 330—346.

42 Chu Longfei. From the Jesuits’ treatises to the imperial compendium: The appropriation of the Tychonic system in seventeenth and eighteenth-century China[J].Revued’histoiredessciences, 2017,70(1): 15—46.