江山偕老 宗风有常—百年文化样本孙天牧

2018-05-14何延喆

□ 何延喆

对于孙天牧,我更想将他作为一个美术史研究的百年文化样本来看待。一个系出名门、师从大师,并已取得相当艺术成就的百岁老人,分析和探讨其艺术水平和成就,并具体地展示现象背后的社会学场景及文化学意义,无疑是十分必要的。作为文化样本必须符合一些标准。从最宽泛和简略的角度起码应具备三点:1.样本的普遍性、典型性、特殊性。2.样本能基本涵盖研究范畴。3.样本具有相对丰富的背景资源。无论从哪一点入手分析,孙先生的人生和艺术经历无疑都符合这样的基本要求。

对样本进行研究,不单单是要证明他有多么的优秀,更重要的在于要通过这个研究过程,找到存在于样本中富于价值的经验与规律,并为后来者提供有益的指导。以孙天牧的艺术经历为样本,我们可以探讨一下如学院教育与课徒授业的关系、临摹的价值与意义、艺术个性的形成等几个重要问题。

我们从孙天牧1930年开始就读北平华北大学艺术系专攻国画开始谈起。他受业于于非闇、赵梦朱、李苦禅等教授,1933年毕业后回胶东原籍。从1930到1933年近四年的时间,孙先生接受了系统的学院艺术教育,理论上说可以逐步走上自己的艺术创作道路了。但事实并非这么简单,学院教育并未真正完整他的艺术基础,最重要的是没有为其确立一个发展方向。在分析了自身的能力和兴趣爱好后,他找到了继续求学的途径。1938年,到天津拜师陈少梅先生,这才逐步解决了艺术风格和艺术道路奠基的问题。

陈少梅是20世纪中国画坛少有的天才型画家,他的北宗山水画技法及其高标的画格,在当时应该算领袖群伦。由于在天津办展时,陈少梅的作品受到天津地区学生及画友的热烈欢迎,湖社画会便派他到天津授业。对于中国传统绘画来说,当时是一个多事之秋。陈独秀已经呼吁过要“革王画的命”,一些有影响力的海归之士打起“西学为用”的旗帜,传统艺术的走向极不明朗。各种因缘际会之下,湖社画会成了保护和传播中国传统绘画的中坚力量,而陈少梅又是中坚里的中坚。陈少梅虽为“广大教主”金城最小的弟子,却是其中成就最高的,被老师看成是振衰起弊、光耀门庭的希望。得拜在陈少梅门下十年之久,孙先生无疑是极其幸运的。孙先生在后来的谈话录中也这样说道:“我的老师陈少梅以过人的胆识不趋时流,以不计功名利禄的胸怀在历史长河里洞悉并捕捉到艺术的真谛,并为此终生不悔。这是我十年师少梅师,一生专骛北派山水之缘所在。吾以吾师为荣。”作为学生的孙天牧在如此年轻的时候就能够保持清醒的艺术头脑,不为世风与俗流所移动,同样难能可贵。

1930年的孙天牧

20世纪60年代,孙天牧在林区采风

20世纪60年代,孙天牧在吉林艺术学院

20世纪60年代,孙天牧在吉林艺术学院与部分青年教师

孙天牧与学生李起(左二)、宇文洲(右二)、何延喆(右三)

其实,当时的孙天牧在艺术道路上面临着很多选择。首先,从艺术思潮的宏观角度看,就有选择“师人”或“师我”这样的问题。所谓“师人”,便是走出去,向西方艺术学习,走西化或中西结合的道路;“师我”则是以发掘中国传统绘画精髓为核心,将中国传统绘画时代化。如果选择二者中的达人,“师人”当为徐悲鸿,“师我”当推齐白石。陈少梅则是“师我”的另一位成功典型。究竟是以何为师好,这种争论在艺术圈里进行快百年了,依然没有个结果。其次,在艺术流派与技巧上,还面临一个或“南”或“北”的问题。自晚明以来,被董其昌“梳理”后的画坛贬北崇南之风盛行,画人纷纷响应,甚而形成一边倒的倾向。孙先生评其师“不趋时流”,有一部分即针对此种现象。再次,师从陈少梅,学到什么份上,是不是要变法,怎么变法,如何确立自己的风格,又是迟早要面临的严峻问题。

作为尚处学生阶段的孙天牧来说,这些选择其实并不好做,艺术圈和社会上说法很多,稍一迟疑就会游移不定。好在如前文所说,孙先生在青年时代就已经拥有了极高的绘画天分,加之有陈少梅这样一位好老师,这个选择很快便做出了,事实也证明了它的正确性。

通过这十年的受业过程,孙天牧确立以师法传统经典为宏观方向,以北宗山水画为技法基础的艺术创作道路,并通过以后不断的艺术实践和艰苦磨炼,逐渐形成自己的艺术风格与特色。考察孙先生青年时期的艺术经历,我想到了一个话题:纯学院规范化教育,对于中国画的学习、特别于传统中国画学习是否正确,或者说是否完善?从他这个文化样本来看,答案明显是否定的。我们不难发现,上述孙先生所遇到的问题,基本都是在师从陈少梅之后才逐渐解决的。以往被认为已经落伍和呆板的传统课徒授业方式,在此却解决了关键问题,这些问题都是学院教育所解决不了的问题。

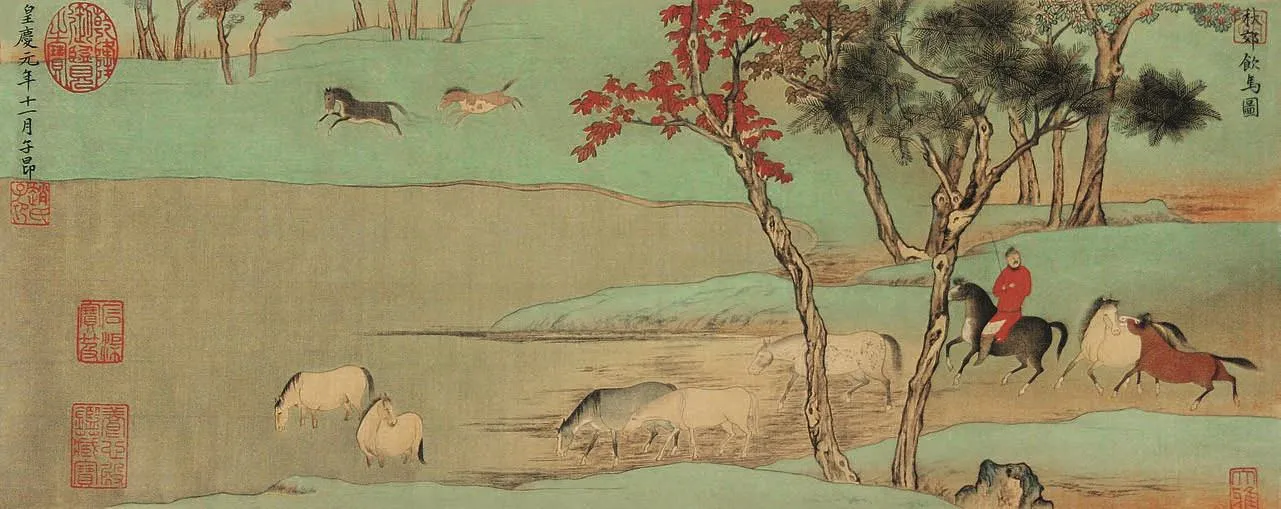

孙天牧 摹赵孟頫《秋郊饮马图》 绢本设色 20世纪50年代

影响孙天牧艺术创作进程的还有另一种经历,那就是他对传统经典作品的大量临摹。由于师从大师,加之自身勤奋刻苦,特别是由于家庭原因,可以接触到当时的一些权贵藏家,获得直接面对原作、临摹许多历朝经典作品的机会。至解放后,他已经打下了坚实的传统技法基础。白石老人在看过其画作后邀他到家里会面,对其父墨佛先生说“天牧学宋贤,必成大器”。亲自手书“着此人入中国画研究会,并参加本次展览”。笺中所说“本次展览”,就是新中国首届全国美展。这是孙先生一个重要的人生机遇,从而也引出了他一段更系统、更丰富的临摹经历。其后他辗转于沈阳博物馆、荣宝斋、故宫博物院,临摹、复制大量历代山水佳作。丰富的临摹经历进一步磨练和提升了他的技法,同时也使孙先生对北宗山水画的画法理论有了更为深入的思考。

很多人诟病传统中国画,其中很重要的一个理由就是临摹这个问题。这里我只说一个问题—语言。绘画就是画家的语言。而传统的中国画有它自己特殊的语汇、语法以及行文方式。这些东西只有通过充分地临摹经典才有可能掌握,除非你是天赋异禀、无师自通,不然别无他法。试想如果不掌握这些基本的语言元素,如何表达清楚自己的思想与意识呢?艺术创作更从何谈起?孙先生曾经提到过这样一个例子:他一直困惑于赵子昂《秋郊饮马图》中马的颜色,不知为何在各种光线条件下观看都非常理想。其所展现的棕色纯正饱满,而又含蓄沉稳不跳脱,究竟玄机在哪儿?直到在故宫参与修复临摹工作时才明白其中奥妙。原来秘密在画幅的背面,画家在作画时将画翻过来,用朱砂于马的位置上进行揉擦,才产生了这样独特的效果。由此可见,即便是这么简单的一件事,不通过自己深入地了解,也无法窥其诀要,更何况那些深奥难解的精微大义。

孙天牧 临李成《寒鸦图》 绢本设色 20世纪50年代

临摹无错,错在“孤临”。也就是将临摹这个问题孤立起来,并把它的功能扩大化,从而放弃从自然、从社会、从时代中汲取养料,那样必将被故纸堆所埋没。孙先生决非一般平庸浅学之士,在临摹的同时他并未放弃更加深刻的艺术思考,亦没有被传统技法和理念完全束缚。他对传统技法和理念只取己所需,而不把一切传统都视为不可更改的信条。

孙天牧笃信“笔墨当随时代”,这和他的老师陈少梅一样。他们都希望用画笔描述属于这个时代的物象与精神,描绘自己身边曾经真实存在过的东西。可惜的是,陈少梅刚刚深入这种尝试就飘然仙去了,但依然有《颐和园谐趣图》《江南春》《小孤山》那样富有新气息的作品流传下来,并成为画史上的经典之作。孙天牧也秉承其师后期的创作思路,最为难能的是他看到了陈少梅在用传统技法描绘现实生活中所遇到的困难和问题。在借鉴老师经验的基础上,他把主要精力放到北宗山水与现实物象接轨的重点上,且身体力行地进行了半个多世纪的艰苦实践。

观孙天牧的作品我们不难发现,与既往的北宗山水不同,他在设色上更为浓重大胆—这点与陈少梅也是颇有不同的。由于常年生活在东北,在他的作品中很容易找到中国北方山川与植被的特点。汪青、长白、老岭、千山,是他在东北从事教学和创作时的生活基地。他掌握的大小斧劈皴,是颇具现实感和生活感的传统图式,很适合反映东北山川坚凝严峤的肌理和块面特征,并将他在早期院校学习中掌握的西画写实观念融入其中,尤其反映在树木冷暖色彩及单元叶组的构成关系上。孙先生善用覆盖力较强的颜色以厚涂、厚点的方法制造强烈而明快的视觉效果,凸显北域风光的浑厚质朴与雄健苍凉。这与传统北宗山水画清净、儒雅的色调大相径庭,可谓一种发展与创新。他对于色彩的处理更趋向与日常观察结合,力图突破以往北宗某些架空时间的创作理念。用孙先生自己的话来说,这样的作品更具备亲和力,也符合时代需求。

前文说了很多孙先生学陈少梅的内容,如果他只是从头到脚地一味模仿恩师,不会有太大成就。作为弟子,他在艺术个性的探寻上做了很多努力,成就也颇丰。陈少梅无论在皴法、用线,还是点染上都蕴含着一种凌厉之气,这也是他作品中极为迷人的地方。陈少梅的作品无论手段与格调都足以令人折服。究其原因,天赋、个性、家学、师承、经历不一而足。而在孙天牧的作品中,我们发现这种凌厉之气是以一种相对隐性的特质出现的。取而代之的是一种比较中正醇和的气息,乍看不似老师的作品那么夺人,却另有一种值得玩味的深层内涵。如以兵刃作比,陈少梅用的是剑—潇洒飘逸;而孙天牧虽然尽学老师剑招,但使的却是刀—醇厚稳重。它表明了孙天牧在青年时期便已十分清醒地认识到,一定要找到适合自己的艺术个性。孙天牧在年轻时代也曾经有过与老师风格酷似的阶段,随着阅历的加深,他逐渐体悟到古今画家所共同遇到的人生课题,随老师只能学技法与态度,决不可将所有的东西全盘照搬。

孙天牧 临宋《雪江卖鱼图》 24×24cm绢本设色 1956年

孙先生这个样本还有个重要的意义,那就是批驳了董其昌的“至如刻画细谨,为造物役者,乃能损寿,盖无生机也”。百岁人瑞会有悖天道么?想来不可能吧。董氏还武断地认为,诸如走北宗画路的人,“其术近苦”,“非以画为寄、以画为乐者也”。殊不知,对既有风格类型的选择,是个人理想图式的认可与张扬。在法度上取性情相近者食而化之,在技艺上追求适应个人心境感情的形式,这本身就体现着传统画学“取法乎上”的原则及“任性所之”的精神。孙天牧在接受访谈的自述中曾谈到“专骛北派山水之缘由”,是体验到北宗山水作画时的身心状态,“是一种化外的享受”,如进入到高度自由的性灵空间,任真情坦露无遗。孙先生坦言道:“作画的过程是一种能量释放的过程。释放什么呢?就是学养,就是衡量对事物以自己的方式去图解的能力。”同时要求这种能力要达到“能人之所不能”之境地。更可贵的是,先生并没有把这种理想的艺术境地自我化、神秘化,不断地告诫自己和后学者,严格把握那理想境地的核心—“是人的思想能够想象到的那种极致的美”。真实的情感可以在那片世界中释放,奇异的梦境可以在那种世界中浮现。那是一种哀感和幸福感融合在一起的感觉,是凝定的沉思和奔放的激情相与表里的境界,决不是简单的乐与苦、损与益,或“为寄”“为乐”所能解释和涵盖。

孙天牧开朗淡泊的个性是其长寿的秘诀,也是北宗山水的最高精义。2007年温家宝总理在中秋节前夕和中央文史馆馆员座谈时说道,参事和馆员们特别是耄耋之年的老人们要保重身体,能在晚年看到国家的发展和人民生活的改善。“已经看到了。”当时97岁高龄的孙天牧应声回答。孙先生幽默的一句话引起了当时现场一片会意的笑声。

中国近现代艺术史精彩纷呈,一幕幕大戏轮番上演。有辉煌、有落寞,存兴衰、含抑扬,隆隆澎湃之音与锵锵争鸣之声并起。而在北方,我们的身边,就有这样一个大时代的百年文化样本—孙天牧先生。