阮咸考

2018-05-13杜亚雄

摘 要: “琵琶”一词在历史上词义发生过演变,探索古代被称为“琵琶”的“阮咸”的历史,必先探讨词义演变的情况。东汉学者刘熙在《释名》中讲的那种“本出胡中,马上所鼓”的“批把”,既是“阮咸”的前身,而与今天的琵琶无关。通过考证了阮咸发展的历史,可指出了它和文人雅士的关系。

关键词: 琵琶;阮咸;文人音乐

中图分类号: J632 文献标识码: A

文章编号: 1004 - 2172(2018)02 - 0015 - 07

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2018.02.002

汉语、汉文发展的历史上,许多有关乐器名称的词之词义发生过演变。演变又分“改变所指”“词义扩大”和“词义缩小”三种不同的情况。

“改变所指”可以“箫”为例。古代文献中的“箫”指的是“排箫”,唐代以降,则指现在的“箫”。因在“箫”管上打洞,与不开孔的排箫相异,故名“洞箫”。从乐器分类学上看,“排箫”和“箫”是两种不同的乐器,今之“箫”非古之“箫”。“琴”的词义有所扩大,它在古代专指“七弦琴”,而近现代却变成了对几乎所有弦乐器的泛指,如“胡琴” “秦琴” “小提琴” “鋼琴”等。这样一来,古代的“琴”须在前面加“古”字,词义才明确。“词义缩小”,从泛指变成了专指的情况也不少。古代汉人把居住在北方和西北方的少数民族统称为“胡”,对他们所用的乐器也都冠以“胡”字。唐代诗人岑参有“中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛”之句,这里的“胡琴”是北方、西北方少数民族所用乐器的统称,并不是今天的“胡琴”。今之“胡琴”是民族弓弦乐器的总称,包括“二胡” “板胡” “京胡” “高胡”等。

正因为词义在历史上发生过演变,所以研究某种或某类乐器的历史,必须首先搞清楚这一词汇在具体文献中的所指及词义演变的情况,否则无法研究。在考察民族弓弦乐器的历史时,有人曾把唐诗中出现的“胡琴”和宋代以后出现的弓弦乐器混为一谈,企图证明唐代就有今天所用的“马尾胡琴”,便闹了笑话。在对弹拨乐器的历史进行研究时,也有人不首先对某些文献中“批把”和“琵琶”一词的具体所指和历史演变进行考察,便大谈其历史,造成了混乱。这两种情况,都是因为首先不对具体所指和词义演变进行考察所致。因此,在研究今天被称为“阮咸”这件乐器的历史之前,首先要认真研究有关“阮咸”这种乐器的名称。

“阮咸”又叫“阮”,是我国唯一用人名命名的民族乐器。阮咸字仲容,河南省陈留尉氏(今河南省开封附近)人,是东汉建安七子之一阮元瑜的孙子,其父亲阮熙,曾任武都太守。他和叔父阮籍都是“竹林七贤”,也都是音乐家,阮籍有琴曲《酒狂》传世,据说阮咸也会作曲,作有《三峡流泉》一曲,还写过有关音乐的文章。{1} 但使他名留音乐史的还是“阮”这件乐器。然而,“阮”并非阮咸发明,用其名命名,其中又有一段故事。

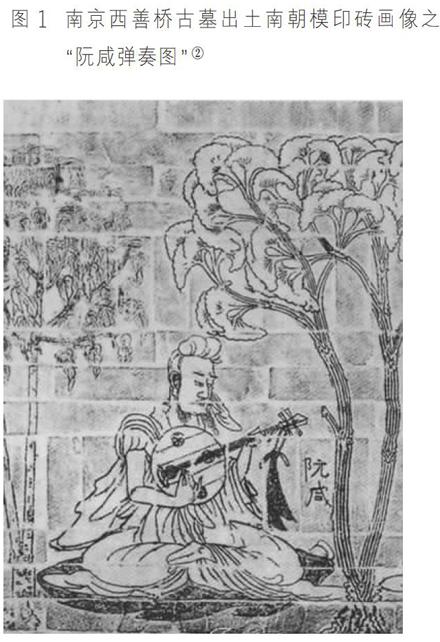

图1 南京西善桥古墓出土南朝模印砖画像之“阮咸弹奏图” {2}

唐武则天在位时,蜀人蒯朗在古墓中发现一件铜器,身正圆,似琵琶,当时的太常少卿、音乐家元行冲参照魏晋“竹林七贤”的画像进行考证说:“此阮咸所作器也”,命人仿制,“易以木,弦之,其声亮雅,乐家遂谓之阮咸。{3} ”简称“阮”。

从《新唐书》的记载中,我们确切地知道,这种乐器是武则天时期才开始称“阮”的。南京西善桥古墓出土南朝模印砖画像之“阮咸弹奏图”中所画的乐器, 与今日之“阮”已经非常相似,可以印证《新唐书》中的记载,也可以确认为今天“阮”的前身。然而,在南北朝时这件乐器不称“阮”,而称为“琵琶”。

据杨荫浏先生考证,从秦汉直到隋唐,当时抱弹的弦鸣乐器,无论是共鸣箱的形状是圆形的还是梨形的、琴柄是长是短、弦数是多是少、为皮面或木面,都叫“批把”,后来又叫“琵琶”。那时文献中的“琵琶”是一类乐器的总称,而不是某种乐器具体的名称, {4} 所指的分别是今日阮、琵琶、三弦、月琴、秦琴等多种乐器的雏形和前身,而不是某一种具体的乐器。这就要求我们在做研究工作时,首先要给每一种乐器下一个明确的定义。

对现有的抱弹弦鸣民族乐器进行分类,应当有五个标准,首先是乐器共鸣箱的形状,二是共鸣箱蒙面的性质,三是琴柄的长短,四是有无品、相,最后是弦数多少。其中区别长柄和短柄的标准则是柄的长度是否超过共鸣箱直径的二分之一,超过者为长柄,不超过者为短柄。按照这些标准对乐器进行分类,五种乐器都有所不同,如下表所示。

表1

从表1中可见,阮是圆形共鸣箱、木面、长柄、有品、四弦的乐器;根据目前阮的类别和正名,我们可以对历史上的文献进行分析,同时对阮的来源及发展做一些推测。

东汉有关“批把”的记载有二:一是刘熙《释名·释乐器》二十二载:“批把,本出胡中,马上所鼓也,推手前曰批,引手却曰把,像其鼓时,因以为名”。二是应劭在《风俗通义》卷下《声音第六》中说“批把,谨按此近世乐家所作,不知谁也。以手批把,因以为名,长三尺六寸,法天地人与五行,四弦象四时也。{1} ”以笔者之浅见,这两条记载显然记录的不是一种乐器。刘熙所说的是一种“本出胡中”“马上所鼓”的乐器,而应劭所讲的则是“法天地人五行”“四时”“近世乐家所作”的乐器。“本出胡中,马上所鼓也”的那个乐器应当是从少数民族地区传来的,而《风俗通义》中所说的那个乐器则应当是汉族人创造的 “华夏旧器”。

据杨荫浏先生研究:“曲项琵琶,曲项,音箱作梨形,有四弦;约在公元350年前后,通过印度,传入中国的北方。{2} ”另据李华金考证,“迄今所发现的最早的曲项、梨形音箱琵琶的考古图像是甘肃酒泉嘉峪关魏晋墓壁画中的弹‘胡琵琶乐师。{3} ”吴钊和刘东升也在他们的《中国古代音乐史略》中说:“唐代所谓的‘琵琶,是专指三国魏晋以后由西域传入的‘胡琵琶。分曲项、梨形音箱琵琶和五弦琵琶。{4} ”既然如此,汉代的这两条记载所说的都不是今天琵琶的前身。

就像汉代尚没有梨形共鸣箱的琵琶一样,也没有任何一条史料或图像可以证明汉代有月琴和秦琴,这样一来,两条汉代史料所记载的只可能是“三弦”和“阮”两种不同乐器的前身。那么,这两条史料中哪一条记录的可能是“三弦”的前身,而哪一条记录的是“阮”的前身呢?

晋代傅玄写过一篇《琵琶赋·序》,其中说道:“闻之故老云,汉乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,使工知音者,裁琴、筝、箜篌之属,作马上之乐。观其器,中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳序也;柱有十二,配律吕也;四弦,法四时也。以方语目之,故云琵琶,取易传乎外国也。杜挚以为兴秦之末,盖苦长城之役,百姓弦鼗而鼓之。二者各有所据,以意断之,乌孙近焉。{5} ”在这篇序中,傅玄第一次清楚地描写了汉代琵琶“盘圆柄直”“十二柱”“四弦”的形制,他所讲的也不是有“梨形共鸣箱”“曲项”的“胡琵琶”。

傅玄列出了 “乌孙说”和“弦鼗说”两条有关“汉代琵琶”起源的说法,他自己倾向于“乌孙说”。然而“乌孙说”可能是错的。有关这一点,冯文慈先生曾经指出过:“相比较而言,《释名》和《风俗通义》的史料价值显然要比《琵琶赋》的‘故老所云可靠得多。魏晋时期,在文人中间回荡着一种离经叛道的精神,同时也是奇谈异说流行的时代,所谓乌孙公主携带琵琶下嫁的传闻,也许正是有关奇谈异说流传的结果。{6} ”查《汉书》卷九十六西域传乌孙条,其中只是讲细君公主远嫁乌孙之后,由于乌孙“昆莫年老,言语不通,公主悲愁”“天子闻而怜之,间岁遣使者持帷帐锦绣给遗焉 {7} ”,没有提及做“琵琶”的事,而且傅玄本人也讲这种说法是“闻之故老云”,所以“乌孙说”可能只是传说而非事实,而“弦鼗说”则有可能是事实。

“弦鼗”亦作“弦鞉”,是秦代出现的弹弦乐器,虽然没有实物留传,但是有关它的记载甚多。弦鼗是从“鼗”演变来的。“鼗”是古代表演雅乐所用的乐器,也在日常生活中使用,其实就是大拨浪鼓,有长柄,两旁各有一条短绳,绳子上系有珠子。演奏时,握住长柄,左右转动,珠子就敲响鼓面。修长城的民工们非常辛苦,编唱了许多思念家乡和亲人的歌,没有伴奏的乐器,把鼗调过来,把鼓面当成音箱,在长柄上安上弦,就制成了弦鼗这种弹拨乐器。

综上,弦鼗类的琵琶应当是《风俗通义》中所说的那个汉人“谨按此近世乐家所作”的“华夏旧器”,但它从鼗鼓演变而来,共鸣箱上蒙有皮面,柄上无品。这和“盘圆柄直”“十二柱”“四弦”的“阮”似乎不是一种乐器,而更像是三弦的前身。王耀华先生在《三弦艺术论》中深入地论证了三弦和“弦鼗”的关系,指出三弦是由“弦鼗经秦汉子并吸收多种外来因素改造而来的无品、无柱类弹拨乐器。{1} ”这样,我们就能比较清晰地看到,应劭在《风俗通义》中所说的那种乐器,应当是三弦的前身,应当称为“弦鼗类琵琶”;而刘熙讲的“本出胡中”“马上所鼓”的乐器,则是“阮”的前身,可以称其为“阮咸类琵琶”。

日本学者岸边成雄先生在《古代丝绸之路的音乐》一书中指出:“阮咸在中国文献中,记述为秦始皇时代的鼗鼓发展而成,但在西域却有相同形态的鲁特(琉特)琴。我以为这才是真正使阮咸形成过程受影响的因素。” {2} 他在《伊斯兰音乐》一书中再次明确指出:“萨珊王朝的鲁特(琉特)琴是波斯风格的,称作巴尔布德(barbat),它经过犍陀罗、西域,在前汉(公元2世纪左右)东传到中国。{3} ”另外,在1984年,他还从考古角度提出:新疆“库车壁画中出现的阮咸,有可能是从花拉子模传进来的。” {4}

沈知白先生在《中国音乐史纲要》一书中指出:“琵琶这种乐器有长颈、短颈两种,前者有更悠久的历史。这类乐器最早约公元前二千年已见于美索不达米亚的小塑像襟上装饰的金属片和印章上。琴身小,颈长而有品,二弦而无轸,以拨鼓弦。这乐器从巴比伦先后传至埃及和希腊(公元前1000年)……后这种长颈琵琶传入波斯(可能在亚历山大于公元前323年征服波斯时传入)……在汉代,从西域传入我国是波斯的长颈琵琶;在南北朝传入的是波斯的短颈琵琶。长颈琵琶传我国后,必经改造而成我国的乐器,称秦汉、秦汉子、阮咸等,以区别于(后来的)短颈琵琶。” {5}

有的古代文人凭道听途说便写下了一些我们今天看到的文献,傅玄的《琵琶赋·序》便是一个例子。现代学者则有国际化和全球化的眼光,比古代学者的知识要全面。根据史料与岸边成雄和沈知白两位现代学者的研究,我们可以把“阮”的来源和发展做一个大致的概括:“阮”是一种源于美索不达米亚的乐器,其历史悠久,在公元前传入波斯,在汉代传入我国,最初称为“批把”,这个词不是汉语固有词汇,而是波斯语“barbat”的音译。这种乐器随着丝绸之路向东传入我国之后,汉族人将这个音译的外来词附会为弹奏乐器的两种指法。看来在南北朝时,这种外来的乐器,已经经过汉族人的改造,变成了“盘圆柄直”“十二柱”“四弦”的一种乐器。

这种乐器在古代又称“秦汉”,这个名称最早见于《旧唐书·卷二十九·志第九·音乐二》:“今‘清乐奏琵琶,俗谓之‘秦汉子,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制。其他皆充上锐下,曲项,形制稍大,疑此是汉制,谓之‘秦汉,盖谓通用秦、汉之法。” {6}

陈岸汀根据《旧唐书》的记载,认为“秦汉”仍然是“圆形共鸣箱—长柄类琵琶”,而且認为“秦汉”这一名称和河西走廊有关,其理由有二,一是在甘肃武威形成的、“变龟兹声为之”的“西凉乐”,最初称为“秦汉乐”或“秦汉伎”,二是在嘉峪关魏晋4、3、6号墓出土的画像砖,显示了当时河西走廊的人们弹奏这种乐器的情况。{1}

图2 嘉峪关魏晋墓出土之弹阮图

陈岸汀的观点很有道理。河西走廊是古代丝绸之路的咽喉,曾为匈奴盘踞,霍去病打败匈奴后,许多汉人移居住于此。汉人在河西兴修水利,垦荒植桑,使河西变成一个非常富庶的地区。汉末,天下大乱,河西走廊却相对平静。据《后汉书·孔奋传》记载:“时天下扰乱,唯河西独安。而姑藏称为富邑,通货羌、胡,日市四合。{2} ”河西走廊既有从西域学习阮咸式琵琶的地理优势,也有发展这种乐器的经济基础和人文条件。

在河西走廊兴盛繁荣起来的这种乐器为什么被称为“秦汉子”呢?一般人认为“秦”在历史上一定指“秦国”,而在地理位置上讲一定是讲陕西,其实不然。“秦”从来就并不单指陕西,同时也指甘肃。甘肃天水市古称“秦州”,20世纪90年代初,在距离天水市不远的礼县城东12公里处的大堡子山上发掘出土了四座规模宏大的秦公墓,专家们研究后认定是秦仲、庄公或襄公的陵墓。这些墓葬的开掘,证明了历史上“秦”的发源地是甘肃东南部地区。同时在十六国时期,生活在甘肃的鲜卑人还建立过一个“西秦”国(公元385—437年)。既然“秦人”源于甘肃,甘肃东部也是“秦地”,又成立过“西秦国”,古人把产生在河西走廊的音乐称为“秦汉乐”“秦汉伎”,其中的“秦”应当是地理观念,而“汉”应当是民族观念。因此,陈岸汀的研究对认识阮形成的历史,有较高的学术价值。

从出土的画像材料和文献中可以看出,从汉末经过曹魏到南北朝,文人名士是弹奏、欣赏阮咸类琵琶的主要群体,这种乐器也用于达官贵人、豪门士族的宴会筵席之上。后来随着梨形琵琶的传入和发展,文人雅士都倾向于梨形琵琶,而阮咸类琵琶渐渐地被人们遗忘了,以至于一度失传,因此才有蒯朗在古墓中发现它之后,请元行冲进行考证的事情。

中唐以后,从古墓中出土的阮,经过改造,绽放出奇光异彩。当时的阮有四弦、十三柱,为文人所爱、流传很广。白居易在《和令狐仆射小饮听阮咸》、刘禹锡在《和令狐相公南斋小宴听阮咸》中都描写了阮的声音。1980年7月,甘肃武威市南营乡青咀喇嘛湾唐代墓葬中出土了两面阮咸的残件。墓主人为武则天的侄女弘花公主,她于722年嫁给吐谷浑王子慕容曦皓。公主以阮殉葬,说明阮是她生前喜爱的乐器,同时也说明当时除了文人以外,贵族也喜欢这种乐器。

阮当时不仅为达官贵人、文人墨客所喜爱,而且流传到了东亚其他国家。日本古都奈良正仓院中存有一只唐代传去的、756年由圣武天皇死后献给东大寺的嵌螺钿紫檀阮。此阮制作十分精美,为日本之国宝级文物。

图3 日本奈良正仓院所藏唐代阮

图4 莫高窟中的飞天持阮图

阮的形状像圆月,故奏阮便有“揽月入怀”之说,又因演奏动作如采摘,又叫“摘阮”。宋代音乐理论家陈旸在《乐书》中说:“月琴,形圆项长,上按四弦十三品柱,象琴之徽,转轸应律,晋阮咸造也。{1} ”可见在宋代阮咸又称为月琴。可能是阮的共鸣箱型像满月,弦较细似古琴,古琴有十三徽,阮有十三个品,所以才称为“月琴”。从《乐书》的记载来看,在宋代,“月琴”只是“阮”的别称,而后来阮的颈项缩短后就衍化为今天的月琴。旧式月琴有两弦、四弦两种。四弦者相邻两弦为一组,多定同音;内外两组五度定弦。传统月琴,每弦只有八或九个音位,琴颈上之品两弦相连,月形音箱上之品则各弦独立。秦琴也是由阮演变而来的乐器,其结构和阮相似,只是共鸣箱比阮小,琴杆较长,琴箱形除了圆形外,还有八角型和六角型的,敦煌莫高窟第285窟有一飞天手持阮,形制已与今日之秦琴很近似。{2}

在宋代,阮除了称为“月琴”外,“宋太宗赵匡胤于道元年把阮咸改为五弦 {3} ”,可见阮用于宫廷。除了五弦阮外,南宋时还出现过一种小型的阮,当时叫“双韵”。陈元靓在《事林廣记》中说:“近世方格小,为双韵,亦名阮”,而这种乐器也用于“小乐器”合奏中。宋代阮和唐代一样,是文人雅士所喜爱的乐器。通过黄庭坚《听宋宗儒摘阮歌》一诗中的描写,可见当时阮独奏曲的表现力十分丰富,既能描写自然风光,也可以深刻展现人物内心的活动。

到元代,还有许多文人喜欢阮。宁海天在《阮乐艺术在元代诗词中的表现》一文中,通过六位元代文人的诗词,从中探析与揭示阮当时在文人中流传的情况及艺术风釆。她引用耶律铸《摘阮行》中的词句,说明了当时阮演奏的水平 {4}。元代画家刘贯道的《消夏图》的中心人物是袒胸卧于榻上之人。他手执麈尾,双眉微锁,嘴唇紧闭,仿佛正在凝思。从他的衣着神态来看,应是一位超逸的高士,此图反映出元代尚有喜爱阮的文人雅士。

明代,阮依然为一些文人所喜爱的,施耐庵在小说《水浒传》第八十一回中也描写道:“李师师取过阮来,教燕青听,果然是玉佩齐鸣,黄莺对啭,余韵悠扬。”

总的来说,阮在古代是文人雅士迁客骚人喜好的乐器,在魏晋时甚至与琴齐名,均被称为“乐之雅者”“仁智之器”,阮那时不仅可以独奏,也可以和琴合奏。在隋代,阮虽然几乎失传,但在唐代它又得到了文人和贵族的喜好,一度恢复了魏晋时的盛况,且有所发展。阮在唐代与琴合奏,称为“琴阮二弄”,如唐代蔡逸撰有《琴阮二弄》一卷。{1}

从南宋到元代,日臻成熟的说唱与戏曲艺术逐渐步入历史上的鼎盛时期,随着戏曲音乐在全国各地的迅速发展,作为文人喜欢的独奏乐器的阮,却被曲项琵琶所替代,虽然随着戏曲音乐发展的需要,派生出“月琴” “秦琴”等其它变种乐器,成为民间俗乐戏曲的伴奏乐器。然而,乐器本身却因为失去文人的眷顾而落入低潮。

元、明、清以降,随着失去文人的眷顾,阮艺术不断退化,在艺术上不断衰落下去。从民间流行的阮来看,阮退化为两弦或三弦,无音孔,即使有的阮有四根弦,也是两根弦发出一个音,音域很窄,音阶也不完备,不可能胜任独奏曲,在艺术上已经没有办法和古琴以及琵琶相提并论了。

中国传统音乐包括民间音乐、宫廷音乐、文人音乐和宗教音乐四大类别,在这四大类别中,属于后三类的乐种和乐器,都很重视书写曲谱的传统,尤其是文人音乐,最重视曲谱的作用,而民间音乐则以口头流传为主。过去受极左思潮的影响,轻视了音乐史上文人所作的贡献和所起的作用,从阮发展的历史来看,在它受到文人重视之时,它就有较大的发展,而其演奏的水平有很大的提高,而它不受文人眷顾之后便萎缩,甚至失传。阮在古代发展的历史,有两起两落,东汉时从西域传来,至魏晋时依靠文人兴起,魏晋后衰落,唐代又靠文人的爱好得到振兴,然而有宋以降,再次衰败,两起两落,说明文人和知识分子在民族音乐发展中并不是无足轻重的,而是发展民族音乐的主力之一,这一事实更为近代阮艺术的发展所证明。

本篇责任编辑 何莲子

收稿日期:2018-02-01

作者简介:杜亚雄(1945— ),男,博士生导师,中国音乐学院教授,宁波大学音乐学院特聘教授,杭州绿城育华学校音乐教学督导(浙江杭州 310012)。