“海归”高管回流与企业社会责任绩效改善

——基于文化趋同视角的实证研究

2018-05-13徐细雄朱红艳淦未宇李万利

徐细雄, 朱红艳, 淦未宇, 李万利

(1. 重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030;2. 重庆大学 公司财务与会计创新治理研究院,重庆 400030;3. 西南政法大学 商学院,重庆 401120)

一、引 言

自1978年教育部向中央提交《关于加大选派留学生数量的报告》后,国家开始有计划地派遣优秀人才公费出国留学,以缓解我国社会经济建设面临的人才短缺困境。同时,随着居民财富增加和中西方科技人文交流的深化,我国民间自费出国留学也不断升温。据教育部统计,1978—2014年间,我国出国留学累计已达351.84万人次。虽然早期的留学人员归国率较低,但随着国内社会经济发展水平、工作环境、薪酬待遇等大幅度改善,新世纪后逐渐兴起了一股“归国风”(Giannetti等,2015)。特别是当前正值我国经济转型和结构调整的关键期,对高层次人才需求旺盛。为了更好地应对全球竞争,中央政府也相继出台一系列引智计划和专项人才扶持政策①2007年人事部、教育部、科技部等16个部委联合印发《关于建立海外高层次留学人才回国工作绿色通道的意见》;2008年,中央决定实施引进海外高层次人才的“千人计划”。同时,地方政府也积极响应中央决策,加大海外人才引进力度。比如,北京实施了海外人才聚集工程和“凤凰计划”,上海实施“曙光计划”,深圳推出“孔雀计划”等。。《2010—2020年国家中长期人才发展规划纲要》明确提出“大力吸引海外高层次人才回国(来华)创新创业”②截至2015年底,国家“千人计划”已分11批引进5 208名海外高层次人才。其中,创业人才约30%,创新人才约70%。“海归”人才已成为创新型国家建设的一支重要生力军。。根据《2015中国海归发展报告》显示,截至2014年我国留学回国总人数已达180.96万,占出国留学总人数的51.4%。

“海归”人才回流的实际效果到底如何?其对母国价值贡献的具体方式和路径是什么?这是本文试图回答的核心问题。相较于本土人才,“海归”人才有着独特的人力资本优势。学术界从多个角度考察了“海归”促进社会经济发展的积极作用。比如,Wang等(2014)以1850—1940年中国近代百年史为背景,发现“海归”在利用先进技术知识和超前理念帮助国家实现工业化起飞中发挥了重要作用。Almeida和Kogut(1999)及Song等(2003)都发现,“海归”流动带来的技术外溢在帮助新兴经济体实现赶超过程中发挥了重要作用。国内学者中,罗思平和于永达(2012)利用光伏产业数据实证发现,“海归”回流成为国际技术转移的特殊载体,对提升新兴产业(特别是民营企业)技术创新能力发挥了重要作用。李平和许家云(2011)利用宏观数据考察了“海归”人才对我国不同地区技术进步促进作用的差异。王辉耀(2014)则以典型案例方法展示了“海归”在我国科教文卫领域做出的开创性贡献。

然而,上述文献大多局限于“海归”回流或国际人才流动对东道国社会经济发展的宏观效果分析,很少从微观企业层面考察“海归”人才作用及其实现路径(罗思平和于永达,2012)。这种研究范式虽有利于从整体上评估“海归”回流的积极效果,却难以揭示“海归”人才促进社会经济发展的内在机理和路径。其次,已有研究大多聚焦于“海归”回流的技术扩散效应,忽视了“海归”人才在传播先进理念、提升管理水平中的独特作用。Daily等(2000)和Carpenter等(2001)强调,“海归”人才的国际化视野和先进经验对提升本土企业决策能力和管理水平具有显著作用。《2015中国海归发展报告》也显示,我国出国留学生中选择商科的比例最多(占比高达35.2%)。可见,除了技术转移载体外,传播先进经营理念和管理文化也构成“海归”人才的主要竞争优势及促进母国社会经济发展的重要路径。

基于此,本文聚焦“海归”高管这一特殊群体,从企业层面考察“海归”高管回流引发的决策文化趋同效应及其对企业社会责任(corporate social responsibility,CSR)的促进作用。之所以选择这一切入点,原因如下:首先,高阶理论(upper echelons theory)强调,高管人员认知价值内生于其教育、工作等过往经历,并在企业决策中得到体现(Hambrick和Msaon,1984)。“海归”高管不仅学习了国外先进知识和技术,也培养了先进理念和国际化视野(刘青等,2013)。Giannetti等(2015)实证发现,拥有海外背景的企业高管有利于将先进管理经验和知识带到本土市场。这表明,“海归”高管既是显性技术知识的转移载体,也是隐性决策文化和经营理念的传播使者,有利于促进本土与海外企业之间的决策文化趋同。其次,企业社会责任是近年来媒体舆论和社会大众关注的焦点,也是商业伦理、公司治理等领域的研究热点。与西方发达国家成熟的社会责任商业文化不同,我国企业对社会责任的伦理价值认知和行动起步较晚。“海归”高管回流有利于引入和传播西方国家先进的社会责任伦理价值,提升我国企业CSR绩效。

运用A股上市公司2010—2013年数据,本文实证发现,“海归”高管回流有利于实现本土与海外企业之间的伦理价值与决策文化趋同,进而提升本土企业社会责任表现。具体来讲,与本土高管相比较,“海归”高管所领导企业的CSR绩效显著更好;同时,高管团队中“海归”比例越高,企业CSR绩效显著越好。我们还发现,良好的制度环境是实现“海归”高管文化趋同效应的重要条件,企业所在地区的制度环境越完善,“海归”高管促进CSR绩效的积极作用表现越突出。本文的学术贡献体现在两个方面:首先,已有文献主要从制度环境、舆论压力、公司治理等角度考察企业社会责任问题,本文从文化趋同视角检验了“海归”高管回流对本土企业CSR绩效的促进作用,这拓展了对企业社会责任决定因素的理论认知。第二,已有研究大多从宏观层面整体评估“海归”回流的技术外溢效应,本文从微观层面检验“海归”高管回流的文化趋同效应及其对CSR绩效的促进作用,深化了对全球化时代“海归”活动及作用机理的理论认知,也为合理评估国家公派留学、高端引智计划等宏观政策效果提供了一个新的视角。

余下结构安排如下:第二部分是理论分析与研究假设;第三部分为研究设计;第四部分报告了实证结果;最后是结论。

二、理论分析与研究假设

(一)企业社会责任及其动因

过去三十多年来,我国经济发展取得了举世瞩目的成绩,但食品安全、环境污染、伪劣产品、顾客欺诈、商业贿赂等非伦理性商业行为(unethical corporate behavior)也频繁发生。“三鹿奶粉”“富士康员工跳楼”“渤海湾漏油”等事件引起了媒体的广泛报道,非伦理商业行为越来越成为制约中国企业进一步发展的瓶颈。另一方面,随着人类文明、社会认知和信息环境的改善,政府机构、媒体舆论和社会公众对企业积极履行社会责任的呼声也日益强烈。因此,近年来我国企业决策层对社会责任的关注和资源投入都大幅增加,企业CSR质量得到了明显提高①中国社科院企业社会责任研究中心编著的《中国企业社会责任报告(2014)》显示,我国披露社会责任报告的企业由2013年的1 231家增至1 526家,同比增长24.0%,企业社会责任保持良好发展态势。。

作为一个经济组织,经济责任是企业的根本社会责任,并形成一个包括经济责任、法律责任、道德责任和慈善责任的金字塔模型。企业积极履行社会责任不仅可以有效回应社会诉求,也是提升企业声誉和品牌价值的重要途径。学术界从多个角度考察了企业履行社会责任的潜在动因,主要包括:(1)利他动机,企业社会责任行动是对自身固有伦理价值的尊崇,它是企业不求回报、体现良好“公民”形象的利他行为(Campbell等,2002);(2)战略动机,企业履行社会责任有助于提升企业战略地位,获得声誉资本等战略性资源,并最终提高企业绩效(Porter和Kramer,2002);(3)政治动机,企业可能将承担社会责任视为一种手段,以获取政府好感和信任,建立或维持政治关系,并获得额外好处(张敏等,2013);(4)管理层自利动机,即企业高管试图通过承担社会责任来提升自己的社会形象和地位等。

(二)“海归”回流引发的社会经济效应

全球化时代,人力资本的跨国流动日益频繁。随着中国经济快速增长并在世界舞台发挥越来越重要的作用,大批海外优秀人才选择回国(来华)发展,为中国企业成长及海外市场拓展做出重要贡献。这既是因为海外人才希望分享中国经济高速增长成果,也是因为中国企业迫切需要具有丰富国际经验的高管人才,提高企业决策和经营能力,以更好地参与全球化竞争。“海归”高管既掌握国际前沿的先进技术和管理经验,又深谙中国市场特殊的制度及文化情境,因而更加受到国际人才市场和雇主青睐。

学术界从不同角度对全球化时代的“海归”活动和作用进行了深入研究。比如,加州大学伯克利分校Saxenian教授以美国硅谷地区与中国大陆、印度和中国台湾等地人才互动为例的研究发现,在人才流向上,已经从早期发展中国家向发达国家单向的“脑力流失”(brain drain)演化为双向的“脑力循环”(brain circulation)。在这个“脑力循环”过程中,海归将先进国家的科学技术、创业精神、金融操作等特长带回祖国,促进其科技和经济的进步并推动当地与世界持续交流。Le David等(2008)揭示国际劳动力流动能在东道国到回流国之间进行技术转移,并且人力资本对研发溢出过程起着决定作用,因为人力资本增进了该国学习外国技术的能力。Alfaro等(2003)针对外商直接投资外溢效应的研究也表明,“海归”的人力资本普遍较高,在外资企业积累了先进的技术和经验,当他们选择回国发展或转向欠发达地区工作时,会产生显著的技术扩散效应。也有学者认为,“海归”加快了金融资本的积累,积累了大量回国后进行企业投资的有用技能(McCormick和Wahba,2000)。

国内学者中,罗思平和余永达(2012)实证发现,具有海外教育与工作经历的企业高管普遍更加具备国际视野和决策经验,他们能够显著地提高企业的技术创新能力,并对周边企业产生一定的技术溢出效应。陈怡安和杨河清(2013)利用中国2000—2011年各省市面板数据对“海归”回流引致的技术溢出效应进行了检验。研究结果表明:(1)“海归”回流对中国技术进步具有正向影响作用;(2)我国各省市由于地理位置等因素的差异,“海归”回流后产生的技术溢出效应在东部、中部、西部成递减趋势。董洁林(2013)采用多案例研究方法揭示了中国“千人计划”专家主导的科技创业公司的创业活动规律、模式选择及其对“双创”活动的推进作用。

(三)“海归”高管与企业社会责任:理论假设

已有文献大多关注国际人才流动和“海归”回流的技术外溢效应。事实上,全球化背景下资本与人才的国际流动也加速了先进经营理念和决策伦理的跨国传播,其结果是使得各国企业的组织模式和决策导向日益趋同(贾生华和陈宏辉,2003)。在资本与人才的跨国转移和融合过程中,发达国家通过人才和资本输出等路径对落后国家企业的组织形态、决策文化、治理模式等产生深刻影响,落后国家的企业也藉由模仿和学习效应逐渐实现与发达国家企业之间的组织模式和决策文化趋同。Markusen和Trofimenko(2007)强调,外籍专家在知识转移和文化传播中发挥了重要作用。Giannetti等(2015)也认为,拥有海外背景的企业高管有利于将先进管理经验和知识带到本土市场。他们实证发现,公司董事会中具有国际经验的海外董事比例越高,其盈利能力和企业估值显著更高。Aggarwal等 (2011)实证发现,国际资本投资和跨国机构投资者在实现不同国家企业的治理文化趋同上扮演了重要角色。来自股东权益保护较强国家的外资机构投资者在推进落后国家的公司治理进步中发挥了重要的积极作用。黄伟和陈钊(2015)考察了外资企业进入对中国企业社会责任表现的作用及其影响机制,发现外资企业通过供应链压力这一渠道对中国企业的社会责任意识及行动产生了显著的促进作用①比如,美国公平劳工协会(FLA)2012年曾对苹果终端零件提供商进行社会责任特别调查,其中包括位于中国深圳和成都的富士康工厂。作为独立评估机构,公平劳工协会将采访数千名员工,内容涉及工作和生活环境,如卫生安全、劳动补偿、工时以及与管理层沟通等。。

高阶理论强调,企业决策行为是高管人员认知价值观的整体反映,高管人员的人口学特征(如年龄、性别、教育背景、履职经历等)则是其认知基础和价值观的有效前因观测变量(Hambrick和Mason,1984)。Choi和Wang(2007)指出,企业社会责任在很大程度上取决于高管人员的价值观,仁慈、廉政的高管人员更加关注企业社会责任投资。Chin等(2013)揭示了高管价值观影响企业决策的两种机制,并得出结论:CEO价值观塑造了各种企业行动,包括倡导企业社会责任等。“海归”高管曾长期在发达国家求学或工作,耳濡目染并深受西方企业决策文化的熏陶。与中国本土企业不同,西方国家企业的社会责任意识起源普遍较早,已经形成比较完善的社会责任商业文化及社会规范(Zhang等,2015)。因此,相较于“本土”高管,“海归”高管的价值认知体系中植入了更多社会责任意识,可能在决策中更加关注弱势群体和利益相关者。

行为一致性理论(behavioral consistency theory)①行为一致性理论认为,个体行为在不同情境下呈现出一贯性特征。该理论的详细内涵可参见Epstein(1979,1980)、Funder和Colvin(1991)。表明,个体价值和行动取向即使发生情境转移也会得到一致性的延续。当“海归”高管回国工作后,他们依然会将崇尚社会责任的价值认知和文化基因导入本土企业,并在企业CSR决策实践中予以惯性体现。另一方面,海外求学和履职经历是“海归”高管人力资本的重要组成部分(Bear等,2010)。作为国际高端人才,“海归”高管更容易赢得伙伴信任,人们期待他们利用海外获得的先进经验改善企业决策(费盛康和余佩琨,2010)。这也为践行“海归”高管的决策理念和伦理价值提供了空间,有利于促进本土企业与海外企业之间的CSR决策文化趋同。此外,Giannetti等(2015)实证发现,“海归”高管也有利于提升公司治理水平。大量文献表明,公司治理水平的改善有利于增强企业的CSR行动(Gao,2009;Khan等,2013)。基于上述分析,本文提出假设1。

假设1:“海归”高管对提升本土企业CSR绩效具有明显的促进作用。

现实中企业履行社会责任的动因是复杂的,既可能是企业遵循自身伦理价值的主动选择,也可能是迫于制度环境或社会规范压力的被动执行。比较制度研究表明,在不同国家或地区,企业社会责任的整体水平存在明显差异,对社会责任的关注重点也有所不同。从制度视角来看,企业是“社会契约”的结合体,其经济活动需要在一定社会规范与制度约束下进行。Campbell(2009)详细论述了制度环境对企业社会责任的影响机制,指出正式制度环境和社会行为规范等非正式制度因素均对企业社会责任行动产生影响。Detomasi(2008)也强调,制度环境特征对企业社会责任存在潜在的影响。

我国市场化改革进程和区域发展呈现不均衡特征,这导致各地区制度环境存在较大差异,也使得政府、公众和企业之间互动关系表现各异。李四海(2010)发现,政治关联对企业捐赠行为具有重要影响;而且,市场化进程较慢、政府干预严重、法制水平较低的地区,政治关联对企业捐赠行为的正向效应更突出。贾明和张喆(2010)也指出,外部制度环境决定了企业与政府间关系的价值,进而对企业CSR行动产生正向或负向激励。当市场化进程较慢、政府干预较多时,企业可能为了寻求政治关联或迎合政府而被迫承担社会责任。相反,当市场化进程较发达、政府干预较少时,企业更多是践行固有的伦理价值观而主动履行社会责任。因此,可以预期,当外部制度环境比较健全时,高管个体的伦理准则和价值倾向在企业CSR决策中将发挥更大的作用。这更加凸显“海归”高管通过文化导入和伦理价值趋同增强本土企业CSR绩效的积极作用。另一方面,随着市场化进程与制度环境的完善,国际人才与资本流动更为频繁,本土与海外企业之间的交流互动更为深刻。这也有利于扩大“海归”高管在本土企业的决策话语权,增强他们对企业社会责任的推动作用。基于上述分析,本文提出假设2。

假设2:企业所在地区的制度环境越完善,“海归”高管促进本土企业CSR绩效的积极作用表现越突出。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2010—2013年沪深两市披露了企业社会责任报告②RKS系统2010年才开始大规模地披露上市公司社会责任绩效,因此我们以2010年为观测起点。,并被“润灵环球责任评级(RKS)”系统纳入评级的上市公司作为初始样本。随后,剔除存在主要变量数据缺失的观测值,并剔除外资控股公司,最终得到1 981个年度—公司观测样本。在此基础上,通过手工查阅公司年报、国泰安(CSMAR)数据库高管背景信息,并结合百度搜索等手段整理上市公司高管人员的海外求学和海外履职信息。根据研究需要,本文将企业高管的海外背景划分为三类:曾在海外任职、曾在海外求学、无海外工作经历。若上市公司某一高管人员具有前两种经历,则被称为“海归”高管。本研究中的公司层面数据源于Wind数据库,制度环境采用樊纲和王小鲁(2011)等编制的市场化指数衡量。

(二)模型设定

为了检验“海归”高管对本土企业社会责任的促进作用,本文构建模型(1):

模型中的因变量CSR表示企业社会责任质量,主要通过两个测度变量反映,即(1)企业社会责任总得分Score;(2)企业社会责任排名Credit。模型中的自变量为“海归”高管Oversea,通过两个测度变量反映,即(1)Oversea1:企业高管团队中是否存在“海归”高管;(2)Oversea2:企业高管团队成员中“海归”高管所占的比例。借鉴相关文献,本文在模型中也控制了企业盈利状况(ROA)、产权性质(State)、企业成长性(Growth)、企业规模(Size)、财务杠杆(Lev)、企业年龄(FAge)、外资持股比例(Foreign)、女性高管比例(Female)、CEO年龄(MAge)等对企业社会责任绩效的影响。此外,模型还控制了行业和年度效应。根据前面的理论预测,自变量Oversea的回归系数预期为正。

(三)变量定义及测度

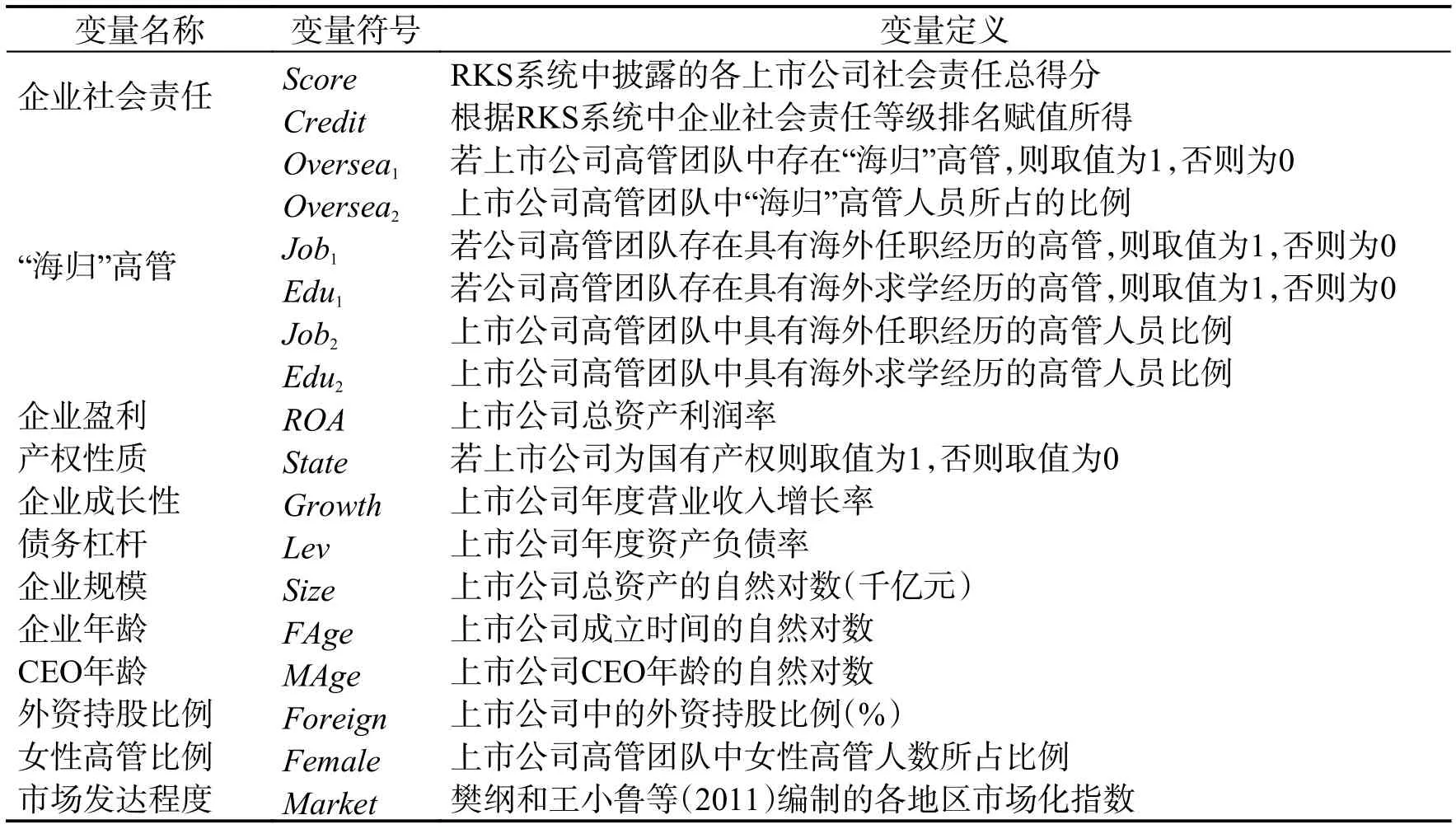

企业社会责任采用润灵环球(RKS)发布的MCTI社会责任报告评级系统披露的数据。该评级系统从整体性(M)、内容性(C)、技术性(T)和行业性(I)四个维度对企业社会责任质量进行综合评价。其中,整体性(M)重点关注企业社会责任战略;内容性(C)重点关注企业社会责任行动的履行状况;技术性(T)则针对企业社会责任信息对外披露情况和信息披露质量;行业性(I)则针对企业所在行业特性进行个性评价。最后,对四个维度指标的得分赋予不同权重,计算评估各企业的社会责任总得分。该系统还根据各企业社会责任得分高低将其划分为从C、CC到AA+、AAA共19个等级。因此,本文分别采用评级总得分(Score)和评级等级(Credit)两个指标来衡量企业社会责任质量①该系统中评定等级(Credit)覆盖从C、CC到AA+、AAA共19个等级。作者按照等级从小到大依次赋值,等级C赋值1分,CC赋值2分,依此类推,等级AA+赋值18分,AAA为19分。该分值越高,表示企业社会责任表现越好。。自变量Oversea代表“海归”高管,本文通过Oversea1和Oversea2两个测度变量反映。主要变量定义及测度如表1所示。

四、实证结果分析

(一)描述性统计与单变量检验

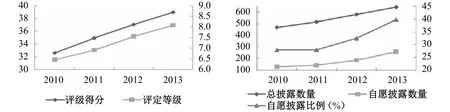

图1揭示了RKS系统披露的我国上市公司CSR整体演变趋势。虽然我国企业社会责任整体质量较差,但随着时间推移企业履行社会责任的整体状况正逐渐改善。具体表现为,企业CSR评级总得分、CSR总评定等级、披露CSR信息企业数量、自愿披露CSR信息企业数量均呈现明显的逐年上升趋势。这一结果与中国社会科学院《企业社会责任蓝皮书(2014)》发布的结论相一致。

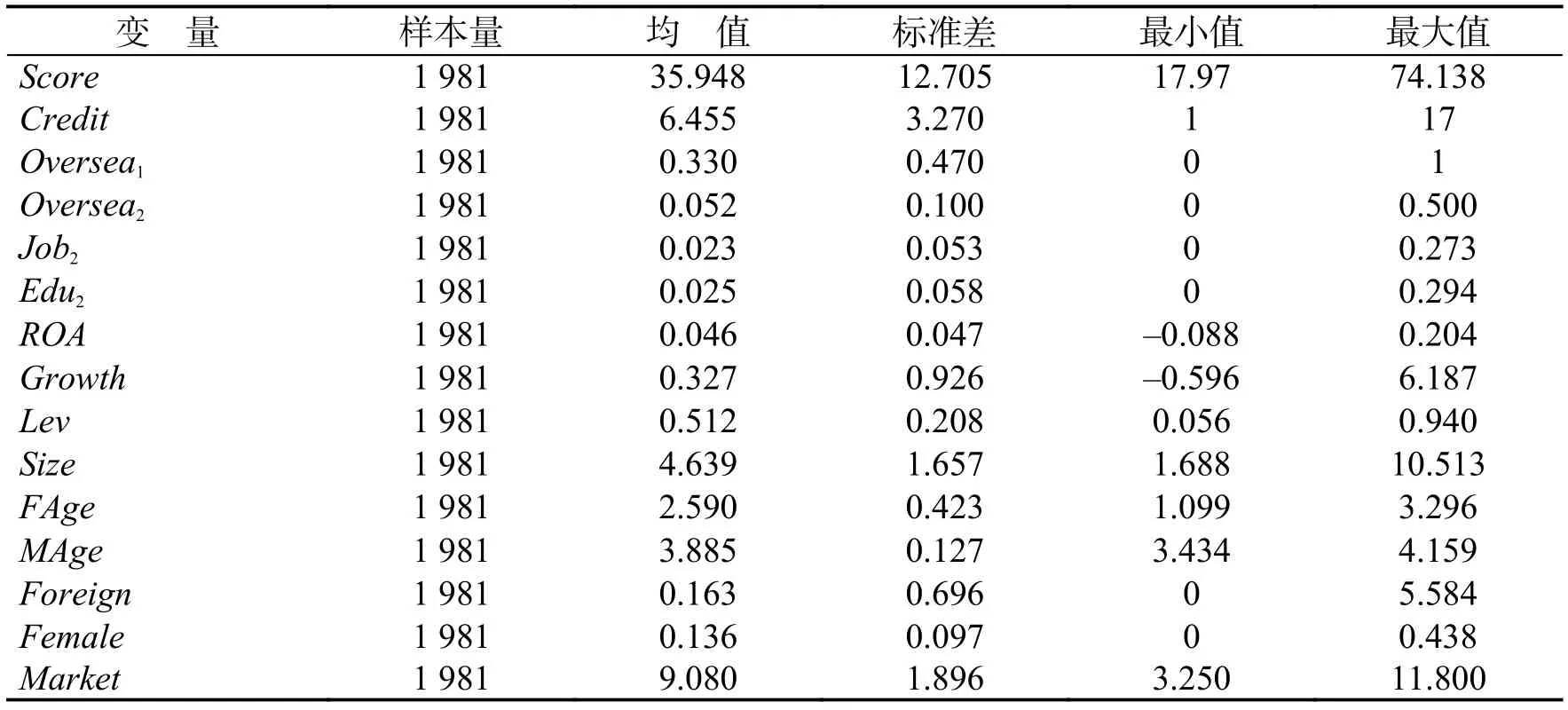

表2报告了主要变量的描述性统计结果。可以发现,样本公司CSR绩效总得分Score的变量均值仅为35.947,标准差是12.705。这表明,我国上市公司履行企业社会责任的整体情况并不乐观,且不同企业之间的CSR绩效存在较大差异。同时,变量Oversea1的均值为0.330,变量Oversea2的均值为0.052。也即,33%的样本公司聘用了“海归”高管,公司高管团队中“海归”高管所占的比例为5.2%。其中,2.3%的高管人员具有海外工作经历,2.5%的高管人员具有海外求学经历。

表1 变量定义

图1 2010—2013年我国企业CSR表现的演变趋势

表2 描述性统计

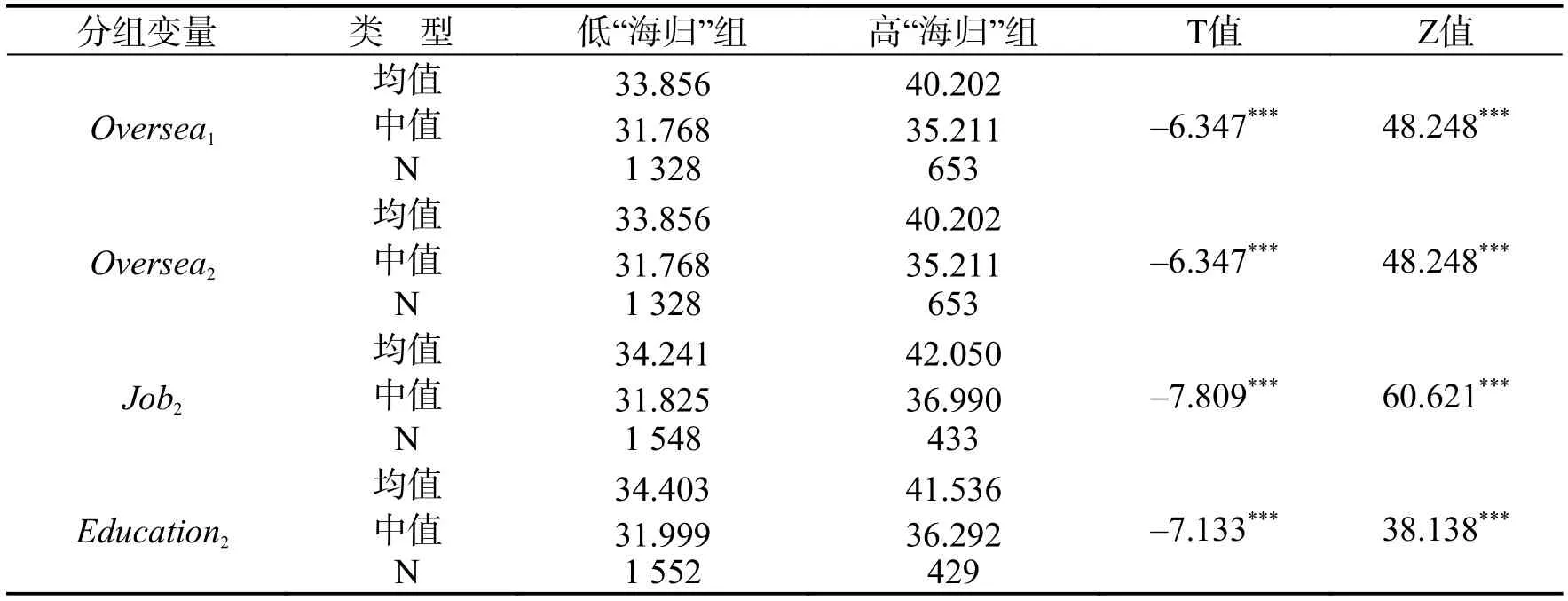

为更好地了解“海归”高管对企业CSR决策的影响效应,本文根据是否存在“海归”高管将样本划分为:“海归”组vs.非“海归”组;同时,根据“海归”高管比例Oversea2中值将“海归”企业划分为:高“海归”组vs.低“海归”组,随后对企业社会责任得分Score进行均值T检验和中位数Wilcoxon检验。表3结果显示,与无“海归”高管的样本组相比较,“海归”高管样本组的CSR得分Score显著更高;与低“海归”样本组相比较,高“海归”样本组的CSR得分Score也显著更高。根据企业高管海外求学和工作经历的单变量检验也得到类似结论。这表明,“海归”高管确实对企业CSR绩效产生了显著的积极影响。这为假设1提供了初步支持。

表3 单变量检验

(二)相关分析

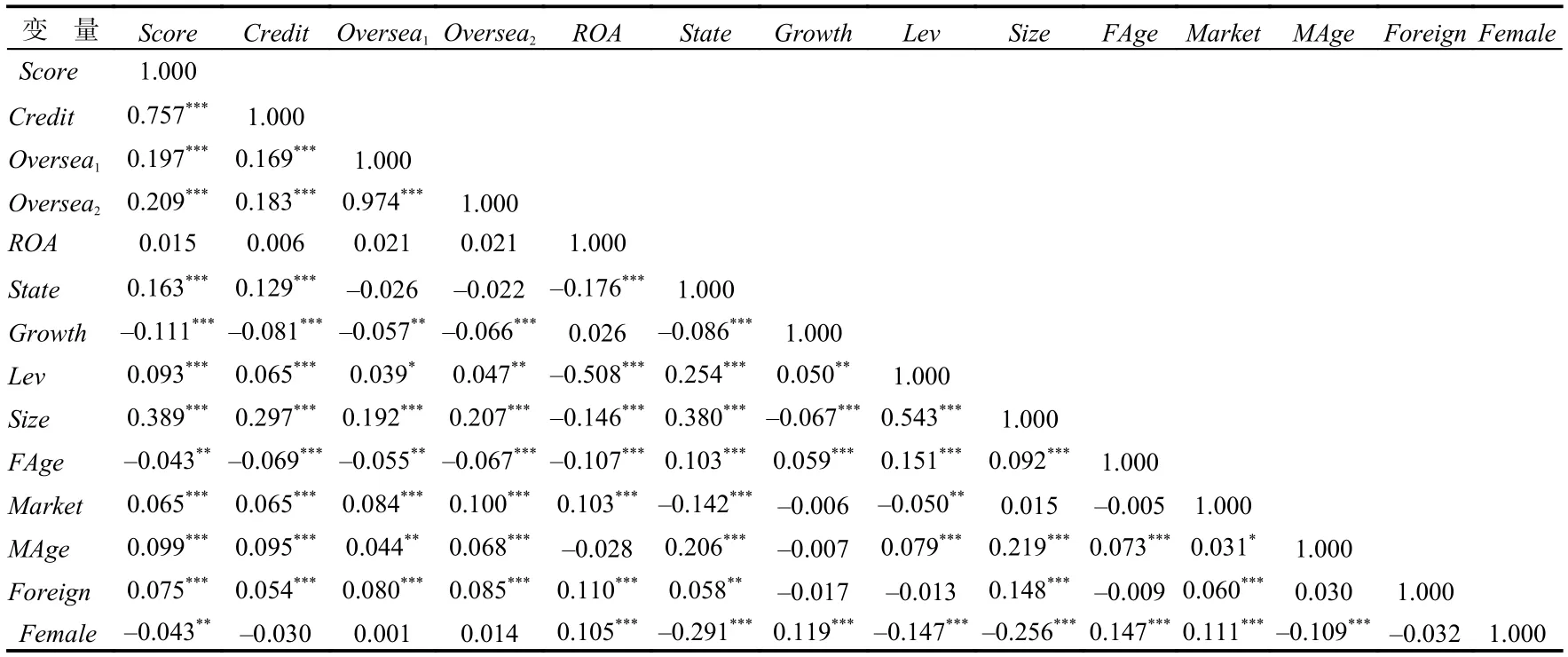

表4报告了主要变量间的相关分析结果。可以发现,变量Score与Oversea1、Oversea2之间的相关系数为0.197和0.209,显著性水平均为0.01;变量Credit与Oversea1、Oversea2之间的相关系数为0.169和0.183,显著性水平均为0.01。这表明,企业CSR绩效与是否聘用“海归”高管以及高管团队中的“海归”高管比例之间均存在显著的正相关关系。同时,变量Score、Credit与Foreign之间的相关系数为0.075和0.054,显著性水平均为0.01。这意味着,企业CSR绩效与外资持股比例显著正相关。我们还发现,变量Score、Credit与State显著正相关,即相对于民营企业,国有企业CSR绩效显著更好;变量Score、Credit与Market显著正相关,即企业所在地区的市场化进程越发达,企业CSR绩效表现越好。

表4 主要变量的相关分析①考虑部分自变量的相关系数大于0.3,我们进一步使用方差膨胀因子(VIF)检验自变量之间是否存在多重共线性问题。检验结果发现,各变量VIF值均小于5,且VIF均值为1.32。这表明,并不存在明显的多重共线性问题。

(三)回归分析

1. “海归”高管对企业CSR绩效的影响

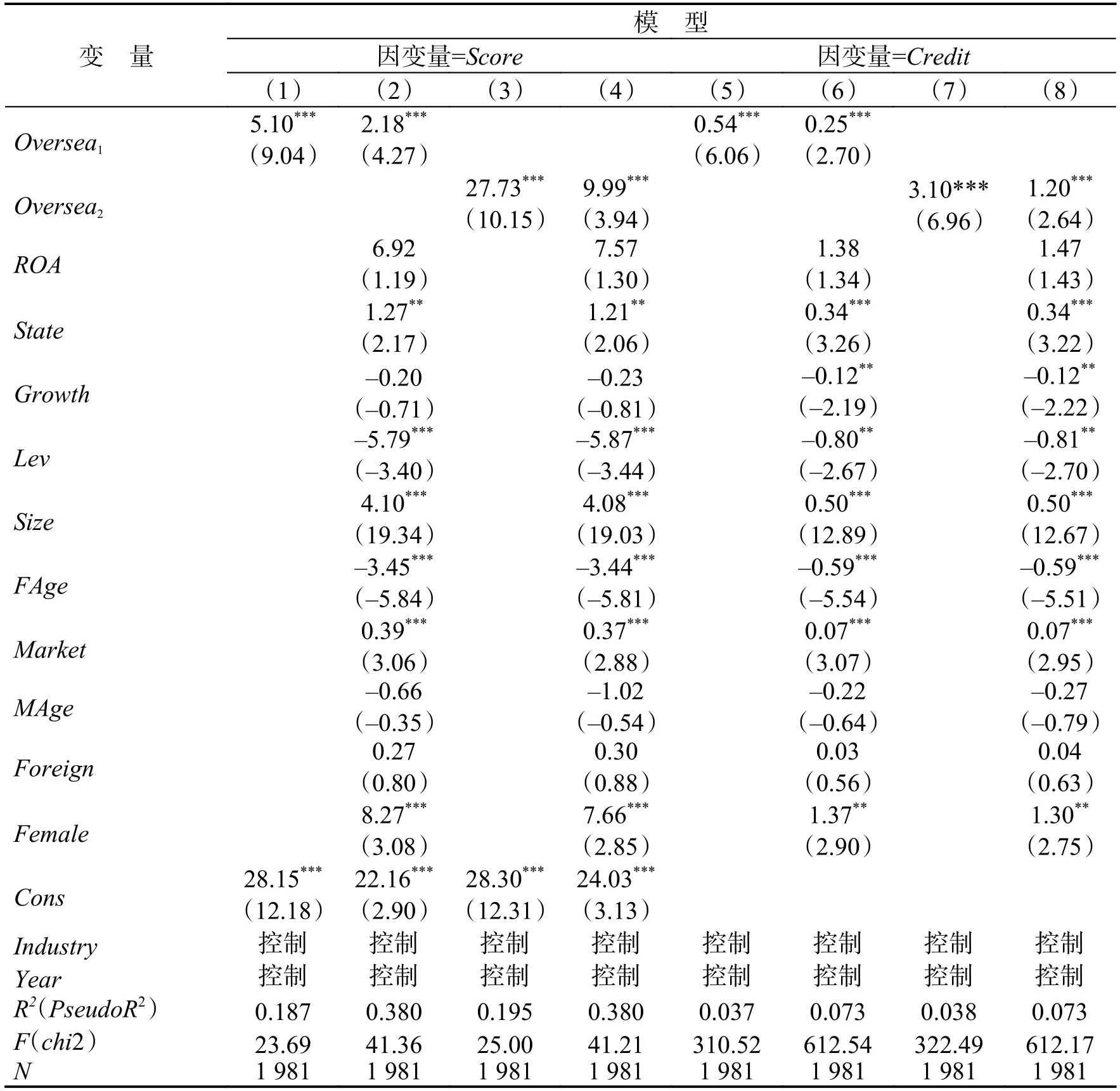

表5报告了“海归”高管对企业CSR绩效影响效应的回归分析结果。模型(2)和(4)显示,当因变量为“企业社会责任总得分”Score时,自变量Oversea1和Oversea2的回归系数分别为2.18和9.99,显著性水平均为0.01。这表明,当企业聘用了“海归”高管,或企业高管团队中的“海归”比例越高时,企业CSR绩效显著提升。模型(6)和(8)改用“企业社会责任等级”Credit作为因变量,自变量Oversea1和Oversea2的回归系数依然显著为正。这为假设1提供了支持性证据。

控制变量中,State、Size、Market、Female在各模型中的回归系数均显著为正值。这表明,相对于民营企业,我国国有企业的CSR绩效表现更好;企业规模越大,CSR绩效表现越好;企业所在地区的市场化进程越发达,CSR绩效表现越好;高管团队中的女性高管比例越高,CSR绩效表现越好。我们还发现,企业债务杠杆越高,CSR绩效表现越差。这些实证结果,与已有文献的结论基本一致。

表5 “海归”高管对企业CSR绩效的影响效应

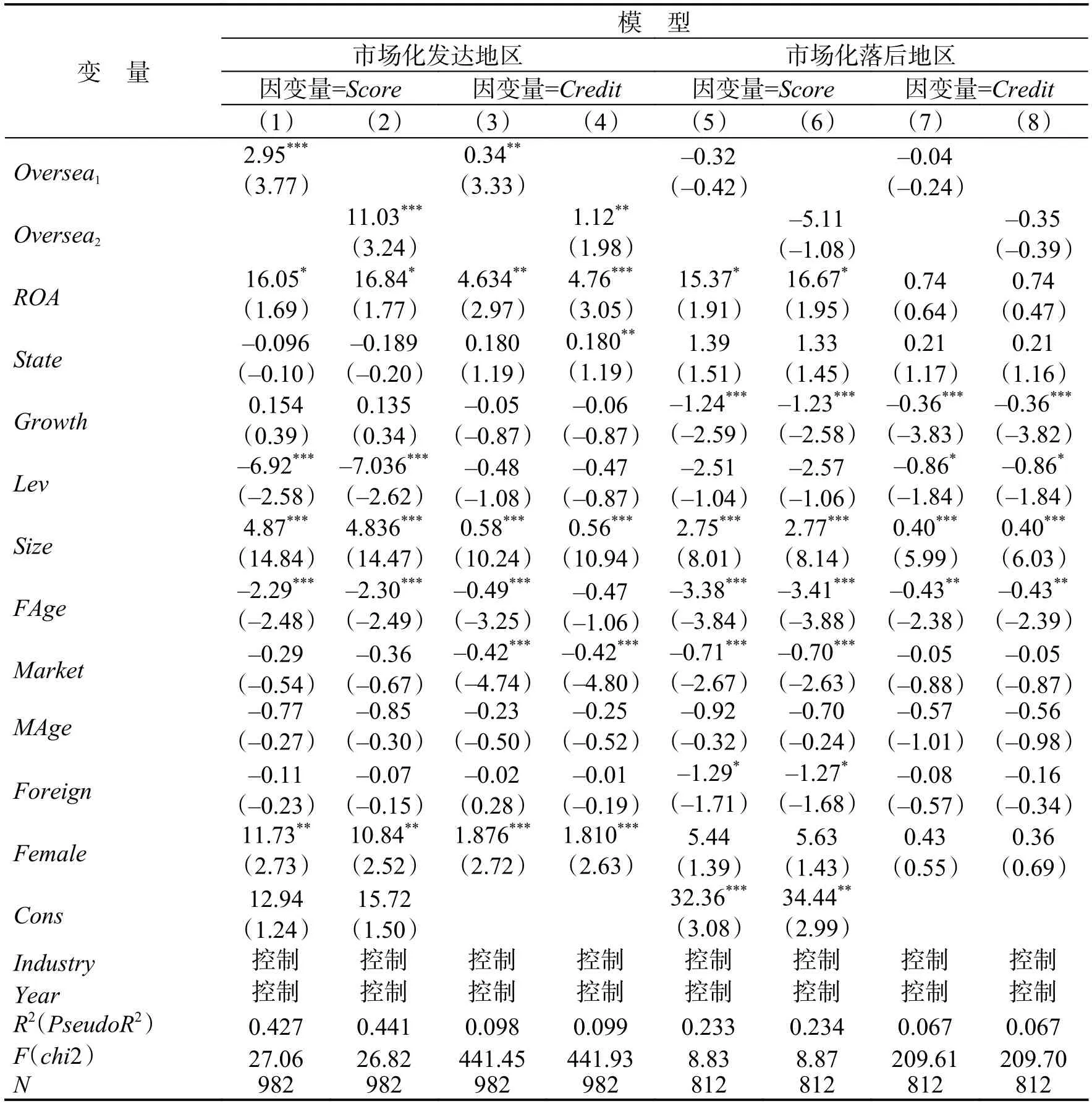

2. “海归”高管企业CSR绩效:制度环境的调节作用

前面理论分析表明,良好的制度环境是发挥“海归”高管文化趋同效应,促进企业CSR绩效的重要条件。为此,作者根据企业所在地区的市场化指数将样本划分为“市场化发达地区”和“市场化落后地区”,并对计量模型(1)进行分组回归。通过表6可以发现,在市场化发达地区(模型1—4),自变量Oversea1和Oversea2的回归系数均显著为正,显著性水平至少达到5%;然而在市场化落后地区(模型5—8),自变量Oversea1和Oversea2的回归系数却为负值,且均不显著。这意味着,“海归”高管促进企业CSR绩效的积极作用仅在市场化发达地区得以体现。研究假设2得到了实证支持。

表6 “海归”高管与企业CSR绩效:制度环境的调节效应

3. 稳健性检验和拓展分析

(1)内生性检验

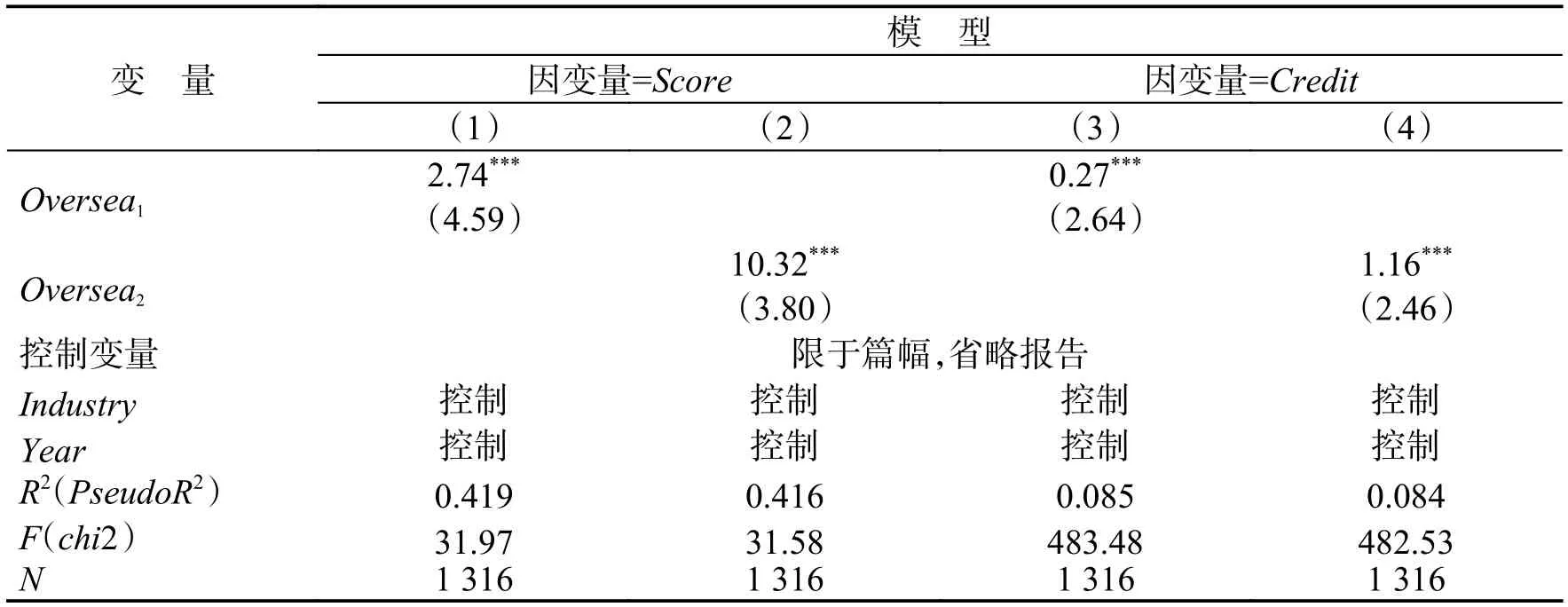

“海归”高管可能并非随机分配给每个企业,拥有良好社会责任质量的企业可能更倾向聘请“海归”高管;或者“海归”高管可能更倾向选择进入社会责任较好的企业工作。有研究指出,具有某种特质的企业会倾向选择拥有特种品质的高管(Kaplan等,2008)。为了处理潜在内生性问题对实证结论的干扰,我们采用了趋势计分匹配法(propensity score matching,PSM)进行稳健性检验。首先,以企业是否聘用“海归”高管的0-1哑变量为因变量,分年度对公司规模、资产负债率、盈利能力、地区市场化进程、行业类型做Probit回归,并根据回归系数计算出每个公司在该年度聘请“海归”高管的倾向得分。随后,将728家聘用了“海归”高管的企业作为处理组,并根据趋势得分相近原则为其匹配没有聘用“海归”高管的683家企业作为对照组。最终得到1 366个观测样本。PSM回归结果如表7所示。可以发现,自变量Oversea1和Oversea2的回归系数都在1%的水平上显著为正。由此可见,在处理潜在的内生性问题后,本文的实证结论依然存立。

表7 “海归”高管与企业CSR绩效:PSM回归

(2)拓展分析

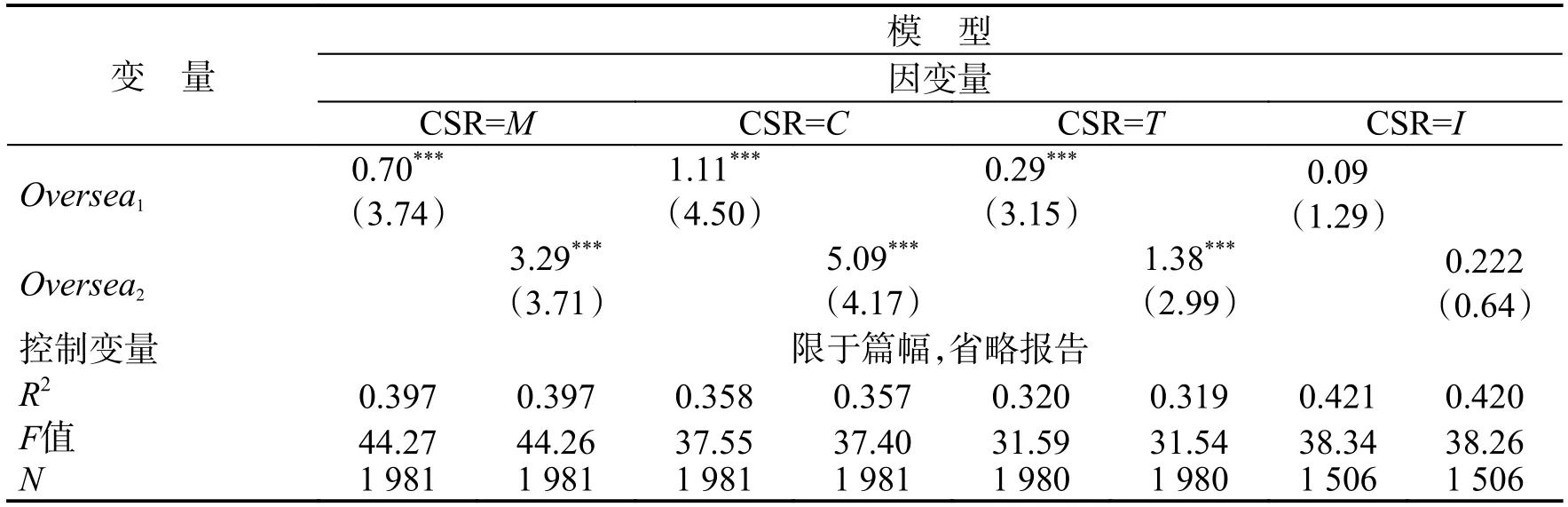

为了更深入地考察“海归”高管对企业社会责任不同维度指标的影响效应,本文利用四个子维度指标对模型(1)进行检验,结果如表8所示。当CSR=M、CSR=C和CSR=T时,自变量Oversea1和Oversea2的回归系数均显著为正;但当CSR=I时,各自变量的回归系数虽然为正,但却并不显著。各模型回归系数和显著性水平差异表明,现阶段“海归”高管提升我国企业CSR质量主要通过增强披露企业社会责任信息(T)、强化企业社会责任整体战略制定(M)和促进企业社会责任战略执行(C)等具体途径体现;他们对社会责任行业特性(I)的影响并不明显。这一结果也印证和支持了已有文献的研究结论(Zhang等,2015)。

表8 “海归”高管与企业社会责任各维度指标的回归分析

此外,为了进一步考察高管海外履职和海外求学两种不同经历对企业CSR绩效的影响效应是否存在差异,我们进一步对模型进行分类回归,回归结果如表9所示。结果显示,“海归”高管的海外履职和海外求学均对企业CSR绩效具有显著的促进作用,二者之间并无明显差异。

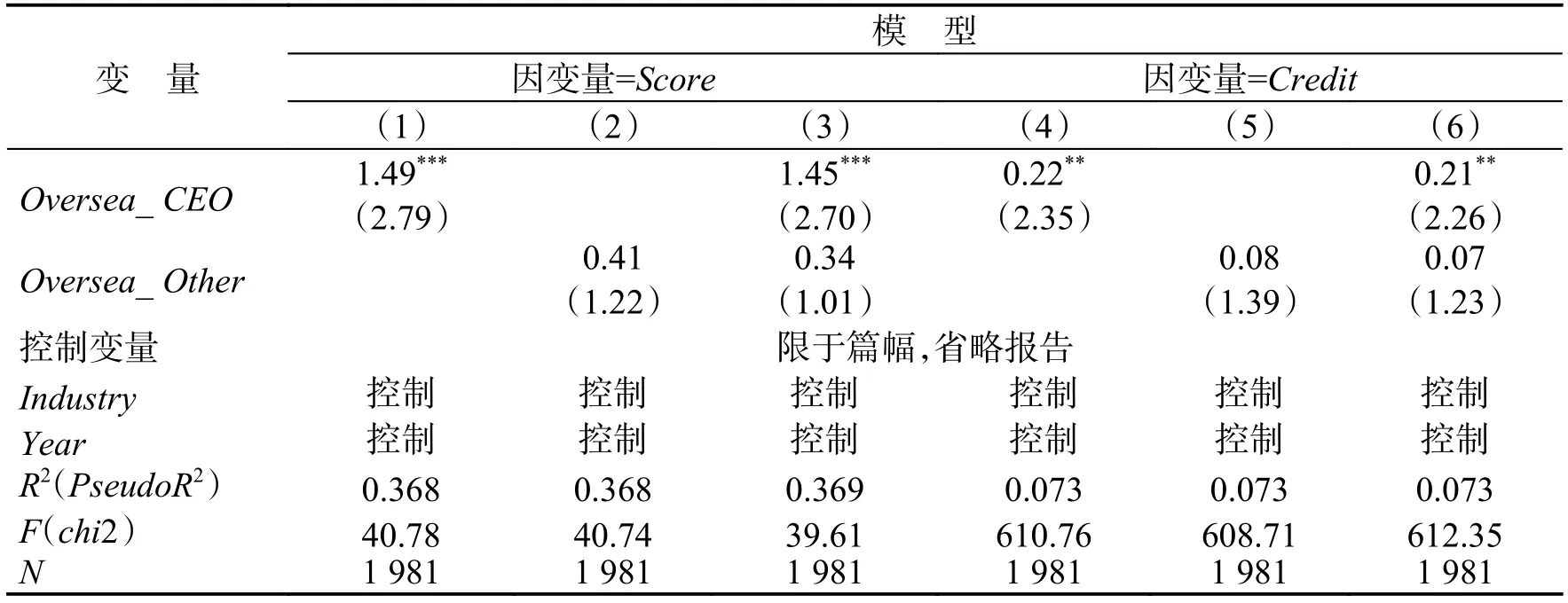

最后,作为高管团队的核心领导和主要决策者,董事长和CEO对企业CSR的影响力明显强于高管团队其他成员。为了考察不同角色“海归”高管对企业CSR绩效的影响效应是否存在明显差异,本文进一步将“海归”高管分为两类:①董事长或CEO具有“海归”经历(Oversea_CEO);②其他高管(高管团队中除董事长和CEO以外的其他成员)具有“海归”经历(Oversea_Other)。由表10所示的回归结果可以发现,与普通高管“海归”经历相比,CEO和董事长“海归”经历对企业CSR绩效的促进程度更大。

表10 不同层级“海归”高管对CSR绩效影响效应的比较分析

五、研究结论

全球化运动背景下资本、人才的跨国流动日益频繁。特别是随着我国综合国力提升及国家引智计划的实施,大批海外优秀人才纷纷回国(来华)工作。合理评估“海归”回流的实际价值及其实现路径,既是近期学术研究的热点问题,也对进一步完善国家公派留学、高端引智计划等宏观政策具有重要的现实意义。

不同于已有文献针对“海归”回流技术外溢效应的宏观评估,本文聚焦“海归”高管这一特殊群体,从微观企业层面考察了“海归”高管回流引发的文化趋同效应及其对企业CSR绩效的促进作用。研究结果表明:除了技术转移载体外,传播先进经营理念和管理文化也构成“海归”人才的主要竞争优势及促进母国社会经济发展的重要路径。“海归”高管回流显著提升了本土企业与海外企业之间的决策文化趋同。具体来讲,上市公司高管团队中的“海归”高管比例越高,企业CSR绩效显著越好;特别是当董事长或CEO具有“海外”经历时,这种“海归”回流的文化趋同效应表现得尤为突出。我们还发现,良好制度环境是实现“海归”高管文化趋同效应的重要条件,即企业所在地区的制度环境越完善,“海归”高管促进企业CSR绩效的积极作用越明显。本研究从“海归”高管回流及文化趋同视角拓展了对企业社会责任决定因素的理论认知,也从微观企业层面为合理评估国家公派留学、高端引智计划等宏观政策的实际效果提供了一个新视角。

主要参考文献

[1]陈怡安, 杨河清. 海归回流对中国技术进步的影响效应实证[J]. 经济管理,2013, (4): 82-93.

[2]董洁林. “天生全球化”创业模式探讨: 基于“千人计划”海归高科技创业的多案例研究[J]. 中国软科学,2013, (4): 26-38.

[3]樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数[M]. 北京: 经济科学出版社, 2011.

[4]费盛康, 余佩琨. 中国上市企业外籍高管的监督作用研究[J]. 南开管理评论,2010, (2): 16-22.

[5]贾明, 张喆. 高管的政治关联影响公司慈善行为吗?[J]. 管理世界,2010, (4): 99-113.

[6]李平, 许家云. 国际智力回流的技术扩散效应研究——基于中国地区差异及门槛回归的实证分析[J]. 经济学,2011, (3):935-964.

[7]刘青, 张超, 吕若思, 等. “海归”创业经营业绩是否更优: 来自中国民营企业的证据[J]. 世界经济,2013, (12): 70-89.

[8]罗思平, 于永达. 技术转移、“海归”与企业技术创新——基于中国光伏产业的实证研究[J]. 管理世界,2012, (11): 124-132.

[9]Aggarwal R, Erel I, Ferreira M, et al. Does governance travel around the world? Evidence from institutional investors[J].Journal of Financial Economics,2011, 100(1): 154-181.

[10]Bear S, Rahman N, Post C. The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation[J]. Journal of Business Ethics,2010, 97(2): 207-221.

[11]Campbell J L. Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility[J]. Academy of Management Review,2009, 32(3): 946-967.

[12]Chin M K, Hambrick D C, Treviño L K. Political ideologies of CEOs: The influence of executives’values on corporate social responsibility[J]. Administrative Science Quarterly,2013, 58(2): 197-232.

[13]Choi J, Wang H L. The promise of a managerial values approach to corporate philanthropy[J]. Journal of Business Ethics,2007, 75(4): 345-359.

[14]Gao Y Q. Corporate social performance in China: Evidence from large companies[J]. Journal of Business Ethics,2009, 89(1):23-35.

[15]Giannetti M, Liao GM, Yu X Y. The brain gain of corporate boards: Evidence from China[J]. The Journal of Finance,2015,70(4): 1629-1682.

[16]Khan A, Muttakin M B, Siddiqui J. Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging economy[J]. Journal of Business Ethics,2013, 114(2): 207-223.