开源合作生产:研究述评与展望

2018-05-13张佳佳王新新

张佳佳, 王新新

(上海财经大学 商学院,上海 200433)

一、引 言

近年来,开源技术(open source)颠覆了交通、教育、金融等行业的形态,个人生活和组织生产也因此发生了巨大的改变(Hauge等,2010;Sundararajan,2016)。例如,风靡全球的私家车分享平台Uber改变了人们出行的方式(Hagiu和Wright,2015);任何人都可以在线编辑或阅读的Wikipedia改变了大众知识积累和获取的方式(Tapscott和Williams,2008);类似于拍拍贷、红岭创投等互联网金融小贷平台,打破了传统金融行业的价值链,让借贷双方直接面对彼此,使得人人都可成为信用的使用者和决策者(陈威如和王诗一,2016)。

以上所述的开源现象已经引发了国内外研究的热潮,学者们依据自身研究需要将其归纳为:平台商业模式(platforms)(Hagiu和Wright,2015)、平台经济学(徐晋和张祥建,2006)、对等生产(peer production)(Benkler,2007)、维基经济学(wicknomics)(Tapscott和Williams,2008)、开源软件(Hauge等,2010)、众包商业模式(crowdsourcing)(Afuah和Tucci,2012)以及协作消费(collaborative consumption)(Botsman和Rogers,2010)等构念。这导致了开源现象研究工作的体系化程度不高,难以达成理论共识,甚至可能会出现研究构念被混淆(Etgar,2008;Tsou和Hsu,2015)。据此,本文试图通过梳理相关文献来系统地剖析开源现象的本质,厘清开源现象存在的理论依据以及相关理论术语间的区别,为开源现象的未来研究提供一定参考。

具体而言,本文通过对国内外文献的梳理发现:开源现象的本质是互联网环境下的新型社会经济生产方式——开源合作生产(open collaboration for production)(Levine和Prietula,2014)。该生产方式打破了传统价值链的层级关系,分别诞生了新型的平台商业模式和众包商业模式(罗珉和李亮宇,2015;Levine和Prietula,2014)。基于此,本文从开源合作生产的概念内涵、基本原则、理论基础及其与传统层级生产方式间的差异等方面对开源合作生产文献进行了系统的回顾和述评,并据此讨论了现有研究的不足和未来研究的方向。

二、开源合作生产的概念内涵

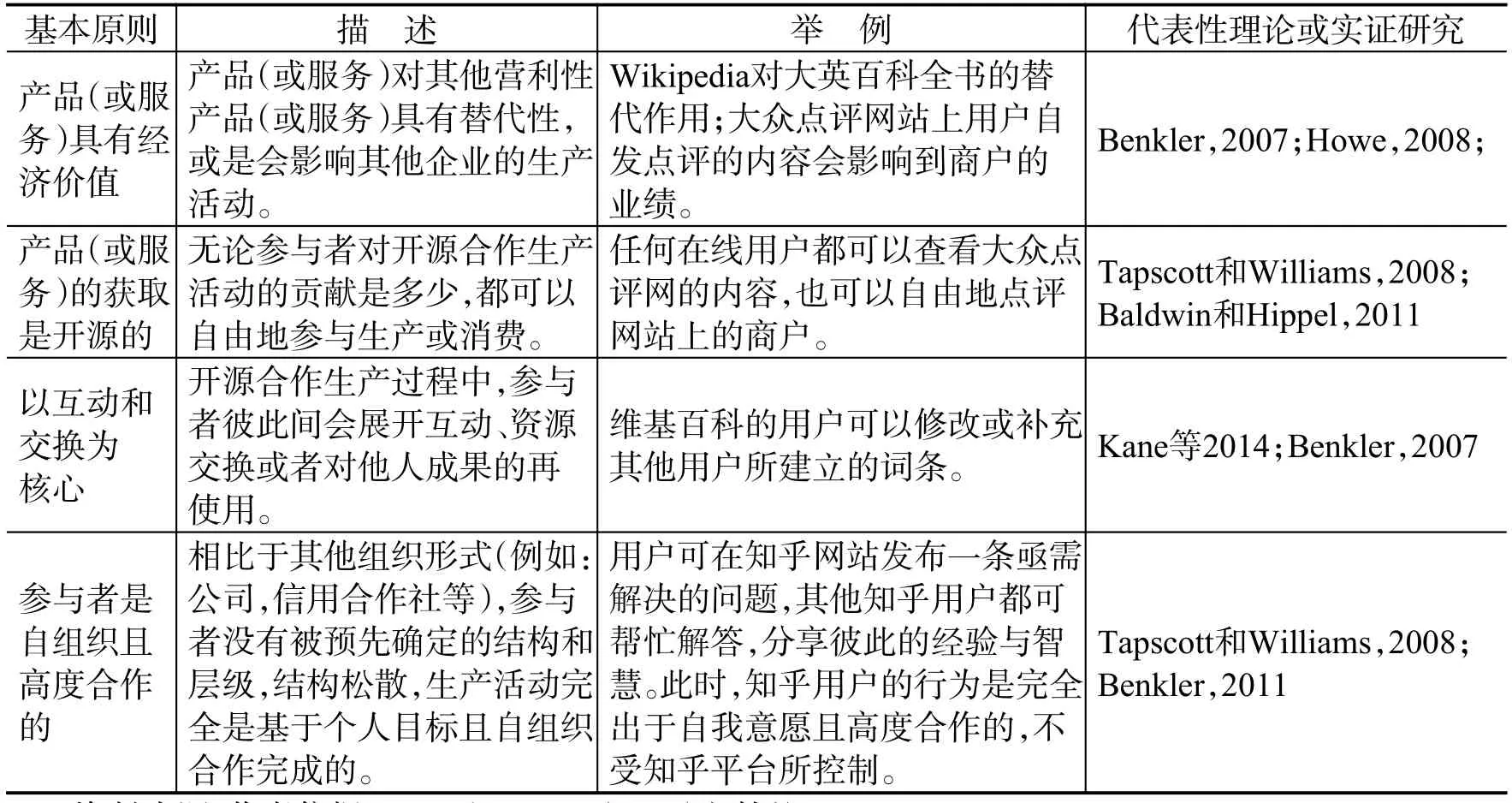

开源合作生产是互联网经济时代所诞生的一个新型社会经济生产方式(Baldwin和Von Hippel,2011)。该生产方式是由基于目标导向的(goal-oriented)、高度合作却结构松散的大众参与者所构成,大众通过对等互动来生产具有经济价值的产品(或服务)(Levine和Prietula,2014)。其中,大众既可以是生产者又可以是消费者,既可以是个人又可以是组织(Tapscott和William,2008;Kane等,2014),其规模的巨大是一般生产活动所不能及的(罗珉和王雎,2007);对等互动指大众参与互动是自组织行为,没有被预先设置层级,不受层级管理体制的控制,主要是出于参与乐趣、自我实现等内在的或外在的动机(Tapscott和William,2008)。本文的开源合作生产定义包含了4项基本原则(Levine和Prietula,2014),分别是:产品(或服务)具有经济价值、产品(或服务)的获取是开源的、以互动和交换为核心以及参与者是自组织且高度合作的,具体见表1。

值得注意的是,开源合作生产与合作生产(coproduction、joint production)有很大的区别,主要体现在两个方面。第一,合作生产是指企业鼓励顾客成为组织生产活动的参与者(Lengnick-Hall等,2000),即顾客参与的生产活动是由企业精心设计的(Vargo和Lusch,2008)。例如,戴尔公司为客户提供了在线定制PC服务,顾客只能在戴尔安排的生产环节和可选的配件集合内进行产品的部分定制,这是被动地参与合作模式。相较而言,开源合作生产的参与者则是通过对等互动主动地展开大规模协作生产活动(Levine和Prietula,2014)。此时,大众在不依赖市场层或管理层的协调下,借助于互联网平台,自发组织进行知识、文化、信息等产品(或服务)的大规模合作生产(Benkler,2007)。第二,合作生产的价值创造逻辑是以企业为主导,企业考虑的是要提供什么样的产品(或服务)来更好地满足顾客的消费需求,价值是诞生于企业与顾客的交换以及顾客的使用过程(Vargo和Lusch,2008;Lusch和Vargo,2006)。开源合作生产方式的价值创造逻辑是以顾客为主导,价值是来源于顾客体验(customer experience),是顾客日常实践不可分割的一部分,此时,顾客与企业间的互动是价值创造的充分不必要条件(Heinonen等,2013)。这将在本文的第四部分详细叙述。简而言之,开源合作生产有别于合作生产,具有自组织和大规模协作的特性(罗珉和王雎,2007),是一种以顾客为主导逻辑的新型生产形式。然而,现有研究鲜有对这两个构念进行明确区分,部分研究更是认为合作生产囊括了生产活动中所有的协作形式(Etgar,2008;Tsou和Hsu,2015)。那么,类似于消费者在加油站自助加油和在线编写维基百科这两种行为都会被混淆为合作生产,但两个行为的本质是完全不同的。因此,本文系统地梳理国内外文献,提炼了开源合作生产的概念内涵,为后续研究提供了一定的参考和借鉴。

表1 开源合作生产的基本原则

三、开源合作生产的理论基础

(一)进化论视角

1. 自然选择原则与基于行政或者市场的社会资源分配方式。Darwin(1885)的自然选择原则认为进化是基于个体间的激烈竞争,个体的所有行为都是为了自身的利益,个体是自私自利和损人利己的。Trivers(1971)的互惠利他理论揭示了个体的利他行为是互惠的,这本质上也体现了个体是利己的。Dawkins(1976)的著作The Selfish Gene中更是强调自然选择的基本单位是自私的基因,个体无论利己还是利他的行为,都是受控于自私的基因。数个世纪以来,“人是自私的”已成为人们对人性认知的共识,人们对社会资源分配方式的认知也是建立在这一假设之上。为此,哲学家Hobbes(1982)在Leviathan著作中指出管理人的唯一方法就是建立政府进行监督和控制,提出了基于行政的社会资源分配方式。Smith(1776)在Wealth of Nations中提出另一种解决方案——“看不见的手”,认为在自由市场上,“经济人”都是趋利避害的,在追求自利的过程中,最终都能满足彼此的需要进而达到共同获利,这是基于市场的又一社会资源分配方式。随后,“看不见的手”成为人们认知社会的主流观点。

2. 自然合作原则与基于合作的社会资源分配方式。哈佛生物学教授Nowak(2006)在Science发表了关于协作进化的评论,认为“自然合作”可视为是“突变”和“自然选择”之外的第三个进化基本原则。从进化的角度阐明了“人是自然合作的”,由此可见,人是有合作与自私二元性的。基于此,学者Benkler(2007)提出了除基于行政和市场之外的第三种社会资源分配方式——合作,为开源合作生产方式提供了理论基础。

无论社会、政治或者经济体制是基于行政还是市场的社会资源分配模式,从企业内部视角来看,企业本质上都是员工服从上级领导的层级制组织形式(Tapscott和Williams,2008);从整个生产系统视角来看,都是严格遵循供应商、制造商和分销商的层级(罗珉和李亮宇,2015)。因此,这两种社会资源分配方式的生产都是封闭且有边界的。然而,从进化论视角,人是有合作天性的,这为人们自组织跨界合作提供了理论基础(Benkler,2007)。因此,开源合作生产是基于合作的社会资源分配方式在互联网时代的表现,是生产方式在互联网时代进化所产生的新物种——具有自组织合作特征的新资源配置方式(Benkler,2011)。

(二)分享经济视角

伴随着开源代码、移动互联网、大数据等互联网技术的迅速发展,一种“互通有无、人人参与、协同消费”的新型经济形态——分享经济(sharing economy)正在崛起(姜奇平,2015),同时学术界对分享经济的理论研究愈加重视(Belk,2010,2014;杨学成和涂科,2016)。分享经济的本质是产权的革命,即所有权核裂变为支配权(ownership)和使用权(access)(姜奇平,2015)。学者Belk(2010,2014)指出分享(sharing)与经济交易(economic exchange)之间的主要区别在于其对所有权看法的转变。经济交易是指人与物之间的所属关系,买方和卖方通过经济交易得以实现产品所有权的转换,此时,个人或组织的观念是“我拥有,我存在”(you are what you own)。分享是指人与人之间的合作关系,个人或组织是通过合作来分配某种资源或取得某种补偿,此时,个人或组织的理念是“我使用,我存在”(you are what you can access)。自此,对资源的占有不再像曾经那么重要,对资源的使用则比以往更为重要(凯文·凯利,2016)。

在对分享经济理论研究的探索过程中,无论是学术界还是业界,都在不断地丰富和拓展其内涵。部分学者认为分享经济是指资源所有者将自己闲置的资源提供给真正需要的人,由此创造新的价值,即“闲置就是浪费、使用大于占有”(Botsman和Rogers,2010)。然而,国家信息中心信息化研究部主任张新红认为分享经济中分享的资源未必一定是闲置的,优质的资源也可以分享,例如:“名医主刀”分享优质医疗资源等。在此基础上,张新红主任提出分享经济就是指利用互联网技术,以分享使用权为主要特征,整合海量且分散化资源,满足多样化需求的经济活动的总和(刘志强,2017)。由此可见,当个体为了实现一个更大目标而自发合作时,将从未被分享过的东西①凯文·凯利(2016)指出未来可分享要素有用户自己的思想、情绪、金钱、健康、时间、知识等。进行分享,或者以一种新的方式来分享,都会是未来事物增值的最可靠的方式(凯文·凯利,2016)。

综上所述,分享经济是一种基于互联网技术发展而兴起的新型经济形态(杨学成和涂科,2016),开源合作生产则是该经济形态下所诞生的具有大规模协作特征的新型事物增值方式(Levine和Prietula,2014)。该生产方式是大众群体以对等互动为基石,借用互联网信息技术整合海量且分散的资源,实现使用权分享的大规模协作生产活动(Tapscott和Williams,2008)。它不是指忽略财产的所有权,而是通过大众参与,降低资源的使用成本,提高资源的利用率,进而创造更多的经济价值和社会价值(Sundararajan,2016;凯文·凯利,2016)。同时,结合进化论的视角来看,开源合作生产不同于行政和市场这两种资源配置方式,是一种具有自组织合作和大规模协作特征的新的资源配置方式(Benkler,2011)。它追求的是人人自发组织挖掘与连接海量、分散的资源,并将这些社会存量资源尽可能释放和转化为现实生产力。总而言之,开源合作生产是一种基于自组织且大规模合作的新社会资源分配形式,是基于“使用大于占有”理念的“增益付出,超需回报”的新型社会经济生产方式(凯文·凯利,2016)。

四、开源合作生产和传统层级生产方式的差异

互联网技术的飞速发展加快了信息的流动速度,打破了信息不对称的壁垒,使得原本对依托于信息不对称方式存在的传统层级生产方式上下游关系的“合理性结构和流程”产生了极大的冲击(罗珉和李亮宇,2015),这使生产过程中彻底实现开源化和大规模合作化成为了可能。生产方式的结构和流程改变,促进企业的经营行为和经营逻辑都发生了改变,甚至会引发企业内部结构的改变,得以突破传统的组织边界(罗珉和李亮宇,2015)。由此可见,互联网促进了生产方式的革命,实现了由传统层级制生产到开源合作生产的转变。既有研究发现,这种转变的差异主要体现为4个方面,分别是:价值创造载体、商业模式类型、价值创造逻辑和组织赢利方式,具体见表2。

表2 层级生产方式与开源合作生产方式的差异

(一)价值创造载体的差异

传统工业经济时代,组织生产方式是围绕着所有权的转移而形成了自上而下层级式的生产。该生产方式价值创造的载体是价值链(value chain),供应商、制造商、渠道商、零售商之间是单向线性关系。此时,层级生产活动强调所有权的唯一性,任何影响所有权唯一性的安排都可能导致价值链层级生产的不稳定。同时,层级生产企业通过技术创新创造的价值创造是有限的(谢德荪,2012)。互联网分享经济环境下,开源合作生产方式的价值创造载体转变为价值商店(value shop)和价值网络(value network)两种模式(罗珉和李亮宇,2015)。价值商店的价值创造主要是通过解决顾客特定问题的方式。价值网络模式是基于中介技术来整合顾客资源,促进产品提供商直接与顾客互动,无需其他中间环节,突破了传统价值链的所有权对资产专用性的成本约束,从顾客群体的动态交互中考虑价值创造。相对于从企业视角考虑而单向线性的价值链,价值商店和价值网络则是多向和动态的,价值的创造需要从企业和顾客两个维度出发,不但关注静态的线性经济分析,而且要更多地关注如何实现动态网络经济活动的最大效用。

(二)商业模式类型的差异

层级生产方式的价值链商业模式是一个单向且直线的资源配置过程。价值链的前一个环节都在为讨好下一个环节而努力,各个环节的成本和利润层层加码,最后体现在最终产品的零售价格上(陈威如和余卓轩,2013)。该商业模式下,企业实现的是改进现有价值链的创新战略:通过规模化生产来降低生产成本,提高产品的质量,创造产品的差异化来迎合细分市场的需求(谢德荪,2012)。开源合作生产方式从整个生产体系角度和企业内部结构角度打破了现有价值链的层级关系(谢德荪,2012),诞生了两个商业模式:平台商业模式和众包商业模式。

自2002年BIM被提出以来,已席卷欧美的工程建设行业。BIM技术进入我国建筑领域迄今已有10多年。当前,在大数据时代发展趋势下,装配式建筑与建筑信息化融合发展,可以实现产业链信息共享,推动装配式建筑产业升级。

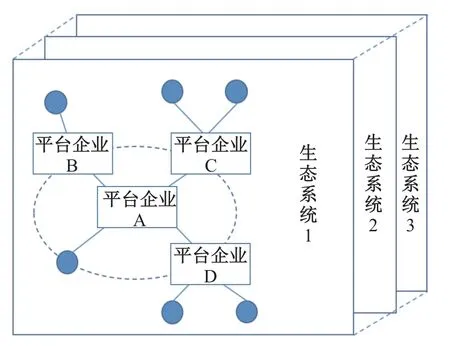

1. 从整个生产体系角度来看,平台商业模式形成了一个具有去中心化特征的生产系统,这使其完全区别于传统层级生产体系下的价值链商业模式(陈威如和王诗一,2016)。平台商业模式是基于开源合作生产逻辑构建一个平台生态系统,以此实现平台企业的价值创造和价值获取的方式。该模式“弯曲”了原本自上而下垂直的价值链,使得产品(或服务)的供给方与需求方直接进行对等互动,实现聚合资源的功能(陈威如和余卓轩,2013)。需要指出的是,平台生态系统的去中心化特征是一种“去权”操作(Benkler,2007),是在开源和对等的情况下,存在着多个相对性的中心,这些相对性的中心就是平台企业(陈威如和余卓轩,2013)。其中,平台企业是一个中介性组织,直接连接着交易的供给方和需求方,对整个交易的过程没有任何控制权(陈威如和王诗一,2016)。平台生态系统内存在一个相对核心的中枢平台企业(nerve-center com-pany),其他相对中心平台企业则是附属中心(金帆,2014)。例如,图1的平台生态系统1就是由平台企业A为中枢企业,平台企业B、平台企业C和平台企业D为附属中心搭建起来的。相对于具有集权中心、围绕着所有权转移而单向展开层级生产的价值链商业模式,平台生态系统内的任何相对性中心都不是永久性的,而是阶段且动态发展的。

2. 从企业内部角度来看,众包商业模式超越了传统企业的界限,打破了传统企业封闭层级式创新模式,进而借由外部大众的智慧获得创新(Tapscott和Williams,2008)。众包商业模式是众包企业将生产中某项任务以自愿的形式外包给在线的大众,而不是某个特定的“代理”(如基于合同的承包商组织、非正式或正式的团队或个人)(Howe,2008;Afuah和Tucci,2012)。该模式一般划分为两种形式(Afuah和Tucci,2012):一种形式是以比赛为基础的众包(tournament-based crowdsourcing),发包人通过平台发布某项生产任务,全球在线用户都可自主选择自己的解决方式,结果是最佳的解决方案将会被选为冠军方案;另一种是以大众协作为基础的众包(collaboration-based crowdsourcing),发包人发布问题后,在线大众自组织起来一起协作解决问题,结果是大众合作完成了一个解决方案。无论是哪种众包形式,都代表了人们理念的转变,即从基于所有权唯一性的层级生产时代的“我的”思维,转向了基于大众分享与合作的开源生产时代的“我们的”思维(Botsman和Rogers,2010)。相对于组织边界封闭的传统企业,在众包商业模式逻辑下,众包企业的组织边界将外延扩展到所有的众包合作伙伴,甚至可以囊括每个在线用户,这大大降低了企业的生产技术研发等成本(Tapscott和Williams,2008)。

图1 平台生态系统

(三)价值创造逻辑的差异

层级生产方式的价值创造逻辑主要是以产品(或服务)提供方为主导逻辑(providerdominant logic,P-D),包括产品主导逻辑(good-dominant logic,G-D)和服务主导逻辑(service-dominant logic,S-D)(Lusch和Vargo,2006)。G-D逻辑是指企业是价值创造者,顾客是被动接受者,并以产品为交易对象来实现交换价值(value-in-exchange)(Vargo和Lusch,2008)。S-D逻辑则强调顾客通过交换获得的是产品的使用价值(value-in-use)和情境价值(value-in-context)。使用价值主要是指价值不是单位产出在市场交换中被实现,而是单位产出被使用的过程中得以实现(Lusch和Vargo,2006)。然而,产品(或服务)的使用价值本身是没有客观评判标准,完全由顾客使用时的情境以及顾客自身的特点(如技能水平)所决定的。基于此,学者Vargo和Lusch(2008)认为以情境价值来取代S-D逻辑的使用价值较为贴切。由此可见,层级生产方式在P-D逻辑下,企业在价值创造中占主导地位,企业考虑的是要提供什么样的产品或服务来更好地满足顾客的消费需求。

然而,开源合作生产方式的价值创造是以顾客为主导的逻辑(customer-dominant logic,C-D)。顾客在价值创造中占主导地位,价值来源于顾客体验且广泛嵌入于企业不可见的顾客日常生活情境和顾客的心理活动中(Ramaswamy,2011)。Heinonen等(2013)学者们认为,P-D逻辑下价值创造是由企业所主导设计的,但C-D逻辑下价值不是被创造的,而是在顾客的日常生活中由顾客主导逐渐完成的价值形成(value formation)。顾客获得的价值不止是企业控制区域内互动时创造的使用价值,还可是顾客生活(life)和现实(reality)的一部分,即顾客的体验价值(value-in-experience)。顾客体验从本质上来说是指顾客对自身过去的生活经验、消费情境、心理状态等因素的积累,而不是指某一时刻的经历或心理活动。同时,体验价值不是孤立存在的。这是因为顾客的现实生活会与其他顾客的现实生活交互,体验价值在一定程度上是来源于顾客与他人的分享活动(Heinonen等,2013)。

总体而言,层级生产在P-D逻辑下的使用价值或情境价值都是局限于某个消费时刻所创造出来的静态价值,开源合作生产在C-D逻辑下的体验价值是顾客随着时间和情境的变化而不断地累积形成的动态价值。顾客体验价值是从体验的视角出发,在顾客动态复杂的现实基础上对使用价值的纵向延伸(Heinonen等,2013),因此,开源合作生产方式的价值形成是一个使用价值和体验价值的呈现过程。其中,在企业掌控范围内的互动活动是价值形成的非必要条件。一方面,对于平台企业来说,各边顾客的体验价值更多的是在平台企业不可见的过程(如顾客日常生活、心理活动等)中逐渐积累形成的。平台企业需要考虑如何将平台生态系统嵌入到各边顾客①平台企业的各边顾客群体是指通过中立机制的筛选后纳入平台的不同类型的用户群体,中立机制则代表各边顾客群体的自身发展策略、交易具体内容等都不受平台企业的控制,各边顾客群体是完全独立于平台企业而存在的组织(陈威如和余卓轩,2013)。的日常体验、日常实践以及日常情境中,即需要思考各边顾客如何利用平台生态系统来完成自身预期的目标(陈威如和余卓轩,2013)。另一方面,对于众包企业来说,无论是采用比赛的形式还是大众协作的形式,都是以大众自组织参与主导生产的。依据前文分析已得体验价值来源于顾客与他人的分享,因此,众包商业模式的大众通过与全球用户分享自身创意来获得乐趣并创造自己的体验价值(Tapscott和William,2008),这是在众包企业掌控范围之外的。

(四)组织赢利方式的差异

毋庸置疑,隔绝机制是企业获取赢利的重要基础。层级生产的隔绝机制来源于技术,企业利用技术获取某项专属性资源形成隔离机制(罗珉和李亮宇,2015),从而在所有权转移的过程中获得利润。开源合作生产方式的隔绝机制来源于社群。社群是指聚集在一起的拥有共同价值观的社会单位(罗珉和李亮宇,2015)。企业通过将平台生态系统嵌入到顾客日常生活中,尽可能多地连接在线用户,扩大该平台生态系统的社群规模(陈威如和余卓轩,2013),使得平台生态系统成为自身的异质性资源,从而获得连接红利(罗珉和李亮宇,2015)。连接红利是指开源合作生产的组织不直接通过生产或销售产品获利,而是将网络平台作为一个聚集顾客群体的入口,在与顾客不断地进行对等交互中为顾客创造持续的价值,进而获益(罗珉和李亮宇,2015)。连接红利往往来源于跨界(陈威如和王诗一,2016)。例如,小米迅速地壮大社群规模,进而搭建以小米手机为中枢平台的生态系统,再通过跨界小米电视、智能家居等将平台生态系统嵌入到社群顾客的日常生活中,为顾客持续创造价值,从而获得连接红利。

本文认为,与传统所有权转移的组织赢利方式相比,开源合作生产的连接红利的组织赢利方式独特之处是它的“个体差异化”思维(王新新,2017)。

五、开源合作生产的影响因素

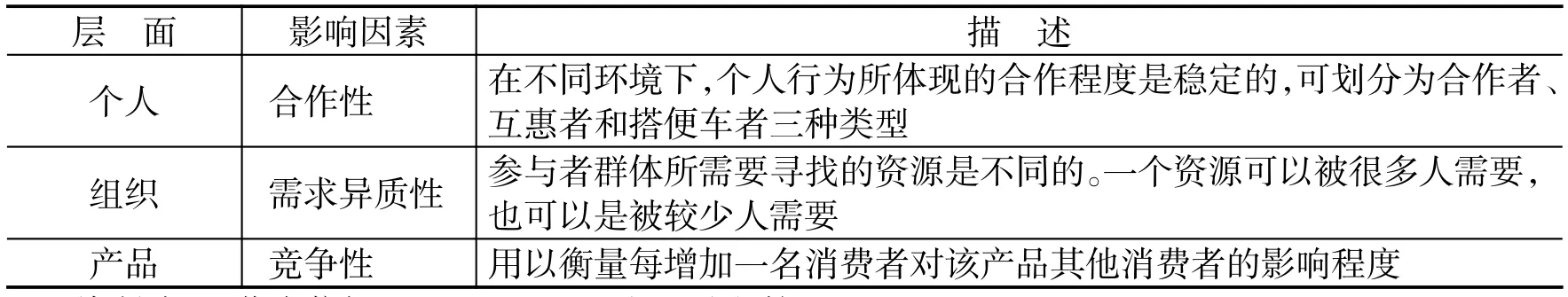

现有研究主要从个体、组织和产品这三个层面对开源合作生产的影响因素进行探讨(Levine和Prietula,2014),具体见表3所示。

表3 开源合作生产的影响因素

(一)个人层面——合作性因素

合作是开源合作生产的核心,通常采用互惠的形式展开(Levine和Prietula,2014)。前文已从进化论的角度深入探讨了人是合作的。Kurzban和Houser(2005)通过实验研究率先识别出一般人群行为的合作类型分布,该研究认为人们在不同环境下展现出的合作程度是固定的,即人们的合作行为类型是稳定的。该研究认为一般人群包含三种合作类型:第一,合作者(cooperators),占一般人群的13%。无论其他人的贡献多少,该类型人都会牺牲自身的利益来帮助其他人,这种行为可视为纯利他行为主义。第二,互惠者(reciprocators),占一般人群的63%。只有在其他人有付出的情况下,互惠者才会愿意牺牲自身的利益来帮助其他人,这种行为也可称为有限合作主义。第三,搭便车者(free riders),占一般人群的20%。该类型人群的贡献度远远小于其他人,但不等于零,这种行为就是利己主义。此外,还有4%左右的人群由于实验结果太不一致,不能分类。在此基础上,Levine和Prietula(2014)研究发现:第一,对于合作者而言,群体中合作者比例越高越能提高开源合作生产的绩效,而每增加一个合作者比例,开源合作生产绩效所获得的边际效应会逐渐降低。同时,合作者比例的提高会降低其他类型对开源合作生产绩效的影响。第二,对于互惠者而言,其行为是动态且难以直观预测的。开源合作生产过程中,互惠者行为容易受到过去经历以及周围其他人行为的影响。如果互惠者过去从其他人的贡献中获益,那么互惠者就会调整自身行为来使其他人受益;如果互惠者感觉到自己被剥削了,就会减少自身的贡献,从而会形成恶性循环。第三,对于搭便车者来说,除非他们的占比超越了某个阈值,否则很难对开源合作生产的绩效产生影响。

(二)组织层面——需求多样性因素

前文已探讨,开源合作生产是由松散的、目标导向且合作的大众参与者构成,其中,大众参与者可能是全球范围内任何一个在线用户。这必然决定了开源合作生产参与者本身就是多元的,现有文献已论证了开源合作生产的参与者对资源和产品的需求是异质的,参与者的需求异质性越高越能提高开源合作生产的绩效(Levine和Prietula,2014)。参与者寻找不同的资源,在很大程度上被其他参与者所掌握着。据此推断出,参与者需求异质性越大,资源分享频率越高,进而使得开源合作生产的绩效更高。然而Baldwin等(2006)学者却持相反观点,认为在参与者通过开源合作生产来分享知识的情况下,需求同质性越高越能增加开源合作生产的绩效。此时,需求同质性是指参与者们只需提供一套问题解决方案,就可以分享,避免重复努力。例如,知乎在线问答平台,用户可以通过关键词搜索以往相似问题的解决方案,避免重复付出。

(三)产品层面——竞争性因素

产品的竞争性是衡量每增加一名消费者对该产品其他消费者的影响程度。该因素会降低开源合作生产的绩效(Levine和Prietula,2014)。产品的非竞争性是指该产品每增加一位消费者不需要额外成本(Cornes和Sandler,1986)。例如,空气和阳光。学者Weber(2004)指出开源合作生产之所以发展迅速,正因为该生产方式下的产品都是反竞争产品(antirival goods),谁分享谁获益。产品的竞争性与开源合作生产受搭便车类型参与者的影响程度有直接关系。竞争性会增加开源合作生产转换资源时的成本,使得生产成本会比较昂贵,并且生产过程中的某些资源很大可能被搭便车者占有,进一步提高了资源获取的难度,使得互惠者容易受到搭便车者的影响,从而影响了开源合作生产的绩效。相反,如果开源合作生产的产品是非竞争性的,就对其绩效的影响不会太大。

实质上,Levine和Prietula(2014)研究发现合作性、需求异质性因素和产品竞争性因素对开源合作生产的绩效具有交互作用。这表明即使在产品竞争性非常高的情况下,开源合作生产的绩效也能达到很高。现有研究已发现人的需求是多种多样的,由此,产品的竞争性和需求异质性因素对绩效的影响将会受到参与者群体合作性因素的影响。对于合作性高的参与者群体,可以被视为是一群利他主义者,产品竞争性几乎不影响开源合作生产的绩效。对于合作程度一般的参与者群体,产品竞争性对开源合作生产绩效的影响也只是适度的。然而,当产品的高竞争性结合需求同质性时,合作生产的绩效会显著降低。这是因为高竞争性使得参与合作者所需承担的成本急剧增加,合作生产的总收益较小。

六、结论与展望

本文通过对既有文献的系统梳理发现,开源合作生产研究已取得了一些进展,但由于该主题的研究处于起步阶段,仍然存在着一些不足,本文认为未来研究可以从以下几个方面进行拓展:

1. 厘清开源合作生产构念的内涵和维度。通过前文的梳理不难发现,学术界对开源合作生产的研究还处于零散状态,现有文献都是依据自身需求对开源合作生产展开了各种界定,尚未对开源合作生产这一构念达成共同认知。虽然Levine和Prietula(2014)文献已提出了开源合作生产的定义和界定四项原则,但仍局限于概念阐述,没有从理论或实证展开深入探讨。未来研究可以明确开源合作生产的关键概念界定,明晰该构念的研究边界,据此探究开源合作生产的主要特征。在此基础上,从多个理论视角出发,区分开源合作生产的结构维度,系统地厘清开源合作生产体系的架构,明晰开源合作生产的前因后果。

2. 开源合作生产的影响因素和作用机制研究。一方面,虽然已有文献从个体、组织和产品三个层面研究了开源合作生产的影响因素,但每一个层面的影响因素研究视角较为单一。另一方面,无论是基于个人层面、组织层面或者产品层面,各影响因素对开源合作生产的影响都是动态的且跨层次相互补充和影响的。因此,未来研究可以从心理学、进化学、行为学等多个角度出发,丰富开源合作生产各层次的影响因素,与传统层次生产相比,有何不同之处;探究跨层级影响因素在开源合作生产过程中的作用,从宏观或微观视角,通过建立自下而上或者自上而下的跨层级模型,建立对开源合作生产体系更为系统的认知;从社会资本理论视角,探讨各影响因素对开源合作生产的作用机制,探讨社会关系和社会网络对开源合作生产的作用。

3. 传统层级生产企业“开源合作化”的驱动因素研究。伴随着平台商业模式和众包模式的兴起,越来越多的传统层级生产企业借助互联网技术打开了“开源合作化”之路,例如,亚马逊(Amazon. com)网站成立于1994年,借由互联网的技术手段直接线上售书,是层级生产逻辑下的分销商模式。随后在1999年,亚马逊转变成一个“自营+平台”的混合式网站,该网站不仅提供亚马逊自营的商品,还允许其他卖方群体的加入,与其分享买方顾客群体。亚马逊的自营商品与该网站的其他卖方的商品产生了竞争。此时,亚马逊本质上既是层级生产逻辑下分销商企业,又是开源合作生产逻辑下的平台企业。因此,深入探讨何种因素驱动了类似于亚马逊这种传统层级生产的企业选择“开源合作化”转型,以及这类企业进行转型时需要付出何种代价等问题都是未来研究亟需解答的重要问题。

4. 基于顾客主导逻辑的理论思想,明晰开源合作生产的影响结果。学者李耀和王新新(2011)提出顾客主导逻辑下顾客单独创造价值理论,该研究认为消费或生产活动只是顾客实现自我和满足自我独特心理需求的手段,顾客最终目的是构建以自我为中心的价值创造网络体系,而不是受限于企业的掌控。开源合作生产过程中,大众参与者是自组织性的,没有预先层级,参与者的生产或消费是完全以自我目标为导向的,不受企业指挥层的影响。由此未来研究以顾客主导逻辑为基石,从源头探讨大众参与者在展开开源合作生产时满足了何种实际生活需要,开源合作生产对最终顾客产生了何种影响,以及开源合作生产对于整个社会的影响是什么等问题,将为学者们深入探索开源合作生产提供强力的支撑。

主要参考文献

[1]陈威如, 王诗一. 平台转型: 企业再创巅峰的自我革命[M]. 北京: 中信出版社, 2016.

[2]陈威如, 余卓轩. 平台战略: 正在席卷全球的商业模式革命[M]. 北京: 中信出版社, 2013.

[3]姜奇平. 共享经济从理论到实践的发展[J]. 互联网周刊,2015, (16): 70-71.

[4]金帆. 价值生态系统: 云经济时代的价值创造机制[J]. 中国工业经济,2014, (4): 97-109.

[5]凯文·凯利著, 周峰, 董理, 金阳译. 必然[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.

[6]李耀, 王新新. 价值的共同创造与单独创造及顾客主导逻辑下的价值创造研究评介[J]. 外国经济与管理,2011, (9): 43-50.

[7]刘志强. 分享经济, 热闹背后冷思考[N]. 人民日报, 2017-04-17.

[8]罗珉, 李亮宇. 互联网时代的商业模式创新: 价值创造视角[J]. 中国工业经济,2015, (1): 95-107.

[9]罗珉, 王雎. 跨组织大规模协作: 特征、要素与运行机制[J]. 中国工业经济,2007, (8): 5-14.

[10]王新新. 定位理论在当代的局限性[EB/OL]. https://mp.weixin.qq.com/s/91_2aQob-sbmWfjkoepEKQ, 2017.

[11]谢德荪. 源创新: 转型期的中国企业创新之道[M]. 北京: 五洲传播出版社, 2012.

[12]徐晋, 张祥建. 平台经济学初探[J]. 中国工业经济,2006, (5): 40-47.

[13]杨学成, 涂科. 共享经济背景下的动态价值共创研究——以出行平台为例[J]. 管理评论,2016, (12): 258-268.

[14]Afuah A, Tucci C L. Crowdsourcing as a solution to distant search[J]. Academy of Management Review,2012, 37(3): 355-375.

[15]Baldwin C Y, Hienerth C, Von Hippel E. How user innovations become commercial products: A theoretical investigation and case study[J]. Research Policy,2006, 35(9): 1291-1313.

[16]Baldwin C Y, Von Hippel E. Modeling a paradigm shift: From producer innovation to user and open collaborative innovation[J]. Organization Science,2011, 22(6): 1399-1417.

[17]Belk R. Sharing[J]. Journal of Consumer Research,2010, 36(5): 715-734.

[18]Belk R. You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online[J]. Journal of Business Research,2014,67(8): 1595-1600.

[19]Benkler Y. The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom[M]. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2007.

[20]Benkler Y. The penguin and the leviathan: How cooperation triumphs over self-interest[M]. [S.l.]: Crown Business, 2011.

[21]Botsman R, Rogers R. What’s mine is yours: How collaborative consumption is changing the way we live[M]. London:Harper Collins Publishers, 2010.

[22]Cornes R, Sandler T. The theory of externalities, public goods, and club goods[M]. New York: Cambridge University Press,1986.

[23]Darwin C. The origin of species by means of natural selection, or, the preservation of favoured races in the struggle for life[M]. London: J. Murray, 1900.

[24]Dawkins R. The selfish gene[M]. Oxford: Oxford University Press, 1976.

[25]Etgar M. A descriptive model of the consumer co-production process[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2008,36(1): 97-108.

[26]Hagiu A, Wright J. Multi-sided platforms[J]. International Journal of Industrial Organization,2015, 43: 162-174.

[27]Hauge Ø, Ayala C, Conradi R. Adoption of open source software in software-intensive organizations-A systematic literature review[J]. Information and Software Technology,2010, 52(11): 1133-1154.

[28]Heinonen K, Strandvik T, Voima P. Customer dominant value formation in service[J]. European Business Review,2013,25(2): 104-123.

[29]Hobbes T. Leviathan[M]. New York: Penguin Classics, 1982.

[30]Kane G C, Johnson J, Majchrzak A. Emergent life cycle: The tension between knowledge change and knowledge retention in open online coproduction communities[J]. Management Science,2014, 60(12): 3026-3048.

[31]Kurzban R, Houser D. Experiments investigating cooperative types in humans: A complement to evolutionary theory and simulations[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2005, 102(5): 1803-1807.

[32]Lengnick-Hall C A, Claycomb V, Inks L W. From recipient to contributor: Examining customer roles and experienced outcomes[J]. European Journal of Marketing,2000, 34(3-4): 359-383.

[33]Levine S S, Prietula M J. Open collaboration for innovation: Principles and performance[J]. Organization Science,2014,25(5): 1414-1433.

[34]Lusch R F, Vargo S L. Service-dominant logic: Reactions, reflections and refinements[J]. Marketing Theory,2006, 6(3): 281-288.

[35]Nowak M A. Five rules for the evolution of cooperation[J]. Science,2006, 314(5805): 1560-1563.

[36]Ramaswamy V. It’s about human experiences… and beyond, to co-creation[J]. Industrial Marketing Management,2011,40(2): 195-196.

[37]Smith A. Wealth of nations[M]. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

[38]Sundararajan A. The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism[M]. Cambridge,Massachusetts: MIT Press, 2016.

[39]Tapscott D, Williams A D. Wikinomics: How mass collaboration changes everything[M]. London: Atlantic Books, 2008.

[40]Trivers R L. The evolution of reciprocal altruism[J]. The Quarterly Review of Biology,1971, 46(1): 35-57.

[41]Tsou H T, Hsu S H Y. Performance effects of technology-organization-environment openness, service co-production, and digital-resource readiness: The case of the IT industry[J]. International Journal of Information Management,2015, 35(1): 1-14.

[42]Vargo S L, Lusch R F. Service-dominant logic: Continuing the evolution[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2008, 36(1): 1-10.

[43]Weber S. The success of open source[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.