从日剧《今天不上班》看当代日本社会的“姐弟恋”现象

2018-05-10李洁

李 洁

(淮海工学院,江苏 连云港 222005)

顾名思义,“姐弟恋”指的是女方年龄大于男方的婚恋模式。随着社会的进步,“姐弟恋”的定义并不仅限于年龄,还包含女方的社会地位、经济收入等高于或不低于男方。在日本,以1996年富士电视台播出的11集电视连续剧《悠长假期》为契机,近年来有关“姐弟恋”话题的影视剧层出不穷。据不完全统计,1995~2016年的20年间至少出品了40部这类影视剧,其中2005年1年就多达5部。除去商业营销等人为因素,这在某种程度上也表明“女大男小”的“另类婚恋”正引起众人注目。本文以描写职场“姐弟恋”的热播日剧《今天不上班》为例,结合日本社会现状考察分析当代日本的“姐弟恋”现象。

一、日剧中的“姐弟恋”现象

从早期的《悠长假期》《魔女的条件》,到近年来的《最后的灰姑娘》《今天不上班》,单凭片名也能够感受到剧情新颖、大胆与浪漫的气息。剧中男女主人公的年龄差跨度在2~20岁之间,其中5~10岁的居多。其所刻画的“姐弟恋”可谓形式多样,既有意想不到的邂逅,宛如童话般的奇缘,也有平淡不惊的相见,看似命中注定的厮守。在人物设定上既有职场同僚、校园师生,又有社会青年、自由职业者、大学生甚至家庭主妇。其中涉及老少恋、师生恋、婚外恋等颇受争议的“姐弟恋”不作为本文的研究对象。另据日本厚生劳动省国立社会保障人口问题研究所(以下简称“社保所”)2010年对已婚者所作的调查显示,近1/3夫妻的邂逅发生在职场。因此,综合故事的真实性、人气度等因素,本文选定《今天不上班》展开论述。

该剧改编自藤村真理的同名漫画,由日本电视台于2014年10月推出,并获得《电视周刊》主办的第83届日剧学院奖最佳作品奖的提名,饰演花笑的绫濑遥一举夺得最佳女主角奖。另据Audience Rating TV的统计,《今天不上班》的平均收视率为16%,位居2014年度收视率排行榜第4位。此外,日本公信榜的调查也表明,该剧在本年度秋季日剧中最受观众喜爱。

女主角青石花笑(绫濑遥饰)作为帝江物产公司食品部的普通白领,工作上踏实沉稳、尽心尽责。但由于缺乏“女人味”,再加上性格内向,不善言谈交际,眼看30岁仍形单影只,连恋爱的滋味都未曾品尝。不过这一切在她30岁生日那晚发生了改变,花笑鬼使神差地与在公司打工的21岁大学生田之仓悠斗(福士苍汰饰)同床共枕,以至于工作以来第一次跟公司撒谎请假。但之后花笑与小男友的交往并非一帆风顺。与此同时,同一写字楼某食品进口批发公司的CEO朝尾侑(玉木宏饰)注意到因爱而变的花笑并对其展开猛烈追求。可是花笑偏偏对“高富帅”不来电,始终钟情于“小鲜肉”。该剧将勇敢追求浪漫爱情的大龄都市白领刻画得栩栩如生,并且通过艺术创作展现了世人对“姐弟恋”的看法。

首先,女主角花笑最初对这场年龄跨度9岁的“姐弟恋”缺乏自信,怀疑对方的交往动机,担心成为男友的负担,当发现男友与年轻女孩子有感情纠葛时而自惭形秽,再加上害怕父母反对、同事闲话而迟迟不敢公开恋情。但这份恋情却给花笑带来了前所未有的恋爱体验,并认识到“心底的某一角落有个决不放弃的自我,最终使自己打消放弃的念头”,也正是这种木讷执着让她赢得了真爱。相比之下,男主角田之仓并不排斥“姐弟恋”,前女友就是他的同门师姐。作为情场高手,田之仓更为自信、主动,在公司的电梯间大胆壁咚花笑并断言:“也许你是喜欢我的”。虽然还是个大学生,但他做事老练有担当,对未来有清晰的规划,生活也安排得井井有条,完全颠覆了人们对日本男性“两手不做家务事,一心只当工作狂”的传统印象。

其次,双方家长对儿女“姐弟恋”的态度不一。花笑父母对独生女管教甚严,虽担心其终身大事但从不催婚。当得知女儿男友还是一名大学生时,母亲虽感意外却能平静接受,父亲则反应强烈,直接对田之仓下逐客令。但在花笑告知“他为人诚实为我考虑”后也默认了女儿的恋情。而在获知两人分手后,老两口又对女儿与朝尾的交往充满期待,表明他们对“姐弟恋”心存顾虑,内心仍希望女儿能够与有一定经济实力的年长男性交往。与之相比,田之仓的母亲则相对开明,欣然接纳花笑并表示田之仓“很孩子气,所以一直想让他找个年纪大的”,甚至敦促儿子尽早就职,成家立业。

最后,当事人各自的朋友也不太赞成他们的交往。身为家庭主妇的一华是花笑的闺蜜,她并不看好“姐弟恋”,觉得“跟大学生谈恋爱太不现实”“都30岁的人啦,跟他掰了赶紧找别人才是上策”,并且认为苦追花笑的朝尾是“相当不错”的人选,“才貌双全,了解你的德行还愿意娶你”,力劝花笑“别错过这千载难逢的机会”“不能再犯糊涂回大学生身边,那才是暗无天日的地狱”。同样,暗恋田之仓的年轻女孩广乃认为花笑仅仅是个好人而已,花笑能做到的自己也能做到,让田之仓选择自己。田之仓的前女友也认为花笑在拖其后腿。还有作为田之仓情敌兼两人恋爱军师的朝尾,在听到花笑夸男朋友“不像某些人总强迫别人,不顾别人的心情为所欲为”时,提醒道:“他可是个大学生哦”。在花笑念念不忘田之仓时朝尾语重心长地告诫:“你恋爱经历尚浅,还不懂。四目相对擦出火花、让人欲罢不能的恋爱没有未来。眼里只有对方会妨碍各自前途,到头来一事无成”,并跟田之仓点明“你没有真正了解她”。朝尾虽有横刀夺爱之嫌,但他的分析也得到了当事人的认同。

综上所述,男女主人公的恋情最开始并不被众人看好,甚至当事人自身也倍感世俗压力曾一度打算放弃,反映出“姐弟恋”在普通民众眼里依旧有悖社会主流,不被承认。但该剧旨在打破常规,渲染世俗观念在真爱面前的渺小与不堪一击,传达出只要两情相悦、志同道合,人们就应该以包容开明的态度接纳并祝福的讯息。

二、日本社会中的“姐弟恋”现状

在晚婚晚育的社会大环境下,日本民众对“姐弟恋”的态度正在悄然转变。官方及民间机构的调查结果中均有所体现。

首先,据2002年日本热销的女性杂志《an.an》针对496名16~35岁男性所作的调查,55%的受访者表示爱慕“姐姐”,32%的承认目前交往的女友比自己大,平均年长2.82岁,而坚决抵制“姐弟恋”者仅占1/10。网络调查公司Macromill在2011年对400名20~30岁未婚男女进行的类似调查显示,24%的男性能够接受的女性比自己大的年龄上限是3岁,38%的为5岁,27%的为10岁,合计高达89%;只有5%的男性表示不接受“姐弟恋”。

其次,2004年NHK在“现代日本人生活方式调查”中关于婚姻条件的调查表明,仅10%的男性和8%的女性介意对方年龄。而小学馆Woman Insight研究所2015年调查“理想的配偶职业及其与年龄的关系”时发现,男方对女方职业最为满意的依次是幼师、公务员、护士、婚礼策划师、设计师、医生、空姐,且对年龄的要求相对宽松,一般女方大6岁以内都能接受。由此可见,年龄在婚配条件,尤其在男性的求偶条件中并非起主导作用。

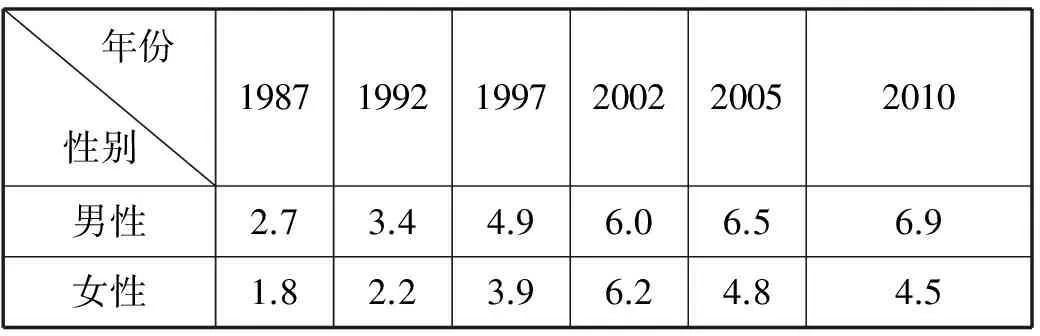

再者,社保所公布了1987~2010年间关于18~35岁未婚男女对“与配偶年龄差距期望值”的6次调查结果。其中“姐弟恋”意愿者占总调查人数的比例如表1所示。

表1 1987~2010年间18~35岁未婚男女“姐弟恋”意愿的构成比率(%)

注:数据摘自日本社保所《第14回出生动向基本调查关于全国未婚者结婚与生育调查的结果概要》。

可以看出,虽然有“姐弟恋”意愿的男女比例均未超过10%,但总体上是在逐年增加。这虽然看似对主流婚配观念并未带来冲击,但从该调查的整体结果来看,“男大女小”的传统模式在迅速减少,“姐弟恋”和夫妻同龄则呈上升态势,表明日本年轻人的婚配观念已有所改变。

以上针对未婚者的各项调查表明,“姐弟恋”在民众眼里不再是另类,甚至有不少男性对此持肯定态度。同时也发现,民间机构与官方部门的数值差距较大,民间数值远高于官方。究其原因,官方的调查样本多在五千人以上,而民间只有数百人,在可信度上官方调查更胜一筹,且民间调查虽是随机但更倾向于对男性意愿的调查。

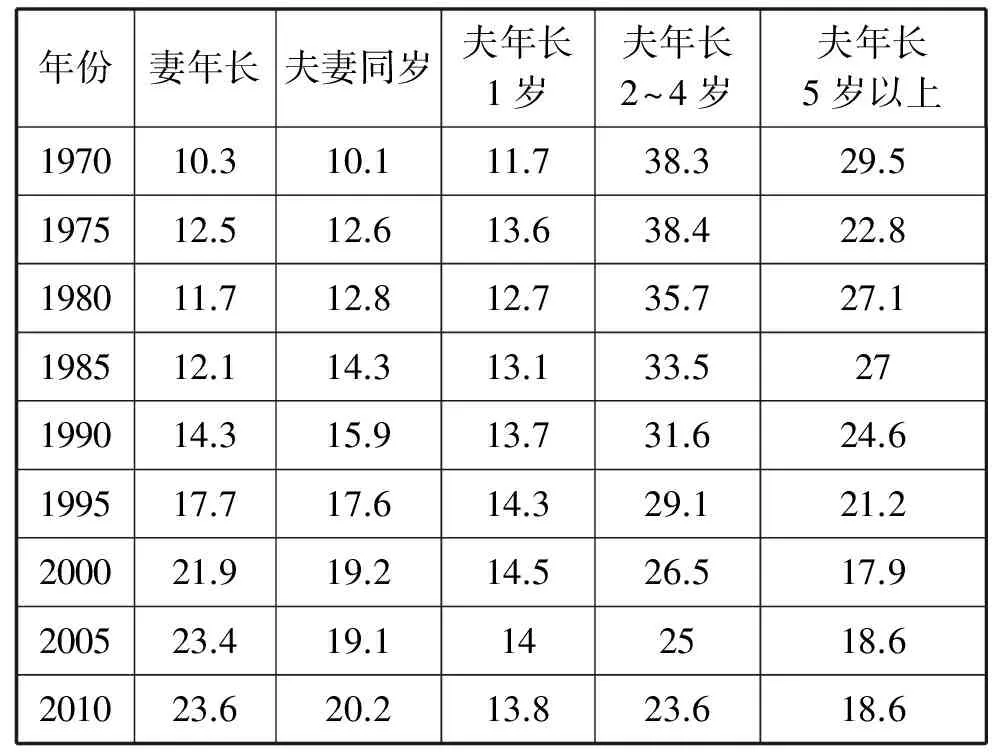

另外,针对已婚夫妇中初婚夫妻年龄差的构成状况,社保所在1970~2010年间每隔5年进行一次调查,共实施了9次,其结果如表2所示。

表2 1970~2010年间初婚夫妻年龄差的构成比例(%)

注:数据摘自日本社会实情数据图录,http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2454.html。

表2显示,已婚者中“女大男小”的婚配同样呈逐年上升的趋势,且均超过10%,2010年更是逼近24%,远高于官方对于未婚者意愿调查的比例,表明日本年轻人在对待“姐弟恋”方面存在言行不一现象。虽然很多日本人思想上相对保守,尤其是女性顾虑重重,而实际情况则是“姐弟恋”在现代家庭构成中已经占有相当比重,可谓“理想骨感,现实丰满”。这也许归咎于日本人不太愿意大张旗鼓地公开其内心的真实想法,但在行动上却是目标明确、毅然决然的民族性格。

三、“姐弟恋”现象的社会根源

(一)女性社会地位的提高

在政策法规及机构设置方面,日本1986年颁布的《男女雇佣机会均等法》为女性就业提供了法律保障;1994年内阁府成立“男女共同参画室”(2001年更名为“男女共同参画局”),旨在呼吁女性与男性均享政治、经济、文化利益,同时女性也有参与承担的义务,入选该局2015年度最佳口号的“地域力×女性力=无限大的未来”充分反映出政府对女性社会价值的肯定。

在接受教育与就职方面,截至2016年,日本女性的大学升学率(包括短大)已高达57.1%。据说女性走向社会将带动日本GDP增长13%,安倍政府因此大打女性牌,宣称建设“让女性大放异彩的日本”,其着力推行的“女性经济学”[1]成效斐然。日本总务省统计局的数据显示,2016年女性就业人数为2801万人,比往年增加了47万人;就业率为48.1%,上升了0.9%,其中15~64岁的女性就业率为66%,上升了1.4%;正式工和非正式工分别增加了35万人和22万人,均高于男性增长人数。

以上足以说明女性在推进日本社会经济发展方面所起的作用不可低估,而其中不乏事业成功的未婚白领,她们独立自主、成熟干练,无需依靠男性就能够获得较高的经济收入和社会地位。然而,对工作的投入却给其婚姻带来负面影响,很多女性成了大龄剩女。如今只有5.5%的日本年轻人通过传统的相亲方式认识恋爱对象,87%的则是通过朋友、同学介绍或与职场同事产生的自由恋爱,这就为“姐弟恋”提供了机遇。

《今天不上班》中的花笑和田之仓任职于同一公司,一个是正式员工,一个是实习大学生,是典型的“败犬姐姐”与“小鲜肉弟弟”组合。虽然“姐姐”受到“钻石王老五”朝尾的猛烈追求,但却更钟情于能够带来异样感受的“弟弟”。

从现实社会和电视剧中都能够看出,职业女性不再受制于传统观念,她们有实力和魄力选择自己喜欢的恋爱方式。随着社会地位的提高和自我意识的增强,日本女性在婚恋中获得了一定的主动权,男女间的差距缩小,一定程度上重塑了婚姻中的男女关系。从社会发展的宏观层面考量,“姐弟恋”在当今日本已非偶然,是政治、经济、教育等因素综合作用的结果。

(二)婚姻观与择偶观的转变

从20世纪90年代至今,崇尚晚婚不婚的日本年轻人不断增多。据厚生劳动省统计,2014年平均初婚年龄男性为31.1岁、女性为29.4岁,分别比1980年增加了3岁和4岁;自1993年起认为“结不结婚无所谓”的人数超过了认为“理所当然结婚”的人数,2013年“无所谓”的已达63%,只有33%的认为“理所当然”;打算终身不婚者2002年为5%,2015年升至10%。据社保所2010年的统计,终身不婚(50岁为界)的男性为20.1%,女性为10.6%,且有上升趋势。另一方面值得关注的是,2005年、2010年、2015年的调查显示,想结婚的男性分别为87%、86.3%、85.7%,女性为90%、89.4%、89.3%,表明一直以来绝大多数年轻人有结婚打算。在2015年社保所的调查中,即便回答终身不婚者中也有44.1%的男性和49.8%的女性表示今后也许会结婚。

这些看似矛盾的调查结果反映出,虽然可供选择的生活方式趋于多样化,但婚姻家庭依旧是众望所归。只不过由于各种原因未能如愿,其中除了无合适人选之外,还有一个重要原因就是资金不足。长期的经济不景气造成年轻人对承担组成家庭所需的成本缺乏足够信心。所幸的是,近年来日本经济延续温和的复苏态势,失业率也降至1994年以来最低的3.1%,再加上女性就业待遇提高、育儿休业法出台,让原本就有结婚想法的人们重燃结婚念头,一旦遇见意中人自然水到渠成。所谓的合适人选也并不拘泥于门当户对、男大女小,而是更趋于理性客观。例如,女性的择偶标准从早先的三高(高学历、高收入、高身材)转向三低(低姿态、低风险、低依赖)、三手(帮手、联手、牵手)乃至三平(收入平稳、外貌平常、性格平和)[2],从注重结婚内容的外在追求转向注重婚姻本身的内涵把握,少了浮华多了务实。虽然女方依旧注重男方的经济状况,但转而求稳而非一味攀高,尤其是30~59岁的成熟女性中只有10%的要求男方收入高,低于16~29岁年轻女性的17%。另据2015年社保所的最新调查,男性也开始将女方的经济状况纳入择偶条件。据说在日本过上小康生活所需的最低家庭年收入为484.2万日元,而二三十岁男性的年收入平均为354.5万,其中20~24岁男性只有261万(据2016年日本国税厅数据),仅凭男方收入根本无法实现小康生活。在《今天不上班》中这些情况也都有所反映。花笑作为正式员工收入稳定,田之仓则几乎没有养家糊口的资本。花笑从未将男友的收入作为衡量爱情的砝码,而是视其为潜力股,看中他“年纪轻轻就那么脚踏实地地对人生有明确目标”,甚至自信地跟田之仓的母亲承诺“我来养活他”。

可见当代日本的职业女性在婚恋中不再充当配角,她们借助经济上的实力有了更加宽泛的选择。而现实生活中往往又是经济基础决定婚姻地位,当年龄、相貌等在择偶条件中居次要地位时,“姐弟恋”增多当属情理之中。

(三)家庭观的转变

NHK社会舆论调查部1973年至2013年每5年开展一次国民意识调查,其结果表明日本人的家庭观已发生变化。1973年35%的女性愿做家庭主妇,42%的女性赞成育儿优先,只有20%的女性希望家庭工作两立。而2013年女性主妇与育儿意愿分别降至11%和31%,两立则升至56%[3]。社保所也作过类似调查,其数据显示,自1992年以来,女性对于“主妇型”和“育儿型”家庭模式的支持率持续走低,“两立型”则逐步增加。与此同时,男性的思想观念也在改变。2015年社保所的调查显示,只有10%的未婚男性希望婚后妻子成为专职主妇,多达33.9%的男性希望妻子继续工作,创历史新高。另外,自1992年《育儿休业法》实施以来,男性也纷纷加入育儿行列,一定程度上减轻了两立女性的压力。在家务承担方面,有90%以上的男性表示愿意协助,尤其是16~29岁的年轻男性中甚至过半数者对当“家庭主夫”没有抵触。

随着女性经济地位的提高和职场中论资排辈、终身雇佣制的土崩瓦解,“男主外、女主内”的传统家庭模式遭到66.6%的男性和69.5%的女性的反对,取而代之的将是夫妻共同承担家务和育儿任务的“男女协作”模式[4]。已在职场中闯出一片天地的成熟女性希望婚后能够一直工作下去,符合年轻男性的择偶标准;而年轻男性更乐于承担家务,也满足了成熟女性对理想丈夫的要求,这种互补为“姐弟恋”扫清了障碍。

剧中的花笑即便与田之仓终成眷属,也依旧坚持工作,并且由内勤转向富有挑战性的外勤,而田之仓主动做早餐、整理家务,并且出国深造为立业积累经验,也使得花笑感动万分。这种模式正在被越来越多追求平等协作的男女所推崇。

(四)社会对“姐弟恋”的接纳

在晚婚不婚现象相当普遍的日本,大多数父母会为找到意中人的子女感到高兴,而不再纠结于年龄的大小,即便是思想保守的父母也不会对“姐弟恋”加以阻挠。另外,不婚不育造成的少子化现象也令政府颇感头疼,并力图寻求解决办法。鉴于此,影视媒体以及婚介机构、网站纷纷大显身手,以各种方式鼓动年轻人早日迈入婚姻殿堂,宣扬“姐弟恋”即为其一[5]。在如此开放的社会大环境下,人们逐渐抛开世俗偏见,以宽容豁达的心态看待“另类婚恋”,这样的良性氛围促使年轻人跃跃欲试。以前与“弟弟”约会被看作是嫁不出去,如今则成了身份的象征。此外,如今不少年轻男子被指有“恋母情结”,缺乏阳刚之气,而“姐弟恋”也许恰好适合他们。

剧中虽然看不出田之仓有“恋母情结”,但其母亲说他是个长不大的孩子,并期望他能够找一个“姐姐”女友。而执着追求真爱的花笑对田之仓一往情深,令田之仓母亲非常满意,他俩的恋情最终获得亲朋好友的理解和认可。如此结局是与社会对“姐弟恋”的接纳态度分不开的。

(五)名人效应及猎奇心理

热衷模仿是日本人集团意识的体现,尤其是年轻人尤好效仿明星大腕,这种追星的狂热甚至折射在婚恋观上。近年来,被誉为幸福指数高的“姐弟恋”受到众多明星的青睐和追捧,其中不乏木村拓哉、小雪、铃木一郎、松坂大辅等影视及体育巨星,在体育界甚至有“姐弟恋”旺夫之说。NAVER信息收集网站2015年的统计数据显示,已有34对名人夫妻是“姐弟恋”,之后更有新人前赴后继。而他们的言行被粉丝们奉为至宝,趋之若鹜般地效仿,再加上年轻人固有的猎奇与冒险心理,从而涌现出“姐弟恋”的大胆尝试者。

(六)“姐弟恋”的魅力所在

首先,思想性格互补。“弟弟”年轻气盛,思想更加前卫开放,赞同男女平等,追求爱情直截了当,不会高高在上般地患得患失,这令期待自由浪漫爱情的“姐姐”怦然心动。而“姐姐”成熟稳重,善解人意,自信、自强、自爱的同时少了任性、肤浅、幼稚,“弟弟”无需在交往中处心积虑、煞费苦心。

其次,日常生活互助。“姐姐”往往是事业成功的职业女性,她们希望夫妻共同承担家务和育儿任务,而“弟弟”更愿意提供给妻子宽松的私人空间,更能放下架子主动承担力所能及的家务。此外,在服饰、饮食、娱乐等方面“弟弟”独特的鉴赏眼光,可以让“姐姐”做到稳重与时尚并存,更能体会生活的充实与美好。

最后,身心互依。相对年轻女孩而言,“姐姐”更强的母性心态能够使在原生家庭中未满足或已成惯性的“弟弟”充分感受到母性的温暖,而“姐姐”也能够从“弟弟”那里获得激情,夫妻生活更加和谐。不仅如此,“姐姐”注重修身保养,很多根本看不出实际年龄,与“弟弟”在一起没有年龄上的违和感。况且日本女性的平均寿命比男性大约长7年,“姐弟恋”更容易将“白头偕老”变成现实。

《今天不上班》中田之仓对年轻女孩的示爱置若罔闻,认定花笑才值得信赖,并告诉花笑父亲:“我喜欢她,这与年龄无关”,表明“弟弟”们并不看重年龄,甚至认为年轻女孩经不起风浪,二人感情无法长久。花笑也欣赏田之仓拿得起放得下、轰轰烈烈追求爱情的男子汉气概,他们之间的真挚感情时不时引起观众的共鸣。

四、结语

如今,互联网将硕大的世界变成了小小的“地球村”,生活形式呈现多样化。恋爱结婚似乎已非人生必经之路,但绝大多数人依旧对美好爱情充满向往。正如剧中主题歌所唱:“一辈子的恋爱白痴,一辈子对爱情一无所知,这样的人生我不要。”目前现实生活中“男大女小”的婚姻居多,但随着社会对多元婚姻观的包容,“男女同龄”“男小女大”的比重将不断增加。有心理学专家称,“姐弟恋”模式更能稳定婚姻关系,“姐弟恋”可以说是男女平等的文明体现,对推动社会进步具有一定的积极意义。在晚婚不婚现象日趋严重的情况下,只要当事人两情相悦,对社会又毫无危害,“姐弟恋”就应该加以提倡。

参考文献:

[1] 于红卫.安倍的“女性经济学”折射出什么[J].世界知识,2014,(16):70~72.

[2] 高橋高市,荒牧央.日本人の意識·40年の軌跡(1)~第9回「日本人の意識」調査から~[R].NHK放送研究と調査JULY2014,2014,(6):2-39.

[3] 谢新华,张宁.日本女性社会地位的相关研究[J].山东女子学院学报,2011,(4):67-71.

[4] 吴宏杰.从日本女性择偶观的嬗变看日本泡沫经济破灭前后的社会背景[J].青春岁月,2014,(2):251.

[5] 冯爱红.女性功利性择偶及文化背景分析[J].山东女子学院学报,2015,(2):57-61.