旅游城市人居环境与城市化协调分析*

——以黄山市为例

2018-05-10王俊月杨兴柱

王俊月,杨兴柱,王 群

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241002)

0 引言

快速发展的城市化进程,它不仅带动全球经济进入飞速发展阶段,也使世界的国家正面临资源稀缺和环境退化加剧等问题,它已成为人类栖息地可持续发展的重要挑战。城市化的加速发展使越来越多人口迁居到城市,导致城市空间群体扩张[1];并威胁到我国农业生产、粮食安全、生物多样性、休闲空间的供应、能源的调节、环境质量等,最终降低居民的生活质量。在城市化发展过程中,注重人居环境的建设,实现两者同步发展,提高居民居住宜居性,是科学界研究的热点之一。

早在19世纪末20世纪初,国外学者霍华德、泰勒、茫福德、沙里宁等城市规划学派学者以优化城市布局、合理规划城市功能布局为目标,为人居环境实践提供相关理论等;杜能、克里斯特勒等地理学派学者以“人地关系”为核心,探究城市空间结构(包含人居环境的研究——住宅建设区位等);20世纪50年代,Doxiadis等学者从聚居学的角度研究城市居住环境,建立“人类聚居学”系统,首次提出“人居环境科学”[2];20世纪60—70年代,第一次联合国人类住区大会(简称人居一)、世界环境与发展大会等国际会议的举办,引入可持续发展理论,通过研究城市人居环境,加深对城市化的认识;21世纪初,Qingling Zhang、Seto等学者研究发现定居点(特别是城市地区)代表人类的活动中心,对城市化影响深远,定居点的地位和发展利于解决城市化紧急问题[3];近几年Esch、Ehrlich、Marconcini等人基于 EO图像,准确获取人类住区层,研究人类住区空间结构和时空发展,分析人类住区特性和模式,定量探究城市化空间模式,描述一般的城市化现象[4-6]。我国对其的研究主要从“人居环境科学”被 Doxiadis提出开始[7],人居环境学术框架正式在我国确立是1993年吴良镛院士创立的“人居环境科学”[8]。我国学者从城市人居环境类型、特征及时空演变特征[9-10]、质量评价[11]、其与经济/城市化关系及协调性分析[12-16]、适宜度[17]等方面进行研究。城市化的研究领域是城市化综合评价[18]、发展动力机制[19]、不同地区差异演化过程[20]以及与经济发展的协调性[21]等方面。

城市化与人居环境两者是相互影响、相互联系的[22],城市化的目的是促进人居环境持续健康发展,人居环境用于检验城市化的质量[23]。李雪铭、刘洋、杨文龙、钱坤、张文忠等人用定量方法分析两者之间的协调性[24],但研究区域主要集中在省会城市(银川、南京、西安)、副省级城市(厦门)、都市圈(长三角、武汉都市圈)和宜居城市等,虽然部分城市(大连)与旅游有关,但旅游只是该城市发展的重要产业之一,对以旅游作为支柱产业城市的城市化与人居环境协调度研究较少。若能探究旅游城市中两者的协调性,则能更深地加强对人居环境的认识和理解。

旅游发展带动该地区城市化的进步,通过梳理我国获得联合国人居奖的城市大多是旅游城市(大连、苏州、烟台等),同时张骏、古风等人探究发现城市旅游发展与人居环境之间存在相关性,且为呈正相关的关系[25];李雪铭等人研究证明人居环境与城市化呈正相关[26],旅游作为中间力量,发挥重要作用。本文以旅游城市黄山市作为案例地,依据熵值法和协调度模型等方法,定量探讨黄山市2005-2014年10年间城市化与人居环境的情况并探讨两者协调性,旨在为旅游建设过程中推动人居环境与城市化协调可持续建设提供借鉴。

1 研究对象、数据来源与研究方法

1.1 研究对象的典型性

黄山市隶属皖南山区,地处浙江省的西北部,江西省的东北部,是皖浙赣的结合部,靠近长江经济带,毗邻南京都市圈。全市包括三区四县,所占空间狭小,只占安徽省空间的7%。截至2014年,全市总人数为147万人,只占安徽省总人数的2.1%,其中非农为36.7万人,占安徽省非农比重的76.6%。黄山市城市建成区面积达62.6%,比去年增加17%,城镇化率已达到47%。且旅游资源丰富,有3处5A级风景区,53处A级以上5A 级以下景区;世界级自然风景区1处,国家级4处,古村、古镇、古街等人文资源众多;2004年被评为我国第一批旅游优秀城市,2014年作为四大核心区之一参与到皖南国际文化旅游示范区建设中。 作为其重要支柱产业的旅游业,2014年旅游接待总人数达到4 165.1万人次,旅游所得收入为54.4亿元,占全市总收入比重的69.88%,全市经济建设中旅游行业起到关键作用。黄山市先后获得我国最具幸福感、公众最向往的城市等一系列殊荣,并在我国中部6个省份中首先获得“中国人居环境奖”[27]。综上,本文选择黄山市作为本文研究的案例地,具有一定的典型性。

1.2 数据来源

安徽省黄山市城市化水平测算指标和人居环境质量评价指标数据是构成本文的研究数据。各指标主要来源于《黄山年鉴(2006-2015)》《黄山市国民经济和社会发展统计公报(2006-2015)》《黄山市统计年鉴(2006-2015)》《安徽省统计年鉴(2006-2015)》《中国城市统计年鉴(2006-2015)》等。

1.3 研究方法

城市化与人居环境的相关指标没有参考标准值,只有该指标对整体的正向影响或负向影响,因此选取熵值法分别计算两者的综合指数,熵值法具体测算步骤见参考文献[28]。城市发展与城市环境不同阶段城市发展耦合关系的量化指标被用来反映两者的协调度[29-30],而协调度用来衡量两者的协调性。对于协调度定量研究的方法众多,本文主要采用张馨、李雪铭[31]建立的协调度模型:

其中:C代表协调系数;X代表城市化综合指数;Y代表人居环境综合指数;其中K=2。

设T=α*X+β*Y

(2)

其中:α、β为待定系数,他们的取值为α=β=0.5。

则两者协调度计算公式为:

(3)

2 模型的建立和计算

2.1 城市化综合指数

2.1.1 黄山市城市化指标体系构建

主要指标法和复合指标法被用来测算城市化水平的两种主要方法[32]。本文主要采用复合指标法进行测算,并在于翔、韩昊英、王倩雯等人在测算城市化所采用复合指标即人口、经济、空间、社会[33]的基础上;结合陆林、朱冬芳、虞虎等人关于长三角旅游城市的相关指标[34]以及谷永泉、杨俊、冯晓琳等人对中国典型旅游城市指标的构建[35],加入反映“旅游城市化”的相关指标。“旅游城市化”主要是指旅游作为推动城市化的一种动力,引导人口向城市集中的过程[36];旅游在城市经济中具有重要作用,因此本研究参照反映旅游城市化水平的相关指标[37-38],选取旅游基础设施、旅游收入、旅游人数及旅游消费等几个方面构建旅游城市化黄山市的指标体系(如表1所示)。

2.1.2 黄山市城市化测度

依据熵值法计算得出黄山市10年的城市化总综合指数和城市化各指标综合指数,并绘制黄山市10年间总综合指数变化趋势图(见图1)以及人口、经济、空间、旅游、社会各指标综合指数随着时间变化图(见图2)。结果显示:黄山市城市化综合指数大致出现波动上升的趋势,在2006年达到10年间最小值(0.236),2014年达到最大值(0.698),其发展变化趋势与旅游城市化变化趋势大致相同(见图2)。通过表1中城市化各指标所占的权重,旅游城市化明显大于其他指标,其对黄山市城市化贡献较大。

表1 黄山市城市化指标体系

数据来源:根据参考文献得出。

数据来源:作者计算。图2 城市化各指标综合指数变化趋势图

2005-2007年黄山市城市化综合指数随着时间的推进大体上呈现上升趋势,该时间段内黄山市旅游发展进入繁荣时期,尤其是2006年在众多旅游竞争城市中被国家评为百强城市,旅游服务设施不断完善(包括星级饭店数增加),旅游接待量人数不断增加,旅游消费不断提升,增加了黄山市旅游总收入,带动全市总体经济发展,推动全市总体城市化进步。

2008-2011年黄山市城市化综合指数变化较平稳,数值在0.40~0.48之间变化。图2中反映城市化各指标在此阶段内变化趋势呈现一定的波动性,但波动幅度不大。且各指标对城市化均为正向影响,因此黄山市总体城市化综合指数在各指标共同作用下呈稳定状态。

2012-2014年黄山市城市化综合指数呈先下降又上升的趋势。2013年人口、经济、空间、旅游、社会城市化各指标均呈下降趋势,且2013年H7N9型禽流感病毒在安徽省率先被发现,到安徽旅游的人数骤减,整年旅游发展处于低谷期,旅游收入出现较大幅度的下降,进而使黄山市整体经济发展受到影响;在2014年黄山市旅游发展进入新时期,国家发改委在2014年提出建设首批包括安徽黄山在内的7个国家公园示范区,同年又提出将黄山市列入皖南国际文化旅游示范区四大核心区,全市进入空前发展阶段。

2.2 人居环境综合指数

2.2.1 黄山市人居环境指标体系构建

国外最早且较全面的关于人居环境评价指标体系是由澳大利亚在1996年提出的[39];随后1998年阿伦达尔中心增加了“城市环境质量和可持续发展能力”的指标,形成了城市环境指标矩阵[40]。Richard Moles、Walter Foley等人以79个爱尔兰居民点为样本,构建社会经济、环境、生活质量、运输指数四大系统层,分析城市人居环境可持续性[41]。我国对人居环境评价指标多集中在居住条件(生活、居住舒适度)、环境状况、城市公共基础设施条件、社会经济因素等方面。本文参考相关文献资料,结合黄山市实际情况,以及数据的可获取性,并参照科学性、全面性、针对性、可比性等原则[42],构建4项一级指标即居住条件、社会稳定度、基础设施、生态环境和15个具有代表性的细化的二级指标(如表2所示)。

表2 黄山市人居环境指标评价体系

数据来源:根据参考文献得出。

2.2.2 黄山市人居环境综合测度

通过熵值法计算黄山市人居环境各指标权重以及综合指数,绘制出黄山市2005-2014年人居环境综合指数变化趋势图(见图3)和人居环境各子系统(基础设施、社会稳定度、居住条件以及生态环境)指标综合指数变化趋势图(见图4)。从图3中看出黄山市人居环境综合指数总体上呈快速上升趋势,其发展经历了上升(2005-2009年)——下降(2010-2011年)——再次上升(2012-2014年)3个阶段。并且各子系统增长态势与总系统发展类似。人居环境综合指数的快速增长是各子系统共同作用的结果,且人居环境综合指数变化趋势与各子系统变化趋势一致,表明人居环境各系统指标之间是相互关联的。

数据来源:作者计算。图3 黄山市人居环境综合指数变化趋势图

数据来源:作者计算。图4 黄山市人居环境各指标综合指数趋势图

自2005年我国首次提出建设宜居城市后,人居环境的建设受到各级政府的重视,黄山市人居环境建设处于稳步上升阶段。从图4可看出,2005-2009年影响人居环境的基础设施、生态环境、居住条件、社会稳定度各指标综合指数随着时间推进呈现上升趋势。在此期间,正向影响人居环境的主要指标——生态环境、基础设施的指标,如高等学校在校学生数、每百户拥有家用电脑、人均道路及人均公共绿地面积等都随着时间增长处于上升阶段。因此,黄山市人居环境在2005-2009年处于上升阶段。

2010-2011年其综合指数又有所下滑,但下滑幅度较小,只下降了0.06。主要是因为基础设施、生态环境综合指数在2011年都有所下降,且下降趋势较明显,影响了人居环境总体发展。

2012-2014年人居环境发展再次出现回升,达到黄山市10年间最大值0.762。黄山市人居环境各指标处于不断增长阶段,在2014年正向影响人居环境部分指标达到最大值,如人均居住面积、每百万人公共图书馆藏书、每万人医生数、每万人拥有公共汽车数等;同时负向影响人居环境的指标——人均日生活用水量、失业率、恩格尔系数达到研究阶段的最小值。在所有指标共同影响下,人居环境再次出现回升。

3 黄山市人居环境与城市化协调度分析

3.1 总协调度

协调用来描述不同系统或系统组件的和谐关系,保障系统各组成部分有效地协同工作。城市化与人居环境两者之间存在互动和反馈,通过SPSS回归分析,得出相关系数为0.924,两者相关性较大。而两者之间是否处于协调状态,需要进行定量化评估。采用公式(1)~(3),计算得出黄山市人居环境与城市化的协调度以及协调类型(见表3),并依据张馨、李雪铭[31]80划分的协调度(见表4),得出黄山市10年间两者的协调度。结果表明:其协调度发展阶段主要分为5个阶段,即不协调(2005年)——勉强协调发展(2006年)——初级协调发展( 2007-2009年)——中级协调发展(2010-2013年)——良好协调发展(2014年),其发展过程呈现一个不断上升的态势。

数据来源:作者计算。

表4 城市化与人居环境协调度分类

数据来源:根据参考文献[31]整理所得。

数据来源:作者计算。图5 黄山市协调度变化图

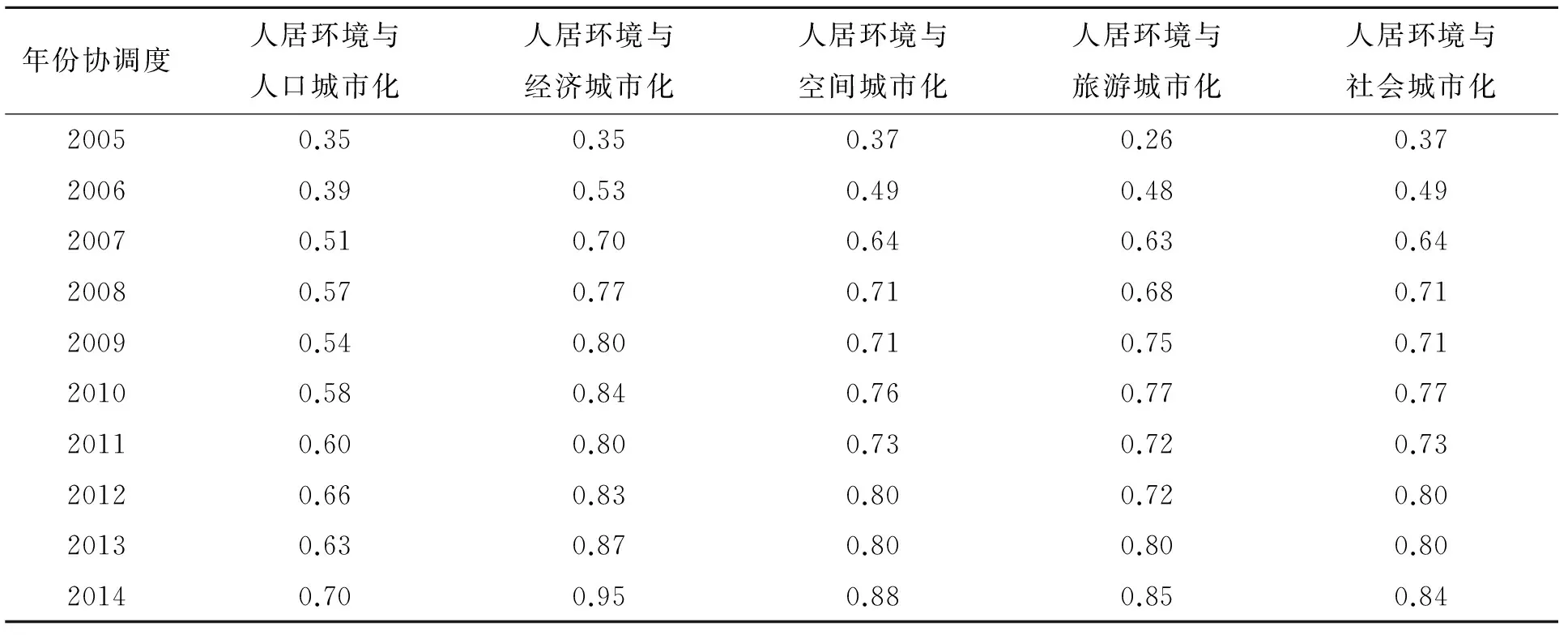

3.2 黄山市各指标的协调度

3.2.1 黄山市城市化各子系统指标与人居环境的协调度

黄山市城市化综合指数与各子系统综合指数之间相互关联,它们之间表现为线性相关。非农人口的增加比重影响城市化进程,两者相关系数为0.995,非农人口所占比重越大,城市化水平越高;第三产业正向影响城市化水平,两者相关系数为0.986,第三产业所占比重高低,直接反映城市产业结构的合理性;城市建成区建设用地占城市面积比重是体现当地政府对城市土地的合理规划,是维持城市可持续发展的指标(相关系数0.995);而旅游发展对旅游城市的发展十分重要,旅游相关指标对城市发展具有正向影响,两者相关性较高(0.995);居民家庭消费水平在一定程度上反映居民当前的生活水平,正向影响城市化发展,两者相关系数为0.961,家庭生活质量的提高,带动家庭花销,家庭花销作用于拉动经济增长,推进城市化发展进程。

依据公式1,并结合熵值法测算黄山市人居环境与城市化各子系统指标之间的协调度(见表5),绘制其协调度随时间变化趋势图(见图6)。从图6中可得出其协调度总体上呈上升趋势,与人居环境和城市化协调度总趋势相同。但各自之间的发展趋势存在差异,人居环境与经济城市化两者之间协调度最高,与社会城市化协调度最低;与其他三者的协调度介于两者之间。在表4中总的协调度中,2005-2006年处于不协调状态和勉强协调,同时城市化大于人居环境综合指数,人居环境处于落后的状态。而2005-2006年协调度都处于不协调状态,它影响了整体协调度。2012年人居环境属于同样的情况,但在人居环境与城市化各子系统之间协调度较好,尤其是与旅游、经济城市化之间处于良好协调中,且结合表1和图2可分析出旅游、经济城市化对人居环境作用相对较大,因此系统整体协调度属于中级协调发展。

表5 人居环境与城市化各子系统指标的协调度

数据来源:作者计算。

数据来源:作者计算。图6 人居环境与城市化各指标协调度

3.2.2 黄山市人居环境各子系统与城市化的协调度

黄山市人居环境综合指数与各子系统综合指数之间相互关联,它们之间呈线性相关,且各子系统与人居环境总综合指数的相关系数均为0.994。居住条件子系统中,人均居住面积对居住条件系统产生正向影响,人均居住面积越大,越能够改善居民居住条件,提高居住舒适度;人口密度与居住条件子系统呈负向影响,人口密度越少,人均占有面积越大,休闲娱乐空间越大,对居住条件产生间接影响。在社会稳定度子系统中,年末城镇登记失业率与城镇居民恩格尔系数均负向影响社会稳定度,失业人数越少,城市就业条件越优越,政府对就业保障措施越好;恩格尔系数体现家庭用于食品的花费,该系数越低说明居民用于食品消费越少,非食品消费越多,越带动地区经济发展,提升生活水平。基础设施子系统中,公共藏书量、医生数、学生数、公共汽车数、家用电脑反映城市文化、医疗卫生、教育、交通水平,正向影响城市人居环境发展。生态环境子系统中,城市绿化的好坏直接反映城市生态环境优劣,而废物重新利用以及污水处理,体现地区管理水平以及环保设施的实施水平,对人居环境软环境发展具有关键作用。

依据公式(1)~(3),并结合熵值法计算得出黄山市城市化与人居环境各子系统指标的协调度(见表6),绘制协调度随着时间推进演化图(见图7)。在表4中总的协调度中,2007-2011年以及2013-2014年两个阶段内人居环境权重大于城市化,城市化处于落后的状态。从城市化与人居环境各子系统协调度中,可看出在2007-2009年两者基本处于勉强协调和初级协调发展中,且初级协调所占比重较大,并依据表2相关数据,结合图4分析得出基础设施对人居环境的贡献度最大,因此总体协调度处于初级协调阶段。2010-2011年城市化与人居环境各子系统除了生态环境都处于中级协调,且其余三者对人居环境的贡献度大于基础设施,因此总体协调度处于中级协调发展阶段。同理,2013-2014年总体协调度处于良好协调发展阶段。

数据来源:作者计算。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)黄山市城市化综合指数总体呈波动上升趋势。城市化变化是5个子系统共同作用的结果,从城市化总系统与子系统关系来看,城市化综合指数受旅游城市化影响最大。10年间,黄山市旅游发展逐渐从单一方面发展向系统全面发展转变,且面对“全域旅游”“乡村旅游”“智慧旅游”等旅游发展新形势,黄山市旅游业发展水平不断提高,旅游软环境、硬环境不断提升,服务体系不断完善,接待设施逐渐改善,商务设施以及购物设施等不断增加,旅游业已进入繁荣时期,进而拉动城市化的整体发展。

(2)黄山市人居环境综合指数整体上呈现上升趋势。人居环境综合指数变化趋势与各子系统一致,各子系统指标之间是相互联系的。基础设施的提升以及生态环境的改善是改善居住条件的基础,居住条件的改善又提高社会的稳定度。黄山市10年间,基础设施逐年完善,生态环境逐年改善,居住条件逐年改善,社会稳定度逐年提高,尤其是黄山市获得“人居环境奖”,黄山市人居环境正在逐年改善。

(3)黄山市协调度发展阶段主要分为5个阶段,即不协调、人居环境滞后(2005年)——勉强协调、人居环境滞后(2006年)——初级协调、城市化滞后(2007-2009年)——中级协调发展、人居环境滞后(2010-2013年)——良好协调发展、城市化滞后(2014年),属于渐进的发展过程,整体发展态势呈上升趋势。且黄山市总体协调度发展变化是由城市化、人居环境各指标之间相互作用的结果。

4.2 讨论

目前,部分学者已证明旅游业与人居环境的协调发展是维持旅游城市可持续发展的必由之路,城市化与人居环境协调发展是保障城市的可持续发展的条件。旅游促进城市化、人居环境的共同发展。本文以世界双遗产城市——黄山市为案例地,探究了以旅游业作为主导产业的城市人居环境与城市化发展状况,以及两者的协调发展程度。旅游业作为“无烟产业”“绿色产业”,避免了把大量财力物力等集中在环境治理方面,集中力量进行经济建设,使两者协调性随着时间推进不断上升,逐步趋于和谐状态。

此外,本研究还存在许多不足之处,首先,在指标选取方面,对城市化与人居环境评价指标的选取存在片面性,有些指标并没有涉及和考虑;其次,本文提出的评价两者协调度的方法,能够反映该城市整体协调发展程度,但城市化与人居环境两大系统是庞大且复杂的,受多种因素的共同作用,本文只是初步反映人居环境与城市化的协调度,要想提高其精确性,还需要对该方法进一步完善。

4.3 建议

(1)优化空间结构,提高城市化水平。截止到2014年,黄山市的城镇化率为47%,既低于全国(54.77%),又低于全省(49.15%),且在全省排名较后(排名11名)。黄山市城市化水平稍低,在协调好两者关系的同时加快城市化建设的步伐。通过分析得出旅游与经济建设水平是影响黄山市城市化快速提升的重要因素,尤其是旅游业的发展,但城市化与人居环境协调度相比较低。旅游发展中旅游内部要素的建设发挥重要作用,因此黄山市在旅游发展过程中应注重旅游软硬环境的协调与改善。对于提高黄山市经济发展水平,应利用长三角都市圈大城市的集聚效应和辐射作用,提高城市的竞争力,充分发挥城市的带动作用,加快城镇化建设;把握现代技术,实施“互联网+”战略,创建智慧城市,推动信息技术与经济社会发展的深度融合,促进黄山市物联网和大数据的发展。

(2)加强人居环境软环境与硬环境的建设,促进可持续发展。分析得出影响黄山市人居环境影响的主要因素是基础设施,其次为生态环境。每百万人公共图书馆藏书、人均道路面积、每万人医生数等指标权重均在0.08以上,每万人拥有公共汽车数指标权重在0.07以上,基础设施、生态环境指标权重也相对较高。因此,黄山市文化、交通、医疗卫生、教育对人居环境影响较大,黄山市在规划与发展过程中要注意这些条件的建设与改善。具体为健全公共服务体系,实现均等化服务;优化城市道路布局,完善停车场、自行车道、步行道等设施的建设,构建黄山市综合交通网;提高黄山市教育、医疗卫生水平,推进“新皖军”人才建设与“健康黄山”的建设; 加强文化特色,传承发展黄山传统文化。让人们能够享受优美的生态环境、优质的服务设施、便捷的交通、多样化的住宅和人性化社区,丰富人们对公共空间的发展愿景。

[1] LI Y H,LI Y R,WESTLUND H,et al. Urban-rural transformation in relation to cultivated land conversion in China: implications for optimizing land use and balanced regional development[J]. Land use policy,2015,47:218-224.

[2] JIN Q M, YANG S, et al.Concept of human geography [M]. Nanjing: Jiangsu Education Press, 1993:245-247. [金其铭,杨山,等.人文地理学概论[M].南京:江苏教育出版社, 1993:245- 247.]

[3] ZHANG Q L,SETO K C.Mapping urbanization dynamics at regional and global scales using multi-temporal DMSP/OLS nighttime light data[J]. Remote sensing of environment.2011,115(9):2320-2329.

[4] BAUD I, KUFFER M,PFEFFER K,et al. Understanding heterogeneity in metropolitan India: the added value of remote sensing data for analyzing sub-standard residential areas[J]. International journal of applied earth observation and geoinformation,2010,12(5):359-374.

[5] TAUBENBÖCK H,ESCH T,FELBIER A,et al.Monitoring urbanization in mega cities from space[J].Remote sensing of environment,2012,117:162-176.

[6] ESCHT,MARCONCINI M,MARMANIS D,et,al.Dimensioning urbanization:an advanced procedure for characterizing human settlement properties and patterns using spatial network analysis[J].Applied geography,2014,55:212-228.

[7] DOXIADIS C A.Action for human settlements[M].Athens:Athens Publishing Center,1975.

[8] WU L Y. Introduction to science of human settlements[M]. Beijing:China Architecture & Building Press,2000.[吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.]

[9] LI X M, JIN P Y.Characteristics and spatial-temporal difference of urban human settlements in China [J]. Scientia geographica sinica,2012,32(5):521-529.[李雪铭,晋培育.中国城市人居环境质量特征与时空差异分析[J].地理科学,2012,32(5):521-529.]

[10] LI X M, ZHANG Y J, GAO J J. Spatial pattern and classification of human settlement:a case study of Shahekou in Dalian[J].Scientia geographica sinica,2014,34(9):1033-1040.[李雪铭,张英佳,高家骥.城市人居环境类型及空间格局研究:以大连市沙河口区为例[J].地理科学,2014,34(9):1033-1040.]

[11] LI W M, YE X Y, SUN Y. The assessment of urban human settlements:a case study of Hangzhou[J]. Economic geography, 1999,19(2):38-43.[李王鸣,叶信岳,孙于.城市人居环境评价:以杭州城市为例[J].经济地理,1999,19(2):38-43.]

[12] LÜ F.A quantitative study on coordinated development of urbanization and living environment for 35 major cities nationwide[J].Ecological economy, 2012(1):355-358.[吕芳.全国35个主要城市城市化与人居环境协调发展定量研究[J].生态环境,2012(1):355-358.]

[13] ZHENG Z S, ZHEN F. Quantitative study on environment for human settlements and urbanization of livable city:take Qingyuan as an example [J]. Henan science, 2008,26(11):1417-1421.[郑泽爽,甄峰.宜居城市的人居环境与城市化研究:以广东省清远市为例[J].河南科学,2008,26(11):1417-1421.]

[14] SHI Q Y,FAN H D,ZHANG M N,et al. The research on harmonious developing between urbanization and residential environment in Xi'an [J]. Journal of Northwest University(natural science edition), 2008,38(4):673-679.[师谦友,范化冬,张敏娜,等.西安城市化进程与人居环境协调发展研究[J].西北大学学报(自然科学版),2008,38(4):673-679.]

[15] HA S C,KASIMU A.Coordination evaluation between urban human settlement environment quality and urbanization development of the economic belt on the North Slope of Tianshan[J].Research of soil and water conservation,2016,23(1):303-308,312.[哈尚辰,阿里木江·卡斯木.天山北坡经济带城市人居环境质量与城市化水平协调性评价[J].水土保持研究,2016,23(1):303-308,312.]

[16] XIONG Y, ZENG G M,DONG L S,et al. Quantitative evaluation of the uncertainties in the coordinated development of urban human settlement environment and economy:taking Changsha City as an example [J].Acta geographica sinica,2007,62(4):397-406.[熊鹰,曾光明,董力三,等.城市人居环境与经济协调发展不确定性定量评价:长沙市为例[J].地理学报,2007,62(4):397-406.]

[17] GU Y Q, YANG J, FENG X L,et al. Spatial differentiation of human settlement environment suitability in Chinese typical tourist cities [J]. Scientia geographica sinica,2015,35(4):410-418.[谷永泉,杨俊,冯晓琳,等.中国典型旅游城市人居环境适宜度空间分异研究[J].地理科学,2015,35(4):410-418.]

[18] LI C, OU X J, HUANG Y,et al. Based on composite index method and measured the level of urbanization on the inter-provincial marginal zone:take Huaihai economic zoo as an example [J].Territory & natural resources study,2011(1):21-23.[李陈,欧向军,黄翌,等.基于复合指标法对省际边缘区城市化水平测度:以淮海经济区为例[J].国土与自然资源研究,2011(1):21-23.]

[19] LI D Y.Analysis on strategic pattern,dynamic mechanism and developmental route of urbanization[J].Techology economics,2007,26(12):86-89.[李德元.城市化战略模式、动力机制与发展路径分析[J].技术经济,2007,26(12):86-89.]

[20] FAN F, SUN C Z. Differences in the urbanization level and its change of location in the Bohai sea economic circle [J]. Urban studies,2010,17(12):30-35.[范斐,孙才志.环渤海经济圈城市化水平区位差异及其变动研究[J].城市发展研究,2010,17(12):30-35.]

[21] NING Y M, LI J.To make the process of urbanization and economic and social development in harmony:foreign experience and enlightenment [J]. Seeking,2005(6):61-63.[宁越敏,李健.让城市化进程与经济社会发展相协调:国外的经验与启示[J].求是,2005(6):61-63.]

[22] TIAN S Z, LI X M, YANG J, et al. Human settlements: the important standard to measure the quality of urbanization [J]. Journal of human settlements in West China,2016,31(4):84-89.[田深圳,李雪鸣,杨俊,等.人居环境:检验城市化质量的重要标准[J].西部人居环境学刊,2016,31(4):84-89.]

[23] QI D H. General thinking of the urbanization and the quality of inhabited environment [J]. Shanxi architecture,2002,28(1):15-16.[齐冬晖.城市化与人居环境质量的广义思考[J].山西建筑,2002,28(1):15-16.]

[24] MA R F, ZHANG W Z, YU J H, et al. Overview and prospect of research on human settlement of Chinese geographers [J]. Scientia geographica sinica,2014,34(12):1470-1479.[马仁锋,张文忠,余建辉,等.中国地理学界人居环境研究回顾与展望[J].地理科学,2014,34(12):1470-1479.]

[25] ZHANG J, GU F, LU F P. On attraction factors of urban tourism from the perspective of inhabitant environment resources [J]. Resources science, 2011,33(3):556-563.[张骏,古风,卢凤萍.基于人居环境资源视角的城市旅游吸引力要素研究[J].资源科学,2011,33(3):556-563.]

[26] LI X M,ZHANG C H,ZHANG X,et al. Quantitatine research on urbanization and environment for human settlement:take Dalian as an example [J]. China population,resources and environment,2004,14(1):91-96.[李雪铭, 张春花,张馨,等.城市化与城市人居环境关系的定量研究-以大连市为例[J].中国人口·资源与环境,2004,14(1):91-96.]

[27] XU J H.Implementation of traditional farming culture and development of modern rural tourism :practice and suggestion on developing modern leisure rural tourism agriculture in Huangshan City [J].Anhui agricultural science bulletin,2015(21):17-18,23.[许家宏.挖掘传统农耕文化发展现代乡村旅游:黄山市发展现代休闲乡村旅游农业的做法和建议[J].安徽农学通报,2015(21):17-18,23.]

[28] WANG F X, MAO A H, LI H L, et al. Quality measurement and regional difference of urbanization in Shandong Province based on the entropy method [J].Scientia geographica sinica,2013,33(11):1323-1329.[王富喜,毛爱华,李赫龙,等.基于熵值法的山东省城镇化质量测度及空间差异分析[J].地理科学,2013,33(11):1323-1329.]

[29] HE C X, GAO M H, DENG L. Analysis on coordination between urbanization and environment of human settlement in Urnmqi [J]. Anhui agricultural science bulletin,2012,18(9):125-128,148.[何春霞,高敏华,邓路.乌鲁木齐市城市化与人居环境的协调发展分析[J].安徽农学通报,2012,18(9):125-128,148.]

[30] ZHAO H J, JING Y S, LIU J. Analysis on coordination development between urbanization and environment of human settlements based on urban thermal environment:a case of Nanjing City[J].Resources and environment in the Yangtze River Basin,2010,19(2):203-207.[赵海江,景元书,刘杰.基于热环境变化的城市化与人居环境协调发展分析:以南京市为例[J].长江流域资源与环境,2010,19(2):203-207.]

[31] ZHANG X,LI X M.Study on coordinated development of Dalian urbanization and human settlement environment[D].Dalian:Liaoning Normal University,2005.[张馨,李雪铭.大连城市化与人居环境协调发展研究[D].大连:辽宁师范大学,2005.]

[32] ZHANG T S,LIANG J S,SONG J P. Summarization of studies on measuring of urbanization in China [J]. Urban studies,2002,9(2):36-41.[ 张同升,梁进社,宋金平.中国城市化水平测定研究综述[J].城市发展研究,2002,9(2):36-41.]

[33] YU X, HAN H Y, WANG Q W.Study on the coordinated development of urbanization and human settlements in livable cities:a case study of Hangzhou City in Zhejiang Province [A]//Urban Era, Cooperative Planning - 2013 China Urban Planning Annual Conference Proceedings, 2013.[于翔,韩昊英,王倩雯.宜居城市的城市化与人居环境协调发展分析:以浙江省杭州市为例[A].城市时代,协同规划:2013中国城市规划年会论文集,2013.]

[34] YU H, LU L, ZHU D F. Coordination and influencing factors between urban tourism and urban development in the Yangtze River Delta [J]. Journal of natural resources,2012,27(10):1746-1757.[虞虎,陆林,朱冬芳.长江三角洲城市旅游与城市发展协调性及影响因素[J].自然资源学报,2012,27(10):1746-1757.]

[35] GU Y Q,YANG J,FENG X L,et al. Spatial differentiation of human settlement environment suitability in Chinese typical tourist cities [J].Scientia geographica sinica,2015,35(4):410-418.[谷永泉,杨俊,冯晓琳,等.中国典型旅游城市人居环境适宜度空间分异研究[J].地理科学,2015,35(4):410-418.]

[36] LU L,GE J B.Reflection on the research progress of tourism urbanization[J].Geographical research,2006,25(4):741-750.[陆林,葛敬炳.旅游城市化研究进展及启示[J].地理研究,2006,25(4):741-750.]

[37] ZHAO Y,XU C.A study on the measurement of tourism urbanization level in Henan Province[J].China economist,2010(12):210-211.[赵艳,徐冲.河南省旅游城市化水平测度研究[J].经济师,2010(12):210-211.]

[38] WANG X,LI Y Z.Research on the evaluation of the coordinated development of tourism and urbanization in Dalian[J].Science & technology information,2014(3):119-121.[王欣,李悦铮.大连市旅游业与城市化协调发展关系评价研究:基于协调发展度模型[J].科技信息,2014(3):119-121.]

[39] Australia:State of the Environment 2001 human settlements[EB/OL].(2015-10-08)[2017-06-06]. https:// www.deh.gov.an/soe/.

[40] WEI Z Q.Study and practice of urban human settlement environment evaluation model [D]. Chongqing:Chongqing University, 2005.[魏忠庆.城市人居环境评价模式研究与实践[D].重庆:重庆大学,2005.]

[41] MOLES R,FOLEY W,MORRISSEY J,et al.Practical appraisal of sustainable development:methodologies for sustainability measurement at settlement level[J].Environmental impact assessment review, 2008, 28(2-3):144-165.

[42] LIU Y, YANG W L,LI C. Quantitative analysis by the degree of coordination between urbanization and urban human settlement environment based on DAHP [J]. World regional studies,2014,23(2):94-103.[刘洋,杨文龙,李陈.基于DAHP法的长三角城市化与城市人居环境协调度研究[J].世界地理研究,2014,23(2):94-103.]

[43] QIAN K, JIN Y, CHEN Z.Study on coordinated development of urbanization and human settlement environment in Wuhan urban circle [J].Journal of Hubei University of Science and Technology,2013,33(3):44-46.[钱坤,金艳,陈志.武汉城市圈城市化与人居环境协调发展研究[J].湖北科技学院学报,2013,33(3):44-46.]

[44] LI X M, NI Y J. Assessment on the coordination between urban human settlement sand urbanization of outstanding liable cities in China in recent decade[J]. Journal of arid land resources and environment,2009,23(3):8-14.[李雪铭,倪玉娟.近十年来我国优秀宜居城市城市化与城市人居环境协调发展评价[J].干旱区资源与环境,2009,23(3):8-14.]

[45] ZHANG C H.Study on the coordinated development of urbanization and urban human settlement in major cities in China [D]. Dalian:Liaoning Normal University, 2005.[张春花.我国主要城市城市化与城市人居环境协调发展初步研究[D].大连:辽宁师范大学,2005.]