刃针结合推拿手法治疗椎动脉型颈椎病临床研究

2018-05-09倪刚毛世洲陈庆亮李传健

倪刚,毛世洲,陈庆亮,李传健

1.清远职业技术学院,广东 清远 511510 2.阳山县人民医院,广东 阳山 513100 3.清远市人民医院,广东 清远 511500

椎动脉型颈椎病(Cervical spondylosis of vertebral artery type,CSA)是临床常见疾病,以持续性眩晕为主,眩晕发作与颈部旋转或后伸运动或体位急剧变动有关,以伴有复视及无意识障碍的猝倒为特征。常见于40~60岁的人群,发病率随着年龄的增长而逐步上升,严重影响患者的工作和生活[1]。临床上通过中药内服外敷、针灸、推拿、单用或综合运用等治疗方法多为有效,但是疗程长,疗效不易巩固。本研究拟通过刃针结合常规推拿治疗CSA,旨在客观地观察、评估其临床疗效,探讨其治病的相关机制,为刃针治疗CSA提供临床依据。

1 临床资料

1.1 诊断标准 参照《第三届全国颈椎专题座谈会纪要》[2]的颈椎病分型诊断标准。①以颈性眩晕为主诉,曾有“猝倒”症发作;②位置性眩晕试验阳性;③X线摄片可以发现患椎病理性移位、颈椎关节增生、韧带钙化,椎间隙变窄;或MRI示有颈椎间盘变形膨出;④多伴有交感神经症状;⑤排除眼源性、耳源性眩晕者。

1.2 纳入标准 ①符合上述CSA诊断标准;②受试年龄20~70岁;③签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①年龄<20岁或>70岁;②属于眼源性、耳源性眩晕者;③有肿瘤、结核、糖尿病、高血压、类风湿性脊柱炎及严重内脏病变者;④有其他明确病因所致的眩晕者;⑤妊娠期或哺乳期妇女;⑥研究中认为有任何不适宜入选的情况。

1.4 剔除标准 ①纳入后未执行实验规范方案治疗的患者;②治疗过程中出现意外不宜继续接受试验或自行退出的患者。

1.5 一般资料 观察病例为2013年9月—2015年6月广东省第二人民医院阳山医院集团(即阳山县人民医院)中医康复科就诊的门诊患者,共70例。按随机数字表法将患者随机分为2组各35例。对照组男16例,女19例;平均年龄(46.37±12.25)岁;平均病程(4.42±2.31)年;颈性眩晕症状与功能积分(10.57±1.42)分。治疗组男17例,女18例;平均年龄(45.35±12.07)岁;平均病程(4.23±2.19)年;颈性眩晕症状与功能积分(11.26±1.87)分。2组患者性别、年龄、病程及入院时的颈性眩晕症状与功能积分比较,差异均无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 治疗组 采用刃针方法结合常规推拿治疗方法。(1)刃针方法:刃针治疗点根据田纪钧教授椎动脉型颈椎病刃针治疗方案设定[3]:①如前屈眩晕加重则为枕下三角压迫,治疗点为第1颈椎横突压痛点或异常改变、第2颈椎棘突压痛点或异常改变、单侧下项线外2/3压痛点或异常改变(简称为两点一线);②如后伸眩晕加重则为寰枕间隙狭窄,治疗点为全部下项线中1/3压痛点或异常改变、上下项线之间骨面压痛点或异常改变,肩胛缝(即肩胛脊柱缘与胸椎棘突间的部分)压痛点或异常改变(上述简称为两线一面);③如旋转眩晕加重则为软组织间接压迫,治疗点为颈椎棘突旁压痛点或异常改变软组织(简称为椎旁三层,其中三层指筋膜、肌肉、关节囊)。操作方法按刃针常规操作程序进行,选用4号刃针,通过套管弹入、强调逐层入针,如为骨面则先纵行切割再横向剥离后出针;如为肌层则沿纵轴线上下作通透切割疏通剥离深筋膜至筋膜刚好切透为止,操作完毕后出针,按压针孔1~2 min以防出血。(2)推拿方法:患者俯卧位,医者立于一侧,先揉按或拨揉颈项部两侧肌肉和韧带,反复5~10 min,放松颈项肌肉;再按揉风池、百会、大椎、风府、内关等穴位各0.5~1 min至有酸胀感;在充分放松颈项肌的基础上行推按手法纠正偏歪之棘突,最后行揉按法放松整个颈部。

上述治疗方法每隔3天治疗1次,先刃针治疗后进行推拿手法治疗,共计2~4次,治疗2周为1疗程。

2.2 对照组 给予常规针刺方法结合推拿治疗方法治疗。(1)针刺方法:参照《针灸治疗学》[4]中关于颈椎病治疗方法拟定,选取百会、风池(双侧)、天柱(双侧)、颈夹脊(取压痛侧)、安眠(双侧)、太冲(双侧)穴,每次取3~5穴治疗。取一次性无菌针灸针(苏州针灸用品有限公司,0.35 mm×25~40 mm)常规针刺各穴,以得气为度,留针30 min,其间每隔10 min采用捻转平补平泻手法行针1次。(2)推拿方法同治疗组。针刺推拿方法每天1次,连续治疗5天后休息2天,治疗3周为1疗程。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观测指标 ①患者症状与功能表现,参照颈性眩晕症状与功能评估量表[5]计算积分,积分高提示功能改善。②临床体征:主要查旋颈试验及颈部肌肉痉挛、压痛表现。③DR检查:椎间隙、椎体的稳定性及颈椎生理曲度。④安全性考查指标:检查2组治疗过程中是否引起刃针、针刺推拿不良反应情况。观测指标①②③分别于治疗开始前、治疗结束后填写,比较治疗前后治疗状况,判断治疗效果。

3.2 统计学方法 统计软件采用SPSS16.0软件进行数据的统计分析,统计分析2组治疗前后,治疗后组间试验数据。计量资料比较采用t检验,率的计数资料比较采用χ2检验,等级资料的比较采用Ridit分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]颈椎病的相关标准:根据颈性眩晕症状与功能评估量表(总分30分)统计得分并计算出患者改善情况,改善率=(治疗后积分-治疗前积分)/(正常积分-治疗前积分)×100%。痊愈:颈性眩晕、疼痛或麻木等症状及体征消失或基本消失,改善率≥90%。显效:颈性眩晕、疼痛或麻木等症状及体征得到明显改善,改善率为70%~90%。有效:颈性眩晕、疼痛或麻木等症状及体征均有好转,30%≤改善率<70%。无效:颈性眩晕、疼痛或麻木等症状及体征无明显改善,改善率<30%。

4.2 2组病例中断与脱落情况 共脱落2例,治疗组中1例患者治疗2次后由于家中出现意外变故而不愿继续治疗;对照组中1例患者治疗1周后因交通事故转科治疗。最后收集病例68例,治疗组及对照组各34例。

4.3 2组临床总疗效比较 见表1。总有效率治疗组94.1%,高于对照组85.3%,但差异无统计学意义(P<0.05);愈显率治疗组79.4%,明显高于对照组55.9%,差异有统计学意义(P<0.05),提示治疗组治疗效果优于对照组。

表1 2组临床总疗效比较 例(%)

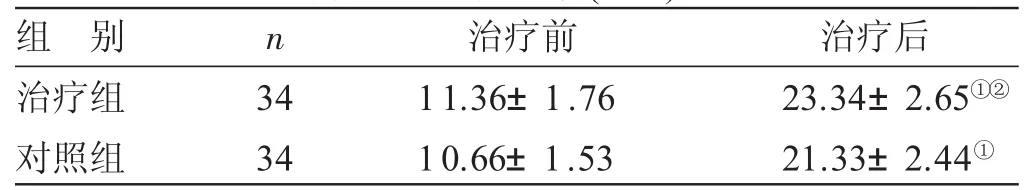

4.4 2组治疗前后颈性眩晕症状与功能评估量表积分比较 见表2。治疗后,2组颈性眩晕症状与功能均能得到明显改善,前后比较,差异均有统计学意义(P<0.01);且治疗组优于对照组(P<0.01)。

表2 2组治疗前后颈性眩晕症状与功能评估量表积分比较(x±s) 分

与治疗前比较,①P<0.01;与对照组治疗后比较,②P<0.01

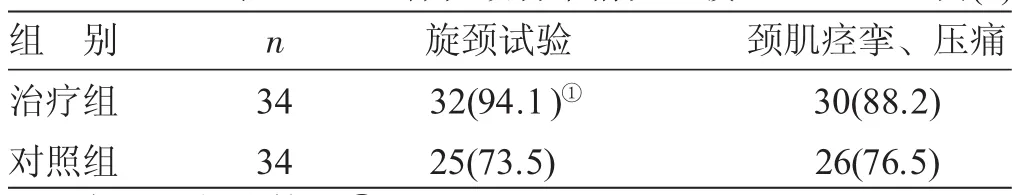

4.5 2组体征改善率情况比较 见表3。治疗后,治疗组旋颈试验改善率与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.01);治疗组颈肌痉挛、压痛改善率与对照组比较,差异无统计学意义(P<0.05)。

表3 2组体征改善率情况比较 例(%)

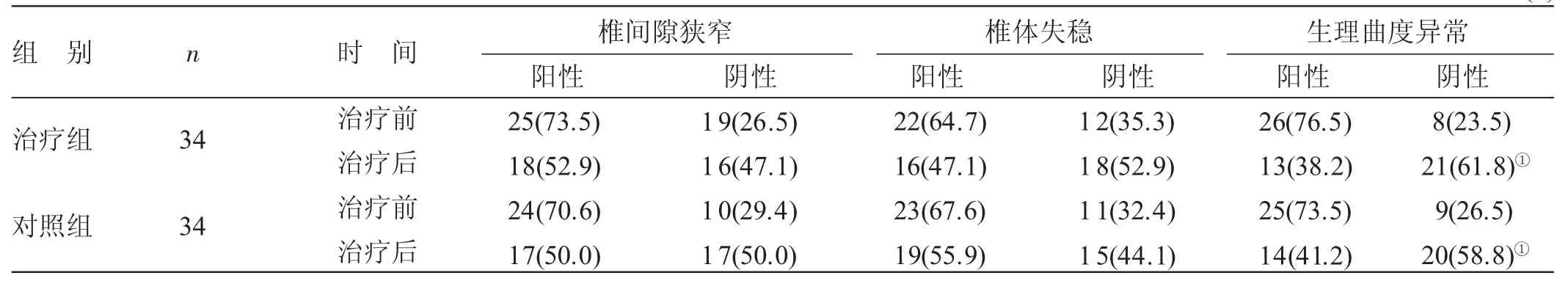

4.6 2组治疗前后DR表现情况比较 见表4。治疗组生理曲度异常方面改善率优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);但2组在椎间隙狭窄、椎体失稳方面改善率比较,差异均无统计学意义(P<0.05)。

表4 2组治疗前后DR表现情况比较 例(%)

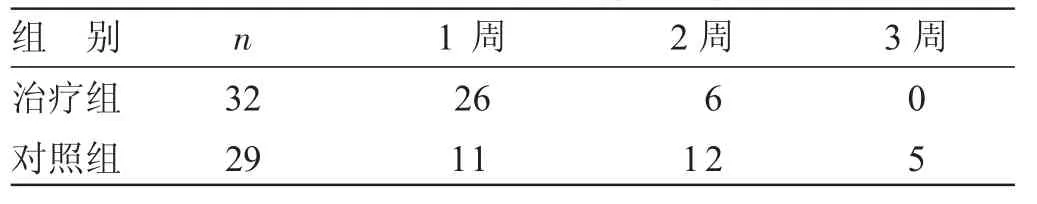

4.7 2组治疗疗程情况比较 见表5。2组经治疗1疗程后有效的患者总体治疗时间经比较,治疗组总体治疗时间明显较对照组短,差异有统计学意义(P<0.01)。

表5 2组治疗疗程情况比较 例

4.8 不良反应情况 2组治疗过程中均未出现明显的刃针、针刺推拿不良反应情况。

5 讨论

CSA是临床常见病、多发病,属中医学眩晕范畴。现代医学认为,其发病机制多为颈椎退变、颈背部软组织损伤性病变[7]、颈椎动力平衡系统不稳定[8]、椎动脉受刺激或压迫及其周围交感神经受到刺激[9~11]引起椎-基底动脉系统供血不足所致。

针刺结合推拿治疗CSA是临床较为常用的治疗方法。通过针刺能疏通经络气血,缓解椎枕部肌肉紧张,减轻颈椎退变对椎周血管神经的刺激或压迫,降低交感神经的兴奋性,增大椎动脉内径和血流速度,从而使脑部供血得到明显改善[12]。推拿手法治疗本病的机理主要是缓解颈部筋肉紧张痉挛,降低肌张力和释放颈部软组织内高压,使颈部血管扩张,加强局部血液循环,促进代谢,达到基本机能的逐步恢复[13~14];推拿手法还可纠正颈椎小关节错位,并加速局部炎性物质的吸收,快速有效缓解局部的压痛。本研究中对照组患者采用针刺结合推拿治疗方法,经过1~3周的规范治疗,患者的颈性眩晕症状与功能、体征得到明显的改善,取得了较好的治疗效果。

刃针疗法源于古九针,以现代医学理论为框架,以现代诊疗理念为指导,与针刀疗法有一定延续性,但比针刀疗法更微创安全、痛苦小,传统与现代相结合的一种特色疗法。刃针疗法认为:由于颈枕部软组织损害,直接和(或)间接压迫椎动脉,导致椎-基底动脉系统供血不足,引起眩晕、头痛,并可因头颈部体位改变而加重甚至猝倒等[15]。其主要病理改变是:头后大直肌及头上、下斜肌痉挛,它们组成的枕下三角变小,直接压迫椎动脉;和(或)头后小直肌及头半棘肌、斜方肌枕后肌群痉挛致寰枕间隙变窄,和(或)椎旁软组织紧张、痉挛间接压迫椎动脉。本研究中治疗组通过患者临床表现确定刃针治疗部位分别为“两点一线”、“两线一面”、“椎旁三层”。刃针通过松解颈部软组织(肌肉、筋膜、韧带、关节囊等)解除颈部有关软组织受压迫或刺激、达到颈部力学平衡;并改善颈部微循环、促进代谢、消除肌肉紧张痉挛、从而促使炎症致痛物质的消除,促进局部病灶组织的恢复;同时发挥疏通经络、调节脏腑气血的功能,达到针刺的效应。在刃针治疗后配合推拿治疗,可促进局部血液循环加速,改善组织营养,增强组织代谢,促进局部炎症吸收和肿胀消退,纠正骨与关节的轻度移位,同时推拿的应用可以预防刃针术后组织粘连,两法相结合,能起到相得益彰、协同提高疗效的作用。经研究结果表明,治疗组中将刃针与推拿治疗相结合其临床治疗效果优于对照组,患者颈性眩晕症状与功能、头部旋颈试验、颈部生理曲度的改善与对照组相比差异有显著性意义,且治疗组总体疗程较对照组短,两组在治疗过程中均无不良反应发生。

综上所述,与临床常用的针刺结合推拿方法治疗CSA相比,刃针结合推拿治疗能有效提高临床治疗效果,每次治疗时间短,不用留针,复诊间隔时间较长,且刃针较小针刀更为安全微创,能大大减轻进针、运针疼痛,从而为患者节约治疗时间、缩短疗程,减轻了经济负担,具有良好的经济效益和社会效益,值得在临床上推广使用。

[参考文献]

[1]王君鳌.传统医学对椎动脉型颈椎病的认识与治疗[J].中医正骨,2004,16(11):49-51.

[2]李增春,陈德玉,吴德升,等整理.第三届全国颈椎专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,2008,46(23):1796-1799.

[3]田纪钧.刃针疗法(5)——刃针治疗颈枕部软组织损害性椎-基底动脉供血不足[J].中国针灸,2005,25(6):437-438.

[4]王启才.针灸治疗学[M].北京:中国中医药出版社,2004:210-211.

[5]王楚怀,卓大宏.颈性眩晕患者症状与功能评估的初步研究[J].中国康复医学杂志,1998,13(6):245-247.

[6]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:346-349.

[7]武兴杰,蔡锡类,尹青山.成人尸体椎动脉造影及病理观察[J].中华放射学杂志,1991,25(6):345-347.

[8]冷辉,王少波,赵吉连,等.颈性眩晕的诊断与治疗分析[J].骨与关节损伤杂志,2002,17(3):209-210.

[9]王欢,李雷,王海义.椎动脉受压动物模型[J].中国医科大学学报,1997,26(2):15-158.

[10]张军,齐越峰,孙树椿.椎动脉与颈交感神经的解剖关系在椎动脉型颈椎病发病学中的意义[J].中国骨伤,2001,14(12):737-738.

[11]宣蛰人.软组织外科理论与实践[M].北京:人民军医出版社,1994:288.

[12]卜彦青.针灸配合推拿治疗椎动脉型颈椎病疗效观察[J].中国针灸,2004,24(2):97-98.

[13]张洪兵.针灸配合推拿治疗椎动脉型颈椎病180例疗效分析[J].实用中医药杂志,2010,26(12):825-827.

[14]姜功道,李陈盈,陈志伍,等.仰卧位推拿治疗椎动脉型颈椎病的临床观察[J].中国康复,2008,23(6):421.

[15]田纪钧.刃针微创治疗术[M].北京:中国中医药出版社,2005:78-80.