城市作为增长机器:走向地方政治经济学*

2018-05-08哈维莫罗奇

哈维·莫罗奇 吴 军 郭 西(译)

关于城市制度与城市社会问题的传统分析,来自人们对“城市”“城市区域”“大都市”的传统定义。对这些问题的分析,一般可以追溯到沃斯(Wirth)关于“人口数量、密度和异质性”[1]的相当可信的经典阐述,这种趋势一直表现在最近的研究中[2],对场所的认知撇开了包括权力和阶级等社会结构这一重要维度。这就造成了以城市空间的传统定义的社会学研究远离现实的日常活动,地方权力机构优先考虑影响土地使用、公共预算和城市社会生活的政策。到目前为止,关于城市社会科学的学术研究并没有非常清晰:土地,作为地点(place)的基本要素,是一种提供财富和权力的市场商品;并且一些非常重要的人因此对它产生浓厚的兴趣。因此,尽管有大量文献描述社区权力,以及如何定义和概念化城市或城市区域,但是很少有概念能够连贯的将这两个问题联系起来,并着眼于城市的政治经济问题。

本文旨在满足这一需要。我推测,美国当前背景下,几乎任何给定地区的政治和经济的本质都是增长。我认为,增长的欲望为致力于政治动员的地方精英成员提供了达成共识的关键动力,尽管他们可能在其他问题上存在分歧,而对于增长的共同兴趣是在某一特定地区重要人物之间形成压倒一切的共性。此外,这种增长势在必行,是倡议对社会和经济改革现有选项的最重要限制。因此,一个地方的本质在于它作为一个增长机器的运作。

增长最明显的迹象是城市人口的不断增长——这一模式的典型特征表现为最初的工业扩张,基础产业扩招劳动力,零售和批发贸易规模崛起,更广泛和日益密集的土地开发,较高的人口密度,金融活动水平增加。尽管在本文中,我以人口增长的变化来衡量增长,但它是由一般的“增长”所代表相关事件的综合症状。我认为,实现这一增长的方式,即建立这一现象链的方式,是那些关心本地区发展的人士应该关注的核心问题,他们有资源促使他们的关心成为一种政治力量。城市,对于那些有价值的人来说,是一台增长的机器。

1 人类生态学:利益的马赛克图

我认为在其他地方[3],任何给定的土地都代表着利益,任何给定的地区都是土地利益的集合。也就是说,每个土地所有者(或在某片土地上其他对土地未来用途有兴趣的人)心中念想着那个地段的某种未来与自己的幸福息息相关。如果有一种简单的所有权,那么最直接的关系就是:土地利润潜力增强,个人财富增加。在其他情况下,这种关系可能更为微妙:你对相邻的地段感兴趣,如果出现有害的使用,你自己的地段可能也会受到损害。更微妙的是人们对很多地段的关注:一个人看到自己未来与一个更大的区域的未来发展有关,也就是说,对未来经济利益的享受会随着时间的推移而改变。当这种情况发生时,就会出现“我们感觉”[4]预示着社区的发展。我们需要看到每一幅地理地图——无论是一小块土地、一整座城市、一个地区或一个国家,不仅仅是对法律、政治或地形特征的划界,而是具有战略联盟和行动能力的相互竞争的土地利益的镶嵌。

社区的每一个单位都以牺牲其他人的利益为代价,努力提高与之相关联的地块的土地利用潜力。因此,例如,一个街区两端的店主可以相互竞争,以确定在哪一栋大楼前设置公共汽车站。或者,城市北边的旅馆老板可能与南边的人竞争,以期在附近建立一个会议中心[5]。同样,地区单位在公路路线、机场位置、校园建设、国防合同、交通信号灯、单行街道设计和公园开发等方面也进行斗争。

群体意识的强度和活动的盛衰为集体利益的上升和下降提供了机遇和挑战;但是当这些联盟具有足够持久的质量时,它们就构成了正在进行的可识别的社区。社区中的每一个成员同时也是许多其他社区的成员,因此,社区以嵌套的方式存在(例如,区域内城市邻域)。随着时间的推移和环境的变化,社区水平将会有显著的变化。因为社区单元的嵌套性在一个层次上具有竞争力(例如,应该在哪里设置公共汽车站的争论)将会在一个更高的的层次上联合起来(例如,在城市间的竞争中,应该在哪里建设新港口)。显然,对潜在联盟行为的预期将会限制冲突的激烈程度,而这种冲突会在当地经济增长竞争中加剧。

因此,在何种程度上与土地利益集团互相竞争以实现共同的土地增值计划时,无论是在住宅区俱乐部、邻里协会、城市或大都会商会、国家发展机构或区域协会的层面上,都存在一个共同体。这种共同体,无论是正式的还是非正式的,无论是政府的政治机构还是志愿团体,通常都是按以下方式运作的:政府试图利用权限获得这些资源,从而增强该地区单位的增长潜力。通常,政府层面需要采取行动,至少比社区行动主义要高一级。因此,个人土地所有者聚集起来,从城市政府获得社区收益;许多城市政府可能联合起来对州政府产生有效影响,等等。每一个地方都在努力与其他地方竞争来争取这些成果,因为增长的程度,至少在任何一个特定的时刻都是有限的。开发资源的稀缺性意味着政府成为土地利用利益集团争夺公共资金的竞技场,并试图塑造决定这些公共利益的决策,以及决定土地利用的结果,从而获得经济增长的先决条件。从历史来看,美国城市在很大程度上,是通过这一过程创造和维持的;它仍然是当代地方政治经济的重要动力,对公共资源的分配和地方议题议程的安排至关重要。

政府决策并不是影响当地增长机会的唯一社会活动,私营企业的决策也会产生重大影响。当一个国家的公司决定在某一特定地区确定分厂时,它就为周围的土地利用格局设定了条件。但即使在这里,政府决策也涉及到一些问题:工厂选址的决定需参考劳动力成本、税率、获取原材料和运输货物到市场的成本等。这是政府决策(在任何程度上)对进入市场和原材料成本的决定。尤其是在目前原材料补贴的时期(例如,矿物损耗津贴)和依赖政府批准或补贴空运、公路、铁路、管道和港口的发展。政府决策影响管理费用的成本(例如,污染治理的要求,雇员的安全标准),政府的决定通过对失业率的间接操纵来影响劳动力的成本,通过使用警察来限制或加强工会组织,以及通过设立福利法进行管理[6]。

地方普遍注意到政府的这些权力,除了创造能够更好地服务于工业增长的各种物质条件外,还设法维持这种状况。同时开创吸引利于“商业环境”的行业,例如税收优惠、职业培训、执法和“良好”的劳资关系。为了促进增长,税收应该“合理”,警察应以保护财产为导向,并尽量减少公开的社会冲突[7][8]。新的发展导致的公用事业和政府成本的增加应该由广大公众承担[9],而不是由那些“对城市基础设施需求过剩”的人对其负责。几乎在任何主要的商业杂志上,到处都是来自各个地方(包括整个国家)的广告,大肆宣传他们的美德,只因这些前瞻性产业的引入对未来的工业移民带来的好处。此外,关键的选举和任命的官员成为“大使”的行业,用适当的仪式去沟通,这些都是投资者的潜在优势[10]。

我旨在提出这样一个极端的说法:这种有组织的努力对增长分配结果的影响是地方政府的一种动态政治力量的本质。这并不是政府的唯一职能,而是关键所在,而且具有讽刺意味的是,它是最容易被忽视的。在目前的分析中,增长并不仅仅是众多同样重要政治进程的重要问题之一[11]。在当代社会科学家中,或许只有Murray ,Edelman[12]提出了恰当的概念,以便以这种方式看待政府。Edelman对比了两种政治:首先是“象征性”政治,包括公共道德的“大问题”、报纸头条、和社论中的标志性改革。另一种政治是商品和服务,实际上是在社会中被分配的过程。这在很大程度上是看不见的,并且被归为委员会内部的谈判(当它发生在一个正式的政府机构内),这就是决定了谁能在物质方面,得到什么,在哪里得到,以及如何运作的政治[13]。这是我们必须在地方层面上谈论的政治:这是分配的政治,土地是这个系统中至关重要的(但不是唯一的)变量。

人口中绝大多数的人会花费精力,尤其是财富去参与地方事务,他们是在土地利用决策中收益或损失最多的人。长期以来,当地商人一直以数量闻名[14],特别是地方性金融机构的业主和投资者[15][16],他们在日常的生活中赚钱需要当地政府。同样重要的是律师、辛迪加组织者和房地产经纪人[17],他们需要将自己置身于最有用途的土地和财产资源的地方。最后,还有一些人,虽然没有直接参与土地使用,但他们的未来与大都会的发展息息相关。至少,当地方市场饱和时,商业扩张为数不多的途径之一,有时就是周边社区的扩张。

一个联盟的大致轮廓,是它积极地使社区产生“我们感觉”(或者更恰当地说“我们的感觉”),这会对某一地区的政治产生影响,并且会通过各种形式表现出来。政府资金支持各种各样“促进城市、游览胜地等发展的做法(或措施)”:商会、商业期刊和旅游出版物的宣传广告、城市赞助的游行花车、运动场地,以及对冠以当地名义的职业运动队提供其他形式的支持。尤其运动队是一种特殊的机制,它是逐渐向市民灌输关于当地“进步”的公民精神的非凡机制。一个挤满了数千人的体育场(还有数千人在家里的电视机前)为克利夫兰或巴尔的摩(或其他)尖叫是一个很难想象的时尚的场景。这种热情可以被利用,创造一个“大克利夫兰”,“大巴尔的摩”等,为了普遍接受以当地增长为导向的方案。同样,公立学校的课程、儿童作文比赛、肥皂剧、拼写竞赛、选美比赛等等,都有助于建立当地城市经济发展的意识形态基础和对增长的验收。我对人类之间领土联系的概念不同于那些原始的本能:相反,我认为这种纽带在社会上是有组织的和持久的,至少在某种程度上是由那些有此用途的人所维持的[18]。我认为在美国社会中存在其他的公民沙文主义和增长热情的来源,只有增长机器联盟对此动员,使之合法化并维持它,并把它作为一种政治力量,用于特定的政策决定。

地方机构似乎承担了维持公民资源(都市报)的首要责任,这也是最重要的一个例子,因为它的兴趣在于当地的总增长。越来越多的美国城市是一个报纸(都市报)城镇(或一个报业公司镇),报纸业似乎是一种向其他地区扩张的企业。《纽约时报》(New York Times)在其建立加利福尼亚版的徒劳中蒙受了经济损失是一个重要的例子。报纸的财务状况(以及其他媒体的财务状况)倾向于与当地的规模相结合。随着大都市的扩张,越来越多的广告线可以在不断增长的流通基础上进行销售。因此,当地报纸倾向于占据一个相当独特的位置:就像许多其他的本地企业一样,它的兴趣在增长;但与大多数企业不同的是,它的关键利益不在于经济增长的具体地理模式。对于报纸来说,关键的问题不是更多的人口来自北方还是南方,也不是通过一个新的会议中心还是一个新的橄榄树工厂来赚钱的。报纸没有任何私心,只有一种将社区精英团结在一起的理念:增长。正是由于这个原因,报纸才倾向于在地区中取得政治家般的态度,并被特殊利益集团视为特殊利益。相互竞争的利益往往把出版商或编辑视为一般的区域领袖,作为内部争吵的监察员和仲裁者,有时作为一个开明的第三方,可以约束短期的牟利者,以使其开展更稳定、更长远、更合理地经济增长计划。本文对改革派中的“社区之声”,限制了竞争的亚单位,特别是那些小规模中的暴发户“快速艺术家”产生影响。这些报纸在与目标特殊利益的持续斗争中取得了巨大的成功。媒体试图实现这些目标,不仅是通过他们所撰写的报道和社论的形式,也通过他们支持地方办事处的候选人来实现这些目标。现在的问题不是报纸控制了城市的政治,而是他们的特殊影响力的来源是他们致力于增长本身,而增长是促使所有重要群体团结起来的目标。

因此,尽管报纸的社论作者们通常都在关注“生态环境”,但他们还是倾向于支持促进经济增长的投资。纽约时报更喜欢办公大楼和城市的其他工业设施,甚至超过了它对环境的热爱。《洛杉矶时报》的编辑反对以牺牲环境为代价获取狭隘的暴利,但也青睐超音速运输的发展,因为它将吸引加利福尼亚南部的“事业”。报纸往往以某种形式支持“良好的规划原则”,因为这种良好的规划是一种长期的力量,使未来的发展更具潜力。如果道路被规划的不够宽阔,它们的狭窄最终将扼杀土地日益紧张的用途。制定“健康增长”计划是明智的,这是当地媒体及其政治家盟友的“环境政策”的关键。这种“良好规划”的政策不应与有限的增长或保护混为一谈:它们通常更能代表相反的目标。

通常,公共或准公共机构(如大学、公用事业)的领导者们所扮演的角色与报纸出版商的角色相似:他们变身为“政治家”,而不是主张某一类型或公司内部的增长。一所大学可能需要增加当地的城市人口,以维持其自身的扩张计划;此外,它还可能被诱导听从于别人的增长机器(银行家、报纸),这取决于必要的制度以增强良好的金融和舆论环境。

有些人通常被认为是精英阶层的成员,但他们对当地经济增长的兴趣就少得多。因此,例如,在其他地方,有一些公司的分支机构的主管,虽然可能在情感上对经济增长前景表示同情,但为那些在当地增长中没有既得利益的公司工作。他们的间接兴趣可能是增长意识形态而不是增长本身。事实上,正是这种意识形态使他们在这个地区受到尊敬(社会价值通常是根据所雇佣的人的数量来界定的),这为地方政府政策低业务运营成本提供了最符合的理论基础。尽管如此,这种兴趣并不像开发商、抵押贷款银行家等人对于直接增长的强劲,因此我们发现,正如Schulze所观察到的那样,这类高管倾向于在狭隘的地方扮演小角色,而本土商人则会经常更换角色[19]。

因此,城市作为增长的机器,它吸引了一群特殊的人进入政界。这些人无论是凭一己之力,还是代表支持其崛起的选民,他们为获得权力提供了资金——他们往往是商人,而在商人中,也有更狭隘的排序。通常情况下,他们参与政治不是为了拯救或破坏环境,不是为了镇压和解放黑人,也不是为了消除公民自由或强化自身。一旦他们获得了权威,他们可能会做任何事情,这也许是在其他领域不经意做决定的后果。但是,这些象征性的立场源于拥有权力的事实——然而他们通常并不是开始就有掌权的能力。因此,由于土地交易和资源分配的相关过程,人们往往会“参与”政治,尤其是在地方党组织和基金筹集方面。有些 “政治家”从地区整体发展来思考问题,而不是狭隘于地理界限。但他们能够把握方向,并处理影响当地政府资源分配的问题。由于他们的立场,并在一定程度上发展了具有象征意义的问题,使他们(代替他们的对手或同事)保持了权利的地位,同时对诸如福利欺骗、商业、街头犯罪和肉价等问题产生了兴趣。这种对象征性问题的兴趣实质上是为了其他目的,即需要权利的结果。这并不是说,这些人对这些事情“感觉不强烈”,虽然他们有时会这样。同样,某些道德狂热者和“忧心忡忡的公民”也会进入政界去纠正错误的符号,但是通常是金钱和其他非象征性的货币支持使他们可能成为政治家。

因此,那些来到当地政府(以及那些直接响应)的人,在统计上并不能代表当地的全体人口,甚至不能代表他们的社会阶层。他们在公共话语中引入的问题也不具有代表性。正如Edelman所指出的,分配问题,使人们掌权的问题,或多或少的被有意的从公共话语中删除[20]。可以讨论的问题和政客们的立场,来自于某些行业和专业人士的世界观,需要他们煽动公众情绪而不致使分配问题成为公众讨论的问题。任何成功地取代当地业务的政治变革,都是决定地方政治动态的关键因素,同时也能削弱最为反动的社会政治力量。从而影响到那些获得如此多关注的其他象征性问题的结果。因此,如果发生这样的变化,可能会对公民自由采取更为激进的立场,促使福利接受者、社会“离经叛道者”、以及其他毫无防备的受害者的骚扰减少。

2 增长机器的负债

新兴的趋势是倾向于削弱当地增长的机器。首先是越来越多的人对增长的怀疑,在很多地区,以及许多历史时刻,经济增长只惠及一小部分当地居民。增长总是伴随着明显的问题,空气和水污染严重、交通拥堵、自然设施负担过重。因为消费者收入的增加满足了人们的其他需求,而且随着环境的自然净化能力逐渐被有害物质所征服,这些功能障碍变得越来越明显。虽然不能肯定增长和密度的增加必然导致社会病态,但增长确实使疾病更加难以对付。例如,规模越大,就越难实现学校整合的目标,大规模的公共汽车计划更难实现。随着越来越多的商业经验表明,无论是通过空间的接近还是通过管理的项目,小城镇更容易有跨种族学校。

此外,研究证据的重要性在于增长往往会使现有居民花费更多。显然,在不同的人口水平上,收益递减是交叉的,额外的增加导致净收入损失。1970年,加利福尼亚州的帕洛阿尔托市进行的一项研究表明,城市通过山麓空间开放获得完全的市场价值比让它成为税基的“补充”更加廉价。加利福尼亚州的圣巴巴拉市进行的一项研究表明,人口的增加将需要更高的财产税和更高的公用事业成本。科罗拉多州、波尔得和密歇根州安阿伯市对经济增长的成本研究中,也取得了类似的结果。虽然将政府成本的系统分析作为城市规模和增长的函数进行一系列方法运算,但如果使用最合适的分析单位对(市区)收益率做比较,就会发现成本与当地的规模和增长率直接相关,至少对于中等城市是这样。尤其重要的是人均警察费用,几乎所有的研究都显示城市规模和增长率呈正相关。

虽然自然环境的破坏、成本效应以及政府服务会随着聚居规模而增加,“最佳”规模显然取决于被最大化的值的种类。它可能确实需要牺牲清洁空气,促使人口基数积累到足以支持一个大歌剧院的运营。但重点是,对纳税人来说,经济增长比传统的惯例缺少金融优势,大多数人的价值观都是如此,已有的调查证据说明了小城市比大城市的价值观更为一致。确实,很明显在过去十年中,大部分迁移到大都市地区的人,因为自身原因而无视了人们普遍的价值观。Sundquist最近有几句话说道:“人们普遍认为美国人‘投票赞成大城市’的观点,是根据每一个现有的抽样,这是毫无意义的……总之,被称为“选择的自由”到底是什么?是雇主选择的自由,或者更确切地说,是企业界中运营移动企业选择的自由。那么,真正的问题是,企业选择的自由是否会被政府政策自动兑现,而牺牲了在冲突中个人选择的自由”。

把所有的证据结合起来,肯定是一种相当保守的说法,即在许多情况下,增长对大多数人来说都是经济和生活质量上的负担。在这种情况下,地方经济增长是将生活质量和部分财富从当地普通民众转移到当地精英阶层。因此,在任何特定的地方提出增长智慧的问题,都有可能威胁到财富和利益的转移。

3 就业的问题

增长机器的关键思想理念,可能是经济增长“创造就业”的机会,尤其是在工人阶级的支持占据多数的情况下。开发商、建筑商和商会大肆宣扬了这一主张;这也成为了编辑和政治家高谈阔论的一部分。这些人将经济增长描绘成为创造就业的必要条件,对增长为其创造的收益避而不谈。当然,当地经济增长不会创造就业机会:它只是分配就业岗位。美国关注的是明年建造多少数量的新工厂、办公单位和高速公路——而不是考虑将它们建设在哪里。相类似的,仅仅关注汽车、导弹和灯罩的产量而非其制造于何处。因此,这个社会的工作岗位数量,无论是在建筑业或任何其他经济部门,都将取决于投资回报率,而影响货币供应的联邦决定和其他因素与地方决策无关。一个地方所能做的,就是设法保证当地新创造的就业机会比例。因此,总的就业率不受地方间竞争结果的影响。

第四,提高人力资源的开发和利用水平。对于目前正在迈入后工业化阶段的青岛市,要把依靠技术进步驱动经济发展作为工作的关键,而科技的驱动离不开优秀的人才。因此,青岛市应采取相关措施提高人力资源的开发利用水平,如完善教育体系,提升教育水平,通过教育提高人才素质;加强体制机制创新,强化人才引进和区域内部的均衡流动;保障高等院校毕业人员的就业,充分发挥地区人力资源优势,促进经济稳步增长。

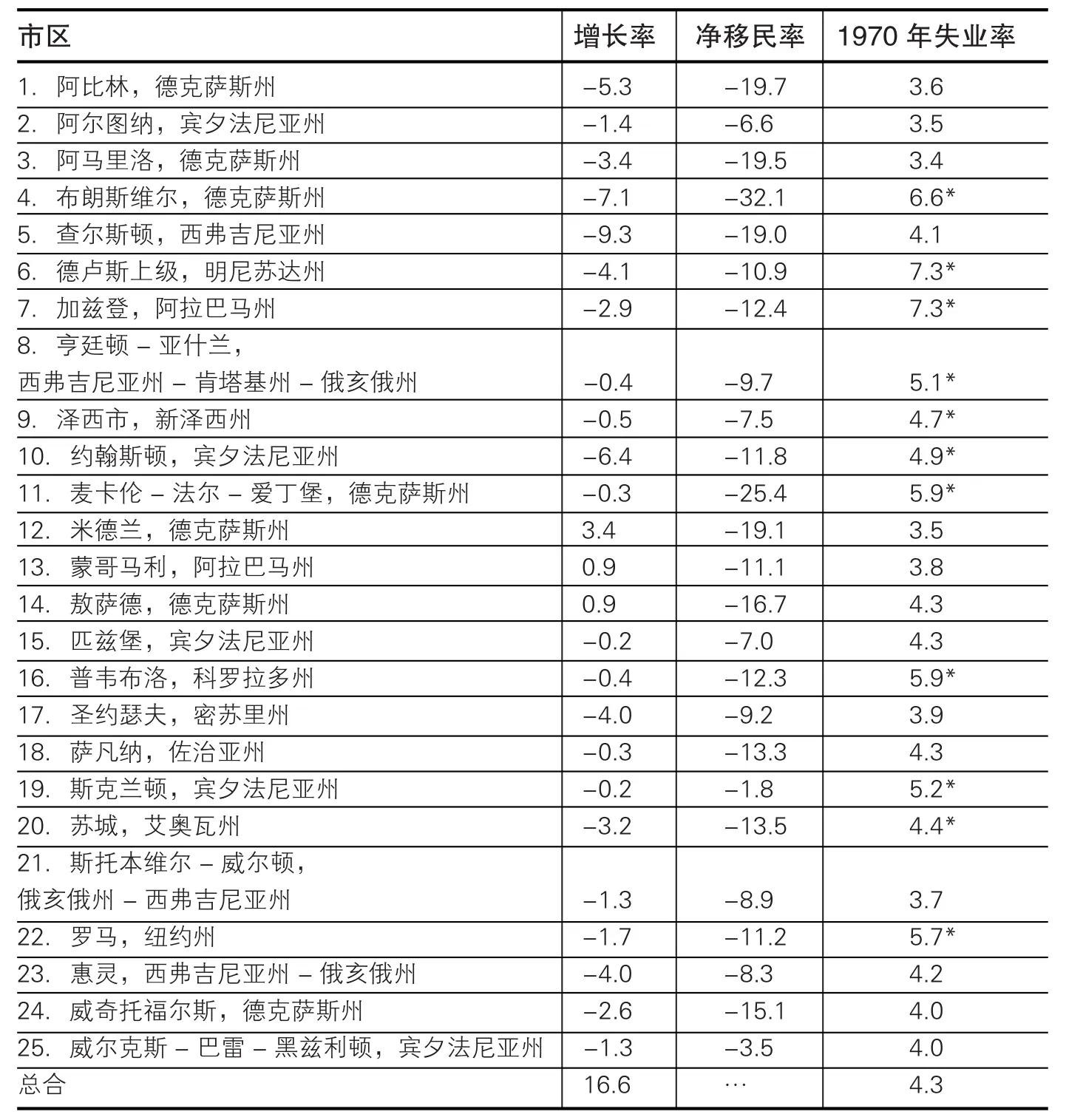

表1 1950-60年增长和失业率最快的地区(%)

劳动力是一个单一国家的基本蓄水池;工人是流动的,通常能够跨区域寻找就业机会。就业岗位随着地区经济的快速发展而增加,失业人员被这些区域所吸引填补了就业空缺,同时也形成了一个持续失业的劳动力部门。因此,正如地方经济增长不影响总就业一样,它对当地失业率的长期影响也是微乎其微。同样,系统的证据没有显示出增长的任何优势:无论是大城市,还是快速发展的城市,都没有比其他城市地区有更低的失业率趋势。事实上,这种趋势是快速增长与高失业率产生的联系。

通过对城市增长最极端情况的相关数据的考察,这一发现模式生动的说明了:美国标准大都会统计区(SMSAs)在过去两次人口普查中,经历了人口增长速度最快的时期。表1和表2显示了在1950-60年和1960-70年间增长最快的25个地区的人口增长和失业率的比较。这两个十年进行比较,一半城市地区的失业率高于全国所有SMSAs的失业率。

即使是(1960-70年)25个增长最慢的国家,SMSAs也未能经历特别高的失业率。表3显示,尽管所有这些都是净迁移损失的地方,但在十年结束时,SMSAs中的这些群体只有不到一半人的失业率高于全国平均水平。

同样引人注目的是,在1960-66年期间,加州所有SMSAs的增长率和失业率的比较——这是该州普遍繁荣的时期。表4显示,加州所有的都市区中,1960-66年的增长率和1966年的失业率之间没有显著的关系(r=-17,z=0.569)。表4也具有指导意义(与其他表一致),揭示出尽管大都市地区的增长率存在很大差异,但失业率的变化是没有可比性的,所有这些都集中在在相对狭窄的4.3%-6.5%范围内。与我之前的观点相一致,我认为这证明了劳动力的流动倾向趋向于将交叉的失业率拉平,而不考虑地方经济增长的普遍差异。综合来看,这些数据表明,当地人口增长并不能解决当地失业问题。

出于某种原因,某些特定的增长率可能与低失业率有关,而且研究引用的措施对这些模式是不敏感的。

同样,某些行业的增长可能比其他行业的增长更可能刺激就业而不是吸引移民。也可能是文化环境的因素,某些群体对流动选择的反应比其他群体更少,因此为我所提出的一般性论点提供了依据。目前的分析并不排除这些未来的研究发现,但至少可以断言,增长创造就业机会的论点与现有证据的权重相矛盾。

我的结论是,对于快速增长地区的普通工人而言,工作保障情况与经济增长较慢地区工人的地位大致相同:就业人数过剩,工人对失业问题产生持续的焦虑以及对工资水平的有效抑制,会使失业和边际就业工人的就业状况趋于精确化。在就业方面,当地工人可能没有从增长机器中得到好处;他们的“本地人”身份与那些寻求增加就业机会的“外来”移民相比几乎没有优势。相反,他们是劳动力中可互换的部分,他们的工作不安全感的程度是在当地失业率中表现出来的,就像是外来务工人员的情况一样。具有讽刺意味的是,这可能会时常导致工人们的焦虑,但他们的工作发言人却积极支持企业优先发展政策。事实上,本地就业机会是下降的,经济增长与自然增长不成比例,可能会导致迁移的困难。但因此产生的代价与简单失业的代价是不一样的,也不会那么严重。它也很容易通过对流动工人的搬迁补贴来得到补偿,现在一般由私人公司为高管提供高薪水,联邦以有限的方式扣除与工作相关的搬家费用。

工人们的焦虑和意识形态的后果来自一个更大的事实,即美国是一个大量失业持续存在的社会,据美国商务部保守估计,失业率为4%-8%,这一部分人在工作中被定义为活跃的一部分。因此,有一种音乐椅游戏一直在播放,工人们在全国各地流动,希望在音乐停止的那一刻降落在空椅子上。在任何一个地方增加工作岗位都不会使音乐更频繁地停止,也不会根据玩家人数来增加椅子的数量。有效改善这种状况的唯一途径是建立一个充分就业的经济体系,一个全面的失业保险制度,或者其他一些可以打破一个人的生计和公司高管的远程决策之间联系的设备。如果没有这样的发展,工人对失业的恐惧就会使其在政治上消极被动(如果不是完全支持的话),土地使用政策、税收计划和反污染的非执行计划,实际上代表了从普通大众到精英阶层的收入转移。因此,出于多种原因,工人及其领导人应该更一致的组织他们的政治力量,

更确切的说,是作为国家运动一部分,旨在为绝大多数人口提供充分就业、收入保障、税收项目、土地使用和使其环境受益。但他们现在往往不这么做。

表2 1960-70年增长和失业率最快的地区(%)

4 自然增长的问题

关键点是,这个国家的人口相对稀少,没有不可获取的、险恶的或缺乏供养人口的自然资源。事实上,阿巴拉契亚的城镇是美国人口最密集的地区,因为资源充足被广泛认为极具吸引力;而人口外流可能会降低移民或定居在芝加哥和底特律的人们的审美资源,因此导致了服务于更多人口的住房和公共设施被遗弃。从普通视角来看,我认为某一区域中的人口稀少现象,是由其政治经济决策而造成的,而非其他地区的影响。如果这一进程变得更加合理,那么在道路、机场、国防工厂等方面的投资,可能会产生非常不同的土地使用效果。事实上,利用这种深思熟虑的规划策略是一种实践,在其他地区已经出现了一些成功的案例,或许这也可以在美国实践。

表3 1960-70年25个增长缓慢的SMSA的增长、失业率和净移民率(%)

作为一个长期问题,自然增长很有可能被逐步淘汰。在过去的几年里,美国的出生率一直在稳步下降,我们正处于零人口增长的边缘。如果实现了稳定的人口增长,现行本地竞争制度的延续将导致“鬼城”和“未使用的资本存量”的激增,因为成功竞争的团体要为此付出代价。这将是比现在更为荒谬的局面,而当前只在偶然制造鬼镇而已。

5 新兴反增长联盟

尽管在美国的大部分地方,增长一直是主导的意识形态,但始终存在一种颠覆性的阻力。这一少数派长期被忽略,被认为是感性的,或者是非理性的,即使在不断累积的新闻报道中,也被描绘成是极具罪恶感的。但可以确切的说,增长规模的增加与高污染、交通堵塞和其他不利因素息息相关。同样显而易见的是,大城市的税率一般不低于小城市,尽管它几乎很少受到关注,但一代人以前就提供了人均资本的成本随人口规模增长的证据。很少有人注意到,尽管如此富有的人以某种方式意识到这些事实,但他们还是通过严格控制人口上限,设法为自己保留了小型空间、作为排他性的低密度独家圣地(例如,贝弗利山庄,沙点市,西棕榈滩,莱克福里斯特)。

然而,近年来,反增长运动已经具有更加广泛的基础,至少在某些地方能够达到实现政治权力稳定的程度。最突出的例子,似乎是某些大学城(帕洛阿尔托,圣芭芭拉,博尔德,安阿伯),所有这些都对额外增长成本的影响研究进行了资助。其他实行经济增长控制的地方也往往具有很高的福利价值(例如,纽约州 拉马波;加利福尼亚州 佩特卢马;弗罗里达州 伯克莱屯)。反增长情绪已经成为一些大城市重要的政治组成部分(例如,圣地亚哥),在俄勒冈、科罗拉多州和佛蒙特州是很多人(包括州长)政治生涯的重要基础。鉴于该问题的客观重要性和关于一般增长成本的证据,没有什么可以阻止反增长联盟在其他地方获得同样的权力——包括那些通常被认为具有较低舒适度的国家。基于这一事实,反增长联盟没有任何理由不进一步扩大他们的基础,使其出现的地方能够囊括绝大多数的工人阶级。

表4 1960-66年加州所有SMSA的增长和失业率(%)

但是,像所有的政治运动一样,通过既定的经济利益体系,试图依靠志愿劳动取代政治权力的制度化,在那些志愿改革运动具有现实意义的地区,反增长运动更有可能取得成功——成熟稳重的中产阶级具有广泛的激进主义的传统,试图摆脱根深蒂固的增长机器桎梏。至少,这似乎是那些反增长联盟已经成熟的地方的准确轮廓。

目前,对反增长激进分子的社会构成正在进行系统的研究。但是,新兴的反联盟植根于最近的环保运动,并依赖于年轻的活动家(有些人是和平与民权运动的老兵)、中产阶级专业人士和工人,他们都关注到自己的税率问题以及与增长冲突的生活方式。政府雇员和那些不依赖于地方扩张而营利的组织的工作人员,直接或间接地发挥着重要领导作用。例如,研究所和电子公司的专业人士以及小型“高科技”公司的分支经理,为圣芭芭拉的反增长运动提供了大量支持。在世界观和金钱利益方面,他们仅仅把当地社区作为生活和工作的环境,而不是作为可利用资源。与这一选区相关的人一定是富人(特别是那些财富来源于对非本地环境剥削的人),他们延续了保护贵族的传统。

如果出现这种情况,增长机器的衰落将会使土地使用政策变得更加清晰。地方政府将为其区域建立控制能力和进行立法,直接或间接地控制人口增长水平。今后的发展方向将趋向于尽量减少对环境的负面影响。所谓土地开发的自然过程,是指美国城市的现状将随着政治经济基础进程遭到破坏而结束。也许最重要的是,工商业土地使用者和他们的代表将会失利,至少在某种程度上,如果公共政策威胁到他们所期望的盈利能力,那么他们将在其他地方寻找威胁的有效性。随着增长机器在许多地方被摧毁,越来越多的商业利益将被迫与当地政策相适应,而不是使当地居民屈从于商业意愿。随着税收的新选择、创造性的土地使用程序,以及城市服务新形式的出现,使得市政府越来越像一个机构,因此要求它为人民做实事,而不是想方设法来吸引更多的人。更具体地说,一个特定的工业项目可能会根据其社会效用进行评估——无论是地方还是整个社会,都依据于产品的实用性。如果生产仅仅是为了当地的扩张,那么这种现象将不太可能会发生。因此,这将会增加国内对所生产设备使用价值的压力,以及承担外部生产成本的压力。

当经济增长不再是一个问题时,政治体制中一些影响和促进经济增长的投资将不再有意义,因此也会改变人们参与其中的基础。我们可以预期,由土地开发商和其他增长联盟力量领导的当地商界精英将倾向于退出地方政治。这一空间可能会被一个更具代表性以及拥有更少反增长激进分子的区域所替代。值得注意的是,反增长力量已经建立了权力的滩头阵地。而且在所有问题上,不仅仅是增长问题,他们的计划和政策都倾向于比他们的前辈更进步。例如,在科罗拉多州,环保主义者成功领导了反抗冬奥会的运动,在支持堕胎改革和其他社会事业方面也取得了重要进步。以环保为基础的圣芭芭拉分校的“公民联盟”(多数为市政府控制)代表了该市传统的左派和其他反文化环保人士的融合。抑制经济增长带来的影响,可能会促使地方政治倾向日益明显。无论在何种程度上,地方政治都是国家政治结构赖以存在的基石(这里有许多争论),这可能会影响国家层面的改革。也许届时,可能会利用国家机构实施其他政策,这些政策既能对地方增长机器的衰落进行巩固,又能创造符合城市公民生活新机会的国家优先事项。这些都是基于以改革为导向的有争议论题的推测,以及公民政治问题能够长期维持下去的论断。这一历史记录与文本不一致;这种新兴的政治趋势只出现在最受影响的地区,以及目前城市系统的普遍不合理性表明,另一种可能性是一个真实的未来。

参考文献:

[1]Wirth,Louis.1938."Urbanism as a Way of Life."American Journal of Sociology 44 (July):1-14.

[2]Davis,Kingsley.1965."The Urbanization of the Human Population."Scientific American 212(September):41-53.

[3]Molotch,Harvey L.1967."Toward a More Human Ecology."Land Economics 43(August):336-41.

——.1973.Managed Integration:Dilemmas of Doing Good in the City.Berkeley:University of California Press.

[4]McKenzie,R.D.1922"The Neighborhood:A Study of Local Life in the City of Columbus,Ohio-Conclusion:American Journal of Sociology 27(May):780-99.

[5]Banfield, Edward.1961.Political Influence.New York:Macmillan.

[6]Piven,Francis Fox,and Richard Cloward.1972.Regulating the Poor.New York:Random House.

[7]Rubin,Lillian.1972.Busing and Backlash.Berkeley:University of California Press.

[8]Agger,Robert,Daniel Goldrich,and Bert E.Swanson. 1964.The Rulers and the Ruled:Political Power and Impotence in American Communities.New York:Wiley.

[9]Ann Arbor City Planning Department.1972.The Ann Arbor Growth Study.Ann Arbor,Mich.:City Planning Department.

[10]Wyner,Allen.1967.“Governor-Salesman”National Civic Review 61(February):81-86.

[11]Adrian,Charles R.,and O.P.Williams.1963.Four Cities:A Study in Comparative Policy Making. Philadelphia:University of Pennsylvania Press.

[12]Edelman,Murray.1964.The Symbolic Uses of Politics.Urbana:University of Illinois Press.

[13]Lasswell,Harold.1936.Politics. Who Gets What,When,How.New York:McGrawHill.

[14]Walton,John.1970."A Systematic Survey of Community Power Research."Pp.443-64 in The Structure of Community Power,edited by Michael Aiken and Paul Mott. New York: Random House.

[15]Spaulding,Charles.1951."Occupational Affiliations of Councilmen in Small Cities."Sociology and Social Research 35(3):194-200.

[16]Mumford,Lewis.1961.The City in History.New York: Harcourt Brace Jovanovich.

[17]Bouma,Donald.1962. "Analysis of the Social Power Position of a Real Estate Board."Social Problems 10(Fall):121-32.

[18]Suttles,Gerald.1972.The Social Construction of Communities.Chicago:University of Chicago Press.

[19]Schulze,Robert O.1961."The Bifurcation of Power in a Satellite City."Pp.19-80 in Community Political Systems,edited by Morris Janowitz.New York:Macmillan.

[20]Schattschneider,E.E.1960.The Semisovereign People. New York:Holt,Rinehart & Winston.