中国传统造园手法的现代性

——苏州留园和纽约泪珠公园的比较研究

2018-05-08陈雪倩

翟 俊 陈雪倩

中国传统造园活动源远流长,经过3000余年漫长的发展与实践,期间不断涌现出优秀的造园家和造园理论,如计成的《园冶》、李渔的《闲情偶寄》、文震亨的《长物志》等,这些著作将中国传统造园思想提升到理论的高度,并对中国古典园林影响深远。苏州私家园林作为中国古典园林的代表,充分体现了中国传统造园手法的精髓。然而随着社会的发展,中国传统的造园手法是否适合现代的人居需求?我们在景仰传统中积淀的精粹的同时,如何推理当代美的情趣,创造满足当代需求的作品?为此,本文选取私家园林的代表——苏州的留园和现代园林的佳作——纽约的泪珠公园为例进行分析。这两个园林虽然横跨不同的时空与文化背景,但两者在造园手法上却有着许多相似之处。通过对两者的比较,并从中国传统自然观的现代性、中国传统空间造园手法的现代性和中国传统造景元素的现代性3方面展开论述,剖析中国传统造园手法的现代性,对传统古典园林造诣上的精粹进行推敲、消化、接力与传承,用另一种新的视角来看待传统瑰宝的延续[1],完成传统的接力。

1 中国传统自然观的现代性

中西方园林的建造深受各自的自然观影响,可以说不同的园林风格蕴含着中西方自然观的差异,自然观直接或间接地指导了中西方的造园活动。本文通过对比分析中国传统自然观的传承和西方自然观的转折,及其影响下的造园活动,表明中国传统自然观具有现代性。

1.1 中国传统自然观传承下的造园活动

中国传统自然观受中国传统哲学影响,而中国传统哲学的主流由儒、道、释3家学说构成。在中国传统思想看来,人与自然界绝非对抗关系,而是协调关系[2]。儒家学说中“君子比德”的思想凸显出美善合一的自然观,强调亲近自然、亲近山水之德性,表现出对自然山水的尊重。道家学说以自然天道为主旨,崇尚自然美。儒、道学说都认为人与自然是一个不可分割的统一体,对自然心怀尊敬与向往,善于发现自然之美,从而衍生出“人与天调”的中国传统自然观。

中国传统造园活动也深受 “人与天调”的中国传统自然观影响,将“天人合一”、“寄情山水”、“崇尚隐逸”视为中国传统造园中不可忽视的三个要素。士人的意识形态中有着永恒的山水情结,受“人与天调”哲学思想的潜移默化。文人将自己对自然山水的喜爱融入造园活动中,在造园形式基本采用自然式布局,而造园手法上都力求达到“人作”与自然的和谐状态,体现出“本于自然、高于自然”的造园理念。因此中国传统造园活动以“道法自然”为主旨,强调“人与天调”。

1.2 西方自然观转折下的造园活动

西方的自然观深受宗教与西方哲学的影响,基本上以人与自然的对立为特点,反映了西方文化中信仰与理性的矛盾[3]。基督教思想促使西方世界形成人与自然二元对立的自然观[4]。特别是中世纪西方对《创世纪》的阐述,认为人和自然都是上帝创造的,若人类违背上帝的意志,便会带来浩劫,因此人类对自然充满着恐惧。西方传统哲学中的自然观经历了从古代有机论自然观到近代机械论自然观的发展。特别是近代机械论的自然观认为自然可被人类操控,这个观点深深影响了西方工业革命时期对自然的掠夺。直到19世纪后期对机械自然观的批判,才为现代环境运动的兴起提供了必要的哲学前提[5]。由此可见,西方的自然观经历了从对立到协调的过程。

纵观西方园林发展史,深受西方传统自然观的影响,西方早期的宅邸庭园等反映的都是人在自然中的生存艺术。到文艺复兴时期,人们开始将艺术美置于自然美之上,典型代表就是17世纪法国古典主义园林[6]。18世纪中叶,工业革命时期对自然的掠夺,使人与自然变得对立和敌斥。19世纪,人们逐渐意识到长此发展下去必然会受到自然的惩罚,于是以F.L.奥姆斯特德为首的现代城市公共园林的先驱者们开始致力于保护自然,重新建立人与自然的和谐观,发展至今逐渐形成了现代园林“可持续发展”“生态平衡”等理念。由此可见,在西方自然观的影响下,其造园活动也经历了从与自然对立到协调的转变。

1.3 小结

通过对比中西方造园的自然观,可以得出:中国传统的自然观经过长期的发展,对自然始终是尊重并热爱的,强调人工与自然的和谐,呈现出一脉相承的态势,并在当代逐渐显示出优势。中西方园林不同的自然观终将殊途同归,“道法自然”的自然观将是世界园林的走向,因此中国传统的自然观在当代也具有普适性与现代性,值得我们传承并寻找新的时代表现。

2 中国传统空间造园手法的现代性

中国传统造园活动以苏州私家园林为胜,“巧于因借、精在体宜”“以小见大”等造园技巧在苏州私家园林中表现得淋漓尽致。本文选取的留园作为苏州四大名园之一,其造园手法代表我国传统造园手法的特点,具有代表性和历史性。通过对比中国传统的留园和美国现代的泪珠公园,发掘中国传统空间造园手法的现代性。

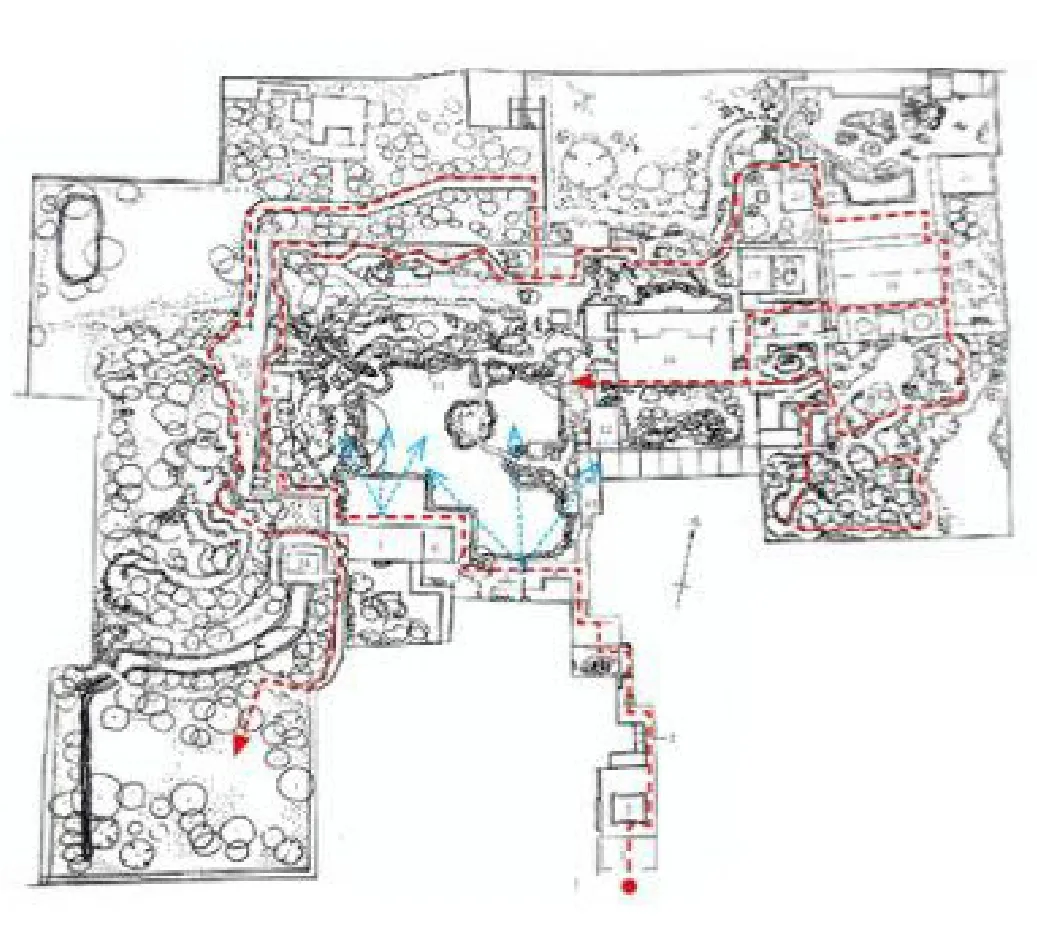

苏州留园拥有一套完整的空间体系,其在空间布局和整体造园手法上均体现了中国传统造园手法,形成了因借、移位、对景、序列、延伸、虚实、疏密等丰富的空间格局,形成了以假山水体为主景、以绿化围合的休闲娱乐空间(图1)。在空间上形成由入口序列、中部山池主景区、东部以冠云峰为主的赏玩区、西部山石植物区组成的空间结构。各个区在造景上相互联系、互为因借。

纽约泪珠公园在造园手法上也体现出相似的空间体系,其同样是在高楼环绕的小空间中打造了以假山水体为主景、以绿化围合的娱乐空间。形成南部紧凑型活动区、中部假山水景区、北部开敞草坪区的空间序列,通过虚实、疏密、因借等造园手法,使各个区的景观互相补充,在有限的空间内营造丰富而变化的景观。

2.1 巧于“因”

“因”即依据、因地制宜。纵观各地园林,其基址或多或少都会受到自然和人为要素的制约,要想在有限的空间中满足多种需求,无外乎一个字“因”。据计成《园冶》中载:

园林巧于“因”……“因”者:随基势之高下,体形之端正。

由此观之,中国传统空间造园手法对于基址制约的认识使得设计要充分立足场地,考虑场地中可以利用的东西,并将场地限制转化为场地优势。这个观点对于苏州私家园林和西方现代园林都具有普适性,以留园和泪珠公园为例:

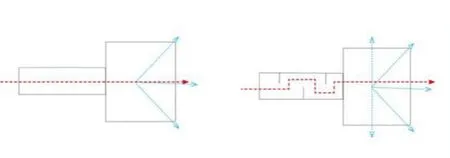

图1 留园与泪珠公园整体造景空间对比图

图2 视线与空间关系示意图

图3 留园游览路线与视线分析

留园位于苏州阊门外,占地2.33公顷。留园的基址并不规整,尤其是入口空间,受东、西两侧墙体的制约,阴暗且狭长,限制因素较多。然而留园的建造者却巧妙地利用狭窄的入口空间,做了一系列的空间序列,在视线上增加了空间的深邃性与妙趣。(图2)当通过狭长空间且视线可以直接穿透时,空间的大小对比就会因视线的穿透性而减弱,同理,若适当地阻碍视线,则在开敞处能获得空间开合的极大对比感,采用“欲扬先抑”的设计手法,在入口处使得空间极度收紧,借助两侧墙体形成曲折、封闭的空间,引导游人慢慢步入后院,在绿荫处视野一下开阔(图3),使人豁然开朗。通过空间的开合、光线的明暗对比,将原本受限的场地变得灵活而生动,由此可见,巧于“因”是中国传统造园手法的基础。

泪珠公园坐落于纽约曼哈顿下城西南侧Battery公园城,是一个面积1.8英亩(约合0.73公顷)的开放性公园[7]。其原有场地的限制也较多。公园面积小且四周都是高楼,对外是封闭的界面,对内形成开放的空间。这样的布局方式体现了中国传统空间那种以内部开敞空间为核心的特色。与留园类似,设计师因地制宜,同样通过空间开合及光线的明暗对比,营造出收放自如的空间层次(图4)。根据光线变化将场地的南侧空间收紧,北侧设置开敞大草坪,与留园同理,通过适当地阻隔视线,营造出空间的序列与开合变化,这就是设计师对场地充分的利用,即中国传统造园手法中的巧于“因”的现代体现。

综上所述,对比留园和泪珠公园可知:无论是传统私家园林还是西方现代园林,都要充分考虑场地中的限制。而中国传统造园手法中的巧于“因”,就是要通过设计将限制变为优势,这种造园手法在当今具有指导和借鉴意义,具有现代性。

图4 泪珠公园游览路线与视线分析

2.2 妙于“精”

苏州园林都是在方寸之间进行设计,由于空间较小,所以中国传统造园手法强调将小空间做得精致,达到小中见大的效果。对此苏州园林中体现了很多造园技巧,中国园林把成对的矛盾联结在一起,是一种介于两者之间的,在永恒的乐园与尘世之间的空间[8]。比如通过曲折园路的藏与露、空间的虚与实、疏与密等,这些传统的造园手法,在当今仍焕发着活力。

2.2.1 蜿蜒曲折

后现代主义理论家查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)在解释后现代主义的空间形式与本质时,曾举中国园林的例子来说明这种性质:“后现代就像中国园林的空间,把清晰的最终结果悬在半空,以求一种曲径通幽的,永远达不到某种确定目标的‘路线’”[9]。留园就是通过设置蜿蜒的园路来达到空间的藏与露,并且通过游览路线的设置将“清晰的最终结果悬在半空”,从而增加空间的深邃性与妙趣的,泪珠公园亦然。这种蜿蜒曲折的造园手法在《园冶》曾被记载:不妨偏径,顿置婉转,斯谓“精而合宜”者也。

由此可知,中国传统造园思想中“曲径”方可“通幽”。“幽”实则含有两层意思:一来是幽静,因为曲折的园路阻挡了人们的视线,易形成较私密的空间;二来是幽境,蜿蜒的园路起着引导作用,营造未知的意境美。

在泪珠公园中,也有相似的做法。在南部较为私密的空间内设置几条蜿蜒曲折的道路,在每个蜿蜒园路的转弯处都藏有节点:如学步儿童区、下沉木平台、喷泉活动区等,这些景观节点与园路完美地结合,既能曲径通幽,又能在曲径处发现乐趣,使小空间变得丰富而趣味。

2.2.2 疏与密

绘画讲求留白,空间营造亦然,一个好的空间布局可以将疏与密相结合,使人们能够随着疏密关系的改变而相应地产生弛和张的节奏感[10](图5)。对比留园和泪珠公园的疏密度,两者在空间构成上疏密对比都极为强烈。

留园主要有3大块密集空间(图6):①入口→古木交柯→涵碧山房;②西楼→五峰仙馆;③冠云楼→林泉耆硕之馆。这三处建筑密度高,布景密集,给人以步移景异之佳趣。而留园西北部和中心水景布景密度低,在密集的景致下,衬托出视野更加开阔。

泪珠公园的密集空间主要集中在南侧(图7),由于南侧的景观节点较多,给人营造出“张”的空间感受,景观排布紧凑。与之产生强烈对比的是北侧的大草坪,其欲达到的目的与留园中心的水池类似,移步至此,豁然开朗,这是一种“弛”的空间感受,在一张一弛中,使整个空间充满节奏与韵律。

2.3 乐于“介”

“介”即介入,代表造园活动中的人为参与性。苏州私家园林虽不对外开放,但是其建造的根本就是满足园主的精神与娱乐需求,留园之景的参与性可从俞樾《留园记》中找到记载:“是故泉石之胜,留以待君之登临也;花木之美,留以待君之攀玩也;亭台之幽深,留以待君之游息也。”

由此观之,留园中的泉石、花木、亭台等景观的设置都是为了让人停留且参与的,泉石之景不单可以观赏,还可以登临、攀玩,留园中的假山可以成为捉迷藏等游戏的嬉闹场所。

这在泪珠公园的营造中也有体现:利用叠石形成的滑滑梯、和岩石组成的戏水区、沙坑、草坪滚球场等,这些富有乐趣的小空间与景观巧妙结合,强调人的参与性,使人乐于介入其中。

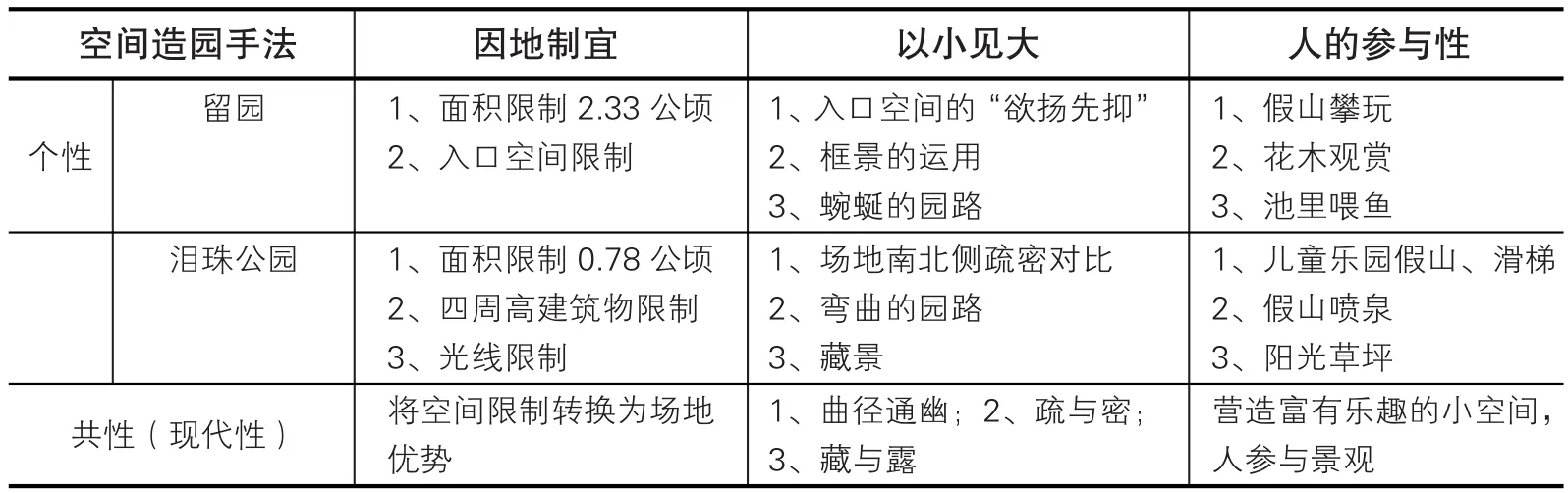

2.4 小结

通过对比留园和泪珠公园的中国传统空间造园手法中有很多值得现代园林借鉴之处:因地制宜、小中见大、人为参与等传统空间造园手法都具有现代性(表1)。

表1 留园与泪珠公园的空间造园手法比较

图5 疏密产生张弛感

图6 留园空间疏密对比

图7 泪珠公园空间疏密对比

3 中国传统造景元素的现代性

苏州私家园林体现了“本于自然、高于自然”的特点。中国传统造园手法推崇将自然山水风貌缩移模拟到园林空间中,经过有意识的改造、加工、剪裁,从而表现出一个精炼概括的自然、典型化的自然[11]。这就离不开物质层面的山、石、水、植物等造景元素的提炼与组合,同时物质层面的造景元素亦为精神文化层面所服务。通过对比留园与泪珠公园造景元素的运用,可以启迪我们将传统的造景元素赋予新的时代表现。

3.1 物质层面

3.1.1 选石

选石是中国传统造园中掇山的基础,以留园为例,对于石材的选择多为太湖石、黄石等,这些石材或富有极高的审美价值,最著名的当属太湖石冠云峰;或取材方便,如留园中的黄石。《园冶》中对于黄石有如下记载:“黄石是处皆产,其质坚,不入斧凿,其文古拙。”

由此可见,中国传统造园中选石的标准有两个:一是文化观赏性,二是就近获取石材的方便性。这个标准同样适用于美国的泪珠公园。

整个泪珠公园,石材主要选用的是纽约近郊采石厂内的蓝石,作为纽约的本土石材,既能唤起居民的认知归属感,在取材上又便于获得。设计师通过将当地特有的石材引入园林中,在观赏之余更增加了自然的乐趣。

3.1.2 掇山

中国传统造园活动中对于地形的营造是丰富的,山石成为园林中模拟自然的骨架。这种造园手法发端于中国,例如留园中部的假山,从袁宏道的《园亭记略》可知,留园中部堆叠的石屏假山最初以浙江的普陀山和天台山作蓝本。采用了“主山横者客山侧”的侧旁布置手法,即将主山设置在水池之北,山势横向而立,山峦起伏,呈远山之势;辅山则利用水池西面的大型土山的局部陡坡列于主山之侧,山岩节理分明[12]。前有水池环绕,呈现出山嵌水绕的姿态。这种利用主从关系模拟自然真山的手法在泪珠公园中也有所体现。

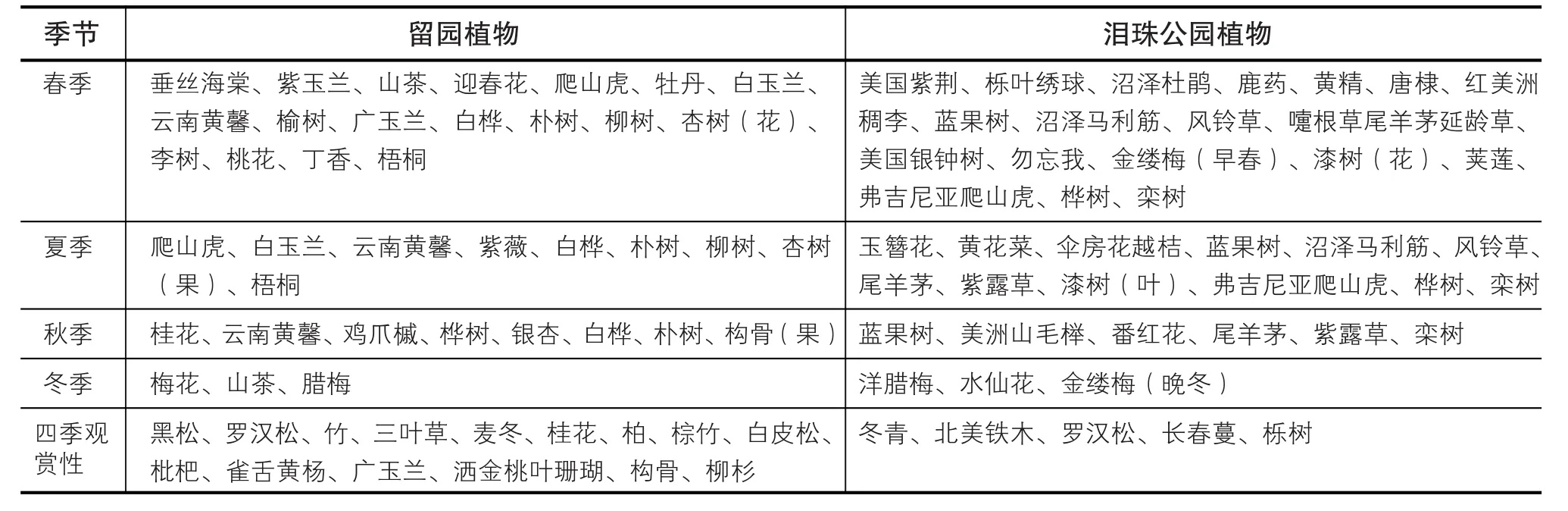

表2 留园与泪珠公园的植物季相效果比较

图8 留园植物配置

泪珠公园中的假山也意在模拟纽约附近的凯兹基尔山脉[13](Catskills),除此之外,在掇山的手法上也能体现主从关系。假山体量较小,主山在水池之西成主景,辅山散布在水池边,呈从属关系,整个假山与前面水池结合,呈现出山嵌水绕的姿态。

3.1.3 理水

中国传统造园活动自古就重视筑山理水,中国传统 “理水”的最高境界就是让空间因水而活,营造出深远的意境美,对此文震亨曾在《长物志》中记载:

石令人古,水令人远。园林水石,最不可无。

由此可见留园中的水景也意在以小见大,营造出水的深远感。其在水流的尽头架上一座石桥,意在表现出水面仍在向外伸展的感觉,表现出水的深远。

在泪珠公园中也有类似的做法来营造水的深远感。泪珠公园中的水面并不多,但是为了使有限的水景表现出无穷的深远感,设计者同样也采用了将水藏在石板路下的做法,让人感觉水并没有断,而是向远处流去。这种以“藏水”的做法与中国传统园林中处理水流的方式类似,由此可见,中国传统造园中对于水的处理具有现代性。

3.1.4 植物

留园中的植物基本是自然式种植的,纽约泪珠公园也打破西方规则式的种植传统,设计师在公园的迷你沼泽区的种植设计中采取了自然播种的设计策略,目的就是为了让植物的生长能呈现原始的自然风貌[13]。在植物造景上,纽约和苏州在气候上有四季分明的相似性,因此两者在种植策略上都选用了适合本土的植物,营造出了丰富的季相效果(表2)。

图9 泪珠公园植物配置

除此之外中国传统造园活动还讲求植物配置,在不同的区域种植不同的树种(图8),充分考虑了观赏性和生物学特性。例如在留园的入口处,空间较为狭窄、阴暗,因此配置了桂花、竹、麦冬等较为耐荫且体量较小的植物;而在东园场地较为开阔且阳光充足的场地种植牡丹、梅花、山茶、黑松等植物;在五峰仙馆处点缀种植垂丝海棠、紫玉兰等植物;在中心水景区植物搭配就更为丰富,形成了乔灌草的复合结构等。

纽约泪珠公园也极其强调植物配置(图9),例如在建筑入口处种植黄花菜、玉簪花、冬青等耐荫植物;在蓝石冰水墙处种植耐干燥的漆树、五叶地锦等植物;在石坡处种植沼泽杜鹃、栎叶绣球、蕨类植物等极度耐荫的植物;在沼泽区自然种植冬青、蓝果树、乔派草、蕨类植物等耐水湿植物;在阳光大草坪种植尾羊茅、四萼齿草等喜阳草种。这些植物根据其生长特性进行合理的配置,营造出生机盎然的乔灌草复合层次。

由此观之,现代园林越来越重视植物的生长特性,西方造园师正在反思规则式种植、大面积单一性种植、过于人工化种植的弊端。未来植物种植设计的走向正往贴近自然的方向发展,中国传统的植物种植观正焕发出自身的魅力。

3.2 精神文化层面

在园林造景空间的精神文化层面的营造上,留园和泪珠公园均有所体现,其共性在于:均选用本土植物、石材来模拟自然之景,营造富有文化归属感的空间。留园选用黄石、太湖石等江南特有石材,欣赏太湖石的“透瘦漏皱”之美,其中部堆叠的石屏假山也以浙江的普陀山和天台山作蓝本,体现了园主对中国自然山川的喜爱与文化归属感。纽约泪珠公园同样也选用当地特有的蓝石,以凯兹基尔山脉为蓝本,通过堆叠蓝石假山,唤起居民的认知归属感。

除此之外,留园与泪珠公园相比,其更意在营造诗意空间,赋予园林象征意义。泪珠公园在植物的选择上,多以功能性、景观性植物为选择要点,通过合理的配置营造丰富的景观效果。而留园在植物选择上,除了考虑功能性和景观性外,还有中国传统文化对植物的象征寓意,例如在留园的植物配置中,就大量种植了有“岁寒三友”之称的松竹梅,象征园主人的脱离庸俗的高洁气节;在中心水景处会种植荷花,意在表达园主人“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的品性等。除此之外,在园路的铺装上,留园更匠心独运,通过设置凤凰、仙鹤、荷花等造型的铺装,寄托园主人对松鹤延年、祈求祥瑞的美好生活愿望和高洁傲岸的品性情操,实现精神文化寄托。同时,随处可见的匾额、楹联等将中国的传统文化揉进景观中,营造了诗意的栖居空间。

由此可见,中国传统造景手法中强调在精神文化层面上的引导和寄托,园林的物质元素的塑造是为精神文化层面所服务的,强调文化归属感和诗意空间的营造。

表3 留园与泪珠公园的物质造景元素比较

3.3 小结

通过对比留园与泪珠公园造景元素的运用,可得:在苏州园林和现代园林中,造景元素无外乎以山、石、水和植物为代表的物质元素(表3)和精神文化元素。在物质元素运用上,在选石上都是选取典型的本土石材,强调石材的观赏性和文化认同感;在掇山上,其共性都是在有限的空间中引入自然山水的风骨,对自然山石进行意象化模拟;在理水上,都意图在小空间中营造水的深远,运用“藏水”的手法,使得空间因水而活;在植物选择上,都采用自然式种植、选用本土树种、重视季相效果且都充分考虑到了植物特性和生物多样性。在精神文化元素运用上,留园和泪珠公园以物质元素的营造为精神文化层面所服务,通过对当地名山大川的缩移模拟和植物、铺装上的细节体现精神文化层面的追求。由此观之,中国传统造景元素的手法在泪珠公园中可以找到共性,说明中国传统造园手法在当今仍焕发有活力,具有现代性。

4 结语

中国传统的造园手法虽然经过几千年的发展,至今仍具有现代性,值得中国景观设计师传承并发扬。首先,中国传统造园手法的现代性体现在中国传统的自然观上,中国传统的造园自然观讲求“道法自然”,在当今信息时代下,人地关系矛盾日益突出,与自然为友,尊重自然的做法广受国内外设计师的推崇和认可,这是时代发展的必然选择。其次,通过对比分析留园和泪珠公园造景元素,我们发现其山、石、植物等运用手法与中国传统造园手法类似。最后,中国传统造园思想的现代性还体现在空间的造园手法上,在中国古典园林中所呈现的因地制宜、小中见大、空间开合、明暗对比、虚实相间、人为参与等技巧,如今看来,对于当下的现代园林亦然适用,经过实践的检验,堪称经久不衰的经典。综上所述,在中国传统造园手法并不过时,作为中国景观设计师,我们应该将传统的造园手法赋予新的时代表达,秉承“道法自然”的设计理念,完成传统的接力。

参考文献:

[1]翟俊.折叠在传统园林里的现代性——以北京2013年园博会设计师广场获奖作品“步移景异”为例[J].中国园林,2014,(12):63-66.

[2]漆捷.论中国传统自然观的系统思想[J].系统科学学报,2009(02):34.

[3]黄媛.浅析西方自然观的演变[J]. 科技信息.2010(07):550.

[4]王梨娜.他山之石——简述西方自然观的发展[J].大众文艺,2011(07):300.

[5]陈剑澜,邓文碧,叶文武.西方传统自然观的演变与影响[J].中国人口,资源与环境,2000,(04):3-6

[6]朱建宁.西方园林史——19世纪之前(第2版)[M].北京:中国林业出版社,2013,4.

[7]https://www.asla.org/2009awards/001.html

[8]谭元亨.后现代与中国园林.[EB/OL]http://www.landscapecn.com/paper/detail.asp?id=945?

[9]翟俊.中国“园”素的解构与重组——扬州广陵新城信息服务产业基地园林景观设计[J].中国园林,2009,(08):63-66.

[10]彭一刚.中国古典园林分析[M].北京:中国建筑工业出版社,2013:26-27.

[11]周维权.中国古典园林史(第三版)[M].北京:清华大学出版社,2008:26.

[12]卜复鸣.留园假山的历史成因及现状分析[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版),2009,(03):76-82.

[13]金云峰,简圣贤.泪珠公园不一样的城市住区景观[J].风景园林,2011(05):30-35.