债权让与中原合同解除权行使规则探析*

2018-05-04王宏

王 宏

( 山东师范大学 法学院,山东 济南,250014 )

我国立法对债权让与的态度经历了从否定到肯定、从肯定到完善的转变。1986年,《民法通则》第九十一条对债权让与作了规定,但并不承认其营利性。1999年,《合同法》第七十九条至第八十三条对此进行了改进和完善。债权让与作为债权催收、担保、回收等工具在市场经济、日常生活中具有重要的作用。比如,最高院第三十四号在有关债权让与的指导案例中认定: 生效法律文书确定的权利人在进入执行程序前合法转让债权的,债权受让人即权利承受人可以作为申请执行人直接申请执行,无需执行法院作出变更申请执行人的裁定。目前,我国有关债权让与的研究多侧重于债权让与的限制、债权让与对内与对外的效力、二重让与、通知主体与效力等方面。学界在研究债权让与对内效力时,提出了原合同解除权不移转的结论性观点①韩世远:《合同法总论》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第471页。,但并无专门论述。事实上,原合同解除权行使与让与人、受让人以及债务人三方之间的利益密切关联,因而具有进一步研究的必要。

一、《合同法》第八十一条的扩张解释

债权让与是在保持债权同一性的前提下以移转债权为目的的让与人与受让人之间的诺成、不要式的合同。②王泽鉴:《法律思维与民法实例》,北京:中国政法大学出版社,2001年,第111页。债权让与生效后发生债权人主体变更、让与人退出原基础合同(以下称为“原合同”)的效力。债权让与不同于债权移转,债权移转是债权让与的上位概念,债权移转类型主要有基于法律规定而发生的债权移转(诸如继承、合同上地位的概括承受以及代为求偿)、基于裁判命令而发生的债权移转以及基于法律行为(包括单方法律行为和双方法律行为)而发生的债权移转。③韩世远:《合同法总论》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第457页。同时参见史尚宽《债法总论》,北京;中国政法大学出版社,2000年,第737-739页。债权让与属基于双方法律行为中以买卖、互易、赠与、代物清偿、信托等合同形式发生的债权移转。我国《合同法》第七十九条至第八十三条所称的债权转让实际上即为债权让与,本文主要以该类债权移转为研究对象。《合同法》第八十一条规定:“债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权利,但该从权利专属于债权人自身的除外。”其中,对于合同解除权是否随同移转,相关法律及其司法解释未予以明确规定。《合同法》第七十三条规定的债权人代位权行使例外中使用了“专属于债务人自身”的类似用语,其后《合同法》司法解释(一)第十二条对“专属权利”作出明确界定:专属权利是指“基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权和劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身伤害赔偿请求权等权利”。基于此,有学者认为专属于债权人自身的权利,是指具有人身性质的权利,包括人格权与身份权,只有这些权利才不能随主债权当然转移。*房维廉:《合同法实用讲座》,北京:中国人民大学出版社,1999年,第135页。然而,这种类推适用存在着一定问题,因为债权人代位权中的专属性对象是债权,而债权让与中是从权利,二者的专属性客体并不具有相似性,而且代位权与债权让与两种规范意旨也不具有统一性。前者的意旨在于为保护债务人基本生活生存的需要;后者是为合理限制从权利随主权利移转的民法一般规则,未侧重关涉债务人基本生活需要的法益保护,债权让与意旨为规范合同各方权益的平衡。一方面,倘若进行类推适用,将可能导致《合同法》第八十一条适用范围过于狭窄,另一方面,将从权利不附从性范围仅限制为“具有人身性质的权利”在很大程度上属于文义解释的范围。所以,为了充分契合《合同法》第八十一条规范意旨,需要超出文义解释范围,即采用扩张解释。当然,采用扩张解释不能超出文义解释的可能范围,否则成为漏洞填补的目的性扩张解释*王利明:《法律解释学》(第2版),北京;中国人民大学出版社,2016年,第245页。,而债权让与中从权利移转问题并非法律存在漏洞而属于立法技术问题。参照我国台湾地区“民法”第二百九十五条规定:“让与债权时,该债权之担保及其它从属之权利,随同移转于受让人。但与让与人有不可分离之关系者,不在此限。未支付之利息,推定其随同原本移转于受让人。”我国台湾地区“民法”将从权利不移转范围正面规定为“与让与人有不可分离之关系者”,显然,我国台湾地区“民法”上专属范围的界定较大陆《合同法》第八十一条更为宽泛。所谓“与让与人有不可分离之关系”,既包括具有人身性质的从权利,也包括与让与人原合同当事人“身份”不能分离的从权利。台湾学者王泽鉴在解释该法条时认为,其所谓“其他从属之权利”,并不包括同时履行抗辩权在内,因为同时履行抗辩权是基于同一双务合同的牵连性,但受让人不负有对待给付债务人的义务,故而同时履行抗辩权不附从移转。*王泽鉴:“同时履行抗辩:第264条规定之适用、准用与类推适用”,《民法学说与判例研究》(第6册),北京;北京大学出版社,2009年,第125页。通过上述分析可以看出,将从权利“专属于债权人自身”作扩大解释后才能加强《合同法》第八十一条规定的适用性。因此,接下来的关键是在对第八十一条扩大解释的前提下,如何判断原合同解除权是否与让与人原合同当事人身份具有不可分离的关系。

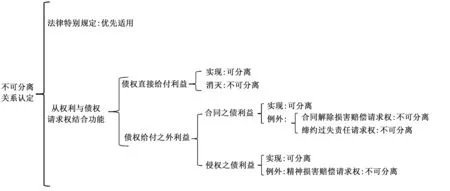

二、不可分离关系认定方法的建立*为体现所构建的判断方法的可行性和完整性,本文不仅用于解释合同解除权,而且对其他类型从权利也一并进行了分析。

债权让与是债权变动的一种形态。在我国未采纳物权行为制度及其理论的前提下,债权让与属于事实行为,是债权归属于受让人的一种结果。*崔建远:《合同法学》,北京;法律出版社,2014年,第181页。故此,所让与的债权本质上是受让人以原合同当事人地位向债务人要求实现原合同债权利益的请求权。台湾学者史尚宽在论述合同解除权、撤销权等形成权从权利在债权让与中的移转问题时提出,从权利是否随从移转,以形成权与受让人请求权结合之后是实现还是毁灭债之关系而有不同,如果是毁灭债之关系则不随从移转。*史尚宽:《债法总论》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第721页。笔者赞同上述观点,同时认为考察从权利与受让人请求权结合后功能的方法并不仅限于形成权这种从权利,对其他类型从权利比如担保物权、保证也同样适用,并且“债之关系”应用“债权利益”替代。债权利益可分为所让与债权直接给付利益和债权给付之外的利益两类,给付之外的利益是指在债权直接给付利益基础上发生的侵权之债利益和合同之债利益。因此,在分析其是否具有不可分离之关系时,应当通过考察从权利与债权请求权结合之后的功能是有利于实现直接给付利益和给付之外的利益,实现该类利益是否符合债权让与合同的内容和目的。如果结合之后的后果是消灭了债权利益,则该从权利与让与人不可分离。如果结合后的功能是实现债权直接给付利益,那么该从权利具有可分离之关系。倘若功能是实现债权给付之外的利益,除解除合同损害赔偿请求权、缔约过失责任请求权以及精神损害赔偿请求权之外,从权利具有可分离之关系。此外,如果法律对有关从权利是否随同债权进行移转有特别规定的,应当优先适用该法律规定。上述方法构成如下图一所示。

图一 不可分离关系认定示意图

(一)结合后有碍于债权直接给付利益实现的,不可分离

让与人通过买卖、互易、赠与、以物抵债等形式的债权让与合同,将原合同债权利益转让给受让人,其目的在于缩短让与人从原合同取得财产权利后再度向受让人给付的距离,从而提高交易效率。债权让与合同主要目的在于使受让人能够取得债权直接给付利益。故而,如果债权请求权与从权利结合之后的功能是实现债权直接给付利益的,那么该从权利移转给受让人符合债权让与合同的主要目的,而且也契合受让人作为原合同转让之后的新当事人身份,从而断定该从权利与让与人原合同当事人身份具有可分离之关系。 比如,债权让与后,因从权利选择权、催告权与受让人债权请求权结合后视为债权给付利益的实现而随同移转。*史尚宽:《债法总论》,北京;中国政法大学出版社,2000年,第721页。而如果从权利与债权请求权结合之后有碍于债权直接给付利益的实现,那么该从权利不附从主债权移转,即与让与人具有不可分离关系。比如,合同解除权、撤销权从权利行使后,消灭了债权直接给付利益的原合同关系,原合同关系权利义务终止,受让人不能再向债务人请求直接债权给付利益,因而合同解除权阻碍了债权直接给付利益的实现,合同解除权、撤销权是专属于债权人自身的从权利,与让与人具有不可分离性。

(二)债权给付之外的利益的情形

债权给付之外利益因其与债权直接给付利益具有合同上和侵权行为上不同的因果关系,由此产生因合同给付之外的利益和因侵权给付之外的利益,这种给付之外利益的从权利便是救济性权利,其目的是为间接实现而非消灭债权直接给付利益。

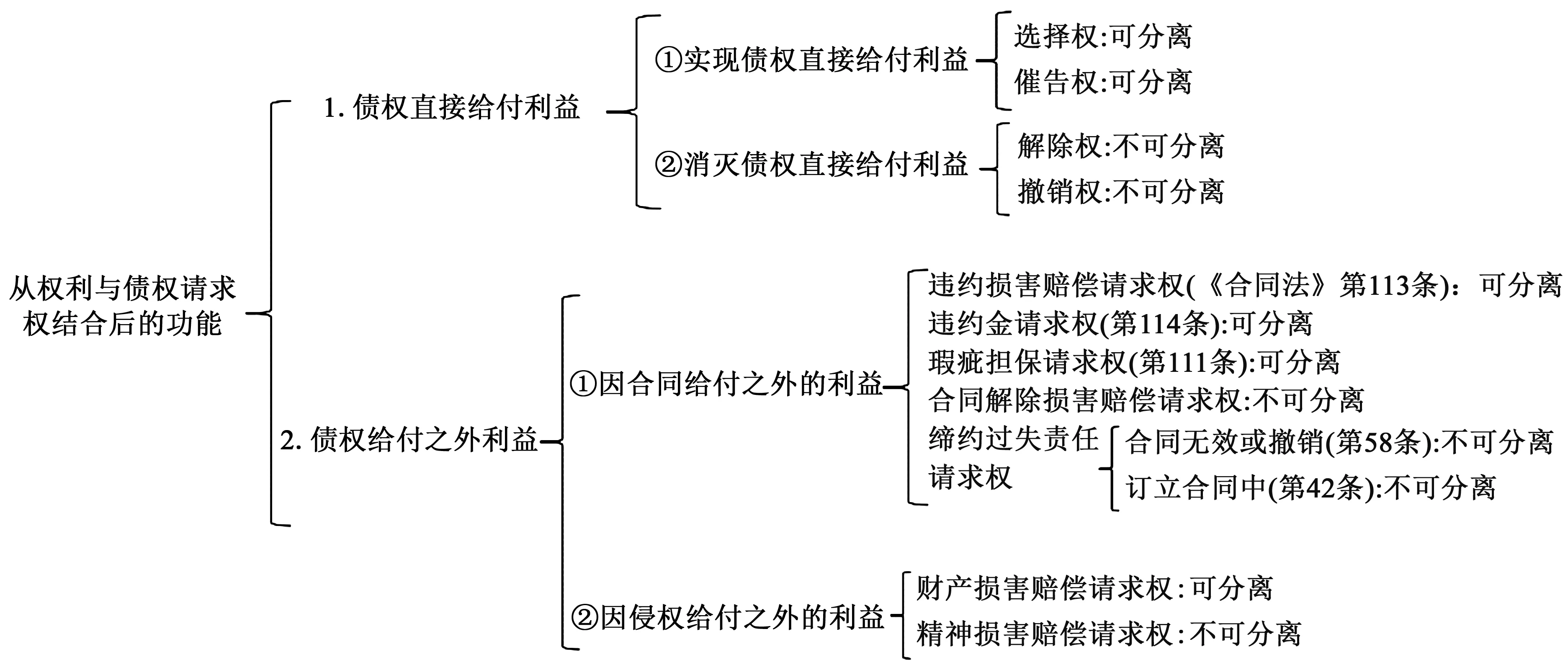

1.因合同给付之外的利益

所谓因合同给付之外的利益,是指因原合同债务人违约或缔约过失的原因导致受让人不能实现债权直接给付利益,受让人因此取得原本由让与人享有的救济性从权利。这类救济性从权利与债权请求权结合之后的功能是间接实现债权直接给付利益,符合债权让与合同的目的,因此,这类救济性从权利原则上与让与人不具有不可分离的关系。而且,让与人利益已经通过债权让与合同从受让人那里得到对价补偿,如果这类救济性从权利不发生移转仍然由让与人行使,让与人将会得到双重债权利益。既然让与人因债权让与合同早已退出原合同关系,其再次获取债权利益并无法律上的根据。若使让与人享有该从权利,受到损害的受让人自当向让与人主张不当得利请求返还,这势必导致债权让与法律关系复杂化,不符合交易安全以及效率的要求。我国《合同法》所规定的能够实现合同给付之外利益的从权利主要包括第一百一十三条规定的违约损害赔偿请求权、第一百一十一条规定的瑕疵担保请求权、第一百一十四条规定的违约金请求权等,以上从权利与让与人具有可分离的关系。比如,甲公司与乙公司签订《买卖合同》,甲公司购买乙公司生产的某商品,甲公司支付给乙公司货款之后,甲公司又与丙公司签订《债权让与合同》,将其对乙公司享有的债权转让给丙,并且通知了乙公司。倘若乙公司向丙公司交付的商品不符合合同约定有质量瑕疵时,丙公司作为债权受让人可以直接以《买卖合同》新当事人身份向乙公司主张违约损害赔偿。此外,对于抵押权、质权、留置权等担保物权以及保证,这类从权利与债权请求权结合之后的目的同样在于间接实现债权直接给付利益,因此在法律没有特殊规定时,担保物权以及保证与让与人具有可分离的关系。《合同法》第四十二条规定的缔约过失责任请求权、第五十八条规定的合同无效或撤销之后缔约过失责任赔偿请求权,以及第九十七条规定的合同解除损害赔偿请求权,与让与人具有不可分离的关系,不能附随债权转移。因为,“被转让的债权如系由双务合同所生,该债权在被让与后并不因此丧失与反对债权的牵连性,合同一旦被解除,被让与的债权亦随之消灭。”*[日本]西村信雄:《注释民法(11)》,有斐阁,1965年,第344页。转引自韩世远:《合同法总论》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第471页。受让人也就无从请求给付债权利益且无法主张损害赔偿。

2.因侵权给付之外的利益

所谓因侵权给付之外的利益,是指债权直接给付利益因第三人或债务人侵权行为受到损害后产生的损害赔偿请求权。以最为典型的买卖合同为例,债权直接给付利益的客体已经由受让人通过债权让与取得后受到侵害,受让人自然享有损害赔偿请求权。即使侵权行为发生在给付过程中,依据最高院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十五条第一款规定:“法律或者行政法规对债权转让、股权转让等权利转让合同有规定的,依照其规定;没有规定的,人民法院可以根据合同法第一百二十四条和第一百七十四条的规定,参照适用买卖合同的有关规定”以及根据《合同法》第一百四十四条买卖合同风险转移的规定和原理,受让人当然享有财产损害赔偿请求权。上述情形并不存在从让与人移转从权利问题。但是,如果债权直接给付利益的客体与让与人人身权益具有特殊关系,则会产生精神损害赔偿请求权的移转与否问题。如以下案例,甲的父亲乙在某领域具有较大影响力,乙去世后,甲将其父乙仅存的青年时珍贵老照片交由某照相馆加工合成,而后甲通过债权转让的形式赠与给某大学,并通知了某照相馆。后来,照相馆工作人员在加工时不慎将照片毁坏。在本案例中,照片丢失虽属物质损失,但其具有特殊纪念意义,根据最高院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第四条规定,具有人格象征意义的特定纪念物品,因侵权行为而永久性灭失或者毁损,物品所有人可以侵权为由请求精神损害赔偿。本案例的让与人甲已经通过债权让与形式将照片赠与给某大学,并通知了某照相馆,本质上出让了请求债务人返还原物的权利,构成指示交付,某大学因指示交付成为所有权人。但是,由于精神损害赔偿与让与人人格利益密不可分,遭受精神痛苦的是甲而非受让人,而且目前我国法律不承认法人精神损害的赔偿请求权,所以应当认为此精神损害赔偿请求权与让与人甲人格利益具有不可分离的关系。

综上所述,债权直接给付利益和债权给付之外的利益相关从权利如下图二所示:

图二 不可分离相关从权利示意图

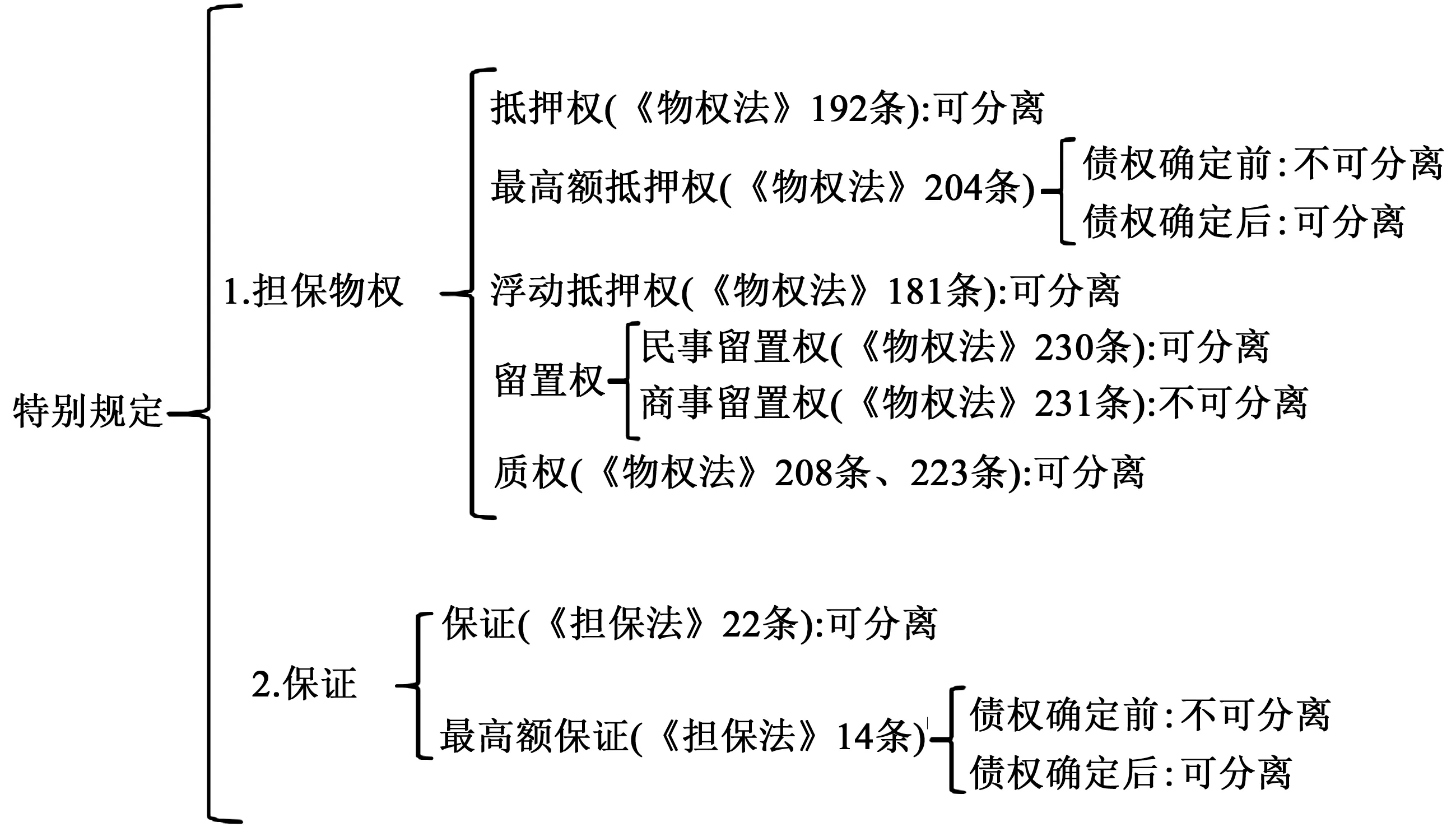

(三)担保从权利移转的特别规定

1.最高额抵押权与最高额保证

对债权让与中从权利移转问题,法律有特别规定的包括抵押权、保证以及最高额抵押权。我国《物权法》第一百九十二条规定了在无法律另有规定以及当事人另有约定的前提下债权转让的,该债权的抵押权一并转让。其中法律另有规定的是最高额抵押权。此前,《担保法》第六十一条一般性规定最高额抵押的主合同债权不得转让,而后最高院在《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律的若干问题的规定》第八条中认定在主债权确定后转让的,可以认定转让债权行为有效。《物权法》在第二百零四条对最高额抵押权移转问题进行了规定:“最高额抵押担保的债权确定前,部分债权转让的,最高额抵押权不得转让,但当事人另有约定的除外。”*关于当事人约定,《日本民法典》第三百九十八条之十二规定:“(一)于原本确定之前,最高额抵押权人经最高额抵押人承诺,可以让与其最高额抵押权。(二)最高额抵押权人,可以将其最高额抵押权分割为两个最高额抵押权,而依前款规定将其中之一让与。于此情形,就让与的最高额抵押权消灭。(三)进行前款让与,应经以该最高额抵押权为标的的权利所有人承诺。”第三百九十八条之十三规定:“于原本确定前,经最高额抵押人承诺,最高额抵押权人可以实行最高额抵押权的一部让与,而与受让人共有其最高额抵押权。”通过该条规定可以看出,最高额抵押权在当事人无特别约定情况下,在债权确定前,不随同部分债权让与而发生移转,因为债权确定之前与最高额抵押权担保的范围具有不可分离的关系。但是结合《物权法》第一百九十二条规定,从反面解释第二百零四条可以得出如下结论:倘若在最高额抵押权担保的主债权确定之后,再进行部分或者全部债权让与的,参照第一百九十二条普通抵押权移转规则即可,因此时最高额抵押权与一般抵押权并无二异。关于保证,除《物权法》外,我国《担保法》第二十二条也有相关的规定,保证合同没有特别约定时,债权人在保证期间依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。至于最高额保证,我国《担保法》尽管没有明确规定债权让与中最高额保证是否移转问题,但因最高额保证与最高额抵押权都具有从属性,且在债权确定后才能确定保证责任,因此与最高额抵押类似,可以将最高额抵押权的法律规定和移转规则类推适用于最高额保证。此外,我国《物权法》第一百八十一条规定了浮动抵押。浮动抵押与最高额抵押的不同在于浮动抵押是主债权确定而抵押物不确定,在债务履行期届满时抵押物才会特定化成为普通抵押,因此浮动抵押权随同主债权移转。

2.留置权与质权

留置权是债务人不履行到期债务时,债权人有权留置合法占有的债务人动产,并享有处置后优先受偿的权利。留置权分为民事留置权与商事留置权,二者不同之处在于适用主体以及债权发生与债权人占有债务人动产之间是否具有牵连关系。例如我国台湾地区“民法”第九百二十九条规定:“商人间因营业关系而占有之动产,及其因营业关系所生之债权,视为有前条所定之牵连关系。”我国大陆《物权法》第二百三十一条规定了商事留置权,《海商法》第二十五条规定了船舶留置权。在债权转让中当事人对留置权是否移转没有明确约定时,留置权能否随同主债权一同移转?对此,学者主要有四种不同的观点。第一种观点认为,基于留置权作为担保物权及其从属性的特点,也应当随主债权发生转让。*王利明:《物权法论》(修订本),北京:中国政法大学出版社,1998年,第694页。第二种观点认为,被担保债权被转让的,只限于转移标的物的占有时留置权也被转移。但是,标的物的占有不转移时,留置权便消灭,债务人能要求返还其物。*[日本]近江幸治:《担保物权法》,祝娅等译,北京:法律出版社,1999年,第16页。第三种观点认为,留置权虽依法律之规定而生,并且附从于特别债权,其所担保债权移转时亦随同移转。但商人间营业关系所生之留置权,不在此内。*史尚宽:《债法总论》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第721页。第四种观点认为,《物权法》只是规定抵押权可以附从债权移转,留置权作为法定担保物权不应随同移转。综合前三种观点,笔者认为,债权让与中让与人将留置物转移给受让人直接占有的,留置权一同移转给受让人;让与人未移交直接占有的,受让人通过间接占有取得留置权,让与人的占有变为无权占有,受让人有权请求让与人交付留置物。比如甲将自己的汽车交由乙修理,因甲拒不支付修理费,乙可以留置甲的汽车,在甲不支付修理费时可以将汽车变卖来抵偿修理费用,留置权实质为法律赋予债权人的私力救济措施。如果后来乙将修理费的债权让与给丙,不论乙是否交付给丙汽车,丙均享有留置权。如果认为丙不享有留置权,乙因丧失修理费债权就不能实施留置行为,乙属于无权占有,所有权人甲有权以不当得利请求权或返还原物请求权请求乙返还汽车,这样有违留置权设立的初衷。因商事留置权的发生并不要求留置物与债权具有牵连关系,而是基于让与人与债务人之间特定的交易关系而产生,而且,商主体之间的商业交易,一般无法明确判断留置物与债权是否属于同一法律关系,并以此特殊规定来实现交易效率与安全、确保企业之间的信用。因此,商事留置权属于与让与人本身具有不可分离关系的从权利,在债权让与时并不发生移转。另外,质权与债权请求权结合之后是间接实现债权直接给付利益,并且质权以交付占有为成立前提,因此可以类推适用民事留置权的移转规则,债权让与中让与人将质押物转移给受让人直接占有的,质权一同移转给受让人;让与人未移交直接占有的,受让人享有请求让与人交付质押物从而成立质权的权利。具体担保物权以及保证特别规定如下图三所示:

图三 具体担保物权以及保证特别规定示意图

三、原合同解除权行使具体规则的构建

(一)合同解除权行使主体

根据我国《合同法》第九十三条、第九十四条规定,合同解除分为法定解除、约定解除和合意解除。依据上文不可分离关系的认定方法,解除权这种从权利与受让人债权请求权结合之后的功能在于消灭债权直接给付利益,因而与让与人原合同当事人地位具有不可分离之关系,即解除权应当由让与人行使。如果让与人怠于行使解除权损害受让人利益,在符合特定条件时应准予受让人代为行使该解除权。

如果原合同中让与人与债务人对约定解除情形未达成过合意,而受让人在受让债权之后与债务人另行约定合同解除条件,受让人能否直接取得原合同解除权?笔者对此持肯定意见。由于债权让与是在维持原债权同一性前提下对债权的转让处分,受让人在受让债权后成为原合同新的当事人,其与债务人达成约定解除的合意已经突破了原有合同债权同一性前提,该解除合意属于双方意思自治范畴且没有违反《合同法》第五十二条规定的合同无效情形之时,应当认为约定解除对受让人与债务人有拘束力。在这种情形下,该原合同约定解除即为新合同当事人之间达成“补充协议”,受让人直接享有不同于让与人的合同解除权。需要明确的是,受让人享有合同解除权并非是对上述不可分离关系认定方法的否定,因为这种情形已经突破合同债权同一性前提,不属于债权让与解除权移转,而是合同解除权的新设。根据合同相对性原理,虽然让与人已通过债权让与退出原合同关系,但原合同解除对让与人利益的影响至关重要,这会使让与人在应当解除合同以保护自己的合法权益时,却因无解除权而束手无策;或者让与人坚持合同继续有效以获得期待利益时,却因受让人行使解除权而期待落空。*崔建远:《合同法总论》(中卷),北京;中国人民大学出版社,2012年,第447页。

综上所述,笔者认为应当承认让与人与受让人均可以行使合同解除权,但具体解除权行使规则需要兼顾让与人与受让人之间的利益平衡。

(二)合同解除权行使的权利义务相统一

1.让与人单独行使合同解除权时的权利义务相统一

让与人解除原合同,依据《合同法》第九十七条规定,合同解除后,合同未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,合同当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。我国台湾地区“民法”第二百五十九条亦规定合同解除时当事人互负回复原状之义务,并具体列举了合同解除后以回复原状为主、金钱赔偿为辅的损害赔偿原则。原合同解除后,导致所让与的债权消灭,故受让人受让的债权利益亦随之消灭。为方便论述,列举如下案例:甲对乙(建筑公司)享有20万的债权,乙与丙签订有建筑施工合同,乙是该合同的施工人,设若乙将自己对丙拥有的报酬请求权转让给甲,以抵偿其对甲所负债务;后来,该建筑施工合同被丙依法解除,则乙转让给甲的债权(报酬请求权)亦应因此而归于消灭。*韩世远:《合同法总论》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第471页。所以,在原合同解除之后,让与人需要恢复其原合同当事人身份并履行恢复原合同订立之前状态的义务。倘若在债务人交付标的物的场合,债务人在合同解除之前已经向受让人履行,此时,债务人可以直接根据《合同法》第九十七条规定向让与人请求恢复原状。那么,此时让与人能否以不当得利请求权请求受让人返还标的物以达到其恢复原状之效果?笔者认为,虽然受让人因原合同的解除已经丧失债权给付请求,但并不意味着让与人与受让人之间买卖、互易、赠与、代物清偿等形式的债权让与合同无效或消灭。受让人获取利益之于让与人是有法律上的原因的。因此,让与人在债务人恢复原状请求情形下属于履行不能,因而应当采取其他补救措施或金钱损害赔偿。故此,让与人负有原合同返还原物的方式转换为金钱损害赔偿等方法。如上所述,既然受让人获得原合同利益仅止于让与人有法律上的原因,那么债务人能否直接以不当得利请求受让人返还原物呢?笔者对此持否定意见,因为一旦承认债务人有权请求将会产生受让人亦负有恢复原状的义务,这样可能会否定原合同解除权与让与人的不可分离关系。理由如下:第一,让与人将债务人为债权给付的利益转让给受让人,债权让与合同工具性价值在于缩短债务人─让与人─受让人之间两次给付合同标的的距离,由此使债务人在让与人指示下直接向受让人一次给付。根据原合同相对性原理,债务人与让与人之间有合同关系,与受让人之间仅有履行关系。因此,原合同一旦解除,让与人基于合同取得的利益丧失法律上的根据,构成不当得利,债务人只能请求让与人返还不当利益。第二,原合同因相对性原理仅止于让与人具有法律上之原因,受让人在原合同解除、债权利益请求权丧失情形下,让与人此前处分债权行为可认定为无权处分,受让人取得利益有善意取得制度适用的可能余地。总之,原合同解除后债务人无论是请求恢复原状、损害赔偿还是不当得利均得向让与人请求。原合同解除权不可分离地由让与人行使,并由让与人承担合同解除后恢复原状等义务。这符合权利义务相统一原理。

2.受让人与让与人均有权行使合同解除权时的权利义务相统一

受让人在受让债权后与债务人约定原合同解除情形,让与人与受让人可能在坚持合同继续进行获得期待利益与解除合同保护合法权益之间发生冲突。因受让人与债务人约定了“补充协议”,受让人与债务人有权根据合同条款约定解除合同,并且亦应承担相应的恢复原状等义务。具体情形分析如下:(1)让与人履行原合同义务,债务人没有向受让人履行合同义务时,受让人行使单方解除权解除合同的,债务人应当向受让人返还让与人所支付对价,受让人有权主张合同解除后的损失赔偿。当然,如果债务人不按照合同履行是因让与人原因,依据《合同法》第八十二条之规定,债务人可以向受让人主张对让与人的抗辩。(2)债务人已经履行完部分或全部合同义务的,受让人解除合同的,债务人与受让人互负恢复原合同初始状态的义务。由于债务人与受让人达成合同约定解除的合意并且应当受其约束,此时应当认为债务人只能依据“补充协议”向受让人主张不当得利请求权而不能向让与人主张,因为达成的约定解除合意与原合同不一致,“补充协议”中不含有让与人解除合同的意思表示,让与人自然不应当受其约束。但是,受让人解除合同损害让与人权益的,让与人有权请求损害赔偿。受让人与债务人约定解除合同并不意味着让与人的法定解除权的丧失,因此可能存在让与人与受让人行使合同解除权的冲突,为了解决解除权行使冲突,同时平衡维护让与人与受让人合法权益,各方解除权行使要受到限制。如果一方恶意解除合同致使另一方遭受损失的,应当承担相应损害赔偿的侵权责任或者违约责任。

(三)合同解除权行使的具体规则

对于原合同解除权在债权让与中的行使问题,有学者认为解除权、撤销权这些权利虽然让与人可以保留,但在其行使时,应征得受让人同意,以免影响受让人利益。*裴丽萍:《论债权让与的若干基本问题》,《中国法学》1995年第6期。另有学者认为,债权人为契约解除权的保留者,受让人亦不得主张行使。但让与人得授权受让人以让与人名义代为行使,并得以其授权为不得撤回,另一方面让与人解除合同时,应征得受让人同意。*史尚宽:《债法总论》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第721-722页。以上两种观点相同之处在于,认可让与人保留享有解除权,而且行使时应征得受让人同意。不同之处在于,受让人能否行使合同解除权,后一种观点认为应推定让与人不可撤回地授予受让人原合同解除权的代理权限。依据代理制度规定,受让人代理行使原合同解除权,由此产生的法律后果归属被代理人即让与人。这样,受让人代为行使合同解除权没有违反权利义务相统一原理,合同解除后仍由让与人负有恢复原状义务。从实质上看,基于何种法律依据或原理来强制代理权授予受让人?受让人根据与债务人约定的解除条件行使合同解除权,是否要征得让与人同意?受让人与让与人均可行使合同解除权,在双方无法达成一致意见时又该如何处理?这些问题均须回答。后一种观点不附条件地强制授权代理势必增加了让与人与受让人之间解除权行使的冲突,实难符合效率原则,但不可否认,不可撤回地授予代理权并被合理运用的话,能够很好地平衡受让人与让与人因原合同解除权利益而产生的冲突问题。至此,笔者认为在坚持让与人行使解除权须征得受让人同意的一般原则下,在让与人与受让人无法达成一致意见时,应推定让与人不可撤回地将代理权授予了受让人。具体规则如下:

1.让与人解除原合同,原则上应征得受让人同意

如上所述,让与人固然保留享有原合同解除权,但是为了保护受让人债权给付利益,让与人原合同解除权的行使要征得受让人同意。如果受让人同意,则无异议。然而,受让人在享有约定解除权或者虽无法定解除权但不同意让与人解除合同时该如何平衡?而且根据《合同法》第九十五条和最高院《关于审理商品房买卖合同司法解释》第十五条之规定,解除权逾期不行使的,解除权消灭。因此,在让与人与受让人对解除权行使无法达成一致意见时,应当构建解除权的行使规则,以避免陷入解除权行使僵局,导致“两败俱伤”的局面。下面以法定解除为例加以说明。让与人根据《合同法》第九十四条法定解除之规定解除合同:(1)让与人因不可抗力致使不能实现合同目的而行使法定解除权,此时因合同解除是由于不可抗力,此时合同客观上存在履行不能情形,故这种情形下,只要让与人举证证明不可抗力情形客观存在,对原合同解除权的行使并不需要征得受让人同意。(2)让与人以履行期限届满前债务人明确表示或者以其行为表明不履行合同债务为由解除合同,此种情形下不能再期待债务人履行合同义务,让与人可以自己名义解除合同并要求承担损害赔偿责任。(3)让与人以债务人迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行解除合同的,让与人可以自己名义解除合同并要求赔偿损失。(4)让与人以债务人迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的为由解除合同的,让与人可以自己名义解除合同和要求赔偿损失。在上述(2)(3)(4)情形中,让与人解除合同,应征得受让人同意。如果受让人没有同意解除合同而是请求债务人继续履行的,让与人此时不能直接解除合同。只有债务人在受让人或让与人催告合理履行期限内没有继续履行的,让与人才可以直接解除合同并要求赔偿损失。如果让与人以自己名义通过诉讼方式请求解除合同并赔偿损失的,受让人作为原合同新当事人享有债权利益给付的请求权,可以向人民法院申请作为有独立请求权第三人参加诉讼。如果受让人已经以原合同新当事人名义向法院提起诉讼请求继续履行或者承担其他违约责任的,让与人不能直接解除原合同,但由于合同履行与否关系到让与人是否负有返还原合同标的的义务,因而判决结果与其具有直接牵连性,故让与人可以向人民法院申请作为无独立请求权第三人参加诉讼。

2.受让人解除原合同,原则上亦应征得让与人同意

因原合同解除权未移转给受让人,故受让人一般不享有原合同解除权。当受让人与债务人约定原合同解除条件时,笔者认为当约定解除情形出现时,受让人享有原合同解除权,其解除权的行使原则上应征得让与人同意。为避免受让人解除权行使僵局的出现,在双方无法达成一致意见时,按以下方法处理:(1)如果受让人解除合同对让与人合法利益不产生严重损害,让与人可以向债务人行使合同解除权。(2)如果受让人解除合同可能对让与人合法权益产生重大不利影响,则受让人合同解除权不得行使。

3.未经对方同意,一方解除合同的法律责任

让与人未经受让人同意或者直接恶意解除合同的,受让人能否主张让与人的解除不发生效力呢?笔者认为,解除权作为典型的形成权,本质为权利人依其单方意思表示即可发生法律关系变动。如果以受让人同意为生效要件,则会破坏解除权形成权属性,实有造法之嫌。而且,让与人擅自解除合同后,债务人可能已为或正在为原合同恢复原状的义务,如果径行认定未经受让人同意而无效,对善意债务人是不利的,实属无端增加债务人的交易风险,债务人与受让人利益应平等对待,不能“厚此薄彼”。但这并不意味着让与人擅自解除原合同,对受让人不承担责任。如果让与人擅自解除合同,给受让人造成合同期待利益损失,笔者认为受让人可基于债权让与合同要求让与人承担损害赔偿等违约责任。同理,倘若债权让与后,受让人与债务人约定解除情形出现而解除合同,导致让与人合同期待利益遭受损害的,约定解除是由于债务人违约行为,那么让与人可向债务人主张损害赔偿违约责任。反之,因受让人恶意解除合同的,那么让与人可依据《合同法》第九十七条要求其承担损害赔偿责任,此损害赔偿责任是可以包括可得利益在内的。*韩世远:《合同法总论》,北京:法律出版社,2008年,第480页;马俊驹、余延满:《民法原论》,北京:法律出版社,2016年,第607页;隋彭生:《合同法要义》(第4版),北京:中国人民大学出版社,2015年,第217页;崔建远:《合同法》(第6版),北京:法律出版社,2015年,第208页。

4.让与人怠于行使合同解除权时,推定让与人不可撤回地授予受让人解除权

因原合同解除权与让与人具有不可分离的关系,受让人不享有该解除权。但是,倘若让与人不积极行使原合同解除权以取得期待利益之时,而受让人却要以解除合同来保障自身权益时,该如何处理?对此笔者认为,如果是不可抗力、迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行等法定解除原因引发受让人解除原合同保障权益的,此时应推定让与人不可撤回地授予受让人原合同解除权,并由让与人承担合同解除的法律后果。如果是上述以外的情形导致受让人欲解除原合同的,应当首先由受让人催告债务人在合理期限内履行合同债务,如果债务人届期没有履行的,此时推定让与人不可撤回地授予受让人原合同解除权。依据《合同法》第九十六条之规定,受让人解除原合同需通知债务人,原合同在解除通知到达债务人时解除。那么,受让人是以自己的名义解除还是以让与人的名义解除呢?受让人可以以直接代理或隐名代理的方式行使原合同解除权,而且最终效果均由让与人承担。笔者认为,受让人通过债权让与已经成为原合同新的当事人,在让与人未积极行使原合同解除权时,应认为受让人通过隐名代理即以自己名义解除更为合适。如果受让人是直接代理以让与人名义解除合同,那么在提起诉讼时,受让人不能以自己名义起诉而只能代为让与人起诉,会受其牵制从而处于比较被动地位,对受让人利益保护不够周全。相反,如果认为受让人隐名代理以自己名义解除原合同,再基于债权让与合同性质,受让人是有权以自己名义提起诉讼,这也与最高院第三十四号指导案例精神相一致。比如,甲签订买卖合同将其房屋出售给乙,双方约定价格100万元,约定8月8日同时付款交房。7月1日时,乙将其对甲请求交付房屋并办理过户登记的债权让与给第三人丙,丙支付乙转让对价110万元。如果8月8日债务人甲向丙交付房屋,乙也付清房款,但事后丙发现该房屋因涉及不动产抵押已被其他债权人查封,不动产登记机构不能为丙办理过户登记,导致合同目的不能实现,此时符合法定解除权的行使要件。假设让与人乙在这种情形下怠于解除合同而受让人丙从自身利益考量欲解除合同,二者不能达成一致意见,就会出现合同解除权行使的僵局,此时受让人丙应当催告债务人甲在合理期限内按照合同约定履行房屋交付且办理过户登记的给付义务,如果甲在合理期限内仍然没有履行合同给付义务,此时应视为让与人乙不可撤销地授权受让人丙代理行使解除合同的权利,受让人既可以让与人的名义也可以自己名义向债务人甲发送解除合同的通知,通知到达债务人后,买卖合同解除。让与的债权便不存在,债权让与事实行为也即无效。*至于该债权让与合同的效力如何,学者意见不一。此后,受让人丙与债务人甲之间不再有请求与给付的法律关系,受让人对债务人不负有恢复原状义务,但让与人乙恢复了原合同当事人身份,自然与债务人甲之间互负恢复原状的义务。*我国《合同法》第九十七条规定:“合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。”当然,受让人不当行使合同解除权给让与人造成损害的,可以适用代理侵权责任承担的相关制度规定。比如受让人作为代理人滥用代理权造成让与人损害或者受让人与债务人恶意串通损害让与人利益的,可以参照我国 《民法总则》第一百六十四条的规定处理。

综上,在债权让与中,应依据从权利与债权结合之后的功能来认定从权利与让与人的可分离、不可分离关系,从而决定从权利是否附从债权移转。合同解除权从权利行使时,应当遵循权利与义务相统一规则来确定,让与人和受让人中谁行使合同解除权,谁承担合同解除的后果。让与人与受让人行使合同解除权时原则上需征得对方同意,未经同意给对方造成损失的应承担损害赔偿责任。让与人怠于行使合同解除权时,推定让与人不可撤销地授予受让人合同解除权,受让人有权通过隐名代理方式以自己名义行使合同解除权。

(山东师范大学2016级民商法硕士研究生赵庆在本文的资料搜集、图示设计等方面作出贡献,特致谢意)