从国立杭州艺专看“中西融合”理念在美术教育中的应用

2018-05-04吕洪良

吕洪良

国立杭州艺专,创办于1928年,初创时为国立艺术院,1929年改为专科学校,“是我国公立美术学校中学制最长的高等学府”。①朱伯雄、陈瑞林:《中国西画五十年:1898—1949》,北京:人民美术出版社,1989年,第105页。在国立艺术院时学制为5年;专科学校时学制改为3年,并创设为专门培养后备生的艺术高中部,学制3年,加起来有6年的专业学习时间。当时徐悲鸿执掌的国立中央大学艺术系学制为4年,上海美专的学制为3年。在西学东渐的整体背景之下,杭州艺专校长林风眠提出“介绍西洋艺术!整理中国艺术!调和中西艺术!创造时代艺术!”的学术导向,并史无前例地把国画系和西画系合并为绘画系,从而真正从科系的设置上体现了“中西融合”理念。杭州艺专将西方现代主义艺术引入学院派教育中,并“在20年代后期至30年代中期,具有关于现代艺术重要的学术策源地的地位和影响力”。②李超:《为艺术战——国立艺专及其西画实践》,上海:上海锦绣文化出版社,2009年,第21页。不同于徐悲鸿的“将西方写实绘画引入中国,改变传统文人画以及因循守旧的绘画现象”,③吕澎:《20世纪中国艺术史》,北京:北京大学出版社,2007年,第214页。本文侧重于从国立杭州艺专来看“中西融合”理念在美术教育中的应用,论述其如何将西方艺术从理论知识、绘画技能、艺术创造力3个不同层面贯彻到美术教育的整体体系之中,以期实现与中国固有艺术的相互融合,取长补短,寻求打破中国旧有艺术的程式化,创造新艺术。

一、知识体系——源于蔡元培的美育思想

国立艺术院的创办实则是蔡元培美育思想实践之重要部分。蔡元培的美育思想源自康德和席勒所建立的对审美的认识,审美的无功利性、超越性①殷曼楟:《艺术理论基本文献——西方古代—近现代卷》,上海:上海三联书店,2014年,第122页。与中国儒家思想中对于“道德”“品行”与“善”的追求具有相似处,这成为值得引进与融合的理论依据。蔡元培自德国留学回国后将审美教育纳入国民教育体系中,创办杭州国立艺专则是推行审美教育的举措之一。杭州艺专理论知识体系的建构与普及,主要通过林风眠领导成立的“艺术运动社”展开,该社陆续推出《亚波罗》《亚丹娜》《神车》《国立艺术院半月刊》等艺术刊物,成为普及美育、新兴艺术运动的喉舌。

从其发表的学术文章来看,其理论导向有两个特点:其一,对艺术本质及社会功用的探讨,主张艺术的纯粹性,注重艺术在审美和诗意层面的功能,对工具主义的艺术观并不赞同。主要体现在林文铮和林风眠的文章中。林文铮在《三十年来西欧绘画的趋势》一文中强调:“科学有纯粹科学的范围,艺术也有纯粹艺术的园地。”②林文铮:《三十年来西欧绘画的趋势》,《亚波罗》1933年第13期。在《何为艺术》一文中他主张突出艺术的纯粹性与抒情功能,而不是教诲人的作用,他说:“美术之疆域是想象,美术之目的不是教诲人的。艺术品是一种精神自由发展之结晶。艺术根本是一种自动工作单独的发展,只为抒情与精神上之享乐而无需外界之目的。艺术品所赐给我们精神上的满足纯是出于自然而毫不强迫的。”③林文铮:《何为艺术》,《国立大学联合会月刊》1928年第12期。林风眠在《致全国艺术界书》一文中,从艺术与感情的关系、艺术与宗教的不同时期的关系来探讨什么是艺术,特别强调艺术对于情绪的调剂作用,对于人与人之间的沟通作用。另外,近代艺术代替宗教的趋势,与蔡元培“以美育代宗教”如出一辙。林文铮与林风眠对艺术的特殊作用的强调很容易让人想起康德和席勒的思想。

其二,回首对中国艺术史的思考,探讨艺术与时代精神的关系,寻求艺术革新。林风眠发表的《重新估定中国画的价值》和潘天寿的《中国绘画史略》,从各自角度梳理中国传统艺术之兴衰规律,并思考中国画在当下的发展与突破。林风眠认为:“元明清三代六百年,没有创造,只有传统和模仿,因袭前代的成法,为其致命伤。”④林风眠:《重新估定中国画的价值》,《亚波罗》1932年第7期。他提出中西艺术取长补短的理论根据,以西方艺术注重科学与写生,富有创新、谨慎的特点去改变近代中国艺术程式化之倾向。而回首传统,目的在于反观当下,林文铮和林风眠倡导艺术应积极介入时代与社会,创造时代艺术、新兴艺术,以期提高艺术在中国的地位,实现其美育的功能。这些思想体现于林文铮的《中国艺术之将来》《时代精神与中国艺术之新趋势》,林风眠的《什么是我们的坦途》《国防艺术之可能性》等文章之中。

国立杭州艺专理论体系构架对于艺术在审美和诗意层面的理想化追求,通过“艺术运动社”主要期刊对学生产生深远影响。即使在抗战爆发后,历经颠沛流离,几易校长,艺专的“文脉”未断,学风依存。这种创新基因的生命力在国立杭州艺专第二代西画家的艺术实践上更是得以延续与绽放。

二、技能体系——西画写生与国画临摹并举

国立杭州艺专将西方艺术引入国内的学院派教育体系之中,其技能层面主要体现于基础教育和绘画系西画写生与国画临摹并举的教学法。

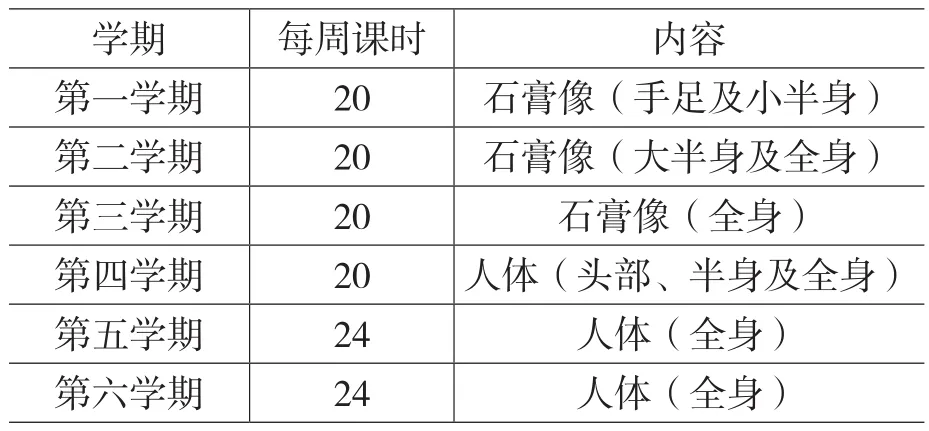

首先,注重素描基本功和西画写生教法。在学院派教育中注重西方科学素描训练,以提高造型基本功,在这方面徐悲鸿领导的中央大学艺术科是众人所知晓的。其实从大量文献和图片资料可以看出,林风眠执掌的国立艺专在基础教学中对素描基本功的重视和要求同样是相当严格的,只是风格略有差异。“校长林风眠重视写生,主张不要临摹,要写生,要写实。要有一点艺术上的基础,先学一点西洋画向自然描写的一种写生基础——对自然能够写生得好,以后到国画去拿传统、拿古人历史上的经验融合”,①郑朝、金尚义:《林风眠论》,杭州:浙江美术学院出版社,1990年,第86页。强调写生以积累经验与形成绘画技法。在1928年国立艺术院时,预科两年都是素描课程,并以素描水平作为进入本科的分系标准,这纳入了学校教育大纲。“我国艺术学校过去的错误,就是忽视了素描的重要,本校鉴于此弊,毅然把高职部的第一二学年全致力于素描,到第三年分系,分别是以素描的优劣为标准:最优等进绘画系,优等进雕塑系或图案系,中等进图案系。”②林文铮:《介绍国立杭州艺术专科学校》,《亚波罗》1934年第13期。1929年改为专科学校后,把高中部的3年时间全致力于素描,而基本训练中突出木炭画素描,具体课时安排如下,可以看出素描训练时间有3年之长,是从易到难的体系化训练。③宋忠元:《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,杭州:浙江美术学院出版社,1988年,第11页。

学期 每周课时 内容第一学期 20 石膏像(手足及小半身)第二学期 20 石膏像(大半身及全身)第三学期 20 石膏像(全身)第四学期 20 人体(头部、半身及全身)第五学期 24 人体(全身)第六学期 24 人体(全身)

写生是西画的典型方法,建立在科学透视学、色彩学、解剖学等基础上,通过写生的方式,注重对物的研究, 获得不断的创作灵感,同时发展描写对象的艺术技巧,不同于国画的临摹教法。

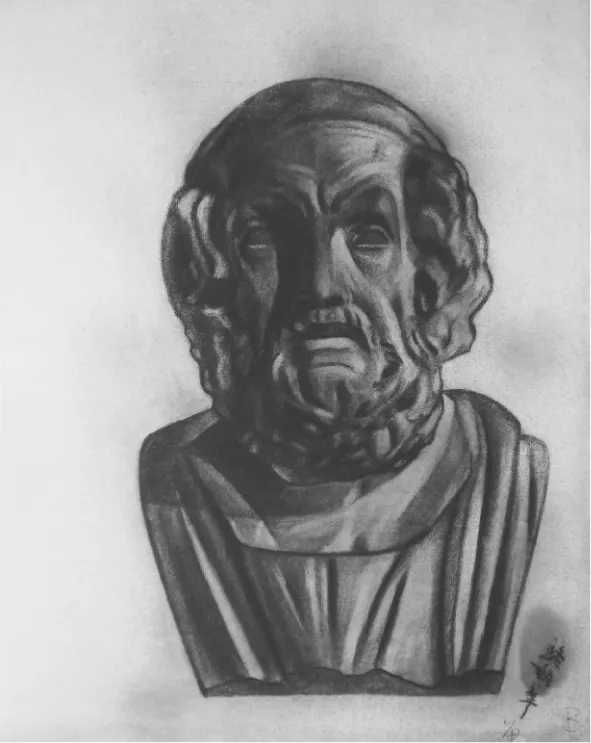

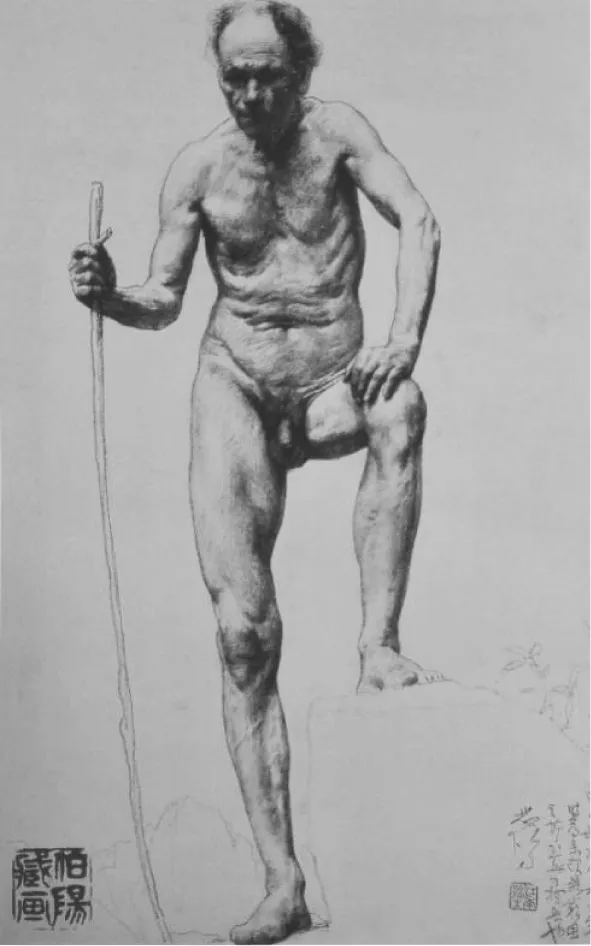

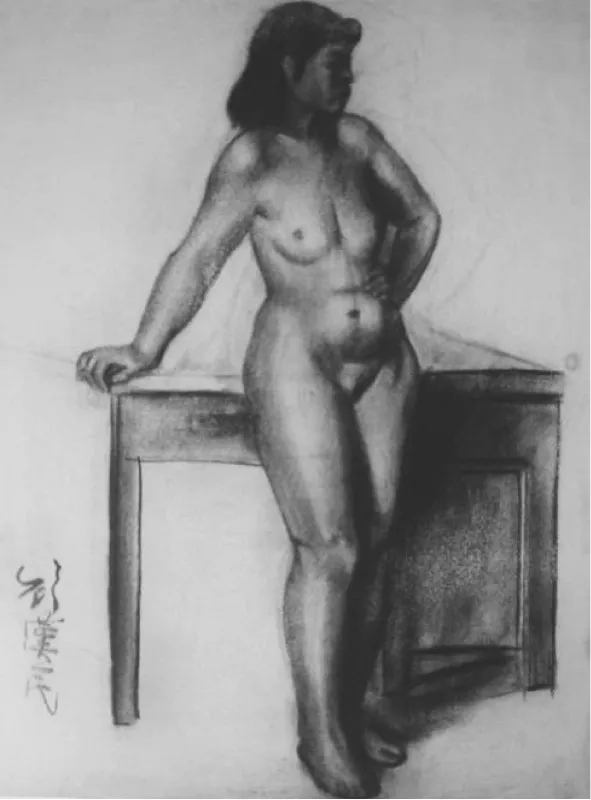

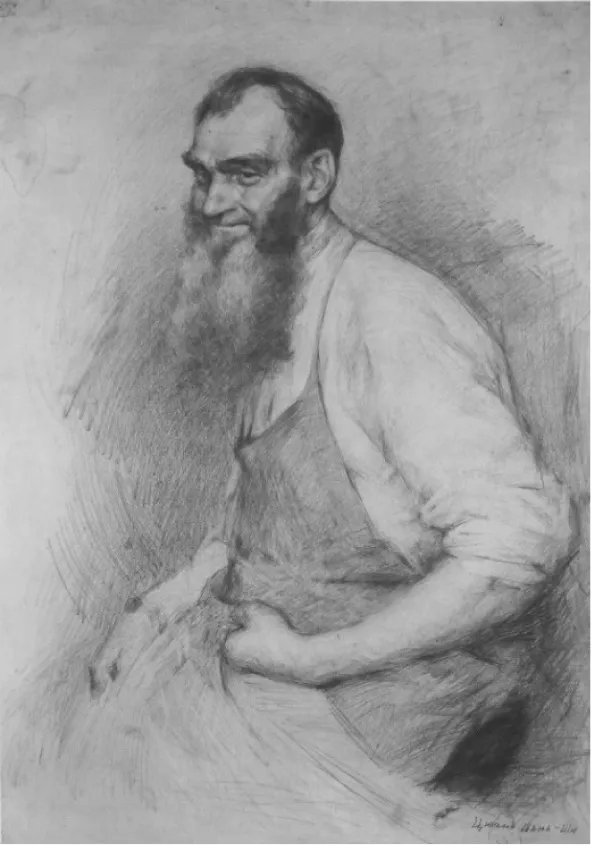

杭州艺专素描课的教学要求移植自法国学院派:讲究科学与理性。吴冠中回忆道:“上午全部是素描,一开始画希腊、罗马石膏模型,要求极严,用垂线检验形象的精准性,西湖边一家美术用品商店专门卖这种悬有尖尖铜圆锥的垂线,我们人手一个。”④《吴冠中文集》,上海:文汇出版社,1998年,第31页。当时杭州艺专的素描有自己的风格,被称为“杭派”或者“林派”。据上海美专学生蔡若虹回忆:“1930年,有杭州艺专转学过来的同班同学带来一种新的素描方法,没有超越写实主义的范畴之外,它的特点是把造型的注意力放在描写对象的整体轮廓上面,而不注意线条起伏的细微变化。在光暗的处理上,也只注意受光和背光的两大部分,有意地废除了光暗之间的大量的灰色,具有概括性。在不违背客观真实的前提下,突出了作者本来就存在的主观认识,这种主观认识往往和描写对象的固有特征结合在一起。那种大致相同的刻板模拟就不存在了,画面上的灰色调子也看不见了,留下来的是虽然有些粗犷可是黑白分明的具有个性特征的鲜明形象。”①转引自李超:《为艺术战——国立艺专及其西画实践》,第9页。从杭州艺专学生路毓华当时的课堂作业, 1928年的木炭素描作业《荷马石膏像》(图1)可以直观感受“林派”素描的特征。将路毓华石膏素描与同时期的徐悲鸿石膏像素描(图2)作为一组对比,将徐悲鸿人体素描(图3)与杭州艺专学生顾汉民的人体素描(图4)以及全山石20世纪50年代的苏派素描(图5)作为对比来分析(我们将对比着重点放在素描的风格差异),可以看到“林派”与徐悲鸿素描的共同特点在于同属法系学院派素描,其材料多以木炭为主,形体边界常用主观的线勾勒,背景多为空白。而不同处在于,徐悲鸿素描在处理受光与背光时,两者之间的灰色层次更多,以线条描绘形体边线比较细微;而“林派”素描有意舍去亮暗之间的大量灰色,突出受光和背光两大部分,以线条概括形体边线,主观概括性更强。而全山石先生的苏派素描,是中华人民共和国成立后我国美术学院的标准化素描样式,被称为“全因素素描”,其特点在于摆模特时通常带有背景,写生时多用铅笔,以丰富的明暗层次表现形体块面的转折与起伏,塑造体积与空间,不用主观的线条去勾勒形体边缘,这是与民国时期法系学院派素描的差别。

图1 路毓华:《荷马石膏像》,1928年

图2 徐悲鸿:《习作》,1925年

其次,进入绘画系以后,西画的写生和国画的临摹教法并举。西画写生包括课堂上的色彩人体写生,从徐辛白在《国立艺专素描》中的描述可知,当时的人体课是研究不同自然光线下的形体与色彩规律,“人体教室,高班同学以色彩替代了素描,进一步研究人体微妙的变化,练习着怎样去捕捉因晴雨而不同的光线,深刻观察,严密地分析,最后归纳起来通过思想表现在画面上”。②《国立艺术专科学校第二年校庆特刊》,1947年第3期。而室外风景写生颇受学生欢迎,多数学生在课外进行大量的色彩风景写生练习,吴冠中回忆:“下午课程不多,同学们多半出校门画风景。我几乎天天跟朱德群一起画水彩风景,画遍了西湖的角角落落、春夏秋冬,浓妆淡抹总新颖。”①《吴冠中文集》,第34页。朱德群也回忆说:“校园生活,一天到晚都是画写生,那段时间画了大约几百张水彩画。”②吴钢:《朱德群》,石家庄:河北教育出版社,2009年,第56页。艺专学生如此大量的色彩写生积累,势必慢慢归纳自然界的造型和色彩规律,为今后自由的艺术表现打下基础。这种以西画的写生为切入点而从“师造化”中归纳与总结的方法完全不同于清末“四王”画派陈陈相因的摹古之风。

图3 徐悲鸿:《男人体》,1924年

图4 顾汉明:《女人体》,1929年

图5 全山石:《老渔夫》,1955年

国画方面,林风眠校长聘请了潘天寿先生、李苦禅先生教授写意画,聘请张红薇老人教授传统工笔画,以临摹教法为主。当时的教学开展情况为:“张红薇老人教工笔,从白描勾线到设色,十分严谨。潘天寿先生教国画写意,教学结合讲授中国美术史,分析画理,然后示范,有时还看图片和各家原作,山水花鸟人物都要涉猎。同时还要抽时间学写毛笔字,几乎用上所有时间还感不足。”③宋忠元:《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,第98、93页。不过处于西画东渐的特殊时代,虽然教授国画的潘天寿老师是大家崇敬的,还是有大量同学不重视国画临摹,偏爱西画写生,出现了“点名派”和“磨墨派”。也有像朱德群、吴冠中等学生,属于中西画并举的模范。闵希文回忆说:“他们两人白天画素描,晚上专功国画与书法。这样的做法,在当时同学中是极稀罕的。而像我们和赵无极等同学都是一心扑在西画上,对国画只是应付差使,能有个分数就可以了。”④宋忠元:《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,第98、93页。并说朱德群“总是看到他关在宿舍里临摹:临石涛、石溪、板桥和‘四王’的画,几乎天天临到深夜”。当时杭州艺专宿舍条件也好,两人一间房,房中有特制的大长条桌,专供学生课余在宿舍练习画画,可以说是寝室兼画室。像朱德群、吴冠中等学生,对于杭州艺专中西画合并为绘画系的教学策略,贯彻得较为充分和出色,在西画写生与国画临摹的双重教学训练下掌握了两种不同的技能,隐含着将西画的写生手法与传统国画的整体意象结合的创造力基因,并因同时引进西方现代主义艺术,更加催生第二代西画家日后以“融合”为途径实现创造力的迸发。

三、创造力体系——西方现代主义的“表现”语言与中国书画“写意”语言的融合

国立杭州艺专在创造力上的着眼点“在于他把西方现代主义绘画,作为艺术形式的经验移植到中国,由此创立了中国学院派的表现主义体系”。①李超:《为艺术战——国立艺专及其西画实践》,第9页。具体表现为艺专西画教授所引进的西方现代主义绘画与潘天寿所延续的四僧意笔画,两者在表现性上具有相通处,以两者的“融合”实现新艺术形式的创造成为一种可能。

艺专的国画教授主要是潘天寿和李苦禅(齐白石的学生),齐白石和潘天寿在20世纪中国山水画中处于怎样的一条脉络,卢辅圣在《20世纪山水画(代序)》中梳理为:“与20世纪上半叶西王山水画传派发展轨迹相平行的另一条线索,是由四僧等野逸派风格演衍鼓荡而来的意笔画潮流。四僧尤其是石涛受到推崇,在于其作品的师法造化,其次在于笔墨风格充满新奇的创造力和张扬的个性,这意味着突破正统派的笔墨陈陈相因摹古风,然后经扬州画派的文人写意画辗转至海上画坛,启导了虚谷、蒲华、吴昌硕乃至后来的齐白石、潘天寿、刘海粟等人的写意花鸟乃至简笔山水画。”②上海书画出版社编:《20世纪山水画研究文集》,上海:上海书画出版社,2006年,第6页。并且,潘天寿这一路崇尚的四僧意笔画潮流在20世纪20年代得到传入中国的西方现代艺术的体认,20世纪二三十年代国内洋画界对其的惯用称呼是“新派画”,③王拥军:《新派画——西方现代艺术在中国的早期接受》,《中国美术研究》2013年第2期。是指后印象派、立体派、野兽派、表现派、未来派、抽象派艺术。西方“新派画”与四僧意笔画在表现层面找到相通处,1923年8月刘海粟在《石涛与后期印象派》一文中归纳了后印象派的3个特征:“后期印象派之画,为表现的而非再现者也”;“后期印象派之画,为综合的而非分析者也”;“有生命之艺术创作,期其永久而非一时也”。并将石涛的艺术与之通融,指出石涛“在三百年前,其思想与今世所谓后期印象派、表现派者竟完全契合,而陈义之高且过之”。④刘海粟:《石涛与后期印象派》,《国画月刊》1936年第10期。无独有偶,林风眠也看到了西方现代艺术有“主观表现”“单纯与综合”“生命之艺术创作”的特点,看到了四僧意笔画重师法造化、重创造力和张扬个性的特点,而找到了两者在精神气质上的相似处,并从两者形式层面找到了“中西融合”“取长补短”的可行通道,他在《东西艺术之前途》一文中说:“西方艺术形式上之构成倾于客观一方面,常常因为形式之过于发达而缺少情绪之表现,把自身变成机械,把艺术变为印刷物。如近代古典派及自然主义末流的衰败,原因都是如此。东方艺术,形式上之构成,倾于主观一方面。常常因为形式过于不发达,反而不能表现情绪上之所需求,把艺术限于无聊时消倦的戏笔,因此竟使艺术在社会上失去相当的地位。”①林风眠:《东西艺术之前途》,《东方杂志》1926年第10期。

林风眠基于这样的认识,将“中西融合”观念在教学中具体落实为中西画合并为绘画系的策略。在国画方面,聘请潘天寿为主任教授就顺理成章了,而吴冠中说:“潘老师偏重于讲石涛、石溪、八大、构图、格调、意境……倒也正是西方现代出色的艺术家们所追求和探索的方面。”②《吴冠中文集》,第34页。在西画方面,校长林风眠,以及主要西画教授吴大羽、方干民、蔡威廉、法籍教师克罗多,在艺术气质上都趋向西方“新派画”特质,向学生大胆引进和介绍西方现代艺术,购买大量现代艺术各流派的画册和期刊。校图书馆里画册及期刊是法国的最多,如塞尚、凡高、高更、马蒂斯、毕加索。在绘画系的教学过程中,主要西画教授如林风眠、吴大羽、方干民、蔡威廉等引进西方现代艺术的观念,其重点在于“孕育了对理性的反抗倾向,对理想主义的贬抑必然重新激发人们回到想象、情感与直觉”。③沈语冰:《20世纪艺术批评》,杭州:中国美术学院出版社,2003年,第46页。这种西方现代气质,在西方美术学院表现为对于学院派艺术的反叛与突破,而在中国则演化为对清末“四王”画派大一统下所引带的陈陈相因与摹古之风的反叛;普遍表现为更注重于艺术家的个性、情感和创造性追求,讲究突破与创造而非保守与程式化,这种思想通过西画教授们的言传身教,对学生产生直接而深远的影响。

比如,吴大羽在教学中,强调学生尊重自己眼睛观察到的、感觉到的东西。这样的观点隐含着对于绘画创造力的培养。吴大羽常对学生说:“要用自己的眼睛去观察对象。画自己感受到的,切忌去搬用别人现成模式。”“艺术家的天职,就是发现美和表现美。”④吴冠中、李浴、李霖灿等:《烽火艺程——国立艺术专科学校校友回忆录》,杭州:中国美术学院出版社,1998年,第262页。朱德群说:“吴大羽老师的一句话我一直记得,他说绘画要注意的,就是宇宙间一刹那的真实。我后来懂了,所谓画家对自然的感受,自然流露,那就是画家与自然融合至物我两忘、无限升华的境界。如果作画对自然界视而不见又无所感悟,那就是抄袭与模仿了。”⑤吴钢:《朱德群》,第17、15页。朱德群的话语中就涵盖着艺术是表现的观点。教师在艺术上的观点将直接影响到学生,如学生赵无极、朱德群、吴冠中都受益于吴大羽。而吴大羽对朱德群的影响则更有直接的一面,朱德群直言说:“杭州艺专老师中,吴大羽对我影响最大。”⑥吴钢:《朱德群》,第17、15页。他说:“吴大羽老师对素描、水彩和油画的批评和指示常常提到一些印象派和后期印象派的画家如莫奈、毕沙罗、凡高、塞尚等,他所讲的也是这些画派的理论。尤其他最常讲到塞尚,也引起我对塞尚作品的兴趣,我在图书馆就十分注意以上各画家的作品和野兽派的作品,我慢慢领悟而陶醉在塞尚的作品中。暑假在上海买到3本塞尚画册,静物、人物、风景。”①吴钢:《朱德群》,第17页。朱德群正是在吴大羽的引导下发现、研究塞尚,这对他今后形成融汇中西艺术的抽象绘画有直接影响。赵无极最敬佩的老师也是林风眠和吴大羽,林风眠提倡融合中西艺术,鼓励他要有勇气向传统中西绘画挑战;而吴大羽则点亮他的眼睛:“眼睛要观察一切,尤其要洞察人的心灵!”②郑朝:《国立艺专往事》,杭州:中国美术学院出版社,2013年,第62页。

方干民在教学时,注重于对物象分析后的综合,而不是模仿。方干民认为:“艺术的行为是分析之后的综合,而无误的综合得自无误的分析中。绘画之技术的磨练应该从严格的道路才会有结果。比较,不充分会成粗糙,不统一则变为琐碎。虽然现代绘画贵在经济与洗练,但是真的经济与洗练的单纯,应该从复杂中被统一起来才不至于成为单调。”③尼印:《方干民先生的绘画教学》,《艺星》1935年第4期。因此 “改画总讲解对象的结构,剖析它的形态,不求和对象画得一模一样,总是希望画出对象的本质,不是画对象的外表光暗,这是在引导我们进入近代西欧绘画的堂奥。”④宋忠元:《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,第64、100、57、97页。这种艺术观念明显来自塞尚和立体主义等对绘画形式美领域的探索,因此方干民先生在教学时,要求学生的不是画像,而是学生对于对象观察、分析、理解之后的综合或重组。这种现代艺术理念和表现手法对学生今后的艺术生涯产生深远影响,如朱德群说:“吴大羽先生的结构,方干民先生的立体分面,使我们接近西方的近代绘画风格。”⑤宋忠元:《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,第64、100、57、97页。使得赵无极、朱德群赴法后能很自然演变到西方当时的当代艺术——抽象表现主义。 蔡威廉在教学中既注重基本功,又注重创造性,并将两者的关系比喻为翻译:“作画和翻译一样,可以直译,也可以意译。”她认为素描是造型艺术的基础,对初学者来说,重要的是培养坚实的“直译”,“不要胡画”。⑥宋忠元:《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,第64、100、57、97页。又要求学生“以艺术感觉去作画,作画个性化”。⑦宋忠元:《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,第64、100、57、97页。

国立杭州艺专注重学生扎实素描基本功,运用国画临摹与西画写生并举的教学法,将富有创新精神的西方现代艺术思想传输给学生,以期与中国传统艺术融合,实现艺术创新,培养出多位国际、国内知名的油画家、国画家、雕塑家、美术史家、诗人等,如赵无极、朱德群、吴冠中、苏天赐、席德进、闵希文、艾青、李可染、刘开渠等。

钱穆先生说:“大体言之,承平之际,学尚因袭;变乱之际,学尚创辟。新学术之产生,不过能跳出一时旧圈套,或追寻更远的古代,或旁搜外邦异域,或两者兼而有之。”⑧钱穆:《文化与教育》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第50页。处于变乱之际的民国年间,林风眠先生领导的国立杭州艺专,顺应西学东渐之时代潮流,秉承蔡元培“美育”思想及其在美术教育上“兼容并蓄”的观念,将西方艺术移植到国内美术教育的知识、技能、创造力体系当中,以实现与中国固有艺术的相互融合、取长补短,创造时代艺术。这种教育理念和实践经验作为一种“文脉”应该得以延续并发扬。