揭开“错误”的面纱

2018-05-03周青燕

周青燕

【摘 要】2017年第11期的《教学月刊·小学版》(数学)有很多有亮点的文章,其中《低年级学生对应思考中的直觉规律》和《程序性知识典型错题的成因分析及教学策略》两文结合教学实践提出,一线教师可以从四个方面去关注学生的“错误”,让错误成为教学资源。

【关键词】错误;赏析

从2017年元月开始,每月7日晚上19:00~21:00,全国著名特级教师朱乐平率领他的一课研究团队成员,在线为广大《教学月刊·小学版》(数学)读者做上一个月文章的导读与交流,并邀请《教学月刊·小学版》(数学)的作者与读者进行对话,回答问题和交流写作体会。为此每一期的导读员在读本期文章时都格外用心,希望通过自己的导读引起读者共鸣。2017年第11期的《教学月刊·小学版》(数学)有很多有亮点的文章,现只摘取有关学生错误的文章与读者交流。

本文所指的数学错误是广义的:小学生会在他们的书面作业、实际练习以及口头回答老师的问题时出错,这些错误可能是因为粗心或者是由运算过程的失误导致,这些错或误都在本文的讨论范围。2011年之后关于错误的研究文章剧增,在众多的研究中尤以郜舒竹老师的研究时间跨度长,内容涉及面广,研究影响大。

一、对《低年级学生对应思考中的直觉规律》的文章赏析

郜舒竹教授在文章中强调:错误是必然的、普遍的、相对的、有理的、有用的。错误永远具有神圣的本性,不要试图去修正它们,反之,应努力去理解它们的合理性,进而使之升华。错误反映出学生对事物本质的掌握程度,那专家是如何利用看到的错误信息通过一些路径与方法去促进教学的呢?

在过去的错误研究中郜教授收集了大量的学生错例,分类整理发现,造成这些错误的因素是多方面的,如对空间感、语言的误解,持续语言的作用,也受到已有知识和经验不恰当的归纳和类比的影响,都是从教学内容进行研究的。在本期文章中,郜教授则是聚焦到了对学生“对应思考”中的普遍错误进行研究,对一个研究多年的老问题从一个新的角度去读懂学生的错误。学生在解决问题时都需要将课程内容中的文字、图形和符号进行转换与对应,所谓对应就是指在两种不同类的事物之间建立一种联系,以使两类事物之间的联系更加紧密。文章在对应这一数学思想下,对低年级学生的错误分内容进行了研究,笔者觉得此文除了视角独特外,还有以下特点。

(一)收集典型错误

文章从低年级语言转换、加减法计算、文字题转换三个方面内容进行举例。看过文章的老师会发现这些错误都似曾相识,几乎都可以在我们批改过的作业中找到类似错误,我们平时做得比较多的可能是以题说题。但是郜教授的文章从一个共同的角度去分析一类问题,把典型错误发散到类似知识的错误,如文字题中的保持顺序的对应思考:低年级学生在解决一个盘子里有8个苹果,几个盘子里有40个苹果?8×5=40,是学生常见的典型错误。

(二)分析聚焦本源

日常教学中我们也有对错误的分析,也重视错误,会对学生进行访谈希望了解错误产生的原因,但是往往学生给出的原因十分浅显:太粗心、没有看清楚题目。如竖式计算的错误可能就是分析:学生没有掌握加法竖式计算的本质,不清楚什么叫相同数位相加。在本文中,郜教授从数学之间的内在联系去分析产生错误的原因,如竖式计算的错误,学生存在这样的错误不仅由于对加法意义的不理解,还从一个错误追究到知识本源:数的位值意义的理解。

也许我们不能像专家一样对数学本体知识进行如此深入的分析,但是我们可以站在巨人的肩膀上,如果你多阅读郜教授的文章,相信在看到学生的错误时你会更从容的应对。

二、对《程序性知识典型错题的成因分析及教学策略》的文章赏析

本文章作者夏春峰老师是一线教师,他将错误聚焦在了“怎么办”上。义务教育阶段,特别是小学阶段,包含大量的有理数加、减、乘、除运算,这类知识被称为程序性知识。学习这类知识,一方面要掌握相应的运算法则,另一方面要理解运算的意义和算理。郜教授的文章在数学思想框架下从解决问题的内容上对错误进行分类研究,夏老师则是从解决问题的方法上对错误进行了分类,他为我们对“错误”进行研究提供了思路。

(一)典型错误分类清晰

文章中对错误的成因分析是从五个方面完成的,他从解决问题的不同过程去分析学生产生错误的原因,文章的五个小标题分别对应了解决问题的五个过程中出现的错误。

“怎么做”的程序目标不明。——读懂信息,知道要解决什么问题。

“怎么做”的信息提取有误。——选取信息,知道解决问题需要什么。

“怎么做”的程序规则不清。——规则运用,寻找可用的数学方法与规则。

“怎么做”的程序环节缺失。——解决步骤,结合具体情景将方法进行运用。

“怎么做”的程序思维僵化。——惯性思维,区分不同情境方法下的变式运用。

(二)教学策略操作性强

我们看杂志,阅读文章的目的是什么?能站在巨人的肩膀上,让巨人的肩膀成为你起跳的又一个踏板,不断思考、实践、创新……夏老师的文章中不仅有错误产生前的干预措施,还有错误产生后的改错纠错建议,对教师如何应对数学错误还是非常值得借鉴的。

三、体会与启示

结合这两篇文章,面对数学错误,笔者认为除了已有文章中所强调的让错误成为教学资源,分类整理错误并对症下药,一线教师可以从以下方面去关注“错误”。

(一)让学生经历活动全过程,不惧怕出现错误

最近笔者上了一节《羽毛球的包装问题》的课,需要学生在课堂中根据不足量的羽毛球个数设计一个羽毛球筒。一开始笔者这样设计:第一个环节出示问题情境让学生独立思考三个问题:如何将装12个球的筒变成能装6个球的筒?家里只有2个羽毛球,怎样才能帮助商家计算出包装筒的高度?写出你的想法。你觉得需要去测量出哪些数据?希望扶着学生去找到解决问题的办法。第二个环节交流三个问题,说说测量方法。由于担心学生不会解决问题,所以把学习任务分解成比较细小的步骤,但在教学中发现,教师过多的问题设计和引导反而阻碍了学生的思考,分步的教学设计也一次次打断了学生的思考,学生在得到任务就迫不及待地想解决。后来教学改为一个大问题:如何用工具得到羽毛球筒的高度?让学生用大块時间组内分工探究,虽然有的顺利解决了问题,有的不能解决问题,但这正是一节课的常态学习状态,让学生充分经历活动的全过程,不断进行试误、纠错的实践,在实践中提炼方法。

(二)不要让课堂成为竞技场,思考需要慢

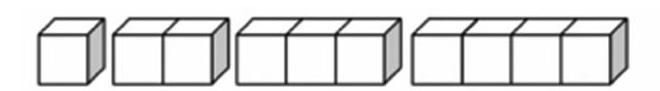

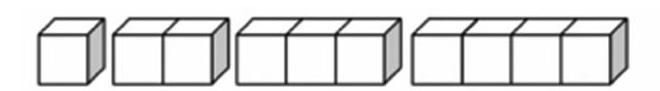

如上图,求多个一样的立方体拼在一起后的表面积,学生常出现将各个立方体的表面积相加作为拼在一起的多个立方体表面积的错误,表面上看起来是对表面积概念不清楚,但深入思考,这是学生学习组合长方体面积必不可少的过程,学生只有经历了这样的过程,才能理解单一立体图形的表面积与组合立体图形的表面积之间的关系。这种错误是学生思维建模的真实过程,让学生充分思考,探求产生错误的内在原因,有利于学生自主构建数学模型。

(三)让试卷发挥积极作用,及时诊断与激励

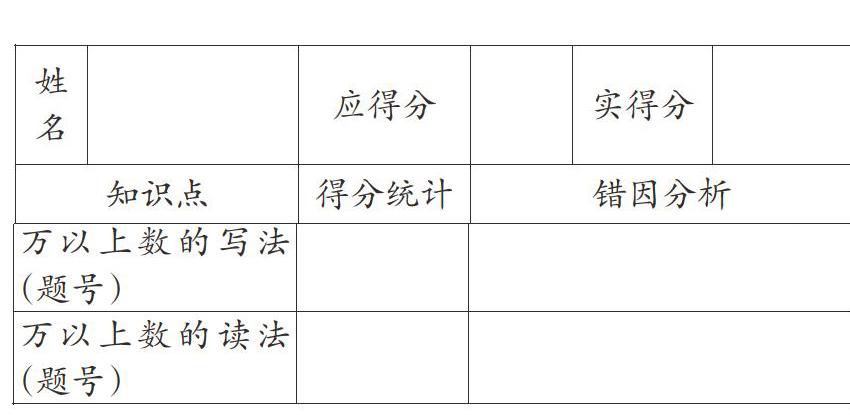

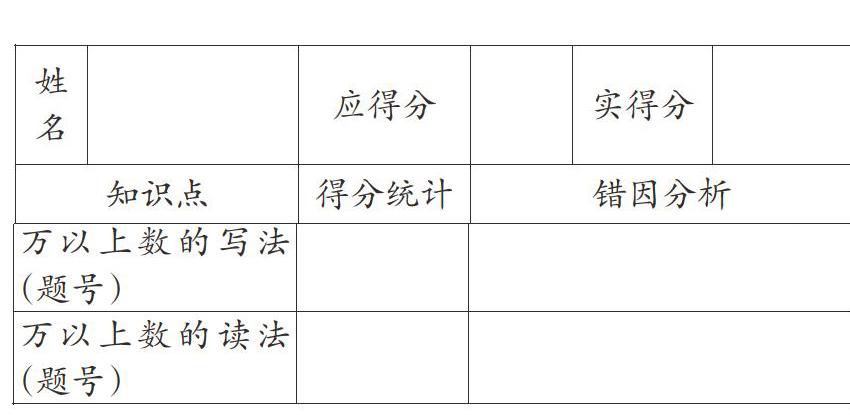

除了在课堂和日常练习中产生错误,试卷也是学生出现错误最集中的地方,教师可以通过统计的方法了解错误的根源,可以涉及:(1)学生在哪些问题上出错了;(2)学生掌握知识所处的目标层次(识记、理解、应用、分析综合、探究);(3)学生成绩不良的症结(知识方面、思维方面、心理方面)等,可以编制“自我诊断表”,指导学生进行自我诊断。自我诊断表主要包含以下内容:①应得分与实得分;②知识点得分统计;③错因分析。

(四)让微课助力,完成学困生的转化

在教学中除了有困惑的学生错误百出以外,往往还会发现有那么一部分学生,各种错误都会在他们身上集中出现,也就是我们所说的学困生。他们有的错误不具有普遍性,有的对知识的内化需要较长周期,对于这样的学生,推荐读一读23页易荣敏老师的文章《运用“答疑型”微课助力学困生转化》。找到学生的学困点,进行有针对性的微课指导,从而帮助学生达到个性化成长。

正如郜教授所说,教学不仅仅是为了消灭错误,而是为了发现错误,從而减少错误。期望有兴趣的老师可以一起来探讨这个话题。

参考文献:

[1]郜舒竹.低年级学生对应思考中的直觉规律[J].教学月刊·小学版(数学),2017(11).

[2]夏春峰.程序性知识典型错题的成因分析及教学策略[J].教学月刊·小学版(数学),2017(11).

(浙江省杭州市胜利小学 310016)