藏杂杂说(三)

2018-05-03韩天衡

文/韩天衡

(本文作者为中国篆刻艺术院名誉院长、上海书法家协会首席顾问、吴昌硕艺术研究会会长)

陆廉夫白描人物瓷刻笔筒

元代剔犀笔

陆廉夫是清末民初的著名画家、鉴赏家,也是大收藏家庞莱臣和盛宣怀的主要掌眼人。先前做过吴大徵的幕僚,也随之从军出关,无奈甲午一战,兵败若海啸,吴氏革职,被遣回籍,陆氏则以职业画家的身份定居沪上,生活到也过得逍遥自在。据家翁告我,彼时他的画是高出吴缶翁的。然而历史是筛子,也是公正的试金石,百年后的今天,其价则较缶翁远逊矣。谁叫此翁当年只推陈不出新呢?需知,一部沉甸甸地艺术史,说到底,只是少数创新有成者濯古来新的史诗。

德化白瓷大笔筒,为陆氏1894年仿陈老莲之白描人物《鹤梦图》,三年后为瓷画名家林大椿刻竣自用。线刻精劲,得陆氏用笔之精义。陆氏人物少见,绘刻于瓷两美合一者更罕有,值得藏弆。十年前以3万6千元得之。好者可去我们美术馆观赏。

鸦片战争后,上海成为百业云集的商埠。海上画派也应运而生,盛况空前,1919年杨逸编著的《海上墨林》,就载录了700余人。而对首创期的最有成就的领袖人物,当是虚谷、任伯年、吴昌硕。三人都非上海人,移民城市何以有着诸多领域的勃发优势,拙以为这也是大可研讨的有意义的课题。

虚谷作为清军参将,曾浴血于太平天国军之役,出入生死,似有参悟,遂出家为僧。弃刀挥笔,开始了绘画的生涯。他写字作画,用笔锋偏,施墨枯渴,敷色虚淡,冷峭奇逸,非古非今,自成风格。老辈曾语我,他的画案置于室中间,多围着桌子,四向下笔,故兼记之。缶庐法眼,赞其画“一拳打破去来今”,深刻。

黄胄睌年,尤好虚谷,曾嘱我留意收集,而画缘未到。1998年终究觅到此件,记得是1万2千元。无奈他老已于上年驾鹤西去,交办的任务终未完成,自然也看不到他那展轴赏新品时,一面孔惊喜灿烂的笑容。此作也只得留以自赏了,梁先生在天有灵,知道就好。

大西洞旧砚

曾衍东,字七如,号七道士,嘉庆时山东汉子,人奇、字奇、画奇、印奇,甚于八怪。做官而不按规矩出牌,尝官楚北,不是做官的料,被谪戍,流寓温州,在当地倒是留下了不少的作品。解放初,方师介堪任博物馆长,视野开阔,吸纳百家,故所搜藏曽氏之书画印作甲天下。

此三面长方印,1962年得于温州古籍书店。价1元2角。未署款,有方师鉴题。读此印,解人当可以玩味到他不论是在篆法、运刀和理念上的狂放不羁、不守古法而以自法法之。在画史,尤其是在印史几无位置,然其印、画背后叛逆求新的理念和粗放犷厉的手段,曾为吴昌硕所体悟,有吴氏的题记为证。江海浩瀚,不拒细流。巨擘缶庐是不迷信大家,不轻视小家,转益多师的典范,而曾氏得以名彰今朝,当视缶庐为知音。人殁作品在,尘涤珠显光。因此我谑称曾氏是百年前的千里马,而缶翁则是百年后之伯乐也。穿越时空了,一笑。

对于端砚我尤好水坑(大西洞)材质色品俱佳,开采之艰,得砚之罕,非它石可比。古时若两广总督乃至主端官员,得巴掌大的水坑都视若拱璧,题记累累,足见其珍。

此大西洞旧砚,石如凝脂,细滑如婴儿臀肤,哈气结霜,上有翡翠眼,下附翡翠斑,的是妙物。尤妙者,见于专售古漆器铺,店主不识砚,刚收入,询价索40万日元(人民币约3万元)购归豆庐。此17年前事。时友人寒舍赏砚,说:“侬又吃仙丹哉。国内至少30万”。听了开心。但回头想想,当初日寇掠我文物千万,又何曾付过分文?便宜乎,吃仙丹乎,似乎也不见得吧。反正流落域外的游子,回家就好。

君子比徳于玉。玉文化为我国所独有,在遥远的新石器时代即有玉器的制作,代代相传,与时俱进,形成式样、品类、材质、制作、用途广博而奇妙到数不胜数的玉器王国。

虚谷国画

明代玉香筒

曾衍东篆刻

玉器因材质的坚硬,古人即发明了脚踩后能前后旋转的土法砣轮机械,砣盘快速旋转时,在玉材上注水并不断添加金刚砂,手脚并施,心手契合,以柔克刚,来琢制玉器。对比如今高度机械化制玉工艺的“削铁如泥”甚至于“立等可取”,先民的琢玉成器是一个艰辛、烦难的漫长过程。念及于此,对市场上“老玉不值新玉”的价格差,我总有些困惑不解。

此明代玉香筒,是内里置香料熏用的器具。镂空是必须的,睿智的玉工,在其上饰以魑龙三匹,盘搏缭绕,动感十足,在粗犷中寓精湛。尤可宝者,明清时期的香筒多采用竹木质材,玉质少见,且此玉为彼时不多的和田料,油润白糯无瑕,筒长25厘米,堪称求之不得之物,不得之物而得之,其喜可知。

文房四器,俗称“文房四宝”,以产生的前后考察,砚墨先出,继为笔,最晩诞生的是纸,在战国时三器皆备,而纸犹未发明,都是写在竹木简和帛上的。我们今天能见到的最早的毛笔,是1953年出土于长沙楚墓的,以我的常识判断,在商代,已有使用,楚墓那枝完整意义上的毛笔的工艺,可以推断之前的工艺则更显粗简。

当写字和绘画迈入艺术,笔的高品质是必需的。秦李斯、汉张芝、魏锺繇、晋“二王”的精湛法书,佐证了制笔的工艺早已具备了尖、齐、圆、健的四德。宋元时期,具艺心、思变通、不消停的文人与巧匠又着力寄情于对笔杆、笔套的美化,以求于身份、书斋同步的雅致品质。

此时出现的质轻木胎,髹漆缋画,富美典雅的剔红、剔犀,即是超凡脱俗的一种。当然这类毛笔,非达官显贵是无力拥有的。先前介绍过的长期陈列于我们美术馆的元代剔犀笔,即是国宝级的一枝。

此处介绍的是一枝明代特大号的剔红笔,通体作八文士雅集图,镌技刚健,画意古雅,凹凸有致,品相若新。管径最粗达10.6厘米,较彼时常见剔红笔粗达三四倍,为生平所仅见。

笔颖精良,人生一乐。文人好笔,天性使然。家退之公,尝谑称其为管城子。北宋苏易简《文房四谱》则封其为管城侯。兼及之。

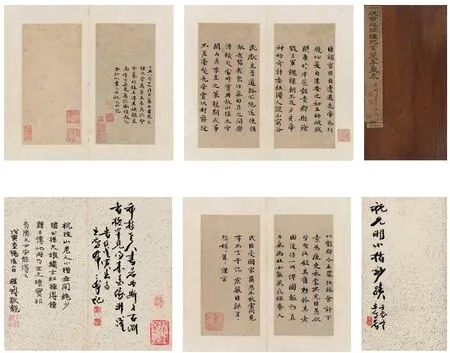

祝枝山临魏锺繇书《荐季直表》

祝枝山与唐寅一样,由于以往民间口头文学的广泛传播,在艺术圈之外有着不寻常的名声。这与名人生前的“炒作”当是有差别的。

祝枝山是被文徵明称为前辈的书家。生来大姆指多长一枝,自号“枝指生”,他五岁能写榜书,气势磅礴,视为神童。他善书,但不轻易鬻书,也吝于贻人,然性好酒色,狡黠而嗜其书者,每伺其狎游,间书兴大发,笔走龙蛇,从而暗渡陈仓,轻易地可获得整捆的书作。他的书法曾被誉为“国朝第一”。这似乎也维持了一个阶段,而到晚明董其昌、邢侗、张瑞图、黄道周、倪元璐等大家迭出,他“第一”的位置也显然被动摇了。其实艺术不是竞技,本无“第一”的权衡标尺。但称其为一流的书家还是公允的。

祝氏的书法出入魏晋,兼及唐宋,功力深厚。草书风骨烂漫,体态奇纵,然间有“酒驾”般的蛮横任性习气。而其小楷书得魏晋正脉,不落唐宋窠,遒逸清朗,神韵漫溢。

此为其58岁时临魏锺繇书《荐季直表》,着笔成趣,得不似之似,的是曼妙的佳构。此册经名藏家金望乔、叶恭绰递藏。1998年所得,时值3万元。今亦为我们美术馆之长期陈列品。