浅谈中小学教师应该具备的“心”素养

2018-05-02周春君

周春君

〔摘要〕中小学心理健康教育是全体教职工的共同职责,只有全体教职工特别是学科教师都能担负起实施心理健康教育、培养学生良好心理素质的责任,才能把中小学心理健康教育落到实处。作为未接受过心理学专业培训的其他中小学教师,要提高自身的心育素养,可以先从看、听、说三方面进行练习。

〔关键词〕中小学教师;“心”素养;心理健康教育

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2018)11-0068-05

重视学生的心理健康,开展学校心理健康教育已经成为社会各界共同关注的问题。教育部2012年印发的《中小学心理健康教育指导纲要》(以下简称“新纲要”)较之2002年印发的纲要突出了普通中小学教师(不仅仅是专兼职心理教师)在学校心理健康教育中的重要地位。新纲要明确提出全员育人的理念,认为中小学心理健康教育是全体教职工的共同职责,只有全体教职工特别是学科教师都能担负起实施心理健康教育、培养学生良好心理素质的责任,才能把中小学心理健康教育落到实处。

除专兼职心理教师之外,未接受过心理学专业培训的其他中小学教师,要提高自身的心理健康教育素质,可以先从练习以下“心”技巧入手。

一、练就一双“透视眼”——看到学生问题行为背后的心理需求

这里说的“透视眼”是指用心理学的眼光看问题。学科教师在看到学生的问题行为时,要暂缓判断和回应,冷静地观察和分析学生表现出来的“问题行为”究竟有多大程度上是道德问题,多大程度上是心理问题,背后的心理需求可能是什么。若自己因专业知识的欠缺,一时无法做出正确判断,也能养成暂缓做出反应的习惯,可以先带着问题请教有关心理教师,研究讨论后再行处理。

列举几例中小学生的问题行为及心理解密:

例一:那个不想上学的孩子

行为呈现:三年级男生小丁连续三天都以肚子疼为由请假,家长在电话中一方面对孩子生病表示着急和担心,另一方面又有隐隐的怀疑:因为每天在快到上学时间小丁才会突然肚子疼,到医院检查,医生又检查不出什么问题,更奇怪的是到下午快放学的时候,小丁的肚子也神奇地不疼了,连续三天都是如此。家长也曾猜测孩子在撒谎,用打骂的方式想强行拉他来上学,可小丁一到此时便大哭着喊肚子疼,甚至在地上打滚,家长就又有点半信半疑起来,毕竟是自己的孩子,万一真的是肚子疼该怎么办?如此一想,就又心软了,让他继续请假在家休息。

班主任周老师持有国家二级心理咨询师资格证书,听了家长的叙述后,决定运用心理咨询技术去探询真相。于是周老师以探视孩子为由来到小丁家里,小丁果然脸上挂着泪水、满脸愁云地坐在床上,双手还按着小腹,一副肚子疼的模样。周老师来不及喝口水就来到小丁床边表达了真诚的关心和理解。小丁看看周老师,紧绷的神经开始放松下来。周老师接着问:小丁啊!小孩子肚子疼一般是蛔虫引起的呢!你告诉老师到底是哪里疼呢?小丁疑惑地看看老师,想了想,用手指了指上腹部:“这里。”“真的是这里吗?”“是的。”“可是你知道吗?蛔虫痛一般是在肚脐眼下面呢!”周老师认真地说。小丁听了,眼珠子咕噜一转,马上把手移到小腹部说“老师,是这里疼。”“到底是哪里?”“这……这……这里。”小丁用手指指肚脐,脸上开始流露出尴尬和心虚的表情。周老师笑了,谜底已经揭开,接下去要做的是搞清楚小丁为什么要撒谎说肚子疼来逃避上学。周老师又运用心理咨询中的谈话技术,渐渐打开了小丁的心门:班级里有几个男同学总欺负他,他没有好朋友,一想到上学就害怕,还是待在家里比较好,一来可以避开那几个男同学,二来可以得到家长的照顾,自己需要做的只是假扮一下肚子疼就行了。多么“合算的买卖”!

心理解密:我希望同学们能友善地对待我。

例二:坐不住、爱捣蛋的小锋

行为呈现:二年级学生小锋的妈妈一脸愁云地站在班主任胡老师的面前:“这孩子真是太皮了!在家里我是经常打骂,可是一点用也没有。现在在学校里也是这样,我真是无脸来见老师啊!”班主任胡老师温和地说:“是的,我发现小锋具有多动、无法集中注意力、容易跟同学打架等问题,但是有时候又发现他是一个善良、懂礼貌的孩子。我想这應该不是他的品行问题,所以您老是打骂他是没有用的,我建议您是不是可以去看看精神科的医生?”小锋妈妈从一开始的否认,到有点恼怒,最后在胡老师的劝说下无奈地答应了双休日带小锋去正规医院检查,几天后消息传来,小锋被诊断为“注意力缺陷障碍儿童”,即俗称的“多动症”。至此,他的妈妈才明白,过往的打骂不但无用反而对病情更为不利。

心理解密:儿童多动症的起因至今尚未有明确的结论,但是却又有大量的研究结果可以指导多动症儿童的父母、老师们该如何对待他们,而不至于粗暴地把他们定位为不爱学习,爱捣蛋的“坏学生”。

例三:你为何频频回头看

行为呈现:班主任沈老师领着初二学生小韩来到心理老师王老师的面前:“韩同学上课的时候不认真听讲,总是不时地回头看后面,问他看什么呢?他说看墙上的闹钟,我说你是这么不喜欢上课吗?一直在数着时间下课?他又说不是。我说了他多次,他就是死不悔改。”王老师看看小韩:“能告诉我你看闹钟的目的吗?”“我……我也不知道,就是忍不住……”小韩把头深深地低下去,不敢看两位老师,王老师示意沈老师先行离开,接着问:“除了这件事,还有没有其他事你忍不住要做的?”小韩吃惊地抬起头来:“您怎么知道我还有其他忍不住的事?”王老师笑了:“因为我是心理老师啊,你可以把你的困惑跟我聊聊哦!”经过专业的测量和询问,王老师确认小韩有强迫倾向,需要进行专业的心理辅导。

心理解密:心理专家认为强迫症的出现主要还是源于患者的内心环境,唯有经过专业的心理辅导,才能从根本上帮助学生改善内在环境,从而摆脱强迫倾向的烦恼。

精神分析认为:世界的本质就是爱,所有不是爱的行为都是在寻找爱!可以说人所有的问题行为几乎都是因为缺乏“爱”引起的,问题行为只是一种内心呼唤爱的方式。所以,当看到学生问题的时候,老师们要做的不是揪住问题行为进行质问和道德审判,而是需要去探寻问题行为背后的心理需求,从而找到有针对性的“解决之道”。这是对学生的尊重,更是对学生负责。

二、善用你的“采纳官”——倾听学生心灵深处的呼喊

作为学科教师,当面对学生的问题行为时,不可能每次都去找专业的心理教师帮助,很多时候需要自行“处理”,在抛出解决问题的对策之前,必定有一个观察与了解的过程,此过程显得尤为重要。在这个过程中,一定要认真做好“倾听”。有时候仅仅是认真倾听就会化问题于无形,这个道理专业的心理教师一定懂,而普通的学科教师往往会忽视倾听的重要性,而习惯用自己的经验去判断,而经验毕竟没有“专业”来得可靠。一旦判断失误,对于教师来说仅仅只是一次失误,对于当事学生,不但不能获得理解和帮助,更可能因此增加心理创伤,影响身心健康发展。因此,学会倾听学生的心声显得尤为重要。

倾听是指全神贯注地聆听学生的叙述,认真观察其细微的情绪及体势的变化,体察其言语背后的深层次情感,并运用言语和非言语行为表达对学生叙述内容的关注和理解。

当然,倾听并不只是“认真地听”那么简单,恰当地回应和反馈非常重要,事实上,只有得到恰当的良好的回应和反馈,才能进一步促进学生“敞开心扉”。中小学学科教师可以学习以下倾听反应技术。

(一)澄清

澄清是在学生发出模棱两可的信息后向学生提出问题的反应。它的句式一般是“你的意思是……”或“你是说……”这样的问句,随后教师根据理解重复学生先前的信息。澄清反应一般有四个步骤:第一,要确认学生的言语和非言语信息的内容。第二,确认任何需要检查的含糊或混淆的信息。第三,确定恰当的开始语,如“你能澄清”“你是说……”等。最后,要通过倾听和观察学生的反应来评估澄清的效果。例:

初三学生小凯:我真想尽快了结这件事。

教师:1.学生告诉我什么?他想尽快了结某件事。(内部自问自答)

2.在学生的信息里有没有含糊或遗漏的部分?如果有,它们是什么?如果没有,我将决定下一个更合适的反应。是的——我必须清楚“了结这件事”的含义。

3.那么,我如何开始澄清呢?

“你能告诉我了结这件事的意思吗?”

4.了解澄清是否起作用,我必须去看、去听、去捕捉学生是否详细地解释了“了结这件事”的含义。

假定学生是这么回答的:

小凯:我希望父母要么好好在一起,要么分开,不要再这样吵吵闹闹下去了,烦死了。

从学生的回答中,老师能判断澄清是有效的,因为学生进行了详细解释,并加入先前信息遗漏的部分。

(二)情感反应

情感反应技术是指教师辨认、体验学生言语与非言语行为中明显或隐含的情绪情感,并且反馈给学生,协助学生觉察、接纳自己的感觉。中国人往往从小被教导要控制自己的情绪,不轻易流露自己的情绪,于是也不善于表达自己的情绪。造成学生在叙述自己的故事时,情绪没有被清楚地传达出来,但是被隐藏的情绪往往在故事中扮演了重要的角色,情绪往往说明有隐而未见的心理需要。恰当地引导学生探索自己的情绪,有助于学生提高自我觉察能力,也有利于找到问题的核心。

情感反应技术一般用“看来你好像觉得……”“听起来,你的意思似乎……”“当……的时候,你好像觉得……”等句式。例:

初二学生小波:我讨厌学校,那么多破规定,我不想待在这里,太令人厌恶了。

教师:看起来,你好像很厌烦那些限制你的学校规定,同时,还对学校有很多愤怒。

(三)归纳总结

通过一段时间的会谈,学生表达的多种信息会暗示出某种主题或模式。这个主题在学生话题中经常被提及。教师可以通过聆听学生反复强调的信息而确认主题。教师对学生谈话主题进行的反应,就是归纳总结。

归纳总结的步骤:第一步,回忆学生表述的信息,明确学生讲述了什么,关注些什么,考虑些什么,这是归纳总结的关键。第二步,通过提问“学生多次重复的是什么”来识别出信息中存在着的明显的模式或主题。第三步,选择合适的语句,用自己的語言将总结复述给学生听。最后,通过观察学生肯定还是否认总结出的主题来评估倾听总结的效果。只有真正听到了学生“心声”的听,才是有意义、有价值的倾听。例:

学生:您老是让我回家跟父母汇报学习,我不想这么做……我放学后一般会去同学家做作业,很晚才回家……周日我才不待在家里呢!我会约同学一起出去玩……

教师:我注意到在我跟你的谈话中,你似乎一直在回避待在家里或跟父母在一起,也许这正是我们可以重点来探讨的话题。

学生:或许吧!

美国心理学教授尼克尔斯说:“倾听是一种艺术,通过倾听,我们使用共情穿越我们之间的距离……真诚地倾听意味着悬置记忆、欲望的评价——并且,至少在一小段时间内,是为另一个而存在。”心理咨询中也有一句话——“心理咨询的过程就是出租自己耳朵的过程”,形象地道出了倾听在沟通过程中的重要性。试想,听者如果不能很好地倾听,说者可能就会因为得不到鼓励而不能进行深入的自我探索,双方就有可能讨论错误的问题,或者听者就可能过早地提出干预策略。

三、轻启你的“智慧口”——巧妙说出你的“爱”

语言是一门艺术,它既能使人文明,也能使人野蛮;既能使人受伤,也能抚慰人心。这个道理所有的老师都懂。只是并不是每个老师都能用好语言艺术,大多数时候是按自己的“习惯”在训话。

《老师怎样和学生说话》的作者,美国著名心理学家、教育家海姆﹒G.吉诺特博士说:“在父母和老师中间普遍流行的所谓‘正常语言,如责备羞辱、道德说教、命令指使、嘲讽奚落、训诫指责、威胁利诱、评价预测等等,都足以让孩子发疯,逐渐变得冷漠、粗俗和丧失人性。健康的成长来自于孩子对自己内心世界的信任,通过恰当的交流,这种信任是可以逐渐激发和培养的。”何为恰当的交流呢?除了上述提到的贯穿于倾听过程中的有效促进倾听的语言技巧外,还需要注意些什么呢?

(一)学会同理

同理是心理咨询中的一个概念,是指咨询师一边倾听来访者的叙述,一边进入来访者的精神世界,并能設身处地、感同身受地体验这个精神世界,然后跳出来以语言准确表达对来访者内心体验的理解。

老师们要把同理和普通的了解区分开来。了解是我们对一些事物主观的认识,而同理则不只对当事人有一定的认识,而是能体会到他的感受,体察他的思想,了解他如何看自己、如何看周围的世界。人文主义心理学家帕特森更加强调,同理的了解不从客观或外在的参照标准来看事物,而是辅导员放下自己个人的参照标准,设身处地地从当事人的参照标准来看事物。

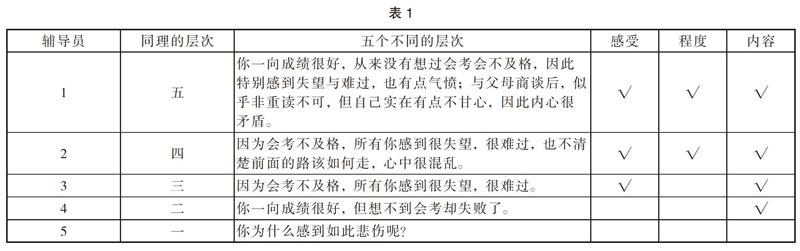

当然,同理也有程度的不同,卡克赫夫用五个层次形象地展现出辅导员所达到同理程度(见表1)。

从中可以看出,第一位辅导员做到了最准确的同理,可以说他已经与当事人完全调准了频率,以致可以掌握并向当事人传达全面而正确的同理。

(二)恰当地表扬

老师们都知道表扬对学生来说有着神奇的效果。但是在实际操作过程中,却发现表扬并没有想象中那么有用。这里的关键在于没有恰当地使用表扬,相反,若表扬运用不恰当,其效果是适得其反的。所以,恰当、合理地使用表扬显得尤其重要。

我们经常会听到这样的表扬:“你真是个好孩子!”“你真了不起!”“你太棒了!”“你真是个行家!”……“你比某某厉害多了!”“你终于超过某某了!”“你画得简直比毕加索还好呢!”

这两种表扬方式,我们分别称之为评判式表扬和对比式表扬,这两种表扬方式看似在激励,其实不仅不会令人愉快,反而会让学生感到不舒服、不高兴甚至产生恐惧。比如当孩子接收到“你真是个行家”这样的表扬时,他的心理活动很可能是这样的:行家!这帽子太高了吧?这样,我今后可不能出一点差错了!这如何是好?万一出点差错怎么办?当孩子接收到“你比某某厉害多了”这样的表扬后,很可能会想:我只是这一次胜过某某,万一我下次表现没有这么好……

表扬包括两个部分:我们对学生说什么,学生对他自己说什么,而重要的是学生对他自己说什么。若老师做了粗暴的评判,学生对自己说的很可能是焦虑和恐惧;若老师能做到只描述学生的行为及自己的感受,那么学生很可能对自己说出肯定的话语。

例:小马在大扫除中一个人把社团活动室打扫得干干净净。

教师A:“你做得真好!真是个勤劳的孩子!是一个优秀的团员。”小马脸红了,焦虑起来:“其实我背地里做过一些团员不能干的事呢!要是老师知道了会怎么想……”

教师B:“你把活动室打扫得很干净,看着让人赏心悦目,谢谢你!”小马听了很高兴:“看来这次我干得不错,以后我还可以干得更好!”

(三)不评判、攻击人格

在工作中,我们是否经常看到这样的情境,听到这样的语言:

一个学生不小心把墨水弄洒了,教师:“你怎这么笨手笨脚的?”

一个学生忘交作业了,教师:“你是想赖作业吗?怎么还不交?”

两个学生打架了,教师把两人叫到办公室:“小小年纪,学会打架。太没教养了,跟社会上的小混混有什么区别?我看你们俩迟早也会变成小混混!”

听了这些话,学生会是什么感受?学生因为做错一件事情,就被老师全盘否定,并随意扣上负性评价的帽子——“笨手笨脚”“赖作业”“没教养”“小混混”。这样以偏概全、不负责任的评判和人格侮辱,会导致怎么样的后果呢?如何在学生“犯错”时巧妙地说出爱呢?专家的建议是“描述而不评价”。例如:

小东不小心把墨水弄洒了,教师:“墨水弄洒了,请你尽快把桌子擦干净吧!”

小倩忘交作业了,教师:“小倩,你忘交作业了,请把它做好交给我。”

科学家研究表明:人是唯一能接受暗示的动物。暗示,是指人或环境以不明显的方式向人体发出某种信息,个体无意中受到外界的影响,并做出相应行动的心理现象。心理暗示可以分为积极的心理暗示和消极的心理暗示。积极的心理暗示,对人的情绪和生理状态能产生良好的影响,调动人的内在潜能,发挥最大的能力。而消极的心理暗示则对人的情绪、智力和生理状态都产生不良的影响。

老师的负性评价无疑会对学生造成消极的心理暗示,会逐渐让学生形成“我就是一个坏学生”的自我概念。同时,学生会因为老师夸张的讽刺和评价,而产生焦虑和怨恨的情绪,对良好师生关系的建立及学生身心健康发展都有害无益。

(作者单位:浙江省嵊州市教师进修学校,嵊州,312400)