脑血栓片治疗中风病恢复期瘀血阻络证临床疗效观察

2018-04-27郭家奎孙熙罡吕福全吉学群

郭家奎,孙熙罡,吴 迪,吕福全,吉学群,熊 杰

(1.天津中医药大学第二附属医院,天津 300250;2.天津市环湖医院,天津 300350;3.天津市南开医院,天津 300100;4.天津市中医药研究院附属医院,天津 300120;5.武警后勤学院附属医院,天津 300162)

中风病是引起成年人因病致残的主要原因之一,目前中国中风发病率120~180/10万,患病率400~700/10万,每年死亡病例>150万,幸存者600~700万,其中67%~78%为缺血性中风病,且2/3存在不同程度的残疾[1-3],其高发病率、高病死率及高致残率给社会和家庭带来沉重的负担[4]。脑血栓片具有活血化瘀、醒脑通络、潜阳熄风之功效,临床上常用于治疗脑血管疾病,具有较好的应用前景。本研究采用多中心、随机对照临床试验方法,客观评价其治疗缺血性中风病恢复期瘀血阻络证的临床疗效,现将研究结果报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 病例收集时间为2012年12月—2014年12月,病例来源于天津中医药大学第二附属医院、天津市环湖医院、天津市南开医院、天津市中医药研究院附属医院和武警后勤学院附属医院。研究中试验组脱失12例,对照组脱失8例,脱失原因包括自行停药、服用影响疗效评价药物、自行中途退出、误诊、误纳等,共有124例患者纳入分析研究。两组患者性别、年龄、病程、教育程度等人口学资料基线比较,差异均无显著性(P>0.05)。详见表1。

表1 两组患者一般资料比较Tab.1 Comparison of general information between two groups of patients

1.2 诊断标准 西医诊断标准参照2005年制定的《中国脑血管病防治指南》[5],中医诊断标准参照1996年制定的《中风诊断疗效评价标准(试行)》[6]。辨证分型标准参照2002年制定的《中药新药临床研究指导原则》[7],选择瘀血阻络证为观察证型。

1.3 纳入标准 1)符合缺血性中风病瘀血阻络证的诊断标准。2)美国国立卫生研究院卒中(NIHSS)量表评分为 8~20 分。3)病程在 15~60 d。4)年龄 40~80岁。5)患者及家属自愿签署知情同意书。

1.4 排除标准 1)短暂性脑缺血发作、出血性脑梗死、脑出血、颅内异常血管网症及蛛网膜下腔出血者。2)合并脑肿瘤、脑外伤、脑寄生虫病者。3)合并严重原发性疾病者。4)怀疑或确有酒精、药物滥用病史者。5)过敏体质。6)有阿司匹林使用禁忌症者。

1.5 脱落标准 1)试验中出现严重不良事件。2)试验中病情加重,需停止用药或改用其他治疗方法者。3)试验中出现其他影响试验观察的疾病。4)受试者不愿意继续进行临床试验,不接受药物治疗或检测。5)受试者依从性差(试验用药依从性<80%)。

1.6 剔除标准 1)不符合纳入标准,而被误纳入者。2)随机化之后无任何数据。3)未使用试验药物。4)自动中途换药或加用本方案禁止使用的药物者。

2 研究方法

2.1 随机方法 由专业统计人员采用SPSS 19.0统计软件生成1∶1的随机数字,按随机数字产生的随机号,编写随机分配卡,并装入不透光信封并密封(拆封后不可复原),按信封内的分组情况进行分组。量表评分人员、临床生化检查和影像学检查人员、数据分析人员在盲态下对患者进行评价。

2.2 治疗方法 参照《中国脑血管病防治指南》[5],两组患者均给予内科基础治疗。对照组口服阿司匹林肠溶片(规格100 mg/片,拜耳医药有限公司生产),每次100 mg,每日1次,服药12周。试验组在服用阿司匹林肠溶片的基础上服用脑血栓片(规格0.3 g/片,天津同仁堂集团股份有限公司生产,国药准字 Z12020173,批号 C89020),每次 1.2 g,每日3次,服药12周。对照组禁止使用活血化瘀类中药制剂。

2.3 观察指标 采用NIHSS量表、改良Rankin量表、Barthel指数、脑卒中专门化生存质量(SS-QOL)量表、中风病中医症状评分,于入组当天、治疗6周、12周和纳入后24周进行综合评测。

2.4 疗效评定标准 NIHSS量表:临床治愈:功能缺损评分减少>90%,病残程度为0级;显效:功能缺损评分减少46%~90%,病残程度为1~3级;有效:功能评分减少18%~45%;无效:评分无减少或增多以及评分减少<17%。总有效率=(临床治愈+显效+有效)/总例数×100%。并计算两组治疗后积分减分≥7分的比例。

改良Rankin量表:评分为0~1分为基本恢复,2分为相对独立,3~5分为明显残障,比较两组达到相对独立的比例。

2.5 统计分析方法 采用SPSS 19.0软件分析。定量指标符合正态分布的以均数±标准差(x±s)描述。两组间比较采用两独立样本t检验,重复测量计量资料比较采用混合效应模型分析。计数资料采用构成比及率表示,两组间比较采用卡方检验。以p<0.05为差异有统计学意义。

3 研究结果

3.1 神经功能缺损水平评定 治疗后试验组临床治愈4例,显效37例,有效13例,无效6例,总有效率为90.00%;对照组临床治愈1例,显效26例,有效20例,无效17例,总有效率为73.44%;差异具有统计学意义(p<0.05)。混合效应模型分析:NIHSS评分两组间差异无统计学意义(P>0.05),组别×时间存在交互效应(F=3.636,p<0.05),两组 NIHSS 评分随着治疗时间的变化趋势存在差异。两组患者治疗后NIHSS评分较治疗前均降低(p<0.05),治疗后6周,两组NIHSS评分比较无统计学意义(P>0.05),试验组在治疗12周和随访至纳入后24周时NIHSS评分低于对照组(p<0.05)。提示两组治疗均可以改善患者神经功能缺损情况,试验组的改善情况优于对照组。见表2。

表2 两组患者NIHSS评分比较Tab.2 Comparison of NIHSS scores of patients between two groups分

表2 两组患者NIHSS评分比较Tab.2 Comparison of NIHSS scores of patients between two groups分

注:与同组治疗前比较,*p<0.05;与对照组同时点比较,#p<0.05。

组别 例数 入组当日 治疗6周 治疗12周 纳入后24周对照组 64 9.67±1.80 7.48±2.51* 5.34±2.69* 4.83±2.87*试验组 60 9.98±1.96 6.97±2.41* 4.15±2.43*#3.27±2.47*#

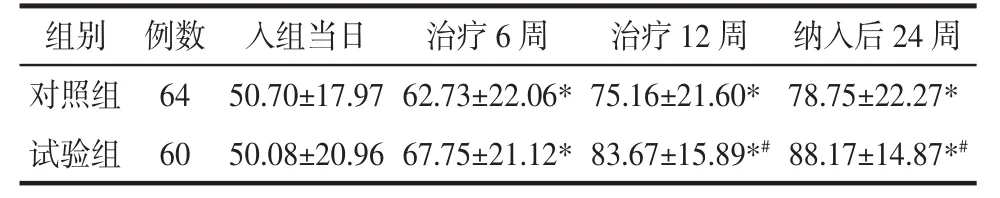

3.2 日常生活活动能力评定 两组患者治疗后Barthel指数评分情况较治疗前均增加(p<0.05)。混合效应模型分析:Barthel指数评分两组间差异有统计学意义(p<0.05),组别×时间无交互效应(F=1.761,P>0.05),治疗后试验组改善Barthel指数评分优于对照组(p<0.05)。随访至纳入24周时,试验组改善Barthel指数评分依然优于对照组(p<0.05)。提示两组治疗均可以改善患者日常生活能力,试验组的改善情况优于对照组。详见表3。

表3 两组患者Barthel指数评分比较Tab.3 Comparison of Barthel index scores of patients between two groups分

表3 两组患者Barthel指数评分比较Tab.3 Comparison of Barthel index scores of patients between two groups分

注:与同组治疗前比较,*p<0.05;与对照组同时点比较,#p<0.05。

?

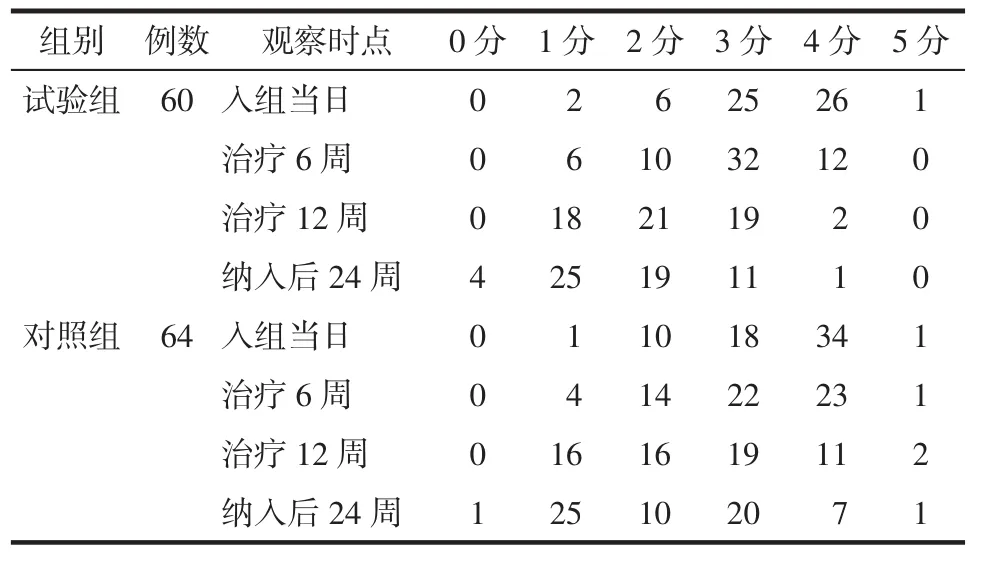

3.3 改良Rankin量表疗效评定 两组患者治疗后改良Rankin分级较治疗前均降低(p<0.05),试验组在纳入24周时,Rankin分级低于对照组(p<0.05)。在纳入后24周时,试验组基本恢复29例,相对独立19例,明显残障12例,达到相对独立的为80.00%;对照组治疗后基本恢复26例,相对独立10例,明显残障28例,达到相对独立的为56.25%,差异无统计学意义(P>0.05)。提示两组治疗均可以改善患者的生活能力、活动水平,试验组的改善情况与对照组相当。见表4。

表4 两组患者改良RanKin量表评分比较Tab.4 Comparison of improved RanKin scale score of patients between two groups 例

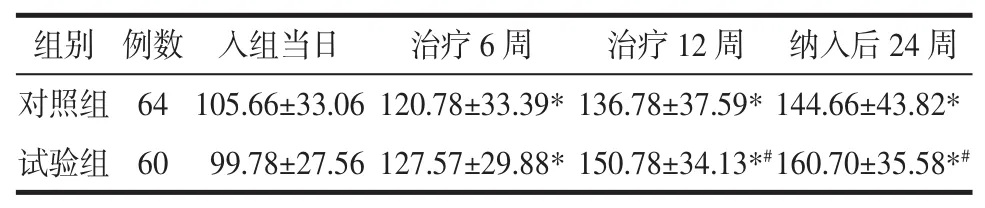

3.4 SS-QOL量表疗效评定 两组患者治疗后SSQOL评分较治疗前均有增加(p<0.05)。混合效应模型分析:SS-QOL量表评分两组间差异无统计学意义(P>0.05),组别×时间无交互效应(F=2.937,P>0.05),说明治疗后两组间改善SS-QOL量表评分无差异(P>0.05)。但在随访至纳入24周时,试验组改善SS-QOL量表评分优于对照组(p<0.05)。提示两组治疗均可以改善患者的生活质量、参与水平,在治疗期间两组的改善情况一致,试验组在远期疗效方面更有优势。见表5。

表5 两组患者SS-QOL量表评分比较Tab.5 Comparison of SS-QOL scores of patients between two groups分

表5 两组患者SS-QOL量表评分比较Tab.5 Comparison of SS-QOL scores of patients between two groups分

注:与同组治疗前比较,*p<0.05;与对照组同时点比较,#p<0.05。

组别 例数 入组当日 治疗6周 治疗12周 纳入后24周对照组 64 105.66±33.06 120.78±33.39*136.78±37.59*144.66±43.82*试验组 60 99.78±27.56 127.57±29.88*150.78±34.13*#160.70±35.58*#

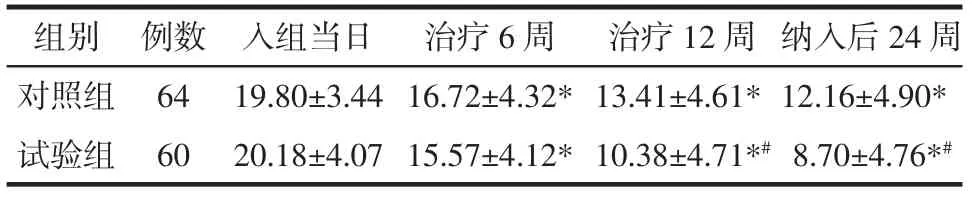

3.5 中医症状疗效评定 混合效应模型分析:中风病中医症状评分两组间差异有统计学意义(p<0.05),组别×时间存在交互效应(F=8.788,p<0.05),说明两组中风病中医症状评分随着治疗时间的变化趋势存在差异。两组患者治疗后中医症状评分较治疗前均降低(p<0.05),试验组在治疗12周和随访至纳入后24周时中医症状评分低于对照组(p<0.05)。提示两组治疗均可以改善患者的中医症状,试验组的改善情况优于对照组。见表6。

表6 两组患者中风病中医症状评分比较Tab.6 Comparison of stroke TCM syndromepatients between two groups分

表6 两组患者中风病中医症状评分比较Tab.6 Comparison of stroke TCM syndromepatients between two groups分

注:与同组治疗前比较,*p<0.05;与对照组同时点比较,#p<0.05。

组别 例数 入组当日 治疗6周 治疗12周 纳入后24周对照组 64 19.80±3.44 16.72±4.32*13.41±4.61*12.16±4.90*试验组 60 20.18±4.07 15.57±4.12*10.38±4.71*#8.70±4.76*#

3.6 安全性评价 临床研究过程中,未发生严重不良事件,未出现明显不良反应。

4 讨论

中医学认为缺血性中风病恢复期的基本病机多为气血失调,血脉不通,瘀血阻滞所致,病位在脑,性质多属本虚标实,患者多后遗经络形证。故治疗多以标本兼治为原则,治以活血化瘀,舒利血脉,使瘀血阻络情况得到改善。现代医学认为缺血性中风系由脑供血管由于各种原因引起闭塞、血液停止导致缺氧而发生的坏死,并由此产生血管供应区脑功能损害和神经症状的一组临床综合征。其发病机制与易损斑块、动脉夹层、高脂血症和放射性血管损伤等因素相关[8]。有研究表明缺血性中风恢复期患者血液具有浓、稠、黏、聚的特点,血液浓缩、高黏血症、血小板功能亢进和血液高凝状态为造成缺血性中风的重要因素,且互为因果[9]。在诸多病因中,缺血性损伤是本病的病理基础,脑血循环障碍贯穿于疾病的全过程,血灌注压不够,血流缓慢是发病的重要原因。因此,有效的脑灌注压、良好的脑血循环是治疗的根本[10];改善脑供血、供氧,控制血液黏度、血脂,抗血小板聚集是治疗的关键;促进患者神经功能的恢复,改善患者的生存质量和生活自理能力,是治疗的准则。

脑血栓片遵循了“血实者,宜决之”,“疏其血气”的原则,恰恰切中了缺血性中风病恢复期瘀血阻滞的病理变化。组方中水蛭、土鳖虫活血破瘀;红花、桃仁、赤芍、当归、丹参祛瘀生新、通经活络;牛黄豁痰开窍;组方中采用的进口野生赛加羚羊角,属贵重药材,具有平肝熄风、清肝明目、凉血解毒之功。诸药配伍共奏活血化瘀、醒脑通络、潜阳熄风之功,可有效改善脑组织微循环障碍及血液的黏、聚、凝等病理状态。现代药理学研究发现,水蛭是凝血酶特异性抑制剂,具有强效抑制血凝和抗血小板聚集的功效,另外还可以减轻脑组织周围炎症反应,改善局部脑血管循环[11];土鳖虫可降纤、降脂、提高血清超高氧化物歧化酶水平、减少内皮素的合成和释放[12];丹参、桃仁、红花、当归、川芎具有抗血小板聚集、降低血液黏度和纤维蛋白原水平、改善微循环、稳定斑块、增加脑血流量、清除自由基、保护脑细胞等作用[13-15];赤芍可抑制炎性渗出,降低外源性和内源性凝血因子活性[16];羚羊角可增加组织对缺氧的耐受能力,具有抗血栓、改善血液流变学、解热等作用,对昏迷高热患者疗效显著[17]。因此,脑血栓片在促进患者脑内血液循环、改善患者肢体和语言功能方面可起到积极作用。

脑血栓片可有效改善缺血性中风病恢复期 (瘀血阻络证)患者的神经功能,提高社会行为和日常生活能力,改善中医症状,并能够保持较好的远期疗效,改善患者的总体预后,同时使用时未出现明显的药物不良反应,值得临床推广应用。

参考文献:

[1] 方向华,王淳秀,梅利平,等.脑卒中流行病学研究进展[J].中华流行病学杂志,2011,32(9):847-853.

[2] 卫生部新闻办公室.第三次全国死因调查主要情况[J].中国肿瘤,2008,17(5):344-345.

[3] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国脑血管病一级预防指南2015[J].中华神经科杂志,2015,48(8):629-643.

[4] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014[J].中华神经科杂志,2015,48(4):258-272.

[5] 饶明俐.中国脑血管病防治指南[M].北京:人民卫生出版社,2007:46-55.

[6] 国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[7] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002:99-104.

[8] 蔡业峰.缺血中风诊断与治疗[M].北京:人民军医出版社,2012:27.

[9] 陈松林,徐文明,姚 璐,等.益气活血化痰法辅助治疗恢复期脑梗死的效果[J].广东医学,2013,34(14):2258.

[10]岳爱霞.醒神通络方加针灸改善缺血性中风恢复期神经功能缺损的临床观察[J].中国实验方剂学杂志,2014,20(10):200-204.

[11]郑文旭.脉血康胶囊对脑梗死恢复期患者的临床效果研究[J].中药药理与临床,2015,31(4):247-249.

[12]王淑云,谢福军.脑血栓片治疗脑梗死的临床疗效观察[J].实用心脑肺血管病杂志,2012,20(11):1878-1879.

[13]李明梅.脑血栓片中丹参酮ⅡA含量的高效液相色谱法测定[J].时珍国医国药,2012,23(12):3166-3167.

[14]李明梅,裘兰兰.脑血栓片中赤芍的质量监控[J].时珍国医国药,2012,23(9):2372-2373.

[15]贺歆彦,李铁东,付丹飞,等.红花黄色素治疗急性脑梗死疗效观察[J].时珍国医国药,2015,26(4):919-920.

[16]王 宁.脑血栓片对急性脑梗死病人D-二聚体及血小板聚集率的影响[J].中医临床研究,2013,21(5):23-24.

[17]姚 南,李友宾,段金傲,等.羚羊角在中药复方中药理作用的实验研究[J].中成药,2009,31(2):56-63.