在震区建一支社区救援队

2018-04-26张玥晗

从汶川地震到芦山地震,不断吸取日本的灾害管理经验后,壹基金逐渐确立了他们的救灾策略和方法,提出“以减灾为核心,创建韧性家园”。

南方周末特约撰稿 张玥晗

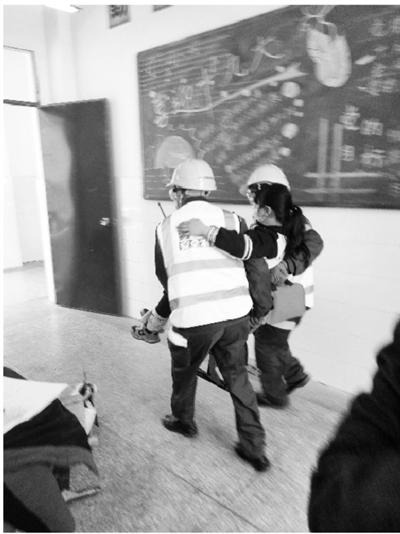

“救命!救命!”有孩子的呼救从四川省芦山县双石镇中心小学的教学楼里传来,时断时续。很快,两名身穿蓝色服装、戴着黄色安全头盔的救援人员冲进楼道,仔细辨认着声音的来源,一间间课室排查。

这是一场模拟6.5级地震的应急救援演练。2018年4月16日,芦山地震五周年前夕,壹基金和芦山友好家园在双石镇举办了这场“社区+学校”联合应急演练,双石镇四个村子的四支救援队,总计60人参加了演练。

2013年4月20日,四川雅安市芦山县发生了7级地震,双石镇和龙门乡等五个乡镇因位于震中而损失惨重,90%的房屋损毁。壹基金以及全国大量公益组织进驻雅安,开始了紧急救援、过渡安置和灾后重建工作。

转眼五年,经过震区重建,当年的震中村落发生了什么改变?当年收到近四亿捐款的壹基金究竟进行了怎样的灾区重建?在芦山地震五周年之际,人们又一次把目光投向了昔日的震区。

不可替代的社区救援队

芦山县离雅安市区33公里,位于龙门山断裂带的南段,地震多发。

“一旦发生地震,这条路很可能会堵塞。”壹基金雅安办公室的项目官员喻东一再强调。当年芦山地震时,这条路的确发生了山体滑坡,大型器械、救援车辆以及物资都无法输送,外面支援进不来,但“如果有一支社区救援队,发生任何险情时都可以立刻自救救人”,这个想法在2016年3月成为壹基金和当地社会组织联合实施的安全农家项目,由壹基金提供技术指导和资金支持,当地社会组织负责在地执行。

2017年5月,安全农家项目在双石镇开展,为村民进行了一系列消防、灾难医疗、搜救等培训,开展应急演练。当天的整套演练分为“预警、疏散、救援、安置”四个阶段,场景设计是震级6.5级,烈度7级,教学楼没有垮塌,中度受损,警报声一响,大部分孩子在老师的带领下,双手相握,保护头顶,有序地跑出教学楼。现场报数后,校长杨成虎发现全校265名学生,汇集起来的有250名,还有15名被困教学楼。

几分钟后,双石镇四支村民救援队陆续赶到,他们身穿统一的衣服,背包、口罩、手套一应俱全,开始现场营救。30分钟的搜索和营救,救援队转移出14名受伤的学生,1名学生不幸“遇难”。

这场应急演练最大程度地体现了项目实行一年来产生的效果:灾害发生时,村里有一支自己的村民救援队,村民和校园里的孩子能够逐渐掌握自救互救的能力。壹基金救援联盟专家顾问组成员、新青年山地救援队理事长彭勃是当天现场的场控,也是双石镇社区救援队的培训老师,在演练总结会上,他表扬了此次演练。

彭勃有多年救援经验,在他看来,这样一群大山沟里的村民,运用着世界最成熟的救援理念和技术,他们的培训像一个“实验班”,培养一支独一无二的社区救援队伍,

救援队的培训教材来源于美国联邦应急管理局的CERT(社区应急响应队)培训课程,是一套从理念到技术都比较成熟的教程,教授“评估、搜救、营救,判断营救的条件”,以及一些专业救援技能,如何进行检伤分类、搬运伤员等方法。彭勃说,壹基金的培训课程还会多加一个应急指挥系统,重大灾情发生时,救援队有了指挥系统,每个救援队员就会有各自的角色和职责。

“救援时他们的分工很细,真来了大灾,不会脑子一乱,情绪激动,乱糟糟地往前冲”。彭勃目睹过很多救援队在灾害现场缺乏组织往前冲,最终没有达到好的救援效果。虽然社区救援队专业能力不能和专业队来比,但优势是没法替代的:“他们是第一时间到达的队伍,约80%的受灾群众可以通过他们得到营救。”

在日常生活中防灾

芦山地震后,政府每年也在社区举办不同形式的演练,主要集中在预警和疏散两方面,壹基金培训的社区救援队则希望动员更多村民参与,将防灾意识贯彻到日常生活中。

最初动员村民参加培训时,村民们并不积极,持着观望态度,双石镇的村民杨永军告诉南方周末,有些人还有抵触,“觉得地震都过去,还做这些干什么”。但几次理论培训和演习后,大家觉得这个东西有用,不仅可应对地震,也可以应对火灾、洪灾。尤其是这次在学校演练,“不少人孩子、孙子都在学校里,关键时候能够救他们,心情很不一样”。

除了提供专业培训,壹基金还给社区救援队队员提供了救援装备,包括衣服、鞋子、帽子、口罩、手套、背包、对讲机等装备,公共器材将交给村里保管,而个人装备则由当地救援队自行保管。喻东说每个村的情况不同,有的村决定公共保管,有的村因为参加培训人员数量较多、尺码不足,根据参与的积极性配发给救援队队员,“我们是希望直接发到个人,平时可以用起来,但尊重村民的意见。”喻东告诉南方周末。

救援队还要接受社区紧急预案的培训,在社区做“农户-隐患点-行政村”三级预案。对于一些孤寡老人、受灾家庭以及有安全隐患点的家庭做家庭应急预案,提出防灾要求以及受灾后该怎么办,家庭做完了,还要做隐患点的预案,以及整个村的预案。双石镇4个村子共有70人参加了预案培训。在制定预案的过程中,喻东也会往村里跑,协助芦山友好家园,帮社区做方案,“预案非常重要,在一些特殊天气,村里是有准备的。”

在雨季或高危天气,救援队要成立一个小分队,选出两三个带头人来,他们就要指挥,关注天气预报,跟上级政府保持沟通,安排值夜巡逻,一旦发生情况危险,要组织村民逃生。“隐患点的应急预案,核心就是解决这个问题!”

地震后,政府组织专家勘定了地质隐患点,将高危区域的居民进行异地安置,也设立了隐患点的监察员,但如果村民们都有了防灾备灾的意识,将极大程度地提高防灾能力。

当地社区组织涌现

建立社区志愿者救援队,在壹基金执行秘书长李弘眼中是一种以社区为本的新力量,也是很多国家进行灾后重建,开展防灾减灾的模式之一,强调灾害应对经验的提取和推广,培育综合减灾社区,提升当地居民的能力。

美国从1987年开始在社区推行社区应急响应队,对社区居民进行防灾培训。日本在1995年的阪神大地震后,更注重社区的防灾演练,鼓励社区居民成立“灾害管理志愿者”组织,让居民了解救灾物资的使用方法,并提供场地举行大规模的防灾演练。

从汶川地震到芦山地震,不断吸取日本的灾害管理经验后,壹基金逐渐确立了他们的救灾策略和方法,提出“以减灾为核心,创建韧性家园”。

北京师范大学风险治理与社会创新中心主任张强认为,壹基金等一些有眼光的公益组织,具有非常强的学习能力,“‘韧性家园的概念是全球学习的结果,是中国经验和世界经验的高度融合。”

张强同时担任民政部-教育部减灾与应急管理研究院政策研究中心主任,从汶川地震以来,一直关注四川的重建发展,他认为在芦山地震灾后重建中,壹基金是一个典型代表,“社会组织走出去,还要走进来,把国际化的理念内化在中国一个发展中的社区里,建立一个软硬结合的模式”。他认为这是一个很好的学习路径。

以双石镇的安全农家项目为例,壹基金并没有直接自己来做,而是通过资助当地社会组织驻村服务,协助社区组建救援队,提供配套设施、培训教程,帮助制订社区应急预案,建立社区自己的安全网络。

“我们从2013年就想做安全农家项目,但当时找不到合适的教材,也找不到合适的当地社会组织承接。”2013年芦山地震后,喻东就开始在雅安工作了。过了紧急救援阶段,进入过渡安置阶段时,他们最开始做的是壹乐园·儿童服务站、音乐教室、运动汇、太阳能公共浴室和温暖包等,也开展农村工匠培训,建立社区减灾中心,在学校里进行防灾减灾教育,不少村民都是通过工匠培训和减灾中心,渐渐和壹基金相熟起来。

喻东介绍说,社区项目的难点在于村民动员比较难做,他们也想过邀请外地公益组织来执行,涉及成本问题,可行性不高,“一直到了2015年,我们发现本地社会组织成长起来了,第一年只找了四家社会组织承接安全农家项目,2017年就有了六家。”

安全农家项目在雅安地区支持了10家公益组织,在32个社区实施,截止到2018年5月,计划完成二期项目。他们希望能够在当地“留下了一支队伍,一批装备和一些制度“,而从长期发展来看,喻东认为他们带来的观念更重要。

“雅安模式”的创新

五年来,在灾后重建过程中,雅安地区涌现了不少本土社会组织,一方面得益于外来公益力量的社区培育,另一方面,雅安市政府也给予了很大支持。地震后,四川省委、省政府及雅安市委、市政府迅速成立了社会组织和志愿者服务中心。2014年成立了雅安市群团组织社会服务中心,中心不仅给公益组织提供了办公场地,更进行了社工培训,培育孵化大量当地社会组织。

“壹基金这些社会组织成长,离不开党政政策合作模式的创新。”2015年,张强出版了《灾害治理:从汶川到芦山的中国探索》一书,在书中详细记录芦山地震的灾后重建,并指出“协同治理模式”是雅安模式创新的重要内涵。时任壹基金秘书长杨鹏也提到政府成立社会组织和志愿者服务中心,“是对社会管理型模式的探索”,可以记入历史。

在中心网站的数据库里,目前能够看到416家当地社会组织、1003位社工的登记信息。据喻东介绍,雅安的社会组织发展2014年~2015年经过一个井喷阶段,初创期过后,也出现了一些活跃度较低,发展停顿的组织,“保持活跃度的现在还有一百多家,其中有些组织比较优秀!”

张强认为,“雅安模式”的创新是中国社会发展的折射,“有了政社合作模式的创新,给社会创新创造了很好的合法性和正当性,有了聚合的方向。”从而形成“三社联动”,即社区、社工和社会组织的联合,在社区层面建立一个有效融合的生态系统。

杨永军是双石镇第一个参加社工培训的村民。2013年,壹基金在双石镇开展工匠培训,杨永军培训归来后,在村里做了农房技术指导员,指导村民重建房屋。2015年,他参加了社工培训,并注册了一家社会组织,在当地开展居家养老服务,并积极参与社区救援队的工作。

据杨永军介绍,双石镇的安全农家项目今年5月结束后,双石镇的社区志愿者救援队预计将由双石镇镇政府提供常规的活动资金,持续运转,纳入村区日常防灾减灾体系中。与此同时,壹基金在雅安的项目也基本接近尾声。

项目结束了,接下来怎么办?

2018年4月15日,在雅安市群团组织社会服务中心的小楼里,李弘向来访的南方周末坦言,芦山地震以来,关于善款的使用速度,壹基金受到了不少质疑,“紧急救援过后,灾后重建才是重点,重建不仅仅是盖好新房子,而是将当地居民的生活恢复到比灾前更好的水平”。

4月20日,芦山地震五周年之际,壹基金发布了《芦山地震五周年报告》。报告详细解读了五年来的工作内容:援建了8所小学、16所幼儿园、20个避灾运动场、358套钢结构抗震农房,在102所学校实施减灾示范校园,在4个区县建立12个社区减灾中心,在32个农村社区开展安全农家项目,超过900个次学校和村/社区受益。

这份报告详尽了列出了每个项目的支出报告、项目细则以及项目评估,指出,地震时收到的3.9亿捐款,截止到3月31日,累计支出资金3.52亿元,并在报告的最后附有来自德勤华永会计师事务所认可的审计报告,以回应捐款人和大众的质疑。

4月16日、17日,壹基金的工作人员带着来访者在芦山、汉源分别走访了壹基金援建的小学、幼儿园,在社区减灾中心参加了正在为小朋友举行的生日会。灾后重建项目逐步进入尾声,小学教学楼、幼儿园、社区减灾中心基本都已建成,投入使用。在这些项目中,壹基金也体现了张强所说“开放式的学习,本土式的创新,可持续的设计”的特征,张强尤其喜欢壹基金在社区和校园举办减灾运动会这个创意,“办社区的减灾运动会,所有人都可以参与,有竞争性、娱乐性,喜闻乐见,深入人心。”

硬件完工了,项目也基本结束,类似于安全农家项目等培育社区力量的项目将如何持续发展呢?由当地社会组织、学校或者政府机构接管的项目,如何保证其专业性?可持续发展成为不少人关心的问题。

喻东告诉南方周末,目前壹基金有初步的计划,打算在雅安和政府合作,建立一个减灾基金会,将为学校和社区提供小额资助和技术支持。李弘也提到,雅安市政府希望壹基金能继续在雅安,持续参与灾区恢复重建和持续发展。

不过,据张强透露,雅安市政府、学者和壹基金等公益组织最近一直在讨论接下来的发展方向,是不是有可能创造新的“雅安模式”,从城市、社区到家庭构建一套安全防灾体系,打造出一个城市发展的样本,一个示范城市,“一起来实现一个安全的愿望”。

就这点来说,雅安的五年重建,对壹基金以及更多在雅安工作的公益组织来说,五年仅仅是一个起点。