中国新石器时期龟灵崇拜的起源、传播与演变

2018-04-25

中国传统文化中将龟视为崇拜物由来已久。无论是神话传说、古文献、诗词歌赋、民间传说,还是龟形碑趺、龟纽印玺等,都从龟的灵性、长寿、通神、力大无比、惩恶扬善、能致富贵、能行气导引等方面肯定了龟为祥瑞之物。当今社会仍保留了不少崇龟习俗。然而,龟灵崇拜始于何时?关于该问题目前学界有过一些讨论,如刘兆元[1]、程自信[2]和郭红彦[3]认为,龟灵崇拜起源于史前的图腾崇拜,并总结了龟灵崇拜在历史时期的发展过程,从商周的龟卜开始,经过汉代的发展到唐宋达到巅峰,却在元代发生改变。陈久金认为是始源于北方神鹿观念,后演变成为北方龟蛇观念[4]。周晓薇认为与龟有密切关系的北方神玄武起源于天象[5],等等。但科学地探索龟灵崇拜起源问题,尚需要我们从考古发掘资料和古文献资料中找到相应证据,厘清它的起源、发展和内涵。

20世纪60年代以来,在黄河流域、长江流域、燕辽地区等地考古遗址中都发现了史前与龟灵崇拜相关的考古发掘资料。基于以上发现,栾丰实[6]、陈星灿等[7]对其用途做过深入而全面的研究,高广仁和邵望平[8]对中国史前“龟灵”问题做了初步探讨,范芳芳和张居中[9]对史前用龟现象进行了较为全面的总结。以上这些研究都从考古学视角在不同程度上探讨了龟灵崇拜问题。

一、新石器时期用龟情况

在众多考古发掘材料中我们将与龟灵崇拜有关的材料从三个方面进行甄别:一是实物龟甲本身经过人为的特殊加工;二是龟甲的出土背景较为特殊,明显是与仪式行为有关系;三是使用特殊材料制作的象形龟。为论述方便,将甄别出的材料分为裴李岗、仰韶、龙山[10]三个大的时代①根据用龟资料的年代特征,并结合多位学者的研究成果,本文将裴李岗时代界定为距今8500~7000年、仰韶时代界定为距今7000~4600年、龙山时代界定为距今4600~4000年。述之。

(一)裴李岗时代

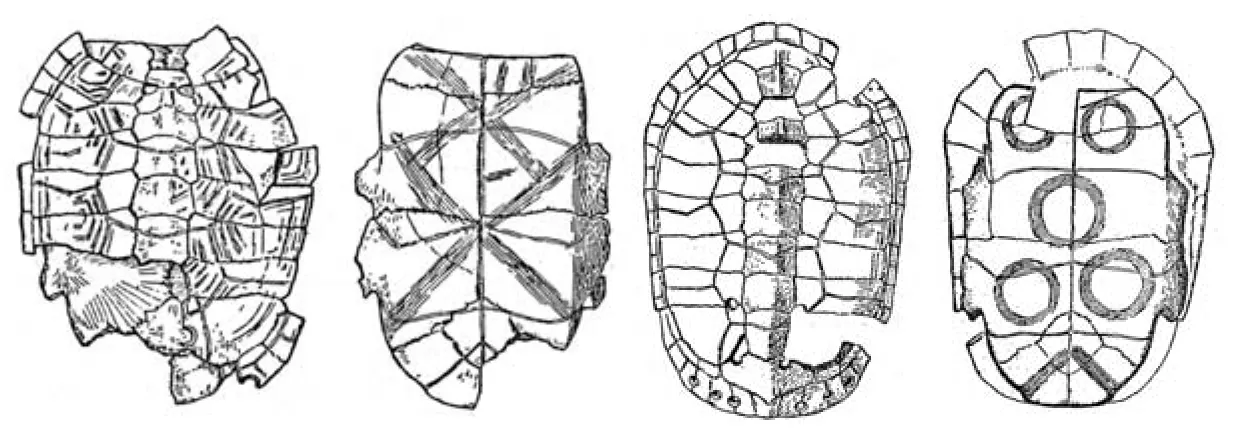

裴李岗文化的贾湖遗址在23座墓葬中随葬了90副龟甲[11]。龟甲普遍有人为加工痕迹,其中最常见的是穿孔现象。龟甲内多盛有大小不等的天然石子(图一)。贾湖遗址的龟甲多数随葬在墓葬中,大多数置于墓主的下半身附近,墓主以成年男性为主。此外,该遗址还存在奠基用龟现象。

图一 贾湖遗址内盛石子龟甲器

(二)仰韶时代

1.黄河下游地区。黄河下游的先民开始有意识地使用龟甲可追溯到北辛文化时期。如北辛遗址发现有龟的腹甲[12],东贾柏遗址在灰坑中发现集中放置的多枚龟类遗骸[13]。

大汶口文化的诸多遗址中发现了实物龟甲器,基本上都出土于墓葬中,一般置于墓主的腰腹部,且随葬龟甲的墓主多是青壮年男性。大墩子遗址在15座墓葬中发现16副随葬龟甲[14],大多有人为加工痕迹。如穿孔,有的有绳索磨痕(图二)。此外,有的龟甲内置包含物有骨锥、骨针。刘林遗址在9座墓葬中发现15副龟甲[15],龟甲穿孔的现象比较普遍,有1例内盛石子。大汶口遗址在11座墓葬中发现20副龟甲[16],1例涂彩绘,1例有钻孔,另有2例内盛石子。王因遗址在3座墓葬中各发现1副龟甲[17],均有钻孔且皆内盛骨锥,另有1例背甲上有火灼痕迹。野店遗址在墓葬中发现1副龟甲[18],经修整并穿孔。尚庄遗址在1座墓葬中发现1副龟甲[19]。

2.中原地区及黄河上游地区。下王岗遗址在6座墓葬中共发现9副龟甲[20],皆无加工痕迹。龟甲多置于墓主的腰部周围,墓主多数是成年男性。龙岗寺遗址在3座墓葬中各发现1副龟甲[21],均无加工痕迹。龟甲多置于墓主下半身,墓主多为青壮年男性。马家窑遗址出土1例带有穿孔的陶龟,内盛1粒小球[7]。

3.长江中下游地区。

大溪遗址发现了4座龟甲墓[22],龟甲皆无加工痕迹。凌家滩遗址目前共发现了4例玉龟。其中最为有名的1例是内置玉板的玉龟。玉龟背甲和腹甲上有数个对应的穿孔,内盛玉板和玉签。玉板中心刻一个八角星纹,在其外朝向八个方向各有一个圭形纹,最外圈对着四角也各有一个圭形纹。玉板边缘有数目不等的穿孔(图三)[23]。另外,在M23发现1件玉龟和2件玉龟状扁圆形器,均有钻孔,且内置数量不等的玉签 (图四)。出土玉龟的墓葬,从随葬玉器的数量来看属于大墓,墓主身份应该较高[24]。圩墩遗址在1座崧泽文化墓葬中发现1副龟甲[25]。南河浜遗址墓葬中发现2例泥质黑皮陶龟背甲(图五)。该墓也属于随葬品相对较多的大墓,发掘者认为该墓主应是部落首领或巫师[26]。良渚遗址墓葬中发现1例玉龟[27],其腹甲上有一对穿孔。

图二 大墩子遗址绳索磨痕龟甲器

图三 凌家滩遗址内置玉板玉龟

4.燕辽地区。牛河梁遗址N2Z1M21发现1件玉龟,模仿实物龟雕出细部。腹甲中心有一圆窝,圆窝上有一对穿孔,该墓出土了数量众多的玉器。另N5Z1M1出土2件玉龟,象形实物龟,无穿孔。墓主左右手各握一件。该墓为此冢的中心大墓[28]。胡头沟遗址中心大墓M1发现玉龟2例[29],均有穿孔,其体形较小,刻出细部。上宅遗址[30]出土1例小石龟,与其他种类动物石雕共出。

图五 南河浜遗址黑皮陶龟

(三)龙山时代

黄河下游海岱地区龙山文化西吴寺遗址的水井底部发现1例穿孔实物龟甲[31],丁公遗址灰坑中发现1例陶质仿龟响器,城子崖遗址也发现1例陶龟响器[7]。长江中游石家河文化邓家湾遗址的祭祀坑中发现大量小陶龟(图六),与之共同出土的还有数千个造型为各种动物的小型陶塑[32]。

二、龟灵观念的起源与传播

龟作为一种真实存在的生物体,其产地范围内的人群更可能首先将其视为灵物,也就是说龟灵崇拜的来源不会超出产龟之地[8]。在贾湖遗址文化层和各类遗迹的废弃堆积中,均发现大量的龟类遗存,容易获得大量龟应是龟灵崇拜产生的基础和前提。而墓葬中经过加工的随葬龟甲则可能是龟灵崇拜的具体体现。

从空间上看,龟灵崇拜在裴李岗时代的独居一隅,发展到仰韶时代的广泛分布,文化之间的传承和交流在这一文化现象的扩散上发挥着不可小觑的作用。据目前的考古发现,栾丰实推测裴李岗文化在其晚期向外迁徙:一支向西南方向移动,进入汉水中上游,创造了下王岗仰韶一期文化;另一支向东方迁徙,与海岱地区的后李文化融合成一支新的文化——北辛文化[33]。如此看来,仰韶时代的下王岗遗址以及北辛文化遗址中发现的龟甲很可能是对贾湖遗址龟灵崇拜这一文化因素的继承。

图六 邓家湾遗址小陶龟

海岱地区的北辛、大汶口、龙山文化一脉相承。大汶口文化直接由北辛文化发展而来[34],在继承北辛文化的龟灵观念后,将其发扬光大。经过长期发展以后,大汶口文化又演变为海岱龙山文化。

长江下游地区的崧泽文化、良渚文化及凌家滩文化出现的龟甲和玉龟与海岱地区的龟灵因素可能关系密切。仰韶时代的大汶口文化与大致同时的凌家滩文化、崧泽文化和良渚文化在空间上彼此为邻,在长期的文化交流中相互影响。崧泽文化时期,大汶口文化对崧泽文化影响较大;大汶口文化中期,良渚文化经江淮地区向北至海岱地区对大汶口文化产生影响;到了晚期,大汶口文化又反过来影响良渚文化[35]。综上所述,可以看出大汶口文化的龟灵观念随着文化之间的频繁交流,传播至长江下游地区,龟灵崇拜的观念被这些文化的先民们或多或少地吸收和接纳。而红山文化的玉龟则可能是在与凌家滩文化社会上层远距离交流中[36],龟灵观念作为神秘知识传播至此。

长江中游的大溪文化出现的随葬实物龟甲现象应是受到汉水流域仰韶时代下王岗遗址的影响。石家河文化邓家湾遗址的陶龟则多少保留了大溪文化中这种文化记忆。

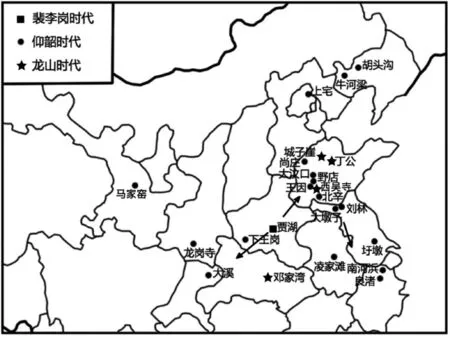

总的来说,中国史前的龟灵崇拜观念随着时间的变化而向不同方向传播(图七)。自中原地区贾湖遗址发端的龟灵崇拜观念主要的一支向东传播,被海岱地区的大汶口文化继承,又随着大汶口文化与长江下游地区诸考古学文化的互动,传播至上述地区。同时海岱地区的龙山文化又极少地保存了龟灵崇拜的印记。另外一支向西南方向传播,影响了下王岗、龙岗寺以及大溪遗址,随后龙山时代的石家河文化又在一定程度上继承了龟灵崇拜观念。至于燕辽地区红山文化的玉龟,基于现有材料进行推测,或是与凌家滩文化存在着某种联系。

三、龟灵崇拜的性质

原始宗教主要包括先民对自然和祖先的崇拜,其中自然崇拜即是万物有灵[37],龟灵崇拜是其中表现较为明显的一种。裴李岗时代原始宗教已经有一定程度的发展。从贾湖至龙山文化,龟灵崇拜观念以各类材质的龟甲器为载体,它的作用体现离不开原始宗教信仰背景以及原始巫术仪式实践。巫师利用龟的知天之道使得原始宗教活动或者是占卜变得具有神圣性[38]。

图七 龟灵崇拜观念的起源与传播路线

当前的考古资料表明实物龟甲器的出土背景主要是墓葬,而拥有这些龟甲器的墓主往往与巫师身份有着千丝万缕的联系。裴李岗时代的贾湖遗址龟甲器墓葬基本都有丰富的随葬品,龟甲器内盛石子,或有刻符,或与骨笛、叉形器等共出,因此龟甲器作为巫术法器的可能性极大,而能够拥有和使用这些龟甲器的墓主应是该部落的酋长兼巫师。

从大汶口文化随葬龟甲器墓葬的特点来看,龟甲器多数经过特殊的加工;内部多盛有骨锥、骨针和小石子;绝大多数为随葬于成年男性墓中;放置位置基本都在墓主腰部周围[6];随葬龟甲的墓葬大多拥有相对丰富的随葬品等。如此看来,大汶口文化的龟甲器应是作法之器,龟甲器的拥有者也应为巫师。

凌家滩文化发现的玉龟内盛玉板和玉签,无论是玉板的纹饰母题还是龟腹玉签的形式,似乎都与占卜行为有着千丝万缕的联系。此时的玉龟占卜思想更像是商周时期龟卜思想兴盛的滥觞。为何以龟为卜,从文献中可管窥古人这种选择的原因。其中,《论衡·卜筮篇》载:“子路问孔子曰:‘猪肩羊膊,可以得兆,雚苇藁芼,可以得数,何必以蓍龟?’孔子曰:‘不然!盖取其名也。夫蓍之为言耆也,龟之为言旧也,明狐疑之事,当问耆旧也。’”[39]《周易·系辞上》载:“定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍、龟。”[40]上古之时,巫师以龟为灵物,并用玉器来表现它,无疑是增强其神性,从而神化之。

龙山时代的发现主要以陶质仿龟甲器为主,陶龟的出土背景基本上都是与原始宗教祭祀活动有关的祭祀坑。最为明显的例子是邓家湾遗址祭祀坑中出土包含陶龟在内的成千上万的小型动物塑像。所以,此类陶龟也应是史前祭祀活动中使用的物品,只是具体的使用方式和功能不得而知。

仔细观察和梳理龟甲器材质、制作特点和出土背景,不难理解龟灵观念在史前与原始宗教信仰存在着密切关系。灵物崇拜是原始宗教的表现形式之一,灵物是人们相信或崇拜的被认为具有超自然力的物体,它包括生物、无生命物体、想象物等[41]。由于古人不理解龟的一些特殊生理特征,而对其产生神秘感,“灵性”应运而生,进而在当时的社会背景下龟被先民认为是具有某种特殊能力的神灵进行崇拜。一如文献《礼记·礼运》所载:“何谓四灵?鳞、凤、龟、龙谓之四灵。龙以为畜,故鱼鲔不淰;凤以为畜,故鸟不獝;麟以为畜,故兽不狘;龟以为畜,故人情不失。”[42]又如《述异记》卷上载:“龟千年生毛,龟寿五千年谓之神龟,万年曰灵龟。”[43]即是因龟的特性认为其有灵性。龟甲器及特殊的玉龟被加工成巫师作法的法器,非一般社会成员能够拥有,无形之中又增加了其神秘性。而且,它还担负着在仪式活动中“沟通神灵”的功能。后人甚至还保留了一些对上古社会原始宗教信仰的记忆。其中,《史记·龟策列传》载:“龟甚神灵,降于上天。”“龟者是天下之宝也……知天之道,明于上古。……明于阴阳,审于刑德。先知利害,察于祸福。”[44]这反映了上古巫师利用龟的这种属性,以达天听。龟如同媒介一般帮助巫师沟通神灵。又如,《淮南子·览冥训》载:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火爁焱而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极……苍天补,四极正。”[45]在这则女娲补天的神话中,龟又作为神的得力助手而出现。

四、龟灵崇拜观念在新石器时期的演变

纵向来看,从贾湖到大汶口文化都是以实物龟为主。巫师使用龟甲器作为行巫术时的法器,利用的是这些史前社会群体对龟的灵物崇拜信仰,借此获得某种特殊的灵力使之能成为巫师。获得这种灵力后,巫师可以在巫术仪式中为社会成员祈福避祸、医治伤痛等。贾湖和大汶口文化诸遗址中使用龟甲器的巫师墓葬等级要高于其他社会成员,可看出作为龟灵崇拜媒介的巫师在史前社会中拥有较高的声望和显赫的地位。

随着时间的推移,在长江下游地区及燕辽地区出现的玉龟,反映的是龟灵观念同玉器的结合。先民认为玉具有某种神秘力量,逐渐将其应用于仪式活动,并在其中扮演重要角色。《周礼·春官·宗伯上》有载:“以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”[46]体现的是用玉祭祀天地、“沟通神灵”的功能。从仰韶时代晚期开始,玉器集中出现在长江流域的良渚文化、石家河文化和凌家滩文化,燕辽地区的红山文化,黄河下游的大汶口文化、龙山文化中。祭祀遗迹及遗物也在仰韶时代大量出现在各个遗址中,其中有不少以玉器作为祭祀用品参与到祭祀活动中,显然大量以玉器为载体的仪式活动反映了原始宗教在该阶段的兴盛,以及不同地区的先民共享神圣玉器的观念。在仰韶时代社会发生巨变的背景下,原始宗教作为维系复杂社会运转的一种方式,原始宗教仪式活动较为繁盛,掌握仪式特权的巫师阶层为了强化自己的神权,将具有神圣属性的玉器与龟灵的观念相结合,使之成为诸多法器种类之一,龟灵崇拜融汇于复杂的原始宗教体系之中。凌家滩和红山文化的玉龟即是当前考古发现对这种变化的反映。然而,从出土玉龟的遗址数量和发现的玉龟总数量较为稀少来看,此时的龟灵崇拜更像是强弩之末。

龟甲器在龙山时代衍生为陶龟。这个阶段社会分化程度进一步加大。以海岱龙山文化为例,单从墓葬的规模和随葬品来看,体现了社会成员之间等级差别急剧扩大[47]。显然在当时这些地区已出现了集特权、财富于一身的社会上层,与此同时大部分社会成员沦于社会底层。另外,城址普遍出现,说明可能已经进入到文明社会,时值夏代之前的万国时期[48]。正如张忠培所述,“宗教发展的结果,巫师阶级形成了,而且还产生了执掌神权的领袖,同时,由于械斗乃至战争的日益频繁,和各群体内部纠纷愈益复杂,军事领袖攫取了王权”[49],在该社会背景下王权至上,原始宗教降为王权的附属,以龟甲器为载体的巫术活动自然就不可能在社会生活中担当重要角色。龟灵崇拜信仰随着仰韶时代到龙山时代的转变而近乎湮没。

五、结语

龟灵崇拜从裴李岗时代向下发展到龙山时代,形成了一条跌宕起伏的发展轨迹。在贾湖遗址时期,龟灵崇拜发端并逐渐在原始宗教中占据主导位置。仰韶时代神权广为发展,龟灵崇拜发展到了高峰,并与具备神性的玉器相结合。其传播的区域主要在长江中下游地区、黄河中下游地区以及燕辽地区,尤其以黄河下游和长江下游地区为盛。到了龙山时代,原始宗教信仰逐渐成为军事首领或者王权的附庸,龟灵崇拜在这时几近消失。从贾湖遗址的实物龟甲器到凌家滩遗址的玉龟、邓家湾遗址的陶龟,皆与龟的灵性有关,通过以实物龟甲器、玉龟、陶龟等为载体将对龟灵的崇拜表现出来。中国史前的崇龟观念被商周继承,并在历史时期绵延不断地发展,延伸出各种各样的文化内涵。时至今日,民间社会仍在很多方面保留着崇龟习俗。

参考文献:

[1]刘兆元.论中国龟文化及其扭曲[J].寻根,1997(6):4-11.

[2]程自信.论中国龟崇拜的历史演变[J].安徽大学学报:哲学社会科学版,1995(1):43-46.

[3]郭红彦.浅论中原龟信仰的发展历程[J].民间文化论坛,2004(6):54-58.

[4]陈久金.从北方神鹿到北方龟蛇观念的演变:关于图腾崇拜与四象观念形成的补充研究[J].自然科学史研究,1999,18(2):115-120.

[5]周晓薇.释“玄武”[J].中国典籍与文化,2004(4):30-36.

[6]栾丰实.大汶口文化的骨牙雕筒、龟甲器和獐牙勾形器[M]//海岱地区考古研究.济南:山东大学出版社,1997:181-200.

[7]陈星灿,李润权.申论中国史前的龟甲响器[M]//桃李成蹊集:庆祝安志敏先生八十寿辰.香港:中国考古艺术研究中心,2004:72-97.

[8]高广仁,邵望平.中国考古学研究:中国史前时代的龟灵与犬牲[M].北京:文物出版社,1986:232-254.

[9]范芳芳,张居中.中国史前龟文化研究综论[J].华夏考古,2008(2):69-75.

[10]栾丰实.仰韶时代东方与中原的关系[M]//海岱地区考古研究.济南:山东大学出版社,1997:114-133;严文明.龙山文化和龙山时代[J].文物,1981(6):41-48.

[11]河南省文物考古研究所.舞阳贾湖[M].北京:科学出版社,1999:656-701.

[12]中国社会科学院考古研究所山东队,山东省滕县博物馆.山东滕县北辛遗址发掘报告[J].考古学报,1984(2):159-191.

[13]中国社会科学院考古研究所山东工作队.山东汶上县东贾柏村新石器时代遗址发掘简报[J].考古,1993(6):461-467.

[14]南京博物院.江苏邳县四户镇大墩子遗址挖掘报告[J].考古学报,1964(2):9-56.

[15]江苏省文物工作队.江苏邳县刘林新石器时期遗址第一次发掘[J].考古学报,1962(1):81-102.

[16]山东省文物管理处,济南市博物馆.大汶口:新石器时期墓葬发掘报告[M].北京:文物出版社,1974:136-155.

[17]中国社会科学院考古研究所.山东王因:新石器时期遗址发掘报告 [M].北京:科学出版社,2000:337-387.

[18]山东省博物院,山东省文物考古研究所.邹县野店[M].北京:文物出版社,1989:169-179.

[19]山东省博物馆,聊城地区文化局,茌平县文化馆.山东茌平县尚庄遗址第一次发掘简报 [J].文物,1978(4):35-45.

[20]河南省文物研究所,长江流域规划办公室考古队河南分队.淅川下王岗[M].北京:文物出版社,1989:342-348.

[21]陕西省考古研究所.龙岗寺:新石器时期发掘报告[M].北京:文物出版社,1990:183-214.

[22]四川省博物馆.巫山大溪遗址第三次发掘[J].考古学报,1981(4):461-490.

[23]安徽省文物考古研究所.凌家滩:田野考古发掘报告之一[M].北京:文物出版社,2006:47.

[24]安徽省文物考古研究所.安徽含山县凌家滩遗址第五次发掘的新发现[J].考古,2008(3):7-17.

[25]常州市博物馆.江苏常州圩墩村新石器时代遗址的调查和试掘[J].考古,1974(2):109-115.

[26]浙江省文物考古研究所.南河浜:崧泽文化遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2005:117-120.

[27]王明达.浙江余杭反山良渚墓地发掘简报[J].文物,1988(1):1-31.

[28]辽宁省文物考古研究所.牛河梁:红山文化遗址发掘报告:1983—2003年度[M].北京:文物出版社,2012:94-103,333.

[29]方殿春,刘葆华.辽宁阜新县胡头沟红山文化玉器墓的发现[J].文物,1984(6):1-5.

[30]北京市文物研究所.北京平谷上宅新石器时代遗址发掘简报[J].文物,1989(8):1-8.

[31]国家文物局考古领队培训班.兖州西吴寺[M].北京:文物出版社,1990:26.

[32]石河考古队.湖北省石河遗址群1987年发掘简报[J].文物,1990(8):1-16.

[33]栾丰实.仰韶时代东方与中原的关系[M]//海岱地区考古研究.济南:山东大学出版社,1997:114-133.

[34]栾丰实.大汶口文化的发现和研究[M]//海岱地区考古研究.济南:山东大学出版社,1997:54-68.

[35]栾丰实.大汶口文化与崧泽、良渚文化的关系[M]//海岱地区考古研究.济南:山东大学出版社,1997:134-155.

[36]李新伟.中国史前社会上层远距离交流网的形成[J].文物,2015(4):51-58.

[37]靳桂云.中国新石器时代祭祀遗迹[J].东南文化,1993(2):50-61.

[38]周蒙.从灵龟崇拜说到龟卜文化:《诗经》民俗文化论之七[J].求是学刊,1994(4):78-82.

[39]刘盼遂.论衡集解[M].北京:中华书局,1957:482.

[40]邓球柏.帛书周易校释[M].长沙:湖南出版社,1996:419.

[41]于锦绣.灵物与灵物崇拜新说[M].北京:宗教文化出版社,2006:11-14.

[42]陈澔.礼记:礼记集说[M].上海:上海古籍出版社,1987:128.

[43]任昉.述异记[M].北京:中华书局,1961:5.

[44]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:3230-3231.

[45]刘安.淮南子[M].顾迁,注.北京:中华书局,2009:97-98.

[46]周礼.四部丛刊初编[M].上海:商务印书馆,1922:88-89.

[47]王芬.海岱地区和太湖地区史前社会复杂化进程的比较研究[D].济南:山东大学,2006:137-139.

[48]栾丰实.海岱龙山文化的发现和研究[M]//海岱地区考古研究.济南:山东大学出版社,1997:213-228.

[49]张忠培.窥探凌家滩墓地[J].文物,2000(9):55-63.