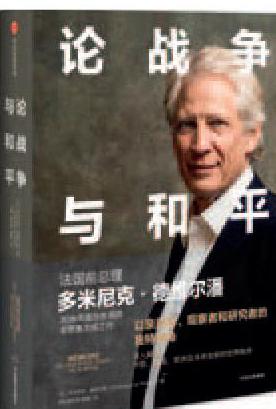

德维尔潘:世界和平的探路者

2018-04-24臧博

臧博

法国前总理多米尼克·德维尔潘是一个有趣的人。他出身外交官,有着政治家和外交家的理性与镇定;他又是一位诗人,情感丰富而细腻,不惮于展露真实性情,所以又不太像人们常见的那种以闪烁其词为业的外交官——在公开场合的讲话经常棱角毕现。有一个广为人知的评语,称德维尔潘为“文艺复兴时代政治家的活化石”。

德维尔潘的才华不限于政坛,还伸展到了文学界。他发表多部在文学圈颇受好评的诗歌、散文集,对历史研究也别具心得,其讲述拿破仑最后岁月的历史书《一百天与心灵奉献》,曾斩获“大使奖”和“拿破仑基金奖”。德维尔潘对历史人物及其心灵世界有着深刻洞察和真诚的同理心,这解释了为何他如此善于建立和维系与政治盟友之间的精神纽带。借助出众的“情商”,德维尔潘与希拉克合作融洽,两人共同为重现法兰西的政治荣耀而奋斗,一起始终不渝高举着戴高乐主义的旗帜。

所以,在德维尔潘的新书《论战争与和平》中,我们能强烈感受到戴高乐精神的光芒——对美国在中东等热点地区政策的批评;对世界和平的威胁与挑战提出新颖且具有建设性的战略思考;强调在维护和平道路上居于强势地位的重要性。在戴高乐主义的核心层,包含着某种权威主义的主张,这在德维尔潘的和平方略中也留下了深刻印记。比如在他看来,只有当维护和平的一方处于较强势的位置,才有能力启动、推进和平进程。同时,他也意识到这种强势可能带来风险,从而提出警告:处于较强位置上的和平启动者,需时刻警惕和抵制毁灭对手的诱惑。

德维尔潘对多极世界和多边机制深信不疑,珍视对话与宽容的精神价值,对战争与和平的根源及其解决之道独有创见。在《论战争与和平》中,我们能够体会到作者对过去和当下全球战争与冲突的痛惜与无奈,更能看到他对世界和平的美好期许,并从自己多年从政经验和对人类历史的超越式反思,给出了值得人们去尝试和努力的和平路径。但毕竟世界事务和国际政治纷繁复杂、头绪万端,几乎容纳不下理想主义。而德维尔潘多从理性的视角看待世界,有时却不免用感性和浪漫的勇气来规划和平,这注定将是一条艰辛的道路。

用人文精神抵拒战争

理解德维尔潘的和平观,需要先了解他对战争的看法。

战争是与人类社会发展相伴生的现象,用德维尔潘的话说,“战争既为文明之子,亦为文明之母”。这与霍布斯的“自然状态”理论有相通之处:由于缺乏统一的政治权威,人们之间互相为敌的激情和对善恶问题主观理解的不可调和,必然引发持续的战争。

在如何避免战争和营造和平这一更为本质的问题上,德维尔潘则与霍布斯存在根本分歧。霍布斯认为,唯有代表国家主权者出场,压制人们的激情,提供关于善恶标准的裁断,和平方可期成。这是将和平秩序建立于恐惧的根基。德维尔潘则认为,对争执的双方,无论恐惧还是打压,都不能彻底解决问题,对话和理解才有助于找到和平出路——他将和平琢磨成了一种艺术。此外,如同战争的原因多种多样,建设和平的模式也不可株守某种固定模式,而应根据参与各方的力量对比、客观环境等因素而因地制宜。在此基础上,他总结出建设和维系和平的丰富模式,颇具洞见。

“二战”前,战争权被广泛看作可由国家自主决定是否行使的固有权利,无论在国内法还是国际法意义上都被视为合法与当然。“二战”结束后,战争的惨烈和带给世界的巨大破坏与精神摧残,以及随之而来的冷战阴影,促使政治精英和思想巨人们深刻反思传统的战争与和平关系理论,结果便是战争不再具有当然的合法性,渴望和平、制止战争的普遍愿望上升为国际交往主流。德维尔潘见证了这一转变过程,且毕生致力于将其推向深入。

德维尔潘认为,现代社会的战争作为一种解决危机的出路,是国际政治扭曲的主要症状;战争是对邪恶的逃避,因为它潜在地将恐怖主义等全球危机简化成了通过武力就能解决的题目。但正是战争才为其他冲突打开了大门,滋长出恐怖主义。此外,不能把戰争简单视为一个政权稳固其权力的工具,它具有自己的生命力。长久以来,战争文化逐渐成形,毒化着人们的思想。

作为一名具有诗人气质的政治家,德维尔潘认为维护和平不仅需要政治手段,还要从营造和守护和平文化入手。他从来不将和平看作孤悬的理念,而是看重其意识形态层面的丰富内涵,比如人文精神。他认为,要将和平作为一种象征力量和思维体系,也就是要建立起坚定的和平文化基础,欧洲在这个方向上的努力堪称表率。1945年以后,欧洲在战争伤口痊愈过程中普遍意识到,否认过去不仅仅是历史性的错误,而且从某个角度讲是反和平的罪行。欧洲一方面从废墟中重建,另一方面通过履行“纪念义务”,在抗拒遗忘的同时维系着和平精神。

八种模型

针对当前世界面临的种种挑战和危机,德维尔潘的讨论没有停留在思想和意识形态层面,而是提出了具体的和平路线图,也即他的和平观。处在其和平观最核心的是对多种和平形式的分析和描述,实际也指示出实现这些和平模式的方法与路径。这是《论战争与和平》一书中很具特色的内容。德维尔潘的和平观闪耀着世界主义、人道主义的精神光辉。

首先,他认为如同战争一样,和平也各有其性格和样貌,不太可能存在通用的和平模式。有鉴于此,德维尔潘用三个简单的标准将既有和理想中的和平类型归为两大类、八种形式,并对其各自优劣做出品评。

根据各参与方的力量对比关系,他将和平划分为“对称型”和“非对称型”和平两大类。又根据和平执行的强制达成和协商达成的不同,总结为“强制型”和平和“公约型”和平;此外,和平也可以通过制定专门针对某个特定时期、背景的条例来实现,即“硬性”和平,或是搭建架构来帮助该国进行改革,改变力量对比关系,也即“动力”和平。

根据上述三大标准,对称型中的第一种模型是“恐怖式”和平。“冷战”是这一类的经典例证。

这是一场大家势均力敌,谁都不敢轻举妄动的“不可能的战争”,强加给世界的是“不可能的和平”。虽然具有和平的外表,换来的却是全人类长期恐惧与焦虑。20世纪70年代以后,这一和平模式伴随核扩散又发生重大变化,从整体平衡的世界性恐怖转变为一系列失衡的地区性恐怖。第二种是“筋疲力尽式”和平,参与各方的实力或有差别,但任何一方都无法占据彻底上风,从而可以达成长期僵持、拉锯、消耗式的平衡。1950年朝鲜半岛的冲突事件及其后果,可以归入这一类。这类和平模型的风险在于,其中隐藏着随时重演冲突的种子。

第三种“公约型和平”则以各方相互接受的条约、合约等为基础才能可靠地建立,而且它由于僵硬、刻板而非常脆弱。第四种“合约动力式和平”,可以算“对称型”这一类中的最佳模式。当参与各方的人民厌倦了长久敌对,渴望改变自我以实现和平,并为此采取深刻变革,就有可能达成。这类和平富有活力,适应双方人口、经济和政治变迁。但它需要时间、仪式、相应的机制与每个人的支持。法德和解在战后短短一代人的时间里实现,是这种和平优势的最有力证明。但这是独特的例子,难以复制。

非对称型和平中的第一种是“崩溃式”和平,其诞生于灰烬,浴火重生。如1945年的欧洲就是在付出生命、经济崩溃和道德自毁的代价后才实现了和平,并经历了长达数十年缓慢而痛苦的重建过程。第二种是“帝国式”和平,它混合了非对称性、强制性和严格等特点,是一个霸权强国运用军事力量来统治一方较为广阔的领土。

这是一个古老的模式,但在当今时代仍具有重要意义。始于上世纪80年代末期的“美式和平”也證明了以单方霸权为基础的和平难以为继。过错并不在于历届政府的错误决策,而在于机制本身就不稳定,它不仅激发地区竞争,而且使得那些在仲裁人前更善于庇护自己观点的一方得以扭曲事实,巧辩获胜。这种和平模式令美国陷入军事竞赛和过度技术装备的误区,并很容易使其陷入孤立。

第三种和平模型,作者称之为“理想式”和平,这是一种非对称的、合约式的硬性和平。它的本质是一种世界帝国,梦想建立一个“保障各国公共安全的普世政权”。它具有缓慢的意识觉醒过程和可能造成巨大集体恐惧的特性。然而,这只能是一个理想模式,无法企及,它的某些过渡模式甚至会带来危险——是美梦和噩梦的交织。

在作者看来,上述七种和平模型在人类历史上都经过试验且宣告失败。唯一的希望便是在他想象中的一种最佳和平类型:英雄式和平——一种非对称的、合约型、具有动力的和平模式。它首先要以法律为基础,但同时也要有行动能力,可以改变世界,令和平成为可能。这种和平由强者实现,但也有弱者的积极参与和支持。它符合现实,具有自愿性和政治性。

但“英雄式和平”毕竟只是一种设想,当前世界面临的则是自“后冷战时代”以来,日益紧张和频繁的地区冲突,建设与维护和平的任务日益紧迫。

德维尔潘认为,当今世界动荡不安,不论哪一种和平模型要行之有效,都离不开各方围绕世界性危机开展对话与协商,尤其是大国之间有责任建立起可持续的、务实的外交伙伴关系。

(作者为本刊文化编辑)