从肥胖表型角度评价《黄帝内经》肥胖分型的临床价值

2018-04-20葛林璞刘晓倩姚新苗

葛林璞 刘晓倩 姚新苗★

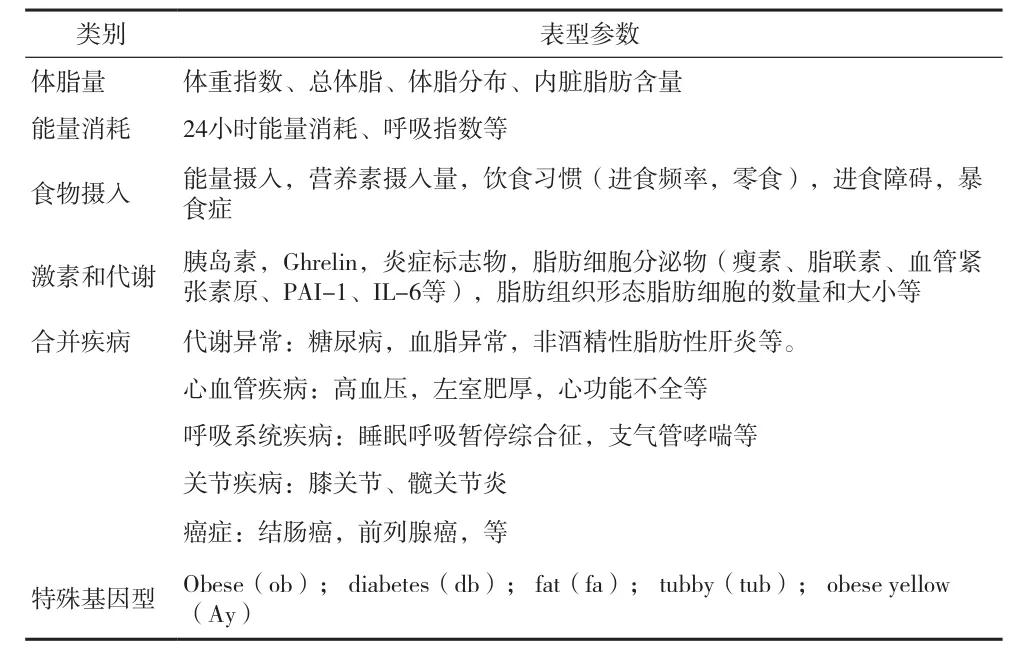

世界卫生组织(WHO)将肥胖定义为由于脂肪组织的脂质异常或过度积累而损害健康的病理状态[1],并将身体质量指数(BMI)定为肥胖的诊断标准(欧美人 BMI≥30kg/㎡,中国人BMI≥28kg/㎡)。大样本人群调查显示BMI与身体脂肪含量、病死率(全因或心血管)显著相关[2]。但仅选取BMI评价肥胖病存在诸多不足,譬如不同种族在稍高BMI水平(25≤BMI≤28kg/m2)的糖尿病、心血管风险存在较大差异[3]。为了更全面系统的认识肥胖病,西方医学在相关研究基础上提出了肥胖表型的概念(见表1)。这一体系范围广泛,涵盖了肥胖不同阶段的各种表现,利于我们探索肥胖发病机制,适用于评价疾病分类体系的科学性及肥胖治疗手段的有效性,在国外研究中广泛应用[4]。

表1 肥胖表型体系(节选)

中医学认为,肥胖病发病与饮食习惯、脏腑功能密切相关。若过食肥甘,脾胃运化失常,膏脂蓄积脏腑及四肢则发为肥胖。许多中医医师发现:运用中医中药治疗肥胖可取得理想疗效,中医治疗肥胖的疗效也逐渐被国内外西医同行认可[5]。中医学对于肥胖也有自己独特的分类体系。有关肥胖病分型的描述最早见于《黄帝内经》:“人有肥、有膏、有肉”,即将肥胖分为“脂人”、“肉人”、“膏人”三大类别[6]。这一分类体系实际与近年来西方医学提出的肥胖表型体系不谋而合。时至今日,《内经》肥胖分类方法仍有临床指导意义。

“脂人”、“肉人”、“膏人”是《内经》用简单而生动的语言描述的国人不同肥胖类型的基本资料。正如《灵枢·卫气失常第五十九》所述:“黄帝曰:何以度知其肥瘦?伯高曰:人有肥有膏有肉……必先别其三形,血之多少,气之清浊,而后调之,治无失常经。是故膏人,纵腹垂腴;肉人者,上下容大;脂人者,虽胀不能大者”。依据原文描述可窥见“脂人”、“肉人”、“膏人”的特点:膏人则见“纵腹垂腴”、“皮缓”,主要特点是形体肥胖,脂肪分布集中于腰腹,多见腹部宽纵、脂肉下垂之形态,且肌肤质地绵软,皮肤松弛;脂人则见“虽脂不能大”、“腘肉坚,皮满”,主要特点是形体均一,无过于肥大的部位,皮肉质地中等,皮肤饱满;肉人则见“皮肉不相离”、“身体容大”,主要特点是形体宽大,但皮肉厚实,体质壮盛。有学者曾对《内经》肥胖三型分辨指标进行过考证,选择我国超重及肥胖人群进行横断面研究并得出结论:“膏人”、“脂人”、“肉人”的有效分辨度指标为上臂围/腰围、腰围/大腿围、腰围、身高/手腕围、腰围/小腿围以及腰臀比[7]。明确了《内经》肥胖三型的定义及评判标准,本文拟从肥胖表型角度评价《黄帝内经》肥胖分型的科学性及临床指导价值,现阐述如下:

1 体质量

1.1 BMI 单纯用BMI衡量肥胖,“脂人”、“肉人”、“膏人”三种类型均符合肥胖的诊断标准。从《黄帝内经》的原文描述中,不难看出古人对于肥胖病已经形成初步认知:肥胖病乃“肥美之所发也”,过食膏粱厚味会导致油脂积累、体重增加。并意识到肥胖是一种病理状态,可伴发“消萍”、“仆击”、“偏枯”、“沙厥”、“气满发逆”等多种并发症。但值得关注的是,BMI达到超重以上标准并不意味此类人群属于高危人群,反之,未达到超重标准的患者也可能具备高危因素。因而,《内经》对肥胖进行了进一步的划分,即将肥胖分为“脂人”、“肉人”、“膏人”三种类型,这一理念在现代医学的肥胖表型中也有体现:对于肥胖病的风险评价并不仅局限于BMI,而是多角度综合测评。利用《内经》三型对首次接诊的肥胖患者进行快速分型,可大致判断其并发症风险,利于制定减肥方案、指导疾病宣教侧重点。

1.2 体脂分布 由于单纯用BMI评价肥胖存在弊端,根据脂肪沉积在不同部位引发的并发症发病概率差异[8],西方医学引进了总体脂、体脂分布、内脏脂肪含量等概念以全面评估肥胖病的风险。1956年科学家Vague首次提出肥胖患者的脂肪分布与疾病预后直接相关,这一理念在“脂人”、“肉人”、“膏人”这一分类概念中得到印证,将腹型肥胖的“膏人”与非腹部型肥胖区别开来。古代先贤观察到非腹型肥胖者也存在不同类型,将非腹型肥胖者进一步细分为“肉人”、“脂人”。“膏人”以腰腹部肥胖为主要特征,而“脂人”、“肉人”则体形相对均一。但这一划分仍存在不足,因为腹型肥胖者的疾病危险度并不等高,具体通过何种指标进行判别有待进一步探索。

1.3 总体脂 随着临床辅助检查技术的发展,我们可通过体脂分布测量仪轻松获取肥胖患者体内脂肪含量。临床上存在一些肥胖患者,其体形庞大、皮肉厚实,根据BMI可划分至肥胖范畴,但其身体内脂肪含量并不高,而是以骨骼、肌肉为重。此类患者即《内经》中所述之“肉人”。现代医学的肥胖诊断标准之一包括:总体脂≥25%者定义为肥胖[2],故此类人群不属于现代肥胖病范畴。《内经》肥胖分类实际是古人对肥胖人群的观察总结,而这种简单明了的分型却涵盖了多种现代医学认为与肥胖疾病危险度密切相关的临床指标,可用于辅助判别肥胖风险。

2 食物摄入及能量消耗

《黄帝内经》有云:“肥贵人,则高粱之疾也”。肥胖的发生与饮食、运动关系密切,当能量摄入过多或能量消耗不足,过多的能量便会以脂肪的形式存于体内而发为肥胖[9]。段娟等[10]在针对我国1267位肥胖患者的调查中发现:“脂人”、“肉人”的发病多集中在30岁左右,而“膏人”的发病年龄均值要年长约10~20岁左右。这一调查结果提示:目前我国肥胖病的发病年龄日趋低龄化,集中在中青年时期。作者认为造成这一现象的主要原因有两个:首先,随着年龄增长,机体的新陈代谢逐步减慢,而基础代谢率和BMI呈负相关[11];其次,随着物质生活水平的提高,人们对高热量的食物摄入不断增长;而生产力的提升伴随而来劳动强度下降。能量的正平衡状态逐渐积累,最终发展为肥胖。相较于其他两类肥胖人群,“膏人”的发病原因与饮食、运动、能量代谢相关性更密切,故临床上治疗“膏人”应更加重视调整患者饮食结构、增加运动量。此乃《内经》中强调的“和于术数也”。

3 激素和代谢

有学者经过横断面研究发现,女性肥胖者多以“膏人”类型为多。并推论出引发这一生物现象的原因大致有两类:(1)由于男女两性基础代谢水平、激素水平等方面的差异,决定了女性体内脂肪含量天生大于男性。(2)雌激素可调整人体脂肪积聚和分布,当女性绝经后便失去了雌激素保护,更易发为膏人[10]。因此,对于女性肥胖患者,尤其是绝经期肥胖女性应更注重指导其生活调摄。但由于时代的限制,古人只能通过观察、分类、总结来探索疾病的发生、发展、变化,《内经》中肥胖分型是基于大量人群样本基础上总结而来的,虽不能精细至炎症因子、脂联素等水平,但却不失为一种可靠的临床分型。日后对于肥胖三型的研究也可从炎症因子、脂肪细胞分泌的各种代谢产物着手,进一步探索肥胖机制,更好的指导临床。

4 合并症

肥胖不仅仅是体重增长,更是一种病理状态,易伴发多种疾病。肥胖病的并发症大致可分为代谢性疾病与非代谢性疾病两大类。而《内经》中论述的多是代谢性并发症,《素问·通评虚实论》:“凡治消瘅仆击、偏枯痿厥、气逆发满,甘肥贵人,则高梁之疾也”。临床研究同样证实:腰臀比可预测代谢性疾病及心脑血管风险[8],因而“膏人”较其他两型肥胖患者存在更大疾病风险,临床上对属于“膏人”的肥胖患者应更注意防治并发症。在肥胖并发症的治疗方面,《内经》也给出指导意见,认为肥胖者宜用气味厚重的药物,如《灵枢·论通》记载:“胃厚色黑大骨及肥者,皆胜毒;故其瘦而薄胃者,皆不胜毒也”。故《内经》肥胖分型体系不仅帮助审察肥胖预后,还可指导辨证施治,是一种值得探索的科学的分型体系。但目前的研究多集中在代谢性并发症,日后可进一步完善不同类型肥胖患者的非代谢性并发症的中医防治。

5 特殊基因型

目前发现的人类肥胖相关基因已超过300个[12]。《灵枢·寿夭》曰:“余闻人之生也,有刚有柔,有弱有强,有短有长,有阴有阳。”体现人之初生之时基因强大的决定作用。《灵枢·阴阳二十五人》对肥胖还有下述描绘:“土形之人.其人黄色、圆面、大头、美肩背、大腹、美股胫、小手足、多肉.水形之人.大头、小肩、大腹.”此处提及的“土形之人”、“水形之人”均是遗传形成。由此说明了中医所述先天禀赋(遗传体质)与均一性肥胖或腹型肥胖相关。

6 总结

仝小林教授及其团队就《内经》肥胖三型进行了大量的基础研究,并最终总结出判别《内经》肥胖三型的有效指标[10],为临床判读《内经》肥胖分型提供了可靠依据。肥胖表型体系是现代医学在大量研究总结基础上形成的新的肥胖分类体系,可全面评价肥胖病的各个种类及阶段,是一种较为科学的评价体系。在此基础上,本文试利用肥胖表型体系评价《内经》肥胖分型体系,并得出结论:《内经》肥胖分型体系是一种值得探索的科学分类体系,不仅能有效的判别疾病风险,指导肥胖辨证施治,还强调干预患者生活方式的重要性。《内经》肥胖三型的划分特别涵盖了现代肥胖发生的饮食、运动等主要病因,集中突出了目前国人肥胖出现的主要体征,与现代医学中强调脂肪分布差异对肥胖有重大影响的观点相一致,带有肥胖辨证分型和治疗的特殊涵义,对肥胖的预后预测判断具有前瞻性的价值,能够为中医预防治疗肥胖起到很好的桥梁作用。同时对于现代医学肥胖的分型也是一种有益的科学补充、细化和发展,是从多角度诠释其现实临床意义之所在。在临床运用时,肥胖三型提示对于较低的BMI水平即有显著的腹型肥胖(即存在腹部脂肪堆积和脂肪分布异常)与体重正常的“隐匿性腹型肥胖”或者可以称为“小膏人”的这一类危险人群应该被更加重视起来。但对于《内经》肥胖三型激素、代谢水平的研究有待完善,日后对于此分型体系的研究可从该角度着手,为探索肥胖的发病机制及治疗方法提供新的突破口。

[1] Eveleth,Phyllis B.Physical status: the use and interpretation of anthropometry.Report of a WHO Expert Committee.World Health Organization Technical Report,1996,8(6):786-787.

[2] Troiano RP.The relationship between body weight and mortality: a quantitative analysis of combined information from existing studies.International Journal of Obesity,1996,20(1):63-75.

[3] WHO Expert Consultation.Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies.Lancet,2004,363(9403):157-163.

[4] Clément K,Sorensen T.Obesity:Genomics and Postgenomics.Genomics & Postgenomics,2013,22:600.

[5] Sui Y, Zhao Y, Wong VC,et al. A systematic review on use of Chinese medicine and acupuncture for treatment of obesity.Obesity Reviews An Official Journal of the International Association for the Study of Obesity,2012,13(5):409-430.

[6] 姚慧蓉,李新平,龚循生.辨证分型治疗肥胖症临床观察.新中医,2013,45(10):29-30.

[7] 段娟,仝小林,冀博文,等.《内经》肥胖三型判别标准的探索与研究.中国中医基础医学杂志,2010,5:401-404.

[8] 丘小霞,郑陈光,杜娟,等.肥胖指标在研究心血管危险因素中的意义.中国心血管杂志,2011,16(2):93-96.

[9] 李米环,李国强.能量代谢指标定量评价肥胖的方法学研究.现代预防医学,2008,35(24):4803-4805.

[10] 段娟,仝小林.《内经》肥胖三型的影响因素.江苏中医药,2010,42(2):9-11.

[11] 刘燕萍,陈伟,毛德倩,等.间接测热法测定北京成年居民基础代谢率及与身体成分的相关性.协和医学杂志,2013,4(1):11-14.

[12] 陈世伟,张立实,张红敏.基因多态性与肥胖发生的关系.中华预防医学杂志,2005,39(1):59-62.

[13] Clement K,Boutin P,Froguel DP.Genetics of Obesity.American Journal of Pharmacogenomics,2002,2(3):177-187.