外来人口供给冲击对迁入地劳动力市场的影响

2018-04-18阎晓莹

阎晓莹

摘要:在劳动力能够自由流动的今天,越来越多的外来人口向资源集中的发达地区聚集。关于这个群体对迁入地劳动力市场的影响,尤其是對当地工资水平的影响,学术界还没有得到一致的结论。本文依据劳动力市场分割理论,利用1995-2013年期间的城市劳动力结构与工资水平数据,分析不同劳动力市场的相互关系,并使用系统广义矩估计的方法以克服模型的内生性。结果表明,不同劳动力市场之间并非以往理论所阐释的那样相互独立,而是存在一定程度的相关关系。而这种相关关系导致了不同市场上外来劳动力的占比对本地工资水平影响各不相同。总体来说,高端人才和实践型人才的迁入刺激了本地工资水平的上涨,简单劳动力的迁入则抑制了本地工资水平的上涨。当高端人才的迁入导致对应劳动力市场饱和时,其能力将被低估,这部分劳动力对本地工资上涨也起到了抑制作用。

关键词:外来劳动力;劳动力市场;供给冲击;工资水平

中图分类号:C922;F241.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2018)02-0025-12

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2018.02.003

一、引言及文献综述

自20世纪80年代末以来,持续的“民工潮”驱使了农村剩余劳动力向城镇转移,也拉开了中国劳动力迁移的序幕。农村劳动力向城市的转移,既对城市劳动力结构起到了重要的补充作用,也提高了农村劳动力的边际产出,缩小了城乡工资差距。之前许多围绕“民工潮”展开的分析都印证了这一点。随着城市的多元化发展,除了农村进城务工人员,越来越多接受高等教育、掌握高级技能的劳动者,甚至海外留学归国人士也纷纷选择从户籍地涌向基础设施更加完善的大城市。这种迁移在推动中国经济飞速发展的同时,也给迁入地的劳动力市场,特别是迁入地的工资水平造成了巨大冲击。

纵观既有文献,关于劳动力迁移的研究主要集中于迁移带来的经济增长和对地区差异产生的影响上,鲜有对劳动力迁移如何影响迁入地工资水平的研究,且现有研究也未得出一致的结论。新古典经济理论认为,劳动力从低收入地区向高收入地区的转移,有助于提高低收入地区劳动力的边际产出、缩小地区间收入差异。包括布劳恩(Braun)、泰勒与威廉姆森(Talor and Williamson)和姚枝仲等在内的很多学者都赞同这一观点。他们认为,劳动力的迁移缩小了各地区间的要素价格差异,从而缩小了地区间的收入差距。卡尔德(Card)还使用美国1990年的人口普查数据,将劳动力市场按照城市与职业交叉分组的方法划分成若干独立的市场,利用这些独立的劳动力市场证明,外来移民对本地低技能劳动力的工资起到显著的负向作用,移民占比达到10%,本地工资下降1.5%左右。博尔哈斯(Borjas)在研究中将劳动力群体按照教育和工作经验进行交叉分组构成面板数据,模型拟合结果也给出了与卡尔德相似的结论,认为外来移民导致劳动力供给每增加10%,工资水平则降低大约3%-4%。刘学军和赵耀辉在研究中还特别指出,外来劳动力对城市本地工资水平有着显著的负向作用。严超和常志霄也认同劳动力迁移有助于地区经济增长和各省区实际人均收入的趋同,但其将这种趋同归因于劳动力迁移过程中产生的移民汇款,认同此观点的学者还有樊纲和王小鲁。然而,也有学者在研究中得出了不同结论。林毅夫和刘兴明就曾提出,区域内部,尤其是城乡之间的劳动力迁移会造成该区域内人均收入水平的发散。蔡畴还论述了劳动力迁移不会缩小各地收入差异的具体原因——迁移未能形成规模化。赵耀辉、孟昕和张俊森同样认为劳动力迁移对迁入地劳动力市场影响极为有限。许召元和李善同则是通过一个包括了30个区域的CGE模型来证明,尽管劳动力的迁移显著提高了迁移者的收入水平,但并不能缩小地区之间的收入差距。

综上所述,国外文献对劳动力迁移的研究主要集中在难民的国际化流动给本国劳动力市场带来的影响上,尽管对劳动力按照不同维度进行了分组,但难民流入绝大部分是受教育程度或掌握技能较低的劳动者;国内文献在分析劳动力迁移和迁入地劳动力市场时,大多将外来劳动力作为一个整体,并未根据实际情况将劳动者区别对待。这两类研究均未完整地反映出中国流动人口的结构特点。目前中国的劳动力市场上,无论是高端人才,还是受教育程度较低的劳动者,都有向大城市迁移的倾向。无论是将外来人口统一划入低技术水平劳动力,还是不做任何分组处理,都不能反映出对迁入地劳动力市场的真实影响。此外,还有一部分国内文献是以某一城市为样本展开分析的。但是这一类研究刻意回避了一个很现实的问题——中国的城市之间存在很强的差异性,对人才的吸引程度和对劳动力结构的偏好不尽相同,某一城市的外来人口对当地的影响并不一定与另一城市的研究结论相同,单一城市样本得到的结果也不能作为全国大城市的共性结论。于是,在已有研究的基础上,重新审视拥有不同技能的劳动力分别给迁入地劳动力市场带来的冲击,就显得十分必要了。

本文的创新体现在:第一,拓展了已有研究领域。既有文献大多忽略外来劳动者之间的差异,没有考虑掌握不同技能的外来劳动者在本地劳动力市场上获得的报酬和对迁入地工资的影响均不相同的现实情况,单纯分析迁入劳动力整体或某一特定群体对工资增长的影响。本文将掌握不同技能的劳动力按照制度分割和社会分割划入三个相互关联的劳动力市场中,并将三组不同的劳动力融入同一理论模型,使模型更接近真实的劳动力市场,更具普遍意义。第二,丰富了既有研究结论。本文使用面板数据,将不同城市的观测数据一同纳入模型,避免使用单一样本分析可能造成的偏差。第三,修正了实证模型偏误。之前基于劳动力市场分割理论的研究,都是基于市场间相互独立的判断展开的,但劳动力跨市场流动的情况是真实存在,因此模型必然存在多重共线性。本文通过对解释变量的代换和推演,得出不存在共线性的理论模型,并使用系统广义矩估计方法克服了内生性带来的结果偏差。

二、理论模型框架

1.基础模型

根据传统劳动力迁移理论,劳动力从户籍地迁出的行为,是建立在劳动者对未来预期收入和成本进行权衡基础上的——当预期收入大于迁移所带来的实际成本和机会成本时,就会做出迁移的决定;迁入地接纳外来劳动力的行为,是由于其面向次要部门的劳动力供给长期不足,原因是这些部门的条件太差不足以吸引到本地居民就业。这些理论很好地解释了“民工潮”出现后和各类人才引进政策出台前,中国劳动力迁移过程中的大部分现象。但不同层次的劳动力持续向大城市聚集,以及给当地劳动力市场带来的影响,都难以用传统的劳动力迁移理论来解释。

基于此,本文预期:①迁入地的劳动力市场存在纵向的市场分割,这种分割源于社会对劳动者个人素质及受教育培训程度差距的判断,因而迁入大城市的劳动力被划入三组,即高技能劳动力、中等技能劳动力和简单劳动力。②社会性分割与制度性分割对迁入劳动力的收入和可能获得的岗位均构成实质性影响,由于户籍制度尚未彻底改革,加上迁入地企业对学历的要求等客观限制条件的综合作用,这些劳动力较难实现组间的相互流动,但不排除组间存在单向流动的可能,即简单劳动力和中等技能劳动力无法向高技能组流动,但高技能劳动力却被允许向其他两个组流动。③劳动力的迁移行为源自劳动者对长期收入的预期,即使在短期内其技能水平被低估,只要该劳动者坚信迁移的结果优于不迁移,迁移行为就会发生,因此,部分高技能劳动力的水平在迁入地被低估,这部分劳动力与简单劳动力群体对迁入地工资水平增长的激励是负向的。④中等技能劳动力和简单劳动力同样基于对长期收入的预期涌向大城市,对迁入地劳动力市场的作用不尽相同——笔者在此假设迁入地不存在本地劳动力的主动外流,在没有外来劳动力参与的本地劳动力市场上,本地劳动力在就业劳动力总数中的期望值与实际值相等,而外地劳动力涌入后,本地适龄劳动力就业人数的理论频数(即“期望值”)和实际数值均会发生变化,当前者高于后者时,本地有就业需求的劳动力无法实现全部就业,这意味着外地劳动力对本地劳动力产生了挤出效应,反之则应当产生挤入效应。

为了便于验证上述假设,本文将没有外来人口冲击的本地劳动力市场上的不变替代弹性生产函数(CES)作为分析的初始状态。假设地区r的全部企业都在谋求利益最大化,那么,地区r的单位资本生产函数公式可表达为:

其中,Ls为劳动力供给,Ls0为初始状态下的本地劳动力供给,αs为不同劳动力市场上的劳动技能权重。对于劳动力市场的划分,本文在卡尔德的研究框架基础上,按照不同教育程度划分出三个劳动力市场s(high,mid,low),分别代表被称为“高端人才”的高技能劳动力、被称为“实践型人才”的中等技能劳动力和简单劳动力所在的不同市场,p=1-(1/σ),σ为替代弹性。价格为pr的利润最大化时,对数化后的劳动力工资可表达为:

wrs0为初始情况下地区r具体市场s的均衡工资。从这个公式可以看出,在其他因素条件保持不变的情况下,任何一组劳动力数量的增加,都会引致当地所对应市场上均衡工资的降低。

在劳动力自由流动之后,大量劳动力从户籍地涌向大城市,各劳动力市场的均衡工资发生了改变,Ls1为新状态下的本地劳动力供给,Ms1为新状态下的外地劳动力供给,对数化后的表达式为:

工资水平的前后差异可以表达为:

其中,εrs作为残差,与本地劳动力供给量和外来劳动力供给量相互独立。

2.解决内生性问题

本文的基准模型主要考虑三方面的内生性问题。

首先,是劳动力供给的内生性。公式(2)作为衡量工资与劳动力总量之间关系的初级模型,是本文分析的起点,如果在外来劳动力进人之后,仍以本地劳动力Lrs0或Lrs1作为衡量工资的解释变量,则忽略了外来劳动力Mrs1的作用;如果单纯就Mrs1展開分析,又忽略了本地劳动力的影响。于是,Lrs0、Lrs1和Mrs1均应被纳入模型。Mrs1对本地劳动力市场产生冲击,不仅导致均衡工资发生变化,对本地劳动力供给量也有影响。事实上,具有价格比较优势的外来劳动力迁入,在直接导致部分本地劳动力失业的同时,还间接推高了租房价格,最终使一定比例的本地适龄劳动人口选择退出劳动力市场,转而以赚取房租为生,这种情况在许多文献中都有提及。换言之,Lrs1、Lrs0与Mrs1之间存在某种相关关系。若直接将三个变量共同纳入模型,则会产生显著的共线性问题,但若只考虑Mrs1一项,又会因遗漏变量而导致内生性问题。为此,在公式(5)的基础上,我们提出假设1。

假设1:本地劳动力的变化,除人口自然变动之外,外来劳动力对本地劳动力供给量变动的影响系数为γ,即(Lrs1-Lrs0)/Lrs1=γ*(Mrs1/Lrs1)+urs,urs独立于本地和外来劳动力供给量。

其次,是外来劳动力技术结构的内生性。劳动力的技术结构内部不同分组之间存在相互影响,当外来劳动力大量迁入某地时,high组劳动力的聚集会带来mid和low组劳动力的需求,或high和mid组劳动力的聚集带来对low组劳动力的需求。若忽略掉流动性背后的原因,将三组的劳动力数量一同加入模型,会产生多重共线性造成模型估计失真;若去掉某一组或两组,又会产生遗漏变量问题。为避免分析模型陷入遗漏变量和多重共线性的两难境地,这里给出假设2。

假设2:不同分组的劳动力数量之间存在一定比例关系:

风为地区与学历的固定效应,mr,(high/mid/low)为各组劳动力与对应市场上劳动力的数量之比,通过代换,得mr,( high/mid/low)=k/(1-k),k为外来劳动力在本劳动力市场中所占比重,因此,mr,(high/mi/low)作为反映外来劳动力在劳动力市场上所占比重的变量出现在后面的模型中;βi(i=1,2,3)为各组外来劳动力与本地劳动力数量之比对本地工资变化的影响系数。另外,劳动力的迁徙具有惯性,最初技能组s选择流动到r地的原因会持续发挥作用。也就是说,之前吸引了大量high组劳动力的地区,在未来有很大可能继续吸引此类劳动力,而此前只能吸引到mid组劳动力的地区,对high组的吸引力也相对较弱。前若干期的劳动力供给数量不仅会影响当期的工资水平,还会影响未来对应分组的劳动力数量。因此,本文考虑将之前若干期的外来劳动力与本地劳动力供给之比作为工具变量引入模型,以期对结果进行修正。

最后,均衡工资不仅与当期各市场上劳动力数量有关,还与初始状态的工资水平有关。初始工资水平高的地区,会吸引更多外来劳动力,从而又会对本地工资产生影响。因此,为避免解释变量与被解释变量之间互为因果导致内生性问题,本文还考虑将△lnw,的前一期滞后项引入模型一同考虑。

三、实证结果及稳健性检验

1.变量选取与基本统计信息

(1)变量。为了准确揭示外来劳动力供给冲击中本地工资的变动趋势,本文主要采用1995-2013年的城市劳动力结构与工资水平数据进行对比分析,分析节点为1995、2000、2002、2007和2013年,数据主要来自于CHIP数据库(其中标注为1999年的CHIP数据采集发生于2000年春),与国家统计局的官方调查数据以及学者们根据研究需要自行采集的调查数据不同,CHIP采取国家统计局与学者合作调查的模式,样本来自国家统计局每年的常规住户调查大样本库,子样本的选取严格按照随机原则从大样本中选取,保证了数据的代表性和质量。作为中国居民住户调查的权威性数据之一,CHIP数据一直是国内外学者广泛使用的调查数据。由于CHIP自2002年起才开始将流动人口作为独立的子样本进行调查,因此本文采用了1995年和2000年的全国1%人口抽样调查基础数据和各个城市的统计年鉴数据作为补充,以弥补这两个时间点CHIP对应数据的缺失。

由于CHIP的调查数据在各个年份所覆盖的地域不同,而中国的地域差异又很大,为了能使面板模型的估计结果具有更大程度的可比性,本文将样本的选择范围限定在北京、天津、上海、深圳、广州、厦门、成都、武汉、沈阳、大连、南京和杭州这12个城市,将样本个体限定为已达到法定劳动年龄且获得收入的劳动者,即男性年龄限定在16-60岁,女性年龄限定在16-55岁。

基于该套原始资料,本文对数据处理做以下说明:①劳动力市场分组:在本文中使用“文化程度”作为“技能”的替代变量,将劳动力市场分为三组。在各城市统计年鉴中,“受教育程度”一项将劳动者文化程度分为6类,即小学、初中、高中、大学专科、大学本科与研究生。本文参照教育部的各级学历教育分类以及以往相关文献当中的分类方法,对其进行归并处理。鉴于本文后续将主要考察外来劳动力进入不同的劳动力市场与工资变动之间的相互关系,我们将大学本科及以上学历视为高等學历归入high组,高中及大学专科学历视为中等学历归入mid组,初中及以下视为低学历归入low组。具体数据来自于CHIP数据库中“urban”和“migrate”两个子样本对B02一项“您所完成的最高教育程度”进行统计的结果。②工资水平:本文主要依据CHIP数据库中各城市个体样本月工资收入的平均值(wage0)来衡量不同城市的工资水平,该项指标包括了工资、奖金和津贴等收入形式;为了剔除通货膨胀等因素的影响,本文还利用省级层面的消费价格指数(CPI)将历年工资收入平减至1995年的水平(wagtr)。同时,为了保证数据的平稳性,文中工资数据均做了对数化处理,即lnw=ln(wagtr)。③本地与外来劳动力:本文建模使用的分组数据主要来自CHIP数据库中“urban”和“migrate”两个子样本,本地劳动力的分组数据来自“urban”子样本中对A14一项中选择“本市/县非农业户口”样本个体的统计结果;外来劳动力的分组数据是以下三项数据之和,第一来自“migrate”子样本中没有选择“本市/县非农业户口”的适龄个体的统计结果,第二是“urban”子样本中没有选择“本市/县非农业户口”的适龄个体的统计结果,第三是“urban”子样本中选择“本市/县非农业户口”但在“哪年取得户口”这一问题上填写被调查年份为当年与上一年的适龄个体的统计结果。需要指出的是,加入第三项。主要是基于这样的考虑:部分来自本市农村和外省的劳动力在迁入后,通过相关政策取得了城镇户口,但这部分劳动力并非原住居民,因此在变量设计上,将当年与上一年新近获得本地户口的适龄人口也计入外来劳动力。

(2)基本统计信息。依图1所示,每一幅子图的条柱自上而下依次表示1995、2000、2002、2007和2013年外来劳动力与本地劳动力的占比。12个城市中,除深圳和沈阳外,有10个城市的外来劳动力供给在总体上呈现出上升趋势,其中厦门和杭州的上升趋势并不平稳。从图1上看,上海和成都表现出持续稳定的增长态势,广州的增幅较其他城市更小。而深圳作为平均工资最高的城市,其外来劳动力供给占比的总体趋势则在不断降低,这与深圳1995年外来劳动力81.48%的占比基数有关。如此看来,外来劳动力的迁入的确会对本地劳动力产生挤出效应。

当我们将劳动力分组后,各组劳动力之间的关系呈现出与总体不相一致的结果。图2中每一幅子图的横轴代表年份,纵轴代表本地劳动力数量的真实值和期望值之比。直观来看,除上海外,各城市中h@h组的本地劳动力真实值低于理论值的现象,都发生在外来劳动力迁入的初始阶段,在其他时期,该组劳动力数量的真实值均大于理论值。各城市中mid组本地劳动力的表现均没有明显规律可循,但绝大多数时候,该组的本地劳动力数量真实值也都大于对应年份的理论值。low组的本地劳动力数量的真实值在绝大多数情况下均小于理论值,这意味着即使面向该组劳动力的就业机会逐年增加,本地劳动力也不会实现同比增加,反而是外来劳动力获取了更多劳动岗位。也就是说,在三个分组当中,只有low组的外来劳动者对本地适龄劳动人口存在明显的挤出效应,而high组的本地劳动力似乎在外来劳动力迁入之后反而获得了更多就业机会。

2.基准模型回归结果

表1报告了以“年平均工资对数差值(△lnwr)”为被解释变量的模型回归结果。模型(1)为以“地区(id)”为聚类变量求得聚类稳健标准误的线性回归模型;模型(2)为以“地区(id)”为聚类变量的聚类稳健标准误的静态面板数据固定效应模型;模型(3)为引入工资的一阶滞后项后使用系统广义矩估计(以下简称“系统GMM”)方法估计的动态面板模型,模型(4)在模型(3)基础上,加入分组s对应的外来劳动力与本地劳动力供给量之比的一阶滞后项作为工具变量,在样本量允许的范围内较前者使用的控制变量更全面,且标准差较小,因此估计结果也更准确。

模型(1)和模型(2)的结果均表明,high组和mid组的外来劳动力占比对本地年均工资水平的影响是显著的,且两项解释变量对工资水平变动的影响方向与强度均不一致——high组的外来劳动力占比对本地工资增长的影响是负向的,mid组影响是正向的;但两个模型的拟合结果均不足以证明low组外来劳动力与本地工资增长之间存在显著相关关系。这与本文开篇提出的“不同分组劳动力对本地工资的影响不能一概而论”相一致。同时,两个模型的截距项检验结果均显著为正,肯定了迁入地初始工资水平对工资增长的正向作用,即剔除CPI影响且控制住其他变量后,如果未受冲击的初始年均工资水平高,则受冲击后的工资增长幅度相对大。模型(2)中high组的外来劳动力占比对本地工资水平的影响远大于模型(1),表示稳健回归结果低估了high组外来劳动力对迁入地市场的冲击作用,且模型(2)的F值也远大于3.59这个临界值,因此不必担心模型无效的问题发生。

模型(3)使用系统GMM方法,通过变量筛选将此前若干期的工资水平对当期的影响具体到了前一期,△lnwr,t-1被纳入模型。为了修正外来劳动力迁徙惯性导致的内生性,模型(4)在模型(3)的基础上,将各市场s对应的外来劳动力占比的一阶滞后项作为工具变量,模型(3)和模型(4)的结果肯定了high组和mid组外来劳动力对本地市场工资增长构成不同方向、不同强度的冲击,同时修正了两者的影响程度。此外,low组外来劳动力的迁人对本地工资增长起着显著的负向作用,即提供低技能劳动的外来人口占比越大,则本地工资的下降幅度就越大。而且,后两个模型的拟合结果均通过了Wald检验和Arellano-Bond检验,表明两模型在5%的显著性水平上均不能拒绝“扰动项差分的一阶自相关系数为0”的原假设,因此GMM模型有效。对其中工具变量的过度识别检验结果也不能拒绝“所有工具变量都有效”的原假设,表明模型不存在过度识别问题。这说明模型(3)和模型(4)的确修正了之前模型存在的内生性,矫正了其不一致估计的问题。

3.稳健性检验

基准模型表明,high组外来劳动力对本地工资变化的影响是负向且显著的,mid组的外来劳动力对本地工资增长的作用是正向且显著的。基于假设2,在稳健性检验中,将当期不同分组劳动力占比的一阶滞后项作为low组劳动力占比的工具变量。表1中模型(5)给出拟合結果,各变量对本地年均工资水平差值的影响方向与模型(4)相同,其数值略有波动但幅度不大。Wald统计量对应p值=0.0000,表明解释变量对被解释变量的联合影响具有统计意义,且对扰动项自相关的检验中,p值=0.9637,不能拒绝“扰动项无自相关”的原假设,因此GMM模型有效。对其中工具变量的过度识别检验中,Sargan统计量=10.6091,对应p值=0.4766,不能拒绝“所有工具变量都有效”的原假设,说明模型也不存在过度识别问题。模型关于high组和mid组外来劳动力作用的结论稳健成立。

上述模型的拟合结果均与传统劳动力迁移理论阐述相悖。一个可能的解释是:新增长理论所强调的人力资本与技术进步对经济增长的促进作用推动了迁入地工资水平的提高。劳动力迁移对迁入地工资变化的影响,取决于外来劳动力与迁入地劳动力之间互补效应和替代效应的交互情况。当互补效应占主导时,前者的工资水平至少不会低于后者;而当替代效应占主导时,二者的工资水平均会降低,同时外来劳动力对迁入地适龄劳动人口也会产生挤出效应。依据模型拟合结果,mid组的外来劳动力与迁入地劳动力之间存在互补效应,另两组外来劳动力与本地劳动力之间存在的是替代效应。但这与图2所反映的结果并不一致,因此对于高技能外来劳动力迁入的作用,笔者将做更深入的讨论。

四、分组劳动力供给冲击的进一步讨论

值得注意的是,当某一地区有大量外来劳动力迁入时,该地区的整体技能水平会出现“水涨船高”的现象,这就在不同劳动力市场之间产生了一个新问题:当高技能劳动力迁入的数量超过市场需求,替代效应将起主导作用。最终,超出需求部分的劳动力无法得到high组的工作机会,若执意留在该地工作,其技能将被低估,只能进入mid组所在的劳动力市场。因此有假设3。

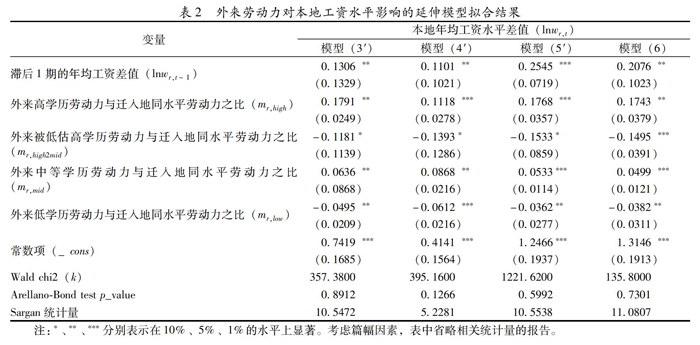

根据公式(7),接下来的模型将重新考虑外来劳动力对本地劳动力市场的冲击,并继续引入滞后项分析工资水平变化所受的影响。模型(3)-(5)分别是在原模型(3)-(5)的基础上调整了劳动力的结构分布,加入了被挤出high组的那部分劳动力与迁入地mid组劳动力的数量之比。如表2所示,结果较之前发生了明显的变化——外来人口中,吸纳了外来劳动力的high组对本地工资增长起到了显著的正向作用,且作用强度较基准模型拟合的结果更大;被挤出的那部分劳动力起到的作用则是负向的。也就是说,劳动力技能被低估的现象的确存在,超出需求数量边界的高技能外来劳动力会被其他市场接纳,并接受所在市场的工资水平,其对迁入地工资增长的作用是负向的。β2'越大,说明high组中被低估的外来劳动力数量就越大,对本地工资增长的负面作用也就越明显。由于β2'的作用,mid组的外来劳动力占比对被解释变量的影响较之前变小了。表2外来劳动力对本地工资水平影响的延伸模型拟合结果

此外,考虑到前面提出的假设2,本文就三个劳动力市场之间的相互关系进行了面板数据的格兰杰因果关系检验。检验结果显示,外来人口中,high组劳动力占比不仅对自身产生正向影响,对mid组外来劳动力占比也有正向影响,对被低估的高技能劳动力在对应市场上的占比存在负向影响,而对low组劳动力比例结构不产生影响;mid组外来劳动力占比对自身有正向影响,对low组劳动力比例关系构成显著的正向影响;low组外来劳动力占比只对自身构成影响。基于不同分组之间的相关关系,模型(6)将滞后1期的年均工资变化幅度和滞后1期的high组外来劳动力占比作为工具变量得到拟合结果,与模型(3)-(5)结果方向一致,只是数值略有差异。因此,认为关于高技能劳动力的能力低估情况和不同市场上外来劳动力占比对本地工资增长作用的结论依然稳健。显然,这样的结果较基准模型更合理。结合实际来看,劳动力的自由迁移使城市对互补型劳动力的需求得到满足,本地高、中等技能劳动力的收入不仅没有因为外来劳动力的迁入而变差,反而在更合理的劳动力结构中得到提高。尤其是大量高技能劳动力的迁入,不仅对本地high组劳动力的整体工资水平提高贡献了正向作用,还带动了对中等技能劳动力的需求,这就很好地解释了为什么大多数年份中mid组的本地劳动力数量会大于理论值。需求的增加使得身处mid组的全体劳动力都有机会获得更具竞争力的薪资待遇,对迁入地工资水平的提高起到了促进作用。同时,前两个市场的扩容带来了对简单劳动力的需求,但由于外来简单劳动力的数量很大且对工资收入的预期相对较低,市场长期处于过饱和状态,不仅对本地简单劳动力产生了挤出效应,还导致外来劳动力的内部竞争,从而降低了该群体工资增长的可能性,对平均工资的增长也起到了一定的抑制作用。随着劳动力结构的日趋完善,外来劳动力的迁移惯性造成迁入地劳动力市场的过度饱和,高技能外来劳动力与本地劳动力之间的关系发生明显的变化,由一开始的互补过渡到互补关系与替代关系并存的状态:与本地劳动力形成互补关系的外来高技能劳动力留在了high组,在城市引进人才完善劳动力结构的诉求下,获得了高于迁入地原工资水平的收入,与其处于同一分组的本地劳动力的工资水平也将因此而提高,所以,这部分劳动力的迁入对本地工资水平的提高起到了促进作用;而另一部分人(拟合结果表明这部分劳动力的占比在15%左右)则与本地劳动力形成替代关系,可能是出于对未来收入和生活质量的追求,抑或是其在迁入地的工资仍然高于其他地区,他们最终选择了留下来并接受mid组的工资待遇,超过需求的劳动力数量在抑制mid组工资上涨的同时,也抑制了迁入地工资水平的提高。

五、结论与启示

本文从劳动力迁移带来的工资变化这一问题出发,重新审视了掌握劳动力迁移导致的供给增加给城市劳动力市场带来的影响。首先,我们按照学历水平将劳动力分入三个劳动力市场,以期区分身处不同市场上的外来劳动力各自对本地工资增长产生的影响;然后,建立了具有普遍研究意义的理论模型,避免了忽略地区异质性、多重共线性和内生解释变量可能带来的分析偏差;并且使用系统GMM的实证方法,廓清了不同劳动力市场之间存在怎样的相互影响和外来劳动力对迁入地工资水平变化的真实作用,证明了掌握不同技能的外来劳动力对迁人地工资增长的方向和强度确不相同。

为了能更准确地描述真实情况下劳动力市场的供给状态,文章在原有模型的基础上将掌握高等技能的外来劳动力拆分成被低估与未被低估的两部分群体,而改进后的模型拟合结果也恰好验证了本文开篇的预期,证明了高等技能外来劳动力在迁入地就业时确实存在劳动技能被低估的现象。分析结果表明,迁入地的工资增长会受到外来劳动力迁入在劳动力市场上形成的替代效应和互补效应的持续影响——外来劳动力与迁入地劳动力形成的互补关系,将带动本地劳动力需求的上升和工资的增长;而其与迁入地劳动力之间形成替代关系时,劳动力价格会出现下降空间,进而抑制当地工资的增长。

由于中国的城市化进程尚处于以“大都市”为中心的都市化阶段,大批外来劳动者“前赴后继”地涌入为数不多的大城市,一时间,外来人口的盲目迁入和本地人口的自然增长造成城市常住人口迅速膨胀,其速度远远超过了城市本身的扩容和建设速度。一方面,在劳动力得以自由迁移的今天,相同地区的高技能劳动力比低技能劳动力更具有迁移倾向,越来越多的高端人才向大城市集聚;另一方面,为了防止迁入地在短期内过度膨胀,大城市在现行户籍制度的基础上纷纷出台各种地方性政策来提高外来劳动力的迁入门槛,加之迁入地劳动力市场的需求方谈判能力随着供给的增加而不断增强,用人单位对学历等硬性条件的要求也“水涨船高”。制度性分割和社会性分割的双重作用,促使高技能人力资本在向核心城市“扎堆”的同时,其能力价值也被打了折扣。

本文的研究结论对我国人才政策有着重要的现实意义。首先,高学历人才能力“贬值”现象展现了我国地域之间发展不均衡所陷入的恶性循环。大城市的基础坚实、发展迅速、就业机会多样、生活配套设施完善,本身对劳动力的吸引力就很大,加之为了引进发展所需的高端人才和紧缺的实践型人才,用人单位提供的薪酬大多非常“诱人”,且往往高于劳动力户籍地的工资水平,有时甚至高于本地高端人才的工资水平,那么,即使是能力被低估的高技能人才,也会由于可以获得比家乡更高的报酬而选择留在大城市。这样一来,失衡的劳动力布局所导致的城市发展差距愈加明显,中小城市也就更加留不住人才,进而导致地域失衡的情况日渐加剧。因此,对于客观环境较好的城市,地方政府应当根据实际需求制定引才政策,避免趋同的学历要求和专业方向所造成的人才浪费;而对于那些在客观环境上处于比较劣势的地区,地方政府不应将人才引进只停留在提高薪资水平的层面,而是应该着眼于更具竞争力的配套政策、更低的人才流动壁垒、更广阔的人才发展空间和宜居的城市环境,以引进真正需要的人才加入区域建设中来。其次,此类现象也折射出我国人才培养上存在的同质化问题,高校“扎堆”开设热门专业,以理论教学为主,动手能力训练不足,导致高端人才技能的同质化严重,驱使劳动力市場的替代效应扩大;mid组的实践型人才培养环节相对薄弱,导致此类劳动力的市场供给一直不足。因此,在人才培养上,高等教育应当正视市场对多层次人才的需求,注重人才结构优化,理论型与实践型人才培养并重,才能有效缓解劳动力市场的供需矛盾。

当然,本文的研究还存在许多不足,如:为了精炼分析模型,实证部分使用“受教育程度”替代真实的劳动技能来划分劳动力市场。另外,1999年高校扩招和民办高校兴起之后,本科教育的普及让“大学生”这个群体不再与高技能人才画上等号,但为了确保分析数据口径的一致性,实证模型在1999年之后并未对分组进行调整。而且,文章也没有对中等技能劳动力对工资增长的作用机理进行更深入的剖析,这也是接下来的工作中所要研究的内容。

[责任编辑 方志]