农村大龄未婚男性主观幸福感及影响因素分析

——基于贵州1037名男性的调查

2018-04-18陆卫群赵列

陆卫群,赵列

(贵州大学公共管理学院,贵阳 550025)

一、引言及文献回顾

2018~2020年我省全面脱贫攻坚巩固期的逼近,偏远农村地区的大龄男性问题日益突显,尤其是大龄未婚男性更是备受关注。自2000年来我国男性就存在严重的婚姻挤压,2013年后每年的男性过剩人口均在10%以上,预计2020~2045年间将达到15%以上,平均每年约120万男性被迫未婚[1]。国内外对大龄未婚男性产生的原因及带来的社会后果已有不少研究,相比针对该群体的生活主观幸福状况尚存较大研究空间。因此,更全面深入地了解他们的主观幸福状况及其影响因素,不仅有利于帮助他们摆脱弱势角色,也有利于维护社会稳定。综合上述考量,本文基于贵州省五县市1037位大龄男性的数据调查,对大龄男性的主观幸福状况进行描述分析,并构建计量经济模型,深入探讨大龄男性幸福状况的影响因素,为改善大龄男性主观幸福感提供参考。

目前学术界主要对老年人、大学生及社区青年等群体的主观幸福状况进行研究,针对现我国不同地区不同群体主观幸福感的已有研究来看:张明军等(2010)采用Ordered Logistic模型对甘肃兰州居民的幸福感进行组群差异分析,结果得出居民幸福感与性别、教育、职业、健康状况及家庭关系等因素显著相关,尤其是离婚状态下的居民幸福感最低[2];郭秋菊等(2012)基于安徽乙县农村地区的调查,发现婚姻挤压下儿子失婚而遭受舆论、代际经济支持、家务和情感等会影响父母的生活满意度[3];王磊(2012)研究河北C县农村大龄未婚男性的生活质量,与已婚男性相比,未婚男性的主客观生活质量均偏低,且未婚男性的年龄、居住方式、父母在世与否、职业收入及社会保障对经济和生活满意度有显著影响[1];李越等(2014)从健康、经济、社会支持及社会比较等维度调查山东、河南与陕西等地农村老年人的主观幸福感,发现不同地区老年人主观幸福感存在群体性差异[4];党云晓等(2014)指出北京居民不同社会经济属性个体的主观幸福感存在差异,且利用多元线性模型证实了制度与政策因素的影响显著[5];孙长安等(2016)调查江苏苏州50岁及以上人群的主观幸福状况,发现年龄、婚姻状况、老年抑郁及社会支持等方面是影响主观幸福感的主要客观因素[6];高允锁等(2017)调查海南3295名社区居民的幸福感,得出和睦的家庭、有知心朋友、与多人交流、困难时受到帮助、有兴趣爱好及居住环境较好其总体幸福感高的结论[7];崔红志(2015)釆用有序Logit模型,探讨全国8省(区)农村老年人主观幸福感的影响因素,发现除健康和婚姻状况等基本特征外,经济条件、社会保障、与过往生活的比较、未来生活的预期及有无儿子等因素,对农村老年人主观幸福感有重要影响[8];刘亚飞等(2017)利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,运用Ordered Probit模型研究覆盖全国28省150个县(区)45岁以上及配偶的生活满意状况,分析不同年龄、教育程度、健康自评、认知能力及医疗保险等对生活满意度的影响[9]。

综上所述,全国各地区不同群体的社会支持、主观幸福感与生活满意度已有不少研究,也引入了相关计量经济模型进行不同维度的探索。但根据大量文献的筛查,不同地区不同背景下的大龄未婚男性都不尽相同,因此,本文有针对性地选取贵州农村地区大龄未婚男性的主观幸福感进行研究。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究的数据由课题组于2016年9月以问卷的方式通过实地调研获取,以贵州省5个国家级贫困县大方、水城、习水、思南、台江为调查点。借鉴已有学者对大龄男性未婚年龄的界定为28岁[10-12],调查严格遵循随机抽样原则,从所选县中再抽取若干乡镇里28岁及以上的男性进行调查,由课题组成员与驻该镇/乡/村的大学生村官共同完成;调查方式主要采用调查员与大龄男性一对一问答填写,保证数据的有效性与可靠性;调查内容主要包括大龄男性的个体特征、家庭经济、婚姻与健康、社会支持及心理状况等方面。共发放问卷1200份,剔除不合格问卷后,有效问卷1037份,有效率为86.4%;样本中大龄未婚男性占47.3%(490人),平均年龄为42.3岁,大龄已婚男性占52.7%(547人),平均年龄为37.1岁;文化程度方面,未婚男性56.7%小学及以下文化,37.3%初中,2.7%高中或中专,3.3%大专或本科及以上,已婚男性分别为22.1%、44.1%、17.6%、16.3%,已婚男性文化程度整体高于未婚男性,且相对集中在初中文化。

(二)研究方法

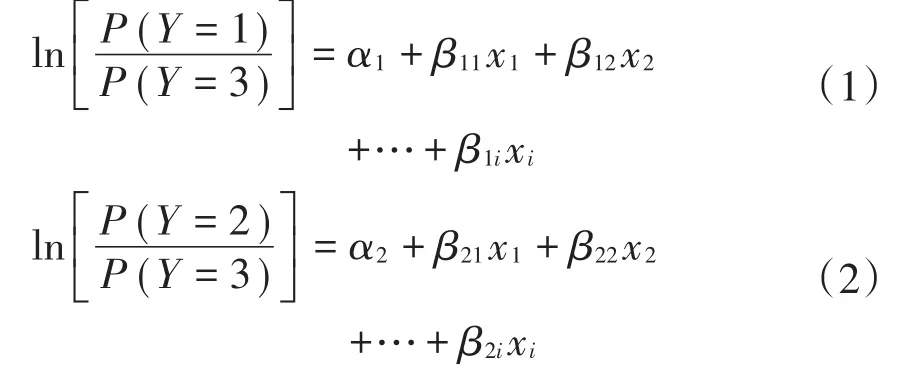

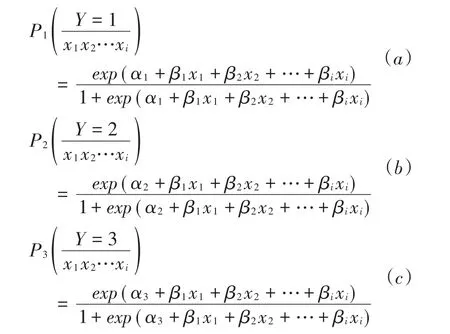

本研究被解释变量为您目前的生活幸福状况,分为三个选项:“不幸福=0”,“一般=1”和“幸福=2”,分别设定为Y1、Y2和Y3,根据研究目的是探讨影响主观幸福感的因素,进一步提高其幸福感,所以选取Y3为参照组,进行多分类Logistic回归分析,建立模型如下:

回归模型:

Y的概率:

模型中,αi为截距;βi为回归系数;x1、x2、…、xi代表各解释变量;P代表大龄男性不同主观幸福感的概率。为表述方便,将解释变量转化为虚拟二分类变量进行分析,各解释变量的具体类别、名称与赋值见表1。

三、结果分析与讨论

(一)大龄未婚男性主观幸福感的单因素分析

大龄男性的整体主观幸福感,调查发现16.3%的未婚男性主观幸福感为幸福,36.3%一般,47.4%不幸福;已婚男性的主观幸福感20.1%为幸福,41.1%一般,38.8%不幸福,表明未婚男性的主观幸福感较已婚男性的差,与王磊指出大龄未婚男性的主、客观生活质量低于已婚男性的结论基本一致[1];初中及以下文化的大龄男性占50.8%的自评不幸福,相比高中及以上文化占36.6%不幸福要高,与张明军发现居民初中文化的幸福感低于中专或高中一致[2];父母均健在的63.3%大龄男性较幸福,而父母一方或双方不健在的占78.7%较不幸福,可能大龄男性父母健在会增加生活照料与精神慰藉,获得更多家庭非正式的支持,使生活更便利。

表1 类别、名称与赋值

大龄男性的经济状况,大龄未婚男性的经济来源主要靠在家务农和外出打工,分别占48.8%和37.6%,其中靠来自政府救济的占6.5%,平均年收入14194.1元,住房条件59.8%为砖瓦房,46.5%房产权属于自己;而已婚男性的经济来源主要是外出打工占51.4%,相对未婚男性接受政府救济的较少仅占1.1%,平均年收入23170.6元,68.2%的住砖瓦房,57.6%的房产权属于自己。可以看出,农村大龄未婚男性的经济状况明显弱于已婚男性,其中基本生计仅靠政府救济的未婚男性远多于已婚男性。

健康状况方面,55.9%大龄未婚男性健康状况良好,34.7%一般,9.4%较差,而大龄已婚男性55.8%良好,37.8%一般,6.4%较差,与Xueyan Yang研究指出大龄未婚男性的健康水平劣于已婚男性的结论存在出入[13],可能由于研究样本和方法的不同所致。大龄未婚男性20.6%不吸烟,其中自评健康“良好”、“一般”和“较差”的分别占62.4%、22.8%和14.9%,而79.4%吸烟,其中自评健康比例分别为54.2%、37.8%和8.0%,看出大龄未婚男性是否吸烟对健康状况影响不大;大龄未婚男性27.8%不喝酒,72.2%喝酒,其中是否喝酒均有10%左右的自评健康较差,与姜向群等研究发现老年人吸烟对健康影响不显著,而喝酒则会影响老年人的身体健康一致[14]。

社会支持方面来看,大龄未婚男性10.2%的邻里相处不融洽,远高于已婚男性的4.4%,说明配偶间的相互照顾和情感支持很重要;大龄未婚男性生病时,主要照料方式是自己49.6%、家人40.4%和朋友9.4%,已婚男性分别是28.9%、50.7%和14.3%,看出未婚男性生活上主要靠自己照料,而已婚男性生病或遇到困难时能够更多的获得来自家人或朋友的支持与帮助。相关学者认为[15],未婚男性更倾向与父母住在一起以便获得基本的生活照顾,而实地调查结果,49.8%选择与父/母/父母一起居住,33.5%独居,且发现相对年轻的未婚男性与父母一起居住的比例高于年长的未婚男性。

心理状况而言,69.0%的大龄未婚男性存在较强的婚姻挤压,其自评“幸福”、“一般”和“不幸福”的比例分别是18.3%、34.1%和47.6%,相比大龄已婚男性占36.6%有较强婚姻挤压的主观幸福状况有较大差异,正如Xueyan Yang指出大部分大龄未婚男性实际存在较强的婚姻挤压感,感知到婚姻拥挤的大龄未婚男性对其生活质量会有消极的影响一致[10];当问及近一年的压抑状况时,79.2%大龄未婚男性几乎无心情压抑,仅20.8%有心情压抑;面临心情不好时,71.2%会选择向家人、朋友及邻居等倾述,28.8%没有倾述对象,靠自我调整压抑情绪,可见大龄未婚男性适当的心理疏导对日常生活有着积极的作用。

(二)大龄未婚男性主观幸福感的影响因素分析

表2 模型参数估计结果

本文采用SPSS22.0软件对大龄未婚和已婚男性主观幸福感的各影响因素进行相关性检验,剔除不相关因素,建立如下模型,显著性水平为0.000,df为30,卡方值为80.636,结果表明建立模型的拟合优度较好,参数估计结果见表2。

1.个体特征

农村大龄男性不同年龄、享受低保及父母健在与否的主观幸福感存在差异,而文化程度对主观幸福感无显著影响。年龄来看,年龄越大的未婚男性选择“不幸福”而不是“幸福”的可能性是低龄未婚男性的1.035倍,相比已婚男性,年龄越大的已婚男性选择“一般”而不是“幸福”的可能性是低龄未婚男性的96.9%,说明大龄未婚男性随着年龄的增加,主观幸福感逐渐降低,而已结婚建立完整家庭的男性主观幸福感则呈逐龄增加的趋势。大龄未婚和已婚男性享有低保待遇选择“一般”而不是“幸福”的可能性分别是无低保的19.8%和41.5%,说明农村大龄男性享有国家低保补贴政策的其主观幸福感较好。未婚男性父/母/父母去世的选择“不幸福”而不是“幸福”的可能性是父母均健在的48.2%,而已婚男性父/母/父母去世的选择“不幸福”的可能性是父母均健在的5.267倍,存在较大的反差,可能未婚男性父母健在的会在经济上带来较大负担,生活中遭受催婚的思想压力,造成未婚男性其父母健在的生活幸福感相对较低。

2.经济状况

大龄未婚男性的月收入、住房条件、住房产权、医疗压力等状况,除住房产权对其主观幸福感影响不显著外,其他因素对未婚或已婚男性均存在不同程度的影响。大龄未婚男性月收入不足2000元的选“一般”和“不幸福”而不是“幸福”的可能性是月收入高于3000元的2.229倍和2.531倍,大龄已婚男性月收入不足2000元的选“一般”和“不幸福”而不是“幸福”的可能性是月收入高于3000元的2至5倍,看出经济收入对未婚和已婚男性的主观幸福感有较大影响。大龄未婚男性住茅草房或木房的选“一般”和“不幸福”而不是“幸福”的可能性是住砖瓦房的1.852倍和1.762倍,且不是很在乎住房产权的归属问题;相比已婚男性有较好住房条件的感到“幸福”的可能性是“不幸福”的2.069倍,拥有属于自己房产权的主观幸福感“幸福”的可能性是“一般”和“不幸福”的1.484倍和2.485倍,充分说明住房条件对已婚男性的主观幸福感影响程度更大,且对住房产权的归属情况也很在意。面临较大医疗压力的未婚男性选择“不幸福”的可能性是医疗压力较小的3.098倍,已婚男性在2倍左右,看出农村医疗资源和医疗压力仍是一个紧张的社会问题。

3.健康状况

大龄未婚男性吸烟、喝酒及健康与否等对主观幸福感均有显著影响。生活中吸烟的选“一般”和“不幸福”而不是“幸福”的概率是不吸烟的2.154倍和2.749倍,喝酒的选“不幸福”而不是“幸福”的概率是不喝酒的1.887倍,说明大龄未婚男性生活中有吸烟喝酒习惯的自评主观幸福感更高,而已婚男性吸烟喝酒对其生活并不存在显著影响。大龄未婚和已婚男性健康状况良好的选“一般”和“不幸福”而不是“幸福”的概率是健康较差的30%左右,说明大龄男性的健康状况越好其主观生活越幸福。

4.社会支持

大龄未婚男性的邻里关系、生病照料、与父母同住及参加村寨活动的情况中,邻里关系相处融洽的大龄未婚男性选“一般”和“不幸福”的可能性是相处不融洽的41.5%和36.9%,经常参加村寨活动的选“一般”和“不幸福”的可能性是不参加的48.4%和47.6%,可以看出,大龄未婚男性邻里相处融洽和积极参加活动的会影响其主观幸福感,经常参加村寨活动可以建立更多的社会关系,获得较多的社会资本;比较已婚男性,都是邻里相处越融洽的其主观幸福感越高。已婚男性生病时有他人照料的选“一般”而不是“幸福”的可能性是只靠自己照顾的47.4%。总体上看,获得社会支持程度越大的大龄未婚男性的主观幸福感越倾向于幸福。

5.心理状况

大龄未婚男性的婚姻挤压与情绪倾述状况对其主观幸福感存在显著影响,而已婚男性的心理状况对其主观幸福感的状况不存在影响。未婚男性有较强婚姻挤压感的选“一般”和“不幸福”的可能性是挤压感较弱的1.932倍和2.913倍,说明大龄未婚男性遭受越强的婚姻挤压感,其主观幸福感越低。大龄未婚男性有倾述对象的选“不幸福”而不是“幸福”的可能性是无倾述对象的38.2%,看出大龄未婚男性生活中拥有良好的心理疏导,将有利于正确处理遭遇结婚难的困境。

四、结论与政策启示

本文调查显示,农村大龄未婚男性的主观幸福状况不乐观,运用多分类Logistic回归方法研究表明,个人特征、经济、健康、社会支持及婚姻挤压等因素对大龄未婚男性的主观幸福感存在不同程度的影响。同时,与已婚男性群体相比,未婚男性的经济状况、社会支持及心理疏导等方面明显较弱。从提升大龄未婚男性的主观幸福感来看,结合当前大扶贫政策的实施,从专业社会工作方法介入的视角,提出以下几点政策启示:

第一,提升大龄未婚男性的主观幸福感,顺应我国扶贫政策项目的不断实施,及时对贫困地区中经济较困难的大龄未婚男性群体进行扶持,通过整合和引进更多的优惠政策,提高该群体的主观生活质量,特别是精确瞄准贫困地区农村大龄未婚男性这一特殊对象,加大对住房、教育及医疗等资源的投入力度,不断扩大医疗报销的范围和比例,健全医疗保障体系,完善公共文化服务设施的配套,增强大龄未婚男性的主观幸福感。

第二,搭建社会支持网络,保证大龄未婚男性拥有良好的心理梳导,整合社会各方资源,使社会、政府及家庭形成“三位一体”的服务有机体,创造一个良好的外部环境,不断拓展大龄未婚男性的社会支持网络,以获得更多的社会资本和物质资本;组建书画、棋牌和健身室等活动场所,为大龄未婚男性提供自由的生活空间,促进大龄未婚男性在活动中的相互沟通,充分融入邻里交流,以获得更充分的情感支持,树立积极乐观的生活态度。同时,定期邀请相关专业人士为该地区大龄未婚男性开展心理健康讲座,为其摆脱婚姻挤压感,丰富精神文化生活,充分保障农村大龄未婚男性的精神关怀。

第三,专业社会工作方法的介入,为大龄未婚男性开展小组活动,使遭遇成婚困难的大龄男性间形成相互支持,及时通过在社区成立的“婚姻介绍”专项小组,负责当地大龄未婚男性信息资料的收集,作好男女婚配牵线搭桥的资源链接,有效地解决大龄男性因成婚难而带来的一系列社会问题。同时,国家、政府及社会组织应该根据该群体的不同需求,提供有针对性的帮扶,解决大龄未婚男性切身之需,改善大龄未婚男性的主观幸福感。✿

参考文献:

[1]王磊.农村大龄未婚男性的生活质量及其影响因素分析:以冀北地区调查为基础[J].人口学刊,2012,(2):21-31.

[2]张明军,孙美平,姚晓军.兰州市居民幸福感研究[J].干旱区资源与环境,2010,24(10:)36-43.

[3]郭秋菊,靳小怡.婚姻挤压下父母生活满意度分析:基于安徽省乙县农村地区的调查[J].中国农村观察,2012,(6):62-70+94.

[4]李越,崔红志.农村老人主观幸福感及其影响因素分析:基于山东、河南、陕西三省农户调查数据分析[J].中国农村观察,2014,(4):18-28.

[5]党云晓,张文忠,余建辉,等.北京居民主观幸福感评价及影响因素研究[J].地理科学进展,2014,33(10):1312-1321.

[6]孙长安,鲍谧清,韦洪涛.江苏省苏州市50岁及以上人群主观幸福感及其影响因素研究[J].中国健康教育,2016,32(12):1095-1098.

[7]高允锁,刘义,王小丹.海南省3295名居民幸福感的调查[J].职业与健康,2017,33(3):358-361+365.

[8]崔红志.农村老年人主观幸福感影响因素分析:基于全国8省(区)农户问卷调查数据[J].中国农村经济,2015,(4):72-80.

[9]刘亚飞,胡静.子女数量、父母健康与生活满意度:基于性别失衡视角[J].西北人口,2017,38(3):68-75+83.

[10]Xueyan Yang,Shuzhuo Li,Isabelle Attane.On the Relationship Between the Marriage Squeeze and the Quality of Life of Rural Men in China[J].American Journal of Men's Health,2017,11(3):702-710.

[11]李艳,李树茁,刘鑫财.农村大龄未婚男性社会支持影响因素研究[J].预测,2015,34(5):67-73.

[12]杨雪燕,王珺,伊莎贝尔·阿塔尼.婚姻挤压和流动背景下大龄未婚男性的商业性行为:基于中国西安的调查发现[J].西安交通大学学报(社会科学版),2016,36(3):91-99.

[13]Xueyan Yang,Isabelle Attané,Shuzhuo Li.On Same-Sex Sexual Behaviors Among Male Bachelors in Rural China:Evidence From a Female Shortage Context[J].American Journal of Men's Health,2012,6(2):108-119.

[14]姜向群,魏蒙,张文娟.中国老年人口的健康状况及影响因素研究[J].人口学刊,2015,37(2):46-56.

[15]韦艳,靳小怡,李树茁.农村大龄未婚男性家庭压力和应对策略研究[J].人口与发展,2008,14(5):2-12.