民族节事场域居民的权力感、主客交往意愿与节事支持度研究

2018-04-18戴光全

韦 瑾 戴光全

(华南理工大学经济与贸易学院,广东广州 510006)

0 引言

场域理论的引入为我国的旅游研究提供了一个新的理论视角。布迪厄等(2004)认为场域不是一种地理空间或者物理空间,而是一种意义空间;一个场域是由不同位置之间的客观关系构成的网络;此外,他还把社会行为理论化为惯习、资本和场域之间关系的结果。根据场域的含义,我们把旅游场域定义为:旅游各利益相关者(行动者)在各种位置之间存在的客观关系的网络或空间。一些研究者对旅游场域进行了批判性的诠释。例如:张国举等(2006)提出旅游场域具有相对独立、充满竞争(行动者总是不断地争夺资本)和流变性等特性。甘代军等(2009)则指出旅游场域中充斥着由政治权力、社会权力及消费主义等交汇而成的强大的权力,使旅游本身也成为异化的工具。光映炯等(2013)分析了旅游场域中各行动者围绕着与旅游有关的文化资本进行转换、支配与控制,以获得各自所需的文化权力,实现经济利益最大化的过程。民族地区的旅游场域所涉及的现象和问题更为复杂,更多的研究者运用旅游场域理论分析了民族文化资本及其再生产问题(沈炜,2011;王云,2012;王林,2013;王东,2015;吕林珊,2016)。这些研究者在讨论民族旅游场域的文化再生产的解决途径时,几乎都涉及场域中各利益相关者之间的关系和互动问题,毕竟场域中的行动者的作为决定了文化再生产的过程和效果。但是,这些探讨只是对东道主利益相关者之间关系的阐述,很少涉及东道主与旅游者之间主客互动关系。只有为数不多的研究者解析民族旅游场域中的主客关系例如:周春发(2013) 的研究表明,旅游场域中徽村居民和旅游者之间的利益纷争和文化冲突日益增长。宋秋等(2015) 认为,可以从场域理论出发研究主客关系,揭示旅游资源的资本属性,并以西藏手工艺人与旅游者为例,阐释了旅游场域中东道主与旅游者之间文化冲突的起因以及文化调适的过程和结果。“旅游场域”一词也成为研究者研究民族文化现象的常用专业名词。现有的旅游场域研究对于主客之间的权力地位和主客之间的互动关系缺乏深入的研究。如何结合我国特定的旅游情境对旅游场域进行分析?旅游场域中利益相关者各自的权力感知和相互之间的互动关系如何?这些权力感知和互动关系如何影响旅游业的发展?这些具体而深入的问题还未受到研究者们的关注。

民族节事旅游是民族旅游和节事旅游的交集,是两种旅游类型的结合。综合前人对民族旅游(Yang et al.,2008;周大鸣,2014)和节事旅游(Getz,2008)的定义,我们认为,民族节事旅游是指在少数民族聚居区举办的民族节事活动,旨在吸引旅游者前往体验异文化,并对当地的经济、文化和社会发展带来较大影响的一种旅游形式。传统民族节事对于居民来说,原本是遵循本民族的惯习自然形成的庆祝活动,但是在政府的推动和组织下,现代的民族节事成为居民与旅游者开展交往活动的特殊场域。居民在“旅游者的凝视”(Urry,1990)下,举办各种庆祝仪式、展现本民族的风俗文化。民族节事旅游场域有别于一般的旅游场域。一般的旅游场域中利益相关者包括地方政府、当地居民、旅游开发商、旅游者等,但是在民族节事旅游场域中,主要利益相关者中没有旅游开发商,只有地方政府、居民和旅游者。尽管如此,民族节事旅游场域仍然是一个拥有不同惯习的利益相关者之间竞争资本的社会空间,是一个由地方政府主导的特殊场域,具有以下特征:

首先,作为外族人群的旅游者进入少数民族聚居区,因为惯习的不同,主客双方较大的文化差异或许会引起当地居民的警惕心理,使得主客双方心理距离加大。

其次,根据Dwyer等(2005)、Ohmann等(2006)和Bull等(2007)的研究,节事的举办会给居民带来一些负面影响,其中最直接的影响是交通拥挤和堵塞。对于民族节事场域的居民来说,旅游者的进入会造成参加庆祝活动的人群更加拥挤,居民会因为自由活动空间减少而产生不满。然而,Jackson(2008)的研究却发现,当居民感知到旅游者带来的好处更大时,便愿意面对负面影响,这一结果也验证了社会交换理论。但是社会交换理论是否适用于民族节事场域中的居民感知研究,还有待检验。在已有的民族旅游和节事旅游的居民感知及其旅游支持度的研究中,研究者们分别基于社会交换(罗文斌 等,2015;刘静艳 等,2016;Gursoy et al.,2017)、地方依恋(蔡溢 等,2017)、文化适应(范莉娜 等,2017)等理论进行模型建构,不断丰富着居民支持度的感知影响因素研究。而在旅游场域理论框架下,居民在民族节事场域中的权力感知是否会影响其旅游支持度还有待探索。同时,传统民族节事与现代民族节事最大的区别在于,现代民族节事增加了旅游者的参与,从而形成了主客关系。国内外研究者发现,影响主客关系的因素众多,主要包括文化因素、政治环境、经济因素等(汪侠 等,2012)。场域理论旨在为“关系分析”提供一个框架,因此它是从关系主义的观点来看待权力的。场域、惯习和资本的概念是相互联系在一起的,每一个概念只有在与其他两个概念的关系中才能发挥作用。权力的大小随着拥有的资本的数量和结构的变化而变化(布迪厄 等,2004)。作为东道主的居民在旅游场域中所拥有的资本主要是身体化的文化资本。文化在居民身上烙上了深深的印记,独特的族群特征不仅表现在外表、气质和待人接物的方式上,还表现在服饰、饮食、仪式、歌舞艺术上,这些元素对于有求新求异需求的旅游者来说颇具吸引力。因此,居民的文化资本能够通过旅游者的消费转化成经济资本,而旅游者利用经济资本从民族节事旅游场域中换取了对文化资本的消费,居民与旅游者之间的互动可以被看成是主客间文化资本与经济资本的交换。在民族节事场域中,我们可以通过居民的权力感探究其在主客关系中所处的地位,如果更进一步,居民的权力感是否是主客交往意愿的影响因素的问题也随之产生。

再次,已有的主客关系的效应研究表明,主客关系对文化变迁、双方价值观观念、认同感、旅游者满意度等方面产生效应(汪侠 等,2012)。而在民族节事场域中的主客交往意愿是否影响居民的旅游支持度也有待研究。总之,通过对民族节事场域居民的权力感、主客交往意愿及旅游支持度的相互关系的研究,能够从微观层面剖析民族节事场域中的主客权力关系,进一步发现居民的旅游支持度的动因,并为和谐的主客关系的建立提供启示。

基于以上论述,本文从旅游场域的研究视角出发,以武鸣“三月三”这一典型的民族节事为实证案例,构建民族节事场域中居民的权力感、主客交往意愿与节事支持度模型,探究居民(民族节事场域中的利益相关者之一)的权力感对其主客交往意愿与节事支持度的影响机制。

1 文献综述、理论假设与模型构建

1.1 权力感

在心理学的权力研究领域,研究者们逐渐转向了对权力的心理特征的研究,并认为权力不仅取决于具体的社会角色,而且是一种可以在个人身上激活的精神状态(Galinsky et al.,2003)。权力的感知包括一个人对影响和控制自我和他人资源的能力的感知,并不一定反映一个人的社会地位或实际的权力(Keltner et al.,2003)。随着权力的概念从结构变量转变为心理变量,权力理论本身也得到了发展。这些理论中最具代表性和应用最广泛的是接近抑制理论,即权力影响个人行为(Keltner et al.,2003);情境聚焦理论,即权力增强个体在不同情况下的认知和行为灵活性(Guinote,2007);社会距离理论,即拥有更多资源的人与他人联系的动机会更少,这使得高权力的人会感觉更大的社会距离(Magee et al.,2013)。尽管研究者们通过理论推导或实证研究分析了主客双方的权力问题,但更多的微观问题,如主客双方的权力感及其效应等微观问题,并没有引起研究者们的注意。

权力感既由长期稳定的社会结构要素构成,也会随临时性的结构变化发生改变。对权力的感知,一方面反映了个体对自己是否拥有权力的长期知觉,另一方面是个体在某些具体情境下产生的心理感受,也就是说在一些特定的情境下,个体会产生自己拥有权力或缺少权力的感知(肖丽 等,2012)。一般权力感来源于个体稳定的结构差异,通常具有一致性和稳定性;而情境权力感来源于情境化的影响,通常具有多变性和不稳定性(Anderson et al.,2006)。Anderson等(2012)开发了一般权力感量表,将权力感划分为控制感(对自身影响和控制他人的能力的认知)和自主感(对自身脱离他人控制、掌握自身结果的能力的认知)两个维度。本文研究的民族节事旅游场域的居民权力感属于情境权力感,不能简单地采用一般权力感量表进行测量。

1.2 权力感与主客交往意愿

根据一般权力感理论,权力感对个体的认知、行为和情绪等各方面都有影响,这种影响可分为积极效应、消极效应和中性效应(韩会芳,2016)。就个体的人际交往而言,高权力感个体拥有更高水平的自信和自尊,更关注自我而容易忽视他人的感受(黄柏兰,2013);而低权力感的个体容易产生退缩行为,也不利于人际交往(Lammers et al.,2010)。也有心理学研究者指出,个体的权力感本身并不带有积极或消极的含义,只是不同权力感水平的个体建构自身社会环境的方式不同而已(韦庆旺 等,2009)。本文研究的居民的权力感是在特殊的民族节事旅游场域中产生的情境权力感,其对居民与旅游者之间的主客人际关系方面势必产生一定影响。主客关系泛指主客之间相互影响而产生的关系,这种关系表现为主客交往的意愿、主客双方的态度、主客交往的行为(模式)等。国内研究者欧阳军(2003)、梁旺兵(2006)和陈娅玲(2006)均认为,具体的环境、场景和氛围会对主客交往意愿产生影响,但他们并没有进一步深入研究这些因素是如何影响主客交往意愿的。以上研究者提到的“具体的环境、场景和氛围”与本文所依据的场域理论都是与空间相关的概念。从理论上看,居民在民族节事旅游这一特殊而具体的空间中所产生的权力感的两个维度(控制感和自主感)会对其主客交往意愿产生影响。

综上所述,本文提出以下假设:

H1:居民的控制感对其主客交往意愿产生显著正向影响。

H2:居民的自主感对其主客交往意愿产生显著正向影响。

1.3 权力感与节事支持度

国外的研究者较为关注大型节事的居民感知与节事支持度的研究,研究对象包括2002年冬季奥运会(Gursoy et al.,2006)、2012年夏季奥运会(Pappas,2014)、2014年世界杯足球赛(Gursoy et al.,2017)等。这些研究都以社会交换理论为理论依据,研究结论虽不尽相同,但都认为居民对经济或者文化的正面感知(收益感知)和负面感知(成本感知)都是节事支持度的影响因素。这些结论验证了社会交换理论在居民感知与节事支持度的关系研究上的适用性。但是,居民感知是一个复杂的心理变量,受多重因素的影响,居民的感知体验不仅仅与交换有关。因此,本文引入场域理论,认为居民在民族节事场域中会产生权力感,这一感知也应该与其节事支持度联系起来加以研究。

综上所述,本文提出以下假设:

H3:居民的控制感对其节事支持度产生显著正向影响。

H4:居民的自主感对其节事支持度产生显著正向影响。

1.4 主客交往意愿与节事支持度

国内外研究者普遍关注主客交往的行为所产生的效应。国外研究者更倾向于对主客交往行为的负面效应进行研究。虽然主客交往可能带来主客双方相互态度的改善(Ami et al.,1985)、提升旅游地的吸引力(Fagence,1998),但是主客交往也可能会导致语言的涵化(Nunez,1989)、民族中心主义的产生(Laxson,1991)。国内研究者对主客交往带来的文化涵化(蒋素琼,2005)、民族认同(孙九霞,2010)、人际关系和社会变迁(孟威,2010)等问题进行了研究。鉴于民族节事场域中主客交往行为难以测量,本文所关注的主客交往行为是民族节事场域中居民的主客交往意愿,而不是实际的主客交往行为。居民的主客交往意愿是考察主客关系的一个指标,能够反映居民对待旅游者的态度以及实际交往行为的意向。本文需要探究民族节事场域中的主客关系与居民节事支持度的关系,因此提出以下假设:

H5:居民的主客交往意愿对其节事支持度产生显著正向影响。

基于文献综述与理论假设,本文构建了民族节事场域的居民权力感、主客交往意愿与节事支持度模型(见图1)。

图1 研究的概念模型

2 研究方法

2.1 案例概况

武鸣区(原武鸣县)是广西首府南宁市辖区,位于广西中南部、南宁市北部。至2012年末,壮族人口共59.5万,占总人口的86%[注]数据来自《广西年鉴.2013》:322.。2015年,武鸣县地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入总量稳居南宁市六县前列[注]胡光磊.武鸣区让“大南宁”脚步越来越近[N].南宁日报,2016 -05-28(3).。2016年撤县设区,武鸣区进入发展的快车道,武鸣的建设规划纳入南宁市统筹范围,基础设施的建设加快了武鸣与南宁中心城区的融合。由中共广西南宁武鸣区委、武鸣区人民政府主办的武鸣“三月三”歌圩活动从1980年开始举办至今已经38年,2011年更名为武鸣“三月三”歌圩暨骆越文化旅游节(下文简称:武鸣“三月三”),2013年荣获“中国歌圩文化之乡”荣誉称号,2014年“壮族三月三”入选国家非物质文化遗产名录[注]参见2017武鸣“三月三”宣传册。。根据武鸣区旅游局的统计数据,武鸣区入境旅游人数从2008年的1.5万人次逐年增加至2012年的3.1万人次,入境旅游者大多来自亚洲国家,其中越南游客最多。国内旅游人数从2008年的200万人次逐年增加至2012年的207.9万人次[注]《武鸣县旅游业发展总体规划(2014—2025)专题研究报告》:66-67.。2014年广西壮族自治区规定每年壮族“三月三”节,广西壮族自治区全体公民放假两天,放假时间是农历的三月初三、初四。最新统计数据表明,2016年武鸣接待旅游者520万人次[注]武鸣区旅游事业日益红火http://www.wuming.gov.cn/article/detail/45393,2018-1-26.。从武鸣旅游者人数的增长轨迹看,或许武鸣“三月三”带动了武鸣旅游业快速发展。

2.2 问卷调查

2.2.1 量表题项设计

由于缺乏可以直接引用的量表,我们开发了测量居民权力感的量表题项,并在2018年的武鸣“三月三”举办前1个月,对武鸣区居民进行了深度访谈。根据一般权力感的两个维度,访谈主要包括两个问题:作为东道主,您认为您有(无)哪些控制或者影响他人(包括旅游者)的行为?作为东道主,您认为有(无)哪些事情可以自己做主?在访谈过程中,一直强调“作为东道主”的字眼,帮助居民围绕这两个问题对武鸣“三月三”的感知体验进行描述。访谈对象共35人,包括了不同性别、年龄、受教育程度、收入、职业等人口学特征。我们使用录音笔记录了所有访谈实况,之后通过文字转录获得研究数据。运用Nvivo 11.0对数据进行内容分析,根据归纳出的10个子概念再提炼出2个主概念,2个主概念即为权力感的两个维度(控制感和自主感),10个子概念被设计为初始测量题项,两个维度各5个题项。居民的主客交往意愿的测量题项借鉴欧阳军(2003)、卢璐(2011)使用的问卷和量表;居民的节事支持度测量题项借鉴Prayag 等(2013)、Gursoy等(2017)的量表。

2.2.2 问卷设计与发放

在正式发放问卷之前,我们带着问卷初稿走访了武鸣区旅游局、文化馆、广电局和文体局的领导,请他们对问卷的内容设计进行审核,修改后形成最终的正式问卷。正式调查问卷分为三部分:第一部分是问卷说明;第二部分是居民感知体验测量量表,所有的题项采用五级李克特量表,“1~5”分别表示“非常不同意”“不同意”“一般”“同意”“非常同意”;第三部分是个人信息,包括性别、年龄、受教育程度、月收入、从事的工作、是否参与表演、是否参与民族节事的管理或服务工作等内容。

综合本研究案例地区域范围的大小(南宁市武鸣区)、测量题项的多少,以及收集问卷的时间等多个因素,确定计划样本量为250人。我们于2018年武鸣“三月三”举办期间,选择人流量最大的3个地点(武鸣区罗波镇社区广场、武鸣区体育中心广场、城东大草坪)进行便利抽样问卷调查。为了提高问卷的回收率和有效率,我们向每一位被调查者简要说明了问卷的内容和填写要求。遇到年龄稍长、文化较低的被调查者,便一对一地向其解释题项的意思,便于其理解并完成填写。最终发放问卷270份,删除无效问卷,最终得到有效问卷249份,问卷的有效率为92.2%。

2.2.3 样本的描述性统计分析

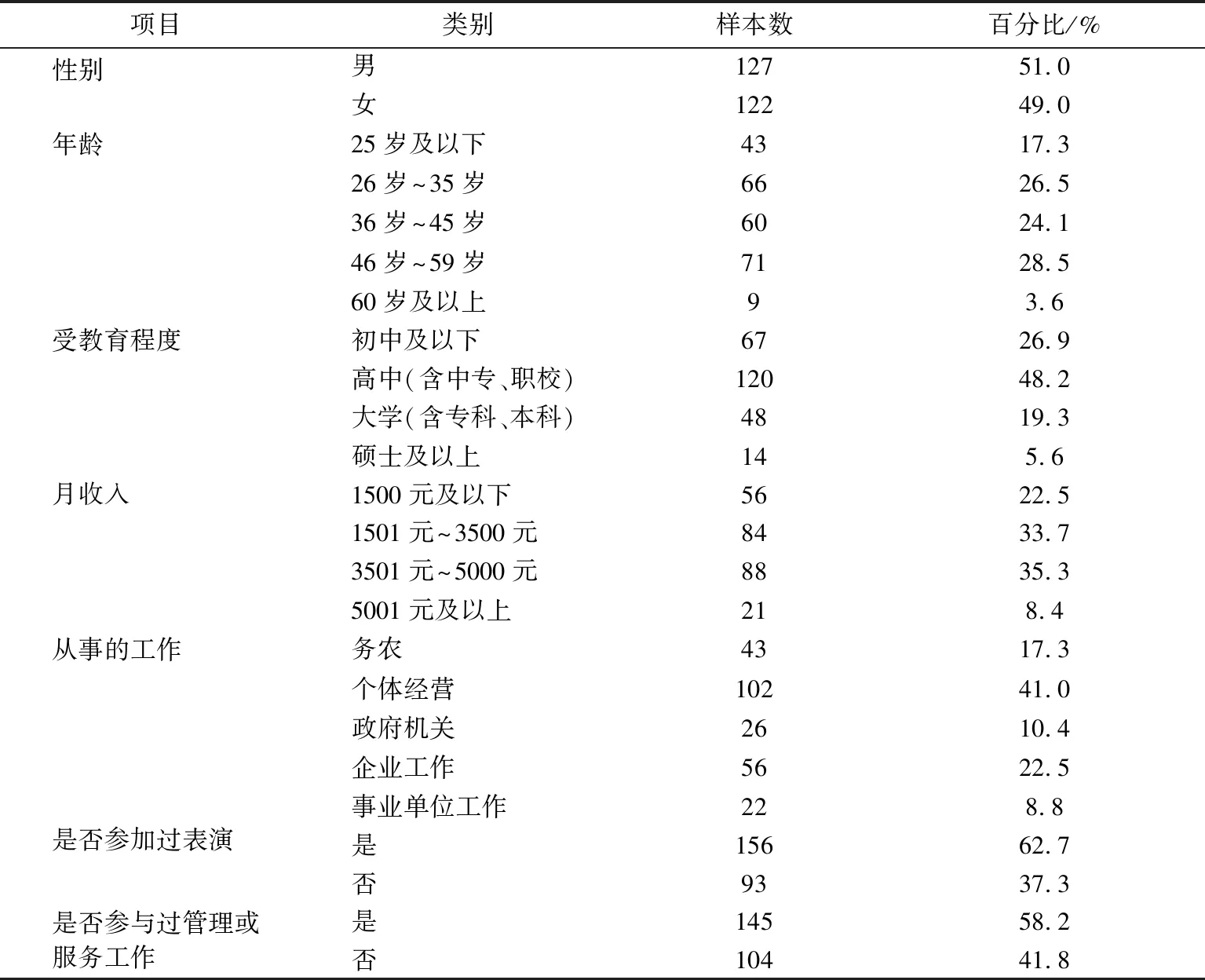

样本选择的目标应尽可能反映总体的特征。从样本描述性统计分析(见表1)中可见:受访者中的男女比例接近,性别分布较均衡;年龄分布上,60岁以下的各年龄段分布较均衡,60岁以上的占比最少(3.6%);受教育水平,高中学历及以下占比最多(75.1%),可见居民普遍的受教育水平不高;月收3501元~5000元的受访者占比最多(35.3%),其次是月收入1501元~3500元的受访者(33.7%),这与武鸣区的经济发展状况较为吻合;从事的工作中个体经营(41.0%)比例最大;大部分受访者参与过民族节事的表演(62.7%)或者管理服务工作(58.2%),这也说明武鸣“三月三”的群众参与度较高。

表1 样本的人口统计特征(n=249)

3 数据分析与结果

3.1 测量模型检验

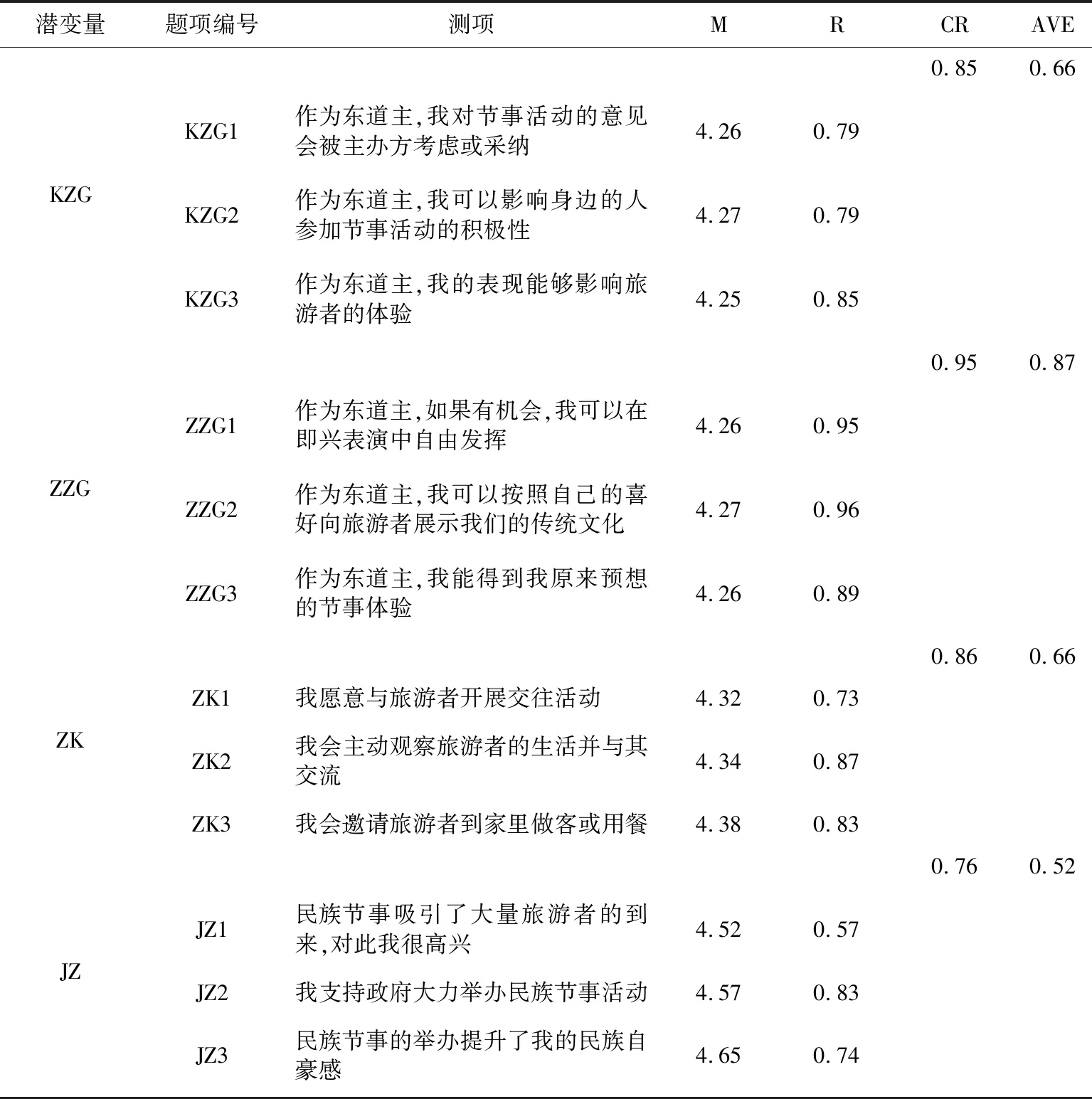

为了保证研究的科学性和结果的可信度,本文首先进行量表的信度分析。采用Cronbach’α系数来检测量表的信度,α值在0.6以上,表示量表的信度可以接受,若α值高于0.7,表示量表具有髙信度(Nunnally et al.,1994)。本文运用SPSS 21.0 软件运算出居民权力感量表、主客交往意愿量表和节事支持度量表的Cronbach’α系数,结果显示权力感量表的Cronbach’α系数为0.840,其中控制感的Cronbach’α系数为0.767,自主感的Cronbach’α系数为0.849;主客交往意愿量表的Cronbach’α系数为0.721;节事支持度量表的Cronbach’α系数为0.747,均大于0.7(标准值),表明3个量表的信度指标良好。

验证性因子分析用来测试潜变量与对应的测量题项之间是否符合研究者所设计的理论关系。验证性因子分析所得的因素负荷量也称为标准化回归系数,反映了测量变量在各潜在因素中的相对重要性。运用AMOS 21.0软件对居民权力感量表进行验证性因子分析发现,居民权力感两个维度部分题项的因素负荷量低于0.5(标准值)(Hair et al.,2006),故将其删除。运用AMOS 21.0软件对权力感测量模型进行拟合优度检验,结果显示:卡方值与自由度之比(χ2/df) 统计量为 1.378(适配标准<3),RMSEA=0.039(适配标准<0.08);GFI=0.997,CFI=0.997,IFI=0.997,NFI=0.991,均达到适配标准(>0.9),因此,权力感测量模型与样本数据之间有良好的拟合。

组合信度CR用来检验量表的聚合效度,反映每个潜变量中所用测量题项是否一致地解释该潜变量。平均方差抽取量AVE反映解释该潜变量的程度。再者,区别效度是判断各潜变量之间的差异化程度,常用的方法是比较各潜变量的平均方差抽取量AVE的平方根与各潜变量之间的相关系数,如果前者大于后者,说明模型的区别效度良好(Fornell et al.,1981)。如表2和表3所示,各潜变量的组合信度CR均大于0.6(标准值)(Fornell et al.,1981),平均方差抽取量AVE均大于0.5(标准值)(Bagozzi et al.,1989),说明量表的聚合效度良好,区别效度良好。

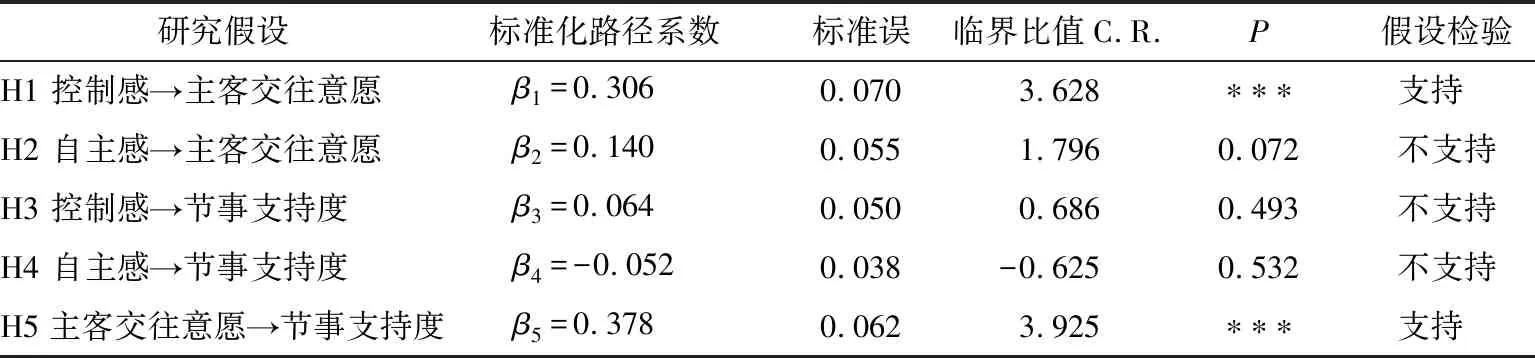

3.2 结构模型检验

继续使用AMOS 21.0软件对所构建的理论模型的数据拟合情况以及变量间的关系进行检验。通过运算,模型输出结果如图1所示。用最大似然法对概念模型和假设进行了检验,结果显示,结构路径模型的拟合指数(χ2/df=1.536,RMSEA=0.046;GFI=0.955,CFI=0.985,IFI=0.986,NFI=0.960)均达到适配标准,说明结构模型与样本数据之间拟合效果较好。

如表4所示,居民的控制感越强,其主客交往意愿越强(β1=0.306,P<0.01),假设1得到支持;居民的自主感对其主客交往意愿不存在显著影响(β2=0.140,P>0.05),假设2没有得到支持;居民的控制感对其节事支持度不存在显著影响(β3=0.064,P>0.05),假设3没有得到支持;居民的自主感对其节事支持度不存在显著影响(β4=-0.052,P>0.05),假设4没有得到支持;居民的主客交往意愿越强,其节事支持度越强(β5=0.378,P<0.01),假设5得到支持。居民的控制感通过主客交往意愿间接地对节事支持度产生正向的影响。

表2 测量模型检验结果

注:KZG 代表控制感;ZZG代表自主感;ZK代表主客交往意愿;JZ代表节事支持度;M为各题项的测量均值;R为各题项的因素负荷量;CR 为各潜变量的组合信度;AVE 为各潜变量的平均方差抽取量

表3 测量模型的区别效度检验

注:两个不同潜变量交叉处的数字为两者之间的相关系数;括号内的数字为AVE的平方根;***表示P<0.01,**表示P<0.05

图2 结构模型路径图注:***表示P<0.01;虚线表示不存在显著影响

表4 结构模型中各潜变量关系的路径系数及假设检验

注:***表示P<0.01

4 结论与讨论

以武鸣“三月三”为研究案例,本文运用结构模型分析方法验证了民族节事场域中的居民权力感(控制感与自主感)、主客交往意愿与节事支持度之间的关系。结果表明,“居民的控制感→主客交往意愿→节事支持度”的研究假设得到了验证。其中“居民的控制感对其主客交往意愿产生显著正向影响”的结论虽然与Magee 等(2013)的研究结论不一致,但与Schutz(1966)所提出的“控制感对人际关系的满意度产生重要作用”的观点一致。本研究是对已有的关于主客关系影响因素研究成果的补充。居民权力感的两个维度控制感和自主感的均值均为4.26,表明居民在民族节事场域中的权力感较高,这可能与民族节事场域中居民所拥有的文化资本及东道主的身份有关。在武鸣居民的惯习中,热情好客是其重要民族传统之一,主客交往意愿(M=4.35)和节事支持度(M=4.58)的均值较高,说明居民的该惯习在民族节事场域中得到了很好的保存。同时,本研究进一步发现,在政府举办的现代民族节事中,居民对节事的支持度依然很高。居民并不介意因旅游者的到来而产生的负面影响,反而表现出对现代民族节事的极大认可。如果用社会交换理论来解释的话,可能是因为居民所获得的“收益感知”大于“成本感知”(Jackson,2008);如果用旅游场域理论来解释的话,可能是因为居民举办民族节事的惯习力量抵消了旅游者所带来的不便。而且居民的节事支持度不受其权力感和人口学统计因素的影响;居民的主客交往意愿对其节事支持度产生显著正向影响,说明居民与旅游者的关系越好,其节事支持度越高。这一结论推进了节事研究领域中被忽视的主客关系研究(Getz et al.,2016)。

本文提出的居民的自主感对其主客交往意愿产生显著正向影响的假设(H2)没有得到数据支持。虽然权力感的两个维度自主感与控制感之间存在一定的相关性,但是二者在对主客交往意愿的影响方面却表现出明显的差异性。与控制感对主客交往意愿产生正向的显著影响不同,自主感对主客交往意愿的影响并不显著。目前旅游研究领域还鲜有关于旅游主客的自主感研究,因此本文关于民族节事场域居民自主感的研究无疑是一次新的探索。另外,居民权力感的两个维度对其节事支持度产生显著正向影响的假设(H3和H4)没有得到数据支持,说明居民的权力感对其节事支持度的影响不显著。换言之,居民对民族节事的支持不受个人权力感知的直接影响。这一结论尽管没有为居民民族节事旅游支持度的直接影响因素研究增加新的权力感变量,但是本研究把权力感概念引入居民旅游支持度的研究中,为其他旅游场域的居民感知与旅游支持度的相关研究提供新的视角。

为了民族节事旅游的可持续发展,在实现民族地区的经济繁荣和传统文化的保护与传承的过程中,居民的支持尤为重要。正如本研究结论所示,居民的控制感正向显著影响了居民与旅游者的主客关系,进而正向显著影响其节事支持度。因此,民族节事的主办方应该给予居民更多参与节事管理的权力,并且鼓励或者创造条件加强主客间的融洽关系,使居民在民族节事场域中更多地体会到作为东道主的权力和责任,共同为民族节事旅游的发展贡献力量。

5 研究局限性及展望

本研究存在几点局限性:首先,受篇幅所限,我们仅研究了民族节事场域中的主客关系中一方的权力感问题,后续将开展旅游者权力感研究。其次,本研究所选择的案例是当地政府主导的民族节事,研究结论是否适用于其他类型的民族节事(比如民众自发组织的节事)还需要进一步验证。最后,本文采用定量研究方法,验证了民族节事场域中居民控制感、主客交往意愿与节事支持度之间的因果关系模型,同时也发现了本案例中的3个潜变量的测量题项的均值都在4分以上,但没有进一步对这些发现的缘由展开论述。后续将采用质性研究方法,深入探究民族节事场域各种关系的作用机制。