档案见证建国初期的城市人口疏解

2018-04-17庞晨

庞晨

根据档案记载,建国初期的北京曾因为城市人口过快增长,给城市管理带来了许多负面影响,为此中央曾出台过多项措施来疏解城市人口。

50年代初,动员盲目流入城市的农民还乡工作

新中国成立之初,百废待兴,困难重重,直到1953年我国才真正迎来了大规模的国家建设。为响应国家大规模工业建设的号召,当年制定的《北京城市建设总体规划》中强调要把北京建设成为以重工业为主的现代化工业基地。中共北京市委、市人民政府为解决当时北京基本建设劳动力短缺现象,有计划地从外省农村招收农民工,以解决劳动力不足的矛盾。

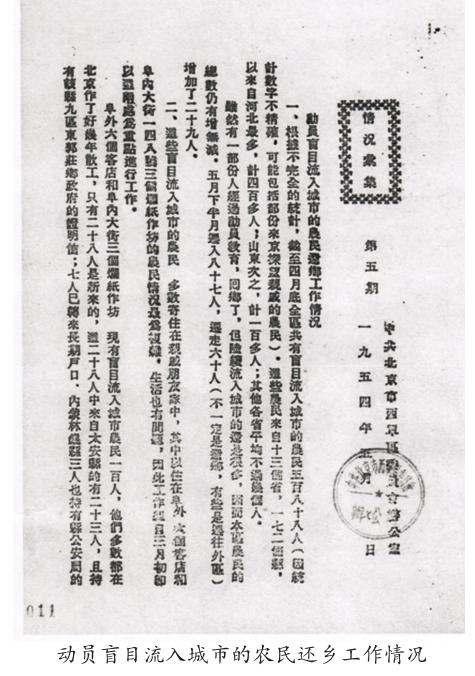

但随着城市建设进程的加快,来京务工的农民数量也相应迅猛增长。根据西城区档案馆的档案记载,1954年西单区曾抽调公安、劳动、民政部门的干部对这些来京务工农民作了深入调查,发现他們的籍贯主要以河北省居多、山东省次之。这些人中有一部分寄住在亲戚朋友家中,有一部分集中居住在阜外大街附近的客店内。他们来京的原因主要有以下几点:一是对国家经济建设的发展认识不足,盲目来京找工作。一些农民听说首都建设任务重,用人多,工作好找。有些农村青年向往首都,愿意来参加社会主义建设;有些是羡慕城市生活,认为挣钱容易,工作轻松,嫌农村苦、没前途。但他们绝大部分是私自来的,只有一小部分人拿了村、乡政府的介绍信。二是有些单位私自向农村招工,造成大批农民盲目进京找工作。随着首都建设步伐的加快,很多建设项目面临任务重劳动力不能满足的情况。“人市”作为当时社会上自发形成的劳动力市场,聚集劳动力少则数十人,多则上千人。于是一些用人单位常常未报计划或未经批准,私自到农村或“人市”上招工,造成了用工混乱的现象,助长了农民流入城市的无序状态。

盲目流入北京的农民严重影响了城市的社会治安和秩序。他们绝大部分白天背着行李在大街上乱转,有的到“人市”做短工,有的做小贩,寻求生路。夜晚没有固定住所的人只能在城门洞、车站,甚至旷野中露宿。还有的人因给不起店钱,卖掉了铺盖或赊欠店钱。露宿街头的农民有的成群结伙向当地居民借钱,随地便溺、偷窃诈骗、抢东西的现象也时有发生。

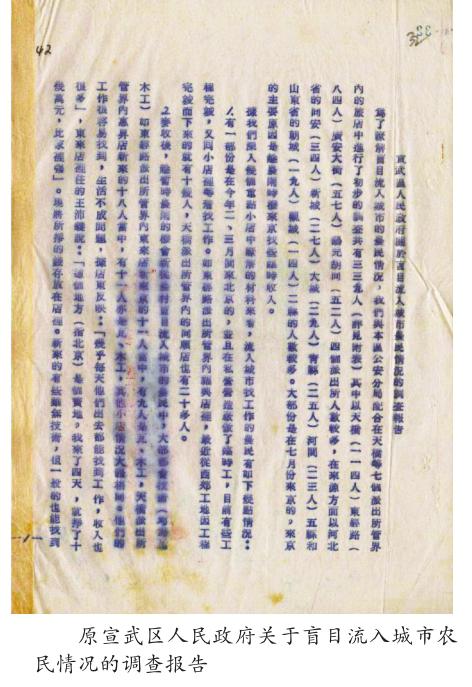

针对这些问题,中央连续出台了一系列限制农民自由进城的政令。1953年4月17日政务院公布了《关于劝止农民盲目流入城市的指示》,1956年12月30日国务院发布《关于防止农村人口盲目外流的指示》,1957年3月2日国务院又发布《关于防止农村人口盲目外流的补充指示》,9月14日再次发布《关于防止农民盲目流入城市的通知》。北京市于1953年4月20日成立了动员农民还乡办公室,并在各区县成立工作组,抽调公安、劳动、民政部门的干部临时参加动员工作。一是对盲目来京农民大力开展收容、动员、遣送返乡工作。按照中央“城市遣送,农村安置,生活困难适当补助路费”的方针,工作组的干部们先做好来京农民的思想工作,通过说服教育,解除思想顾虑,动员他们返乡,对其中生活有困难的农民免费提供食宿,补贴返乡车费。二是规范招工制度,禁止各单位私招盲目来京农民。为了制止一些单位私自招工,北京市逐步规范招用工制度。1955年3月,北京市劳动局颁发《北京市建筑单位招用外地工人暂行规定》。1956年3月,北京市人民委员会发布《关于劳动力管理和供应工作的几项规定》,明确劳动力统一管理的方针,要求市属企、事业单位招用新工人必须提出计划,由主管部门批准;凡需要从外地招工时,必须经劳动局转报劳动部批准。通过党和政府有关部门对私招工人情况的监督检查,各单位私招乱雇现象大大减少了。三是取缔“人市”,堵塞私招渠道。据档案记载,《宣武区关于盲目流入城市农民情况的调查报告》中曾多次提到“人市”与农民盲目流入城市和单位私自招工有着密切联系,为此当时区里每天派干部去“人市”进行政策宣传教育,动员市场中的外地农民返乡,对市场上私自招工的单位进行检查处理。此番工作几经周折,直到1959年9月7日北京市人民委员会批转市劳动局《关于继续取缔“人市”的报告》,明令坚决取缔,从而基本取消了“人市”。

60年代初,精简城市人口工作

1958年开始的“大跃进”运动,带动了新的一批劳动力投入到首都建设中来。这一时期,北京市人口的净迁入量与净迁入率,超过了“一五”计划时期的一倍以上,成为新中国成立后北京人口规模增长的最高峰时期。随后又遇到了三年自然灾害,造成农业减产,农民的粮食产量不足以供应日渐庞大的城市人口,部分农村出现饿死人的现象,城镇居民也因饥饿而出现了水肿病,为此党中央不得不开始对国民经济进行大幅度的调整。

1961年1月,中共中央举行八届九中全会,全会公报中明确指出:“1961年应当适当地缩小基本建设规模,调整发展的速度,在已有的胜利的基础上,采取巩固、充实和提高的方针”,至此,对中国经济克服严重困难,纠正大跃进错误起了巨大作用的“八字方针”就出台了。5月31日,陈云在中共中央北京工作会议上指出:“三年来,我们招收城市职工二千五百多万人,使城市人口增加到一亿三千万,现在看来,并不恰当。”原因在于“粮食并不够,工业摊子铺得太大,用人又太多,人浮于事”,他认为这样下去是不行的。6月28日,中共中央发出《关于精减职工工作若干问题的通知》,于是清理城市农村劳动力、精简职工的工作正式启动。

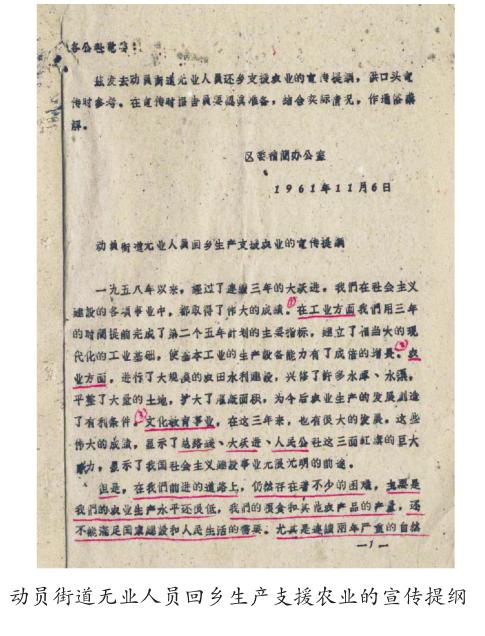

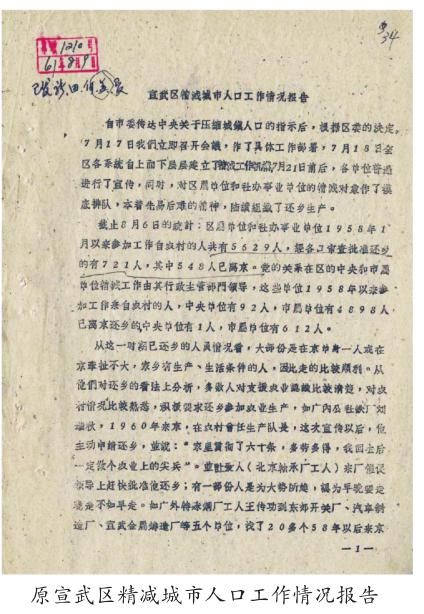

同年,北京市正式开始了人口精简工作。各个区县开始成立精简城市人口工作办公室,在全市上下掀起了动员城市人口回乡的高潮。首先是从思想上开始抓,根据档案记载,当时原宣武区精简办公室发布的动员街道无业人员回乡生产支援农业的宣传提纲上就提到:“城市人口回乡生产,不仅可以解决农业劳动力不足的问题,而且也可以减轻农村对城市的供应……这是支援农业、发展农业的最实际、最有效的好办法。”其次,对城市内划为精简人员的情况做到了细致的调查研究。根据1962年一份原西城区委精简办公室所作的《关于对西城区无业居民户动员还乡情况的报告》中记载,当时西城区内无业居民有10653人,近3成左右是原籍有生活条件,可以还乡生产。其中通过动员已有776人还乡,还有1921人尚未还乡。这些人经过多次动员,但仍未还乡,原因大致分为几类:一是在北京有临时性工作,不愿还乡。二是与原籍亲属关系不好不还乡的。三是留恋城市生活,怕在农村受苦的。四是强调自身有病,需要在北京医治的。五是过去有政治问题,碍于面子怕还乡抬不起头的。最后,各区工作组本着先易后难的精神,陆续组织精简对象还乡生产。据《宣武区精减城市人口工作情况报告》记载,当时区里组织精简对象还乡工作是分以下几个步骤进行的:一是贯彻先易后难的精神,对还乡生产的精简对象分类排队。当时各单位对还乡对象以在京有无牵扯、还乡后有没有生产和生活条件、对还乡的认识及态度这三方面为依据加以分类排队。二是搞通思想,切实帮助解决实际问题。据调查,在还乡人员中有少数人因为涉及在京已成家或正在谈婚论嫁中,对还乡有思想顾虑。于是,各单位除通过对这类人员进行深入思想动员外还给予他们安排探亲假等措施,使他们的还乡问题得到解决。三是热情欢送,做好还乡前的各项组织工作。各单位在还乡人员临走前都会组织召开欢送会,给他们拆洗被褥、帮助办理各项手续、购买火车票、运送行李并直接派人送到车站,给还乡人员提供一切便利。据档案中记载,截止到1961年8月6日,原宣武区区属单位和社办事业单位从1958年1月以来参加工作来自农村的共有5629人,经各口审查批准还乡的有721人,其中548人已离京。

随着精简工作的深入推进,当时北京市由此净迁出人口大幅度上升和农业人口转非农业人口出现大量负值。到1962年9月,全国共减少职工940多万人,城镇人口由上半年的12707万人减为11659万人,净减1048万人。1963年3月3日,中共中央和国务院决定,1963年再精减职工160万人,减少城市人口800万人。在党的号召下,这一工作迅速完成。7月31日,中共中央批准中央精简小组作出的《关于精减任务完成情况和胜利结束精减工作的意见的报告》决定基本结束精简职工工作。报告中指出:由于大量地减少了职工、城镇人口和吃商品粮的人口,加强了农业战线,减少了工资开支,减少了粮食销量,提高了企业的劳动生产率,对于改善城乡关系,争取财政经济的好转,起了很大的作用。精简工作结束时,毛主席赞扬道:“我们的中国人民、我们的广大干部,好呀!叫做两千万人呼之则来,挥之则去,不是共产党当权,哪个党能办到?!”

回顾建国初期的城市人口疏解,对当前北京大力开展的疏解非首都核心功能、调控人口工作仍有重要的启示和借鉴作用。2017年2月23日至24日,习近平总书记对三年前的北京考察进行回访。他明确指出,北京的城市规划建设一定要让人口资源环境同城市战略定位相协调,城市布局同城市战略定位相一致。习总书记的两次北京视察,深刻阐释了“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这一重大问题。相信广大党员、干部在习近平总书记视察北京重要讲话精神的指引下,坚定信心、脚踏实地,一张蓝图绘到底,撸起袖子加油干,一定能不断开创首都改革发展各项工作的新局面。