河段尺度下的城市渠化河道近自然化策略研究

2018-04-17吴丹子

吴丹子

河流近自然化理念最早来源于19世纪欧洲阿尔卑斯山区山地溪流的生态修复治理,以此反思工程化对自然生境的影响,并逐步推进城市区域河流向自然回归的研究与实践。德国风景园林师阿尔维·塞弗特(Alwin Seifert)最先在他的著作《近自然水利工法》(德文《Naturnäherer Wasserbau》)中提出这一概念:运用低成本的治理方法,将城市河流塑造为接近自然河流景观的一种整治方案,这种模式代表了人类向文明转化、工程结合艺术、美学与实用价值兼顾的道路[1]。这一概念的转变虽早已在西方发达国家实现,但对于仍在高速发展的中国来说预示着传统的水利技术手段到了需要革新的时代。

1 河段尺度下的城市渠化河流

1.1 研究尺度限定

河流系统是一种多重等级系统,大尺度的环境因子直接影响小尺度的边界条件和物理过程[2]。流域的边界往往易识别和限定,常为研究自然河流的单元。但对城市河流影响较大的是两侧高聚集度的经济和社会活动以及高密度人群,行政区划下的业态布局、制度法规、经济形势则对河流生态系统的走向起决定性作用[3]。本文作者选用流域尺度、河段尺度与特征河段的河流尺度分类方法[4-5],选取河段尺度这一在城市中最直观的尺度类型为主要研究对象,以此开展近自然化的策略研究(图1)。

1.2 城市渠化河流的特征

1.2.1 形态特征

1 河流的流域尺度和河段尺度示意图Diagram of rivers at the drainage basin level and reach levels

2 渠化河流断面形式Channel sections

城市渠化河流相较于自然河流而言,其在平面形态、垂向形态(河道至基底)、纵向形态(上游至下游)及时间维度上均有较大改变。平面以两岸几近平行的模式沿直线或直线微弯状态延展;垂向的渠化河流形态可分为3类,即矩形断面、梯形断面和复式断面(图2);纵向剖面呈平直微倾斜,缺少自然蜿蜒河流的深潭——浅滩特性;从时间维度看,如不受外界干涉,渠化河流的受力在纵向的同水平位置基本相同,泥沙会在河底淤积,河床被逐渐抬高(图3)。

1.2.2 功能特征

城市河流具有排水(防洪和水利)、空间、亲水和自然生态功能,但由于常被当作城市基础设施,只注重防洪排污而被渠化。水渠结构缺少能够蓄水的“安全腹地”,行洪区域狭窄导致洪水流速加快,水位急速上涨,加剧城市内涝。伴随城市生态文明建设的需求,城市河流应通过科学和生态的行洪方式,促使其兼具经济效益、生态效益和社会效益的综合城市公共空间功能。

1.2.3 空间特征

1)空间受限。

渠化河流在水流动过程中受到2种空间限制:行洪限制和河道自动态过程限制(图4)。为应对城市洪汛安全,每个城市会确定自己的防洪级别(10年一遇,20年一遇,50年一遇或者100年一遇)。城市会为每一条河流指定该城市防洪级别的最高水位,并依此确定河流堤坝的强度和高度等级。城市最高水位是一个能高出所有洪水位的理论值,是依据当地洪水的概率统计和复发时间间隔所设定的一个相对值[6]。而绝大部分城市防洪级别明显高于实际洪水量,堤坝内水量极少,水面高度远低于两岸。渠化的河槽多为防水混凝土构筑,河流的自动态过程被限制,河流形态不发生改变。

4 渠化河流受两种空间限制The canalized river is restricted by two kind of spaces

2)空间阻隔。

构筑防洪墙、抬升防洪堤、硬化河槽是渠化河流的主要工程做法,这不仅会阻碍使用者视线的通透性,也往往将城市与河流空间割裂。

1.3 城市渠化河流的分类

针对城市中的渠化河流,并依据城市渠化河流的空间特征,即渠化河流受到行洪限制和河道自动态过程受阻以及城市与河流的空间阻隔,以此将其分为3类:空间紧缩的河道、有弹性余地的河道、有较大空间拓展的河道。

1)空间紧缩的河道。

城市中心地带的河流往往与城市建设用地紧密相邻,高墙林立间的河流被人工的垂直堤坝所禁锢,此类可称之为空间紧缩的河道。其常水位线往往较低,河流与城市景观脱节,容易遭到忽视(图5)。

5 空间紧缩的河道Constrictive rivers

2)有弹性余地的河道。

有一类城市河渠,虽构筑防洪墙或堤坝,但仍具备一定拓展空间。这里的“空间”一是指防洪墙或堤坝内的空间,即堤坝距离常水位的河流边界的空间,二是防洪墙或堤坝以外的空间(图6)。

3)有较大空间拓展的河道。

有些城市河道比邻或穿越着城市中的绿地(公园绿地、防护绿地)或非建设用地(农林用地、其他非建设用地、空闲地)等,这些潜在城市公共空间,可作为河流空间的区域[7-8](图7)。

2 城市渠化河流近自然化策略

城市河道近自然化是以自然为导向,以城市安全和防洪安全为前提,在满足一定的城市基础设施功能的基础上,通过生态工程技术和空间营造策略,恢复河流自动力过程及部分生态服务功能,使河流趋于自然的一种景观塑造方式[9]。不同类型的城市渠化河道因其特定的空间特征和社会影响机制,其改造方式及近自然程度也会有所不同,本文依据3类城市渠化河道,提出相对应的城市紧缩型河道策略、城市弹性型河道策略和城市开拓型河道策略,并针对每类策略进行相应实施方法的总结。

2.1 城市紧缩型河道策略

城市紧缩型河道虽然可利用空间狭小,但恰恰是城市转型调整和塑造未来城市内部高品质开放空间的重要场所[6]。紧缩型河流空间的生态修复需涉猎两大关键因素,一是水流上下波动导致的瞬时洪峰,二是堤坝的形态和稳固性不可随意调整。因此在不破坏河道本身结构需求的基础上,可以以点带线,在河道堤岸沿线及河道内部寻求机会空间。

6 有弹性余地的河道River with resilient space

1)选择性空间扩展(Selective space expansion)。

在河道堤岸沿线寻找点状或线性的机会空间进行近自然河滩营建,促使自然属性从河流过渡到城市。城市建设用地旁的河道,水流速往往较高,当水流被不断冲刷到被拓展的小空间里,流速逐渐平缓并带来泥沙淤积形成沉淀。如果增加植物附着,可累积并稳固沉淀物,演变成湿地斑块,为动植物营造生态栖息地,对周边空间产生多样的影响。这类生态节点不仅可以应对泄洪压力,还使得周围居民有更多的机会近距离接触河流。

2)生态浮岛(Ecological floating island)。

将植物种植在水体内的生物工程技术可称之为生态浮岛,也称为植物浮床技术或漂浮湿地[10]。它通过植物和微生物的化学分解作用改变水质,可在一定程度上软化景观、净化水体、创造生物栖息空间、消波和重新调整河道水生态环境,完善水域内的生态体系。例如美国费城某总部园区内的露台水面上,漂浮着用再生塑料制作并栽种多种植被的浮岛,这片浮岛软化了150m的硬质船坞驳岸[11]。

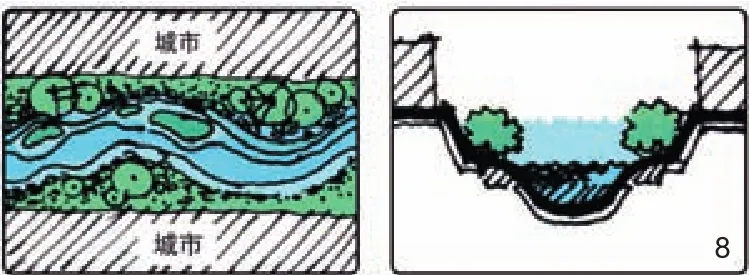

3)浅水通道(Low water channel)。

在水量较少或渠道较宽的河渠内可采用“浅水通道”策略,即挖开渠槽硬质底面,将挖出的泥土堆置河床两侧,形成浅滩湿地,水流可处于一个动态发展过程中,泥沙输出与沉积过程会随时间逐渐调整河流和河漫滩的形态,缓慢恢复自然河流的深潭——浅滩自然动态过程(图8)。水流速制约浅滩的稳固程度,如城市暴雨频繁会影响浅滩塑形,届时则需通过人工技术手段加固,也可借助植物根系的固结、缠绕和穿插作用,用以抵抗水流冲刷和重力侵蚀。例如日本横滨市政府将“低水路”工法运用到柚川河修复项目中,这是浅水通道策略的实际应用,并获得较好的修复成果[12]。

7 有较大空间拓展的河道River with reasonable expanding space

4)驳岸软化(Embankment softening)。

空间紧缩型河道因其常作为排水渠,需强化应对水流冲刷的能力,不宜降低堤坝强度。因此可对硬质驳岸进行简单的软化处理,比如驳岸放坡和基底覆土种植等方法。

2.2 城市弹性型河道策略

城市弹性型河道策略应对有弹性余地的河道近自然化改造。渠化河道的潜在拓展空间可以选择堤内或堤外这两类空间。当渠化河流具备其中一种,或两类兼具,说明其具有成为城市弹性型河道的优势。弹性型河道策略聚焦于河堤结构调整、堤内外2类空间的利用以及河道平面形态的重新塑造上,使得城市河流可以恢复部分自然属性,弹性泛洪,并进行河床内物质交换,提供动植物的栖息环境。“海绵城市”“水敏城市”等应对城市雨洪问题的理念也是提出预留弹性洪泛空间,用疏解的方法应对城市内涝问题。除了生态功能调整,弹性蓄洪空间还可被利用为城市民众休闲活动的场所。

2.2.1 重塑河堤形态

水利部门修建河渠堤坝主要是为了保护城市安全,但往往使得河流的洪泛区失去了原有的功能和作用。由于建设目的、资金投入和工程工期等原因,大部分堤坝是矩形或梯形的硬质混凝土结构。因为土质堤岸往往会被高速水流冲刷流失,堤岸上的树木也会因根部腐烂或外力作用而倒下从而毁坏堤坝的安全。渠化河流的近自然化并非以拆除堤坝为前提,相反,安全稳固的堤坝才是保障河流安全的屏障,硬化的堤坝结构可以以趋向于自然生态的方式被重新塑造。

8 浅水通道Shallow water passageway

1)堤岸软化。

目前水利工程中普遍采取的河道生态修复策略是构建“生态河堤”,也可称为软化堤岸,即通过生物工程技术手段,将人工的、不可渗透的硬质护岸修复为自然形态的、可渗透的软化驳岸。渗透性的自然河床可促使城市河流重新成为大自然循环中的一个介质,使河岸与河流水体之间产生物质交换和水资源调节过程[13]。生态河堤更加适合生物生存和繁衍,增强水体自净作用、调节水量、滞洪补枯[14]。

2)重塑形态。

硬质混凝土堤坝的形态可根据堤坝结构、功能和两侧空间进行调整,覆土的方式可以软化硬质边界,重构新的堤岸形态。新的堤岸延展后与原有的洪泛区相连,平坦而稳固的堤岸既可成为动植物的栖息地,也可适用于建设多样的城市慢行系统的开放空间。比如德国沃尔特市的美因河河堤覆土后形成一片绿地,靠近陆地一侧的平坦堤岸被建设为河堤公园和部分停车场,临河一侧则设计了可以享受日光浴的草地和座位。由于堤岸覆土平缓,加上多样化的设计方式,使得原本硬质的防洪工程融入绿色环境,使人难以察觉[6]。

3)堤岸加固。

重塑堤岸形态会改变堤岸的受力,弱化原有结构的稳定性,造成城市安全隐患。可通过工程方式加固,将钢筋混凝土桩或墙体从堤坝顶端垂直打下,这相当于增加了堤坝内部的结构。德国慕尼黑市就运用了水泥土混合墙体法,对伊萨河河堤进行了加固改造,利用重型钻机从堤顶向下挖出一条1m宽,4~5m深的沟,再用水泥膨润土灰浆以一定比例混合土壤灌注到深沟里[15]。这样就使得覆土堤岸足够稳固以抵御洪水侵袭,还能保留河堤上的老树。

4)退堤增加洪泛区。

在有条件的前提下,比如有大量资金支持和城市预留空间,拆除原有堤坝,向城市区域后退一定距离,再以新技术修建一条新的生态堤坝,为城市河流留出较为宽泛的弹性蓄洪空间,并将城市生活引入河堤内侧。德国埃姆舍河原先是一条狭长的水渠,其新版总体规划里将一侧河堤向外拓宽150~600m,实现渠化河流的蜿蜒动态变化,这一片广阔的新河流区域将被设计成为一处河流公园,成为老鲁尔工业区内一片近自然区域[16]。通过合理的投入,用以增加这一地区潜在的多重效益是值得的(图9)。

5)临时性防护堤。

有些城市的防洪级别虽然很高,但每年也就只有不定期的短暂洪水经过,其他时节往往河道干涸,高耸的堤坝严重地影响了河道景观。那么临时性的防洪组合设施就可以被利用起来,堤岸不需要太高,当河水上涨时,将防洪设施安装在河堤上,平时则被储藏起来。这样就可保留城市与河流的视线通透关系。这种设施已被用于一些欧洲的小镇上,并得到良好实施。这一做法需要具备一些先决条件。首先防护设施需严密防水并具有强抗压性,另外,使用的城市要具备良好的洪水预警机制以及一个专业的维护团队。

2.2.2 塑造洪泛平原

无论是退堤增加的洪泛区还是河流原先预留的空间,这都是非常宝贵的区域,也是河流重要的组成部分。洪泛平原的设计要遵从几个原则,一是合理利用洪泛区,因为这一区域可以滞留营养物质,为生物栖息提供生境,也可以成为人类感受自然、游憩活动的城市空间;二是关注洪泛区的边界,增强河流边界效应;三是寻求多样性的改造途径,满足人和动植物的多重需求。

1)营造生境栖息地。

水流的横向波动和垂直波动带来了营养物质的输送和交换,在河漫滩增加水塘、凹地、土丘可以使场地复杂多样化,满足多种动植物的生存习性与养分养料。水塘、凹地、土丘的设计可依据河流的预期生态目标来决定。

2)营造城市公共活动地。

水流速较高时可采用砾石滩等固土强度较高的方式,砾石滩也可作为城市公共活动的场地,在减少干扰河流流动的前提下,使人接触河流开展城市休闲活动。德国伊萨河在城市段和近郊段的改造过程中,恢复了大量砾石为主的河漫滩,同时在桥下和河流拐弯处设计了石阶和砂石堤岸。这些人造结构的自然外观也提供了一个有吸引力的娱乐区域,夏天来这里晒太阳的市民络绎不绝,已经成为一处天然阳光浴场[17](图10)。2.2.3 疏导河道形态

当城市渠化河流因为堤岸的调整而有了更多的弹性空间,疏导河道形态就可以纳入河流生态修复的考量之中,河道不再拘泥于等宽的直线,而是可以参考自然河流形态,恢复其自动力过程。

1)拆除河道的硬质边界。

有些城市河流拆除边界后,只需依靠水流动行程的冲刷效力就可以使原有河道调整,恢复蜿蜒形态;但大部分城市河道需要大量人为干预,才能对河道形态进行调整,恢复近自然的状态。

2)允许河道进行适当迁移。

俗话说“水滴石穿”,水有巨大的冲刷力量,是促使河道变化的最大动力。留予河道一定的弹性空间,允许河道随自身动力和外力的双重作用下,迁移而形成可控的形态变化,是疏导河道形态的最主要策略。

3)依据河流空间建设复杂的河道形态。

可利用空间较少时,设计成弯曲率在1.0~1.3的顺直微弯型河道;可拓展的空间较大时,设计成弯曲率在1.3~3.0的蜿蜒型河道;可利用空间较宽泛时,对河床进行地形疏导,也可通过水力模型验算,构建近自然的分汊型河道,包括网状、辫状或游荡型。

2.2.4 增加生境岛屿

9 埃姆舍河退堤以增加蓄洪区Setting back the dike of one side in Emscher to create flood storage area

河流生境岛屿是指通过河流环绕湿地,隔离频繁的人类活动干扰,以较小的生态空间实现生物多样性的栖息场所[18]。生境岛屿在城市河流中非常少见,因为大部分滩岛在漫长的城市化过程中被占据和消磨。生境岛屿的做法多样,一种是运用生物工程技术,在河道较宽的区域以土质岸坡为堤,局部抗压固定的方式新建岛屿;另一种是借助原有河滩地,拓宽水域,挖出滩岛区域。生境岛屿的设计需要遵从自然演替的规律,后期维护采用粗放式管理模式,尽可能发挥自然的调节作用,用水流力对岛屿冲刷与塑型,其远期的生态效果将远高于传统渠化河流。慕尼黑的伊萨河开展了为期15年的生态修复过程,其中在2009年将城市段内靠近博物馆岛的河漫滩开挖出一个独立岛屿。场地内保留了原先的一棵大树,同时基质本身稳固而厚实,并未进行较大调整,只在岛屿周围用较大碎石固边,并在碎石缝隙处种植灌木,以应对分流处水流的冲刷(图11)。

2.3 城市开拓型河道策略

城市开拓型河道策略对应城市中有较大空间拓展的河道。城市近郊建设密度较低,河流流经地带往往会有一些公园绿地、防护绿地、农林用地或空闲地,这样就给渠化河流预留了可以拓展的空间。作为近自然理念中较为理想的一种,城市河流有机会脱离原有躯壳,向更广阔的区域拓展,重生为一条在功能和形态上都更近似于自然的河流。开拓型河道策略的实现需要借助生态水利技术,达到扩大河流下泄能力、降低河流水位的效果[19]。该策略与弹性河道策略在河流形态的设计上有所不同,河漫滩与河堤的改造策略基本一致。

2.3.1 弹性蓄洪空间

提升城市河流自身防洪能力是开拓型河道的前提。欧盟洪水灾害应对条例中指出,河流的蓄洪区应该被优先保护和沿河创造。在人居区域规划中建设蓄洪区将大大缓解河流系统的压力,为应对极端暴雨天气提供更多的弹性空间。

2.3.2 设计河道形态

开拓型河道策略是让河道在广泛的区域内重新被设计,可以是蜿蜒形的,也可以是分汊形的,意在拓展河道长度,扩张河道范围。河道形态的设计需要依据目标河道平滩宽度,计算和模拟径流与泥沙数量,可以利用平滩宽度与平滩流量关系公式、河道跨度与河道平滩宽度经验公式、相邻两个拐点间的弯曲段长度(半波长)公式、河道断面参数公式等,控制河道平滩宽度、弯曲程度和横截面,辅助设计河道形态。2.3.3 创建河流分支

当洪水对主河道产生压力且主河道不宜进行大调整时,可在主河道旁的区域创建新的支流。支流高于主河道标高,当洪水高于一定水位时,河水被分流进入支流,平时没有洪水时,支流可以是绿地,这等同于用另一种形式增加了城市河流的蓄洪区,减弱洪水对主河道的影响。西班牙的阿兰扎迪(Aranzadi)河湾基本呈现180°的拐弯,因此洪水会对河湾地带的果园和花园造成影响。设计在河湾内侧的洼地,暗设一条名为“洪水森林”的林带,作为排洪的临时通道。这条林带也是一条标高低于河堤的河道,其首尾都连接着原河流,可在洪水期淹没,以降低河湾果园与花园被淹的概率。“洪水森林”的土地属性在河道与城市公共空间中来回转换,凭借河流的季节性涨落而形成一处变化的河流景观[20](图12)。

2.3.4 洪泛安全警示

将河流周边洪泛区完全开放后,全方位的洪水预警措施相当必要。标识警示系统设置于洪水位线上,相关部门对洪水水位进行实时监测,以便在水流上涨前给予通告和示警,疏导游人尽快撤离到洪水位线以上的区域。

3 结语

10 伊萨河城市段河漫滩Flood plain of the urban section of Isar

11 2009年伊萨河城市段岛屿建造过程Urban section island construction of Isar in 2009

12 创建支流前后对洪水淹没的影响对比Comparison of the effects of flood immersion before and after the creation of a tributary

城市河流近自然化理念既非全然反对水利既有的治水之道,因为这是人类千百年来积攒下来的智慧与经验,也非力求所有城市河道都完成生态修复的过程。所有的策略都是建立在一切以城市安全和防洪安全为前提的基础之上,沿河流寻找机会空间,在有限的空间上结合生态水工学理论、生态工程技术和风景园林视野,调整或改造河流,使其部分恢复河流的生态服务功能,发挥多重效益。河道的生态改造需要结合实际条件,大致可分为空间紧缩的河道、有弹性余地的河道、有较大空间拓展的河道这3种,也可从相对应的城市紧缩型河道策略,城市弹性型河道策略和城市开拓型河道策略中寻求答案。

注释:

图1~8和11作者自绘,图9引自参考文献[16],图10引自参考文献[17],图12引自参考文献[20]。