杭州湾传统海塘景观探究

2018-04-17郭巍侯晓蕾

郭巍 侯晓蕾*

杭嘉湖平原、宁绍平原地势平坦低洼,长期以来饱受潮灾困扰。伴随着圩田的开垦,长三角地区从唐末开始成为中国最为富裕的地区。“国家根本,仰给东南”,作为圩区生产生活保证的海塘,重要性日益突出,因此各个朝代均十分重视海塘建设。包括杭州湾海塘在内的江浙海塘某种程度上与京杭大运河、万里长城同属于历史时期最为重要的国家基础设施。直到现代,传统海塘依然发挥着巨大作用。但相较于后两者,同样是具有世界文化遗产潜质的江浙海塘却长期被学界所忽视。目前海塘研究也多以历史学或地理学为主,主要通过海塘建设探讨与之联系的社会组织和运行方式[1-2]。

笔者研究范围为修筑于中华人民共和国成立前的钱塘江北岸杭州——海宁——海盐——平湖段与南岸萧山——绍兴——慈溪——镇海段传统海塘,包括主塘和各线备塘,长约1 000km。这一区段是江浙海塘的典型,历史悠久、类型丰富、规模较大、体系完善笔者通过大量史料、舆图和历史影像的收集、甄别和分析,结合近3年对钱塘江传统海塘的全线考察,试图从风景园林的角度,梳理杭州湾区域海塘修建的历史沿革,总结其主要类型和海塘体系,着重分析其与聚落和圩田关系。对了解中国东南滨海低地景观的形成和形态结构具有较强的意义。

1 杭州湾传统海塘沿革简述

史籍上关于杭州湾修筑海塘最早记录为东汉华信钱塘筑塘[3]。在晋代,绍兴平原已经进行系统化的圩田开垦,据此推测应该具备相当规模的海塘。在唐代,太湖地区和宁波平原被大规模开发,《新唐书地理卷》谈到唐代数次大规模修筑山阴至上虞的百里海塘。五代和两宋期间,杭嘉湖和宁绍地区进一步开垦圩田,出现了各种塘型和海塘修建技术,初步形成海塘体系。典型者如钱氏采用竹笼木桩技术修筑杭州捍海塘,成为后世重力塘的鼻祖。明代期间,海塘大量易土为石,较多的重力型石材海塘技术被探索开发,堤坝闸堰体系得以进一步完善。

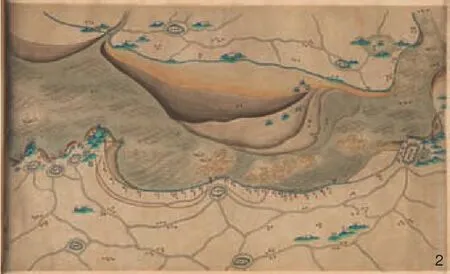

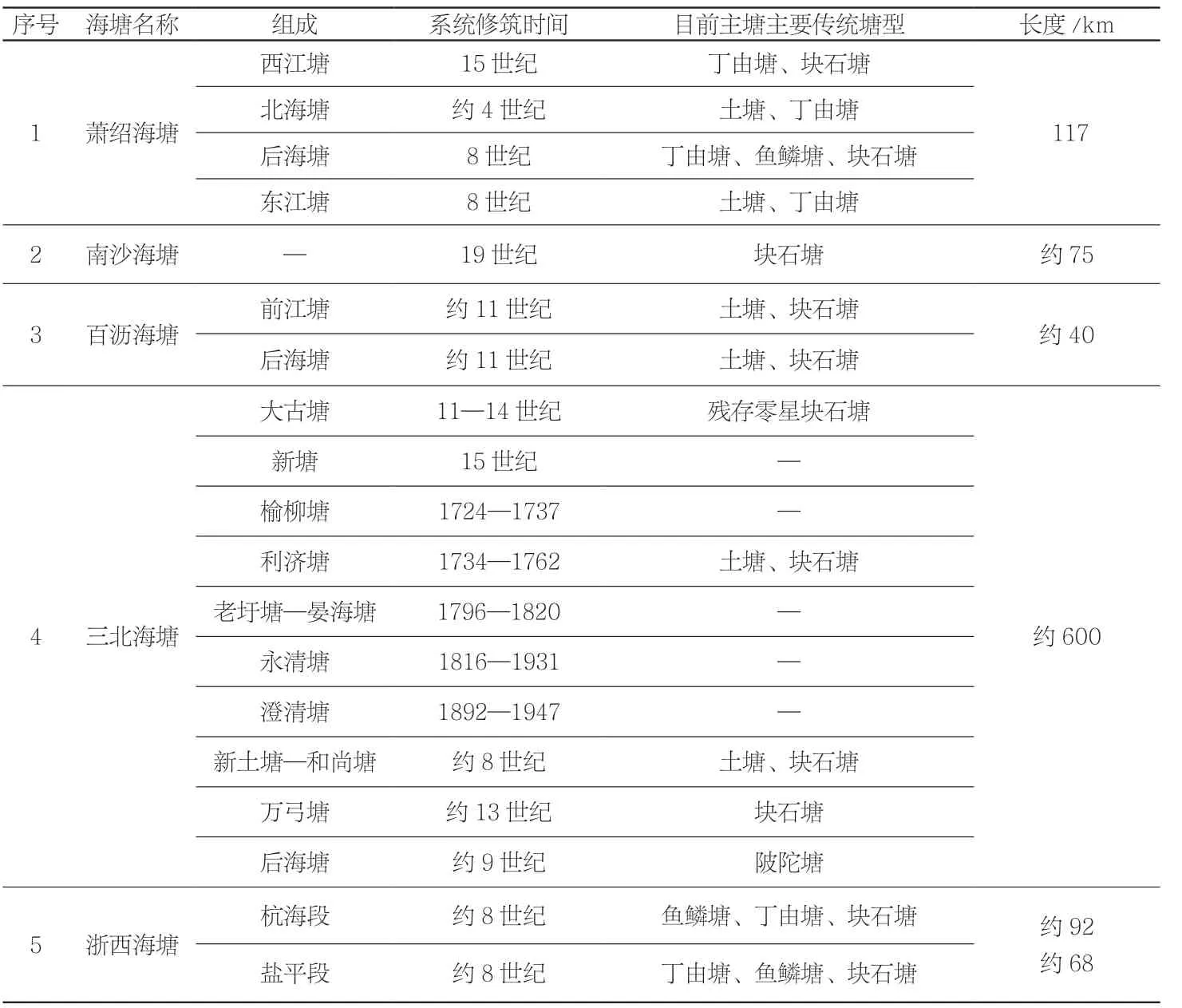

17世纪以来,随着钱塘江主河槽日益从南大门北移至北大门,宁绍平原的海潮冲击压力降低,沙地淤积普遍,圩田开垦加速,海塘层层外推,原有海塘则成为二线、三线等备塘,局部甚至逐渐湮没化为塘路。而北岸的海宁则成为钱江潮涌的首要之地,大片土地为海潮吞噬,岸线后退数十千米,因此,海宁、海盐成为清代海塘修筑的重点。目前,钱塘江两岸传统海塘依然有少部分区段作为一线塘挡潮护地(图1、2,表1)。

2 杭州湾传统海塘营建体系

杭州湾传统海塘因地域、潮势、水文等情况具有复杂多样的营建体系。浙西海塘由于“三门之变”后遭受海潮的巨大冲击,清初开始完全转为官办,塘型设计精密牢固,创造出大量的技术革新,并具有明显的标准化特征。萧绍、百沥、三北海塘主要为民办,塘型极为多元化。南沙由于位于河口沉积地块,塘型则相对较为简陋。

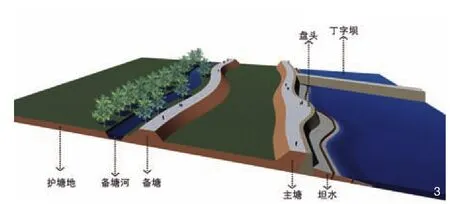

2.1 主塘塘型

整体而言,可以将钱塘江传统海塘总结简化出原型样式(图3)。据材料和营建方式,杭州湾传统海塘类型主要为土塘(柴塘)、块石塘、丁由塘和鱼鳞塘。土塘历史最为悠久,目前依然保留大量的土塘,尤以宁波三北一带最为普遍。柴塘做法源于黄河地区的埽工技术,11世纪初应用到杭嘉湖地区的海塘[3],一层柴薪一层土相间夯筑而成,因就地取材、简单省料,抗冲击力强,又适应软基础地区,使用广泛,并在抢修海塘时经常采用,因此沿用至中华人民共和国成立后。

鱼鳞塘源于明代纵横叠砌石塘等方式,雍正以后成为清代永久性海塘工程的标准而大力推广,是中国传统海塘营建技术的典范。因其费工费料,造价极为昂贵,在海宁等潮流冲顶的地段分布最为普遍。而丁由塘可以视为简化的鱼鳞塘,常用在潮势平缓地带,“外用条石叠砌,内用块石桩木,可减鱼鳞石塘之半”[4]。类似的,源于王安石宁波鄞县的陂陀塘,作为护岸而用,适用于潮浪较小的地区,坡脚钉立排桩,碎石垫层上顺坡砌筑大条石。同时,漫长的海塘出于维护管理需要,从明代开始采用千字文方式定位,循环使用,每字20丈,塘顶立碑刻文,类似于现代市政工程中的桩号定位。

2.2 主塘附属:坦水、盘头、挑水坝

1杭州湾主要传统海塘分布Distribution of major traditional dikes in Hangzhou Bay

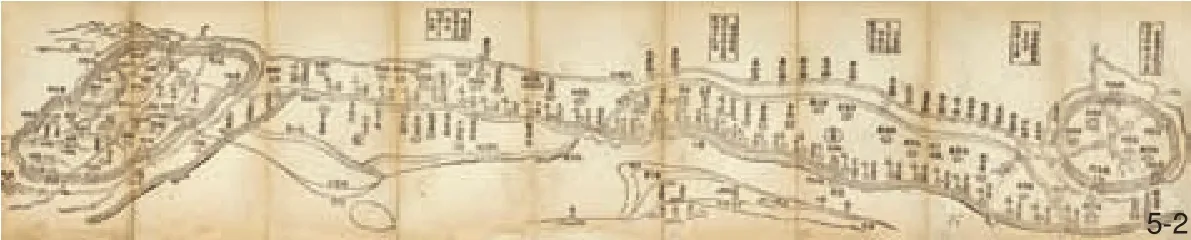

2 清中叶钱塘江两岸的传统海塘,描绘出海塘沿线的新老沙滩、河渠、城镇和庙宇Traditional dikes on both sides of the Qiantang River in mid Qing Dynasty. This map includes old and new sediments, canals, towns and temples along the dikes

表1 主要传统海塘一览表Tab. 1 List of major traditional dikes

坦水由浙江巡抚朱轼于1718年在修筑海宁海塘时提出,“附塘另筑坦水,高及塘身之半,斜竖四丈,亦用木柜贮碎石为干,外砌巨石二三层,纵横合缝,以护塘脚”[5]。在潮流冲击巨大的地段,出现了多层坦水以护塘堤。盐官南门外的鱼鳞海塘即为三层坦水。盘头最早出现在1729年的海宁东塘[5],初为柴草盘头,后常改为石盘头,广泛用于潮流顶冲地段,其形如半月,筑于海塘迎水面,挑水防冲保护塘堤,在杭州湾北线海塘分布较多,南线则在西江塘、后海塘等有一定的布置。盘头若进一步延长,则演化成挑水坝,用于挑出主流促淤护塘,最为著名的挑水坝即为海宁塔山坝,利用塔山与尖山筑坝200m,保护尖山以西数千米海塘不受大潮顶冲,是杭海段海塘的关键节点,清代雍正年间建成后,挑水坝的做法为后世效仿,沿用至今。

2.3 备塘、备塘河与护塘地

备塘、备塘河据说最早出现在12世纪的海宁和慈溪。备塘则是在主塘后挖土筑成的第二道堤防,备塘与主塘及之间的横塘形成了有效的防洪分区,例如1733年李卫修筑的海宁沿线土备塘,高约4m,顶宽约7m,底宽超过15m。同时,挖土也形成一条平行备塘的河流,即备塘河,作为拦截外部渗透和大潮漫溢过来的海水,同时也兼有交通运输和灌溉功效,典型者如海宁30km(60里),护塘河。护塘地出现得较晚,位在主塘和备塘后,各地宽度不等,例如清末萧绍圩区护塘地宽度为海塘内外各33m(20弓),其内禁止挖土修坟建房等(图4)[6]。

2.4 海塘相关附属建筑

历史上杭州湾的海潮多次击溃海塘形成潮灾,造成极大的人员与财产损失。先民与海潮的千年斗争也逐渐形成了相关崇拜,经常在海塘沿线修塔筑楼建庙,形成特有的海潮祭祀文化。由于传统文化中,塔具有镇压意味,先民则在重要地段修塔以镇潮,典型者如海宁鱼鳞塘旁的占鳌塔;楼则兼有镇压、瞭望预警功能,海塘沿线各主要城镇分布有大大小小的镇海楼,例如西兴、镇海、杭州等处的镇海楼等;寺庙则数量更多,祭祀潮神或者纪念修筑海塘具有突出贡献的官员和地方乡绅,例如萧绍海塘沿线分布着十几个祭祀南宋两浙转运使张夏的寺庙。

3 杭州湾传统海塘实例

3.1 海宁海塘

杭嘉湖平原圩田平均标高约为5m,部分低洼地区不足3m,杭州湾海宁段潮高有时超过9m,“如海宁一决,注之列郡,如建瓴然,则障宁者所以障列郡也”[7],杭海段海塘是长三角地区的防潮基本保障;由于钱塘江口到海宁一带江面的急剧收缩,以及乍浦以上河床的迅速抬高,发育出“滔天浊浪排空来,翻江倒海山为摧”的钱江潮,对沿线海塘破坏力极强[8]。

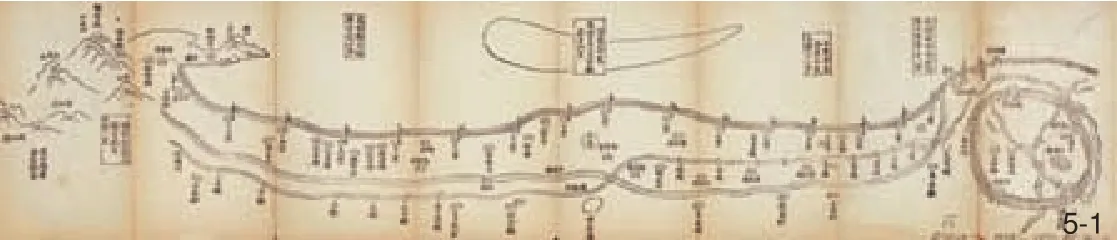

海宁海塘经历各代修筑,不断改进塘型,出现一系列革新。现有海塘则是明末钱塘江改迁北大门后,经历百余年的修筑与加固而形成,也是杭州湾传统海塘中营建体系最完备、塘工最精密、附属建筑等亦最典型的区段(图5)。海宁海塘最著名的是鱼鳞塘,由于沿线沙土松软,修筑过程极为艰辛,尤以海宁老盐仓一带为甚。鱼鳞塘下打粗木桩为基,垒条石18~23层,塘线呈波浪形,以削弱海潮的冲击。背部为斜坡土塘,与石塘融为一体。由于海宁海塘的重要性,海塘沿线分布着大量附属建筑,仅塔山坝就分布有安澜塔、御碑亭、福宁宫、潮神庙、观音殿等。

3.2 镇海后海塘

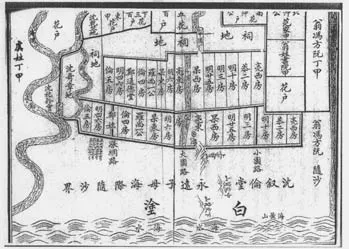

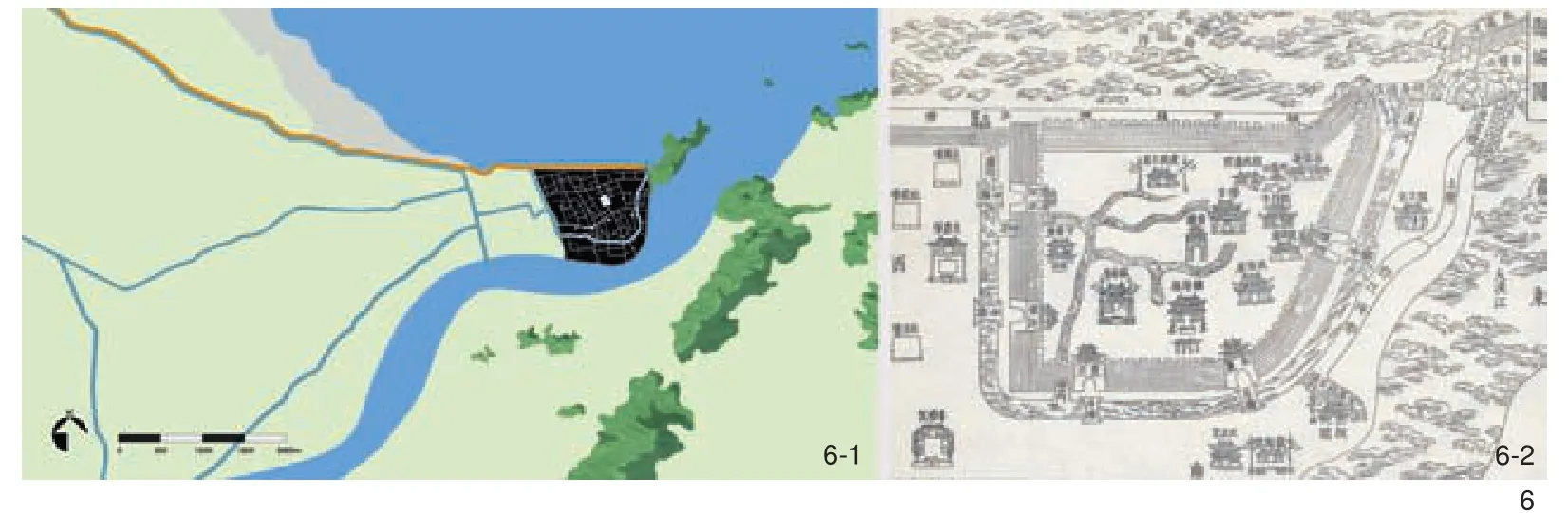

镇海后海塘约在9世纪形成规模化的土塘,12世纪易土为石,屡毁屡建。1747年,暴风潮击,海塘破溃。第二年,镇海县令王梦弼改为双层大石斜坡塘,将长方条石立铺以作龙骨,通塘设置,中铺六路大石幔板,龙骨幔板之间凿榫镶嵌,幔板之间加入一层衬板,底夯块石,兼钉顶椿。关石排椿护塘脚,立石压顶固塘口,塘内填土夯实,塘后挖土形成后沙河[9]。后海塘的另一特征是城塘合一,王梦弼将1 300m的镇海北城墙直接与海塘砌筑在一起,上下一致,并根据潮势采用分层砌筑,同时以鱼鳞塘方式修筑钩金塘,联结巾子山和招宝山,同时控制标高,以便海潮由此直注城壕,招宝山南则通过虎皮塘和土塘加固甬江河口。因此,后海塘除了在塘身构筑方面进行了有效改进,更将招宝山的鳌柱塔、宝陀寺、威远城、巾子山、甬江河口和镇海卫城紧密联系在一起,使得镇海充分利用“蛟门虎蹲,天设之险,控海据山”的形胜,而成为浙东门户(图6)[10]。

4 海塘与圩田开垦

海塘的修筑围合了大片低洼土地,使得塘内圩田开垦成为可能,同时海塘也改变了塘内河网自然排水,需要对海塘内部河流加以整合,将大量的潮汐河流转换为人工内河,并在重要地点建闸修坝以束泄口,由此也控制了圩区内部的水位。典型者如萧绍圩区,海塘修筑结合了长期的水利整合,逐渐形成相对独立的三江水系,萧绍海塘沿线布置有大大小小十余个水闸,分成挡潮、分洪、冲沙等不同类型,其中,16世纪在三江口修筑长达103m的跨海大闸——三江闸,在其后的450年成为圩区排水总枢纽。借此,人工调控圩区内部水位,并建立了相应的用水则例。

伴随着海潮、的沉积作用,有时会在塘外形成滩涂,逐渐扩大后,人们又在海塘外筑起新塘,开垦滩涂。典型者如三北地区,近千年来,通过围垦滩涂,大古塘北扩,面积增加了600km2,到中华人民共和国成立前产生了9条层层外推的海塘。三北滩涂的围垦,由于缺乏自然河流,建立了横塘纵浦的人工河网,横塘很大程度上是沿着海塘开挖的各条护塘河,如明代嘉靖贯通全线的大古塘河。纵浦则是垂直海塘密集排列的运河,如淞浦、古窑浦、新浦、洋浦等。

通过海塘护塘河和据此形成的运河体系,就成为圩田土地的划分依据。密集纵浦划分出以海塘为基准的、长达数千米不等、宽度百米的狭长地块,道路沿着纵浦布置,土地划分较为方正,尺度较为平均,在不少地段能辨识出各自不同的模数系统。到了清代,则进一步出现详细的圩田规划,例如慈溪沈氏围涂筑塘时,对海塘——运河系统、聚落布置、农地划分、预算以及利益分配具有明确规划(图7),还确定了海塘具体尺寸,“下横塘面二弓半,底七弓,高九尺,长廿弓”[11],以及塘河位置、宽度、深度等,“离塘外三弓、塘内二弓起掘内塘河,面四弓,塘河底二弓,深七尺”[11]。

5 海塘与聚落系统

5 乾隆南巡考察海宁海塘时的呈折图The memorial of Qianlong's southern tour to Haining dikes5-1海宁州城到尖山段Haining city to Jianshan city

4 多样化的杭州湾传统海塘体系Diversified dike construction system of Hangzhou Bay

3 杭州湾传统海塘的原型样式Prototype style of traditional dikes in Hangzhou Bay

5-2杭州府城至海宁州城,清晰描绘了主塘、备塘、塘河、桥梁、闸涵以及沿线的寺庙和城市Hangzhou city to Haining city, which clearly portrays main dikes, reserve ponds, rivers beside reserve ponds, bridges,sluice gates, and temples and cities along the route

7 清末慈北沈氏圩田开垦规划图,对海塘——运河系统、土地分配和聚落安排均有较为周全的考虑At the end of the Qing Dynasty, Shen’s plans for polder development had a thorough consideration of the sea-cannel system, land allocation and settlement arrangements

6 后海塘将招宝山、巾子山和镇海卫城紧密地联系在一起,具有抗潮和海防功能The Back Dike closely links Zhaobao Mountain, Jinzi Mountain and Zhenhai Castle, with the functions of antitide and coastal defense

海塘对杭州湾尤其是宁绍平原大量沿线聚落的分布和结构都产生了深远的影响。从社会组织而言,海塘形成的独立水系和由此确定的用水则例将不同行政区划的聚落和居民紧密联系起来,形成强烈的地方感。由此,海塘常常成为钱塘江两岸人文地域的划分依据。例如萧山传统上将萧绍海塘内的广大地域称为“塘内或者里贩”,而将成形较晚的南沙圩区、西兴六围长期视为“塘外或者海里”,海塘将两者划分成不同的水域单元,两个圩区的土壤特质、圩田开垦方式、种植类型乃至聚落布局、营建方式具有明显差异,由此形成了塘内外居民不同的社区归属。

从空间定位而言,海塘是广袤平坦的圩区中的重要空间参照物,是先民择地定居的主要依据之一。由此,大量聚落或以“方位+塘”命名,如普遍出现的“塘北村”“塘下村”等;或直接以海塘千字文定位命名,即“某字地”,如遍布各地的“沙字地”“建字地”“公字地”“智字地”等聚落;或是以与滩涂开发、制盐垦田的组织划分及水利设施相关,如以场、灶、舍、甲、丁、埭、丘等字命名[2]。

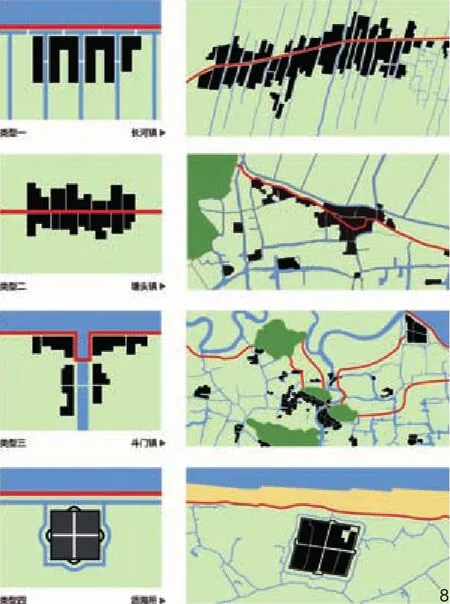

从空间形态考虑,海塘和沿线聚落的关系可以归纳为4种类型(图8)。第一种类型在三北一带较为普遍。圩田开垦将备塘河和圩田河渠水系融为一体,聚落则在备塘河单侧沿着河渠线性布局,备塘河逐渐成为聚落组团的主要联系通道,而主塘则与聚落关系相对较为松散。这类聚落典型者如慈溪长河镇等。

伴随着海塘外侧的淤积和开垦,相当多的海塘成为备塘后,其塘路和塘河的交通功能日益凸显,例如三北地区每筑一新塘,原塘就变为水陆通道,例如“大古塘为北乡最旧之塘,昔时所以御海潮,今则为交通之要道”[12]。海塘经常会演变为村落主街,伴随着聚落的扩张,形成鱼骨式的布局结构,海塘则成为鱼骨结构中心脊椎,这便是第二种类型。比较典型的有绍兴塘头镇,商业街巷沿着蜿蜒的海塘两侧紧密排列,由于海塘的标高,这类海塘聚落会形成极为有趣的空间布局。

第三种类型常常位于海塘与主要运河的交汇处,由于闸、堰、坝的设置,催生出管理水闸闭启、交通转乘的聚落类型,这一类型中由于有的堰闸极为重要,会逐渐与聚落庙宇及公共空间结合在一起,而成为聚落布局的中心。例如在三江闸建立以前的750年间,位于三江交汇的玉山斗门一直是萧绍圩区最主要的水利枢纽,由此产生历史悠久的斗门镇。小镇以斗门闸为中心,上设桥亭和张神殿、关公祠、玄帝阁,旁有水上石柱戏台,“蜃楼般在水上浮着,精细古雅的雕镂,辉煌金碧的粉饰,在乡间小镇上,算得上第一等华美的建筑”[13]。斗门镇的商业主街也与闸桥连接在一起,闸桥空间因此具有水利、商业、祭祀和文娱等多重功能,成为聚落的公共中心(图9)。

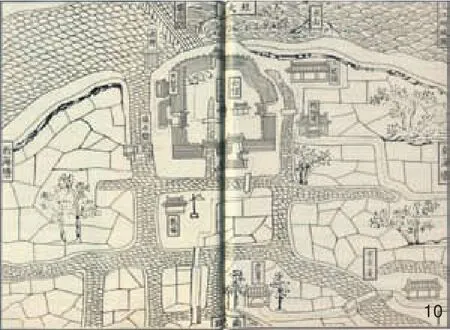

第四种类型集中出现在明初,当时实行的海防政策使得短时间内沿着钱塘江海塘沿线建立了卫、所、巡检司、烽堠等等级分明、庞大完善的滨海军事堡垒,并在清代中叶后逐渐演替为滨海重要城镇体系。浙西海塘沿线的主要卫所为海宁卫、澉浦所、乍浦所,杭州湾南岸海塘沿线则为临山卫、观海卫、镇海卫、三江所、沥海所、三山所、龙山所。这些海防设施常常选址在圩区重要水口等关键区位,并依托山形水势和海塘形成较强的区域控制力,海塘大多与堡墙擦边而过,备塘河与卫所壕沟相互贯通。典型者如三江口旁依托海塘的三江所(图10)[14]。

8 塘与沿线聚落类型和实例,红线为海塘Types and examples of settlements along the dike, the red line is the dike

6 结语

杭州湾传统海塘是保护杭嘉湖、宁绍平原防洪抗潮的基础设施,是广大低地地区的圩田开发的保证,在历史时期也叠加了海防功能,并且与低地的运河体系相互结合,深深地影响了沿线聚落的布局和空间结构,从而形成了以海塘为边界的人文地域。因此,对传统海塘的研究对于揭示杭嘉湖、宁绍平原的地域性景观而言具有一定的意义。

9 20世纪30年代作为斗门镇公共中心的斗门闸桥The Doumen Gate Bridge as Doumen Town public center in the 1930s

10 三江所舆图显示了所城与海塘、三江口的关系The map of Sanjiangsuo shows the relationship among the city, the dikes and the estuaries of the three rivers.

注释:

① 图2、5源于中国国家图书;图6-2源于参考文献[10];图8为慈溪师桥沈适飞提供;图9源于绍兴档案馆;图10源于乾隆绍兴府志;其余图片为自绘或者自摄。

② 表格根据各种史料和现场查勘整理,由作者自绘。