黄土丘陵沟壑区第五副区产沙机制初步分析

2018-04-17刘晓燕董国涛高云飞夏润亮党素珍

刘晓燕,董国涛,高云飞,夏润亮,孙 一,党素珍

(1.黄河水利委员会,河南 郑州 450003;2.黄河水利科学研究院,河南 郑州 450003;3.黄河上中游管理局,陕西 西安 710021)

1 研究背景

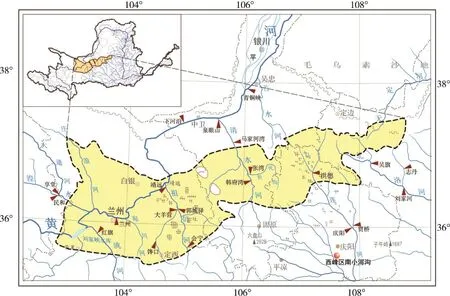

1950年代初,黄秉维[1]将黄土高原划分为9个土壤侵蚀类型区,其中的黄土丘陵沟壑区又划分为5个副区。参考该成果及其后续成果[1-3]并结合近年实地考察可知,黄土丘陵区第五副区(以下简称丘五区)主要分布在祖厉河流域和兰州周边地区、清水河中游、泾河支流马莲河上游、北洛河和无定河的源头地区(图1),面积5.3万km2,尤以祖厉河-清水河-马莲河上游最为典型。

除庄浪河流域等兰州以北地区外,丘五区水土流失总体上非常严重,1950—1970年代的侵蚀模数一般在5000~10 000 t/km2·a。在人类活动较少的1954—1969年,潼关以上黄土高原年均入黄沙量约19.8亿t(其中丘五区2.88亿t),还原同期水库拦沙量0.96亿t/a后(其中丘五区0.11亿t/a),则丘五区多年平均入黄沙量占同期黄土高原入黄沙量的14.4%。

迄今,有关黄土高原水土流失的研究主要集中在黄土丘陵第一~第三副区和黄土高塬沟壑区。对于丘五区和丘四区,虽然在典型支流水沙变化原因方面取得了一些认识[4-6],但对其产沙机制关注很少。本文拟从丘五区的气候和下垫面特点入手,分析其泥沙来源、产沙特点及其影响因素,力图揭示其产沙机制。

2 基础数据及研究区概况

2.1基础数据的采集与处理本文采用的降雨、蒸发、径流和泥沙数据均来自黄河水文年鉴或黄河水文数据库。采用的淤地坝及其拦沙量数据来自相关市县的水保部门。

图1 黄土丘陵沟壑区第五副区分布

为便于产洪产沙机制分析,借鉴径流系数的含义,引入产洪系数和产沙指数的概念[7],本文中它们是指流域内单位降雨在单位面积上的产洪能力或产沙能力。产洪系数和产沙指数概念的引入,可使不同流域在相同降雨条件的产洪或产沙量有共同的比较基准。计算公式分别为:

式中:FRi为产洪系数;Si为产沙指数,t/(km2·mm);W为汛期(6—9月)洪量,可利用“枯季径流法”计算得到,即“6—9月实测径流量之和-(4×年内最枯月径流量)”,m3;Ws为年输沙量,t;Ae为流域的易侵蚀区面积,指剔除流域内地面坡度小于3°的河川地和平原区以及城镇建设用地和石山区后的山丘区土地面积(km2),实际主要由不同植被盖度的林草地(荒草地)坡耕地和梯田组成,是流域洪水泥沙的主要来源地;P25为日降雨大于25 mm的年降雨总量,mm。

大量实测数据表明,黄土高原大多数降雨并不产流产沙,如天水吕二沟1945—1975年共降雨1226次,其中的产流降雨仅82次。王万忠[8]发现,黄土地区日降雨达到25 mm时土壤侵蚀达到“强度”标准。分别采用日降雨大于10、25和50 mm的年降水量等降雨指标,刘晓燕[9]分析了流域尺度上林草覆盖率与产沙指数的响应关系,结果发现,采用“日降雨大于25 mm的年降水总量(P25)”计算产沙指数时关系曲线的相关程度更高,并考虑到黄土高原水土流失区洪量和沙量的高度相关性[10],因此本文采用P25作为可致流域产洪产沙的高效降雨指标。

产沙模数是指流域单位面积的多年平均产沙量,单位t/(km2·a)。其中,产沙量是指通过流域出口断面的泥沙总量[11],是土壤侵蚀在流域把口断面的响应。利用空间分辨率为2.1 m的卫星遥感影像,提取了相关支流2012年梯田面积;利用空间分辨率为8 km的卫星遥感影像,获取了相关支流1982—2017年植被归一化指数(NDVI)。

本文所谓的“林草植被”,是草、灌、乔木的统称,在丘五区实际上主要为草本植物,零星分布小灌木。利用空间分辨率为30 m的卫星遥感影像,通过土地利用分析和植被盖度分析,获取了相关支流1978、1998、2010和2013年的林草植被盖度和林草植被覆盖率。其中,林草植被盖度是丘陵区林草地(含荒草地)的植被盖度,即林草叶茎正投影面积占林草地面积的比例;林草植被覆盖率的含义与“森林覆盖率”相似,它是易侵蚀区内的草灌乔叶茎正投影面积占易侵蚀区面积的比例[7],以从水土流失角度凸显黄土高原的自然植被特点。

表1 丘五区的降雨特征及其与其它地区比较

2.2气候特点丘五区主要分布在降雨量少、暴雨不多的黄土高原西北部。该区年均降雨量为250~400 mm,水面蒸发量900~1400 mm。与黄河中游的其它类型区相比,丘五区的降雨相对“温和”:1966—2014年,在参与统计的2270个站年中,丘五区大暴雨和暴雨的发生几率分别为0.7%和16.7%,日降雨量大于50 mm和100 mm的年降雨总量分别只有12.2 mm和0.8 mm(指面平均雨量),远低于河龙区间和泾河流域的平均水平,见表1。

2.3下垫面特点

(1)土壤特点。丘五区地表土壤主要为黏性较弱的沙化黄土、灰钙土或灰褐土,土质疏松,厚度50~200 m不等,表层风蚀严重,因此,丘五区也被称为风蚀沙化丘陵区。河谷中偶见第三纪红土,但鲜见基岩出露。据实测资料,该区河流的悬移质中值粒径为0.015~0.025 mm,局部达0.025~0.035 mm,较河龙区间的悬移质细,与渭河流域接近。

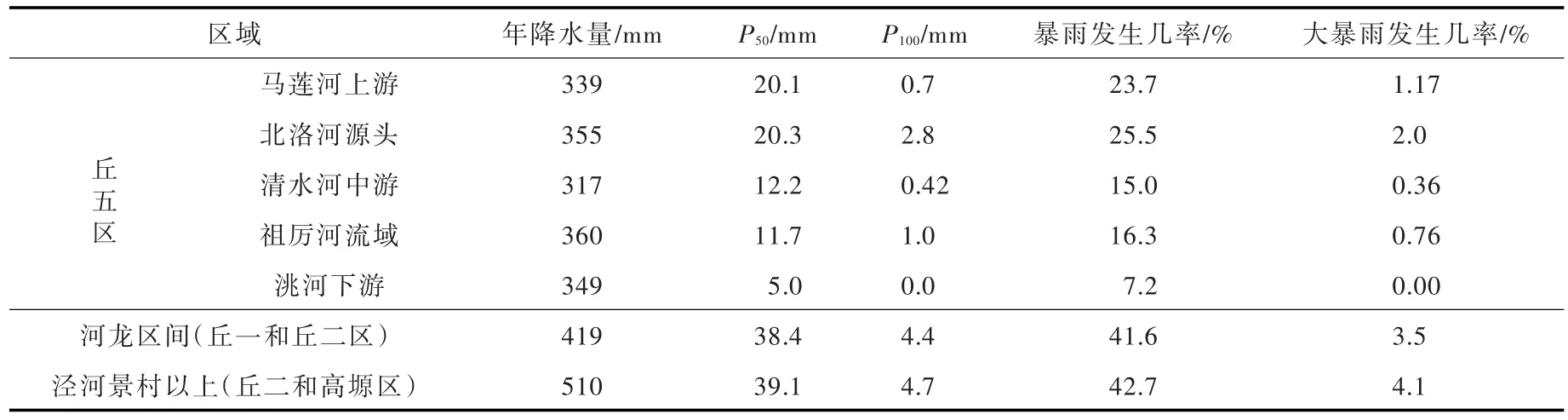

(2)植被特点。降雨条件显然是决定自然植被盖度和类型的关键因素。许炯心[12]统计分析了黄土高原各地的自然植被初级生产力(NPP)与当地年均降雨量的关系,结果发现,与降雨量为450 mm的地区相比,降雨量250 mm地区的NPP只有前者的1/7。因此,受气候条件和立地条件限制,丘五区的林草植被总体较差,1970年代末的植被盖度一般不足30%。2007—2009年以后,随着封禁政策持续推进,加之农村常住人口减少和经济环境改善,丘五区植被也明显改善,但植被现状仍与黄土高原东部和南部存在较大差距(图2)。2012年以来,丘五区的林草植被盖度大体稳定在38%~44%,而河龙区间黄土丘陵区已达55%~80%;植被类型以草本植物为主。

图2 丘五区1982—2017年植被变化

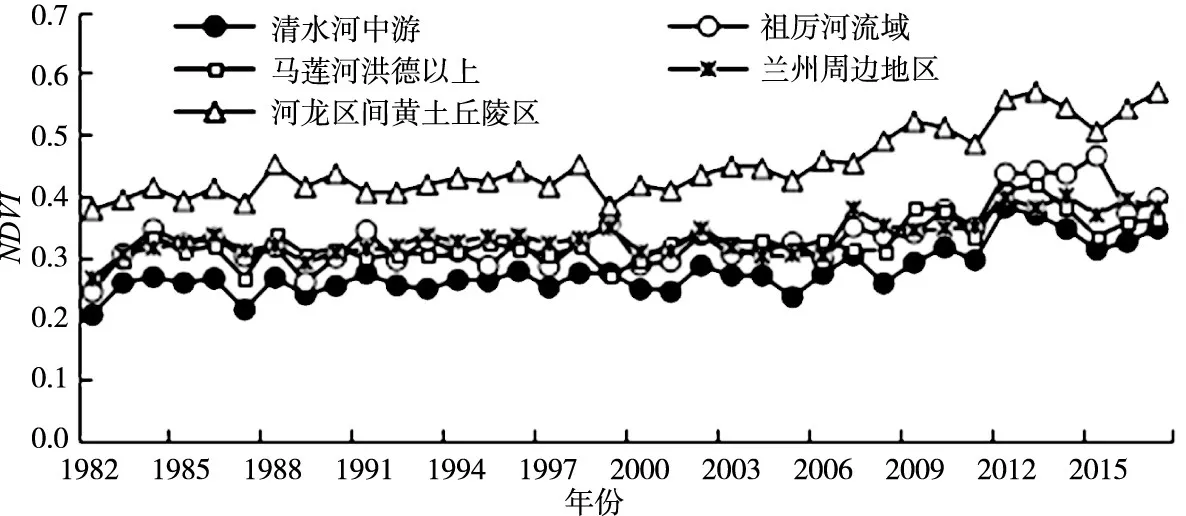

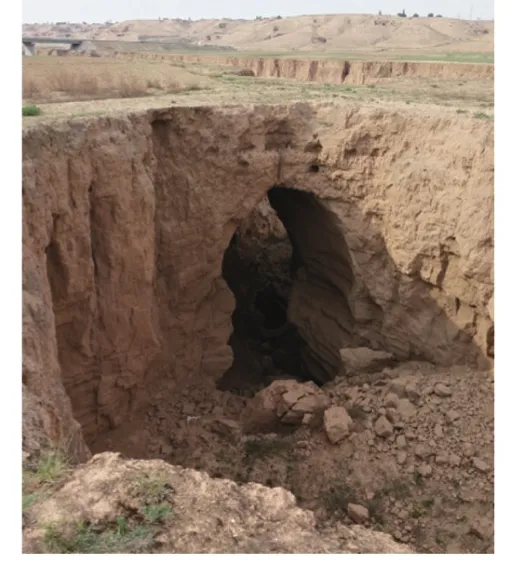

(3)地形特点。2010年以来,笔者曾数十次考察黄土高原,通过大量观察和比较,认为丘五区的地形特点可总结为:周边是地表“光滑”的黄土梁或峁,中部是黄土盆地(或称掌地)或沿河阶地(但各地的盆地面积相差很大),见图3。因丘五区大多暴雨较少、但风力侵蚀甚强烈[1],因此周边黄土丘陵的侵蚀沟不太发育,地表显得非常“光滑”,这与陕北黄土丘陵的“破碎”形成了鲜明对照。与黄土高塬沟壑区相似,丘五区的盆地(掌地)也由平原和深沟组成,其河(沟)床也普遍表现出陡然下切的现象、且无基岩出露。总体上看,丘五区大体上是黄土丘陵沟壑区和黄土高塬沟壑区的结合产物,拥有山丘坡沟系统和塬区坡沟系统等两个子系统,但其“山丘坡沟系统”的峁边线没有黄土丘陵第一和第二副区那样明显。

图3 丘五区的典型地形

(4)社会经济特点。黄秉维[1]1955年在描述丘五区的特征时写道:丘五区“垦殖指数低,有一些轮荒地,畜牧有相当比重”,这与笔者近年实地考察看到情景基本一致。因雨水蓄存能力差,丘五区的黄土丘陵坡面主要有荒草地(偶有零星人工乔木)和梯田两种土地利用类型,坡耕地不多;盆地或阶地是村镇集聚地和主要的农业耕作区。目前,虽有一些偏远山区实施了移民搬迁,但禁牧力度总体不高。多次实地考察期间,时常看到成群的羊儿在山上啃草,这是当地植被状况较差的社会因素。此外,因地表径流不仅量少,且多为苦咸水,位于丘五区的清水河和祖厉河流域都在河川台地上大力发展扬黄灌溉;相比之下,马莲河上游和北洛河源头区的灌溉面积极小。

3 流域泥沙来源

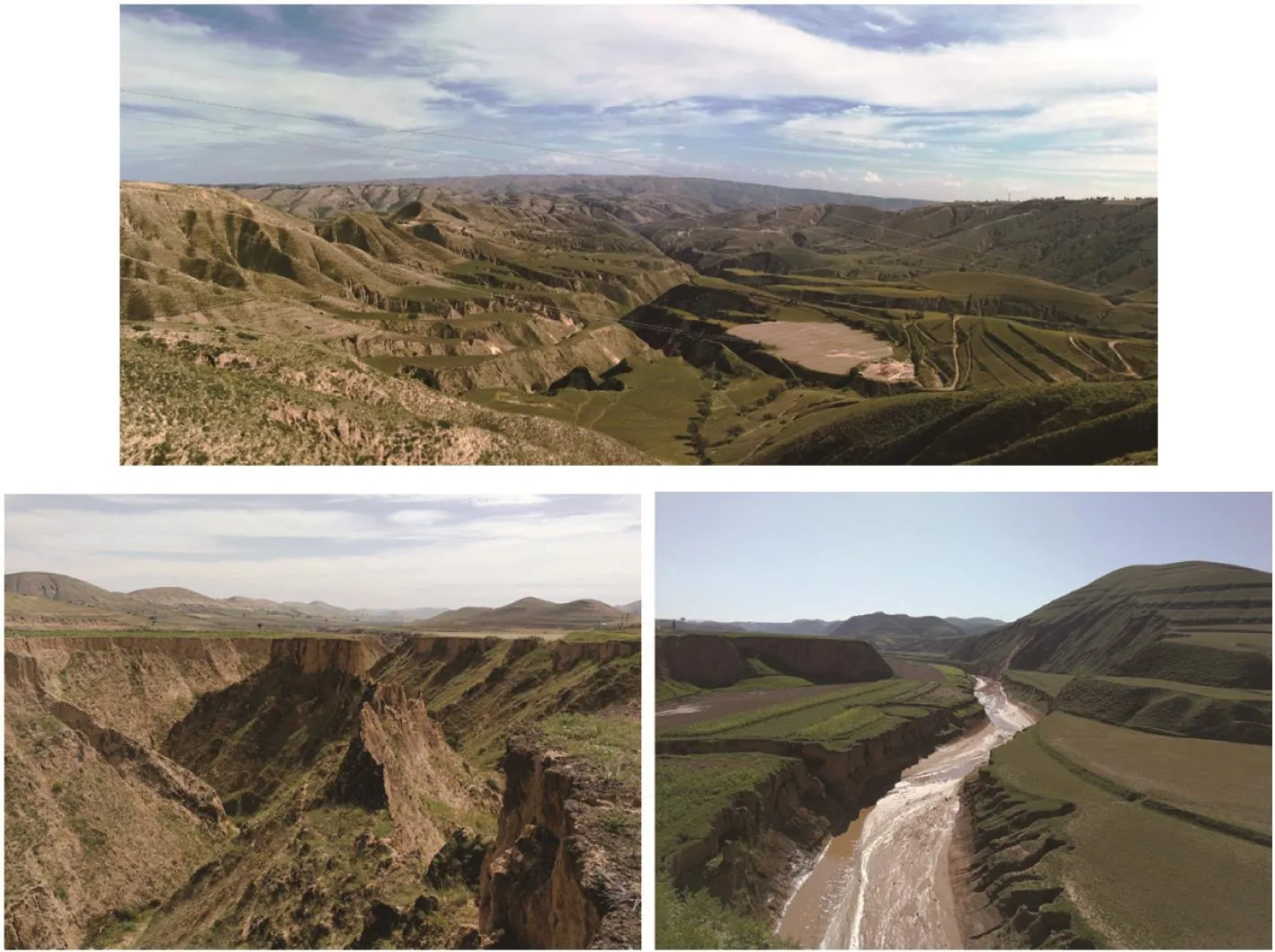

大量实测数据表明,日降雨大于25 mm的降雨是导致黄土高原产洪产沙的高效降雨[8-9]。然而,在年降雨量250~400 mm的丘五区,日降雨大于25 mm和50 mm的年总雨量不足河龙区间的1/2和1/3,大暴雨更少(表1)。因此,即使当地黄土丘陵坡面上的植被较差,也鲜见细沟发育(图4),说明坡面侵蚀强度不大。2017年6—8月,清水河折死沟流域下游经历了7次大雨或暴雨,但实测的坡面含沙量不足200 kg/m3。

图4 丘五区的黄土丘陵

图5 丘五区的河道

研究表明,黄土丘陵沟壑区坡面径流下沟可使沟谷产沙量增大50%左右[10,13]。不过,因黄土丘陵第五副区的坡面更不利于降雨入渗,故下沟径流量的比例更大。因此,在坡面来水和盆地自产径流的共同作用下,盆地和阶地的沟(河)岸和沟(河)床成为流域泥沙的重要来源地。丘五区盆地沟(河)内的水力侵蚀和重力侵蚀均十分严重,其剧烈程度在黄土丘陵其它副区极为少见。近年实地考察期间,随处可见因河道水流掏刷所导致的河岸崩塌和滑坡(图3、图5和图6)。2017年9月,笔者从马莲河洪德断面沿东川上行,在约4 km范围内,看到了12处大型滑坡,每个滑坡体都不少于1000 m3;从折死沟沟口上行,在不足2 km的河段内,遇到3处体积约1000 m3的滑坡。

图6 河岸崩塌

图7 丘五区的潜蚀

丘五区坡面水流的入汇,不仅有常见的支毛沟-干沟-河道方式,还有大量水流从两侧岸边直接进入河道,因跌水在河沟两岸形成陡峭的边壁(图3和图5)。在折死沟中游河段,周边丘陵所产的洪水被盆地截留,之后从侧向向河道排泄,导致近河滩地上形成大量与河道贯通的陷穴(图7),成为当地水力侵蚀的重要方式——洞穴潜蚀。

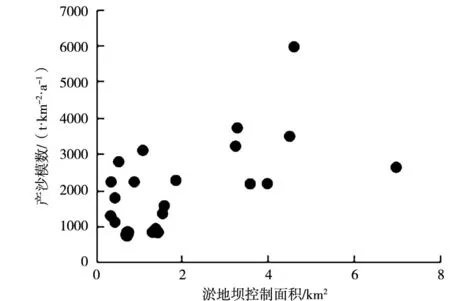

一定量级的水流是河沟内侵蚀产物被搬运出流域的动力,而流域的产沙强度取决于河沟内的流量大小。由此推测,从小流域的毛沟、支沟和干沟,再到大中流域的河道,随着汇入水量的增加,产沙强度必然逐步增加,该推断得到了实测数据的证明。2001年前后,折死沟流域新建了26座淤地坝,利用各淤地坝控制面积和截止2015年底的拦沙量,点绘了每座淤地坝控制面积与其区内产沙模数的关系(图8),结果表明,淤地坝控制区的产沙模数随单坝控制面积的增大而增加;榆中县2005年汛前共建成中型淤地坝6座(单坝控制面积1.2~1.5 km2)、大型淤地坝2座(单坝控制面积3.5~4 km2),至2008年底,中型淤地坝均无淤积物,但大型淤地坝却监测到1万m3/座的淤积量。

图8 折死沟流域淤地坝控制区产沙模数与控制面积的关系

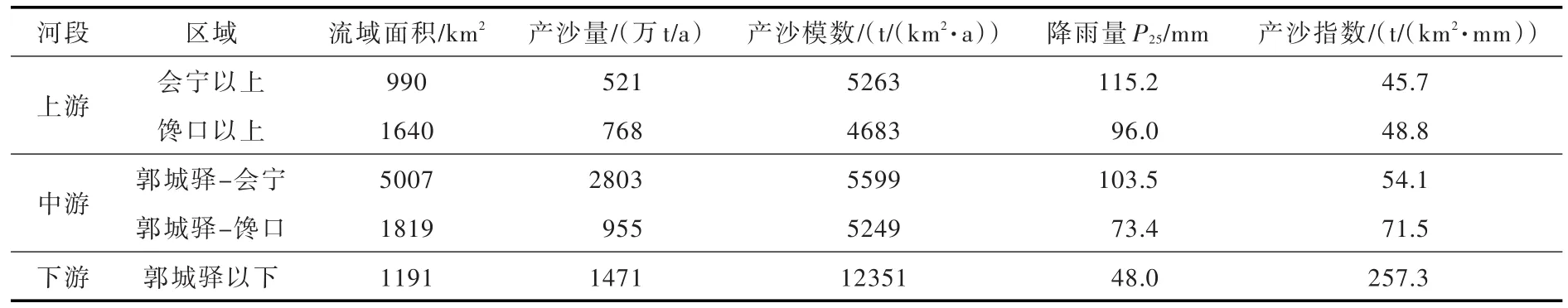

祖厉河流域几乎全部位于丘五区,在扬黄灌溉工程投运前的1960—1968年,流域内梯田很少、且无坝库工程(即输沙量近似等于产沙量)。表2是其1960—1968年不同河段的实测输沙量、降雨量和产沙强度,其中产沙指数采用产沙模数除以P25得到,以反映相同降雨条件下的流域产沙强度。由表2可见,祖厉河上游的降雨量P25是下游的两倍左右,但从上游到中游、再到下游,产沙模数和产沙指数却越来越大。由此可见,河(沟)道对流域产沙的贡献率相当大,正如牛最荣所说[14],祖厉河泥沙主要来自两部分:一是流域坡面受雨水冲刷而形成的坡面侵蚀;二是水流冲击黄土河岸造成两岸崩塌而形成的河道侵蚀。

表2 祖厉河流域不同区域的产沙强度对比(1960—1968年)

清水河流域也是如此。清水河下游马家河湾断面以下属干旱草原区,流域面积1465 km2,多年平均降雨量P25只有25 mm。1959—1970年(注:不含1962—1964年,因马家河湾站同期缺测),马家河湾和泉眼山站年均输沙量分别为2972万t和4939万t,即马家河湾至泉眼山区间输沙模数达13 427 t/(km2·a)。这说明区间河道大量加沙。据实地观测,该区间河道所加泥沙主要来自河岸崩塌。

丘五区各地丘陵与盆地的面积比例差别较大,河沟来沙占比也有所不同。基于水土流失最严重、丘五区特征不太突出的祖厉河会宁以上1957—1972年降雨-产沙关系推算,祖厉河流域同期的面上来沙应不超过4450万t/a(含支毛沟的产沙量),但实际来沙6360万t/a,说明河(沟)床产沙量可能占流域沙量的30%以上。基于图8和流域把口断面输沙量推算,2001—2015年,折死沟黄土丘陵区的产沙模数只有1000 t/(km2·a)左右,但流域同期实际输沙模数约3000 t/(km2·a)(还原水库拦沙量后),说明河(沟)床产沙占比可能达2/3,该结论与卜崇德[15]的观点基本一致。随着周边丘陵植被进一步改善和越来越多梯田建成,虽然流域总产沙量会逐步降低,但河(沟)道产沙占流域沙量的比例将更高。

丘五区的泥沙来源特点与其“黄土丘陵区和黄土高塬区的结合产物”的地貌特征密切相关。在地处黄土高塬区的西峰南小河沟(流域多年平均降雨量544 mm,侵蚀模数4000 t/(km2·a)),沟床的泻溜和冲刷量达流域产沙量的83%,塬面径流集中下沟是沟床产沙的主要驱动力[16],这与丘五区的情况相似。不过,与黄土高塬区相比,由于周边大面积黄土丘陵区的汇水,中部盆地的沟床所接纳的径流量更大,因此,尽管降雨量远小于南小河沟,但祖厉河和清水河丘五区的侵蚀模数却高达6000~8000 t/(km2·a)。

4 影响产沙的下垫面因素

丘五区产沙动力主要是周边黄土丘陵所产的洪水。除降雨因素外,凡能够削减丘陵产洪的因素,即为影响流域产沙的关键因素。

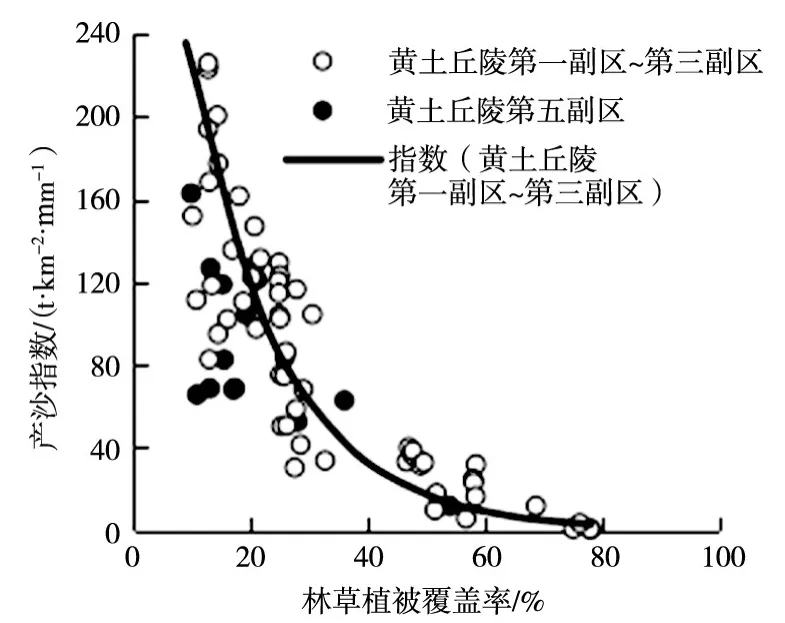

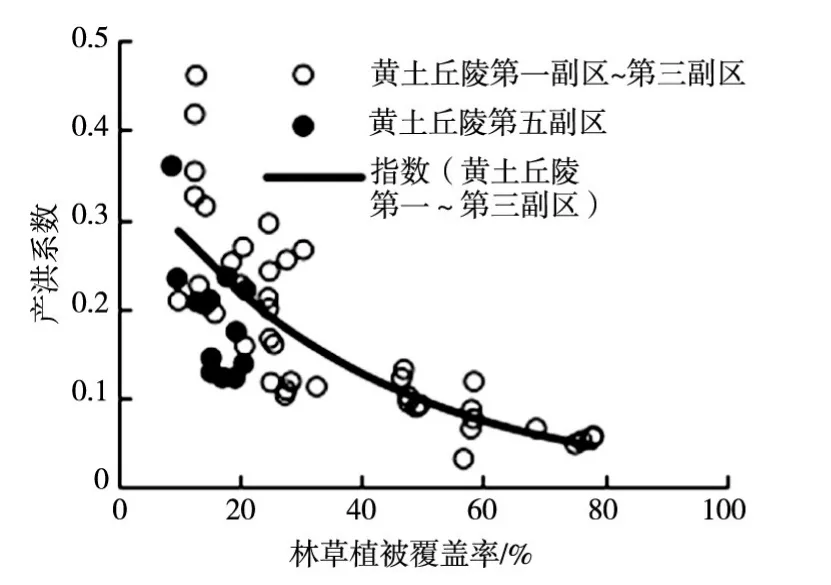

基于现有认识,改善林草植被,能够削减洪峰和洪量[17]。因此,周边黄土丘陵的植被状况是影响丘五区产沙的重要因素。采用文献[9]同样的数据处理方法,分别点绘了丘五区和丘一区~丘三区的林草覆盖率与产沙指数的关系,结果见图9。由图9可见,在大空间尺度上,丘五区的林草覆盖率~产沙指数关系与其它副区大体一致,或略偏下。

图9 林草植被覆盖率-产沙指数关系

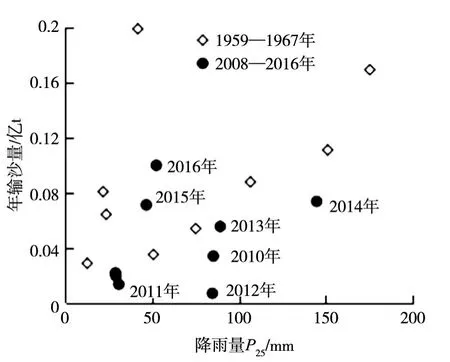

图10 折死沟流域降雨-产沙关系变化

基于图9,在林草植被覆盖率小于20%范围内,流域的产沙指数剧烈波动。以折死沟流域为例,1970年代末林草覆盖率为17.5%,2016年林草覆盖率为21%,由图10可见,较之1959—1967年,除受赵家树水库投运影响的2012年外,其2008—2016年的降雨-产沙关系仍无显著变化。

进一步分析图9表明,林草覆盖率大于20%后,产沙指数将随林草覆盖率增大而迅速下降,林草覆盖率大于60%后流域产沙即可基本遏制。目前,尽管丘五区林草状况均较1970年代改善,但绝大部分地区林草覆盖率仍只有16%~27%。

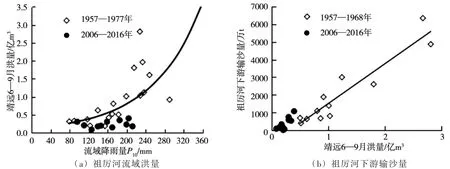

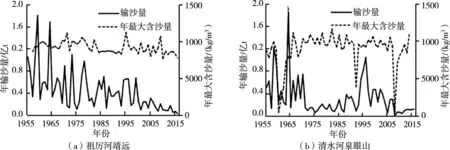

除林草植被外,梯田也是能够削减河沟洪水的有效措施,进而减少流域产沙。1970年代,祖厉河上中游的林草覆盖率为16.3%、梯田占比5.4%;2014年,祖厉河上中游梯田占比达28.4%,林草覆盖率达29.9%。随着流域内大规模梯田建成,加之植被改善,祖厉河流域洪量大幅减少,见图11(a),进而使下游河道冲刷大幅减轻、产沙大幅减少,见图11(b)。

图11 祖厉河流域水沙变化

遗憾的是,尽管改善林草和修建梯田可有效削减丘陵区产流量,但实地考察看到,在年降雨量350 mm以下地区,受气候和社会经济环境制约,目前不仅植被很差,而且梯田极少。

将周边丘陵所产洪水就地利用也是实现丘五区减沙的重要措施。丘五区的地表径流多为苦咸水,而且总产水量只有4亿~5亿m3,因此,放弃该区径流对黄河水资源供需形势影响不大。

需要指出,由于目前丘五区的沟床远没有切割到基岩,因此改善植被和修建梯田虽可以减少流域产沙,但不能停止河沟内的侵蚀发育。实地调查发现,即使小流量,也能引起丘五区河岸出现崩塌或滑坡。以祖厉河为例,尽管流域林草梯田覆盖率已达58%(2012年),但因区内苦咸水难以利用,加上扬黄灌溉的退水回归河道,在近10年流域有效降雨P25偏少21%、P50偏少32%的情况下,入黄沙量仍基本维持在1000万t/a左右(注:在人类活动很少的天然时期,祖厉河年均入黄沙量约6000万t)。与祖厉河相比,清水河扬黄灌溉的退水量更大,因此若还原坝库拦沙,其近10年年均产沙量仍达2300万t/a(注:在人类活动很少的天然时期,清水河年均入黄沙量约4600万t)。

5 洪水泥沙特点

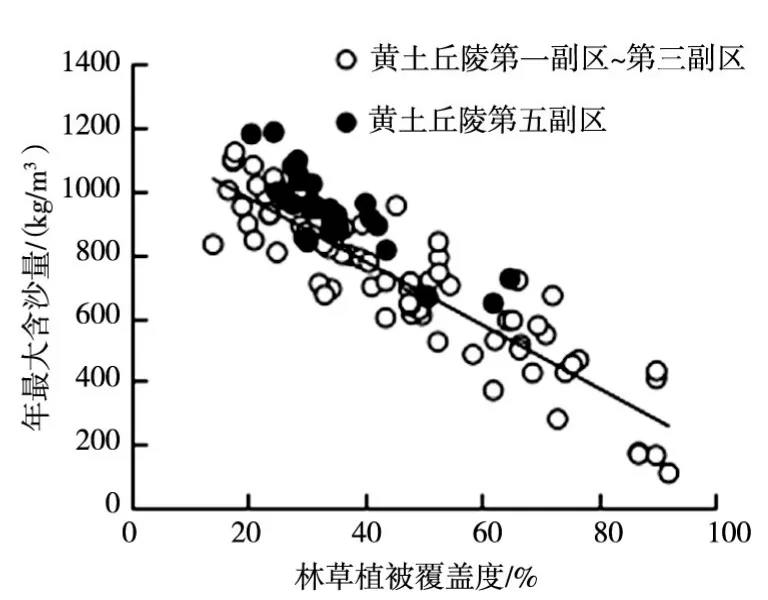

在丘五区,可致产流的高效降雨P10只有150~200 mm、不足河龙区间的70%,这在地势平坦、长期干旱的黄土盆地区产流很少,因此,能够汇入河道的洪水主要来自周边的黄土丘陵。理论上,因地表糙率小,丘五区的黄土丘陵更容易产流。但是,由于“中部盆地接续周边丘陵”的特殊地形,丘五区的黄土丘陵区来水多被下部的盆地或阶地承接、截留(图3),因此,相同林草梯田覆盖率情况下的产洪系数并不高,见图12。

含沙量高是丘五区洪水的突出特点。利用黄土丘陵第一、第二和第三副区的实测数据,文献[9]曾对流域林草植被状况与水流含沙量的关系进行过分析。采用同样的数据处理方法,本文将丘五区的数据与丘一、丘二和丘三区的数据点绘在一起,结果见图13。由图13可见,与黄土丘陵其它副区相比,在相同植被情况下,丘五区水流的含沙量更高。造成这个现象的原因,既有流域产洪量偏少的因素,也与“流域泥沙主要产自沟(河)道”的特点有关。研究发现[18],在治理程度较高的丘五区小流域,坝库所拦泥沙的83.6%来源于库区沟岸的重力侵蚀。

图12 丘五区与其它区产洪能力对比

图13 林草地盖度与年最大含沙量的关系

对于植被改善程度不大的丘五区河流,如果不能大幅削减河川径流量,即使大量梯田投运使洪量和输沙量大幅减少,其洪水含沙量仍将维持较高水平。近十年,祖厉河入黄沙量减少85%,但沙峰含沙量仅降低7.8%;清水河入黄输沙量减少81%,但洪水含沙量甚至没有明显变化,见图14。

图14 丘五区典型支流来沙变化

6 初步结论

(1)丘五区主要分布在年均降雨量为250~400 mm、暴雨不多的黄土高原西北部,区内土壤沙化严重、土体结构疏松、坡面植被稀疏;地表“光滑”的黄土丘陵群包围着一片黄土盆地或掌地,是丘五区地形的突出特点,外观上大体是黄土丘陵沟壑区和黄土高塬沟壑区的结合产物。

(2)丘五区的泥沙不仅产自周边丘陵,而且相当部分来自中部黄土盆地的河(沟)岸崩塌或滑坡,有些地方的沟谷产沙贡献甚至达2/3。从支毛沟到干沟和河道,随着汇入水量增加,流域产沙强度逐级增大。

(3)周边黄土丘陵所产洪水,是中部黄土盆地河(沟)岸崩塌或滑坡的主要动力。改善周边丘陵区的植被覆盖状况、修建梯田或其它坡面雨洪利用工程,都可有效控制丘五区产沙量。目前,该区仍然植被较差、且改善潜力有限,许多地方梯田很少,加之侵蚀沟远未切割到基岩的宏观背景、大部分泥沙产自河沟的自然特点,故丘五区近年来沙减幅不大。

(4)丘五区产洪能力不高,但洪水含沙量高。由于相当部分泥沙产自盆地河(沟)岸崩塌或滑坡,因此,即使未来年输沙量大幅减少,其洪水含沙量也仍会维持较高水平。

基于近年实地调查和有限的水文分析,得到的初步结论仍较为粗浅。目前,丘五区大部分地区仍是黄土高原林草梯田覆盖较差的地区,需要加大对该区研究和治理力度。

参考文献:

[1]黄秉维.编制黄河中游流域土壤侵蚀分区图的经验教训[J].科学通报,1955(12):14-21.

[2]水利部黄河水利委员会.黄河流域地图集[M].北京:中国地图出版社,1989.

[3]黄河上中游管理局.黄河流域水土保持图集[M].北京:地震出版社,2012.

[4]包淑萍,王生鑫.清水河流域水沙变化分析[J].人民黄河,2016,38(3):25-29.

[5]许志文,谢玉亭.祖厉河流域的水沙特性及水土保持减沙效益分析[J].水利水电技术,1990(9):51-54.

[6]崔亮.气候变化和人类活动对祖厉河输沙量变化的影响分析[J].中国水土保持,2017(2):35-38.

[7]刘晓燕.黄河近年水沙锐减成因[M].北京:科学出版社,2016.

[8]王万忠.黄土地区降雨特性与土壤流失关系的研究[J].水土保持通报,1983(8):7-13.

[9]LIU Xiaoyan,YANG Shengtian,DANG Suzhen,et al.Response of sediment yield to vegetation restoration at a large spatial scale in the Loess Plateau[J].Science China(Technological Sciences),2014,57(8):1482-1489.

[10]冉大川,赵力仪,张志萍,等.黄土高原不同尺度水保坡面措施减轻沟蚀作用定量研究[J].水利学报,2010,41(10):1135-1141.

[11]中国大百科全书水利卷编委会.中国大百科全书·水利卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1992.

[12]许炯心 .黄土高原植被-降水关系的临界现象及其在植被建设中的意义[J].水利学报,2005,36(6):1233-1239.

[13]王文龙,雷阿林,李占斌,等.黄土区坡面侵蚀时空分布与上坡来水作用的实验研究[J].水利学报,2004(5):25-29.

[14]牛最荣.祖厉河泥沙特性及流域生态环境建设[J].东北水利水电,2002,20(5):43-44.

[15]卜崇德.宁夏黄丘五副区小流域治理的研究与实践[J].中国水土保持,1996(12):12-14.

[16]刘晓燕,刘斌,杨胜天.黄土高塬沟壑区产沙驱动力及减沙潜力分析[J].人民黄河,2014,36(5):1-3.

[17]兰跃东,康玲玲 .森林植被和小流域生态修复对水沙变化的影响研究[J].水土保持通报,2010,30(1):35-38.

[18]张富,赵守德.黄丘五副区土地利用方式与土壤侵蚀关系研究[J].中国水土保持,1993(1):17-21.