中国城市化与城市土地集约利用的耦合协调时空特征

2018-04-17杨权伍庄飞崔同琦周伟任军艳

杨权伍 庄飞 崔同琦 周伟 任军艳

云南同元土地事务有限责任公司 云南 大理 671000

正文:

1 引言

城市化绝非仅仅是农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业用地转化为非农业用地,而是乡村人口城市化和城市现代化的统一、经济发展和社会进步的综合体现,是人类社会发展的自然历史过程,作为近现代人类社会发展的主旋律,城市化一直是经济社会发展的热点。

城市化是经济社会发展的必然产物,其重要标志之一是城市数量的增加和城市规模的扩张[1]。土地作为城市空间发展的载体,是实现城市可持续发展的重要保障,土地集约利用是人地矛盾突出的国情下城市可持续发展的必然选择[2],是21世纪中国城市土地利用的重要方向[3]。而如何实现城市土地集约利用的高水平发展,以及城市化与城市土地集约利用的高水平协调发展,已成为当前我国城市化总体发展战略的迫切要求[4]。鉴于此,本文基于耦合协调发展理论,以1995年、2000年、2005年、2010年和2012年中国30个省域(不含香港、澳门特别行政区和台湾省)为研究对象,构建中国省域城市化与城市土地集约利用系统评价指标体系,并探析省域城市化与城市土地集约利用的耦合协调发展关系。这有助于实现我国城市化与城市土地集约利用二者间的高水平协调发展,对城市土地集约利用效率的提高、城市化的健康发展具有重要意义。

2 评价指标体系与评价模型

2.1 评价指标体系

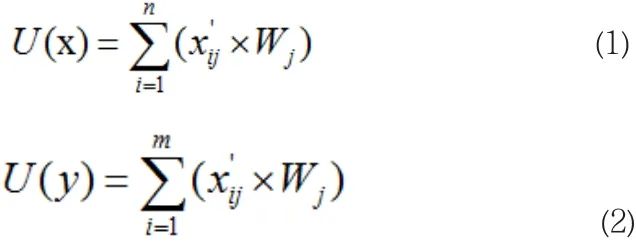

为客观、全面、科学地衡量中国30个省区城市化与土地集约利用情况,结合城市化水平和城市土地集约利用的内涵,再综合已有的研究成果[5,7-10],本文从人口城市化(市辖区人口占全市总人口比例、市辖区非农业人口占全市非农业人口比重、市辖区第三产业从业人员比重)、经济城市化(市辖区人均 GDP、人均地方财政收入、市辖区第三产业产值占GDP比重)、社会生活(每万人拥有公共汽车数、每万人拥有床位数、每百人图书馆藏书)和景观生态城市化(人均园林绿地面积、建成区面积占市区比重)共11个指标构建城市化水平指标体系,从城市土地投入水平(地均固定资产投资、地均单位从业人员数、地均财政支出)、土地利用程度(人口密度、人均道路面积、人均建设用地面积)、土地产出效益(地均地区生产总产值、地均社会消费品零售额、地均财政收入)和土地利用生态效益(人均公共绿地面积、建成区绿化覆盖率)共11个指标构建城市土地集约利用指标体系。本文用极差标准化的方法对原始数据进行标准化处理,统一量纲。采用熵值法[6]确定各项指标的权重。根据计算出的权重值与经标准化后取得的指标值加权求和,采用公式(1)、(2)计算城市化水平综合指数和城市土地集约利用综合指数:

式中:U(x)-城市化水平综合指数;U(y)-城市土地集约利用综合指数;x'ij-评价指标层各指标的标准化值;Wj-评价指标层各指标的权重。当U(x)>U(y),为城市土地集约利用滞后型;U(x)=U(y),为城市化与城市土地集约利用同步型;U(x)<U(y),为城市化水平滞后型。

2.2 构建评价模型

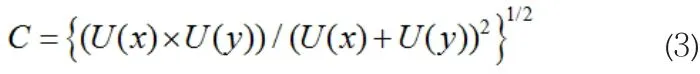

本文借鉴物理学的容量耦合概念和模型[13],构建城市化水平与城市土地集约利用的耦合度模型,公式为:

式中:C为耦合度值,C∈[0,1),结合城市化与城市土地集约利用交互作用程度强弱,将其划分为低水平耦合(0-0.30)、颉颃(0.30-0.50)、磨合(0.50-0.80)和高水平耦合(0.80-1)4个阶段[8,10]。

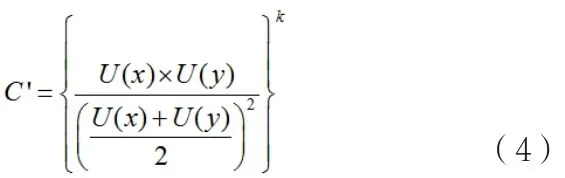

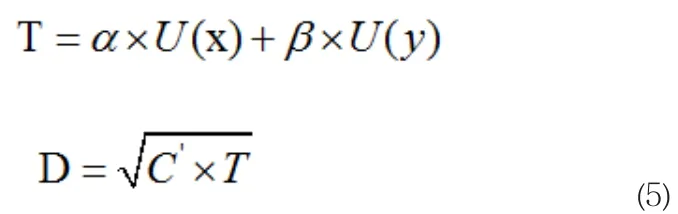

耦合协调度是用来表示系统或要素之间协调程度的定量指标。在参考已有研究成果[7-13]的基础上,将其引用到城市化与城市土地集约利用的耦合协调度模型中,公式为:

式中:C'为协调度;k为调整系数(k≥2)。C'∈(0,1),C'值越大,表明城市化水平与城市土地集约利用二者趋于协调,反之,则失调。

在城市化水平与城市土地集约利用协调度模型的基础上,构建二者耦合协调发展度模型,其公式为:

式中:D为耦合协调发展度,D∈[0,1],D越大,协调发展水平越好,D越小,二者失调越严重;T为城市化水平与城市土地集约利用的综合评价指数,由于城市化、城市土地集约利用对城市的整体发展同等重要,所以均取a=b=0.5。具体协调发展度的划分标准[8-9]见表2。

表1 城市化与城市土地集约利用协调发展分类及其判断标准

3 中国省域城市化与城市土地集约利用协调发展实证分析

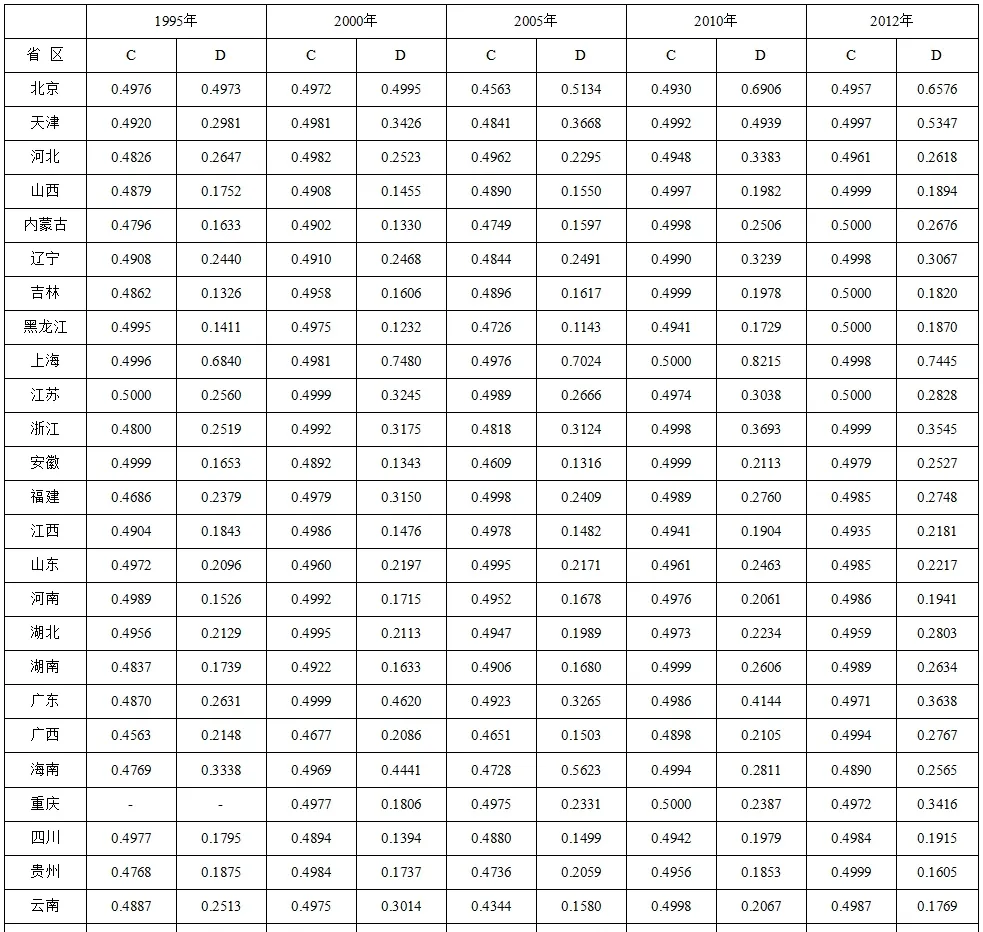

本文以全国30个省域为研究对象,选自1995年、2000年、2005年、2010年、2012年的截面数据,来源于《中国城市统计年鉴》、《中国统计年鉴》以及中国经济社会发展统计数据库等。采用上述模型,分别计算1995年、2000年、2005年、2010年、2012年全国30个省域的耦合度和耦合协调发展度,对“九五”、“十五”“十一五”和“十二五”期间中国省域城市化与城市土地集约利用协调发展进行实证分析。

表2 中国省域城市化与城市土地集约耦合度和协调发展度测算结果

?

3.1 中国省域城市化水平与城市土地集约利用综合指数分析

分析结果表明:1995年、2000年和2005年中国30个省域主要以城市土地集约利用滞后型为主,分别占全国省域总数的82.76%、73.33%和93.33%;而2010年和2012年在数目分布上较为均衡,2010年和2012年城市土地集约利用滞后型、城市化与城市土地集约利用同步型和城市水平滞后型分别占总数的40.00%、26.67%、33.33%和26.67%、26.67%、46.67%。从省域数目的变化上看,表明从“九五”到“十二五”期间,中国省域以城市土地集约利用滞后型为主,向同步型、城市化水平滞后型均衡发展转变。

3.2 中国省域耦合度和耦合协调度分析

根据测算结果显示,二者的协调发展度值在0.1123-0.8215之间,分布类型主要以严重失调、中度失调和轻度失调为主。研究期内我国30个省域城市化与城市土地集约利用二者的耦合度处于颉颃阶段,表明我国城市化水平的提高要求城市空间规模的扩张,对城市土地需求日益凸显,但耦合度明显存在着省域差异,按照30个省域耦合度值的大小可以划分为三类:高等强度耦合省域(0.4900-0.5000),1995年、2000年、2005年、2010年和2012年分别占省域总数的72.41%、86.67%、46.67%、90.00%和96.67%;中等强度耦合省域(0.4500-0.4900),1995年、2000年、2005年、2010年和2012年分别占省域总数的27.59%、10.00%、36.67%、10.00%和3.33%;而低等强度耦合省域(0.3000-0.4500),只涉及到2000年和2005年,所占比例分别是3.33%和16.67%。从上述分析表明中国省域城市化水平与城市土地集约利用的耦合程度总体较高,且以高等强度和中等强度耦合为主,尤其是高强度耦合所占比例从1995年-2012年一直处于上升趋势,说明两者趋于协调发展。

3.3 中国省域耦合协调度空间差异特征分析

本文基于ArcGIS9.3平台并利用OpenGeoDa1.2.0软件对1995年、2000年、2005年、2010年和2012年中国省域城市化与城市土地集约利用耦合协调发展度进行全局空间自相关和局部空间自相关分析[2]。

(1) 全局空间自相关分析

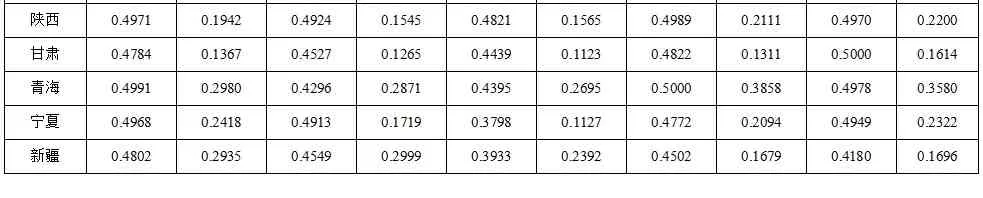

运用OpenGeoDa1.2.0软件得到中国1995年、2000年、2005年、2010年和2012年省域城市化与城市土地集约利用耦合协调发展度的全局Moran′s I,分别为:0.182255、0.262655、0.243855、0.288198和0.262127,Moran′s I均大于零,为空间正相关,且呈波动上升的趋势,表明我国城市化与城市土地集约利用耦合协调发展度在省域空间上显著集聚,即耦合协调发展度在空间上表现为高高集聚或低低集聚,说明我国省域耦合协调度在空间差异上逐步缩小,城市化水平和城市土地集约利用水平都在不断提高。

(2)局部空间自相关分析

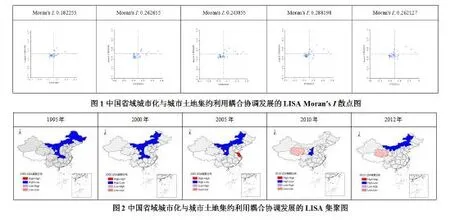

从LISA Moran′s I散点图来看,从图1可以看出,大部分省域落在第一象限和第三象限,即“H-H”和“L-L”类型区,且绝大部分落在第三象限(“L-L”类型区),表明我国城市化与城市土地集约利用耦合协调发展度在省域局部范围内具有空间相关性,集聚特征显著,同时也显现出在空间分布上具有异质性,呈现出离散分布格局。再从LISA集聚图来看,由图2可以看出,1995年,仅以“L-L”类型为显著特征,表现为相邻省域之间的耦合协调度空间差异较小,自身与相邻省域之间的耦合协调度差异也较小,包括黑龙江、内蒙古、宁夏、陕西、湖北等5个省域;2000年,主要还是以“L-L”类型为显著特征,包括内蒙古、宁夏、陕西、湖北、重庆等5个省域;2005年,以“H-H”类型和“L-L”类型为主,其中,“H-H”类型表现为相邻省域之间的耦合协调度空间差异较小,自身与相邻省域之间的耦合协调度变化较大,仅江苏省域,而“L-L”类型包括内蒙古、宁夏、陕西等3个省域;2010年,以“H-L”类型和 “L-L”类型为显著特征,其中“H-L”类型表现为相邻省域之间的耦合协调度空间差异较大,自身省域的耦合协调度变化较大,形成局部异质“热点”,但相邻省域的耦合协调度变化较小,仅青海省域,而“L-L”类型的省域也仅陕西;2012年,也是以“H-L”类型和“L-L”类型为显著特征,“H-L”类型仅青海省域,“L-L”类型仅内蒙古省域。在整个研究期内,“L-H”类型都没有呈现,其余的表现为不显著。这表明,我国城市化与城市土地集约利用耦合协调发展度在空间分异上主要以低水平集聚及不显著集聚为主,突出表现出空间异质性。

基于上述我国城市化与城市土地集约利用耦合协调发展度时空演变分析表明:第一,我国城市化与城市土地集约利用耦合协调度空间差异较为显著。1995年-2012年,集聚类型在空间分布格局上不断发生变化,由1995年和2000年的“L-L”类型过渡到2005年的“H-H”和“L-L”类型再到2010年和2012年的“H-L”和 “L-L”类型。第二,集聚类型所涉及的省域范围不广。研究期内,“L-L”集聚类型持续的时间较其他类型长,范围较集中,主要分布在我国中部大部分省域,由于“九五”到“十五”期间,我国城市发展政策及土地相关的一些政策未发生较大的变化,因此二者耦合协调度的空间差异所涉及的范围也并为发生较大的变动,但“L-L”集聚类型随着时间的推移,其范围也在不断的缩小,直至2012年仅剩内蒙古,其次,“H-H”集聚类型仅出现过一次,且只有江苏,“H-L”集聚类型出现过两次,都只涉及青海。第三,局部集聚类型所涉及的省域发生变化。黑龙江、宁夏、湖北和重庆由“L-L”类型变为不显著,内蒙古由“L-L”类型变为不显著再变为“L-L”类型,陕西由“L-L”类型变为不显著,江苏由不显著变为“H-H”类型再变为不显著,青海由不显著变为“H-L”类型。

4 结论

本文基于耦合协调发展理论,以1995年、2000年、2005年、2010年和2012年的中国30个省域进行实证分析,探析中国省域城市化与城市土地集约利用协调发展关系,得到以下结论:研究期间,从“九五”到“十一五”,中国省域发展类型以城市土地集约利用滞后型为主,向城市化与城市土地集约利用同步型、城市化水平滞后型均衡发展转变;城市化水平与城市土地集约利用的耦合程度总体处于颉颃阶段,以高等强度和中等强度耦合为主,耦合协调等级以严重失调、中度失调和轻度失调为主;省域城市化水平与城市土地集约利用协调发展水平主要以中水平和低水平协调为主,由1995年的高、中、低水平协调分布不均向2012年的以中水平协调演进;耦合协调发展度在空间分布上显著集聚表现为高高集聚或低低集聚,在空间分异上主要以低水平集聚及不显著集聚为主,突出表现出空间异质性。随着中国城市化进程的不断推进,城市土地资源供需矛盾日益凸显,为实现省域城市化与城市土地集约利用的高水平协调发展,应针对不同城市发展阶段因地制宜的提出相应的措施以达到二者的良性共振。