基于栅格尺度的喀斯特槽谷区生态环境脆弱性时空分异研究

2018-04-17,

,

(贵州师范大学 a.地理与环境科学学院;b.贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室, 贵阳 550025)

1 研究背景

脆弱性是一个广泛应用于各个学科领域的概念,最早由法国学者Albinet和Margat第一次将其作为科学术语提出。我国于 1984 年颁布了《自然保护大纲》,首次提出生态脆弱区的概念。最初脆弱性指伤害的容量,即系统由于对灾害暴露产生伤害的程度。在众多的脆弱性研究中,生态环境脆弱性研究一直是研究的重点。美国学者Daniel[1]从沙漠生态环境的水特征、物质循环和能量流动等特征出发,研究了荒漠生态系统的脆弱性。俄罗斯学者Kovshar[2]研究了干旱环境下生态脆弱性的问题。1989年,牛文元[3]运用生态数学语言,总结了脆弱带的宽度、重叠和脆弱性,并将生态脆弱带划分成7种类型。1992年,杨勤业[4]编制了1∶1 000万中国脆弱的生态环境形势和关键区域图,指出中国目前存在约90个生态环境轻度脆弱区,210个生态环境脆弱区和100个生态环境严重脆弱区。2003 年蔡海生等[5]在“脆弱生态环境脆弱度评价研究进展”中论述了生态环境脆弱性评价指标的选取及脆弱性评价方法。2011年刘正佳等[6]运用SRP(Sensitivity Resilience Pressure,简称SRP)模型对沂蒙山区生态环境脆弱性进行了评价。至今,形成了综合指数法、景观格局法、主成分分析法、层次分析法等生态环境脆弱性评价方法[7-9],研究区域也从喀斯特地区和高原地区扩展到平原城市[10]。然而,就目前来看,针对典型的喀斯特槽谷区的研究寥寥无几,而且多与东部、中部地区采用的指标体系相似。本文利用项目组已有的成果,通过加入评价喀斯特地区生态环境的重要指标(石漠化程度)对典型喀斯特槽谷区的生态环境进行评价,以期为喀斯特地区的生态环境保护提供理论依据。

对县域的生态环境质量进行评价研究,可以了解地区生态环境的脆弱性、促进县域生态环境的保护,为改善和恢复地区生态环境提供有利条件[11-12]。槽形喀斯特谷简称槽谷,发育在背斜上,是以纵向水运动为主的地段,断面呈U形,纵向延伸呈槽状,故常称“喀斯特槽谷”。喀斯特槽谷区的生态环境具有地表地下双层空间结构,水源易漏失、深埋,其可溶岩造壤能力低,土层浅薄且不连续且植被覆盖单一,生态系统脆弱。印江县位于贵州省东北部、铜仁市西部,地处典型的喀斯特槽谷区,区内地势起伏较大,地表破碎;自然和社会经济条件独特,生态环境脆弱[13]。同时存在过度开发、乱砍滥伐等不合理的人类活动,区域生态环境质量不容乐观[14]。本文采用GIS以及RS技术,以栅格为评价单元建立评价模型,对研究区的生态环境脆弱性进行定量评价,为其生态保护以及生态恢复提供理论和技术支持。

2 研究区概况

贵州省印江县(108°17′52″E —108°48′18″E,27°35′19″N —28°20′32″N)东西最大距离62.5 km,南北最大距离75.8 km,总面积1 969 km2,辖17个乡镇及街道办事处,总人口43.76万。位于云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带的黔东低山丘陵区和黔东北中山峡谷之间,武陵山脉主峰梵净山位于其东部,形成东高西低、东南向北西倾斜地形地貌。属亚热带温暖湿润季风气候,年均气温16.8 ℃,年降雨量1 100 mm左右。

3 数据与方法

3.1 数据来源与处理

(1)社会经济数据。主要包括研究区的人口数量、人均GDP、人均耕地面积等数据。社会经济数据来源于相关统计年鉴和统计资料。

(2)自然环境数据。主要包括年均降水量、年均气温、DEM数据、植被覆盖度、土壤类型、土地利用类型等。气象数据来源于印江县气象局;DEM数据来源于中国科学院计算机网络信息中心的地理空间数据云平台上获取的GDEMDEM 30 m分辨率数字高程数据,土地利用类型是分别基于空间分辨率为30 m的2010年和2015年TM影像数据解译而来,土壤数据来源于全国第二次土壤普查汇总成果所形成的土壤资源数据库,所有数据均通过GIS软件进行空间分辨率转换,得到空间分辨为30 m×30 m的栅格数据。

对评价指标中的统计数据通过ArcGIS10.2软件进行IDW(反距离权重法)插值处理,形成栅格大小为30 m×30 m指标体系数据。而后通过ArcGIS 10.2软件的重分类功能进行数据标准化处理,建立评价指标体系数据库。

3.2 研究方法

3.2.1评价模型构建

生态脆弱性即易受外界干扰,具有不稳定性,这种易变性和不稳定用生态敏感性来描述;同时生态环境在被干扰后自我修复能力的强或者弱可以用生态弹性来表达;另外生态环境脆弱性的高低还与其所处环境相关,因而用压力状况来表示。以IPCC的脆弱性概念为基础,结合研究区特点,参考前人研究成果[15-19],选择影响环境生态脆弱性的变量建立评价模型,基于“敏感度-弹性度-压力度”模式来确定评价因子。评价模型及公式为

式中:EEVI指生态环境脆弱度指数;n为评价指标的个数;Wi为第i个评价指标的权重系数;Xi为第i个评价指标的标准化后的数值。一般地,EEVI的数值越大,生态脆弱程度越高;反之,则说明生态脆弱程度越低。

3.2.2评价指标权重确定

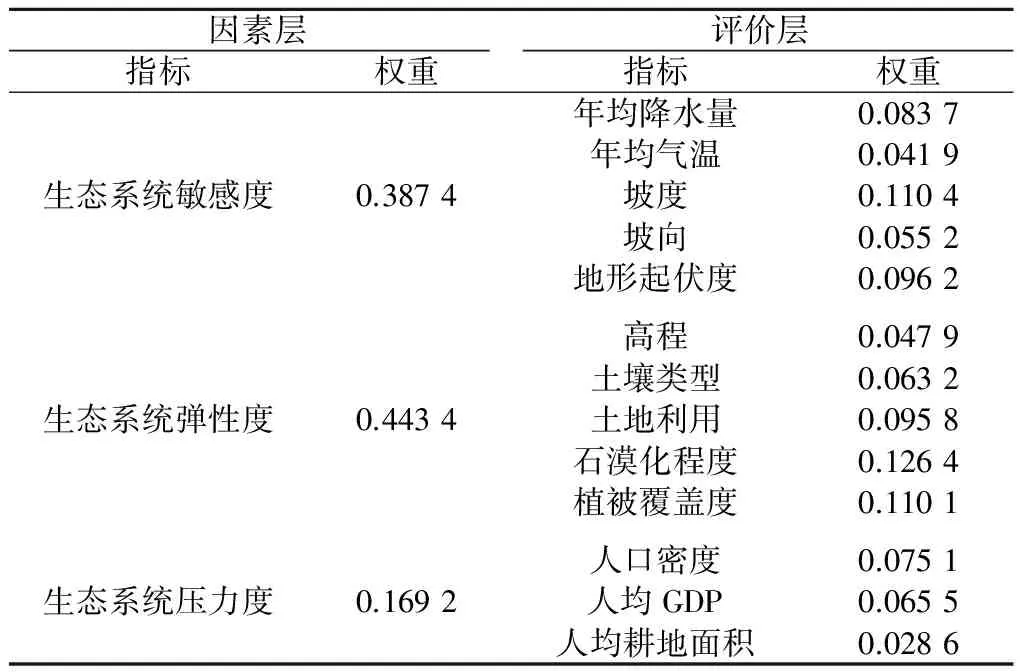

指标权重反映了其对生态脆弱性的贡献度,采用层次分析法确定各指标权重。主要在YAAHP 10.5软件进行,步骤如下:①通过1-9标度法对各指标进行比较,构建指标层判断矩阵、确定各指标的相对权重;②将判断矩阵结果进行一致性检验,经YAAHP 10.5检验,判断矩阵一致性为0.017 6<0.10,则判断矩阵具有满意的一致性,模型指标权重的计算合理;③根据计算结果得到各单项指标的最终权重(表1)。

表1 生态环境脆弱度评价指标体系Table 1 Indicators system for assessing the vulnerabilityof eco-environment

3.3 印江县生态环境脆弱性评价

通过建立的计算模型和确定的权重,计算生态环境脆弱性指数,评价印江县生态环境脆弱度。在ArcGIS10.2软件中,以30 m×30 m数字网格作为基本评价单元,按照生态脆弱度计算公式,利用空间分析中的地图代数功能对单因子空间栅格数据进行叠加,得到每个栅格单元上的生态脆弱度指数。

4 结果与分析

4.1 生态脆弱性分级

根据印江县生态环境的特点,通过赋予各基础数据权重,并结合印江县生态环境脆弱性评价结果,参考国土、环境等部门的综合评价方法,将研究区生态脆弱度分为5级:潜在脆弱(<2.5),即生态环境整体情况较好;轻度脆弱([2.5,3)),即生态环境压力较小;中度脆弱([3,3.5)),即有良好的自我恢复能力,通过一定的治理措施,生态环境会有所改善;重度脆弱([3.5,4)),即生态承载力较低,具有一定的安全隐患,自我修复能力较低;极度脆弱([4,5)),即区域内存在严重的生态安全问题,生态系统功能有较大的下降,如果治理不当,将进一步恶化。

4.2 印江县生态脆弱性的时间变化

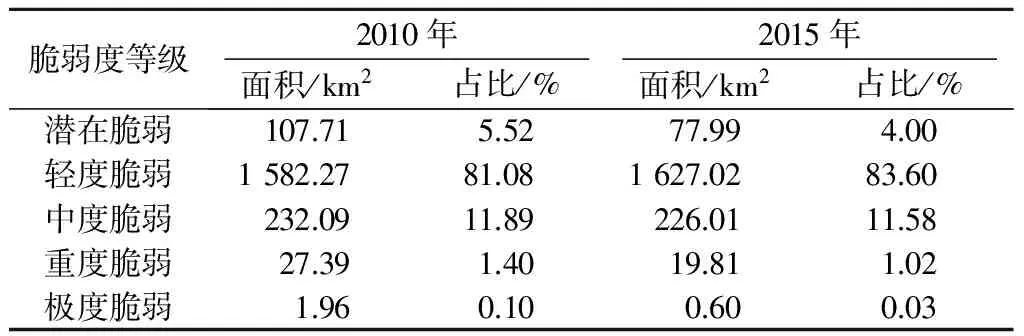

从统计结果(表2)可以看出,印江县潜在脆弱区的面积由2010年的5.52%下降到了2015年的4.00%。2010年轻度脆弱区、中度脆弱区、重度脆弱区的面积分别占区域面积的81.08%,11.89%,1.40%,轻度脆弱区占绝对优势地位,极度脆弱区面积仅占0.1%。2015年,轻度脆弱区面积有所增加,为83.60%,中度脆弱区、重度脆弱区的面积都有所减少,比率分别为11.58%,1.02%,轻度脆弱面积仍然占据很大比重。极度脆弱区的面积下降到了0.03%,只占据区域面积的很小一部分。总体而言,极度脆弱区面积和重度脆弱区面积都下降了,印江县2010—2015年生态环境质量整体呈好转趋势。

表2 2010和2015年脆弱区面积及所占比重Table 2 Vulnerable areas and percentages in2010 and 2015

4.3 印江县生态脆弱性的空间分布

从印江县生态脆弱性空间分布(图1)看,印江县生态脆弱性较高的地区主要是中部峡谷地带以及西北部、北部区域。这些区域处于地势较高、坡度较大、植被覆盖较低的地区,同时降水较少,气温较高,导致这些地区生态环境较为脆弱;而生态脆弱性较低的区域多为地势较低、地形平坦、植被丰富、人口较少的地区。值得注意的是,重度脆弱区和极度脆弱区大部分分布在槽谷地带,这些区域是石漠化程度较高的区域。因而,在喀斯特地区,石漠化程度是影响一个区域生态环境的重要影响因素之一。

图1 印江县生态脆弱度空间分布Fig.1 Spatial distribution of ecological vulnerability ofYinjiang County

2010年,研究区中部、东部、南部区域多为潜在脆弱和轻度脆弱,其他地区都伴随着较大面积的中度脆弱区,重度和极度脆弱区域尤其以槽谷地带的郎溪镇和北部、西北部地区为主;这些地区多是地形起伏巨大、植被覆盖较差的地区。2015年,研究区生态环境有所改善,极度和重度脆弱地区都有所减少,多转为潜在脆弱、轻度脆弱。这些区域地势相对平坦,地形起伏较小。随着各个治理工程的投入使用以及新一轮的石漠化治理,生态环境有所改善。

2010—2015年间,从研究区生态环境脆弱度变化特征上来看,极度和重度脆弱区分布从外围开始缩减、轻度脆弱多由潜在脆弱区环境退化而转化过来、梵净山地区即新业乡、木黄镇区域生态环境有所改善。南部地区生态环境则有一定程度的退化,从潜在脆弱区变成了轻度脆弱区,需要进一步改善。中坝乡和鹅岭镇交界的槽谷地带生态环境有一定程度的改善,极度和中度脆弱面积都有所减少。2个时期的生态环境脆弱高的区域分布具有相似的特性,槽谷地带的生态环境脆弱性普遍偏高,其分布具有破碎化、连贯性的特性,符合喀斯特地区的地域特点。

把研究区的乡镇边界矢量数据与2010年、2015年的生态环境脆弱度等级分布数据进行叠加,进行分区统计得到生态脆弱度等级在各个乡镇的分布情况(表3、表4)。

表3 2010年印江县乡镇生态脆弱性等级分布Table 3 Distribution of different levels of vulnerability area in villages and towns of Yinjiang County in 2010

表4 2015年印江县乡镇生态脆弱性等级分布Table 4 Distribution of different levels of vulnerability area in villages and towns of Yinjiang County in 2015

根据表3的统计数据,2010年潜在脆弱区主要分布在新业乡,占了整个潜在脆弱区面积的28.32%;中度脆弱区、重度脆弱区和极度脆弱区则都在郎溪镇,分别占了13.14%,43.27%和83.86。可以看出2010年生态环境较好的区域是洋溪镇、缠溪镇、新业乡、木黄镇、新寨乡;生态环境较差的区域为刀坝乡、郎溪镇,其中尤其是郎溪镇,整体生态环境较差,生态环境脆弱度较高。

根据表4的统计数据来看,2015年潜在脆弱区有了较大的变化,转移到了木黄镇、新业乡、永义乡、缠溪镇,2010年潜在脆弱区面积最大的新业乡则变成了14.84%,急剧下降。轻度脆弱区变化最大的则是洋溪镇,其中洋溪镇多为轻度脆弱区转变成为潜在脆弱区,生态环境质量有所好转。从2个时期的评价结果来看,生态环境质量最好的区域都是新业乡、缠溪镇、洋溪镇,这3个区域2个时期潜在脆弱区和轻度脆弱区的面积都是最多的。而生态环境较差的区域则是郎溪镇,2个时期重度、极度脆弱区都占了同一时期重度、极度脆弱区面积的较大比例。由于处于槽谷地带,这个区域的生态环境质量堪忧,虽然一直通过各种工程措施在进行治理,其状况仍然值得引起注意。

4.4 生态环境脆弱性成因分析

2010年和2015年,2个时期的研究区生态环境脆弱区域的空间分布类似。从统计结果来看,2010年轻度脆弱区和中度脆弱区面积占区域面积的86.60%;2015年轻度、中度脆弱面积占区域面积的87.37%;2个时期都是以轻度、中度脆弱为主。研究区的南部、东南部木黄镇、新业乡、永义乡、缠溪镇、新寨乡、杨柳乡、洋溪镇等地区生态脆弱性以潜在和轻度为主,是整个地区生态环境较好的区域,这些地区地势相对平坦,地形起伏较小,人口密度较低,伴随着多年的大力度的退耕还林还草工程以及石漠化治理工程,植被覆盖较好,区域生态系统相对稳定。

中部以郎溪镇为中心,向西北、北部地带延伸的郎溪镇、刀坝乡以及中坝乡和鹅岭镇的交界地区多为重度脆弱区以及极度脆弱区。这些区域处于地势高、坡度大、地形起伏较大的峡谷地带,由于坡度大,又处于槽谷地带,植被覆盖较低,容易形成泥石流,成为比较严重的水土流失区域。近年来随着政府加大治理力度,建立示范区,通过石漠化治理工程一定程度改善了区域的生态环境,其重度脆弱、极度脆弱区面积也有所减少。研究区的东南角也存在一定面积的中度、重度脆弱区,这部分地区主要是地势高、地形起伏大,植被覆盖少,同时由于人烟稀少,政府部门虽然有一定投入,但相对不够重视,治理力度不够,仍然有一小部分区域处于中度脆弱地带。

从结果来看,生态环境的脆弱性与石漠化程度、植被覆盖、人口密度、地形起伏以及坡度有密切的关系。人类活动以及生态环境保护意识的缺失是造成部分区域生态环境较为脆弱的主要原因之一。

5 结论与讨论

结合 RS 和 GIS 技术,以典型喀斯特槽谷区印江县作为研究区,基于“敏感度-弹性度-压力度”模型分析了印江县2010年和2015年生态脆弱性的时空变化特征,得出结论如下:

(1)从2个时期各个生态脆弱性等级的面积变化来看,印江县2010—2015年的生态脆弱性整体呈好转趋势,轻度脆弱面积有所增加,中度脆弱和重度脆弱、极度脆弱面积皆有所下降。从空间上看,2个时期极度脆弱和重度脆弱的区域主要分布在郎溪镇。该区域处于槽谷地带,坡度以及地形起伏度较大,密集的人口分布和复杂的生态环境,同时不合理的开发利用更是加快了其生态环境的恶化。而印江县不断进行工程治理,实行相关环境保护条例,使得生态环境的恶化趋势有了一定程度的缓解,在2015年,生态环境有所好转。

(2)本文与以往的研究主要不同在于时空2个尺度:时间尺度上,通过多期栅格数据进行生态环境定量评价,为长时序生态环境评价及预测提供了一个参考;空间尺度上,通过自然环境和社会经济数据相结合,借助技术手段进行尺度的统一,从而实现30 m×30 m栅格的评价尺度,提供了一种解决不同数据融合问题的方式。

生态环境的恶化已经成为制约山区发展的重要因素之一,本文通过建立评价模型,运用多个评价指标对印江县生态环境进行了评价,从时空2个角度分析了印江县2个时期的生态环境脆弱性状况,以期为印江县的生态环境保护提供一定的参考。由于部分资料的精度不足、指标权重的确定存在一定的主观因素,在今后的研究中应加以改善。

参考文献:

[1]DANIEL D E, THAMS J. Water in Desert Ecosystems[M]. U.S.A.: Academic Press, 1981.

[2]KOVSHAR A F, ZATOKA A L. Placing and Infrastructure of Reservations in the Arid Zone of the USSR[J]. Probiemy Osvoeniya Pustyn, 1991,(3/4): 155-161.

[3]牛文元. 生态环境脆弱带ECOTONE的基础判定[J]. 生态学报, 1989, 9(2):97-105.

[4]杨勤业.生态环境综合整治与恢复技术研究(第一集)[M].北京:北京科学技术出版社,1992.

[5]蔡海生, 陈美球, 赵小敏. 脆弱生态环境脆弱度评价研究进展[J]. 江西农业大学学报, 2003, 25(2):270-275.

[6]刘正佳, 于兴修, 李蕾,等. 基于SRP概念模型的沂蒙山区生态环境脆弱性评价[J]. 应用生态学报, 2011, 22(8):2084-2090.

[7]ZANG Z, ZOU X, ZUO P,etal. Impact of Landscape Patterns on Ecological Vulnerability and Ecosystem Service Values: An Empirical Analysis of Yancheng Nature Reserve in China[J]. Ecological Indicators, 2017, 72:142-152.

[8]O’BRIEN K, LEICHENKO R, KELKAR U,etal. Mapping Vulnerability to Multiple Stressors: Climate Change and Globalization in India[J]. Global Environmental Change, 2004, 14(4):303-313.

[9]王瑞燕, 赵庚星, 周伟,等. 土地利用对生态环境脆弱性的影响评价[J]. 农业工程学报, 2008, 24(12):215-220.

[10] 姚昆, 吴亮, 相恒星,等. 凉山地区生态环境脆弱性的时空动态变化[J]. 水土保持通报, 2017, 37(1):329-334.

[11] 李永化, 范强, 王雪,等. 基于SRP模型的自然灾害多发区生态脆弱性时空分异研究——以辽宁省朝阳县为例[J]. 地理科学, 2015, 35(11):1452-1459.

[12] 王瑞燕, 赵庚星, 周伟,等. 县域生态环境脆弱性评价及其动态分析——以黄河三角洲垦利县为例[J]. 生态学报, 2009, 29(7):3790-3799.

[13] 苏维词, 朱文孝. 贵州喀斯特山区生态环境脆弱性分析[J]. 山地学报, 2000, 18(5):429-434.

[14] 李阳兵, 黄娟, 徐倩,等. 对石漠化概念及其治理的再思考[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版), 2017, 35(5):1-6.

[15] 陈金月, 王石英. 岷江上游生态环境脆弱性评价[J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(3):471-479.

[16] 吴翠, 牛瑞卿, 孙平. 三峡库区巫山—奉节段生态环境敏感性分析[J]. 长江科学院院报, 2017, 34(9):29-35.

[17] 马一丁, 付晓, 田野,等. 锡林郭勒盟煤电基地开发生态脆弱性评价[J]. 生态学报, 2017, 37(13):4505-4510.

[18] 韦晶, 郭亚敏, 孙林,等. 三江源地区生态环境脆弱性评价[J]. 生态学杂志, 2015, 34(7):1968-1975.

[19] 王雪梅, 席瑞. 基于GIS的渭干河流域生态环境脆弱性评价[J]. 生态科学, 2016, 35(4):166-172.