浅谈当代浙派画家的写生观

2018-04-17张陈城

文_ 张陈城

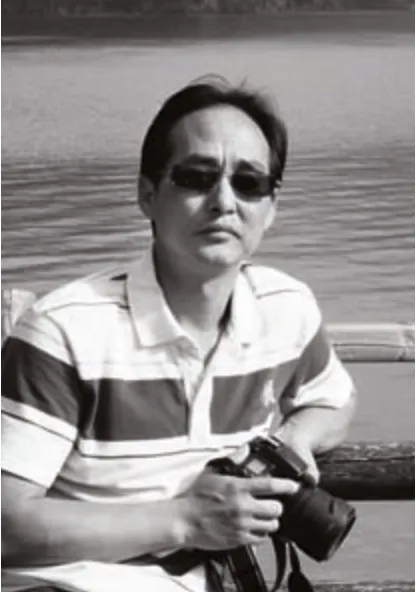

张陈城 Zhang Chencheng安徽和县人,现为安徽省美术家协会会员、省中国画研究会山水画艺委会副秘书长、合肥市高新区书画院艺术中心主任、合肥市教育系统美育书画院院长、合肥市颐和中学美术教师。作品《律动秋山》获安徽省第五届美术大展铜奖,《松静匀乐梦徽州》入选“中国梦黄山魂”全国山水画大展,《蓝之弋》入选2017年全国中国画展;《深蓝》获“泾上丹青”全国中国画展入会资格奖,《幸福之家》获“江海门户通天下”全国中国画展入会资格奖,《顽石居》参加安徽省书画院人物画邀请展,《深蓝‖》入选由中共安徽省委宣传部、中国美术家协会、中国书法家协会共同主办的“新时代 新徽派—安徽书画40年精品晋京展,《清音》获中国美术家协会主办的感恩海洋·潮起象山全国中国画作品展入会资格奖,《寻》入选中国美协主办的南田风骨—第三届恽南田全国花鸟画作品展。

“写生”是学习中国画的必由之路,中国画的写生和西方绘画的写生有着本质的不同,中国画的写生体现于观察事物的动态性,视角是散点透视,而西方的写生则是静透视,即焦点透视。20世纪50年代以来,活跃在浙江的以黄宾虹、潘天寿、陆俨少、顾坤伯、余任天等先生们从自身实际出发,结合自己的认识、从艺经历及教学实践,对“师造化”的写生做了积极的探索,对当代浙派甚至全国的中国画写生都起到了很大的作用。

一、对“师造化”的认识

众所周知,自然是世界各民族艺术创作中不可或缺的源泉。然而东、西方绘画艺术在向自然学习的过程中存在着明显的差异性。世界各民族的文化心理与审美习惯等诸多社会历史文化积淀是导致这种差异性的根本原因。潘天寿认为:“东方绘画之基础,在哲理;西方绘画之基础,在科学……”那么中国的“自然”概念与西方所谓的“自然”有什么本质不同呢?在中国人的认识中,“自然”不仅包括了自然界中一切动物、植物、山河云雨及人类本身,同时也包含了产生这一切物质世界的内在法则和原理。如同老子所言:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”“自然”成了高于“道”的世界本体与原则,是一切事物的本质与内涵。在中国传统文化观念看来,物质世界均是自然“造化”的结果。

无论是中国绘画之“畅神”论、“气韵”说,还是儒家“比德”之谓,中国传统文化看待世界万物之生命现象,甚至品德、人格化倾向,都是基于这样的认识。这也反映了中国绘画所持观察事物、认识事物、了解事物的方式必是“外师造化”,它为艺术家触景生情、有感而发的创作提供了广阔的空间,这就是写生的意义与重要性。

就写生而言,理法也来源自然,所谓“山无常形而有常理”,这便说明了画理的来源还是自然,分析自然事物的“理”可以为画家创作提供着眼于现实的根基,这是得心之源头。在这里,“理”极为重要,是人们寻求“可居、可行、可游”之依据,而艺术是建立在现实之上的精神世界,超越现实,从现实的景物提升到思想的意境,是中国绘画从写生到创作的思想观和方法论,构成了中国式写生的根本特点。

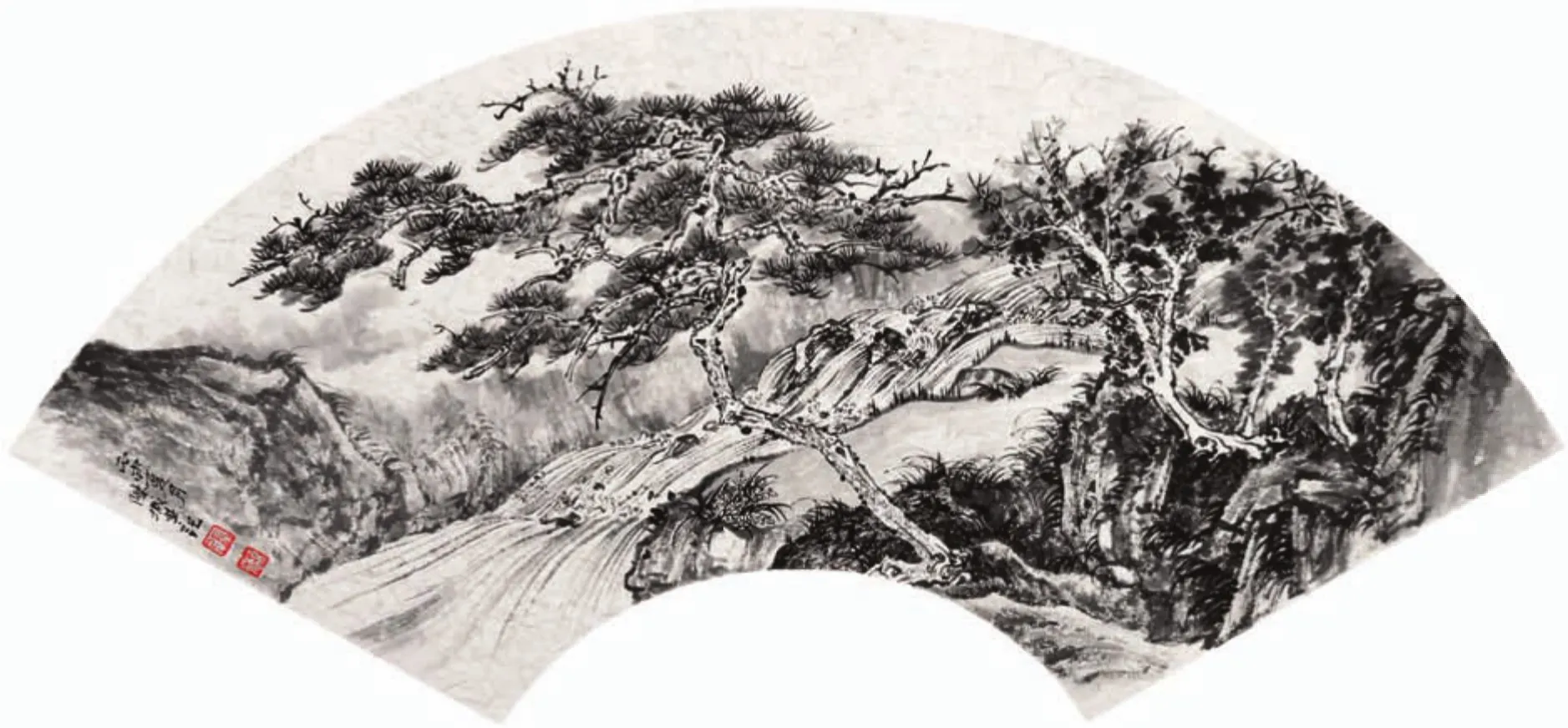

1.张陈城 临崖而居30cm×60cm 2016

2.张陈城 清泉30cm×60cm 2015

二、写生的视角

浙派画家黄宾虹、潘天寿、陆俨少、顾坤伯、余任天等无不强调写生的重要性。写生是“外师造化”的具体手段,从历史上来看,六朝时宗炳的“眷恋庐衡”,北宋郭熙的“饱游饫看”,明代董其昌的“行万里路”,清代石涛的“搜尽奇峰打草稿”,写生一直是向自然学习的法宝。20世纪60年代潘天寿就强调,“中国画需要加强写生”,“要到自然中去写生,关在房里闭门造车是画不好画的”。中国画的写生首先体现于观察事物的动态性。这种动态性即为动透视,也就是通常所说的散点透视。而西方的写生则是静透视,即焦点透视。潘天寿说:“西洋绘画之构图,多来自对景写生,往往是选择对象、选择位置,而非作主动之经营布陈也。”明确指出中西写生的区别在于“主动”二字上。中国画写生的“主动”就如黄宾虹所说:“画画可以近处取身,远处取物。”这是强调了写生中的一个“动”字,既可以推远,也可以拉近,同时与五代荆浩的“远则取其势,近则取其质”相印证。

“远则取其势,近则取其质”在“新浙派”画家眼中就是一个“理”字,陆俨少在《山水画刍议》里讲:“一幅山水画的章法,也就是处理峰峦岩嶂的过程,在这里也讲些透视,与理不能相背,才不至于别扭,多看真山水,记下山势部位和树木、道路、泉脉等关系。”中国画的写生只要不悖物理,就可以展开无限的想象,如清代王原祁的“搬前挪后”。因此中国式的写生中暗含艺术家内心对“理”“法”的重视和理解。

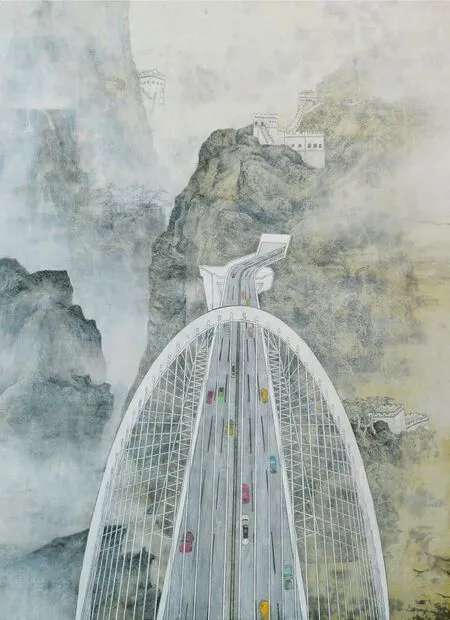

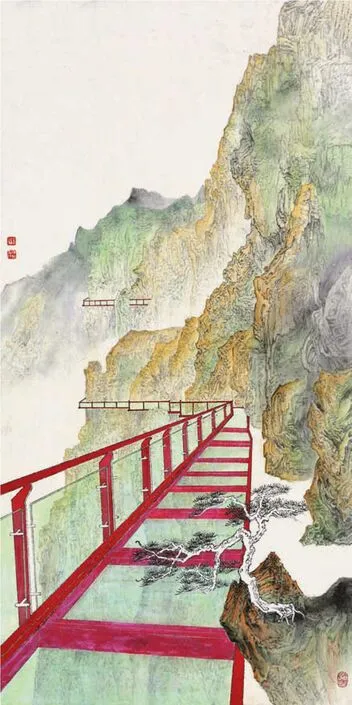

3.张陈城 一路上有你226cm×140cm2018

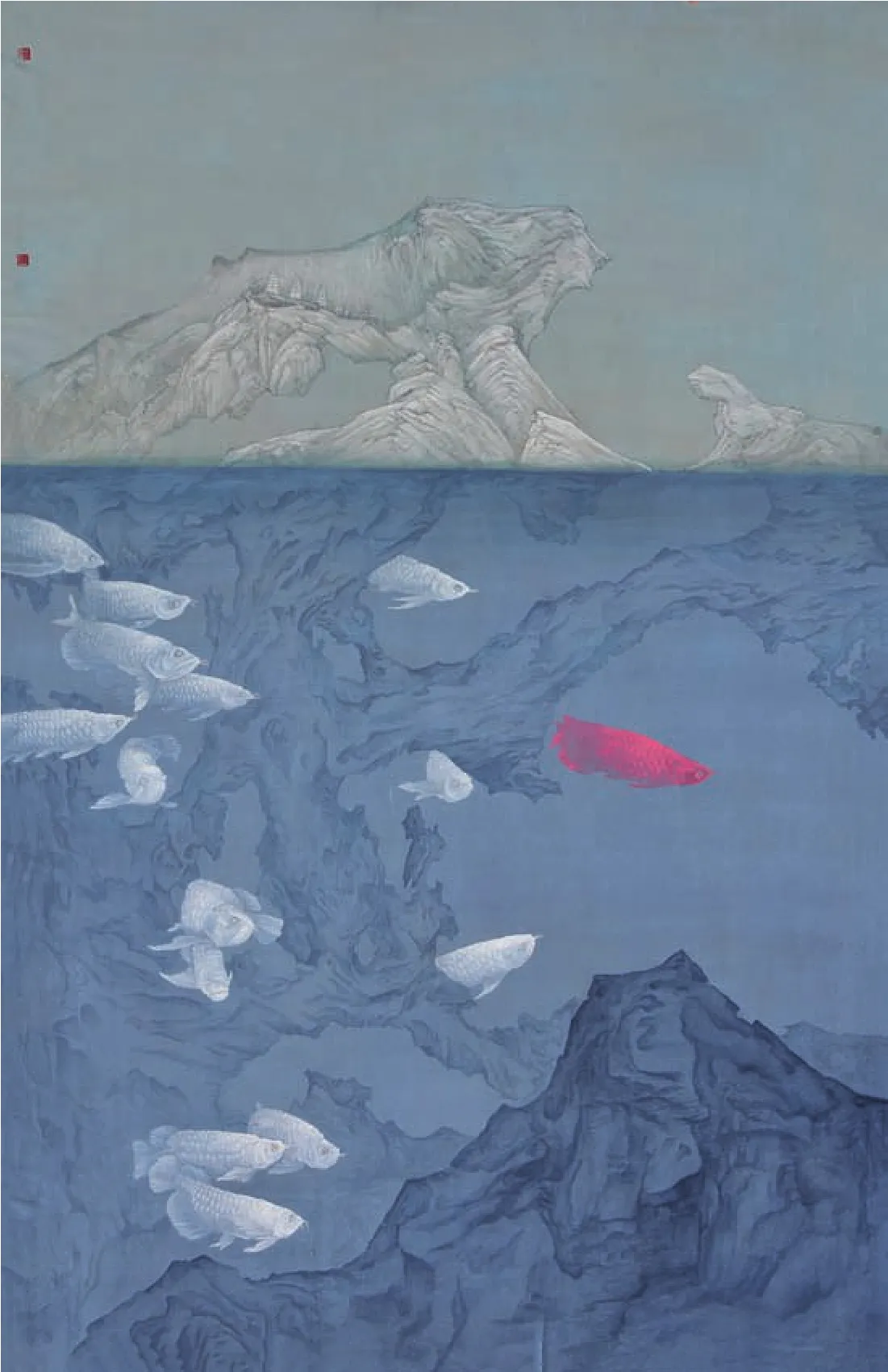

4.张陈城 深蓝240cm×120cm2017

三、写生的自由

可以这样说,没有自然造化的汲取与感悟,就没有近代浙江绘画代表人物的更高突破与成就,而这种汲取与感悟恰恰来自他们对自然的写生,也就是“外师造化,中得心源”,通过写生让“造化在手”,然后升华为“取舍由心”。

黄宾虹“一生好入名山游”,一生游历名山大川无数。在他70岁时还做了一次入蜀的壮游,历时一年,积写生稿千余幅,在真山真水中感悟,正是有了这些积淀,才有了他晚年的变法。潘天寿的艺术成就也是和他坚持写生分不开的,一次他发现深山绝壑之中的山野花卉,其意趣之清奇纯雅,其品质之高华绝俗,非平日花房中所能想象得之,进而创作出了山水花鸟相结合的作品。陆俨少1964年在皖南写生时,于歙县的练江边看到日光斜射下山峦的逆光轮廓,于是在山水中运用了“留白”技法。新浙派大师们以自然界的素材概括提炼,以达“中得心源”,悟出了画理,从而成就了自己的艺术高度。

陆俨少说:“古人一切技法,不是关了门凭空想出,而是从造化中不断实践提炼出来的,师古人可以省去很多力气,但要停在古人的技法上也不对,必须要有所发展,也就是要师造化,所以画山水,必须要到名山大川中去。”黄宾虹也提到“取舍可由人,取舍不由人”,潘天寿对黄宾虹的这一观点做了进一步的阐释:“舍取,必须合于理法,故曰舍取不由人也,舍取必须出于画人之艺心,故曰舍取可由人也,懂得此境,然后可以谈写生,谈布置。”无论是取还是舍,都要合于理,这个“理”就是从千差万别的大自然中找到其共性:山有脉络,水有源头,树石明暗向背各有其理。有了“理”才能“取舍由心”。“艺术不是素材简单的再现,而是通过艺人的思想、学养、天才和技法之艺术表现,不然何谈为艺术?”潘天寿先生一语道破天机。艺术来于自然,还要高于自然,所谓“江山如画”“天开图画”,是讲“江山横截交错,疏密虚实,尚有不如图画处,芜杂烦琐,必待人工之剪”。所以在写生过程中要对自然剪裁,就是取舍问题,或说取舍式写生。从传统意义上讲,中国画的创作,没有取舍就不是艺术,而这种取舍就是概括、提炼的能力,它决定着艺术家水平的高低。

5.张陈城 丝路新语235cm×170cm 2017

6.张陈城 谧·一92ccm×52cm 2018

当前不乏将西方写生方法融入中国画写生的,以达真实地再现自然物象的目的。而浙派提出的写生是具有动态的、取舍的、感悟的写生。潘天寿谈到中国画写生的特点:“对景写生,要懂得神字,懂得神字,才能懂得形字,亦能懂得情字,神与情,画之灵魂也。”这样的写生才具有生机和生命。

中国画的写生还有一种最高的境界—写心象。黄宾虹说:“穷天地之常理,窥自然之和谐,悟万物之生机,饱游沃看,冥思遐想,穷年累月,胸中自有神奇,造化为我所用。”这是人与自然的统一。同时他还提出:“造化天地自然也,有形影常人可见,取之较易,造化有神韵,此中内美,常人不可见。”可见取“神韵”、求“内美”,是黄宾虹写生的追求,因此他也决不会仅停留在“形影”上。他的写生已经分不清是在画山,还是在画我,而是通过手中的画笔完成山水苍莽与天籁之音相合的微妙境界—心象永恒、天人合一。

浙派画家群体坚持传统的中国式写生,从中找到突破点,赋予了写生新的时代意义,取得了举世瞩目的成绩,也给中国画的写生指明了正确的方向。

7.张陈城 谧·二92cm×51cm2018

8.张陈城 谧·三100cm×50cm2018