广义论证视角下的农村彩礼说理*

2018-04-16胡炳年

胡炳年

中山大学 社会学与人类学学院hubingnian8157.student@sina.com

陈彦瑾†

中山大学 逻辑与认知研究所中山大学 哲学系chenyj239@mail.sysu.edu.cn

1 引言

在我国的农村地区,男方向女方支付彩礼是婚姻缔结的一个重要环节。彩礼金额的多少甚至会直接影响到成婚的结果。作为彩礼给付方和接受方的男女双方及其原生家庭往往还会针对彩礼的金额进行“讨价还价”。然而,基于鲁西南N村落社区的人类学田野考察结果,我们发现:这种针对彩礼金额的争论并不只是一种偶然的“议价”行为。

直观而言,参与这种争论的主体是相对稳定的。他们通常会藉由媒人进行间接的语言交流,最终的目的在于促使对方就特定的彩礼金额达成共识并促成婚姻的缔结。同时,这种活动还受到本土性社会文化的制约与保持。在中国农村社会转型的过程中,随着城乡消费市场与“婚姻市场”一体化进程的推进,建立一种“城市化”的婚姻已成为大多数农村青年(尤其是农村女青年)的重要人生目标。为了实现这一目标,男女双方及其原生家庭、媒人都会共同参与关于彩礼金额的论辩,而农村的民间礼俗、婚居制度和保障体系等则共同强化并固着了这种活动。

有鉴于此,本文拟采取广义论证([11,12])的视角,将这种针对彩礼金额的“讨价还价”看作一种具有说理功能的实践活动,以下简称为“彩礼说理”。首先,我们将指出其特有的社会文化特征;其次,讨论彩礼说理中常见的说理步骤、说理策略;最后,提取彩礼说理的典型论证模式,含基础模式及其扩展模式。

2 彩礼说理的社会文化特征

基于对N村落社区的人类学田野调查,我们拟从以下几个方面讨论相关的社会文化特征。

第一,农村“婚姻市场”的女性资源日趋紧缺。1990年代以来,伴随着城乡消费市场和劳动力市场一体化的深入,农村青年纷纷进城打工。其中,一小部分女青年借助婚姻留在城镇,大部分无法通过婚姻进城者也不愿直接返乡,而是游离于城镇与农村之间。这种单向的人口流动直接造成了农村婚姻市场上的性别结构失调,即“男多女少”的情况日趋严重。农村女青年因体会到自己占据了“行情优势”,因而往往不惮于索要更高金额的彩礼。或者说,在“男多女少”的形势下,彩礼成了婚姻市场的一种调节机制。([1])

第二,“一动一不动”的成婚条件已成为N村落的共识性标准。在“分家提前”的背景下,农村适婚青年对建立独立“小家庭”生活的愿望日益强烈,这也导致了结婚成本的不断上涨。2010年代以来,N村落社区婚姻市场上兴起了“一动一不动”的新婚俗,即“一座二层楼房和一辆小汽车”成了婚姻缔结的必要前提。虽然这个新标准让大多数农村男青年都倍感吃力,但结婚并不仅仅是其个人的事情,也是“父母的任务”,因为“父母要为儿子娶媳妇操心”([8],第84页)依旧是N村不可动摇的普遍共识。换言之,缔结一种符合新婚俗的婚姻不仅源于农村适婚青年对“城市化”生活的追求,也是其原生家庭愿付举家之力而努力实现的重要目标。([5])所以,彩礼又成为资助新婚家庭的一种直接的手段。

第三,彩礼的金额表征了女方及其原生家庭的“面子”。从女方家庭的角度看,彩礼是自家闺女的“身价”象征。男方彩礼的多少体现了其对女方及婚姻的态度:如果彩礼多,那么女方及其原生家庭都会觉得“体面”;相反,如果彩礼少,那么女方就往往会被怀疑为“有问题”,甚至被贴上“贱”的标签。因此,彩礼的多寡也成为女方表明面子的重要途径。([13],第56页)在村落社会,面子是一种“广受重视的社会声誉,它是个人借由成就和夸耀所获得的名声,也是个人借由努力和刻意经营所累积起来的声誉”。([10],第45页)同时,村落生活的封闭性又会引发家族之间或家族内部的竞争,面子也由此成为竞争的外化形式。

第四,农村的婚嫁礼俗强化了彩礼的地位。一方面,传统婚俗强调“聘则为妻”,因而彩礼既是婚姻关系确立的标志,也是两个家族实现社会性融合的关键环节。([3])另一方面,农村“从夫居”的婚居制度和保障体系也使这种婚俗更加稳固。所谓“从夫居”,指的是女子出家后到丈夫家里生活,成为夫家的家庭成员。因而,一个家庭把女儿养育成人并送其出嫁,必然付出“养女成本”和劳动力价值。为此,彩礼是作为一种弥补女方家庭经济和情感损失的补偿机制而存在的。([4],第55页,[6],第89页)

不仅如此,“从夫居”、“嫁汉嫁汉,穿衣吃饭”也表明了女性在婚后的从属性弱势地位。例如,大多数N村的村民依然认同“女方是靠男方养活的‘端人家饭碗的人’”,因而男方在婚前提供的彩礼也就成为双方婚后生活维系的一种物质保障。此外,一旦男方悔婚或提出离婚,那么彩礼就发挥了一种规避婚姻风险(即防止女方“人财两空”)的功能。按照农村的传统婚俗,女方在订婚或者出嫁后如果遭遇男方悔婚或者离婚被认为是丢脸的“丑事”,将蒙受巨大的社会耻辱。([14],第233页)为保障婚姻稳定及维护女方声誉,民间习俗规定:男女双方订婚后,若男方首先提出退婚或悔婚,那么其所给女方的彩礼一分不退。

3 女方彩礼说理活动

基于以上四个方面的社会文化背景,我们进一步提取了农村彩礼说理活动中的关键论辩步骤。囿于篇幅,本文仅讨论女方及其原生家庭使用的主要说理策略。

3.1 从女方家庭的角度看

女方及其原生家庭在提出彩礼要求的时候,通常并不会直接表明确切的期望金额,而往往先描述女方的出嫁而对其原生家庭造成的经济损失或精神影响,再列举男方因此而相应获得的收益,如下述例1:

例1:把闺女养这么大了,(男方)给钱很正常,上学,从小养到20多,花个10万,20万很正常,你要跟大学生哩,博士生哩,30万也不够啊,你想想,得花老的多少钱?是这么个道理吧,都这么着……

……

娶媳妇花点钱不应该嘛,人家嫁过去以后,还得做饭、生孩子、看孩子、照顾老人,还得干活、挣钱,这3万多算什么,能工作,几个月就挣出来了。([9],第213–214页)

在例1中,女方的父母先结算抚养成本,再列举可期的劳动力供给形式,以此向对方表明:两相比较,你们给付的彩礼还是“很划算的”。显然,这种诉诸于“买卖”的表述是有违“以人为本”或“尊重独立人格”的现代精神的。但于N村的村民而言,大家并不会觉得这有什么问题。如前所述,这种“嫁女儿如卖女儿”的言论是与其特定的婚居制度、保障制度相联系的(见例2)。

例2:(父母)老了,“嫁出去的闺女,泼出去的水”,不管(老的)事了,把闺女嫁出去,要一部分养老钱,完全可以。([9],第213页)

在传统的“从夫居”婚姻家庭制度下,由于女方出嫁后随男方家庭进行生产、生活,因而会给女方的原生家庭造成直接的劳动力损失。那么,彩礼就此充当了弥补这种损失的直接物质手段。“把女儿嫁出去,要一部分养老钱,完全可以”意味着:(1)“嫁出女儿”与“索要一部分养老钱”之间是存在直接的因果关系的;(2)这种因果关系是直接受到当地社会惯例的认可的。

区别于现代公民所追求的个体独立与现代养老体系中无条件的“赡养义务”,N村彩礼说理中这两种常见策略(即“结算抚养成本”和“列举劳动力供给形式”)的使用又是严格受到农村社会“从夫居”的婚居制度及“养儿防老”的保障体系所约束的。

3.2 从女方当事人的角度看

不直接提出彩礼诉求的女方及其原生家庭通常会采取一种近似于“归谬”的论辩策略:先假设相反情形,再归纳由此产生的消极结果。

例3:不要彩礼,人家会说恁家的闺女怎那么贱呀,连这点彩礼都舍不得啊?媳妇就在你眼里这么不值钱哩?;农村要是不要彩礼的话,人家会觉得这女的可能会有什么毛病,给彩礼,说明得到人家认可了。女的也并不是图这个钱,而是希望能够(被)重视……不是钱的事,给我钱是给我个保障,你过个三年五年万一离婚了呢?([9],第125–126页)

在例3中,女方及其原生家庭并没有直接提供要彩礼的理由,而是先假设“不要彩礼”这种相反情形,再表明由此产生的消极“身价”损失,进而促使对方改变初始立场。这样一来,索要更高金额的彩礼就是一件“不得已而为之”的无奈之举。

较之于直接索要彩礼,这种颇显“言不由衷”的说理策略还发挥了一个重要的人际调节功能。事实上,主张者在实施这个说理步骤的时候蕴含了两个意图:(1)索要(更高)金额的彩礼;(2)维持良好的人际关系。

显然,如果主张者直陈彩礼要求,那么他们在实现意图(1)的同时,必将会影响意图(2)的实现。但借助这种假设相反情形的说理策略,主张者就将原本更为重要的意图(1)“隐藏”在意图(2)之下。

值得注意的是,针对打造“城市化”小家庭的“现代”目标,农村的青年女性及其家庭并没有诉诸于现代的保障体系,如《婚姻法》、婚前财产登记等。区别于这些现代的婚姻保障途径,他们使用的却是一种“非现代”(或“前现代”)的保障手段,即彩礼。从这个意义上看,彩礼的确又“不是钱的事”,它发挥了一种更为重要的婚姻保障与权益维护功能。

3.3 从新婚家庭的角度看

索要彩礼的女方及其原生家庭通常会表明,彩礼并不是一个“不合理的漫天要价”,而是用于婚后“城市化”小家庭的建设的。

例4:俺这里啥都要,轿车也要,房子啊,汽车啊,洗衣机也要,哎哟,那个要得可全了,要了以后使啊,好叫以后不用买了。……去年俺闺女出门子,彩礼2万1千8,我又掏出5万(加上彩礼钱),给他们买了辆小车。([9],第127–128页)

在例4中,主张者通过指出彩礼在打造“城市化”小家庭上的用途,间接表明了其“要价”诉求的无私性与合理性。如果说“结算抚养成本”、“寻求养老保障”等策略都具一定的“自私”属性,那么资助新婚家庭的建设则是一个出于大局考虑的“利他”行为。因为,按照N村的传统婚俗,“帮助儿子成家/结婚”是男方家庭的义务。那么,将彩礼用于新婚家庭的建设也是帮助男方家庭履行了“家长义务”。

3.4 从男方家庭的角度看

女方及其原生家庭还会从男方家庭的角度出发,以一种“设身处地为对方着想”的换位思考姿态来提出彩礼诉求。

例5:彩礼是老一辈子上传下的规矩,你不那样做,别人就会笑话。最少得是六千六,……彩礼并没有统一标准,总得有那么点意思,这个是礼节,有利于双方家庭间的交往联络。

([9],第132页)

在例5中,与其说女方家庭是“讨价还价”的谈判者,毋宁说是一个“谆谆善诱”的建议者。这个女方家长根据基本的婚嫁礼俗(即“老一辈子上传下来的规矩”),表明“仅当对方按照这种礼俗行事,才会符合本土的规范”;否则,“别人就会笑话”。其言外之意是:给付更高金额的彩礼,并不是我们自私的“一己之欲”,而是你们合乎“礼节”的体面之举。由此,原本关乎自己物质利益的“尴尬”要求也就变得更加公开坦荡。

4 典型论证模式

根据双方缔结一种“城市化”婚姻的基本说理目标,针对不同的主体的说理语境,特定语境下所使用的说理策略及其实现的相应功能,我们从四个方面提取了刻画彩礼说理的主要特征(见表1)。

根据以上的基本说理目的,我们可以首先得出彩礼说理的基本论证模式(见表2)。从批判性的角度看,前提1.1’是一个略显吊诡的命题。因为,就表面而言,“如果采取行为a能够促成目标o,那么就应该采取行为a”似乎是没有问题的。然而,结合这个命题的实质来看,我们就会得出:如果采取一种“非现代”的行为能够促成某个“现代化”的目标,那么就应该采取这个行为。

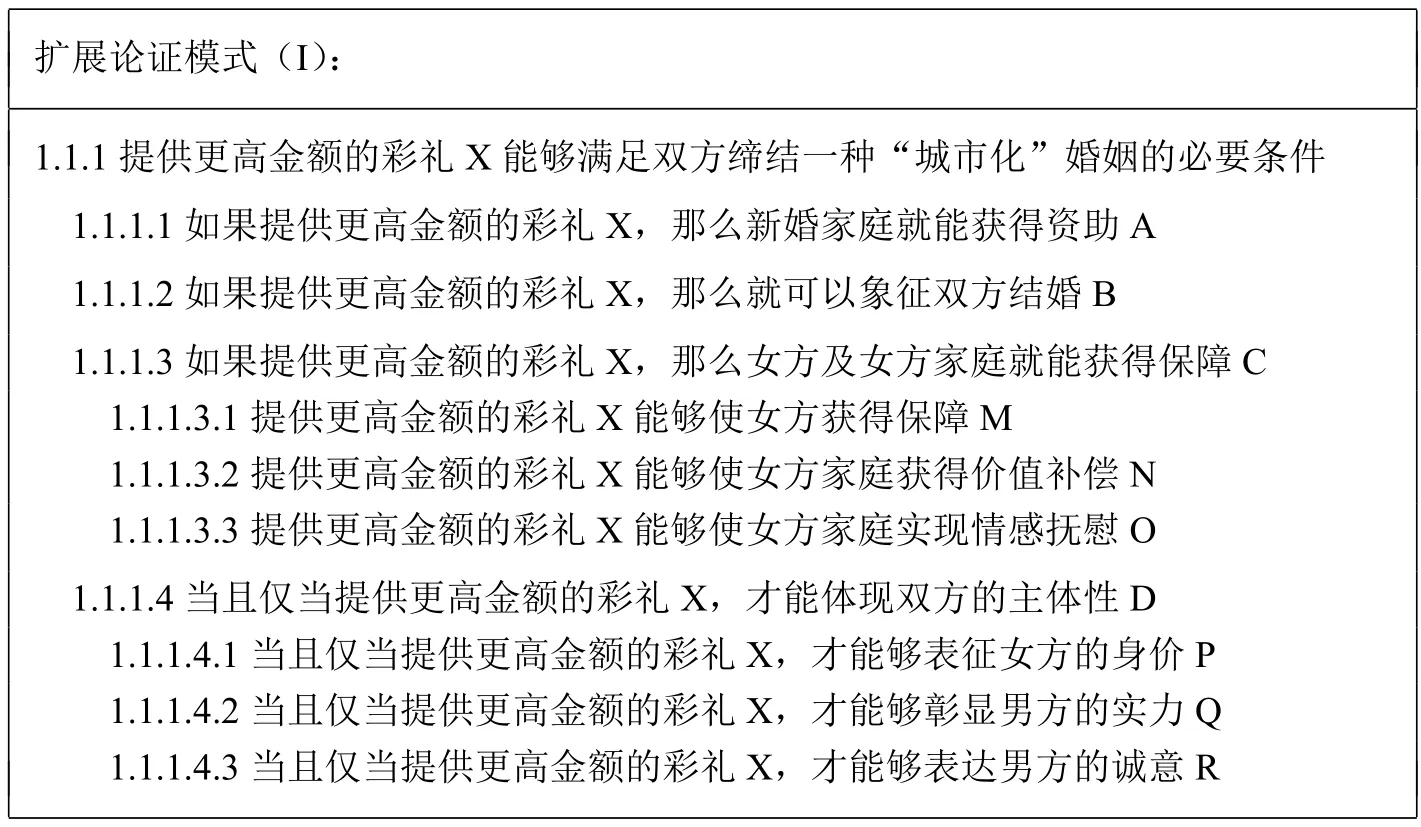

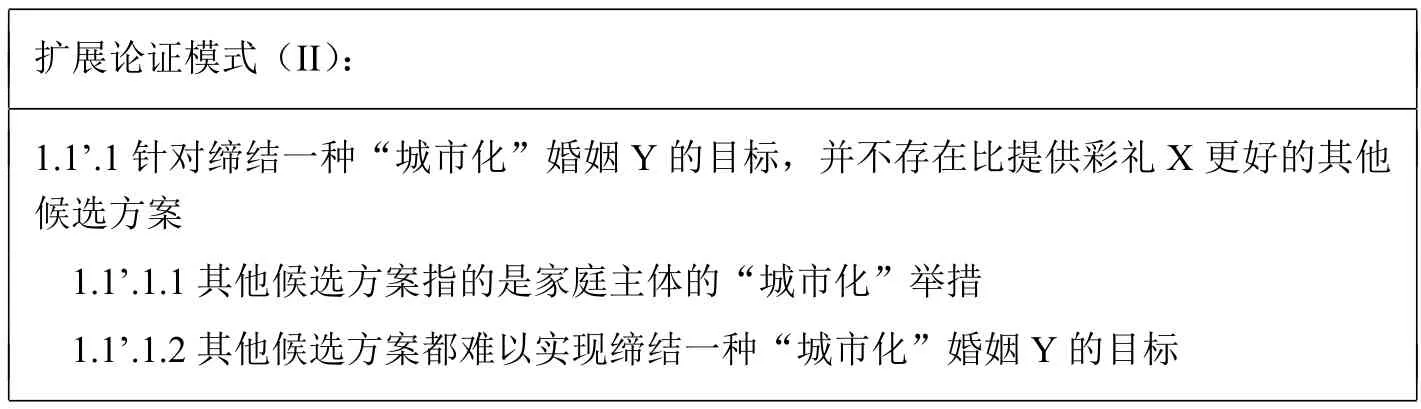

其次,根据基础论证模式中分别对前提1.1和前提1.1’所实施的支持性辩护,我们可以进一步得到两组扩展的论证模式(见表3、表4)。

以上典型论证模式的呈现将有助于我们对现有的城乡观念冲突作出进一步的批判性反思。例如,在1.1.1.3中,为什么说女方家庭能够获得保障C可以成为缔结一种“城市化”婚姻的必要条件?在1.1.1.4中,如何看待高额彩礼与个人主体性之间的关系?在1.1’.1中,针对缔结一种“城市化”婚姻Y的目标,如何解释“并不存在比提供彩礼X更好的其他候选方案”等等。本文在此并无意于探讨其中的社会根源。但重要的是,藉由典型论证模式的呈现,我们将能够“发现”相关的批判性问题。

5 结语

我们关注于如何从具体的论辩实践1近年来,当前的论证理论和中国逻辑史研究都愈加关注论证实践,可参见[2]和[7]。中识别、描述并提取会话性论证(即以自然语言表达的论证)。基于广义论证的研究视角,本文把鲁西南N村落的村民围绕彩礼金额而展开的“讨价还价”行为看作一种具有说理功能的实践活动。根据缔结“城市化”婚姻的说理目标,针对四种主体视角的说理语境,特定语境中的说理策略及其功能,我们以归纳的方式提取出彩礼说理的典型论证模式。这一尝试性研究不仅有利于联结本土的论辩实践(尤其是具有非现代文化特征的论辩实践)与抽象的论证模式,而且有助于拓展跨学科的研究方法。例如,本文所提出的典型论证模式将有助于人类学、社会学等学科进一步挖掘根本的批判性问题。

表3:扩展论证模式(I)

表4:扩展论证模式(II)

[1]E.Croll,1981,The Politics of Marriage in Contemporary China,Cambridge:Cambridge University Press.

[2]F.H.van Eemeren and C.Andone,2016,“Argumentation and communicative practices”,Verbal Communication,Handbook of Communication Science,Vol.3,pp.245–268,Berlin:Walter de Gruyter.

[3]M.Fortes,1962,“Introduction” in Marriage in Tribal Societies,Cambridge:Cambriage University Press.

[4]M.Freedman,1966,Chinese Lineage and Society:Fukien and Kwang Tung,London:Athlone Press.

[5]H.F.Siu,1993,“Reconstituing dowry and brideprice in south China”,Chinese Families in the Post-Mao Era,pp.170–187,Berkeley:University of California Press.

[6]阿诺尔德·范热内普(著),张举文(译),过渡礼仪,2010年,北京:商务印书馆。

[7]何杨,“论证实践与中国逻辑史研究”,逻辑学研究,2017年第3期,第145–156页。

[8]贺雪峰,“农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础”,社会科学研究,2009年第5期,第84–92页。

[9]胡炳年,鲁西南N村落民间彩礼说理研究,2017年,中山大学博士论文。

[10]胡先缙,“中国人的面子观”,人情与面子——中国人的权力游戏,2010年,北京:中国人民大学出版社,第45–70页。

[11]鞠实儿,“论逻辑的文化相对性——从民族志和历史学的观点看”,中国社会科学,2010年第1期,第35–47页。

[12]鞠实儿,何杨,“基于广义论证的中国古代逻辑研究——以春秋赋诗论证为例”,哲学研究,2014年第1期,第102–110页。

[13]雷洁琼,改革以来中国农村婚姻家庭的新变化,1994年,北京:北京大学出版社。

[14]杨懋春(著),张雄(译),一个中国村庄:山东台头,2001年,南京:江苏人民出版社。