家长式领导对高速铁路司机安全行为的影响研究*

2018-04-13刘云硕

刘云硕,叶 龙,郭 名

(北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

0 引言

近年来,我国高速铁路取得了巨大发展,运营里程和运行速度不断提高。保证高速铁路的行车安全始终是铁路行业至关重要的课题。在行车系统中,高速铁路司机发挥着关键性的角色,对行车安全起着决定性作用。研究显示,因司机人为因素造成的铁路安全事故已经占据事故总量的八成以上[1]。领导的行为方式和表现对员工的安全感知有重要影响[2]。因此,应着重研究领导者的行为。

Hofmann &Morgeson最早探究了领导力和员工安全行为的关系,结果表明,领导-成员关系质量的好坏能够显著预测员工的安全参与行为[3];Zohar和Luria发现管理者与下属之间的高质量互动可以有效提升员工的安全行为水平[4]。积极的领导风格对提升员工安全绩效十分重要,李乃文研究显示,变革型领导是安全行为与结果的有效预测变量之一[5]。总结发现,现有研究只关注西方背景的领导方式,很少考虑中国文化的独特性,缺乏对中国文化背景下安全氛围和安全行为的研究。上世纪60年代,Silin首先发现华人组织中存在着一种“大家长”式的领导现象[6],开创了家长式领导研究的先河。通过深入铁路企业调研,发现高速铁路系统中的管理者既有“父亲”般的仁慈和关怀,同时也保持着领导的威权和地位,组织中普遍存在着家长式的领导作风。这种“恩威并施”的领导风格对高速铁路司机安全行为有着重要影响。但目前针对领导风格与高速铁路司机安全行为关系的研究尚未得到关注,其作用机制也不明确。在企业现有资源条件下,员工在薪酬福利、受尊重程度以及领导信任等方面的不满,会使其出现情绪对抗、工作绩效降低等现象,甚至发生安全事故[7]。为此,从安全管理的角度进行家长式领导风格对高速铁路司机安全行为作用机理研究,并探讨安全氛围在二者关系中的中介效应,对高速铁路的安全运行有重要意义。

1 研究假设

1.1 家长式领导的界定

家长式领导是指领导者表现出的具备威严、父亲般的仁慈及道德的廉洁性等特征的领导方式。郑伯壎等在前人基础上持续探讨,形成了比较成熟的理论体系,他将家长式领导风格概括为3个维度,分别是威权领导、仁慈领导和德行领导[8]。其中威权领导强调领导者的权威,领导对下属严密控制,要求下属绝对服从;仁慈领导是指对下属提供个别、全面而长久的关怀;德行领导是指领导者自身彰显出更高的个人修养与品德,以赢得下属的尊敬和效法。家长式领导对组织、团队和个体员工很多都具有独特的解释力[9]。研究表明,家长式领导广泛存在于各种华人企业组织、团队中,是中华文化下组织的普遍特征[10]。目前有关家长式领导的实证研究主要集中在影响因素探究、领导效能检验以及与其他领导风格效能上的比较等方面,研究对象基本上是一般性的工商组织和普通员工,没有专门针对铁路行业或者高速铁路司机的家长式领导研究。

1.2 家长式领导与安全行为的关系

领导者显现出严明的纪律与权威、父亲般的仁慈及道德的廉洁性等均能够对员工的工作态度和行为产生影响,安全行为就是其中之一。Williams认为通过改进领导方式可以起到改善安全文化、增进安全绩效的效果[11];Teed指出变革型领导风格对员工的安全参与行为有直接促进作用[12];牛丽霞认为交易型领导与德行垂范对控制下属的安全动机有一定预测作用[13];王丹基于矿工的样本,研究发现,威权领导风格对于安全行为具有一定的预测力和影响力[7]。因此,在高铁作业过程中,管理者家长式的领导风格可能对高速铁路司机安全行为有重要的影响。具体而言,仁慈领导和德行领导对于个体、组织的效能有显著地正向影响,并且德行领导在其中起到核心的作用,具有高仁慈、高德行和低威权的家长式领导能提高员工的工作积极性,进而改善工作态度与行为。综合以上分析,本文提出如下假设:

H1:家长式领导对高速铁路司机安全行为有显著影响;

H1a:仁慈领导对高速铁路司机安全行为有显著正向影响;

H1b:德行领导对高速铁路司机安全行为有显著正向影响;

H1c:威权领导对高速铁路司机安全行为有显著正向影响。

仁慈领导、德行领导和威权领导并不是完全独立存在的,3个维度之间的相互组合也会影响员工态度与行为[14],实践中确实也存在“恩威并重”、“仁德并济”的领导类型。郑伯壎分析了3个维度的交互效应之下对下属反应和态度的影响。后续学者分别证实了3种家长式领导形态对员工组织公正感、组织承诺和创新行为的两两交互作用。为此,本文提出如下假设:

H2a:仁慈领导和德行领导对高速铁路司机安全行为具有交互影响;

H2b:仁慈领导和威权领导对高速铁路司机安全行为具有交互影响;

H2c:德行领导和威权领导对高速铁路司机安全行为具有交互影响。

1.3 家长式领导、安全氛围与安全行为的关系

社会交换理论认为人类一切行为都可以看作是一种交换,员工感知到的安全氛围与自己表现出的行为是对等的。如果组织安全氛围良好,那么员工就会很容易认可安全规则,并且按照相应的标准开展工作,安全绩效就会提高;反之,如果员工觉察到组织对安全问题不够重视或付出较少时,则会容易产生消极态度与不安全的行为动机,继而诱发不安全的行为。早期的Zohar通过研究发现,个体感知到的安全氛围会对安全行为产生积极作用[15];Vimdkumar&Bhasi指出安全培训和安全沟通对安全遵守行为有预测作用[16]。对于铁路运输行业,安全应一直放在首位,良好的安全氛围有助于调动高速铁路司机的安全积极性,提高安全绩效水平。因此,基于以上研究,本文提出以下假设:

H3:安全氛围对高速铁路司机安全行为有显著正向影响。

而在安全氛围的诸多前因变量中,领导风格作为重要的影响因素已经得到学者们的密切关注。研究发现,在安全氛围的评价因素中,管理层影响的权重高达70%[17]。Kelloway认为在变革型的领导风格之下,领导与成员交互质量较高,能够显著提升员工的安全意识[18];Bass指出交易型领导者能够通过例外管理方式来与下属互动,强化规则,纠正偏差,促进安全氛围的产生[19];兰国辉以矿工为研究对象,结果显示,班组长的不同领导方式对下属的安全氛围感知具有不同的影响[20]。基于此,本文提出如下假设:

H4:家长式领导对安全氛围具有显著地影响;

H4a:仁慈领导对安全氛围具有显著地正向影响;

H4b:德行领导对安全氛围具有显著地正向影响;

H4c:威权领导对安全氛围具有显著地正向影响。

然而,领导风格的不同必然会对组织氛围产生迥异的影响。员工感知到管理层的所极力营造的安全氛围会反映在员工的工作态度与工作行为上,这些因素进而又会作用于安全行为和安全结果。由此,领导对安全工作的重视会通过安全氛围影响到高速铁路司机的安全作业上。综合以上分析,本文进一步提出如下假设:

H5:安全氛围在家长式领导和高速铁路司机安全行为间具有显著的中介作用;

H5a:安全氛围在仁慈领导和高速铁路司机安全行为间具有显著的中介作用;

H5b:安全氛围在德行领导和高速铁路司机安全行为间具有显著的中介作用;

H5c:安全氛围在威权领导和高速铁路司机安全行为间具有显著的中介作用。

综合以上假设,得出整体研究概念模型,如图1所示。即以家长式领导风格为自变量,安全行为为因变量,安全氛围为中介变量,验证安全氛围在仁慈领导、德行领导和威权领导与安全行为之间的关系。

图1 概念模型Fig.1 Conceptual Model

2 研究设计

2.1 数据收集与样本分析

本文的研究对象为高速铁路司机。借助动车组司机选拔、培训之际,选取来自北京铁路局、上海铁路局、济南铁路局、哈尔滨铁路局等全国开通高铁线路的18家铁路局的386名高速铁路司机进行问卷调查,对其发放家长式领导、安全氛围和安全行为的调查问卷。参与调查的司机均具有2年以上单独值乘的工作经历,且对自己工作和所在单位的管理状况有一定程度的了解。在发放问卷之前,向被调查者详细说明问卷作答要求;待填写完毕后,再对被试者的问卷进行检查,以确保问卷填写质量。经统计,调研一共发放了386份问卷,回收问卷342份,实际有效问卷为319份。样本全部为男性;年龄方面,30岁以下的占29.5%,30~35岁的占26.9%,36~40岁占26.5%,40岁以上的占17.1%;学历方面,高中或中专的占37%,大专或高职占51.1%,本科及以上的占11.9%;职称方面,初级工或中级工占5%,高级工占76.8%,技师或高级技师占18.2%;工龄方面,5 a以下的占39.5%,5~10 a的占28.8%,10 a以上占31.7%。

2.2 变量测量

家长式领导风格的测量参考文献[8]的问卷,并根据高速铁路行业的实际情况对量表进行了相应修订。从3个方面测量高速铁路司机对家长式领导的感知程度,其中,仁慈领导11道题,德行领导6道题,威权领导9道题;安全氛围的测量主要参考文献[4]编制的问卷,并结合高速铁路行业实际情况进行了相应修改,主要包括管理者和司机的安全态度、安全意识、安全承诺、安全规则以及安全环境,共7道题;安全行为测量指标主要来源于由文献[21]编制的问卷,测量安全遵守与安全参与,各3道题,共6道题目。以上的所有量表都采用李克特的7点记分法进行测量,从1~7表示从“非常不同意”到“非常同意”。

2.3 分析方法

利用SPSS 22.0进行描述性统计分析、内部一致性系数的计算、回归分析和非参数分位的Bootstrap中介效应检验;利用AMOS 22.0进行验证性因子分析。其中Bootstrap是一种重复抽样方法(resampling methods),该方法能够有效验证变量的中介效应,已得到学术界的广泛认可[22]。

3 研究结果

3.1 信效度分析

本研究使用统计软件对问卷的信度和效度进行了检验,以核查所得数据的可靠性。通过SPSS 22.0计算了各个变量的Cronbach’sα值,结果如表1所示。分析结果,可以发现,各变量的α值均大于0.7,说明问卷的信度较好,符合统计学的相关标准。

表1 变量信度分析Table 1 Variable reliability analysis

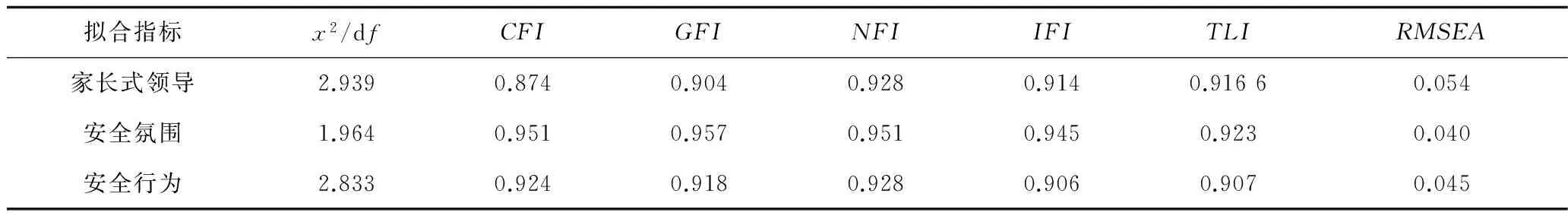

本研究使用AMOS软件进行各分量表的验证性因子分析,以检验量表的因子结构。拟合结果如表2所示。根据Bogozzi和Yi于1988年提出的模型适配指标验证准则,一般来说,x2/df的值范围在1~3之间较佳,GFI,CFI,NFI,IFI,TLI取值高于0.9比较理想,RMSEA则越小越好,小于0.05表明拟合效果较好[23]。由表2可知,3个分量的各项指标值都在合理范围之内,表明本研究所用量表的结构模型拟合度比较高。

表2 各分量表的拟合优度指数

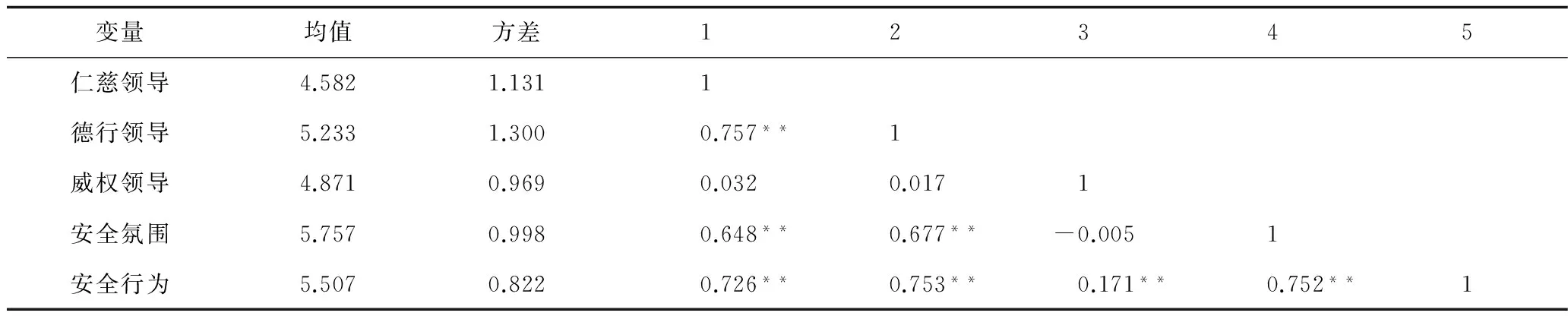

3.2 描述性统计分析

运用SPSS 22.0软件进行各变量之间的描述性统计分析。检验家长式领导风格各维度、安全氛围和安全行为的相关关系。各变量相关系数见表3。结果表明,仁慈领导、德行领导、安全氛围和安全绩效各变量之间存在显著的相关关系,威权领导只与安全行为关系显著,与其他变量关系不显著。

表3 各变量的描述性统计结果Table 3 Descriptive statistics of variables

注:**表示P<0.01。

3.3 假设检验

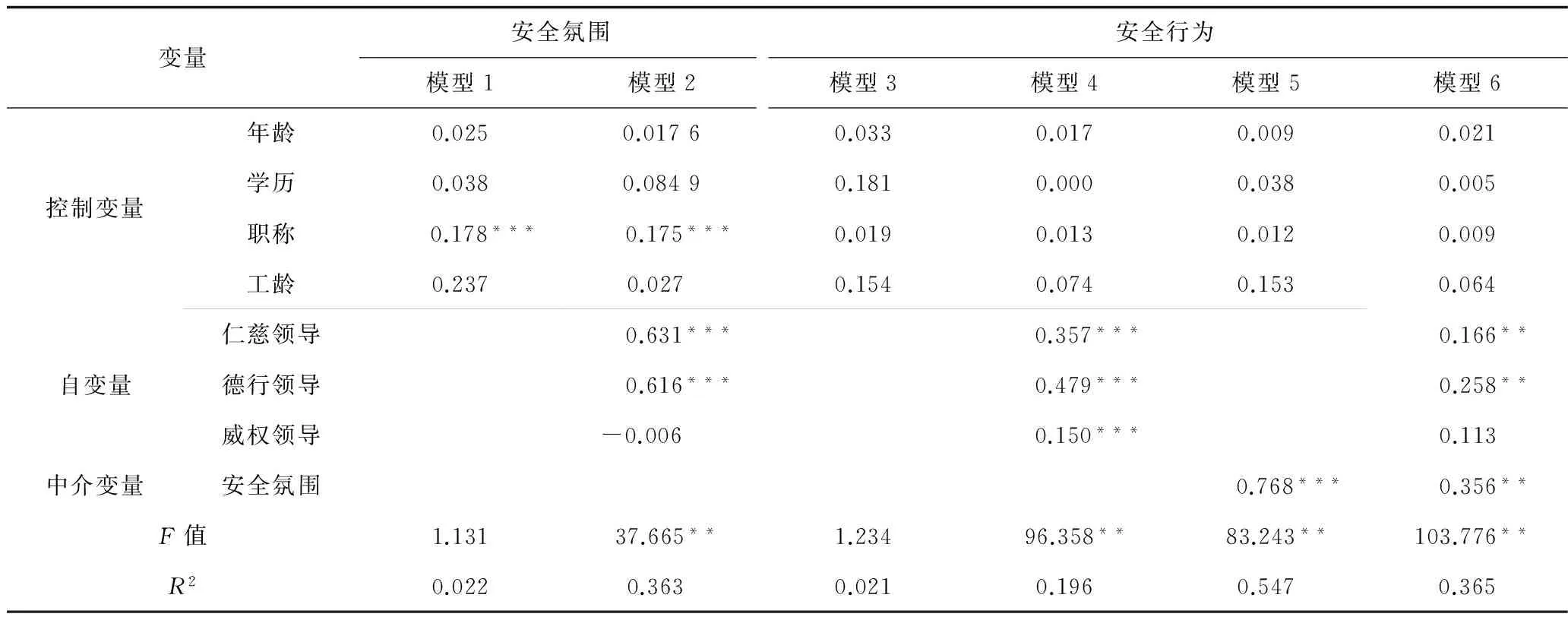

为进一步探究家长式领导、安全氛围与高速铁路司机安全行为之间的关系,以及验证安全氛围在其中扮演的中介作用,本文采用多元回归分析多个变量之间的关系,结果如表4所示。

模型3~4用于检验家长式领导对高速铁路司机安全行为的影响。回归结果显示,家长式领导各维度对高速铁路司机安全行为的影响均显著(仁慈领导,β=0.357,P<0.001;德行领导,β=0.479,P<0.001;威权领导β=0.150,P<0.01),假设H1得到验证。

安全氛围的中介效应检验。本文根据Baron和Kenny提出的中介效应检验方法[24],分4步检验安全氛围在家长式领导与高速铁路司机安全行为之间的中介作用。第一步,检验自变量与因变量的关系。结果表明,家长式领导对高速铁路司机安全行为具有显著正向影响(见表4模型4)。第二步,检验自变量与中介变量的关系(见表4模型1~2)。结果表明,仁慈领导和德行领导对安全氛围有显著正向影响(仁慈领导,β=0.631,P<0.001;德行领导,β=0.616,P<0.001),威权领导对安全氛围的影响不显著,假设H4a,H4b成立,而H4c不成立,假设H4得到部分验证。第三步,检验中介变量与因变量的关系(见表4模型5)。结果显示,安全氛围对高速铁路司机安全行为有显著正向影响(β=0.768,P<0.001),假设H3得到验证。第四步,同时检验自变量、中介变量和因变量的关系(见表4模型6)。当自变量与中介变量同时进入回归方程时,自变量系数显著,且与模型4相比,系数明显减弱(β=0.166,P<0.01;β=0.258,P<0.01)。表明安全氛围在仁慈领导、德行领导和高速铁路司机安全行为关系中存在部分中介效应,假设H5a和H5b得到验证,H5c不成立。

为进一步验证安全氛围的中介作用,本文参考Zhao等学者[25]的研究成果,运用Bootstrap法实行中介作用的检验。基于原有样本(N=319)进行有放回的随机重复抽样,选取5 000个样本,将中介效应估计值按照大小进行排序,并设定95%的中介置信区间。如果在95%置信区间下,中介检验的结果不包含0,则表明中介效应显著,否则,不显著。结果显示:仁慈领导的置信区间为[0.129 9,0.237 6],不包含0,说明安全氛围在仁慈领导与高速铁路司机安全行为之间的中介效应显著;德行领导的置信区间是[0.037 9,0.120 9],不包含0,说明安全氛围在德行领导与高速铁路司机安全行为之间的中介效应显著;威权领导的置信区间为[-0.093 7,0.084 7],结果包含0,说明中介效应不显著。因此,安全氛围在仁慈领导与高速铁路司机安全行为、德行领导与高速铁路司机安全行为之间发挥着部分中介作用。安全氛围在威权领导与高速铁路司机安全行为之间的中介效应不成立。由此,假设H5a与H5b得到了进一步验证,假设H5c不成立。

表4 分层回归分析结果Table 4 The hierarchical regression results

注:**表示P<0.01;***表示P<0.001。

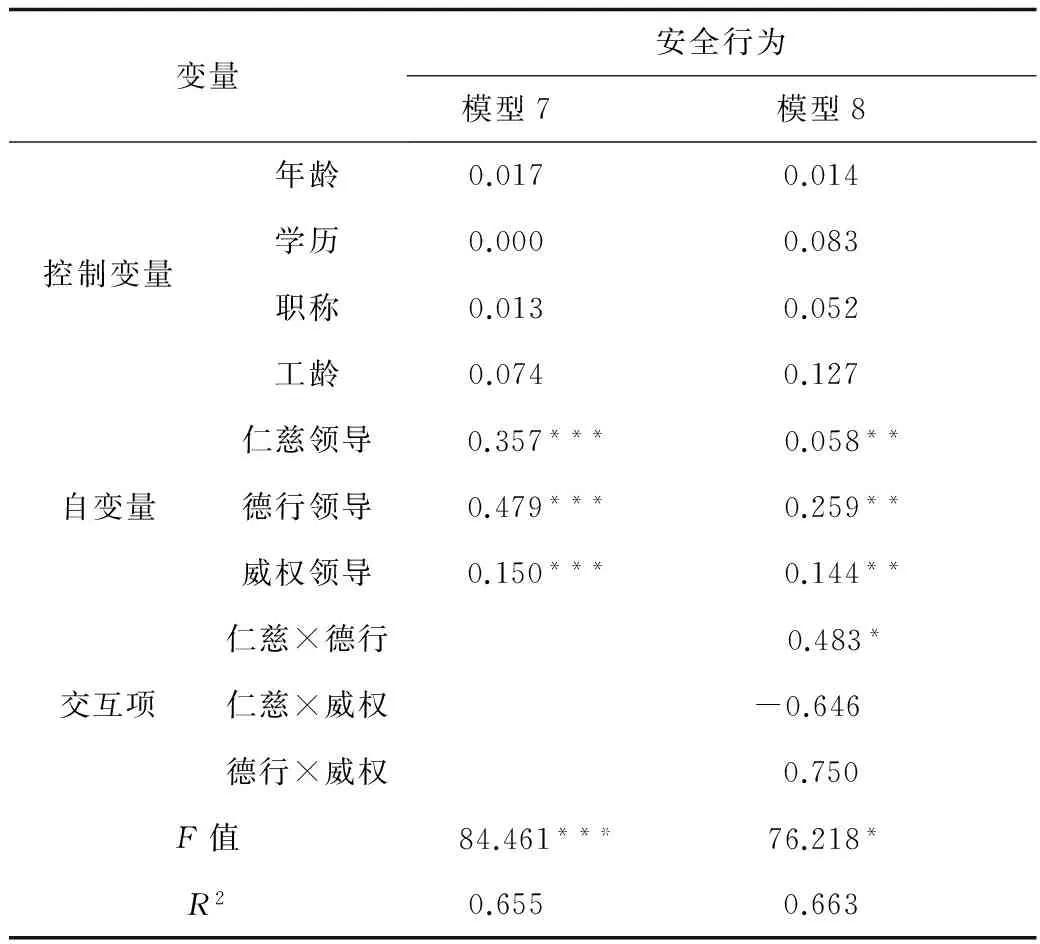

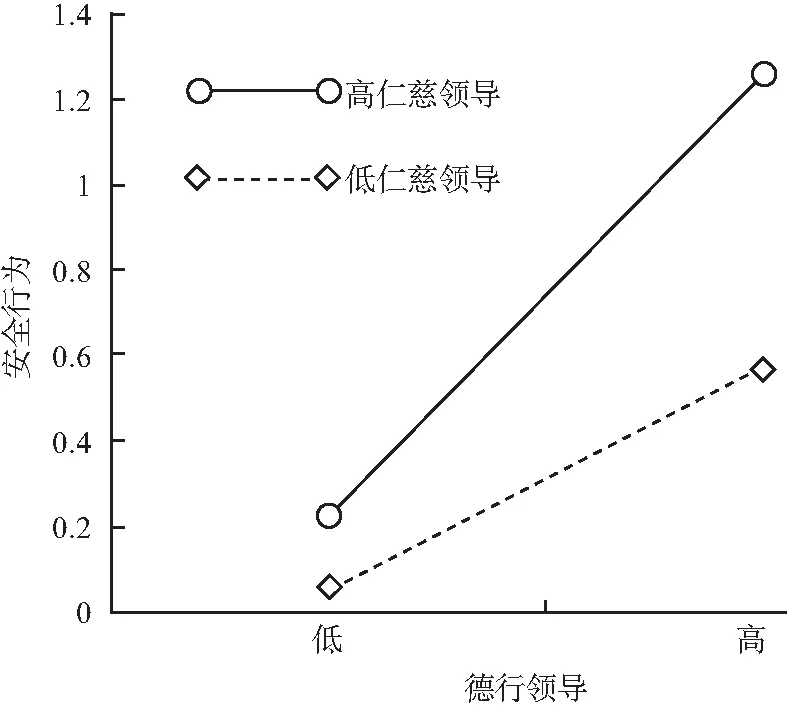

交互效应检验方面。运用层级回归分析法对交互效应进行检验。先将控制变量放进模型;然后引入自变量和交互变量来预测因变量,如果交互变量对因变量的预测依然显著,则表示调节效应显著(具体见表5,模型7~8)。模型7与模型8表明,家长式领导各维度均显著影响高速铁路司机安全行为。在P小于0.05水平下,仁慈领导与德行领导的交互项对安全行为影响系数为0.483,并且R2由0.655增加到0.663,表明仁慈领导和德行领导对高速铁路司机的安全行为具有交互影响。具体如图2所示,假设H2a得到验证,假设H2b与H2c不成立。

表5 交互效应分析结果Table 5 Results of interaction effect analysis

注:*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示P<0.001。

图2 交互效应Fig.2 Interaction effect

4 结论

1)家长式领导对高速铁路司机安全行为具有显著正向影响;仁慈领导与德行领导对安全行为有正向交互效应。

2)安全氛围在仁慈领导和安全行为之间、德行领导与安全行为之间具有部分中介效应。管理者应该通过“立德”“施恩”来营造组织安全氛围,帮助高速铁路司机提升安全绩效。

3)研究仅仅选取安全氛围作为中介变量,不免存在研究上的局限性,今后应在模型中加入其他的中介或者调节变量,建立更加完整的理论模型,以进一步提高研究的科学性。

[1]贾子若,杨书宏,宋守信.安全绩效与工作压力、职业倦怠关系研究—以铁路机车司机为例[J].中国安全科学学报,2013,23(6):145-150.

JIA Ziruo, YANG Shuhong, SONG Shouxin. A survey on work stress and job burnout of locomotive driver on safety performance [J]. China Safety Science Journal,2013,23(6):145-150.

[2]王松,唐孔顺,梁建.工作不安全感对安全绩效的影响——基于某大型电力公司的实证研究[J]. 中国安全生产科学技术,2016,12(2):170-174.

WANG Song, TANG Kongshun, LIANG Jian. Effect of job insecurity on safety performance-an empirical study on a large electricity company [J]. Journal of Safety Science and Technology,2016,12(2):170-174.

[3]HOFMANN D A, MORGESON F P. Safety-related behavior as a social exchange [J]. Journal of Applied Psychology, 1999, 84(2):286-296.

[4]ZOHAR D, LURIA G. The use of supervisory practices as leverage to improve safety behavior:a cross-level intervention model.[J]. Journal of Safety Research, 2003, 34(5):567-77.

[5]李乃文, 黄鹏. 变革型领导行为、安全态度、安全绩效的关系:基于煤炭企业的实证研究[J]. 软科学, 2012, 26(1):68-71.

LI Naiwen, HUANG Peng. The relationship between transformational leadership, safety attitude and safety performance:an empirical research based on coal mine enterprise[J]. Soft Science, 2012, 26(1):68-71.

[6]SILIN,R.H. Leadership and Value:The Organization of Large-scale Taiwan Enterprises [M]. Cambridge:Harvard University Press,1976.

[7]王丹,宫晶晶.家长式领导风格对员工安全绩效影响的实证研究[J]. 世界科技研究与发展,2016,38(3):670-674.

WANG Dan, GONG Jingjing. Empirical research on the effect of paternalistic leadership style on employees' safety performance[J]. World Sci-Tech R & D, 2016,38(3):670-674.

[8]樊景立,郑伯埙.华人组织的家长式领导:一项文化观点的分析[J].本土心理学研究,2000,20(13):127-180.

FAN Jingli, ZHENG BOxun. Paternalistic leadership in Chinese organizations:an analysis of cultural perspectives [J]. Indigenous psychology research,2000,20(13):127-180.

[9]李超平,孟慧,时勘.变革型领导、家长式领导、PM理论与领导有效性关系的比较研究[J].心理科学,2007,30(6):1477-1481.

LI Chaoping, MENG Hui, SHI Kan. A Comparative Study on the Relationship of Transformational Leadership , Paternalistic Leadership , and the PM theory with Leadership Effectiveness[J].PsychologicalScience,2007,30(6):1477-1481.

[10]郑伯壎,周丽芳,樊景立.家长式领导量表:三元模式的建构与测量[J].本土心理学研究,2000,14(6):63-64.

ZHENG Boxun, ZHOU Lifang, FAN Jingli. Paternalistic leadership scale:Construction and measurement of three element model [J]. Indigenous psychology research, 2000,14(6):63-64.

[11]叶新凤. 安全氛围对矿工安全行为影响—整合心理资本与工作压力的视角[D].徐州:中国矿业大学,2014.

[12]TEED M. Inconsistent style of leadership as a predictor of safety behaviour[J]. Work & Stress, 2011, 25(1):41-54.

[13]牛莉霞,李乃文,姜群山. 安全领导、安全动机与安全行为的结构方程模型[J].中国安全科学学报,2015,25(4):23-29.

NIU Lixia, LI Naiwen, JIANG Qunshan. Structural equation model of safety leadership, safety motivationand safety behavior [J]. China Safety Science Journal, 2015,25(4):23-29.

[14]于海波,郑晓明,李永瑞,等.家长式领导对组织学习的作用——基于家长式领导三元理论的观点[J].管理学报, 2009, 6(5):664-670.

YU Haibo, ZHNEG Xiaoming, LI Yongrui, et al. Relationship between Paternalistic Leadership and Organizational Learning[J]. Chinese Journal of Management, 2009, 6(5):664-670.

[15]ZOHAR D. Safety Climate in Industrial Organizations:Theoretical and Applied Implications[J]. Journal of Applied Psychology, 1980, 65(1):96-102.

[16]VINODKUMAR M N, BHASI M. A study on the impact of management system certification on safety management[J]. Safety Science, 2011, 49(3):498-507.

[17]SARAC C, FLIN R, MEARNS K, et al. Hospital survey on patient safety culture:psychometric analysis on a scottish sample.[J]. Bmj Quality & Safety, 2011, 20(10):842-848.

[18]KELLOWAY E K, MULLEN J, FRANCIS L. Divergent effects of transformational and passive leadership on employee safety[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2006, 11(1):76.

[19]BASS, B. M. Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries American Psychologist,1997,52(2):130-139.

[20]兰国辉,张学森,汪刘菲,等.班组长领导方式对矿工安全行为的影响效用研究——基于调整焦点理论[J].中国安全生产科学技术,2016,12(3):175-180.

LAN Guohui,ZHANG Xueseng,WANG Liufei,et al. Study on effect utility to safety behaviors of miners by the leadership styles of team leader-based on adjusting focus theory[J]. Journal of Safety Science and Technology,2016,12(3):175-180.

[21]NEAL A, GRIFFIN M A, HART P M. The impact of organizational climate on safety climate and individual behavior[J]. Safety Science, 2000, 34(1):99-109.

[22]EDWARDS, JEFFREY R, LAMBERT, et al. Methods for integrating moderation and mediation:A general analytical framework using moderated path analysis.[J]. Psychological methods, 2007, 12(1):1.

[23]RICHARD P. BAGOZZI, YOUJAE Y. On the evaluation of structural equation models[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1988, 16(1):74-94.

[24]BARON R M,KENNY,D.A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual, Strategic and Statistical Considerations[J] Journal of Personality and SocialPsychology,1986,51(11):1173-1182.

[25]ZHAO X, LYNCH J G, CHEN Q. Reconsidering Baron and Kenny:Myths and Truths about Mediation Analysis[J].Journal of Consumer Research, 2010, 37(2):197-206.