新型果仁风味酸奶的研制

2018-04-13文/师坤

文/师 坤

(黑龙江省完达山乳业股份有限公司)

酸奶是以牛奶为主要原料,经过杀菌后添加有益菌作为发酵剂,经发酵后制得的一种牛奶制品。目前市场上的酸奶制品以凝固型、搅拌型和添加各种果汁、果酱等辅料的果味型为多。根据文献报道,酸奶除牛奶的丰富营养的特点外,还含有活性乳酸菌,并发挥多种保健作用[1~3]。目前已报道,酸奶的保健作用主要包括:(1)维护肠道菌群生态平衡,形成生物屏障,抑制有害菌对肠道的入侵。(2)通过产生大量的短链脂肪酸促进肠道蠕动及菌体大量生长,改变渗透压而防止便秘。(3)含有多种酶,可有效促进机体对营养物质的消化吸收。(4)通过抑制腐生菌在肠道生长,抑制肠道内食物腐败产生的毒素,从而使得肝脏和大脑免受这些毒素危害。(5)通过抑制腐生菌和某些有害细菌在肠道生长,也抑制了这些菌所产生的致癌因子,达到防癌的目的。(6)提高人体免疫功能,乳酸菌可产生一些增强免疫功能的物质,提高人体免疫力,预防疾病。另外,酸奶含有大量活性乳酸菌,可帮助改善乳糖不耐受、便秘、腹泻、肠炎、幽门螺杆菌感染等。因此,酸奶已成为老少皆宜的重要奶制品。

南瓜籽富含多种氨基酸、蛋白质、脂肪及钙、磷、铁、胡萝卜素等成分,对贫血、更年期妇女和发育不良的青春期少女有一定的疗效作用[4];葵花籽不仅是重要的植物油资源,其中富含亚油酸和亚麻酸等多不饱和脂肪酸,而且含有较高含量的磷脂、β-谷固醇、胡萝卜素等[5],葵花蛋白中氨基酸的组成、氨基酸含量几乎都接近FAO推荐的氨基酸模式,如精氨酸、赖氨酸的含量均超过大豆。美国生物学、医学专家对葵花籽的保健作用进行了研究,证实葵花籽能预防抑郁症、神经衰弱、失眠症及各种心血管疾病,对癌症、高血压、心脏病、缺铁性贫血等有一定预防作用。

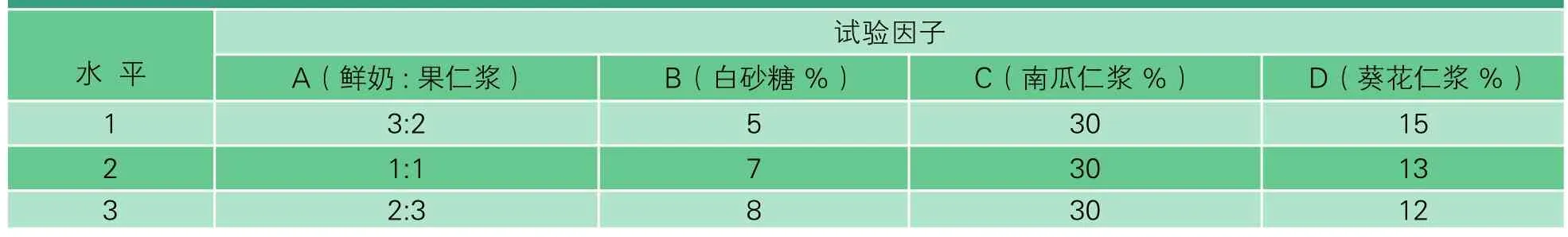

表1 果仁酸奶正交因素水平表

目前市场上常见的酸奶制品多以保加利亚乳杆菌(Lactobacillus bulgaricus)、嗜热链球菌(Streptococcus thermophilus)为发酵剂[6~8],一般来说这两类菌株抵抗胃酸、抗胆汁的能力并不强,其在肠道中定植的能力还有待深入考证。嗜酸乳杆菌是目前较为公认其抵抗胃酸和胆汁的能力较强[9],且又可在肠道中定植的一种乳酸菌,因而已广泛用于微生态制剂的开发;丁二酮链球菌是产生发酵酸奶特有风味物质丁二酮的重要来源菌[10],当丁二酮浓度达到1mg/kg时,人们就能明显感受到特有的奶香味[11]。本文以南瓜籽与葵花籽复合汁及牛奶为主要原料,以嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)、丁二酮链球菌(Streptococcus diacetylactis)为发酵剂,开发新型果味风味酸奶,为其开发生产提供技术参数和指导。

1 材料与方法

1.1 材料

试验菌种:嗜酸乳杆菌、丁二酮链球菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌,以上菌种均由黑龙江八一农垦大学食品学院食品微生物实验室保存提供。

培养基:MRS液体培养基、MRS固体培养基、肉汤蛋白胨培养基、乳糖胆盐发酵管、灭菌脱脂乳。南瓜籽、葵花籽、鲜奶、白砂糖均为市售;其它试剂为分析纯。

1.2 方法

1.2.1果仁浆汁的提取

将果仁用40~50℃温水浸泡3h,沸水浸烫4~5min以除去果仁的生腥味;加水量为果仁的4~5倍,淋干后用磨浆机进行粗磨浆,再加水量为果仁的6~7倍,进行细磨,四层纱布过滤,均质机压力为20MPa均质,得到质量均匀的果仁浆备用。

1.2.2发酵剂的培养

将所选乳酸菌分别接入10mL左右MRS液体培养基的试管中,在37℃培养48h,再以2%~3%接种量移入装有10mL脱脂奶的试管中,逐代在奶管中转移,将凝乳时间缩短至4~5h,制得活化母发酵剂。

1.2.3果仁风味酸奶的制作工艺

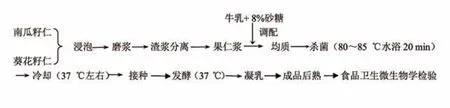

果仁风味酸奶的制作工艺流程见图1。

1.2.4果仁酸奶研制正交试验设计因素水平表

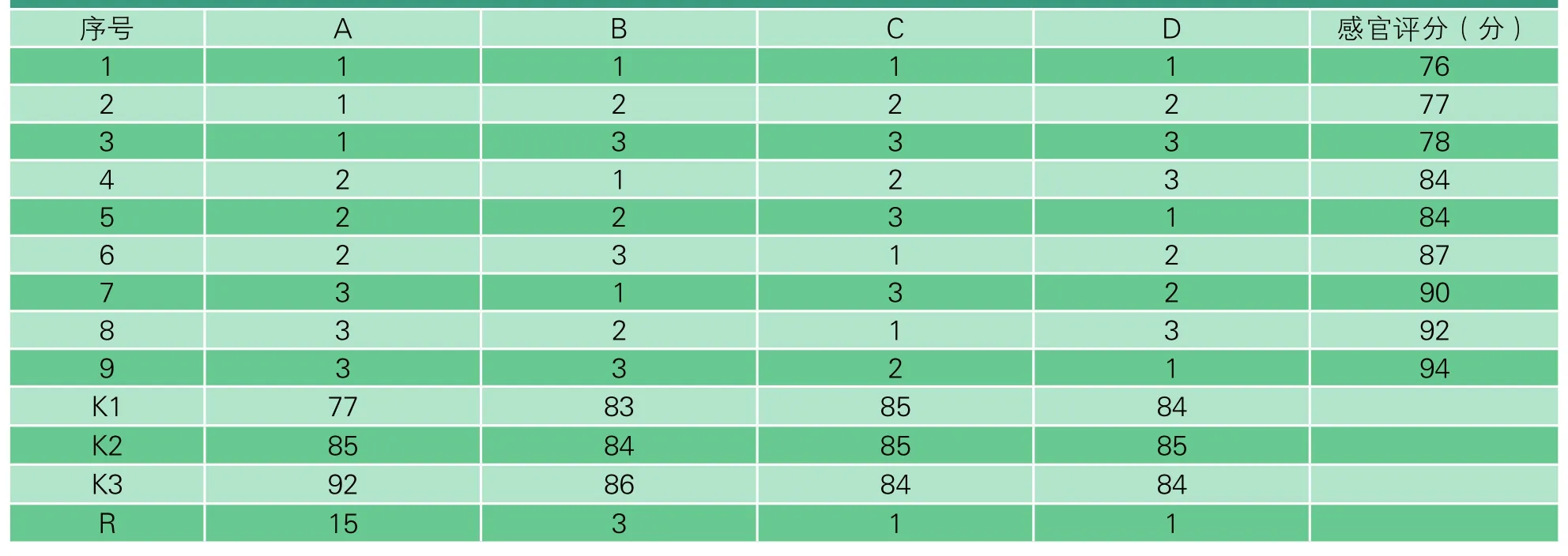

按照表1的正交试验设计[12]因素水平,进行果仁酸奶主要原料成分的适合配比试验。

1.2.5酸奶的活菌计数

参考国家标准GB 4789.2-2010《食品微生物学检验 菌落总数测定》的方法,进行乳酸菌活菌计数,所用培养基为MRS琼脂培养基。

1.2.6食品卫生微生物学指标测定

参照国家标准GB 4789. 3-2013《食品微生物学检验 大肠菌群计数》和GB 4789. 4-2010《食品微生物学检验 沙门氏菌检验》的微生物学检验方法[13],进行大肠菌群、致病菌和霉菌、酵母菌活菌计数检验。

图 1 果仁风味酸奶的制作工艺流程

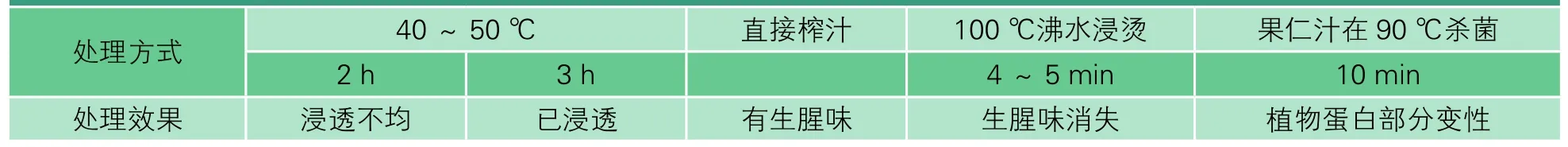

表2 果仁的不同处理方式对发酵产物的影响

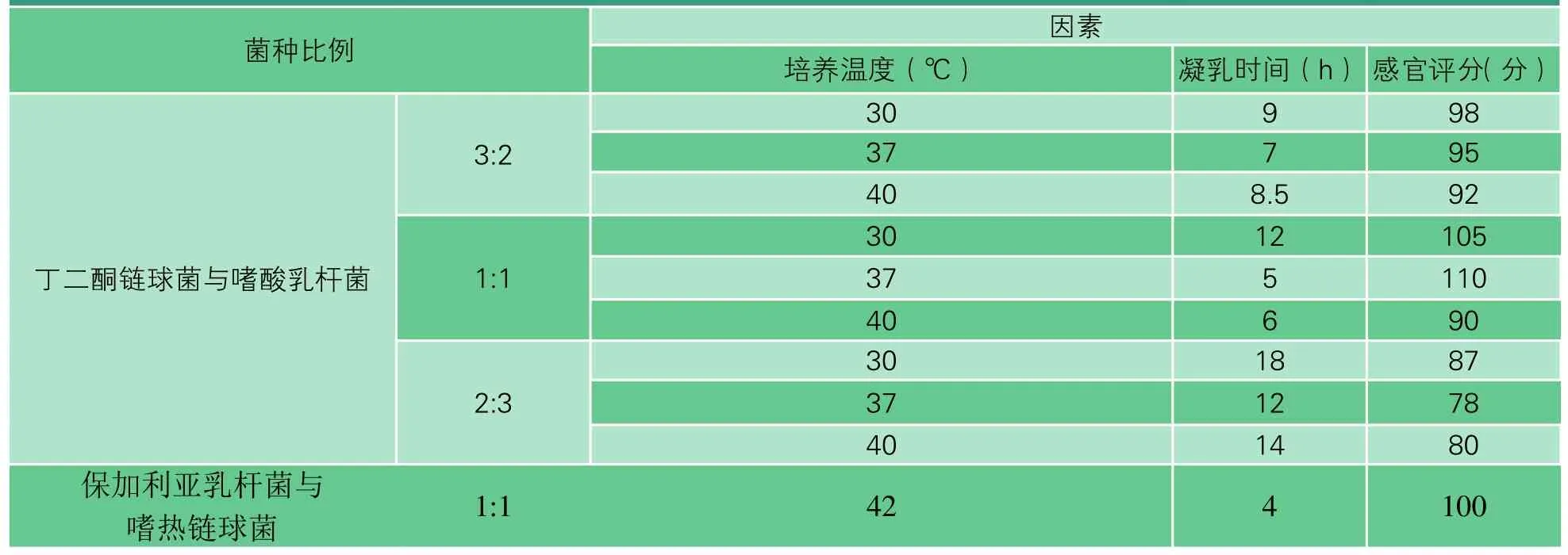

表3 不同乳酸菌混合菌种及发酵温度对酸奶影响

2 结果与分析

2.1 果仁的不同处理方式对发酵产物感官的影响

表2的结果可以看出,果仁用40~50℃温水浸泡3h即可浸透。浸泡时间过短或温度过低,易出现里表吃水不均、外熟内白问题。成品感官检验表明,40~50℃温水浸泡后直接榨汁,获得的果仁浆发酵后有生腥味,所以果仁要进行除腥处理。

在100℃沸水中浸烫4~5min,生腥味消失,且不影响出汁率。因此选择果仁用40~50℃温水浸泡后,再用100℃沸水浸烫4~5min的预处理工艺。

果仁汁在90℃以上高温时,植物蛋白易变性,因此果仁汁采用85℃、15min水浴杀菌。

2.2 果仁浆汁浓度对酸奶风味的影响

果仁浆汁浓度折合果仁原料为17g/100mL时,果仁酸奶有淡爽的果味,酸甜适口。南瓜籽仁浆汁质量分数在25%以上时,能够使酸奶具有爽口的果味。葵花籽仁浆汁质量分数超过25%时,酸奶开始有砂口感,因此在该工艺配方中,南瓜籽仁浆汁不宜低于30%,葵花仁浆汁不宜高于20%。

2.3 乳酸菌混合菌种的配比及发酵温度、时间对酸奶质量的影响

以嗜热链球菌与保加利亚乳杆菌1:1混合,42℃培养4.0h,作对照(感官评分为100分),研究乳酸菌混合菌种的配比及发酵温度、时间对酸奶质量的影响。由表3感官评分可以看出:丁二酮链球菌与嗜酸链球菌以3:2混合接种时,凝乳时间短,奶香味较浓,但酸性较弱;以2:3混合接种时,凝乳时间较长且有刺激性的酸味;以1:1混合接种,在37℃下培养5h,比较适口,其口感风味最佳,因此选择丁二酮链球菌与嗜酸链球菌混合的最佳配比为1:1,并以此菌种配比作为发酵剂进行以下试验。

2.4 主要原料成分的适合配比确定

选择对酸奶品质影响较大的鲜奶、白砂糖、南瓜籽仁浆、葵花籽仁浆等4个因素,按照表1的正交试验设计因素水平进行果仁酸奶主要原料成分的适合配比试验研究。从表4结果及极差分析结果可以看出:鲜奶、白砂糖、南瓜籽仁浆、葵花籽仁浆4个因素中,鲜奶与果仁浆的配比对口感影响较大,其次为南瓜籽仁浆与葵花籽仁浆的配比,白砂糖对结果的影响最小。4个因素的最佳配比为A2B3C1D1,即鲜奶50%、果仁浆42%,白砂糖8%;果仁浆中南瓜籽仁浆占75%、葵花籽仁浆占25%。所得酸奶产品凝乳结实、口感细腻、酸甜适口、颜色淡绿色,具有淡淡的果仁香味,风味独特,pH值为3.7~4.0。

表4 L9(34)正交试验结果

表5 发酵乳的乳酸菌活菌计数及食品卫生微生物学指标

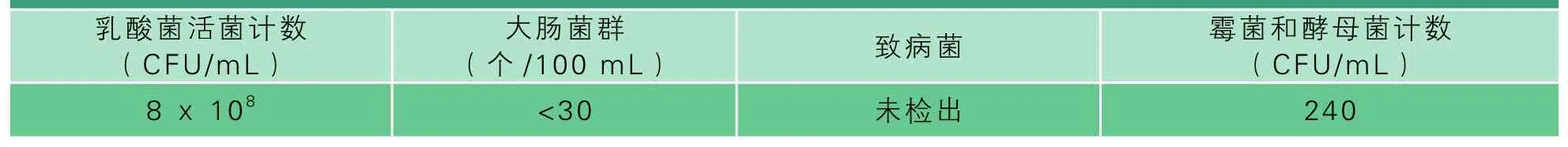

2.5 发酵乳的乳酸菌活菌计数及食品卫生微生物学指标

发酵酸乳经适当稀释,以MRS为培养基作为乳酸菌活菌计数,表5结果可见果味风味酸奶中的乳酸菌8ⅹ108CFU/mL,并进行大肠菌群、霉菌和酵母菌计数及致病菌检验,产品指标符合 GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》。

3 小结

研究开发了一种以嗜酸乳杆菌、丁二酮链球菌为主要发酵剂的新型果味风味酸奶。果仁的处理工艺参数为:果仁40~50℃温水浸泡3h,沸水浸烫4~5min以除去果仁的生腥味,磨浆时加水量约为果仁的6~7倍,80~85℃杀菌水浴20min。酸奶原料配比为果仁浆42%、鲜乳50%、白砂糖8%,南瓜籽仁:葵花籽仁浆为3:1,经37℃发酵15h,制得的酸奶产品pH值为3.7~4.0,凝乳结实、口感细腻、酸甜适口、颜色淡绿色,并具有淡淡的果仁香味,乳酸菌活菌数达8×108CFU/mL,产品指标符合GB 19302-2010《食品安全国家标准发酵乳》。C

[1] 印伯星. 功能性酸奶的研制:[硕士论文][D].南京:南京农业大学,2004.

[2] 刘凝. 酸奶生产关键工艺技术研究:[硕士论文][D]. 咸阳:西北农林科技大学,2016.

[3] 康欢. 酸奶中风味物质与酶活及感官特性关系的初探:[硕士论文][D]. 哈尔滨:东北农业大学,2013.

[4] 卢颖,王永勤,任智捷. 南瓜功能成分研究的进展及在医药领域中的应用[J]. 食品与药品,2005,7(7):29-32.

[5] 崔琳,李延辉,刘艳霞. 发酵型葵花籽酸乳的研制[J]. 食品研究与开发,2014,35(24):71-74.

[6] 李丽微. 新型益生乳酸菌发酵山药酸奶的研究:[硕士论文][D]. 保定:河北农业大学,2014.

[7] 汪冬冬, 张其圣, 唐垚,等. 基于特征风味定向筛选酸奶用乳酸菌[J]. 食品与发酵科技,2017,53(4):6-11.

[8] 王丽. 酸奶生产加工中的微生物污染原因和控制方法[J]. 食品安全导刊,2016(11):28.[9] 田芬,陈俊亮,粘靖祺,等. 嗜酸乳杆菌和双歧杆菌益生特性的研究[J]. 食品工业科技,2011,33(7): 139-142.

[10] 于田利,禇庆环,张佳程,等. 丁二酮乳链球菌产生丁二酮含量的特性研究[J]. 中国酿造,2010,29(10):123-126.

[11] 宋焕绿. 乳酸菌发酵产生丁二酮的初步研究[J]. 食品与发酵工业,2002(3):47-50.

[12] 杨运清,岳永生,于长江. 生物统计学[M].黑龙江:哈尔滨工业大学出版社,1995.

[13] 中华人民共和国卫生部. G B 19302-2010食品安全国家标准 发酵乳[S]. 北京:国家标准出版社,2010.