从鲍元恺《第三(京剧)交响曲》看当代音乐创作中的文化融合与创新

2018-04-13燕杨

●燕 杨

(安徽师范大学音乐学院,安徽·芜湖,241000)

近年来,对于“中国新音乐风格”的积极探索与尝试,已经悄然成为我国当代音乐创作的主流审美取向。具体来看,主要涉及到两方面问题:一是在当前区域间信息高度渗透及融合的大趋势下,所谓“中国风格”应如何在多元文化间自处、乃至产生影响;二是在时代审美流变的客观环境作用下,所谓“新”从何来?——是我们在自身意识形态内部(主观能动地)通过“固本培元”式的深化发展获得文化体系上的升级,还是应当借着外来文化中异质元素的介入(被动却又顺势地)推动着本土文化的裂变与聚变,进而创造出“不同于过去”的新声音体验?

改革开放以来,政治动荡和经济低迷所导致的文化萧条逐渐复苏乃至倍速发展,但不能否认的是,即便这种持续了近半个世纪的“补偿性”进步也无法完全抵消文化发展链条断裂所造成整体认知水平的滞后与混沌。因此,“新音乐”一词对于当前的中国专业音乐创作领域来说,仍然是一个相对模糊的概念。对于这一问题的争鸣,随着20世纪七八十年代出现的“出国潮”变得愈渐突出——由于战乱而导致的“传统文化”的消落与低迷,夹杂着外来文化的强势入侵与冲刷,甚至还要兼顾如何处理二者之间的共存关系问题——这是当代中国作曲事业发展过程中无法回避的复杂现状。出生于20世纪40年代的鲍元恺先生恰好经历并见证了我国音乐文化史上的这一重要变革过程,他在推动中国音乐文化复兴与发展的事业上不遗余力,而与同时代作曲家相比,鲍先生音乐创作风格的典型性更集中地体现在对中国传统文化、民族文化深度发掘以及融合了新时代审美特征的个性化解读上,所倚赖的始终是脚踏实地的素材搜集和对音乐本质与其外在表现形式之间辩证关系的深刻思考。

诚然,在中国当代专业音乐创作道路上表现卓著的,并非只有鲍元恺先生一人,但引发笔者特别关注、也是本文写作缘起的契机,要追溯至2018年2月,笔者应乌克兰哈尔科夫爱乐乐团①邀请,参与策划并指挥的一场全部由中国作曲家创作的管弦乐作品专场音乐会。考虑到音乐会受众的背景特点——基本均来自非汉语母语国家,笔者在为音乐会选曲时,将作品中“中国风格”表现的典型程度和听众(在不同文化背景下)的可接受程度作为最重要的衡量标准,最终甄选出包括鲍元恺先生《第三(京剧)交响曲》在内的五首交响乐作品进行演出。从演出的结果来看,这部作品所收获的评价远高于笔者的预期,而笔者最初所担心的文化“排异”现象也完全没有发生。这一现象引发了笔者对自身文化认知态度的深刻反思:笔者对于文化“排异”现象的担忧所反映出的是自身在母语文化认知上的不自信,而鲍先生作品的成功却恰恰有力地回击了那些正对本国传统文化价值心存质疑的思想倾向。由此,笔者意识到,作为年轻一代的中国专业音乐从业者,如何肩负好传承中国文化的重任是时候被作为一个严肃而又关乎未来的问题来思考了。我们不妨从那些文化发展先行的国家中寻求经验与认知提升。

若以历史的眼光来审视这一问题,虽然“实验性”与“探索性”是当下专业音乐创作领域所面临的“国际化”课题,但中国音乐创作目前所处的情形似乎与西方19世纪末20世纪初的那场音乐文化变革更为相似。这里,一个主要的判断依据是:当前中国音乐所面临的“创新”更多基于我们对待“传统文化”的态度,即需要对传统进行“升级”还是“反传统”?而西方此时的创新已经不以“传统”为参照物,而是将传统的理念或规则与当前存在的一切音乐元素平等化地作为可供攫取的创作素材。但反观上世纪之交,新与旧的概念冲突更集中地体现在对于当时西方音乐(审美)传统——“调性”的态度上,乃至随后演变为对于音高结构等级制度的取舍态度,这与当前的中国实为类同。

本文的写作目的在于通过对鲍元恺先生《第三(京剧)交响曲》(后文简称为《京剧》)的创作技法分析,透视其对中国传统/地方文化的认知态度,以及他在中国新音乐风格探索方面的艺术理念和所获得的成功经验。对于笔者而言,本文的写作过程更是促使自身重新审视本国文化艺术价值的提升过程,试图在以往的历史进程中寻求相似性样本,并从中汲取经验教训,以作为自身思考认知过程的准绳与借鉴,从而在今后的演出中,能够对于音乐作品中所蕴含的文化价值进行更加深入的挖掘与解读并以为同行参考。

一、此“京剧”非彼“京剧”——对音乐创作中“文化名片”效应的解读与思考

鲍元恺先生对于“中国风格”的热爱与坚守已经成为专业领域中人所共知的事实,从20世纪90年代的《炎黄风情》到2012年创作的《第六交响曲——燕赵》,标题性、体现中国人文风情的创作题材、忠于经典范式②的写作手法以及较强的可听性等等,几乎成为作曲家音乐创作风格的代名词。在音乐会选曲上,除了出于编制考虑而不得以放弃演出的作品外,若单纯以作品中所体现的“中国风格”的典型程度为择取标准,那么在鲍先生的诸多创作中也绝不止《京剧》,因此,这些作品的取舍对于笔者而言,成为一个需要仔细斟酌的问题。

首先,如何发挥音乐作品的文化“名片效应”?简言之,就是如何使海外观众能够通过聆听这场音乐会达到对中国文化认知提升的目的。心理学上著名的“名片效应”理论为我们指明了两条促进认知形成的有效途径,即先向信息接受者传播一些已经获得其普遍赞同或熟悉的观点或思想,再将信息发出者的观点和思想渗透其中。该理论认为,这种做法可以使对方产生一种“我们(发出者)的观点与他们(接受者)已经认可的观点是相近的”印象③。对于欧洲听众而言,“交响曲”自然是他们极为熟悉的音乐组织形式,而在中国文化体系中,“京剧”又是一种推广度更高、普及度更好的传统音乐体裁。因而,《京剧交响曲》相较于作曲家的其它作品,是更容易激发听者“共情”能力从而引发其情感共鸣的首选之作。

其次,是对文化“传承”问题的思考。笔者想要向海外观众呈现的(相信也是海外观众想要看到的),是中国当代新音乐创作的发展状况,也就是中国传统文化在社会普遍认知水平迭代更新作用下而产生的(更高级或更符合新时代审美需求的)新声音体验,而非“还原”传统。对此,我们无谓回避西方、或外来文化入侵在本民族文化变革进程中所表现出来的影响力,但我们更要展现的是,承载了民族文化的艺术作品中那种蕴藏于深处、而又无法掩盖的独特个性,这也是一个国家文化根源扎实与否的最有力证明。在对《京剧》进行深入研读和分析之后,笔者发现作品中所要表达的“京剧”并不仅仅是一种音乐表演形式,其语义内涵已经发生实质性改变。具体到音乐本体,表现为其核心结构模式与结构规则的变更,比如以其它音高结构体系中的规则进行替换或叠加——这也是作曲家在新音响风格探索时最为常用、最行之有效的手法之一。整体来看,“京剧”这一概念,在鲍元恺先生的作品中表现为外延形式上的模糊与退化和内部涵义上的纵深与拓展,即在表现形式上只保留了京剧中最为显性的碎片化特征(如带有京剧声腔特点的旋法走句、乐队伴奏中所使用的典型音型以及对乐器音色的模仿等),而在内涵上将其作为最能体现汉语言文化体系下思维模式的象征,与西方音乐风格相对比,在这一意义上,特别是对于非汉语文化的听众而言,“京剧”已经成为反映中国社会意识形态的载体,也是作曲家着眼当代、对于中国文化的个性化解读。

鉴于上述两个方面的考虑,笔者一方面对于当前多元文化融合的大环境下区域性“传统”在人类文明进化过程中所应起到并发挥的作用有了更进一步的理解与感悟;另一方面对于如何将中国当代优秀音乐作品在国际化舞台上更加完美地呈现也作出了更加深入的思考。

二、新音乐结构手法的一种可能性:单声结构思维下的交响化拓展

在调性概念的范畴内来看,中国与西方传统音乐审美观之间的最本质区别源自于单声与多声思维的差异。西方多声音乐的早期结构形式——数字低音表明,即便是单线条旋律,早在它被创作的时候,就被置于与它同步的、其它声部的相互关系中(不论这些“其它”声部是否真的发声);相比之下,中国的传统音乐则是“绝对”单声式的,例如大多数民间戏曲的乐队伴奏都是以“托腔④”的形式重复“工尺”(即主要曲调)的旋律材料。而中、西两种音高结构体系下,所产生的音响也是截然不同的,简单来说,可以概括为中心音体系与中心和弦体系的区别,即当我们谈到中国的五声性调式时,调式的主音仅代表其本身,此时,调式中其余各音均在结构重要性上与之相区别,最常见的表现形式是总是围绕某个音的旋律进行;而在西方大小调体系中,主音除了它本身也往往伴随着由三度叠置关系为结构单元而构成的“主(三)和弦”,甚至我们认为,三个和弦音应当是相生相伴的。这样的结构差异被最为直接地体现在音乐的音响色彩表现手法上:中国传统音乐通过改变音高材料的发声方式形成色彩对比(如古琴音乐中常使用的“散音”、“按音”等奏法⑤);而西方调性音乐中,更常见以改变音高结构的组织形态的变化来实现音响色彩的对比(如和弦序进)。

回到《京剧》中,我们可以看到,在作曲家的创作中,“京剧”音乐中的单声结构为“交响曲”这种多声部的声音表现形式创造了一种新的音响体验,各乐器声部之间的主次关系除了以其所处的不同音层位置相区别,更表现为中国戏曲中“工尺”与“托腔”之间的关系。

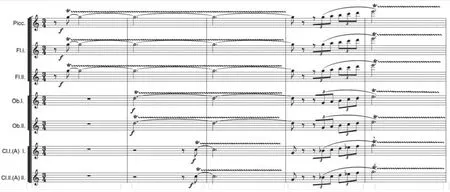

以作品第一乐章主题动机的乐队化扩展为例(见谱例1、2),可以看到,主题材料是由两个乐汇构成的乐句(谱例下方谱表1-8小节),而在每个乐汇之间都贯穿以一个类似京剧伴奏“小过门⑥”的连接手法(谱例1上方谱表),而所使用的材料正是对第一个主题动机(见谱例1方框中材料)的移位模仿,且在随后谱例的位置上,我们也看到了同样的情况。

谱例1:第一乐章 13-23小节

谱例2:第一乐章48-57小节(中间省略部分小节)

当然,读者可以对笔者将以上材料与京剧“小过门”的伴奏模式做关联类比的观点提出质疑,因为“主题”与“过门”之间的对位关系是一个显而易见的反证,京剧中的“过门”材料,除了固定曲牌,往往是唱腔旋律的重复或(对旋律核心音的)强调,而鲍先生作品中使用的对位手法,似乎使音乐明显呈现出复调式的音高结构关系,这与京剧中的单声思维是存在本质区别的。

然而,笔者认为,作品中类似的手法被作为复调织体看待,是有待斟酌的。最好的证据就是,如果将以上两个谱例中下方谱表的材料视为主要(唱腔)声部,上方谱表视为伴随(伴奏)声部,那么当一个声部发生旋律运动时另一个声部总是处于保持音(即保持在旋律停止音上)的状态;此外,我们还注意到,两声部之间由于使用了严格移位而产生了调性对置,也就是说(调性还停留在前一段旋律的)保持音声部并不对(已经发生调性对置的)旋律运动声部产生调性或和声上的支撑。所谓复调或多声部关系,必须在不少于两个声部之间具备“同时进行”且“相关”⑦两个声部关系,而鉴于作品中的上述特点并不构成“同时进行”这一条件,以上两点是区别单声与多声(复调)性质的重要依据。因此,虽然鲍先生的作品中,不乏擅用复调对位的精彩之处,但只有先清晰定位材料中音高结构组织手法的基本性质,才能对音乐的审美价值作出更加准确地认知与评价。对于笔者而言,作曲家在这部作品中,如何艺术地处理中国式单声思维与西方立体式的交响化音响风格之间的共存关系,是更具思考价值的一个方面。

从前文两个谱例中可以看出,作曲家在“过门”材料中并没有像传统京剧的乐队伴奏那样采用对“工尺”的原样(包括高低八度)或加花重复,而是采用了对位手法中的移位。而该手法与前文所述的“工尺-过门”式单声织体相结合,其直观听觉效果似乎营造出一种呈调性对置关系的、由主题动机乐汇的模仿构成的旋律线条,且作曲家在原型与模仿材料之间特采用异质音色以示区分。作曲家的这一手法,虽然看似并不复杂,却巧妙地将中西风格元素融合一体,更重要的是,其经此融合之后,形成了令听众既熟悉又新鲜的音响体验,即一方面优化了听众对于新声音刺激的可接受程度,同时又避免了“为融合而融合”的生硬感。

总的来看,鲍元恺先生在《京剧》中,将京剧中“工尺”与交响乐中的旋律声部或前景音层相对应、将“托腔”与交响乐中伴奏声部或中、背景音层相对应;同时,将西方复调手法中“同时相关”的声部对位关系转化为“前后相关”的调性对置,从而使音乐核心结构的逻辑属性由多声转变为单声。此外,在音乐音响效果的处理上,作曲家一方面(通常是在前景音层中)沿袭了京剧中“满腔满跟”的伴奏方式,即伴随声部通常与主要声部保持同度或八度(及其)关系;另一方面,放弃了京剧乐队中辅助性乐器对主要演奏乐器“跟随”式的模仿方式(如,若演奏相同旋律时,月琴总是在起句的“板”拍位上稍落后于京胡,造成一种“跟随”式的模仿效果),而充分发挥西方有量记谱在对乐队速度控制上的优势,转而采用同时发声的织体形式。这种做法一是由于管弦乐队编制较大,演奏者之间无法如传统京剧伴奏那样实现演奏中的即时交流,必须以严格的有量记谱获得统一;二是乐器同时发声所产生的混合音响更接近于交响乐所营造的立体空间感。在听觉上,音乐的音响风格不论对于中国听众还是外国听众而言,都是既熟悉又新鲜的,虽然作曲家的音乐语言并不高深难懂,但却极具趣味性,以单声思维写成的乐队织体,其音色较中国传统戏剧音乐更丰满,而较西方交响音乐更集中,为中、西音乐文化的互为渗透与相长提供了成功的参考借鉴。

三、指挥的价值体现:中西音乐风格韵律差异的感知与把控

在对作品深入分析的基础上,笔者还必须思考的是,如何将音乐中丰富的文化内涵与风格层次真正地呈现于观众耳中。《京剧》虽然借助了西方的音乐创作技法以达到对中国传统民族风格主题推动与发展的目的,但中国语言逻辑模式的影响对于作品整体架构而言,仍是最为根本的。同时,应该如何向习惯于西方交响音乐语言风格的乐队演奏者传递那些带有中国戏曲典型性特征的织体或音型,以及如何能够引导演奏者很好地在西方乐器上实现音响的中国民族风格等问题,也是作为乐队指挥不得不认真思考的问题。

例如,作曲家在作品中大量使用了颤音音型,特别是第一、二、四乐章的起始处用法最为典型。以第二乐章为例(见谱例3)。

从谱例3中可以看到音乐结构的两个特点:1.演奏大多为同音或八度关系音(前3小节的叠入式织体在同一音层内均为同音);2.颤音持续音之前往往以一个快速的音阶走句引出。这种旋法看似无奇,但在《京剧》中却带有明显模仿(音乐中情绪激昂处)京胡颤弓奏法或弹拨乐器震音奏法的意味。也就是说,此处虽然作曲家使用的颤音被赋予了鲜明的民族气质,因而在乐队指挥时必须注意的是民族乐器所特有的内在韵味或声腔感,这与西方交响乐中常规的颤音用法是存在实质性区别的。而且,作品设计的巧妙之处还在于作曲家并没有用交响乐队中的弓弦乐器与戏曲乐队相对应,比如以弦乐的颤弓或抖弓来模拟京胡的演奏,而是与其他乐器一样使用颤音奏法。这种象征性的模仿保留了原型之气韵,而又改变了其风貌,实际上延伸了模仿对象的外延,即这种手法由于在一定程度上削弱了原形素材特征性,反而可以将原本模仿的具体对象扩大为与之有共性特征的同类对象(如从京胡的颤弓扩大到与其同时发声的伴随声部),同时(更重要的)产生带有新鲜感的音响体验。

谱例3:第二乐章1-5小节

其次,是对作品中板腔体的模仿,在作品中主要表现为利用西方管弦乐队中的打击乐器进行音色及节奏型模仿,例如在作品第四乐章引子部分,作曲家使用了丰富的打击乐器来营造京剧音乐中的“板眼”式节律特点,其中包括了京剧中最常用的渐快/渐慢节奏模式(见谱例4-a、b)、倚音式节奏型(见谱例4-c)以及以木鱼和响板演奏的类似“一板双眼”(见谱例4-d)节奏型。

谱例4:

虽然中国戏曲中所使用的打击乐器分类繁杂,音色丰富多样,但作曲家选用的木鱼、响板、钹、大锣和鼓已经基本能够引发听众对戏曲乐队中特征音色的联想。而由京剧原本的散体化结构向有量记谱的转变,又从本质上使戏曲音乐的特色韵律发生了转变,使听众可以捕捉到西方音乐中的均分式节奏型的意味。

第三,作为中国的传统戏剧,京剧的人物划分极其细致,涉及到性别、音区、性格、情境等方方面面的分工。而作品《京剧》所要传达的,绝不仅仅是这种传统戏剧所特有声音体验,作曲家还有意将戏剧中风格迥异的人物性格(脸谱)呈现于观众面前。其中最为形象的手法是以特定的节奏音型及气质化的音色实现对人物形象的刻画。例如,在作品第二乐章《丑》(见谱例5)中,作曲家以三架低音贝斯配合以竖琴在低音区的拨奏将丑角的谐谑步态刻画得惟妙惟肖,加之木鱼与响板交错构成的板眼节奏,使旋律中的级进式音型更具弹跳的动感。再如,在作品第三乐章《旦》中,作曲家只使用弦乐,发挥其延绵柔密的音色特征,将京剧中最重要的女性角色体态之婀娜柔美表现得淋漓尽致。

诸如上述各例,鲍元恺先生的创作表现出来的,除了明显的五声性调式和带有京剧曲牌典型特征的旋律曲调以外,看似是更多被“西化”了的音乐发展技法。然而,当我们对其进行结合了汉语言文化历史背景的解读后,就会发现,这些“西化”手法所创作出来的声音更被注入了中国传统戏剧音乐的神韵与灵魂——这是站在中国文化背景的立场上看待问题的结果。而若立足于外来文化的立场来看,结果可能完全相反:令人熟悉、或至少并不反感的交响化语言中总是散发出非同寻常的结构凝聚力,显然,出自鲍先生笔下的声音一定不会令人感到“艰涩”,但是否能够被理解,至少在我们将声音传递给听众时,应当是贴合作曲家创作本意或符合其文化风格特征的。作为乐队指挥,虽然无法将“恰当传递声音”的责任推卸给每一位演奏者,但是应当在对于音乐文化内涵自我解读的基础上,将其转化为具体的声音形式或状态,进而对演奏者进行描述。

谱例5:第二乐章35-41小节

结 语

当前,是一个多元文化间相互博弈的时代,如若一种文化失去其根源,即无法得到普遍的社会认同,则会面临被吞噬的危险。艺术家总是先于时代而思考的,“中国传统(民族)风格”的反思与20世纪中期以来中国“新音乐风格”的塑造,已经成为当前专业音乐创作领域力图求索的共同目标。但对于作曲家个人而言,却是百家争鸣、各有主张的。鲍元恺先生诸如其《第三(京剧)交响曲》中的创作手法而言,笔者虽无法站在一个宏观的、历史的视角,对其在漫长的“中国新音乐风格”流变过程中所起到的价值和影响给出其应有的评价,但却可以通过在以往历史进程中寻求相似的历史经验来为我们的解读与诠释提供更加客观的依据。

前文提到,我国当前所处的历史阶段与西方20世纪前后的“调性”革命极为相似。由此,是我们不得不联想到那时的艺术先锋——斯特拉文斯基在推动音乐发展进程中所起到的作用。当时著名的哲学、美学家泰奥多尔·阿多诺对斯特拉文斯基的“反叛”及其所反叛对象之间的相互关系的概括十分到位且有趣。他认为,“准则被遵守不是因为它自己的合法性,而是因为它的强制命令的力量”[1](P314-315),正因如此,斯特拉文斯基通过打破不协和音的使用规则等方法来表达自己对音乐“真实性”的崇尚以及对那些“被到处鼓吹的准则”[1](P314-315)的讽刺。斯特拉文斯基并没有明确地将自己置于“调性”的对立面,而是通过更加巧妙地使用传统规则,来向世人证明规则的“合法性”不能靠“强制”或“鼓吹”而要建立在纯粹的艺术创意基础上。而足够了解这些规则,才是创作者抉择是否使用和如何使用它们的前提。

推己及人,当前在艺术创作上热衷于创新与破旧的我们,是否遵从了音乐的所谓“真实性”?在标榜“传承”或“改革”之前,又是否对文化的旧有形态真得足够了解?通过对鲍先生作品的研读,笔者对其坚守多年的艺术理想有了更进一步的了解,更对他始终强调的“少谈‘创新’,多谈‘常识’”有了更深的感悟。从鲍先生音乐中传递出的,是深深的人文关怀,音乐的创意性极少地以牺牲听众听觉体验的舒适性为代价,而是将音乐的艺术价值体现在他对传统文化成果更加深邃的解读和具有新时代审美高度的运用上。鲍先生在其20世纪90年代的《中国风》交响创作工程中曾发愿:“我将用自己的全部艺术热情,为完成这一跨世纪的音乐工程而奋斗不息”[2](P64-66),时隔今日,笔者看到了作曲家“中西融汇、雅俗共赏、时空结合”[2](P64-66)的卓著成果并深受感染,希望谨以此文向作曲家致力传承中国文化的执着精神致敬。

注释:

①“乌克兰哈尔科夫爱乐乐团演奏鲍元恺第三交响曲《京剧》”,哈尔科夫爱乐乐团,最初附属于1871年俄罗斯皇家音乐学会在哈尔科夫设立的音乐班(1883年改为音乐中学)。柴科夫斯基曾指挥学校乐团演出了自己的第二交响曲。乐团与诸多音乐大师有过合作,如穆拉文斯基、肖斯塔科维奇、拉赫玛尼诺夫、哈恰图良、桑德林等,都亲自指挥过该乐团。(参见网络资源https://special.zhexuezj.cn/mobile/mooc/tocard/122732-233?courseId=201198149&name=C6AAEEF9931A6BBE5C7 08FCFA6F953F01586E7C84D167F332A1E585E50E54FC9E1C 230DE38DACD824B3C3E1AD47C9586D42DE2365BACBD61&code=null&type=1&appId=1000&from=singlemessage&isappi nstalled=0)

②鲍元恺先生始终强调“传统”对音乐创作的重要性,如他曾提出的“四多四少”理念中的首要理念就是“少谈‘改革’,多谈传统”,又曾谈到“与其把精力放在‘民族和声’的‘探索’上,不如广泛研究从十六世纪经文歌到巴赫的复调技法……”祥见徐秀丽《鲍元恺声乐作品创作中的和声技法研究》第11页,中国音乐学院硕士学位论文,2017年。鲍先生对于“传统”的强调并非是对“非传统”(也就是现当代创新性探索)的否定,而是认为只有先夯实基础,才能谈“开阔眼界”,进而提到“创新”,否则,我们对于音乐的认知一定是片面的、具有时代局限的、也必然是不能获得长远发展的。

③名片效应,是指有意识、有目的地向对方所表明的态度和观点如同名片一样把你介绍给对方的行为。参考自网络资源:http://www.yuexinli.com/yingyongxinlixue/meitianxue/1303.html

④赵志安在《传统京剧京胡伴奏的“托腔”论》(《中国音乐》2011年第2期)中以京胡为例,提到常用的几种“托腔”手法在表现形式主要为“翻高或翻低八度”和“旋律装饰加花”(如花点子、裹腔、垫衬等)。

⑤古琴音乐在听觉上的“立体空间感”除了利用不同音高材料间的大跳以外,还常常在“同音类(相同音高)”音上采用丰富的演奏法来实现音高与音色的对比变化。详见黃琼慧《古琴音乐中的多层次单音结构与听觉上的空间感》一文,载《[古琴,音乐美学与人文精神]跨领域,跨文化会议论文集》第120-121页,台湾朝阳科技大学通识教育中心,2007年。

⑥“过门儿”,京剧音乐名词。指在唱句与唱句之间,唱段与唱段之间的间奏音乐。唱句与唱句之间常用小过门儿,唱段与唱段之间常用大过门。但由于板式不同,亦有不少例外,并无固定模式。

⑦参见《新格罗夫音乐与音乐家辞典》([英]斯坦利·萨迪(Stanley Sadie)编,湖南文艺出版社2012年6月第二版。)“复调”词条。