国家治理的阶段性演化:一个贯通的政治学模型

2018-04-11柳亦博

柳亦博

国家主体视野下的治理逻辑变迁问题,始终是国家治理的研究重心,学者们不仅致力于发掘那些能够使国家这种想象的共同体成功地转化为一个政治实体的基础性理论*Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.New York: Verso/ New Left Books, 1983, pp.5-8;Joyce, Patrick, & Chandra Mukerji.“The State of Things: State History and Theory Reconfigured”. Theory and Society,2017,46(1):1-19.,同时也关注那些维系并帮助国家走向繁荣的应用性理论*Garner James Wilford. Political Science and Government.New York: American Book Company.1928,pp.238-246.。由于国家的内涵在不断更新,治国理论也在相应地变化,一代代学者从不同角度剖析国家治理的运行,提出了主权论、法治论、契约论、阶级论、法团论、多元论、互动论等诸多解释。*Abrams Philip.“Notes on the Difficulty of Studying the State”.Journal of Historical Sociology,1988,1(1):58-89.面对卷帙浩繁的文献,唯有对底层的治理逻辑抽丝剥茧,才能发现隐藏在国家形态更迭背后的两次具有继起关系的治理逻辑“转向”——由疆域主义转向生产主义,进而转向制度主义。历史地看,两次治理逻辑转向均率先发端于官僚系统,随后渐次蔓延至社会。虽然治理逻辑的出现有先后之分,但无优劣之别,生产主义并不比疆域主义更高级,只不过比前者更适应当时的社会需要,且后一种逻辑总是以前者为基础,在整体演进上呈现出阶段性、非还原性特征。随着20世纪末治理主体的多元化,政权和治权不再高度合一,在世界范围内国家治理实践中,仅凭制度建构无法维持国家治理有序运行,这引发了学界对传统国家治理的普遍反思——如果不理解丹麦本身是如何由家族制过渡到现代国家的,又如何帮助其他国家“到达丹麦”呢?*福山:《政治秩序与政治衰败:从工业革命到民主全球化》 ,21页,桂林,广西师范大学出版社, 2015。审慎地考察当前学界流行的几种代表性国家治理理论不难发现,它们或多或少存在解释的盲区,例如:“出走—寻回”框架要重塑韦伯式国家,但在后工业化进程中,韦伯的理论却频频陷入失灵窘境;新加坡的国家治理经验虽然可以纳入“强—弱对峙”框架的阐释范围,但面对泰国或印度尼西亚等国的问题时,这一框架则显得苍白;而“中央—地方”框架适用于言说日本的央地博弈情境,但用它解读印度的现状就会得出荒谬的结论。国家间权力结构、制度形态、政府规模、经济体量上的差异,都会削弱一个理论模型解释力的广延性,但我们不能因畏难而放弃在普遍性意义上揭示大多数国家治理逻辑演化的努力。本文力图在政治学视角下建构这样一个贯通的模型。

一、第一次转向:由“陷阱”进入“轨道”

今天人类栖居的世界被两百余个国家和地区划分开来,几乎所有国家都是以16世纪的现代国家为雏形搭建起来的政治共同体,强调国家的垄断性、强制力、权力主张等制度性特征,奉行一种“制度主义”的国家治理逻辑。*Max Weber. Essays in Sociology.Politics as a Vocation. New York: Oxford University Press, 1946,p.78.其实,国家治理进入制度主义阶段是相当晚近的事,在此之前,国家治理是被长期统摄在“生产主义”或“疆域主义”逻辑下的。因而,要想理解当下的国家治理及其未来朝向,必须在梳理历史的基础上考察曾经发生过的治理转向过程。疆域主义是一个巨大“陷阱”,虽然它是国家治理逻辑演化的起点,提供了国家认同和存续的必要空间,但也令大量国家被长期困在领土纷争中难以脱身。这是因为,在治理关注国家生产和创新能力之前,国力与领土面积被认为是线性相关的,国家治理会自觉走向开疆拓土。通常来说,疆域主义阶段的出现即标志着国家机器已经启动,治理行动正在形成。许多学者在定义国家这一概念时都强调了“疆域”的重要性。迈克尔·曼定义国家为“一定领土内”垄断具有约束力和永久的立法权的实体*Michael Mann. The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning to A.D.1760.Volume 1.New York: Cambridge University Press, 1986,p.37.,必须在其领土上才能建立科层制和军队的机构组合。米格代尔则称国家为一个权力的场域,而且必须在其“领土内”方具有凝聚性和控制力,才能代表着生活于领土之上的民众。*米格代尔:《社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成》,66页,南京,江苏人民出版社,2013。而在韦伯对国家的经典定义中也出现了“特定疆域内的合法垄断暴力的组织”这样的描述*Max Weber.Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology.Berkeley: University California Press, 1978,p.54.,指出国家暴力准备的目的是“为了获得统治别的领土和共同体的政治权力”,因而国家享有的专制性权力及其官僚、军队展开行动的合法性边界均在国境之内。*曾毅:《超越韦伯主义国家观——从亨廷顿到米格代尔》,载《教学与研究》,2016(7)。处于这一阶段的国家可能表现为多种形态,例如古希腊的族群国家化模式、古罗马的族群扩张模式、欧洲中世纪的宗教—封建整合模式以及东亚的军事帝国模式,但是在国家形态异质性的背后则是疆域主义治理逻辑的同一性——它们都是在掠夺土地、扩张版图中实现了内部凝聚和实力增长。当然,扩张也是一柄双刃剑,历史上很多帝国因战争拖累致使自身长期处于以战养兵、不战即亡的恶性循环之中,其他的帝国则因过度扩张以致统治技术与所辖领土出现了不匹配的现象,最终被自身臃肿的体量压垮。

领土完整的重要性自不待言,但是如果国家治理的全部实质被疆域主义所局限,那么就容易忽视某些重要的价值,最终走向“霍布斯式的进攻性现实主义世界”。*Shiping Tang.The Social Evolution of International Politics.New York: Oxford University Press, 2013,p.293.结合考古证据,政治学与历史学研究普遍认为亚欧大陆上早期国家发展的一大动力是指向暴力的。一个国家战胜另一个国家,随即产生了掠夺、扩张、等级和奴役。蒂利认为,欧洲君主发动战争的需求驱动了欧洲的国家建设,因此战争在一定意义上促进了国家发展。不止6世纪至7世纪墨洛温治下的高卢纷争频仍,更早期的亚述、波斯、罗马、秦、汉、拜占庭等大帝国的统治历史也均可浓缩为一部扩张领土的战争史,封君、采邑、属臣、世袭都是疆域主义的衍生物。*Greg Melleuish.“Francis Fukuyama and the Origins of Political Order and the State: A Historical Critique”.Australian Journal of Politics & History, 2012 (112).疆域主义阶段的国家垄断了战争,并着力宣传战争的重要性。如果一个国家与其邻邦均秉持疆域主义,那么接壤之处就成为两国矛盾最尖锐的地方,其中任何一方试图扩张都会诱发战争。“战争造就国家,国家又发动战争”*Charles Tilly.War Making and State Making as Organized Crime.New York: Cambridge University Press, 1985,p.169.,这就是蒂利所描述的这一阶段国家建构的过程,唯有确立界碑之后方能开启下一阶段的大门。对于国家治理而言,国土防卫将始终处于最优先处理的任务清单上,一旦遭遇外敌入侵,绝大多数国家不会绥靖退避而是启动动员机制予以还击。然而,战争未必总是发展的助燃剂,有时反而拖曳着整个国家及其周边地区都陷入战乱的泥潭,与此有关的大量实例见诸中东、拉美、非洲南部的近代历史之中。

当然,有少数国家基于种种原因能够最终跳出疆域主义陷阱,其治理的重心也得以迅速转向生产,开始强调战争扩张以外的生产能力,即进入我们定义的“生产主义”阶段,也有学者称其为发展主义或发展型政治。福柯采用了与众不同的命名方法,为了区别于“城邦名义的治理”及“国家名义的治理”,他将这一阶段称为“牧领治理”,其特征是“精英统领”以及“生产与知识紧密结合”,此时的“权力”也将不再表现出压制性或消解性,而是释放出生产性。*Michel Foucault.“The Subject and Power”. In: Michel Foucault. Critical Inquiry. Chicago: The University of Chicago Press, 1982, pp.777.尽管称谓各异,但描述的阶段大致相同,即普遍在生产能力和组织协调的延展性技术(extensive technology)*S.E.Finer.The History of Government from the Earliest Times. Vol.1: Ancient Monarchies and Empires.New York: Oxford University Press, 1997, pp.87-94.上获得提升之后,国家政治权力愈发集中的阶段。虽然疆域主义阶段也会组织国家生产,但主要是劳动密集型的制造业或军工业,生产主义阶段则强调惠及民生的公共品生产。文化的不同导致国家治理方式的差异化表达——那些残留着封建属性的国家,会因市场交易的蓬勃而逐渐聚合,在联系中逐步开放并发育出官僚、衡平、晋升以及常备军征募制度,随后政策重心将移向免税减役、轮作休耕、兴修水利、鼓励生育;对于那些已经立宪的国家而言,则可直接建设大规模社会分工—协作体系,将一切社会关系和社会活动都围绕在“如何解放生产力”这个核心问题上。

布罗代尔将生产主义阶段的人类活动描述为“仍停留在或淹没在物质生活的汪洋大海中”*布罗代尔:《资本主义论丛》,81页,北京,中央编译出版社,1997。。在这一阶段,统治者和被统治者都默认一个观点:只要生产了足够丰沛的农产品,则政权无虞。生产的富余创造了更多交易,这种联系编织出了细密的社会网络,令政治结构愈发稳定,因而生产与统治是相互充权的;相反,若是天灾导致生产停滞且政府无力赈济,则政治也很难稳固。在农业社会,黎民只求丰衣足食,并不关心这个国家由谁来统治,也不关心国家是大一统还是封建,治理终归是由“肉食者谋之”。生产技术(农耕、纺织、冶炼、驯化)的革新则备受瞩目,这也解释了为什么在生产主义阶段的娱乐商贸业从业者普遍不被尊重,因为他们的工作无法产出新的物质产品。在脱域化出现之前,国家是一个自给自足的封闭系统,生产力与生产关系发展到一定阶段时两者之间所出现的对抗远未激化到足以撕裂国家的程度,此时一个国家的生产能力决定了其国民能否安居乐业,更关系着政权的稳定。对生产主义政权威胁最大的无疑是生产性危机,它有可能将刚刚脱离战争泥潭的国家重新拖回疆域主义阶段,诸如洪水、干旱、疫病或过度攫取自然,对于国家初期的脆弱生产能力都会造成致命的打击。*参见戴蒙德:《崩溃:社会如何选择成败兴亡》,170页,上海,上海译文出版社,2011。

重视生产能力,首先激活的是国家官僚系统对生产技术的热衷,随后这种热情蔓延开来,社会生活开始关注那些自我生产和转化的行动,强调生产中更具外部性的创造力。进入生产主义阶段的国家治理必须不断提高国民物质生活水平,否则就要面临各种反对浪潮。换言之,生产主义阶段的国家会被发展逻辑锁死,治权的合法性基础需要在快速发展和国民福祉提升中寻找,此时的国家就仿佛进入了一个“轨道”,无论速度快慢都只得在既定路线上前进。其后,无论国家治理的逻辑如何转变,均需建构在国家生产能力持续提升的基础上,那些面临经济崩溃、产业凋敝的政权难言稳固。这幅图景在之前的疆域主义阶段是不可想象的,彼时的统治者们更关心土地和头衔,这意味着税收和权势*Douglass C.North, and Robert Paul Thomas.The Rise of the Western World: A New Economic History.New York: Cambridge University Press, 1973,p.149.,而生产主义阶段的统治者们则显然更关注对生产资源和统治机构内部职位的争夺,哪怕任期有限,哪怕充满竞争和问责压力。

如果治理长期滞留在疆域主义阶段,国家难免因战乱与动荡导致国力枯竭,因此国家治理的第一次转向其实是源于人类社会演化进程中避免同类相残的自然选择,成功转向的国家走上生产主义道路。进入生产主义阶段后,几乎所有国家都将被锁死在发展逻辑的“轨道”上——生产技术提高养活了更多人口,而人口的密集又成为技术革新的主要动力。*Boserup Ester.Population and Technological Change:A Study of Long-Term Trends.Chicago: University of Chicago Press,1981.我们在此之所以使用“几乎”一词,是因为人口增长对生产力的发展作用机制十分复杂,可能引发效果截然相反的斯密机制或马尔萨斯机制,并不是每一次人口增长都会带来技术进步。*参见赵鼎新:《加州学派与工业资本主义的兴起》,载《学术月刊》,2014(7)。与技术进步相呼应的是政府也表现出对物质进步的普遍兴趣,而国民们则更是强烈依赖于这种发展带来的福祉提升。因此,很多国家可能长期滞留在疆域主义阶段,但极少会在生产主义阶段止步不前,除非外敌入侵打断了其正常发展。生产能力发展到一定水平之后,建构一个各领域都井然有序、预期稳定的社会被列在政府工作清单的首要任务一栏,此时就出现了国家治理的第二次转向,而这次转向出现了两种可能:转向制度主义,或者转向结构主义。

二、第二次转向:由“轨道”抵达“模板”

多数转向结构主义的国家,不幸步入了另一个死循环,因为结构主义强调国家和社会的功能性因素,认为进一步提高生产力的关键在于优化结构,这种整体性视角使得所有行动者都被结构调整所遮蔽了。结构主义者彼得·埃文斯就试图揭示“不同的国家结构会造成不同的国家行为能力”这一规律*Peter Evans.Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation.New Jersey: Princeton University Press, 1995,p.11.,现在看来这种所谓的“规律”是虚假的,事实证明结构相同的国家无法保证具备同样的治理能力。换言之,结构主义在理论层面存在着自反性,它无法回答“既然结构至关重要,那为什么两个国家在权力、资源、制度和文化结构几无差别,但在治理能力上却表现得判若云泥(如菲律宾的政治结构完全复制自美国,但美国政治对话的工具是语言,而菲律宾使用的却是子弹)”这个问题。唯一合乎结构主义逻辑却又非常荒谬的答案只能是“人种差异所致”,当然,种族主义的结论早已为全世界所唾弃。在实践层面,结构主义的国家治理总会怀着“不断迫近最优结构”的决心,在反复调整结构的过程中开始分别赋权并进行区域性分工。这种赋权与分工带来的是公共性的持续扩散,于是治理领域出现了更多主体,它们在结构化的治理系统中获得的任何发育,都意味着国家权威的弱化,最终导致诸如“强地方弱中央”(西班牙)或“强社会弱国家”(印度)的治理失衡,严重时甚至会撕裂国家共同体,将其重新拖回疆域主义陷阱中。进入结构主义阶段的国家并不是没有机会步入正轨,若能在治理衰退之前成功转向制度主义,则依然有可能发育出“市场经济”与“法治”。

不同于结构主义的歧途,制度主义在实践中获得了极大成功。制度化的过程与米歇尔斯提出的“寡头政治铁律”*Robert Michels.Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Kitchener: Batoche Books, 2001,pp.204-208.不同,它是由市场力量而非政党权力推动的,除非掌握治理权力的组织领袖刻意追求一种牧领式治理。普遍意义上,国家生产能力的发展会导致产业结构向工业转型,而工业化和官僚制的发育则造就了一个行政国家,这也正是制度主义存续的最佳空间。制度主义将国家视为一个基础性的制度存在,为其他政治制度的生长和运作提供了政治法律的依托、强制性权力保障和必需的政治制度空间。事实上,我们观察到的每一次生产技术进步,都会极大地惠及社会底层民众,从而萌发朴素的平等思想,而支持这种平等转变为现实的正是随后的一系列制度建构。在嵌入论看来,作为社会的一个蔓生机构,国家具有既脱胎于社会之中又高悬于社会之上的独特性,在如何规范社会与国家的关系方面,近代学者们给出了答案——将国家的权力关进制度的铁笼,即建构一种制度主义的国家理论。米格代尔将现代国家的目标定义为“制定有约束力的规则来管理公众的行为,或者至少是授权其他专业机构在特定领域制定那些规则。通过这些规则,国家官员就可以采用强制手段按其意愿强行处理”*米格代尔:《社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成》,66页,南京,江苏人民出版社,2013。。制度主义在近代影响甚广,米格代尔之前的众多学者,如斯密、韦伯、洛克、托克维尔、亨廷顿等人都在某种程度上构想了一个制度覆盖的国家。虽然他们的理论并不具备一般意义上的承袭或引申关系,但在他们各自的理想世界中,不难发现他们拥有一个共同的价值旨归,即对基础性秩序的追求。追求社会稳定性催生并强化了政府的一系列制度建构行为,在工业革命之后很长一段时间内,世界上地区性的制度差异也确实成为各国或欣欣向荣或残破衰败的主要原因。*Samuel P.Huntington.Political Order in Changing Societies: Foreword by Francis Fukuyama.New Haven: Yale University Press, 2006,pp.145-160.无论精英主义还是民主主义、新现实主义还是多元主义,均可被归为“制度主义”的国家理论,都是试图通过制度建构去形塑、控制、引导或改造国家,所不同的只是价值取向。制度主义试图将国家建构成一个被制度高墙环绕的、特殊且自治的共同体*Dietrich Rueschemeyer,and Theda Skocpol.Bringing the State Back In.New York: Cambridge University Press, 1985,p.309.,由法律、规章和道德构成的制度是国家建构自身和维持组织稳定的支点,也是一切治理行动开展的前提。

强大的国家生产能力为统治者们锚定了一种秩序稳定的政治环境,他们高呼“必须有商品”,因为社会的存在依赖于这些商品的不断生产和消费。*马尔库塞:《工业革命和新左派》,5页,北京,商务印书馆,1956。关于第二次转向的出现,一种解释认为,人的经济关系并非始终嵌入在特定的社会关系中*波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,39页,杭州,浙江人民出版社, 2007。,而是随着交易活动重要性的不断上升,市场经济从社会中“脱嵌”进而支配了社会关系*张衔、魏中许:《如何破解人类合作之谜——与黄少安教授商榷》,载《中国社会科学》,2016(8)。,最终交换生产剩余的冲动催生了脱域化现象,国家为了规范这种人和物的流动性,于是开启了制度主义。另一种解释是,随着生产技术的进步,人们所依赖的生活资料中实体物质的比重不断下降,对制度的需求则不断上升,国家治理重心向立法转移,一个依赖制度的行政国家逐渐崛起。无论何种解释,其共同点在于当国民生活中的物质需求基本满足之后,国民渴求在稳定的规则体系下调整资源分配,生产主义将迅速让位于制度主义。在制度理性的推动下,立法行为从最初旨在规范交易行为的市场领域广延至公共领域,并最终统摄了全部的公共生活,将国家治理塑造为“一套在特定领土范围的社会中施行的更加非个人化的公共规则体系,人们通过一套复杂的制度性安排和机构运用这一体系”*Roger King.The State in Modern Society:New Directions in Political Sociology.London: Chatham House, 1986,p.30.——也就是今天我们所熟悉的法治国家,法律规约所有的社会行为主体,即使对最强大的政治参与者也具有约束力。现代国家的出现与制度主义诞生在时段上大致重叠,二者的意涵也具有很强的相似性。任剑涛认为,在国家的发展中,那些能将“工业革命、市场经济与立宪国家”贯通起来者可发育为规范意义上的现代国家,凡不能贯通者则发育为畸形的现代国家,而其未明言的“贯通的方式”,正是用制度来覆盖和联结生产、交易与政治活动。*任剑涛:《工业、市场与现代国家》,载《思想战线》,2016(3)。

制度主义当然不是治理逻辑演化的终点,自20世纪中后期至今,诸如自由主义和新制度主义都对其存在的缺陷进行了深刻反思,指出制度主义存在刻板僵化、反应滞后、扼杀创新、易陷悖论、制度维护成本过高等弊病。同时,制度主义在意识形态两极化中卷入了论争漩涡,不同阵营的政治学者陷入了“无法说服对方,也不会被对方说服”的拉锯战。争论加剧了对抗,导致了制度建构实践陷入一种极化的纯粹追求中,而这无疑是异化的肇始。意识形态之争的胜者会化身为制度主义的标准“模板”,主流治理观点认为所有现代国家都应以此为参照设计制度。20世纪80年代以来,该模板被唯一化为“民主制”,并在全球掀起了第三波民主化浪潮。在国际竞争中占据优势的国家利用制度形塑了一个“中心—边缘”结构的世界,处在中心位置的国家具有制度赋权的支配性力量*沃勒斯坦:《现代世界体系》,第一卷,5-7页,北京,高等教育出版社,1998。,而民主制度又被这些处在中心支配地位的国家所吸纳,于是边缘国家只有两种选择:或是通过非民主手段以某种依附方式参与民主世界,或是为争取自身的独立和发展而进行激烈斗争。*图海纳:《行动者的归来》,185页,北京,商务印书馆, 2008。但无论何种选择,想要成为被国际社会接受的一员,最终都不得不向这个制度模板臣服,自1974年至今已有92个国家使用了这个模板,但至少32个国家经历过民主崩溃。*刘瑜:《两种民主模式与第三波民主化的稳固》,载《开放时代》,2016(3)。

三、逐渐清晰的第三次转向

近半个世纪以来,学者们为超越制度主义提出了许多思路,如新制度主义学派就是在反思制度主义的基础上诞生的。但遗憾的是,新制度主义没有产生出统一的理论内核,反而出现了取向的碎片化。又如,欧洲学者为了解决欧盟在共同体治理中遭遇的诸多困境,提出了所谓“元治理”理论*Sørensen Eva, and Jacob Torfing.“Making Governance Networks Effective and Democratic Through Metagovernance”.Public Administration, 2009, 87(2): 234-258.,其本质即在超国家共同体层面“寻回国家”*Bob Jessop.“Capitalism and its Future: Remarks on Regulation, Government and Governance”.Review of International Political Economy,1997, 4(3): 61-81.,在理论脉络上与之前埃文斯、斯考切波等学者同出一流,所不同的是元治理强调在大共同体中突显一个“上位治理者”(即英国)对整个治理网络的监管功能,随时准备着对治理失灵进行治理*Louis Meuleman.Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets: The Feasibility of Designing and Managing Governance Style Combinations.New York: Physica-Verlag, 2008.;而“寻回国家”则强调改变当时行为主义“国家过时论”一统天下的学术状况,认为多元理论、功能理论、新马克思主义理论等行为主义统摄下的国家治理在“社会中心”的方向上走得太远,是时候要求国家重新回归到中心位置了。*曹海军:《 “国家学派”评析:基于国家自主与国家能力维度的分析》,载《政治学研究》,2013 (1)。为了实现国家的回归,必须在治理中强调国家的自主性和不可或缺性,追求公共建构的国家能力意涵。但是“寻回国家”关注的是如何建构国家而非如何治理国家,挥之不去的对抗逻辑令社会与国家始终徘徊在此消彼长的零和博弈中。至于多中心治理、多层级治理和网络治理等,皆与元治理理论有着相似的背景。显然,这些西方学者提出的理论无法令国家治理挣脱制度“模板”的束缚,我们需要一个新的理论来涵括当前国家治理的实践及其趋势。

尽管制度主义治理一度是善治的代名词,成为政治文明与国家现代化的标志,但这种对制度主义的美好想象只持续了不足20年就宣告结束了。制度主义面临的最大挑战来自20世纪后期兴起的行动主义,以拉图尔、图海纳、费埃德伯格为代表的一众学者在各种社会运动中察觉到了“行动者归来”现象,并将这一过程描述为“行动者的归来并非天使的归来,而是老鼹鼠的归来”*图海纳:《行动者的归来》,32页,北京,商务印书馆, 2008。,这意味着行动者的任务不是救赎,而是为了打通边界、实现合作。行动主义尝试着回答制度主义无法解释的一个关键问题,即制度同构的两个国家(例如英国与牙买加)为什么会表现出迥异的治理水平。国家所面临的问题正变得越来越复杂,社会的各个方面都出现了多元化问题,所以制度预设所形成的按图索骥式治理无法有效回应瞬息万变的现实问题,最终国家治理系统不得不寻找一种有别于制度主义的变革思路。正如张康之教授所强调的那样,“行动是要解决问题的,而不是必然要恪守某些普世性的原则”*张康之:《对合作行动出发点的逻辑梳理》,载《学海》,2016 (1)。,也即是说,要打破制度之于行动的优先性。行动主义在事实上改变了“依法治国”的传统格局,在法理与治理的碰撞中,唯有能够更好地提供国家治理服务的行动者才能在民主化浪潮中赢得更多支持,从而在众多行动者中显现自身,组织和领导集体行动。行动主义的兴起,必然引发一系列国家治理的结构性变革,如去中心化和去主体化*张康之:《论合作治理中行动者的非主体化》,载《学术研究》,2017(7)。,也就使得国家自我建构中几乎所有的环节都与制度主义下的国家理论截然不同。

除了剖析制度主义隐含的谬误,行动主义还指出了其在组织化运行中的弊病——枯燥。枯燥导致的倦怠问题其实早已有之,我们在20世纪的官僚体制中经常可见,制度主义下的人过着一种几乎机械的政治生活,他们只需按规章行事而无须自主思考,很快就被乏善可陈的烦琐日常生活磨掉了热情与责任感。此时的人已经走到了“行动者”的反面,成为机器上的一颗螺丝钉,很容易表现出一种平庸之恶,而通过行动创新带来的一系列不期然结果,在对抗了制度呆板的同时也抑制了重复的单调,这恰恰令国家治理系统重现生机。随着治理主体多元化、新社会运动勃兴和大量行动者的归来,尤其是进入21世纪之后,公共行政*张康之:《公共行政的行动主义》,南京,江苏人民出版社,2014。、社会治理*张乾友:《行动主义视野中的社会治理转型》,载《江汉论坛》,2016 (6)。、组织理论*姜宁宁:《论组织研究的行动主义转向》,载《学海》,2016(5)。以及社会运动理论*Silas F.Harrebye.Social Change and Creative Activism in the 21st Century : The Mirror Effect.Hampshire : Palgrave Macmillan, 2016, pp.25-43.均表现出了朝向行动主义转变的趋势,国家治理也随即呈现出第三次变革趋势:由制度主义转向行动主义。这次的“行动”绝不是要唤醒一个无情碾压个人自由的“碎颅者”,它不像曾经的社会革命那般暴烈,而是旨在塑造一个将人们从层层的制度束缚中解放出来的“碎镣者”,在整体上表现出伦理的特征。换言之,行动主义并不是对抗性政治的沃土,它并不以组织各种形式的抗议、抗争或革命为目标,而是寻求以创造式行动化解原有的矛盾结构。同时,行动主义也不是制度化政治的延续,而是一种具有探索进取精神的实验性政治,而这种探索建立在德政的基础之上,可视作轴心时代的哲学启蒙与18世纪的法学启蒙之后世界范围内的一次新的伦理启蒙运动。

从行动主义的视角来看,就不难理解为什么马克思认为“国家形态终将消失”——正是这一预言令他饱受后世争议——因为全球化强势地将国家理论整合到一起,这一过程令几乎所有的现代国家在形式上保持了相对的一致性,全球化对世界所做的终极改造即消除国家共同体。但是,将这种终极改造变为现实的,应是大量实质性和建设性的国际行动,以及由此所带来的“行动主义”思潮。需要强调的是,行动主义(activism)与20世纪50年代兴起的行为主义(behavioralism)截然不同,行为主义主张以个体行为的加总来理解集体行动,行动主义则更关注国家在回应公共问题时所展现出的具体能力,要求打破制度框架之于治理行动的重重束缚,强调“干中学”的持续渐进和灵活权变,强调“非期然后果”带来的革新可能。行动主义是一种旨在有序地组织合作的治理变革构想,它无关20世纪后期的新自由主义,亦非一次对“去国家化”或“无政府主义”的过激回退(rolling back),而是治理行动者在对制度主义国家实践进行理性的反思之后,基于理论推导与实际观察两方面所形成的最终判断。通过考察20世纪末以来欧洲、东亚、东南亚等地崛起的非资源型国家的治理发展历程,会发现它们均挣脱了制度主义的牢笼,没有将自身嵌套在“比较优势理论”所形塑的传统世界体系之中,而是着力提升国家自身的行动能力,从而在近20年间引导国家走向繁荣。

四、阶段性演化模型

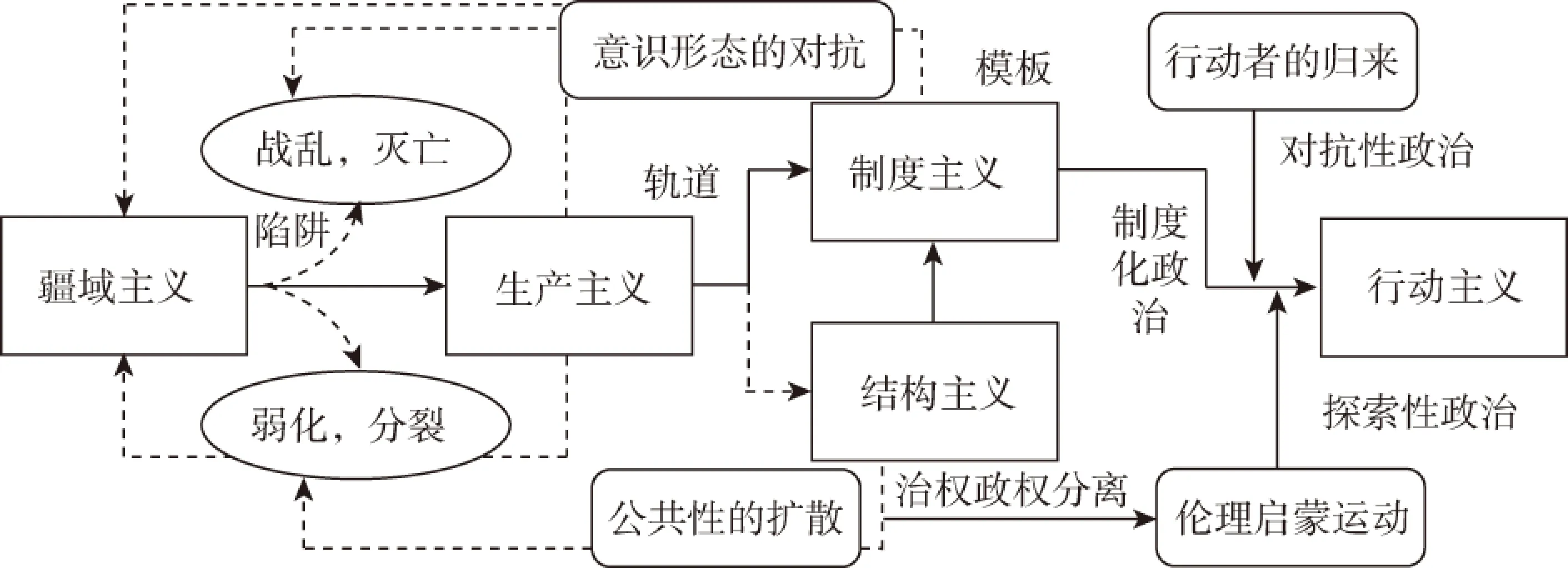

通过前文的分析,我们可以站在历史质的层面抓取国家治理演化的总体性特征,从而建构一个用以解读国家治理逻辑转向谜题的贯通模型——“阶段性演化模型”,如图1所示。

图1 国家治理的阶段性演化模型

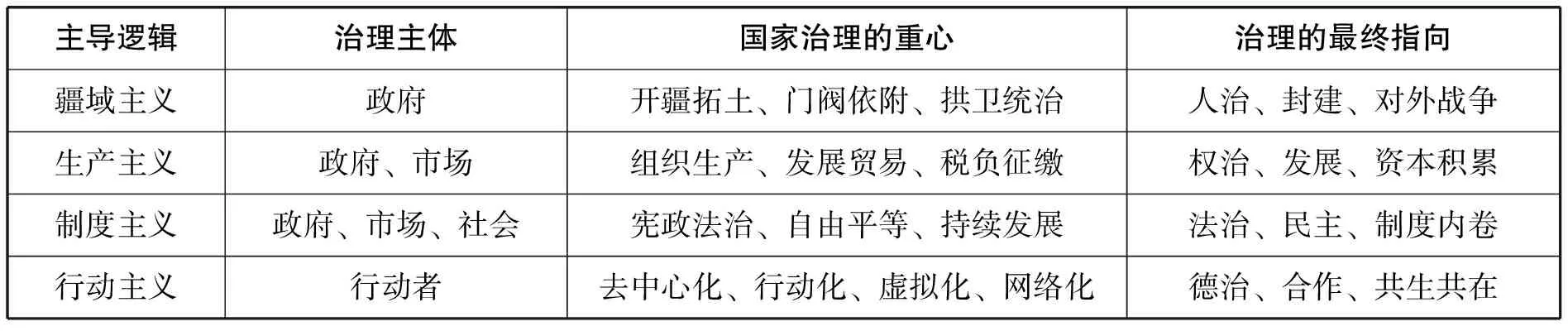

在该模型中,国家治理的演化遵循着“疆域—生产—制度(结构)—行动”的理路,其中每一次转向都伴随着治理模式的嬗变。罗斯托曾基于西方国家经验提出了著名的“传统社会、准备起飞、腾飞、成熟和大众消费”五阶段模型*Rostow W.W.The Stages of Economic Growth:A Non-communist Manifesto.New York: Cambridge University Press, 1990.,用以阐释经济发展的现代化过程。我们的模型关注的则是政治学视野中的国家治理演化。这是一个阶段性的、历时开放的、时序单向度的模型,它遵循的不是福柯所反对的“历史还原主义”,而是对历史主义的反思性阐释。因此,为了避免该模型重蹈梅耶(John Meyer)文化演进模型的“时代错序”(historical anachronism)之谬,我们刻意保留了该模型在时间线上的开放性,即其中任何一个阶段均不会对应于某一特定的历史时期或社会形态,也不会有时间跨度的下限,即某一个阶段既可能是白驹过隙的一瞬,也可能蔓延千年。需要强调的是,我们所定义的开放性意指治理阶段起始点和转折点在时间轴上的长度拥有很强的弹性,但这些“阶段”在顺序上是不可逆的,也无法跨越。国家治理行动的外延见表1。

表1国家治理行动的外延

“阶段性演化模型”之所以是阶段性的,是因为每个阶段的国家治理都需要充分的内构和衍生,方能顺利过渡到下一个阶段。例如,日本的疆域主义阶段是经由幕府统治的封建时代历经一千余年,才通过明治维新逐步开启了生产主义阶段。新加坡则大不相同,它在经济基础、政治形态、地缘格局、时代背景以及领袖特质等因素的辐辏之下,国家治理从疆域主义快速进入了制度主义,仅耗时不足十年。而在如此高速奔跑的过程中,新加坡亦未能跃过生产主义阶段,它照样需要大力发展石化、造船、机械和物流等特色产业。当然,其中还涉及殖民问题,但这只是促进性而非决定性因素。又如,早在西欧诸国的贵族们控制土地和剥削农民的中世纪一千余年之前,古代中国就已出现了生产主义的国家建构主张,这在很大程度上要归功于秦完成了已知版图内的国家统一,制定了规约全国的土地制度和农业生产标准。对于绵延两千余年的古代中国(公元前2世纪的东汉至18世纪的清朝)而言,无论是其国家生产的基本特征,还是政治制度的性质,都没有跳脱出生产主义的国家治理逻辑。但是,在随后的两个世纪中发生的变化,远超此前两千年变化的总和,且这种快速变革的步伐一直持续到今天。因此,国家治理的逻辑演化是阶段性的,但不同国家在每个阶段停留的时长可能千差万别。

其次,该模型是不可逆的。即是说,特定阶段所出现的治理问题无法通过回退到前一个阶段的方式来解决,只能将矛盾暂时转移而已。例如,当民主制度出现问题时,政府无法通过市场结构性调整或者扩大生产规模来减少民主不畅所积累的矛盾,也不可能通过制造一个比“失业”更可怕的外部敌人来长期转移国民视线。生产主义面临的诸种问题需要更好的制度设计来解决,制度主义面对的问题则需要通过有效的治理行动来解决,在这个模型中,只能向前进,无法向后退。对此,俞可平指出:“尽管总有一些学者怀疑人类社会的政治进步是否不可逆转,尽管就某个国家或地区来说,政治进步的进程可能会暂时中断,甚至出现某种倒退,但是,从整个人类历史发展的进程来看,以及就某个国家或地区的长远发展趋势来看,人类的政治进步确实是不可逆转的。”*俞可平:《重新思考平等、公平和正义》,载《学术月刊》,2017 (4)。阶段性演进模型的不可逆性决定了疆域主义永远是基石,这一阶段不只是确立国家的空间边界,同时也是确立内部各子系统权界、厘清自由与责任的过程。但是,在其后的发展中,疆域话题就从国家治理的中心游移出去,取而代之的是组织生产、发展市场。开启了生产主义阶段,对于国家的政治和经济而言,就走上了发展的快车道。再之后就是建构一种纲领性的、能够将国家的一切活动都纳入进来的“制度”,国家一般会选择当时世界上普遍认为最正义的制度改造自身。进入制度主义阶段,意味着国家行动极大地依赖于法律,并且会尽一切可能去维护这一规则体系,即便以牺牲部分国家利益为代价。

最后,这个模型适用于解释大多数国家(但不是所有国家)的治理演化,更不具备拓展至超国家共同体或微缩至社区治理的广延性,其解释力无法覆盖所有国家,尤其是被殖民后又获独立的国家。同时,这一模型在解释治理模式时不涉及任何机制问题,因为机制研究掩盖了治理的行动过程,将预设与结果视作是符合因果逻辑的,好似一旦制定了数种机制,所有制度就会相互衔接、自动运行一般。机制研究往往对解释一国内部各区域间制度嵌入程度的差异性不感兴趣,对同一机制下公共政策不同程度的扭曲也视而不见。因此,我们提出的阶段性演化模型关注治理逻辑嬗变以及隐藏在结构与制度背后的治理行动。与逻辑嬗变息息相关的是国家治理重心的迁移,每个阶段治理重心如表1所示,这种重心迁移一者是受外部的社会复杂性变化的拉扯,再者是受内部官僚系统变革力量的推动,其目的在于引导治理者实现最终的目标。与直觉相左的是,变革力量最早往往不是出现在历史学家们强调的社会“边缘”地带,而是萌芽于“中心”区域的政府内部,这是因为官僚系统是制定和开展治理行动的最前沿组织,能够充分接触信息、及时获取反馈,最有可能具备康德所谓的实践理性。

国家治理的逻辑转向过程非常复杂,这一过程并非简单的量变积累引发质变的新旧更迭,更难准确找出所谓临界与亚临界状态,因此沙堆模型是不具解释力的。不同国家治理逻辑转向的差异性极大,耗时千年者有之,不逾十载者亦有之。逻辑之间的转换往往不是在剧烈变革和动荡中完成的,而是以渐进、消解、融合、覆盖或叠加等多种形式的复杂组合呈现出来。举例来说,由自然空间向政治空间演变的过程中,领土对于一个国家而言不仅具有功能性,更拥有权利内涵。当国家治理的重心转向生产主义时,政府并没有、也不可能完全抛弃疆域主义,迄今为止尚未观察到任何一个国家会在无视领土边界的情况下,安然组织国民从事劳动生产、征税、基建或进行任何大规模的基层动员行动。即使在进入工业社会之后,领土依旧是现代国家的基本构成要素,任何试图彻底摒弃疆域主义的努力仍然需要承担撕裂国家的巨大风险,因为国家的公民认同是构筑在领土认同之上的,缺乏认同的治理是很难启动的*周光辉、李虎:《领土认同:国家认同的基础——构建一种更完备的国家认同理论》,载《中国社会科学》,2016 (7)。,相反,一旦拥有了民族或文化上的认同,即使不接壤,也可成为一国领有的飞地。

贯通模型说明了国家治理阶段性转向是层累的过程,后一种治理逻辑必须构筑在前一种逻辑的地层之上,需要前者的所有知识和养料。即是说,需要学术界提供丰沛的知识生产,也需要储备充足的物质基础,任何主动(如理想主义的“跃进”运动)或被动(如殖民者的高压强迫)寻求的“跨越”,或者任何试图打破贯通模型继起关系的尝试,均会遭遇失败。例如,那些“颜色革命”成功后没有及时回头补课的国家,无一能维系其民主政体,最终会因治理系统与社会现实的严重不匹配而导致国家走向衰落。

将中国的现实放置在贯通模型中不难看出,随着社会主义制度和民主法治建设的完善,中国正处于国家治理“双重转向期”——制度转向尚未完成、行动转向业已开启。更复杂的是,中国的行动转向是在除马克思主义外的行动哲学尚不成熟的情况下摸索前行,如果不够审慎的话,这种前行极容易陷入一种决定论,即特定的制度结构与行动主义转向存在线性关系,这种线性关系是虚假的。事实上,回归结构是无助于治理走向行动主义的,结构化的行动不能谓之行动,它只是选择取舍、权衡利害,会将中国引向“计算社会”的深渊。而且,能够支撑结构的是制度秩序,在当前中国基层政府的“稳定逻辑”和“规划性政治”夹逼下,制度秩序很难为行动主义提供生存空间。中国要顺利度过国家治理的“双重转向”并最终进入行动主义阶段,既需要在中央政府层面坚持深化服务型政府的改革,又需要在基层治理中灵活使用“发包”“借道”和“吸纳”等弹性的治理机制*黄晓春、周黎安:《政府治理机制转型与社会组织发展》,载《中国社会科学》,2017 (11)。,利用体量和规模优势快速在多个层面上积累治理经验,通过大量的实践唤起知识界对宏大理论的关注,最终将经验与理论结合起来,从而开创一种具有中国特色的国家治理话语体系*李友梅:《中国社会科学如何真正从“地方”走向“世界”》,载《探索与争鸣》,2017(2)。,用自己的治理理论回应和指导实践。