“人内传播”再商榷

2018-04-08聂欣如,陈红梅

聂 欣 如, 陈 红 梅

(华东师范大学 传播学院, 上海 200241)

“人内传播”,也被称为内向传播、内在传播、自我传播、自身传播等,是我国传播学理论的五大范畴(人内传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播)之一,这个概念出现于我国传播学兴起的20世纪80年代,90年代曾遭到林之达、董天策等人的质疑。他们指出:“内向传播,作为传播分类中的一类,把它与‘人际传播’‘群体传播’‘组织传播’‘大众传播’并列在一起,相提并论,就违背了划分外延时的标准要同一的科学规则。”[1]177“我们承认任何人在传播过程中都离不开心理活动。但是,对这种心理活动的研究是心理学尤其是认知心理和思维科学的任务,倘若传播学硬要把它作为自己的考察对象,一则叠床架屋,二则难以胜任,是相当不明智的。”[2]尽管林之达等人指出了这样一种分类的荒谬之处,但对这一质疑至今没有有分量的回应,我国传播学的分类依然故我,这可能与林之达等人并未从根本上否定这一概念,而只是认为其“牵强附会,难于自圆其说”[1]179有关。伴随着“人内传播”在今天国内传播学中的流行,未经辩驳的质疑也始终存在着,本文旧话重提,是因为这一概念在分类上难以自洽,所以试图通过对其存在的合法性提出质疑,从根本上推翻这一概念。

一、“人内传播”概念的由来

国内的传播学教科书通常将“人内传播”的英文标注为“intra-personal communication”,[3]61也就是说这个概念来自西方。明安香可能是国内最早提出这一概念者,他在1984年的一篇有关传播学的文章里说道:“按照西方传播学者的观点,在人类的传播行为中,还有一种最基本的传播方式,这就是个人的自身传播,这是指每个人对外界信息的反应、解释和分析。个人的自身传播是人类各种传播行为的基础。”[4]但是,检索Sage、Wiley、Taylor & Francis等几个传播学常用英文学术数据库,除一篇1966年的论文外,[5]我们并未发现更多标题和摘要中包含“人内传播”概念的论文。一些心理学期刊虽然刊发有关“内在会话”(inner speech)、“自言自语”(self-talk)等内在体验方面的论文,但这些研究并未使用“人内传播”概念,而且,这些研究的旨趣与传播学研究也相去甚远。由此可以推测出,“人内传播”作为一个领域在英语学术界认可度较低。

加拿大学者坎宁安在1995年的一篇文章中曾经详细考察过“人内传播”概念的起源和研究状况。[6]他认为,“人内传播”概念提出较晚,相关研究少,概念发展不充分。根据坎宁安的梳理,这个概念主要出现在辞典、教材以及会议论文等一些更为理论性的作品中。1975年,Blake和Haroldsen在《传播概念分类》一书中给“人内传播”做出相对完整的界定;1983年,在O’Sullivan等编著的《传播关键概念》一书中,“人内传播”作为词条被收入;1986年,语言传播协会(SCA)下设“人内传播过程”委员会,由此,“人内传播”概念得到正式承认。但是,“人内传播”概念仍然相当模糊,大多数教科书提及“人内传播”仅仅是一笔带过,并无更多介绍,SCA年会每年虽有十余篇相关论文提交,但鲜有正式出版者。直到1989年,Roberts和Watson主编出版《人内传播过程》一书,收录26篇原创论文,[7]才意味着“人内传播”第一次有了较多的可以检阅的文献。但也恰恰是这本书的出版,使坎宁安认为值得对这个概念进行系统的批评。从语言学、哲学、传播学等多个角度对“人内传播”概念进行分析后,坎宁安认为其概念模糊,和现有传播模式冲突,逻辑上不能自洽。

应该说,坎宁安对“人内传播”概念的批评并非一家之言,而是在英语传播学界有很大程度的共识。据坎宁安的整理,1989年版的《传播学国际百科全书》没有收录“人内传播”词条,其他相关学科(如社会科学、心理学、精神病学、神经学)的百科全书均没有收录该词条,可见“人内传播”概念地位之脆弱。而最有说服力的莫过于曾经录入“人内传播”概念的辞典、教材纷纷删除这一概念。如1994年O’Sullivan等在编著《传播与文化关键概念》(第2版)这一辞典时删除了这个词条。[8]又如小约翰所著的盛行不衰的教材《人类传播理论》在其第2版和第3版中都认为存在“人内传播”领域,但是到1995年的第5版,*《人类传播理论》(Theories of Human Communication)初版于1978年,在美国传播学教材中非常有影响力,截至2010年已出版到第10版。其1989年第3版曾以中文在中国台湾出版,其第5版(1995年)译成中文于1999年在中国大陆出版。传播学被分成了四个范畴:关系中的传播(人际传播)、群体决策中的传播(群体传播)、传播和组织网络(组织传播)、传播和媒介(大众传播),没有“人内传播”,“人内传播”作为一个研究范畴已经被放弃,仅留下些微“痕迹”。

小约翰《人类传播理论》第5版中译本《传播理论》中有这样一段话:“1A.未被知觉的症状行为——你打哈欠,但没有人看到。(多数人同意这不是传播。至少它不是人际传播,不过有人可能会把它称为个人内心传播。)”[9]这段话的英文原文是:“1A. Nonperceived symptomatic behavior—you yawn, but no one sees it. (Most people agree that this is not communication. At least it is notinterpersonalcommunication, but some might call itintrapersonalcommunication.)”[10]而在《人类传播理论》2002年的第9版中,这些括号之内的“人内传播”残留痕迹亦被清除干净。尽管国内翻译的《人类传播理论》第9版中依然还能找到“人内传播”的概念,如在第97页提到了“通过人内传播和人际传播,我们可以把‘自我’当成一个具有内在一致性的身份来加以建构,并且展示给他人”,[11]97但是对照英文原文,“By means of our intrapersonal and interpersonal interactions, we are able to construct ourselves and present ourselves to others as a coherent identity.”[11]74我们可以发现,作者并没有使用“intrapersonal communication”这样的概念,是译者怀着有关“人内传播”的信念,使用了原文作者刻意规避的概念。

二、“人内传播”的体系

不少学者认为“人内传播”是一个完整的传播系统,只不过是一般传播模式的微缩个人版本,如:“人内传播一般是由感受刺激、神经传导、大脑活动和肌体反应等若干环节和要素构成的,而这些环节和要素同时也是人的身体所固有的功能。这意味着,人体本身就是一个完整的信息传播系统……人的身体具有一般信息传播系统的特点:人体既有信息接收装置(感官系统),又有信息传输装置(神经系统);既有记忆和处理装置(人的大脑),又有输出装置(发声等表达器官及控制这些器官的肌肉神经);人的身体既是一个独立的有机体,又与自然和社会外部环境保持着普遍联系。”[3]62把人的感知机能看成是传播过程,可能是国内学者坚持“人内传播”的一个重要出发点,直至2015年还有人坚持此观点:“我们的眼球就像一个摄像机一样,摄像机镜头将颠倒的影像聚焦到胶片上,我们的眼睛也将颠倒的影像聚焦到眼睛后部的视网膜上。然后,视网膜上的感受器视杆和视锥将视网膜上的图像转换成神经脉冲,送到大脑视觉皮层感知和解释信息。视杆让我们感应到光,视锥让我们感应到颜色。”[12]37这种看似科学的说法,其实与科学相去甚远。

人类与外部世界的关系一直是认知科学和哲学关心的问题,其中有关“颜色”的感知是一个有数百年历史且被哲学家们反复讨论的研究对象。“众所周知,洛克提出二重经验论以后,许多哲学家开始意识到:人们所得到的关于色声香味等的观念并不是关于外界实在属性的观念。”[13]事实上,“视锥让我们感应到颜色”这样的事情并不存在,石里克在他的《普通认识论》一书中写道:“有许多心理的东西是没有场所的,悲哀、愤怒、快乐并不存在于任何地方。但是,至少对于感觉来说,这样说就不正确了。只要有这些感觉存在,它们绝大部分就有一定的位置和一定的广延。但是,可感的质——例如我面前的这张纸的白色——的位置在哪里呢?自然科学明确地告诉我们,‘白’并不在物理对象纸的位置上。科学在那里所发现的只是具有一定物理状态的物理的东西(物质、电子或我们所称呼的其他东西)……唯一可考虑的另一个地方就是大脑。但是感觉的质也不是存在于大脑里。如果有人能够在我看着这张白纸时研究我的大脑,那么他也绝不会在那里看到纸的白色;因为在物理对象大脑里除了物理的大脑过程之外,不可能发现任何别的东西。”[14]其实,科学家们对于颜色感知的研究已经有超过百年的历史了,生理科学家瓦尔德·赫林在19世纪便提出了有关的视觉模型,里欧·赫维奇和多萝西·詹姆士在1957年提出了与之相关的视觉通道的理论,人们由此得出了一个结论:“即我们不能通过简单地诉诸来自一个色块反射光的色彩饱和度和波长结合,从而把我们的颜色经验当成是世界中事物的属性。反之,我们需要在大脑的多重神经元集合中间考虑这个复杂且仅仅部分被理解的协作比较过程,就一个视网膜图像而言,该协作比较过程根据它们所达到的涌现的全局状态(global states)而将颜色赋予物体。”[15]请注意,这里是说人类“将颜色赋予物体”,而不是物体将它的颜色信息“传递”给人类。

尽管今天人们在表述视觉原理的时候还会使用“视网膜”“感受”“神经脉冲”这样的概念,但却并不是从“传播”这样的概念出发的,而是强调人类器官与外部事物互动的“拓扑形态”。丘奇兰指出:“从视网膜神经细胞向大脑皮质细胞发出的轴突束,保存了视网膜细胞的拓扑形态组织结构。这样,主要的视皮质表面就构成了一个视网膜表面的拓扑形态映射图。”[16]丹尼特的解释尽管不是从生理角度出发,但与丘奇兰的意思完全相同,他说:“颜色和颜色的视觉也同样如此:它们是因彼此而生的……我们往往认为,色码是以聪明的方式引入‘约定的’颜色方案,这种方案就是被设计来利用‘自然的’颜色视觉的,但这忽略了一个事实:‘自然的’颜色视觉从一开始就是与颜色一起演化的,而颜色存在的理由就是色码。一些自然事物‘需要被看到’,而其他事物则需要看到它们,这样就演化出一个系统,它倾向于通过提升前者的突出度,使后者的任务最小化。想想昆虫吧。它们的颜色视觉与接受它们授粉的植物的颜色协同演化,这是使双方都受益的巧妙设计。没有花的色码,昆虫的颜色视觉就不可能演化,反之亦然。因此,色标原理是昆虫颜色视觉的基础,而不只是哺乳动物某个聪明物种的新近发明。”[17]431丹尼特以嘲讽的口吻否定了“颜色是一种被人类看见的物质”,显然,把人类对颜色的感知解释为一种传播过程遮蔽了事物复杂的本相。

与之相似,把人的大脑看成是信息与记忆的“处理装置”,把记忆看成是“自我传播”的一种“在有序的信息编码中进行的信息再加工”,[12]32都有将人类大脑活动简单化、二元化之嫌。人是在环境中生成的生物,他的任何想法和判断都脱离不了他与环境和历史的互动,因而不是一个可以孤立看待的内在“装置”。柏格森早在1896年便在《材料与记忆》一书中指出:“将一个回忆定位在过去,这个过程根本就不是(如同我们已经说过的)伸进我们的记忆实体中,像伸进一个提包那样,然后再把记忆抽出来,让那些要被定位的记忆与这些记忆越来越接近,并在它们当中找到自己的位置。”[18]古德帕斯特和卡比在他们有关思维的通俗读本中也指出:“我们实际上是重新创造我们的记忆,而不是获得我们经验的准确再现。”[19]斯蒂格勒则从人类与环境关系的角度指出:“我赖以存在的、先于我的世世代代的存在记忆,就是通过这类载体(笔者注:指工具)世代相传的。过去的经验和过去的后生成结果因这种载体而避免消失,这同纯粹生物领域的遗传规则恰恰相反。”[20]在有关记忆的科学实验中,由克拉克和查墨斯提出的“英伽—奥拓”(Inga-Otto)实验是一个有趣的案例,英伽被设定为正常人,奥拓被设定为阿尔茨海默症患者,必须凭借笔记本来帮助他的长时记忆。在实验中,两人被问及table(桌子)与cable(电缆)是否押韵,以及“table”这个概念是否可以用来填到句子“他把书放在了____上”中的空白处。英伽顺利完成任务,奥拓在笔记本上没有相关记载的情况下无法回答。结论是英伽的记忆具有深层效应,而奥拓没有。[21]所谓记忆的深层效应,并非指人脑对外来信息的加工和编码,而是在外部信息的刺激下人的思绪记忆翻腾涌动,形成了新的创造性的对应,这是机械加工所无法做到的,这一创造性的发生源自大脑自身而非有其他外来之物的参与。人们至今没有完全搞清记忆的复杂机制,但是人们已经知道,记忆不是一种简单的对于外来信息的“加工”和“处理”。用神经科学与心理学教授达马西奥的话来说就是:“在意识叙述中的这些表象和客体的表象一起如影随形地流动着,意识叙述的表象为客体的表象提供了一种不知不觉的、主动的评论。仍引用那个头脑中的电影的隐喻,它们都在这个电影里面,外面没有观众。”[22]这里所谓的“没有观众”,是一个形象的比喻,指外部之事物在人的头脑之中并不是一个客体,而只是一个主体对其生成的表象,被表述的客体表象同时也包含着表述者的部分,表述者和被表述者之间并不存在信息传递或者“加工处理”这样的事情,或者更为直白地说,这里并不存在表述与被表述“两者”,所以它们是同在“电影”之中,没有他者存在的余地。

由此,我们可以得出结论:人类感知系统和大脑活动绝非使用一般传播模式便可以解释的。国内“人内传播”所宣称的“人体完整信息传播系统”非但不能成立,相对于其他学科已经取得的研究成果而言反而是一种倒退。林之达在1994年便称其为“越俎代庖”,他说:“把认知心理学、生理心理学的专业任务揽过来当成自己分内事,重复别的学科早已进行的劳动。而且,在研究神经传导、处理信息方面,认知心理学者,生理心理学者,无论从人体解剖学、神经生理学等基础学科的功底方面,或是从事神经系统传导、处理信息研究的历史经验方面,或是从实验设计、设备及对实验的操作技能方面,都比传播学研究者强得多。再把二者的研究成果进行比较,就会发现,传播学研究者关于‘内向传播’的见解,就比心理学研究者关于人体信息传播系统的理论肤浅、皮相得多,有不少理论逻辑环只好用牵强附会来代替……这种越俎代庖会在理论上造成传播学与生理心理学、认知心理学在研究对象与范围上的混乱。”[1]178-179

三、“人内传播”与二元论

由于“人内传播”被规定为在人内部的“对话”,因此某些学者将其纳入二元化本体的范畴,如:“人的内向传播,过程显然并不简单,同样要经过信源、传播者(I)、媒介(大脑)、受传者(Me)的程序,最终达到自我调节行为的目的,例如:‘我每想到他便心跳加快’,这种传播是在‘我(I)’和‘自我(Me)’或‘抽象的我’和‘肉体的我’之间进行的,信息从‘我’移到‘自我’,因此可以说信息的流动是传播实现的标志。”[23]再如:“内向传播是人对自己的确证,即‘我思故我在’。”[24]从这些论述我们可以看到,这是一种典型的身心二元论,即认为人类的思维囿于身和心这两者的关系,这样也就不得不讨论笛卡尔了,因为是笛卡尔首先提出了“我思故我在”这样一个身心二元存在的基本命题。

需要注意的是,如果是在社会文化的领域讨论“自我”和“客我”,其实是在讨论“自我”和环境之间的互动影响,并不涉及身心二元论,只有把这个问题放置在“人内”,并且指出在“自我”和“客我”之间发生了“传播”,才会涉及身心二元论的问题。有趣的是,有些学者在讨论“人内传播”的时候先行批判笛卡尔,似乎这样便可以免除与笛卡尔二元论的牵连。如:“唯心论者认为,人的自我是绝对精神的体现,是一种孤立的事物,其代表性的观点是笛卡尔的‘我思故我在’。在这种观点下,自我完全是一种超社会的、个人主义和利己主义的东西,他人的存在受到无视和否定。”[3]65这样的说法既不是对二元论的批评,也不是对笛卡尔思想理性的评价,而是有“简单化”之嫌。指笛卡尔为唯心主义者是一般的说法,在笛卡尔生活的那个时代,对宗教提出异议是要被烧死的,因而那个时代经历过文艺复兴洗礼的哲学家“大部分却保留下来个人主义的和主观的倾向”。[25]5笛卡尔尽管不可能脱离这样一种倾向,但他却有所创见,被看成是“近代哲学的始祖”,[25]79他深受当时科学的影响,在某种意义上,他本人就是一位科学家。据西方学者的研究,正是笛卡尔这个唯心主义者,“把这个世界的所有权从它的前主人即神那里剥夺过来的”。[26]把“我思故我在”与个人主义批评挂钩也实在是没有必要,因为在笛卡尔生活的17世纪,“看来奇怪的现代认识论问题(在哲学上,公元1600年以后都称为‘现代’)与中世纪之后支配世界文化与智性发展的力量有着直接的关联,这就是:在宗教、政治、艺术以及文学和哲学上稳定地朝向彻底个人主义(radical individualism)靠拢”。[27]一般认为,现代社会产生的重要因素之一便是个人主义,[28]以之指责笛卡尔甚为不妥,是用今人的立场评价古人。

按照笛卡尔的思路,将身心分开,并将其分成主客两端,于是“传播”自然便可以在两者之间运行,这是某些“人内传播”主张者的一般思路。笛卡尔也正是因为提出了身心分置这样一种二元理论模式而受到了当代学者的批评,因为今天的研究发现,身心难以分离,其间的“传播”自然也就无从谈起。

什么是“自我”——也就是笛卡尔“我思”着的那个“我”?丹尼特进行了辨析:“谁拥有你的轿车?是你。谁拥有你的衣服?是你。那么,是谁拥有你的身体?是你。如果你说:‘这是我的身体。’你肯定不会被理解为是在说,‘这个身体拥有它自己’。但是,你能再说什么呢?如果你所说的,既不是稀奇古怪和毫无意义的同义反复(这个身体是它自己的主人,或是类似的话),也不是主张你是一个非物质性灵魂或幽灵的傀儡,它占有并操纵你这个身体,就像你占有和操纵你的轿车一样,那么,你还能是指别的什么意思呢?”[17]479-480轿车、衣服都可以是你的客体,你可以拥有它,但是身体还是你的客体吗?除非你从你的身体中脱身而出,成为一个幽灵。丹尼特认为,人的自我就如同物体的重心,并非一个实在,但却意义重大,这个自我是人们“为编织叙事的人体假定了一个叙事重心”。[17]479塞尔同样也把自我看成是一种假设,他说:“除了我的真实思想与感受所构成的序列以及作为它们发生场所的身体以外,我们是否还需要假设一个东西、一个事体或一个‘我’以作为所有这些事件的主词呢?……目前我已经有一点不情愿地接受了‘我们必须得这么假设’这个结论。”[29]245由此我们看到,所谓自我乃是一个虚拟之物,是我们想象的产物,按照塞尔的说法,我们之所以必须拥有一个自我,是因为人们需要保持自身人格的一致,身体可以因为各种原因(包括时间)改变,但自我却能够不受身体的羁绊,保持同一。“我们之所以在通常情况下能够运用关于人格同一性的概念,是因为第一人称的标准与第三人称的标准总是倾向于彼此融合的。它们中的任何一个都不会以极端的方式与对方分离。”[29]249如果我们认同丹尼特或塞尔的说法,形而上的“自我”(心)和形而下的“客我”(身)不能分离,也就不存在两者之间所谓的“传播”,这个道理是显而易见的。其实这一点在西方的传播学理论中同样被小心翼翼地维护着。《人类传播理论》的第9版谈到“主我”和“客我”之后有这么一段话:“在‘自我’概念中,最为重要的一点是:人们在定义实践I1和I2时必须保持一致性。哈瑞把它称为双重唯一性原则(double singularity principle)。按照此原则,任何一种关于自我的概念都要把这两种自我视为具有一致性的整体。”[11]97这段话在该书更早的第7版中也同样存在。[30]这也是为什么西方传播学理论最终摒弃“人内传播”这一概念的原因。如果进一步深究的话,我们还会发现,在有关“主我”和“客我”的源头米德那里,便是不主张“主”“客”分离的,罗杰斯在《传播学史》一书中指出:“米德攻击二元论。他将‘主我’定义为个体要对他人作出反应的冲动性趋势。与之形成对照,‘宾我’是个体之内的合为一体的他人,它由他人的所有态度构成,个体就与这些他人发生互动作用,并将这些他人吸纳到自身之中。”[31]由此可见,米德在充分考虑社会对于个体影响的前提下,并未发展出一套“主我”与“客我”分离,且彼此进行“传播”的理论。

除了丹尼特、塞尔等人之外,海尔将人类身心问题比喻成硬件和软件,也很有趣。他说:“同样,我们也可以假定,每一个心灵都有某种物质载体,尽管心灵可能具有完全不同种类的物质载体。就人类而言,我们的大脑就是这样的硬件,我们的心理软件正是在它上面运行的。”[32]尽管这只是一个比喻,但是从硬件和软件的关系上,我们可以看到两者之间不存在任何意义上的“传播”。硬件没有软件,只是一堆物质的垃圾,因为它一无可用;而软件没有硬件,则更是一堆数字的虚无。两者之间互相依存的关系,与“传播”不是一回事。赖尔也曾指出:“一个人与他的心灵之间的关系问题就像一个人的身心之间的关系问题一样,都是不恰当的问题。它们之不恰当非常类似于问‘下议院与英国政体之间有什么具体的事务往来?’”[33]众所周知,英国的下议院就是英国政体的组成部分,两者是同一事物,自然不可能有什么“往来”——或者说“传播”。笛卡尔的二元论之所以会受到批评,便是因为它割裂了身心之间彼此互相依存的关系,“在身体和心理之间划定了一道鸿沟,在有大小、维度、可以机械运行、可以无限分割的身体与没有大小、没有维度、够不到摸不着、不可分割的心理之间划定了一条鸿沟;认为推理、道德判断和源于肉体痛苦和情绪剧变的痛苦可能是存在于身体之外的。具体说就是,他将最精密的心理运转与一个生物有机体的结构和运转分离开来了。”[34]西方理论家在深入探讨身体与心灵之间的关系后,最后放弃二元论,倾向于一元论是一个总体的趋势,我们甚至可以在有关身心关系研究中彼此对立的派别之间发现这是一种双方都认同的共识,而我国学者却在坚持一种在西方早已被放弃的身心二元理论,难道不值得我们反思吗?

四、“人内传播”与符号互动理论

符号互动理论是西方社会学中的一支,传播学借用这一理论阐释传播者在传播过程中的行为、立场及其倾向性得以产生的基础,这一理论主要表述的是人与社会的关系以及自我如何在社会中形成。我国学者将这一理论的主要部分从西方传播学中社会文化的领域“搬迁”到了“人内传播”的领域,并对之进行了相应的改写。我们的注意力主要集中在被改写的部分,也就是米德有关“主我(I)”与“客我(Me)”的理论。

我们注意到,西方的传播学理论始终坚持了米德有关“自我”不可能独立构成,而必须是在社会中形成的原则,如:“传播者把‘自我谈话’(self-conversation)作为互动过程的一部分。具体来说,我们与自己‘说话’,在脑海中进行‘谈话’,旨在辨别清楚周围的人和事物。”因此,“‘自我’(self)这一概念本身就是一个重要的社会性事物”。[11]95该书在讨论哈瑞的自我理论时又说:“‘做人’是一个公共性的概念,而‘自我’——尽管你会与别人分享这个概念——从本质上看还是个人化的。具体来说,你的性格受制于你所处的文化中有关‘做人’的理论或思想;而你的‘自我’观念则受制于你对自己作为某个文化群体成员的看法。”[11]96-97从这些论述中我们可以看到,“自我”不能脱离社会,不能脱离“某个文化群体”,所有涉及“自我”内部的“谈话”“说话”等交流形式,都被打上引号,也就是在提醒读者,那并不是真正的“谈话”和“说话”,那只是一种对于心理和思维过程的形象的比喻。

我国某些理论的做法是,在介绍了米德的理论之后,得出了这样的结论:

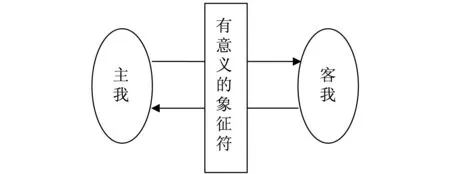

由此看来,作为自我传播和人内传播的社会性、双向性和互动性也就显而易见了。“人内传播”是一个“主我”和“客我”之间双向互动的社会过程,互动的介质同样是信息,用米德的话来说即“有意义的象征符”。这个过程我们可以用下图表示(见图5-2):

图5-2 “人内传播”的双向互动性

在这里,“有意义的象征符”(significant symbol)可以是声音的,也可以是形象的。在这里,米德认为,“有意义的象征符”不但能够引起他人的反应,而且能够引起使用者自己的反应,作为人内传播的思考活动,就是通过有意义的象征符来进行的。[3]66

这里有几个问题需要讨论:

第一,米德的“主我”“客我”概念如何能够为“人内传播”所用,是需要证明的,不能依靠“由此看来”“显而易见”这样的说法来不证自明。当使用“人内传播”这一大概念来覆盖米德的“主我”与“客我”时,说“人内传播是一个‘主我’和‘客我’之间双向互动的社会过程”并不是一种证明,这句话中的“双向互动”究竟是在表示人与社会的“双向互动”,还是在表示人内部的“双向互动”?如果说是社会范畴,则与“人内”不相匹配;如果说是“人内”范畴,则与米德的理论相悖;如果说两者都是,则有故意含糊其辞之嫌。从米德的理论来看,“主我”与“客我”的形成始终都是社会过程,并不能被简单地纳入“人内”,但从国内的传播学理论来看,米德的社会理论确实是被“强行”塞入了“人内”。我们可以从以上所引示意图的说明“人内传播的双向互动性”清晰地看到这一点,这个示意图不再显示任何与社会过程相关的内容,而只是把米德的“主我”和“客我”放在了“人内传播”的模型之中。

第二,在我国翻译出版的《心灵、自我与社会》一书中,米德的“significant symbol”被译成“表意的符号”,米德说:“有声姿态与个体自身及他人的这样一簇反应间的关系,构成了那种我称之为‘表意的符号’的有声姿态。”[35]42可见,这一概念与社会密切相关,是一种个体与他人的“反应间”关系,并不能轻易被导向“人内”。“significant symbol”被翻译成“有意义的象征符”之后,朝向他人而“表意”的这一层意思便消失了,尽管“significant”可以翻译成“有意义的”,但是从米德自己的阐释来看,翻译成“表意的”更为准确。

第三,米德的“表意的符号”是否具有在“主我”和“客我”之间充当媒介的可能?从前面所引的示意图可以看到,“人内传播”确实将其用作了“主我”和“客我”之间的媒介,并认为这是米德的思想。米德确实有将“自我”形成机制延伸到思维领域的想法,他说:“只有凭借作为表意符号的姿态,思维才能发生,思维无非是个体借助于这些姿态与自己进行的内在化的隐含的会话。”[35]42问题的关键在于,这样一种具有社会性质的传播过程,是否可以照样搬到人的大脑中去?答案是否定的。只要看米德紧接着上面那句话所说的就会明白:“我们在社会过程中与其他个体进行的外部姿态会话在我们的经验中内在化,这乃是思维的本质。”[35]42进入大脑思维的材料是通过外部社会交流产生的经验而得到的,米德看重的是这一思维的本质,而非过程,而传播所注重的恰恰是过程。需要注意的是,米德使用“会话”这个概念来描述思维,是在形象地表述、比喻这一过程,而不是说思维就是“会话”,人类的语言并非万能,许多时候只能使用类比来说明问题。类似的表述我还可以在米德著作中的其他地方发现,如:“思维无非是推理的过程,是我所称的‘主我’与‘客我’之间的一种对话的继续。”[35]296这里说的“推理过程”,同样也是发生在大脑中的看不见的事物,只能用“对话”来比喻。换句话说,米德对思维过程的机制并未细致剖析,而只是使用比喻来一笔带过,这也是为什么在西方传播学理论中大凡涉及诸如此类的对话都要打上引号的原因。

第四,我国学者给出的“人内传播”的示意图是以一般传播模型为蓝本的,从中可以清晰地看到“主我”“客我”互动的双方以及传播的途径。我们对米德的理论中,“人内”传播途径之不存在已经进行了论证,这里所要讨论的是“主我”“客我”这样一种二元对立模式在米德理论中的不存在。对于什么是“主我”和“客我”,米德有着清晰的表述,他认为这两者同属一个“自我”。“在记忆中,‘主我’不断地出现在经验中。我们能够回忆起片刻前的经验,然后我们便依靠记忆意向回想起其余经验。因此在记忆中,‘主我’便作为一秒钟、一分钟或一天之前的自我的代言人而存在。由于是给定的,它是一个‘客我’,但它这个‘客我’是早些时候的‘主我’。”[35]156由此我们可以辨别出,米德的“主我”和“客我”不但是前后相续的,而且是彼此转换的同一个事物,以前出现的“主我”在时过境迁之后变成了“客我”,两者不可能在同一时间出现。它们是处于不同时间的同一个人,是同一个人的过去时和现在时,而不是不同的“人”。因而,在米德意义上的“思维”中,“主我”和“客我”的对话,在某种意义上更为接近一个人的自问自答或身份转换。米德在此彻底堵死了二元论出现的可能,因为二元的对话双方必须处在同一时刻,而且需要占有不同的“空间”,而米德的“主我”和“客我”占有的是同一“空间”,它们只能分别在不同的时间出现,有“主我”便没有“客我”,有“客我”便没有“主我”,两者(实为一者)之间无法“传播”。前文中所引“人内传播”的示意图之所以不能成立,是因为它不仅暗示了一个“主我”和一个“客我”的同时存在,而且它们还并行占有不同的“空间”,传播因此才变得有了可能。这是一种将米德理论改写成二元论的误读,与米德的思想背道而驰。米德所谓的“主我”和“客我”基本上脱不开社会,他说:“‘客我’和‘主我’的关系是情境与有机体的关系。”[35]250他从未将其纳入一个所谓“人内”的范畴。因此,用“人内传播”来规范、约束米德理论的结果,便是失之毫厘,谬以千里。

综上所述,“人内传播”概念尽管在早期西方传播学中就已存在,但从20世纪90年代开始,已经被弃置不用。我国传播学者将其作为一个传播学的范畴并广为传播,乃是忽略了认知心理学、心灵哲学等诸多学科的研究成果,混淆了传播学与这些学科不同的特点,在哲学上有坚持身心二元论的嫌疑,在形式上扭曲了米德的社会学理论,因而是一种错误的观念,亟须纠正。

参考文献:

[ 1 ] 林之达.传播学基础理论研究[M].成都:西南交通大学出版社,1994.

[ 2 ] 董天策.“传播”外延范畴的划分与传播学分支学科的建设[C]//中国社科院新闻研究所,四川省广电厅,四川省社科院.传播·社会·发展——全国第四次传播学研讨会论文集.成都:成都科技大学出版社,1996:32-37.

[ 3 ] 郭庆光.传播学教程:第二版[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[ 4 ] 明安香.漫话西方的信息传播学——从两本有关著作谈开去[J].读书,1984(7):56-64.

[ 5 ] Baker L,Wiseman G. A Model of Intrapersonal Communication[J]. Journal of Communication,1966(3): 172-179.

[ 6 ] Cunningham S. Intrapersonal Communication: A Review and Critique[M]//Aitken,Shedletsky. Intrapersonal Communication Processes.N Y: Speech Communication Association and Hayden-McNeil,1995:3-18.

[ 7 ] Roberts C V, Watson K W. Intrapersonal Communication Processes: Original Essays[C]. Scottsdale, AZ: Spectra; Gorsuch Scarisbrick,1989.

[ 8 ] O’Sullivan T. Hartley J.Key Concepts in Communication and Cultural Studies:Second Edition[M]. NY:Routledge, 2004.

[ 9 ] [美]斯蒂文·小约翰.传播理论[M].陈德民,叶晓辉,廖文艳,译.北京:中国社会科学出版社,1999:11.

[10] Stephen W Littlejohn. Theories of Human Communication[M]. Belmont: Wadsworth Publishing Company, A Division of International Thomson Publishing Inc. 1999:7.

[11] [美]斯蒂芬·李特约翰,凯伦·福斯.人类传播理论:第9版[M].史安斌,译.北京:清华大学出版社,2009.

[12] 陈力丹.自我传播的渠道与方式[J].东南传播,2015(9):30-33.

[13] 高新民,付东鹏.意向性与人工智能[M].北京:中国社会科学出版社,2014:657.

[14] [德]M·石里克.普通认识论[M].李步楼,译.北京:商务印书馆,2005:367.

[15] [智]F·瓦雷拉,[加]E·汤普森,[美]E·罗施.具身心智:认知科学和人类经验[M].李恒威,李恒熙,王球,于霞,译.杭州:浙江大学出版社,2010:129.

[16] [美]P·M·丘奇兰.认知神经生物学中的某些简化策略[M]// [英]玛格丽特·A·博登.人工智能哲学.刘西瑞,王汉琦,译.上海:上海译文出版社,2006:360-391.

[17] [美]丹尼尔·丹尼特.意识的解释[M].苏德超,李涤非,陈虎平,译.北京:北京理工大学出版社,2008.

[18] [法]亨利·柏格森.材料与记忆[M].肖聿,译.北京:华夏出版社,1998:152.

[19] [美]杰弗里·R·古德帕斯特,加里·R·卡比.思维:第4版[M].韩广忠,译.北京:中国人民大学出版社,2010:91.

[20] [法]贝尔纳·斯蒂格勒.技术与时间:爱比米修斯的过失[M].裴程,译.南京:译林出版社,2012:173.

[21] [美]弗雷德里克·亚当斯,肯尼斯·埃扎瓦.认知的边界[M].黄侃,译.杭州:浙江大学出版社,2013:114.

[22] [美]安东尼奥·R·达马西奥.感受发生的一切:意识产生的身体和情绪[M].杨韶钢,译.北京:教育科学出版社,2007:132.

[23] 戴元光.传播——人的本能[M].上海:交通大学出版社,2003:13.

[24] 谢清果.内向传播视域下老子的自我观探析[J].国际新闻界,2011(6):58-63.

[25] [英]罗素.西方哲学史:下卷[M].马元德,译.北京:商务印书馆,1976.

[26] [美]米歇尔·艾伦·吉莱斯皮.现代性的神学起源[M].张卜天,译.长沙:湖南科学技术出版社,2012:260.

[27] [美]罗伯特·保罗·沃尔夫.哲学概论[M].郭实渝,等,译.桂林:广西师范大学出版社,2005:46.

[28] [加]查尔斯·泰勒.现代社会想象[M].林曼红,译.南京:译林出版社,2014:15.

[29] [美]约翰·塞尔.心灵导论[M].徐英瑾,译.上海:上海人民出版社,2008.

[30] [美]斯蒂芬·李特约翰.人类传播理论:第7版[M].史安斌,译.北京:清华大学出版社,2004:198.

[31] [美]E·M·罗杰斯.传播学史[M].殷晓蓉,译.上海:上海译文出版社,2002:174.

[32] [美]约翰·海尔.当代心灵哲学导论[M].高新民,殷筱,徐弢,译.北京:中国人民大学出版社,2006:91.

[33] [英]吉尔伯特·赖尔.心的概念[M].徐大建,译.北京:商务印书馆,2010:205.

[34] [美]安东尼奥·R·达马西奥.笛卡尔的错误[M].毛彩凤,译.北京:教育科学出版社,2007:192.

[35] [美]乔治·H·米德.心灵、自我与社会[M].赵月瑟,译.上海译文出版社,2008.