人力资本、社会保障与农户土地流转行为

——基于CHIP2013的实证分析

2018-04-08郑逸芳许佳贤

尤 伟 , 郑逸芳, 许佳贤

(福建农林大学 可持续发展研究所,福建 福州 350002)

一、引言

受我国经济体制改革及城镇化持续推进的影响,农村大量劳动力外流并向非农产业转移的速度加快,导致农村土地闲置撂荒或粗放经营,土地利用率下降,土地资源浪费严重,既不利于农村发展又不利于保护我国粮食安全。同时,农业产业结构的调整又对土地集约利用和规模经营提出了要求,加速了对农村土地流转的需求[1]。党的十七大提出建立农村土地承包经营权流转市场,并相继推出土地流转政策及方案,鼓励土地承包经营权在公开市场上进行流转,发展多种形式规模经营,促进我国农业现代化发展。现阶段我国土地制度改革是在坚持土地集体所有制前提下,沿着土地所有权与使用权分离、土地确权颁证,以及土地流转的路径演进[2]。因此,实现农村土地有序流转是适应我国社会经济发展和完善土地制度的时代选择,是防止农地抛荒、实现农业规模化经营、转移农村剩余劳动力[3]、促进农村发展的必然要求。

为促进土地流转,完善农村土地制度改革,学术界从不同角度研究了影响土地流转的动因和阻碍。大部分学者认为,随着农户年龄的增长,家中非劳动力人口占比较高时,农户参与土地流转的概率就越低[4];农户及家庭成员受教育程度越高时,会更多地选择非农就业,从而减少了对土地的依赖,并且随着农民职业和经济收入逐渐表现出差异化特征,对土地的依赖程度和土地的产权偏好不尽相同,进而对农户的土地流转意愿表现出直接的影响[5],当土地的流转性收益大于生产性收益时,农民的土地流转意愿明显会得到增强。土地确权政策的落实对农户对地权稳定性的信心具有重要影响,土地承包经营权流转的保障性越高,农户参与土地流转的积极性越高。钟文晶等则认为农地对于农民来说是一种不可替代的人格化财产,农户普遍存在的禀赋效应是抑制农村土地流转的重要根源[6]。此外,在土地承包经营权流转过程中,农村金融市场是否完善以及交易前的信息搜集,交易中的谈判成本都是交易费用的重要组成部分,土地流转的交易费用高低明显会影响农户的流转意愿和流转方式。

总的来说,关于我国农村土地流转交易的研究已取得较为丰富的成果,但依旧存在一些不足之处。第一,土地的社会保障功能同农户土地流转间的关系多为理论研究,且实证研究主要将焦点放在养老保险和流转意愿上,缺乏其他类型社会保障同农户土地流转行为间关系的具体探讨。第二,农户非农就业对土地流转产生了影响,而农户所具有的人力资本是否与土地流转行为间存在具体的相关关系,有待实证研究。基于此,本文从农户人力资本以及社会保障两个角度来探索其对农户参与土地流转行为的影响程度。

二、理论基础与研究假设

(一)人力资本与土地流转

舒尔茨认为改造传统农业,不仅要对农业进行资金、技术的投入,还应向农民的人力资本进行投资,才能更好地让农民成为新的生产要素的接受者和使用者,为农业增长提供动力。对人力资本的投资包括对其进行教育、在职培训、技术示范等,不仅可以提高农户获取和分析市场信息的能力,还可以提高他们进行技术模仿和创新的能力,对土地有新的认知[7]。许多学者认为农民受到更好的教育为其寻找非农业工作创造了条件,受教育程度较高的农民一般在进城打工和自主经营或创业方面都更具有优势,他们能够依靠获得新的能力到非农领域获取更多物质资本[8],因而当农民有更多机会从事非农就业,获取较高非农薪酬和收入的时候,农户进行土地转出的意愿也就较高[9];同时,那些受教育程度较高、接受过示范培训的农民,其农业生产经营水平也较高,并且可以接受新技术,提高土地的农业生产能力,从而有可能对土地存在转入的需求。宋辉等认为当农户觉得自己拥有经营农业的资源禀赋而缺少从事非农工作的能力、习惯、技术时,更有可能留在土地上进行农业生产[10],同时,在我国广大农村地区,留在农村进行农业生产还可以保持家庭的完整,因此刺激了农户对土地转入的需求。关于农户人力资本同土地流转参与意愿间的关系已有不少理论分析,但是却少有文献实证表明受到更好教育的农民是否会继续留在农业生产中。那么,受教育程度更高、人力资本更丰富的农户是否会倾向于转入土地,进行更大规模的农业生产呢?基于以上所述,本文从农户的人力资本角度提出第一个假说:

假说1:农户的人力资本对农户的土地流转行为具有显著影响,并且对农户参与土地转出的影响要比农户参与土地转入的影响更加显著。

(二)社会保障与土地流转

Scott通过研究东南亚一些地区的农村土地制度认为,当人均土地资源极少时,农民的理性原则是以生存安全为第一要素,其经济决策的基础是生存伦理而不是经济理性[11]。我国一直处在人多地少的境况中,在广大农村地区,土地对于农民来说有着多种功能和效用价值,土地的生产功能为家庭直接提供了经济收入来源,同时在社会效用上也直接为农民提供了就业、养老以及医疗等保障,尤其对那些纯以农业为生的农民来说,传统家庭养老观念较重,对土地的依赖性更强,因此如果存在可以替代土地养老保障功能的机制,那么农民对土地的依赖将会减弱,土地流转的障碍性因素也将得以减少[12]。对于农民而言,从事土地生产是实现其生存的主要手段,非农就业虽然给予农民更多生活来源,但却有着差异性及不稳定性,如果农民在城市失业、生意破产等,土地依旧是其返回农村生存的最后保障。随着社会经济的发展,土地的功能正在发生演变,并衍生出新的价值功能[13],在城镇化过程中土地的增值性收益越来越大,而目前我国农村的社会保障水平虽然有所起步,但依旧整体水平较低,不足以完全代替土地给予农民的保障功能,因此导致农民参与土地转出的积极性并不高,所以胡霞等认为农村土地所带来的保障功能更可能是阻碍土地流转的主要原因[14]。但是对于以农业生产为职业留在农村并且有着资金和技能的农民来说,有着较高的积极性转入土地进行更大规模的农业种植;而长期在外工作积累不少资本和工作技能的非农农民,则对土地的偏好和观念发生了改变,不再将家庭养老看做唯一的养老方式,对于有其他养老保障方式可以选择的农民,更倾向于将土地流转出去[15]。以上理论及文献所述主要集中于农户养老保障与土地转出之间的关系,忽视了其他社会保障变量可能带来的影响,那么社会保障水平的提高是否有助于土地的转入呢?基于此,提出本文第二个假说:

假说2:农户社会保障水平与土地流转行为间有着相关关系,农户享有的社会保障水平越高,则越有可能参与土地流转;反之,则阻碍农户参与土地流转。

三、数据来源

(一)数据来源和样本基本情况

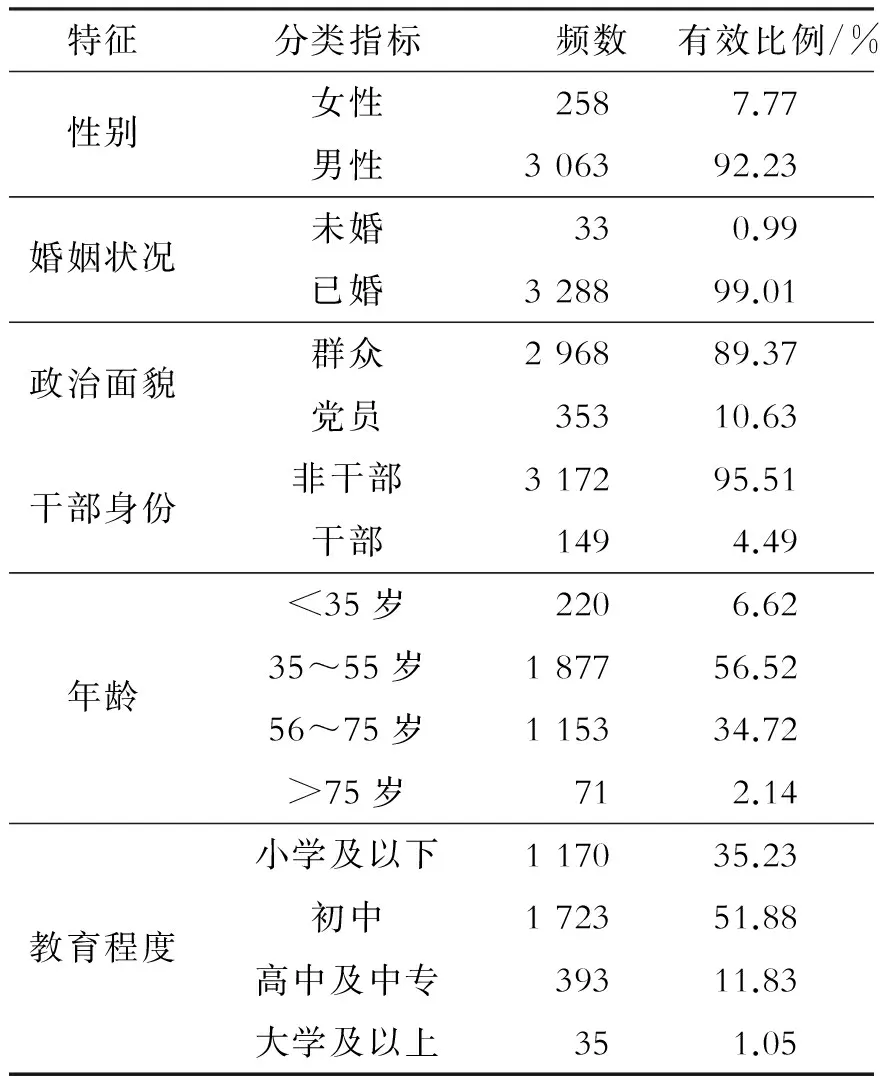

本文所使用的数据来源于2013年中国家庭收入调查数据农村住户居民收入分配与收入状况调查问卷数据,该调查通过系统抽样的方法对全国农村住户完成了11 013个样本调查,在对原始样本数据进行缺失值、异常值、重复值进行处理后,共有 3 321 个样本符合本文研究要求,分布于我国15个省市,具有一定代表性。其中有18.49%的受访者参与土地转出,13.04%的农户进行了土地转入,但是土地的平均转出面积为0.54亩,而土地转入的平均面积为0.9亩,说明土地转出面积存在供给小于需求的现象。样本的基本特征如表1所示:

表1 样本特征分布状况

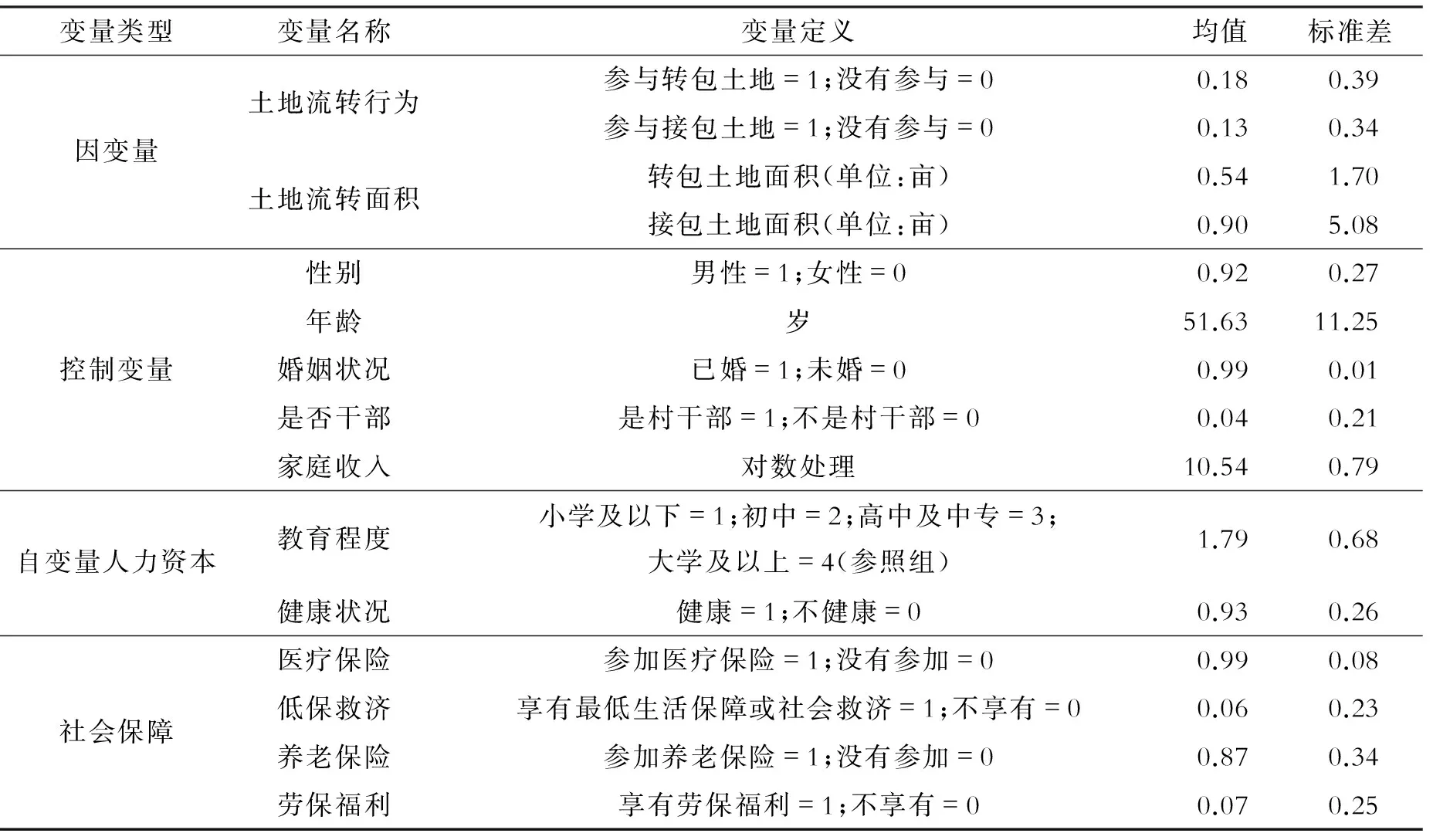

(二)变量与测量

1.因变量

本文将问卷中农户家庭参与土地转包或者土地接包的行为及参与的土地流转面积设置为因变量。在CHIP2013年农村住户问卷中对应的问题是“2013年您家转包出去的土地总面积是多少?”和“2013年您家从他人或集体接包土地的面积是多少?”对于该问题,本文根据受访者提供的答案建立了二分虚拟变量,去掉数据异常值后,将土地转出或者转入面积大于零的农户赋值为1,表示该农户家庭参与了土地流转,而土地流转面积为零的设置赋值为0,表示该农户家庭没有参与土地流转。

2.自变量

(1)人力资本。在人力资本的变量选取方面,本文主要用农户的受教育程度和身体健康情况表示。相对应问卷中受访者的教育程度,将小学及以下的教育水平设置为1,初中为2,高中及中专设置为3,大学及以上为4。身体健康的测量则根据问卷中“与同龄人相比,您目前的健康状况是?”“非常好、好、一般、不好、非常不好”五个回答进行赋值,将其中前三个回答赋值为1表示受访者身体健康,后两个赋值为0表示身体不健康。

(2)社会保障。根据CHIP2013问卷中受访者2013年参加的社会保障以及劳保福利状况来表示农户的社会保障水平,主要对受访者的医疗保险、养老保险参与情况,以及是否享有最低生活保障或社会救济、劳保福利对变量进行测量。对于参加各种医疗保险、养老保险、享有最低生活保障或社会救济、劳保福利的情况赋值为1,没有参加或享有这些社会保障的赋值为0。

(3)控制变量。本文将研究对象的性别、年龄、婚姻状况、去年年收入、是否是村干部作为研究中的控制变量,因为这些变量都有可能对农户土地流转中的行为产生不同程度的影响。本文对因变量、自变量以及控制变量进行了描述性统计(见表2)。

表2 变量的描述性统计分析结果

四、实证分析与结果

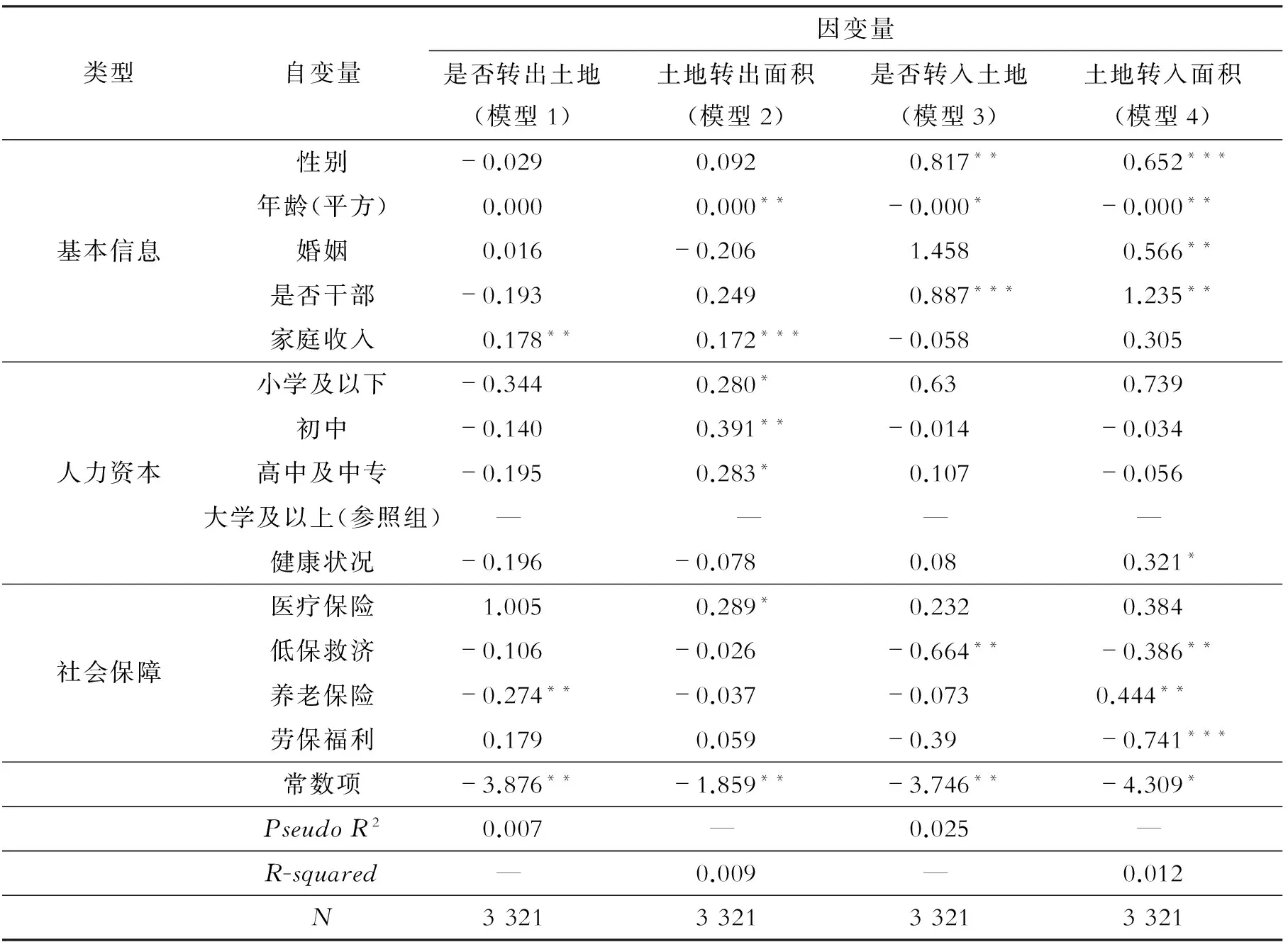

表3 人力资本、社会保障与农户土地流转参与的回归模型

注:*、**、***分别表示10%,5%,1%显著性水平。

本文运用Stata 12.0分析软件,通过构建Logistic以及OLS回归模型对因变量进行估计,并且文中各模型VIF均值检验值均小于2,表明变量间不存在严重的多重共线性问题。其中土地流转行为模型表达式如式(1)所示,土地流转面积模型表达式如式(2)所示:

Logit(p)=ln[p/(1-p)]=β0+β1x1+β2x2+β3x3

(1)

式中,p为农户参与土地流转的概率;β0为常数,β1,β2,β3为回归系数;x1为控制变量;x2为人力资本变量集;x3为社会保障变量集。

y=β0+β1x1+β2x2+β3x3+μ

(2)

式中,y代表因变量土地流转面积;β0为常数项;β1,β1,β3为回归系数;x1为控制变量;x2为人力资本变量集;x3为社会保障变量集;μ代表随机干扰项。

根据模型回归结果(见表3),对相关假设进行理论检验。

(一)在人力资本变量方面

模型1和模型3中,即土地转出模型和土地转入模型中,农户的受教育程度和身体健康状况并没有对其是否参与土地流转的行为产生显著影响,因此假说1没有得到验证。但是在土地转出面积模型(2)中,教育程度对土地转出面积表现出正向相关关系,尤其是处在初中教育水平的农户和其他受教育程度的农户相比,更倾向于转出更多的土地面积,处于这一教育阶段的农户群体更多的是在城中从事非农工作或者兼业,有着不错的生活收入来源,愿意在土地转出时转包出更多土地面积,且模型(1)、(2)中收入这一变量对农户的土地转出行为和土地转出面积产生了积极的显著性影响,对土地转入没有影响,也表明收入更多的农户更愿意将土地流转出去,将土地更多地转包出去不仅可以方便留在城中工作,而且还有一笔土地流转收益性收入可以用于其他用途,因此这一部分群体也不会想要转入土地或转入较大面积土地继续留在农村进行农业生产。

(二)在社会保障变量方面

由模型(4)看出低保救济这一自变量同因变量土地转入面积呈负相关,即那些享有最低生活保障及社会救济的农民对土地转入行为有着显著的负影响,显然这一部分群体生活水平低于社会最低保障线,需要政府及社会的救助,没有能力去进行更大规模土地转入,该部分农户做出决策的基础是基于生存伦理而不是经济理性;是否享有劳保福利这一变量对土地转入行为也产生了显著的负影响,即那些享有劳保福利的农户不会去进行土地流转,可能的解释是往往这部分享有工伤险、失业险、生育险的群体是具有非农工作或者有着工资性收入的,对于土地并没有转入进行农业生产的需求;在养老保险这一变量方面,在模型(1)和模型(4)中产生了不同的影响,加入养老保险反而对土地转出有着负影响,对土地转入面积有着积极的正影响,在样本中有71.82%的受访者加入了新型农村社会养老保险,年龄在45~65岁居多,可能的解释是这一部分群体大部分是留在农村的中年至老年群体,土地对于他们来说依旧在生活中有着重要的作用,并不愿意将其流转出去。实际上在农村有不少中老年农民,他们已不具备在城外打工的能力,也已在户籍所在生活的地方参加了新型农村养老保险供以后养老所用,但是尚有余力在农村进行小规模的土地种植供收入或日常生活所用,甚至愿意多转入一些土地留在农村进行生产种植,但是当他们年龄越来越大时,便不再愿意进行土地转入,甚至是想要转出;是否加入医疗保险这一变量在模型(2)中对农户的土地转出面积产生了积极影响,说明当农户加入各种医疗保险后,对土地的依赖有所减少,在转出土地时愿意流出更多土地面积。总的来说农户的社会保障水平对其土地流转参与行为产生了一定的影响,由此假说2得到验证。

(三)在控制变量方面

性别、年龄、婚姻状况、是否村干部以及家庭收入均对模型产生了不同程度的影响。具体来看,受访者随着年龄的增加更倾向于将土地转包出去,而不会进行土地接包,随着年龄增加导致劳动能力减弱,因而不再愿意从事土地生产活动;性别对土地转入模型有着显著影响,男性更愿意转入更多土地;与未婚农户相比,已婚农户更愿意转入土地,留在农村进行较大规模农业生产可以保持家庭的完整;并且村干部更愿意进行土地转入,因为这部分群体不仅要响应政府土地政策,并且因为职务原因需要留在农村,在村中转入更多土地对其更为有利。

五、对策与建议

基于2013年中国家庭收入调查数据农村住户问卷数据(CHIP2013),通过实证研究检验了农户的人力资本和社会保障水平同土地流转参与行为间的关系。在人力资本方面,农户的受教育程度和身体健康水平并没有对农户参与土地流转产生显著性影响,但是当农户进行土地转出时,处于初中水平教育阶段的农户更倾向于转出更多面积的土地,身体健康的农户则愿意在转入土地时接包更多的土地面积。在农户的社会保障水平方面,参加养老保险对农户进行土地转出有着负向影响,而对土地转入面积有着积极的正面影响;加入医疗保险有利于农户转出更多的土地面积;享有低保及社会救济、劳保福利的农户则对土地转入有着显著地负面影响,即生活水平低下的农户越不可能参与土地流转。

通过理论探讨和实证分析,本文得出以下几点政策启示:

首先,农村资本的合理流动是土地流转的前提,能否促进农村土地流转在很大程度上依赖于农村地区劳动力的转移和再就业。因此,加强对农村地区的人力资本的投入有着重要作用,只有让农民具备从农业生产上解放出来的能力,投身于第二、三产业,才能促使他们产生进行土地流转的想法。政府应该结合社会的力量,在继续普及及推进农村基础教育的基础上,加强对农村地区居民的教育培训工作,并做好职业需求和职业技能方面匹配的工作,以引导农民从事其他行业的生产经营活动,尤其中青年群体是人力资本投入的重要载体。一方面可以促进从事非农工作的农民更好地融入城市,另一方面对于留在农村的农民以及那些“城归”来说,增加技能型人力资本的投入,兴办学习班、培训班,促进其在家乡创业,提高农民从事现代农业生产与经营的知识,培养新型农民,促进家庭农场、种植大户的发展,可以明显增加土地转入的需求,让更多的人服务于第一产业,为实现土地集约化规模化利用,促进现代化农业发展提供基础。

其次,在推进农民不断进城的同时继续建立和健全城乡统一的社会保障制度,保障农民的养老、教育、医疗、就业等基本权益,加大农村社会保障资金投入力度,扩大覆盖范围,在已有农村新型医疗保险、养老保险、最低生活保障的基础上进一步提高保障水平,建立与经济发展水平相适应的社保体系,逐渐消除城乡之间在就业、养老、医疗、教育等方面的差距,让进城农民没有后顾之忧,可以安全放心地在外工作,对留在农村的人来说进一步减少他们对土地的依赖;对于那些生活及收入水平较低的农户来说,土地转入资金高昂则会阻碍农户进行土地转入,政府应该增加对土地转入的政策补贴,解决农民在土地转入时的资金问题,才能更好地提高农户进行土地转入的积极性。

参考文献:

[1]许恒周,郭中兴,郭玉燕.农民职业分化、养老保障与农村土地流转——基于南京市372份农户问卷调查的实证研究[J].农业技术经济,2011(1):80-85.

[2]闫小欢, 霍学喜.农民就业、农村社会保障和土地流转——基于河南省479个农户调查的分析[J].农业技术经济,2013(7):34-44.

[3]许恒周,石淑芹.农民分化对农户农地流转意愿的影响研究[J].中国人口&资源与环境,2012(22): 90-96.

[4]何欣,蒋涛,郭良燕.中国农地流转市场的发展与农户流转农地行为研究——基于2013—2015年29省的农户调查数据[J].管理世界,2016(6): 79-89.

[5]徐美银.农民阶层分化、产权偏好差异与土地流转意愿——基于江苏省泰州市387户农户的实证分析[J].社会科学,2013(1):56-66.

[6]钟文晶,罗必良. 禀赋效应、产权强度与农地流转抑制——基于广东省的实证分析[J]. 农业经济问题,2013(3): 6-16.

[7]西奥多·W·舒尔茨.改造传统农业[M].北京:商务印书馆,2006:145-175.

[8]Knight J, Song L. The Rural-Urban Divide, Economic Disparities and Interactions in China. [M].Oxford:Oxford University Press,1999:32-45.

[9]王兴稳,钱中好.教育能促进农地承包经营权流转吗——基于黑龙江4省1120户农户的调查数据[J].农业技术经济,2015(1):11-21.

[10]宋辉,钟涨宝. 基于农户行为的农地流转实证研究——以湖北省襄阳市312户农户为例[J]. 资源科学,2013(5): 943-949.

[11] Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant Rebellion and Subsistence in Southeast Asia[M].New Haven:Yale University Press,1976:156-169.

[12]赵光,李放.养老保险对土地流转促进作用的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(9): 118-128.

[13]蒋志强,刘畅. 我国农户土地经营权流转状况的实证分析——基于CHIP2013数据[J]. 农村经济与科技,2016(19): 30-32.

[14]胡霞,丁浩.农地流转影响因素的实证分析——基于CHIPS 8000农户数据[J]. 经济理论与经济管理,2015(5): 17-25.

[15]邵爽.工商资本进入农业与土地流转的关系研究——基于就业与保障视角[J]. 中国农业大学学报:社会科学版,2015(6): 111-118.