雄狮瑞兽的引导

2018-04-04石钊钊

石钊钊

2000多年来,作为中国贸易对外窗口的丝绸之路,随着商旅交通的发展,也从西方带来了异域传说。东方诸神和他们的坐骑不再只是《山海经》中冥想的仙人与山中游走的神灵,他们也在某种意义上与西方诸神相会,形成了具有东方面貌的新信仰。而那些经由丝路传来的西方瑞兽也不仅仅是异域生灵……

摇身一变

出土于新疆民丰尼雅遗址1号墓的长乐大明光锦女裤是汉代织锦的典型代表。在深蓝色的地子上以红、黄、白、绿四种颜色的经线制造出横向拉长的s型云气纹饰,犹如起伏连绵的高山般向左右两侧打开,在每个云气的转折处都织造出天禄、辟邪、虎、鹿等纹样。这件织锦被学术界认为出产自中原地区官营丝织作坊,而这些带有神性的动物纹饰也常见于两汉时期中原墓葬出土的棺椁、博山炉等文物上。那么,这些“珍禽异兽”是怎样来到中国的呢?也许它们经由丝路,与葡萄、西番莲等珍贵作物一起被当作祥瑞进献给汉朝皇帝,而后被饲养于宫廷园囿上林苑中。上林苑开创于秦代而繁盛于汉,《汉书·旧仪》曾对上林苑有这样的文字记载:“苑中养百兽,天子春秋射猎苑中,取兽无数。其中离宫七十所,容干骑万乘。”可见当时上林苑作为宫室建园池的胜景。而这一时期与瑞兽一并传入中国的,或许就是佛教。

佛教传入中国的准确时间约在两汉之交,但从两汉时期所留下的文物遗存来看,此时的佛教在中国还属于早期阶段。在经历了漫长的发展过程后,佛教在中国开始与道教融合,逐渐形成了自己的风貌。而狮子作为进贡给汉朝皇帝的瑞兽也摇身一变,成了带有宗教色彩的形象或是菩萨的坐骑。

中,原服饰萨珊纹样

在新疆地区及西北丝绸之路东段,出土了为数众多的北朝至唐朝时期的萨珊波斯风格的织锦。这其中以对狮子纹和狩狮纹较为流行。狮子纹的出现本不属于中原文明,其产地也未见于中原,《后汉书》中记载其最早由安息进入中国。狩狮主题是古埃及艺术中较为常见的题材,而狮子的产地则主要出现在古代印度、波斯、巴比伦、亚述及小亚西亚地区。在长期的狩狮活动中,国王鞍马狩狮的英勇形象成为典型象征,狩狮图像也成为常见的艺术母题。出自亚述美术中的母狮中箭纹雕刻,则是公元前亚述美术的巅峰。在这之后的南北朝至唐代时期,西域代替安息的萨珊王朝一直与中国保持着友好交往。萨珊波斯风格银盘是最具代表性的萨珊王朝遗物,其典型题材中即有与狮子格斗的狩猎纹样。

吐鲁番阿斯塔那墓群中就出土过与萨珊风格极为接近的带有狩狮图案的狩猎纹灰缬绢。彩缬是唐代出现的丝绸印染工艺新品种,这块绞缬绢中的人物骑马强奔,正反身拉弓射向追逐骏马起身攻击的雄狮。这种带有强烈动感的戏剧性场面与萨珊银盘帝王骑马猎狮的纹饰如出一辙,仅在服饰上更具有中原特色。

陵阳公样远销海外

相较于早期较为异域化的狮子纹,唐代的狮子大多是安静地两两相对站立在花环之内,这或许就是文献记载中的“陵阳公样”。所谓“陵阳公样”是指以对称形式结构为主,打破早期织锦单向化纹饰排列趋势的唐代织锦通行图案形式。这种图案形式的发展,得益于唐代纬锦织造技术的发展。其利用多色重纬线组织表现织锦纹样的工艺技术打破了东方纹样传统采用经线起花的装饰格局,大量被运用在“陵阳公样”织锦的生产上。唐张彦远《历代名画记》载:“窦师纶,官益州大行台,兼检校修造。凡创瑞锦、宫绫、章彩奇丽,蜀人至今谓之。”太宗时益州大行台检校修造窦师纶设计的许多锦、绫新花样,因为窦师纶被封为“陵阳公”,故这些纹样被称为“陵阳公样”。如著名的雉、斗羊、翔凤、游麟等,其章彩奇丽的纹样不但在国内流行,也远销海外,当时代表大唐织锦最高工艺水平的蜀锦在西方受到极大推崇而被称作“中国唐锦”。

在西北出土的丝织物中,及流传到日本而被保存下来的唐代织物,还可以看到“陵阳公样”的特殊风格。青海都兰热水墓地出土过一件团窠对狮纹锦,在黄色的地子上织有两只相对而立的狮子。这对狮子的造型如新疆阿斯塔纳墓地出土的唐代狩猎纹灰缬绢中的狮子一样,前脚抬起呈扑咬状,后腿壮硕有力,呈s型的身体具有一种力量感。可是,这对典型的带有萨珊王朝风格的狩狮风格织锦的外圈纹样却是一圈花环型的团窠。这种花环中的对称构图被认为是典型的“陵阳公样”风格织锦。作为一件具有中国传统纹样风格,又兼具萨珊赞丹尼奇风格的织物,这件都兰热水墓出土的织锦正是丝绸之路上多种文化因素相互演化的结果。

两汉时期传入中原的佛教,自西汉哀帝元寿元年大月氏王使伊存“口授浮屠经”以来一直受到中原儒教的影响,直至唐代时期佛教才完全形成了带有中原面貌的汉地佛教风格并在隋唐时期衍生出了天台宗、三论宗、三阶宗等重要教派。在敦煌藏经洞出土的另一些体量更为巨大的唐代绢本绘画中,狮子已经演化成被昆仑奴牵驯的文殊师利菩萨的坐骑,具有了如前文所述汉代时所产生的“神性”,如同思路上粟特人所崇拜的娜娜女神一般,狮子也成了神灵的坐骑,不再只是世俗的代表。这种胡人驯狮的图像组合方式被作为佛教文殊菩萨的坐骑而在同时期敦煌绘画中广泛流行,表达题材全面但极具西域风情。

也有平淡可爱

随着狮子传入东方的范围越来越广,以往带有典型西域特点的狩狮纹样在这一时期也有了翻天覆地的变化,人们对这种异兽的认知不再仅限于凶猛与威武,也多了一份忠诚与带有西来宗教色彩的神性。敦煌出土纸本绘画中曾有一件白描狮子图,由斯坦因从敦煌藏经洞掠走并藏于大英博物馆。这件白描狮子图利用类似于“简笔画”的玩味手法描画出来一只身材脚尖、张口舔舌、摇尾信步的狮子。不同于凶猛的狩狮图,这只狮子的形象并无戾气,相反与同一时期敦煌出土的马、狗等画法相似,绘画语言轻快简洁,面容也特别平淡可爱,在抒发唐代笔墨玩味性的同时,也使狮子成为安静的护法神。

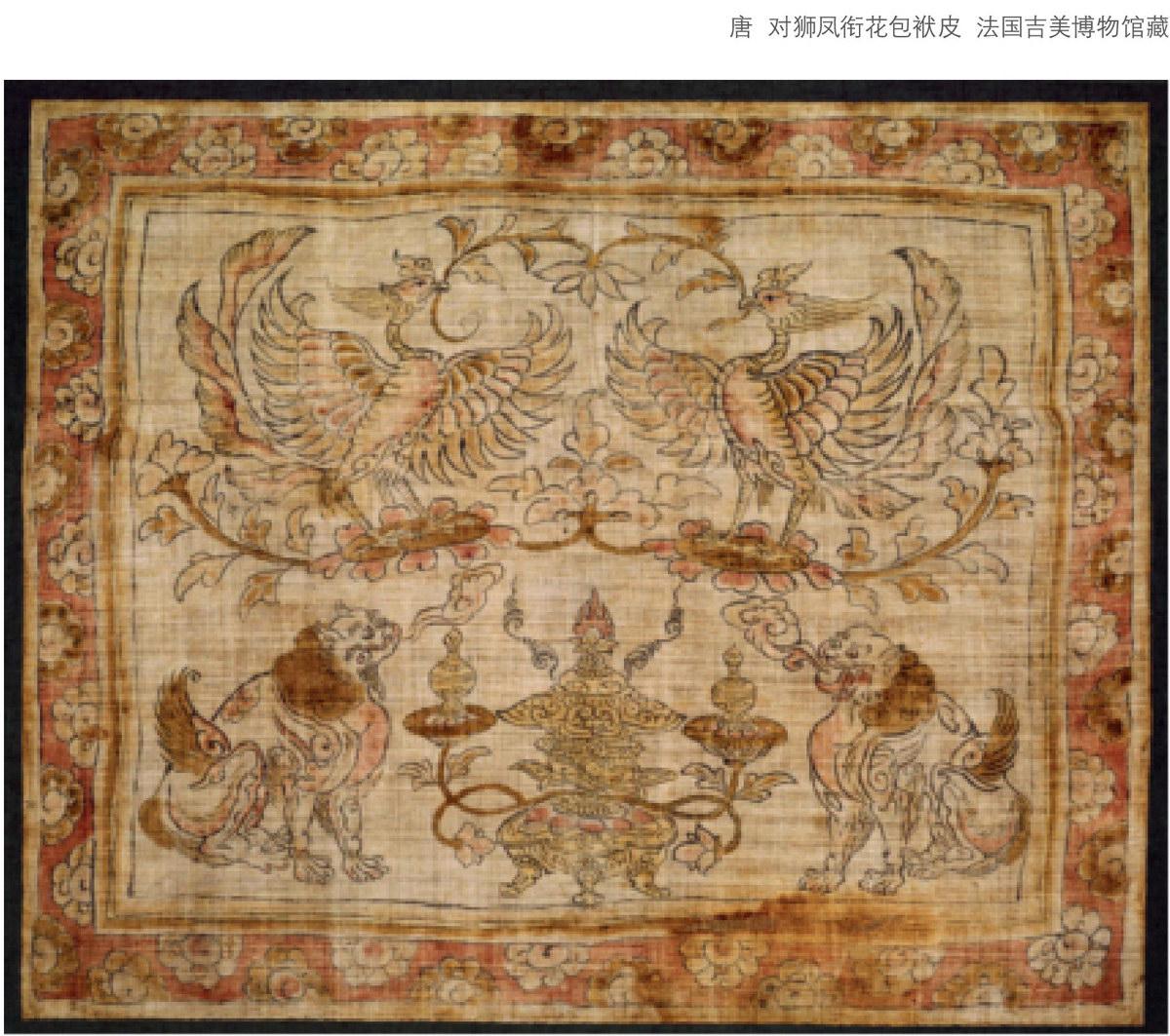

这种风格的狮子形象在唐代颇为流行,并逐步由单一狮子的主题纹样像辅助纹样发展,出现在更为广泛的题材中。现藏法国吉美艺术馆的一件对凤衔花双狮守炉纹包袱皮就是利用坐狮与其他纹样共同构成的图像,画面正中寓意幸福与美好的莲花形的香炉和上方天空中出现的花蔓与凤鸟,都暗示了这件包袱皮具有一定的宗教属性,那么此刻的狮子也不应只是来自西方的异兽,而是与凤凰一样演变为接引神界与护卫的祥瑞。

“太阳神”来到东方

就像通过丝绸之路由西域传来的狮子纹一样,在新疆阿斯塔纳101号墓出土北朝时期黄地卷云窠太阳神马车狩猎纹锦上,有着与前文所述唐代狩猎纹灰缬绢中一样的狮子纹饰。这块织锦在细连珠纹团窠内织造了骑马人物狩猎狮子的紋样,这种更为几何化的纹样中,骑马人物犹如马赛克一样的S型构图后侧所出现的狮子也并不再是唐代绞狩猎纹灰缬绢中所见的邪种极度凶猛、扑咬骏马的狮子了,转而代替的是蹲坐莲花状香炉旁那种安静的、略带有祥瑞性格的温驯狮子。

在此提及这块织锦,是因为要引出这块织锦上的另一种纹饰——西传而来的太阳神马车纹。希腊神话中曾有关于太阳神赫利俄斯的记载,是神话中的第二任太阳神,他是提坦神亥伯里安之子,黎明女神厄俄斯和月亮女神塞勒涅的兄弟,驾驶日车的车手。作为太阳的化身,在希腊所见的赫利俄斯的形象多为高大魁伟、英俊无须的美男子,黑绘陶罐中见到的赫利俄斯经常身披紫袍、头戴光芒万丈的金冠、驾驶着四匹火马拉的太阳车划过天空,给世界带来光明。

这位太阳神不仅出现在新疆阿斯塔纳101号墓中,最早在亚历山大大帝东征时期,他便出现在了中亚与印度北部的考古发掘中。阿富汗巴米扬155号石窟的壁画中曾出现过赫利俄斯的形象,他手执缰绳站立在由四匹骏马拉动的马车上正面观者,身后的圆光如日轮般光辉灿烂。可以看出,这种出自西方典型视觉经验的“正面律”法则的视角与中国常见的车马仪仗图侧面描绘的风格不同。这种正面的太阳神马车狩猎纹不仅见于新疆阿斯塔纳地区,也出土于青海都兰的热水墓地,可见其在中国境内的流传轨迹。

随着文明的演变,那些不为我们熟悉的奇异逐渐被接受与消化,形成了具有包容性的东方新特色。这留给我们的也许就是对多民族包容的中原文化的思考,其赋予时代的寓意则在之后的千年之间经久不衰、源远流长。