徽州祭祀活动与音乐的形态研究

——以歙县三阳“打秋千”祭祀仪式为例

2018-04-04李英卓

李英卓

(黄山学院艺术学院,安徽黄山245041)

祭祀,是人类一项重要的精神文化活动,世界各地的人们无论是对祖先、天地、神灵等都有祭典的习俗,这些风俗性的活动是属于全人类的、世界性的[1]。祭祀音乐是音乐文化现象中一个相当重要的门类,原因是它可能与音乐的起源有着密不可分的关系。俗话说“无乐不成礼”,这里的乐,生发于礼规,来源于仪节;这里的乐,非礼不与之和,非礼不与之配[2]。徽州拥有天然的秀丽风景,山川、水、草,物产丰富,文化民俗相当具有特色,但由于其地势所限和礼教约束,民间习俗也是自成一统。史书上说:“江左之俗,徽为最美。”古徽州自古以来受到程朱理学的影响,崇理重礼,对民俗仪式的程式和仪式中的用乐均相当重视。三阳打秋千已被列为中华民族非物质文化遗产,它凝聚了歙县三阳古徽州人民几百年来的智慧和聪明才智,以民俗活动结合徽调与民间小调的演唱方式,为传播徽州民俗文化起到了积极的作用。

1 徽州的人文与地理

徽州自古多山,而歙县地处安徽省的南部,东临浙江。从地理位置上来看,歙县三阳相对来说是封闭的。但是徽州的水却是开放的,古徽州的水路要道就在歙县的于梁坝,现今皖南的主要水系有率水、横江、渐江、丰乐河、新安江、练江、漳水等,徽州的水带动了经济发展、使本地的文人墨客思想得到开阔。“生在苏州,死在徽州”,这句谚语固有其来历。从古至今,历代的文人雅士都为“新安大好山水”之眷恋,于是纷纷踏来世代安家于此。徽州人走出去主要通过两条途径—做官和经商,两者都必须有文化,因此徽州文风兴盛,读书成为一种社会风气。明清时期,据不完全统计,仅徽州本土就出了168位进士、17位状元。徽州人才荟萃、名人辈出,世代受到程朱理学的影响,以重礼尚儒为核心形成了徽州的一种独特的社会形态。三阳又被称为“三阳坑”,是古代古徽州与外连接的旱路要道。三阳村以洪姓人为主,据洪氏族谱记载洪氏家族是大禹的后人,南宋期间洪氏先人从婺源迁到三阳附近的祠堂即洪氏宗祠。洪氏先人以放羊为生,当时来到三阳以后羊群止步不前,洪氏先人也认为这里的山水、物产丰富,于是定居于此。在南宋期间三阳还叫做“三羊”,现今的三阳为三阳开泰,好兆头的意思。三阳受徽州的大环境影响,也是崇儒尚学,受儒家文化、程朱理学的影响相当深远。三阳历代重读书,在这里出了很多的文人墨客,(比如近代哲学家美国杜威的学生—洪谦;近代表演艺术家—洪雪飞)。

2 “打秋千”祭祀仪式

祭祀活动总是与典礼、礼仪成为统一体,只要有祭祀活动必然会有仪式,也必然是“礼”的一种方式。祭祀音乐在礼乐活动中占的比例是相当大的,同时也是至关重要的,祭祀音乐作为一种人与神灵相互沟通的方式而存在。祭祀音乐又是祭祀文化中的有机组成部分,在仪式中音乐已经成为了一道独特的风景线。祭神活动属于祭祀活动的一种,主要是为了祈求上苍保佑风调雨顺、消灾祈福,春祈秋报已成为固定模式,其中还包含了中原的迎神赛社,南方地区的社火等。“打秋千”属于祭神中的迎神赛社,主要是当地百姓为纪念观世音救苦救难、普渡众生的慈悲心怀,民众自发兴建了观音阁。随后每逢农历闰年二月当地百姓便举行接观音菩萨、打秋千等系列民俗活动,其中的祭祀音乐表现形式为演唱徽州地方民间小调“秋千曲”和徽剧等古老艺术形式。

2.1 接观音牌位

观音会是徽州最为流行的民间赛会之一,广大老百姓普遍认为每年行观音会能够驱邪镇妖、保人畜平安、五谷丰登、万事如意。“打秋千”是黄山市歙县三阳乡独具特色的一项民俗活动,现在已被列为中国非物质文化遗产。它是民间观音会祭祀活动的重要组成部分,徽州地区因地区间农忙的时间差异,所以会期的时间也不同。比如,歙县东部地区的观音会为六月十九;歙县南部地区(三阳、深度)一带的观音会为九月十九。虽然各地区的具体会期不同,但是大致都会隔五年或十年一会,有些地方每逢大年皆行。在2010年2月9日,中断近半个世纪的打秋千活动又重现在三阳乡的大街上,做会时要到潜口上沿接观音牌位,并抬着观音菩萨佛像游村,目的是迎接观音下凡,解救当地老百姓,庆丰收等。

2.2 “打秋千”

“打秋千”是由秋千架、秋千姑、两部分组成。秋千架在三阳也是别具一格的,它不同于深度、许村。三阳乡的秋千架是全木质结构,最下方的底架上有四个木质小车轮,整体框架类似轿子,中央有十字形木质交叉(东南西北)每个方向有一小型秋千,其中一个为铁板起稳定作用,均可以转动。在秋千架的四个方向即东、南、西、北四个方位各坐着四位仙女打扮的秋千姑,象征了人们抬着四个仙女前去迎接观音菩萨的到来。说起“秋千姑的选定,可谓历史久远。首先从村本族中东南西北四个方向的人家挑选四至五个八至九岁、体重相同的标致男童扮演,情况差不多,不能选定时,采用抽签的方式决定。表演时各穿白、红、绿、黄色衣裤,发际发际插钗戴花,头顶心披一道与衣裙同色的彩绸,并饰有彩绒花一朵;脸涂胭脂花粉,化妆以化妆成美丽、优雅的仙女模样为主旨”[3]。其中穿白色的为观音,其余为观音侍女,因此户家为了让各自的孩子能够选上秋千姑,都不惜自费给孩子买服装以及首饰,尽可能将自己的孩子打扮的漂亮些为能选上秋千姑而感到自豪。1955年以后,秋千姑的人选改为女童,之前因为女性不能进入祠堂所以秋千姑都是男童男扮女装的。1955年,三阳叶村为歙县交流大会演打秋千,有四名女童扮演的观音。

3 “打秋千”祭祀音乐及音乐形态

祭祀音乐具体说来是“祈祷鬼神歌舞之乐”,只是各地的祭祀活动中用乐的形式以及表演形态有所不同罢了。歙县三阳乡的“打秋千”属于祭祀音乐中的迎神赛社,也称迎神赛会,起源于明,盛行于清,距今已有500多年的历史。自古在歙县就流行着“叶村罗汉、中村灯、三阳的秋千传万村”,可见三阳的“打秋千”非常有名有特色,深受本土老百姓的喜爱。在古代,历代的统治者都相当重视祭祀仪式及祭祀中的用乐。尤其到了明代中后期,祭祀音乐不仅在统治阶级占有重要的地位,还逐渐影响到了民间的祭祀活动,最重要的原因表现为祠堂专门建筑的出现。三阳村自南宋建村后,洪氏祖先修建房屋渐渐发展,到了明万历年间,三阳村初具规模。这时,三阳村民捐地捐款,开始修建洪氏宗祠,占地2000平方米,规模宏大、宽敞庄重。祠堂前低后高,门两旁各竖立一个高大、美观、光滑似黛玉的抱鼓石。三阳村民定期会在洪氏宗祠排练“打秋千”及教唱秋千曲,一般都是口口相传的形式。“打秋千”是古代民间接观音菩萨仪式中一个富有观赏性的精彩项目,既喜庆热闹又有祈福的涵义,它以成为三阳村一项具有地方特色的民俗活动。

3.1 秋千曲

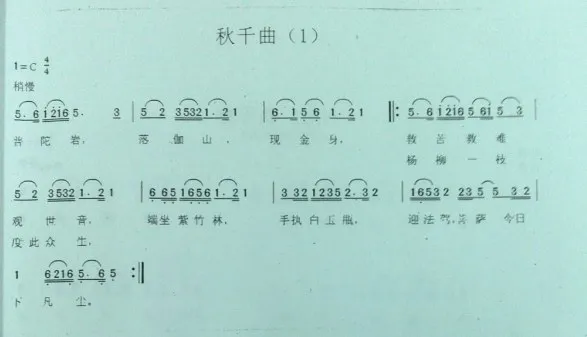

三阳的秋千曲,均采用方言演唱本地的民间小调《普陀庵》等秋千歌。“打秋千”的演唱特征,主要表现在秋千因两手要紧抓吊绳,只可用脸部表情及歌唱来表现意韵,所唱曲均为徽剧民间小调,基本上都使用了同三首曲,另编配歌词进行演唱,音带吴侬软语。秋千曲节奏方面均为较柔和、舒缓的音调,乐曲的音区范围集中在中音区。秋千姑则演唱昆腔、徽调时曲,主要有《普陀庵》《八仙会》《人间美景胜天堂》等九套。因为在文革期间,三阳的“打秋千”被当作四旧破除,至今留存的曲谱均出自三阳村的洪孝廉老艺人之手。如果说叠罗汉洋溢的是粗犷阳刚之气韵,那么打秋千展现的却是细腻雅致的风采(见图1)。

这首秋千曲是歙县三阳村在“打秋千”民俗活动中最常演唱的一首民间曲调,秋千转转停停,间或转转唱唱。这首《普陀庵》歌颂了观世音菩萨对各地方百姓救苦救难,人们祈福四季平安、风调雨顺、来年能够大丰收等的愿望。所以本地百姓在过年喜庆的日子里,“打秋千”抬着秋千架,十字架上东南西北各端坐一位秋千姑,预示着观世音菩萨下凡来对地方百姓进行帮助。这首秋千曲属于徽州民间小调,采用方言演唱,富有昆曲演唱特色;具有“一波三折”的演唱特点,歌曲演唱也具有平稳、缓和的特色,采用了徵调式;歌曲的节奏形式采用了三眼板即一板三眼,四拍子,表现出叙述的唱段,旋律更加优美、细腻。

图1 秋千曲

3.2 器乐伴奏

祭祀仪式活动中的用乐可以说非常重要,既衬托了祭祀仪式的庄严神圣又代表了人与神之间沟通的桥梁。器乐伴奏在祭祀仪式活动中是一项必不可少的组成部分,并且起着相当重要的作用。“《汉书.礼乐志》:大祝迎神于庙门,奏《嘉至》,犹故降神之乐也”[4]。从上述可以看出,在古代祭祀活动中的用乐以及器乐伴奏的重要性。迎神赛社音乐迎神时常常配有鼓乐即徽州民间鼓吹乐,其曲调素材来源于徽剧曲目与民间小调,具有浓郁的戏曲韵味和别具特色的民间口语韵调。三阳“打秋千”的乐器伴奏,从总体上可以分为两类即管弦乐与打击乐。管弦乐包括:竹笛、二胡、京胡;打击乐包括:大鼓、锣、木鱼、响铃、三角铁等。三阳的“打秋千”的伴奏乐器与徽州民间鼓吹乐不同的是,它采用较为委婉柔和的二胡、京胡与曲笛为主奏乐器,同时辅以木鱼、三角铁、小钹、响铃等乐器起到烘托气氛。而徽州民间鼓吹乐乐队以高亢嘹亮的唢呐和委婉悠扬的曲笛为主奏,以细腻婉转的丝弦和节奏分明的弹拨乐器为协奏来表现主旋律,同时大锣、小锣、大钹、小钹等打击乐器围绕吹奏乐器的主旋律而进行艺术加工与烘托[5]。这点正体现了三阳“打秋千”伴奏用乐的独特之处。秋千乐曲大部分为2拍子和4拍子,节奏四平八稳、旋律舒缓,以八分音符为主。在打秋千民俗活动的过程中,当地村民们会敲锣打鼓带着游艺活动队伍在村子里穿过主要街道,当队伍到了开阔的地段便会放下秋千架,奏响管弦乐队。

4 结语

总之,祭祀与音乐的关系可以说是紧密相连,不可分割的。据史料可查,音乐与祭祀活动的结合至少在新石器时代就已经出现了。在人类文明的几千年的音乐生活中,祭祀音乐占据着相当重要的比例,祭祀中的音乐即是相对独立的同时又与整个祭祀的程式息息相关。三阳的“打秋千”即是迎神赛社泛化的民俗表现形式之一,它在皖南地区的歙县三阳乡世代相传,得到了一种活态的传承与保护。它作为一种民间艺术、民间文化,为老百姓所喜爱同时又有着重要的开发利用和研究价值。

参考文献:

[1]袁静芳.中国传统音乐概论[M].上海:上海音乐出版社,2010:503.

[2]吴凡.民间音乐[M]//中国民俗文化丛书.北京:中国社会出版社,2006:146.

[3]柯灵权.歙县民间艺术[M].安徽:合肥:安徽人民出版社,2006:9.

[4]袁静芳.中国传统音乐概论[M].上海:上海音乐出版社,2010:530.

[5]胡亮.徽州民间鼓吹乐的音乐文化风格探析[J].黄山学院学报,2009(4):14.