基于AHP与模糊数学下高校核心竞争力研究

——以安徽省高校为例

2018-04-04谢荣见

谢荣见,汪 飞

(安徽工程大学管理工程学院,安徽芜湖241000)

高等院校的核心竞争力体系的构建与强化是优化我国人才培养与提升我国文化软实力的重要途径。现阶段,不同高校间的竞争聚焦四个角度:一是科研人才和教师资源的争夺;二是生源数量的争夺;三是对设备、教学资源的争夺;四是前沿技术与学科数目的竞争。高校间竞争的角度是紧密联系,具备丰富的办学资源,才可能建设成前沿学科,具备前沿学科可以纳入更多的尖端科研人员加入,各因素的紧密关系形成完整的评价体系。高校的核心竞争力表现三大方面:第一,高校竞争力的形成是高校可持续发展的前提。竞争能力主要体现学术水平与科学创造,高校可以对诸多分散的资源整合与利用或者对某一要素的无限凸显形成特色而形成较强的竞争力。第二,高校核心竞争力是高校在某一领域的突出或者是整体资源协同效应,高校核心竞争力的形成是其它院校不可模仿或者很难模仿。第三,高校核心竞争力的形成具有一定规律,科学技术的日新月异与人才培养的快速转变,需要高校始终站在科研的前端,保持核心竞争力的长久不衰。

国内大学的核心竞争力研究主要基于“技能观”“资源观”“知识观”;20世纪90年代,核心竞争力开始应用于高校领域中。高校竞争力是管理者对已有的教学资源、知识储备、科研技术的协调与分配。高等教育的核心竞争力是由教学能力、科学研究能力、公共服务能力、知识传承与技术创新能力四个维度构成。目前,国内外学者对高校竞争力的评价体系没有形成统一的观点[1],高校间的竞争力比较没有统一标准,无法确定模型下进行互相比对。本文借鉴国外的核心竞争力评价体系,结合我国高校的实际情况提出相应的核心竞争力评价体系。同时利用模糊数学理论测量定性指标,构建高校核心竞争力比较模型,为我国高校核心竞争力分析提供理论支撑和延伸核心竞争力理论在高校发展方向的探索[2]。本研究旨在建立高校核心竞争力评价指标,依据指标计算高校竞争力的评价值[3],使得高校核心竞争力量化与比较。相应的评价体系能让高校认识自身的问题,找到自身薄弱环节,从而制定相应的策略,有效提升高校核心竞争力。

1 高校核心竞争力评价体系与比较模型

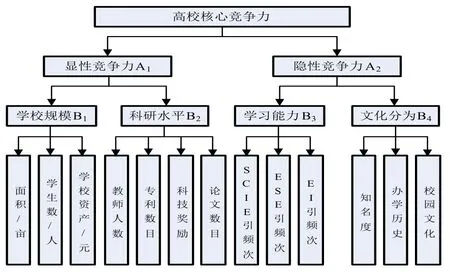

数据来源:在中国知网上搜索“高校核心竞争力”对2000-2015年的检索文章进行分类与归纳。初步分析高校核心竞争力的部分评价指标。根据《2014年中国高等学校年鉴大全》和《2015年中国高等学校年鉴大全》中的部分高校提供的数据进行整理与分析,继续完善评价指标以及确定各指标的权重,如图1所示。

图1 高校竞争力评价指标

图1中,通过在CNKI中搜索高校核心竞争力关键字,并根据相关文献得出高校核心竞争力的25个影响因子,最终从中确定13个关键影响指标。利用层次分析法建立相应的评级体系,两个一级指标:显性竞争力A1与隐性竞争力A2;四个二级指标:学校规模B1、科研力量B2、学习力B3、文化力B4;十三个三级指标。

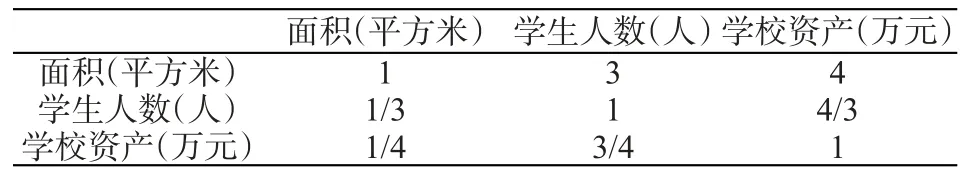

指标之间具有明确的比较程度,根据两两重要性的比较方法计算重要性判断矩阵[4]。判断矩阵表示表1所示。

表1 学校规模各要素的比较标度

表1对应的判断的矩阵如下所示。

科研技术生产力要素比较标度如表2所示。

表2 科研技术生产力要素比较标度

表2对应的判断的矩阵如下。

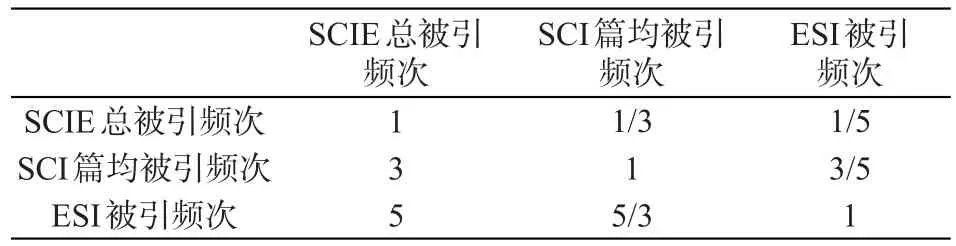

学术影响力各要素比较标度如表3所示。

表3 学术影响力各要素比较标度

基本科学指标数据库ESI(essential science indicators)用来衡量科学研究绩效以及追踪某一领域发展分析的评价方式。ESI热点论文:体现在某一学科领域的权威性,要求在最近两年的论文被引次数排在0.1%以内的论文。

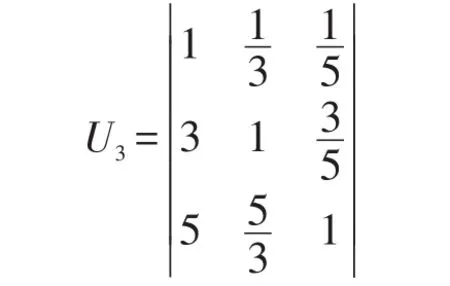

表3对应的判断的矩阵如下:

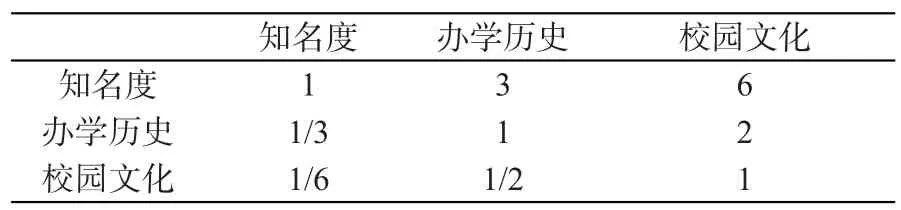

文化氛围各要素比较标度如表4所示。

表4 文化氛围各要素比较标度

表4对应的判断的矩阵如下:

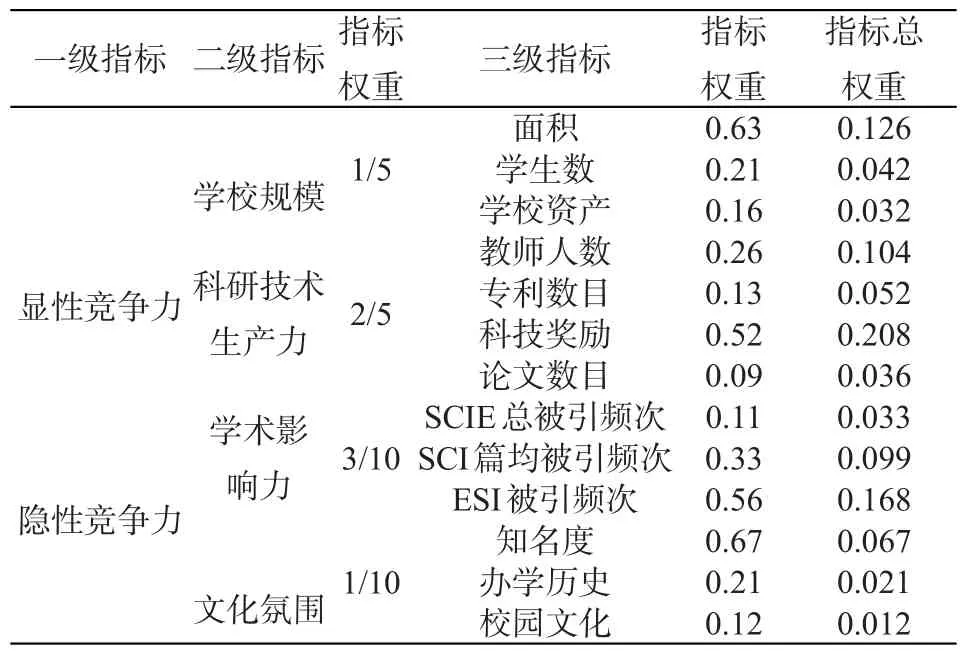

高校竞争力评价指标权重如表5所示。

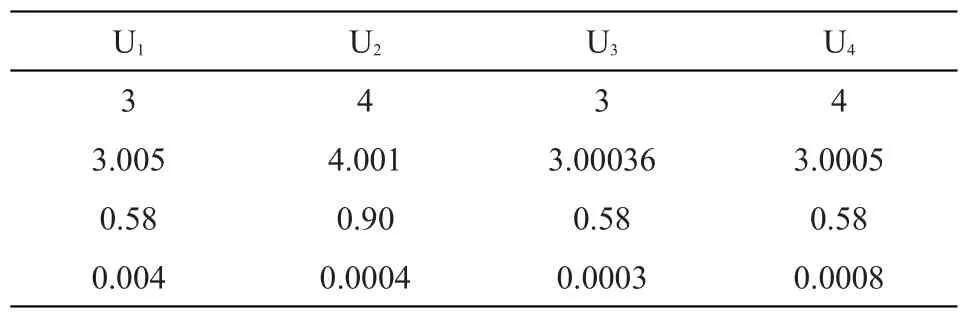

一致性检验:U表示n阶矩阵,Umn表示高校竞争力要素之间的相对标度,将判断矩阵的最大特征根值,用CR=CI/RI加以检验,CI是一致性指标,RI是层次分析法中平均随机一致性指标,CR是一致性的比例。规定CR〈0.1时,认为矩阵U的各要素标度是合理的,如果CR的值大于0.1,则需要修改矩阵U各要素的相对重要标度值,如表6所示。

表5 高校竞争力评价指标权重

表6 一致性检验结果

2 实证分析表示

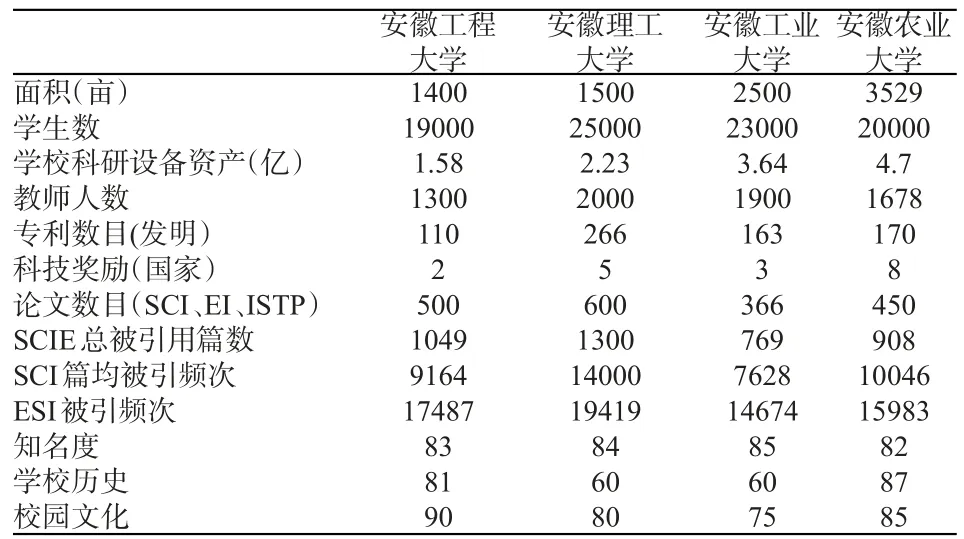

本研究以安徽工程大学、安徽理工大学、安徽工业大学、安徽农业大学为例,通过数据的收集整理得到各校的基本情况,如表7所示。

表7 2015年四所大学的基本情况

首先,建立高校竞争力模糊集合。一级指标构成A1(显性竞争力),A2(隐性竞争力)集;二级指标构成B1,B2,B3,B4(学校规模,科研技术生产力,学术影响力,文化氛围);三级指标构成C1(面积),C2(学生数),C3(学校资产),C4(教师人数),C5(专利数目),C6(科技奖励),C7(论文数目),C8(SCIE总被引频次),C9(SCI篇均被引频次),C10(ESI被引频次),C11(知名度),C12(办学历史),C13(校园文化);(它们对应关系是 A1={B1,B2};A2={B3,B4};B1={C1,C2,C3};B2={C4,C5,C6,C7};B3={C8,C9,C10};B4={C11,C12,C13}。

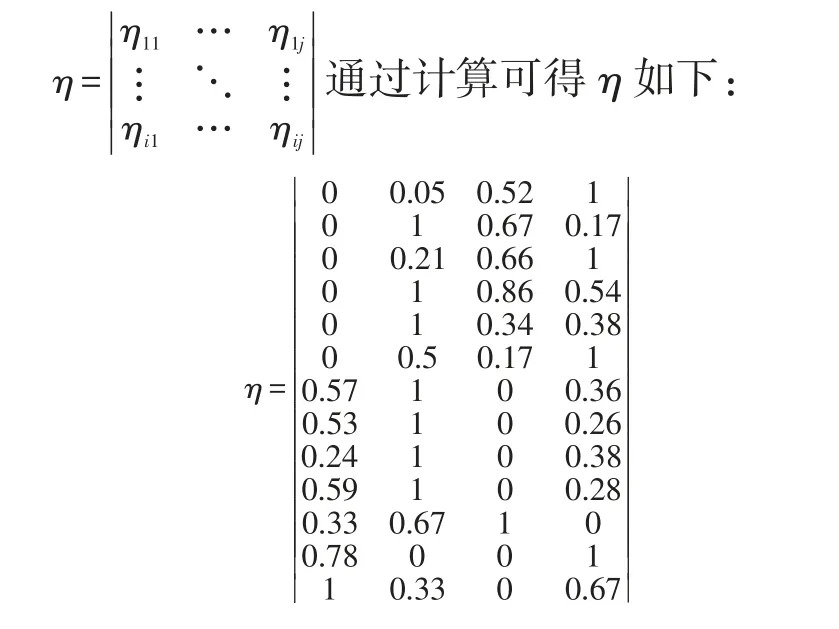

其次,计算隶属度函数与模糊矩阵,如下:

上式中,x对应的是各个指标的值,xmin是同级各个指标的最小值,xmax是同级各个指标的最大值。μ为指标的隶属度,其值域是[0,1]。

高校竞争力D的计算公式如下:

上式中,r是各级指标的权重。通过上述公式计算可得:

r={0.26,0.042,0.032,0.104,0.052,0.208,0.036,0.033,0.099,0.168,0.067,0.021,0.012}。建立模糊矩阵η如下:

经计算可得四所高校的竞争力为:D={0.2114 0.707 0.3939 0.7183}。依据计算结果可知,安徽农业大学的竞争力得分最高。

3 结论与建议

3.1 扩大基础设施的投入,形成科学管理体系

加大基础设施的资金输入,科学规划,有效整合社会资源。同时高校是一个有别于企业的组织,同样需要科学的管理体系支撑其发展,正确办学方向是引领高等院校发展的源泉,科学的管理和运行的实施是实现高校快速发展的保障。管理手段和运行体制的进一步完善要以提高核心价值观为中心,以绩效作为推动力,通过提供长期牵引力和充分的创新活力为高校发展提供保证。

3.2 提高论文发表的“量”

提高论文发表的“量”包含两方面的内容。一方面是论文数量的增加。论文是科研成果最直观的展示,是作为科学水平的重要衡量指标,应该鼓励教师与学生对科学研究的深入,形成更多的科学成果,推进学科的科研水平,另一方面就是论文的质量,高等院校在追求论文数量增长的同时,更应该注重论文质量的提升。

3.3 丰富校园文化,形成校园文化特色

高校的核心竞争力基于其文化氛围浓厚程度,积极的文化精神是高校学术发展与繁荣的重要基础和独特资源。优秀校园文化和精神的形成与发扬需要经过不断的学习与沉淀,也要有充分的继承、发扬与创新。文化传承与创新能力是高校发展最基本和持久的动力,是高校核心竞争力的源泉。建设具有深刻内涵的独特的校园文化,才能使高校保持长久的竞争优势和充足的发展潜力,这是增强高校核心竞争力的关键。

参考文献:

[1]简世德,邹树梁.高校核心竞争力研究综述与前瞻[J].理工高校研究,2010(4):20-23.

[2]夏良康.基于层次分析法与模糊数学法的创新型产业集群的评价研究[J].管理观察,2014(1):71-75.

[3]马思捷,谢合明.多层次模糊综合评价法在校园招聘中应用[J].中外企业家,2012(3):146-148.

[4]马丽丽,田淑芳,王娜.基于层次分析和模糊数学综合评价法的矿区生态环境评价[J].国土资源遥感,2013(3):165-170.