胺碘酮治疗急性心肌梗死后室性心律失常临床效果分析

2018-04-04范琼艳

苏 洁,范琼艳

(新疆喀什地区莎车县人民医院心内科,新疆 喀什 844700)

1 资料和方法

1.1 一般资料

2016年1月至2017年2月在我院进行心肌梗死后室性心律失常的患者为研究对象,通过采集病史和检查,选择其中60例符合本次试验要求的患者为研究对象,其中男35例,女25例,年龄20~45岁,平均年龄在35.24±9.02岁。所有参与患者均自愿签订同意书,自愿参加本次研究。

入选标准:符合临床诊断标准的急性心肌梗死后室性心律失常患者。

剔除标准:患有其他精神疾病的患者;患有其他的心脏疾病;影响急性心肌梗死患者治疗后精神状态的因素;无法正常沟通者。

1.2 设计分组

在进行实验前,使用数字发生器将患者随机分成两组,实验组(n=30)包括男16例,女14例,平均年龄(36.38±5.36);给予胺碘酮治疗,而对照组(n=30)包括男19例,女11例,平均年龄(37.92±4.72);使用利多卡因治疗。

1.3 方法

实验中,对照组患者给予利多卡因静脉注射,初次使用时静脉推注50~100 mg,观察患者的心率情况,在患者心率有所改善后进行静脉缓慢泵入1~4 mg/min,30 min后观察患者的心率情况,当患者出现明显治疗效果后缓慢静脉泵入1~2 mg/min,持续2~3 d,治疗过程中一定要控制总剂量,1 d内注射剂量不超过1200 g,1 h内剂量不超过

300 g,避免药物过量损伤肝肾功能。

实验组进行胺碘酮治疗,首先取150 mg胺碘酮于5%的葡萄糖中进行稀释,在10 min内,缓慢推注10 ml,观察患者的心率情况,静脉泵入1.0~1.5 mg/min,在6 h后,当患者症状缓解后逐渐的减少剂量,当病情可以控制后改用口服。

1.4 统计学分析

数据采用SPSS 20.0软件包对进行分析,计量资料以“±s”表示,应用t检验,计数资料用x2检验,以百分数(%)表示,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

实验组患者的治疗效果明显高于对照组,数据差异有统计学意义,(P<0.05)。实验组(n=30)显著效果15例,具有效果12例,无效2例,死亡1例,有效率27例;对照组(n=30)显著效果9例,具有效果10例,无效7例,死亡4例,有效率19例;

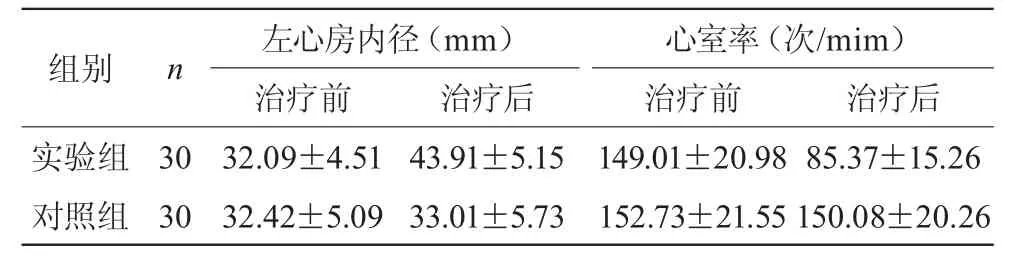

通过对比两组患者的治疗前后心室率和左心房内径,实验组患者的左心房内径明显比对照组患者的大,而心室率却比对照组患者的低,二者差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者左心房内径和心室率比较(±s)表1 两组患者左心房内径和心室率比较(±s)

表1 两组患者左心房内径和心室率比较(±s)表1 两组患者左心房内径和心室率比较(±s)

组别 n 左心房内径(mm) 心室率(次/mim)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后实验组 30 32.09±4.51 43.91±5.15 149.01±20.98 85.37±15.26对照组 30 32.42±5.09 33.01±5.73 152.73±21.55 150.08±20.26

实验组患者在使用胺碘酮后,肠道不适、头晕、心律失常等不良反应的出现率相比于对照组使用利多卡因的不良率明显较低,数据差异具有统计学意义,(P<0.05)。实验组肠道不适2例,头晕头痛1例,心律失常1例,发生率4;对照组肠道不适4例,头晕头痛3例,心律失常4例,发生率11;

3 讨 论

本次研究通过利多卡因和胺碘酮的对比,胺碘酮组患者在治疗过程中,对于急性心肌梗死后室性心律失常效果显著,并且患者的不良反应率相比其他药物具有更好的效果,安全价值高,临床上值得推广。

[1] 荆 珍,王 晶.胺碘酮治疗急性心肌梗死后室性心律失常临床分析[J].首都食品与医药,2017,24(20):70-71.

[2] 杨丽虹.胺碘酮与利多卡因治疗急性心肌梗死后室性心律失常临床疗效分析[J].中华灾害救援医学,2017,5(09):512-514.