传播链,具象绘画的整体性

2018-04-02DuanLian

段 炼(Duan Lian)

导读:在布达佩斯的匈牙利国家博物馆和国立美术馆看画,我从传播学视角看到了具象绘画的整体性。就艺术的发展史而言,整体性是20世纪以前西方艺术的审美原则,起源于古希腊时代,这一原则贯穿了2000多年的西方艺术史。就艺术批评的理论和方法而言,通过读图而揭示艺术的整体性,是20世纪西方现代批评之发展进程的划时代分水岭。整体性的建构,使形式主义和现代主义大功告成,随后便有解构主义出现,当代批评得以登台亮相。因此,讨论整体性问题,有助于我们理解20世纪西方艺术理论和批评方法。

一、传播模式:匈牙利国立博物馆

到达布达佩斯的第二天上午,我去参观匈牙利国立博物馆,那里有圣女图像500年大展,主要展出文艺复兴以来描绘夏娃和圣母等《圣经》中女性形象的绘画。虽然从视觉文化的角度说,圣女图像在绘画中的演变和发展,是观照艺术史的一个独特视角,但我对宗教主题并无特别的兴趣。

“圣战涂鸦” 图片展

因此,我入馆后并未直奔圣女画展,也不是按馆藏陈列的时序观展,而是按展厅的空间位置挨个看去。很快我便看到匈牙利社会主义时期的艺术,第一件让我留意的作品,是匈牙利领导人同苏联领导人在一起的绘画,属于社会主义现实主义风格,让我联想到中国美术界在“文革”结束时大量出现的“你办事我放心”绘画。

我对这类绘画有点视觉疲劳,便环顾左右,却看见了博物馆的用心:在领袖绘画的两边,挂满了社会主义建设的摄影图片,起到了语境和前文本的作用。然后我看到一幅大照片,像是群众集会的场景,照片旁边挂着破旧路牌的实物,牌子上的路名被画上了红叉,或是被一条红线斜画而过。其中一个路牌上的字,我认出前半是“列宁”,后半是匈牙利语,我查了一下手机词典,是“城市”,看来那路牌所指的街道或小区之名,该是“列宁城”。尽管我未查阅历史,但我猜测那些红叉涂鸦是苏联倒台时的产物,可视作领袖像的后文本。

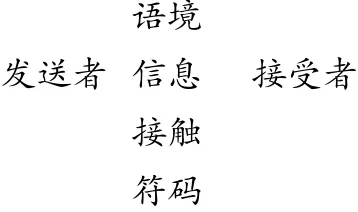

当代批评理论中关于文本语境以及上下文、前文本和后文本的概念,同雅各布逊(Roman Jakobson,1896-1982)的传播模式相关。雅氏在1958年的长文《语言学与诗学》中,描述了传播的六大要素:

这一传播模式所示,是艺术家从横向传播链的左端起点处,将信息编入绘画作品,使之成为图像符码,观画者通过看画而接触绘画图像,并接受画家传递的信息。在这过程中,无论编码还是解码,都需要相应的语境,而传播就是在这语境中实现的。从雅各布逊的角度再看上述布展的用心,策展人的意图昭然若揭:苏联道路行不通,因为社会主义现实主义是对现实的粉饰(前文本),所以虚构的现实会在涂鸦中轰然崩塌(后文本)。

博物馆的布展用心不只于此。二楼正中十字交叉的大厅,是四个画廊的交汇处,大厅里布置了一个特别的展览,其语境与符码的关系,与雅各布逊的传播模式相互诠释。这一模式的纵向之链,揭示了展品的结构:外层为符码,内层为信息;一层接触符码,一层接受信息。展览名为“圣战涂鸦”,展出摄影、影像、实物和复制装置,这便是我所接触的符码。这些图像展示了某宗教的圣战分子对基督教堂的破坏,以及痛失亲人的基督教徒的悲哀场景,这便是我所接受的信息。

就历史语境而言,世界两大宗教皆起源于地中海东岸地区,后来一教转向欧洲,原地所留不多,而另一教则留在原地。两大宗教在历史上不断发生冲突,例如为了争夺圣城而在千年前发生的十字军东征。在两大宗教重叠的地区更是冲突不断,例如200年来希腊与土耳其的战争,以及20年前斯拉夫国家在科索沃的战争。到了21世纪,战争变换了方式,出现了人肉炸弹,不仅攻击平民,更攻击教堂。

客观地看,历史上这些冲突和战争的双方,无一例外都会破坏对方的宗教场所,恰如展览的图片所示,毁坏的教堂一片瓦砾,断垣残壁上满是涂鸦,而涂鸦的内容则是极端的宗教口号、政治宣传、谩骂诋毁和污言秽语。我作为观展的局外人,不带宗教偏向,相对容易中立地看待图片中的涂鸦信息,也相对容易获得图片摄制者的信息,以及策展人所要传达的信息。

但是,我若主观地看,要么会应和策展人的意图,对“圣战涂鸦”表现出义愤填膺,要么会反过来说这个展览是赤裸裸的宣传,是一种宗教对另一种宗教的批评和控诉,甚至诋毁和排斥,而这正好就是此展所欲揭露的。这就是说,雅各布逊的传播模式,为观图者和信息接受者提供了客观和主观的可能视角,提示了“兼听(看)则明”的重要性。

作为雅各布逊模式中的信息接受者,如果我将观展的客观眼光,同来自北美的自我意识(主观眼光)统合起来,面对作为符码的展览图像,我会这样看:在西方国家不可能出现这种赤裸裸的宣传性展览,因为如此明显的宗教倾向性,不符合西方民主所信奉的“政治正确”理念。毋庸讳言,匈牙利是东欧国家,无论在地理上还是政治上,都不是西方国家。尽管匈牙利脱离苏联阵营已快30年了,但不民主的思维方式却仍然残存在匈牙利人大脑沟壑的深处,不经意间就会溜出来。若是在西欧或北美,这样的展览只能出现在教会内部,若出现在公共场所,尤其是国家博物馆,那么多半会被强行关闭,策展人和馆方也会承担责任,甚至有可能被诉诸法律。

言说至此,我借助雅各布逊的传播模式,而换一个角度观看,不料竟看到了展览的诡异:若这个展览受到行政干预,不仅被关闭,而且有关人士遭受处罚,那么这又正好说明了“政治正确”这一民主理念的不民主之处。毕竟,民主需要言论自由,只有一神教才反对异端邪说。

视角的变换揭示了艺术的悖论,这既是雅各布逊传播模式的多元性,它提供了多角度观看的可能性,也是这一模式的深刻之处,有助于发掘作品的深层含义,哪怕这含义不是作者和策展人的初衷。雅各布逊是一位形式主义者,形式主义注重作品本身。在我看来,作为符码的“圣战涂鸦”展,实际上打了一个擦边球:既是艺术展,又不是艺术展,是以艺术之名,行宣传之实。

《捣乳妇》局部 蒙卡契

《负柴女》局部 蒙卡契

形式主义看重作品的整体性,注重分析整体中不和谐的局部,并在不和谐中揭示潜在的一致性,从而将局部构建为整体,这是结构主义的基本理念。“圣战涂鸦”的擦边球、我变换视角而对展览作出的判断、我在传播链上对展览的阐释,皆是局部的片面的零碎的孤立的观照。我借雅氏传播模式而将这些碎片统合起来,使片面之和,构成一个尽可能全面的整体:这是一个宗教主题的展览,其当代性的意识形态价值,超过了500年圣女图像展的文化价值。

二、部分与整体:匈牙利国立美术馆

下午参观匈牙利国立美术馆,其藏品大体上可分写实主义的具象绘画和20世纪的现代绘画两大部分。这里使用“大体”和“基本”二词,是因为馆内陈列的绘画给人以整体感较强的视觉印象。

《剥玉米》局部 荷罗塞

匈牙利19世纪后期的具象绘画大师中,西蒙·荷罗塞(Simon Hollosy,1857-1918)及其名画《剥玉米》(1885)是我在20世纪70年代学画时就看熟了的,此画描绘一对青年男女在粮仓剥玉米皮的间隙,男子突然抱住女孩亲吻。几十年前看的是印刷品,现在见到原作,有条件细读。这一读便要较真,不愿像当年那样人云亦云,将此画仅仅说成是现实主义作品,说成是再现了劳动中的爱情场面,反映了农村青年的质朴和纯真。在写下这几句老生常谈的文字时,我上网查了一下,见百度的说法仍旧如此,只是多用了一个正确的关键词:风俗画。

欧洲风俗画的传统绝不只是写实再现,而主要是讽喻性的。看完整个国立美术馆后,我退后一步来回想和反思,认为正是讽喻性将各不相同的具象绘画统合为一体,包括再现的和表现的绘画。《剥玉米》画了两个年轻人,男子背朝观众,画家只描绘了少女一人的面相。细读其面,她的眼神是探究和询问式的,她要在与男子的对视中,向对方提出问题,并探寻答案。与这眼神相配,她对男子的突袭半推半就,既羞涩,又兴奋。

欧洲的风俗画通常以画名来点题,例如荷兰文艺复兴后期勃鲁盖尔的绘画。荷兰与德国同属北方国家,同属日耳曼大文化圈。荷罗塞学画于德国慕尼黑,他与勃鲁盖尔的风俗画有相近的讽喻特征。从符号学角度说,这类绘画的题名通常是一个指示性符码,所指是多层面的。其浅表层面,便是人云亦云的写实主义反映论,也就是再现“剥玉米”的劳动场景。但是在剥玉米皮的写实主义表层之下,此画的讽喻性至少还深入到另外两个层面:一是物理的层面,就是借剥玉米皮来转喻剥衣服;二是心理的层面,是从剥衣服而再次转喻,指的是剥去少女的羞涩。一旦剥去这两层,少女之心便荡然无存,一个即将像收获的玉米一样成熟的女人含苞待放。

从叙事学角度说,这幅画描绘的是剥玉米行为过程中的一个片段,这一片段发生在剥衣服之前,只是故事的开端,还不到高潮阶段,而结局更无法预料。不过有一点可以预料,这就是在突袭之后,就应该是故事高潮的画面了,而这个画面描绘什么(宽衣云雨抑或怒扇耳光)以及怎样描绘,则可以揭示故事的结局。

所以,细心的读者其实还可以再深入读出更多的讽喻层次,也即“寓意”。在层层解读的过程中,只要读出了画名的语言符号和画面的图像符号所指示的隐意,我们便不能再说此画是现实主义或写实主义的,而不得不换用一个外延更宽泛、内涵也更具有包容性的整体性术语“具象绘画”,来讨论《剥玉米》的故事及其讽喻,特别是关于人性的终极寓意。

上述读图的层层解码过程,呼应了雅各布逊传播模式中纵向排列的从符码到信息的结构机制。在阅读“圣战涂鸦”时,我看重从信息发送者到信息接受者的横向传播过程,这一过程将零碎的部分串联为一个整体。现在阅读《剥玉米》,我看重雅氏传播模式的纵向结构,也就是表层结构和深层结构的合体。表层和深层这对范畴是结构主义的关键概念,如前已言,雅各布逊是结构主义者。在《剥玉米》一画中,贯通图像之表层结构和深层结构的表意机制,便是讽喻,贯通的终点即是寓意,而终点距离表层符码究竟有多远,则是一个关于层次的话题。

这就是说,寓意的深刻在于意识形态。在国立美术馆,我进一步看到了讽喻之于整体性的作用,即以“具象绘画”的形式概念,来统合写实绘画和现实主义,统合历史绘画和宗教题材之类不同的部分,而统合的可能性,便得自讽喻之贯穿其中的表意机制。

在《剥玉米》之后,我还看到了两幅同样早就眼熟的具象绘画,即匈牙利另一位艺术大师米哈伊·蒙卡契(Mihaly Munkacsy,1844-1900)的名画《捣乳妇》(1872)和《负柴女》(1873)。与荷罗塞相较,蒙卡契似乎更写实、更再现,但他的画却仍是讽喻的,只不过不是关于性爱的讽喻,而是社会批评的讽喻,是意识形态的讽喻。这两位画家的三幅具象绘画都描绘社会下层小人物的劳动场景,《捣乳妇》画的是一位老妪在家庭作坊里捣制奶酪,《负柴女》画的是一位疲惫的捡柴少女在林中水边歇息。由于这两幅画再现了劳动者的日常生活状态,我国美术界过去便一直沿袭前苏联美术界的说法,将蒙卡契说成是现实主义者和批判现实主义者。但是,现实主义只是表层符码,其深层信息是讽喻。蒙卡契生于德国,后来在维也纳和慕尼黑学画,倾情于风俗画。若说荷罗塞的风俗画是苦中作乐,那么蒙卡契便是哀而不怨,他描绘的是普通人对自身生活状况的麻木和忍耐,其中的讽喻是关于社会道德的,这与荷罗塞的情爱道德一样,也是人性的一种终极寓言。正是在这一点上,蒙卡契与荷罗塞被统合起来,并与其他画家的作品一道,构成了匈牙利具象艺术的整体。

这样,雅各布逊传播模式的横向之链和纵向之链在具象画面上十字相交,既统合了传统艺术,也统合了现代艺术,尤其是20世纪初的表现主义绘画和新艺术风格绘画。关于前者,我偏爱哈诺斯·瓦萨里(Janos Vaszary,1867-1939)。这位画家从德国写实绘画起步,随后受法国巴比松画派的自然主义和印象派的影响,终以表现主义而功成名就。国立美术馆陈列的《化妆舞会》(1907)一画,是瓦萨里个人历史的视觉叙事,其具象的绘画性,例如用笔用色等形式因素,揭示了画家从德国传统到法国影响再落脚于德法两家表现主义的整个艺术历程。这当中的整体性,具有明显的历时特征。

关于新艺术的装饰风格,我偏爱阿拉达·克罗斯佛(AladarKorosfoi-Kriesch,1863-1920)。这位画家深受维也纳分离派的影响,以新艺术的装饰性来描绘中世纪的历史题材,例如双联画《克拉拉·萨奇》(1911)。虽然此画描绘的是14世纪贵族之家的仇杀故事,但贵族女子的服饰是20世纪初的新艺术风格,而在这风格的背后,却是表现主义的神秘隐喻。与此相似,他的《万圣节》(1914)也是隐喻的,此画以阴森与火红的对比色调而将蒙克(Edvard Munch,1863-1944)式的心理恐怖与斯图克(Franz von Stuck,1863-1928)式的象征恐怖合二为一,营造出表现主义的神秘感,其符号指向仍是关于人性的终极寓意。

《化妆舞会》局部 瓦萨里

《圣母拜访》局部 佚名

《万圣节》 克罗斯佛

三、倒读艺术史:从解码到编码的倒叙

我逛美术馆的习惯是:若馆藏陈列值得多看,那么从头到尾看完后,我不会出门离开,而是回头再看一遍,从尾至头,甚至来回多看几遍。重看不是泛泛而看,却是有选择地看,细读某幅画的某一局部,追究此画为何值得看。回头重看了国立美术馆的上述作品后,我来到了中世纪和文艺复兴时期的画廊,被一位佚名大师的《圣经》题材绘画《圣母拜访》(1506)深深吸引。

此画虽属文艺复兴,但没用当时流行的晦暗的酱油色来统一画面调子,而采用了新艺术风格的明亮色彩。不仅如此,画家的着色之法,是分块涂染,构图设色以原色和间色为主,色与色之间,既无光源色的联系,也无环境色的相关,但这些色块的并置却又十分协调。再者,画中轮廓虽未勾线,却因分块着色之故,给人以较强的线性感,而画中圣母身躯的主线条竟然是弧形的曲线(圣母怀孕之故)。这一切具有很强的装饰性,与几百年后的新艺术风格遥相呼应。

面对这幅画,我的大脑快速运转,在记忆的储存中搜寻文艺复兴时期类似风格的画家及作品,可惜没有搜到,仅有波提切利(Sandro Botticelli,1445-1570)勉强相似,但波氏绘画的装饰性没那么强。

那么,这幅独一无二的个例,能不能成为文艺复兴和具象绘画之整体的一部分?思考这个问题时,我想到了国家博物馆的圣女图像500年大展。这幅挂在国立美术馆的画,是装在防弹玻璃框里的原版,其重要性显而易见。如此重要的画作,主题又如此对路,应该送到国家博物馆参展。无论是因何未参展,在我的视觉感受中,这幅画都将两个馆的具象绘画联结了起来,其联结点是主题,而《圣母拜访》的“圣经”主题是寓意的。此画叙述《新约》中“天使告知”后玛利亚去拜访伊丽莎白的故事,其寓意有如《新约·路加福音》颂歌所咏:“叫有权柄的失位,叫卑贱的升高;叫饥饿的得饱美食,叫富足的空手回去。”这是耶稣降生后的使命。

《克拉拉·萨奇》 克罗斯佛

《克拉拉·萨奇》局部 克罗斯佛

或许,我回头倒看展览是个隐喻,不仅将国立美术馆独一无二的绘画《圣母拜访》,同国家博物馆的500年大展联系了起来,而且还将其同500年后的新艺术联系了起来,使这些各自独立的部分合为整体。表面看,这两个联系分别是主题和风格的,但在表面之下,却是一种叙事,是艺术史的倒叙:从20世纪初新艺术的装饰性和表现主义,到19世纪的风俗画,再到文艺复兴的讽喻传统。这倒叙的线索,是传播之链。若说顺叙是从雅各布逊的信息发送者(作者、画家)经由符码(作品、图像)而抵达接受者(读者、批评家),那么,我回头重看,便是反向倒叙,是从读者经由作品而抵达作者的逆向叙事。

对读者来说,前一顺叙的过程是被动接受的过程,而后一倒叙的过程则是主动反应的过程。在我看来,这是读者反应批评与读者接受批评的微妙而重要的区别。之所以重要,是因为后一过程的主动性赋予符码以所指寓意,也就是我在两个馆内读图所揭示的终极寓意。

就雅各布逊的传播模式而言,无论是从作者到读者的顺叙,还是从读者到作者的倒叙,这两条横向的传播之链皆以作品符码为相会点,而作品的表层结构和深层结构也以纵向贯通的方式而同横向链交汇于符码。正是这十字交汇之点,成为各孤立部分的统合中心,据此而有了具象绘画的整体。

为什么要讨论艺术的整体性?从艺术史的角度说,整体性是20世纪以前西方艺术的审美原则,可以追溯到亚里士多德,这一原则贯穿了2000多年的西方艺术发展。若看不到一代一代的艺术家们对整体性的审美追求,我们对艺术史的理解便是琐碎的。从艺术批评的角度说,通过读图而揭示艺术的整体性,是20世纪西方现代批评理论和方法之发展进程的划时代分水岭。整体性的建构,使形式主义和现代主义得以大功告成,随后便有解构主义出现,当代批评得以登台亮相。因此,若不讨论整体性问题,我们对整个20世纪西方艺术理论和批评方法的理解,将不得要领。

进一步说,艺术中部分与整体的关系,由纵横相交的传播之链来贯通,这使图像解读得以超越内部研究与外围研究的鸿沟,从而使形式分析与语境探讨得以互补,使现代主义与 当代批评得以互惠。这是传播学之于读图的作用,是将传播学引入艺术史、艺术批评和视觉文化研究的价值所在。