陈安健《茶馆系列》的20年

2018-04-02王娅蕾WangYalei

王娅蕾(Wang Yalei)

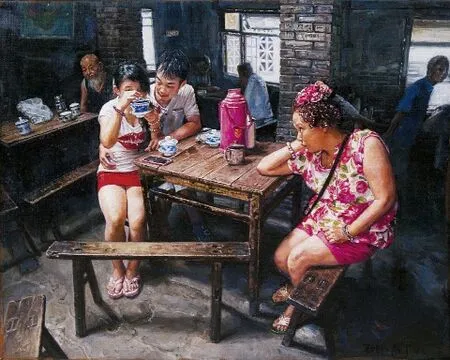

茶馆系列——帅》 陈安健 布面油画 200cm×165cm 2014年

现在已经不是在绘画中追问绘画性的时代了。19世纪末的法国画家们可以在一条小路、两堆草垛前面反复描绘,用笔和油彩表现同一物体的形态在不同光影下的效果;20世纪初的美国画家们则探索用柔软的颜料模拟工业化和逻辑化的视觉;到20世纪末,再用此类原始的手段去反复画一个母题,往往会被视为作业,而不足以称为作品。21世纪初,全世界的画家们都在从书中寻找表达,从网上获取灵感,在交谈中刺激观念的生成。但绘画始终是手上的事儿,画得够多了,有些答案会自动浮现。

像陈安健这样画一间老旧茶馆能画20年的画家,在这个时代太罕有了。从1999年为重庆黄桷坪街上的“交通茶馆”画下第一张油画开始,陈安健的《茶馆系列》一发不可收拾地走到了2018年,而且还在继续。他画得慢,30cm×40cm的小幅油画至少也要画上一个月,2米左右的大画则两年不超过3张。到第19个年头走完,这个系列也不过完成了200件左右。而他同时代的画家,有些人在拍卖市场上流转过的作品都超过了这个数。这可能也是陈安健一直籍籍无名的原因——单看一张《茶馆系列》,不过是一件描绘川地市井民俗的写实绘画,在达到一定规模之后,这个系列才构成了现象,而这个规模的数量级,是需要时间积累的。

说陈安健籍籍无名,当然是对比他同时代的画家来说的。作为77级油画系的“老川美”,陈安健赶上了中国当代艺术史上开天辟地的时代,很多同学的名字直至今天仍在各个艺术媒体、榜单和教材上光芒四射;而作为班里年龄最小的学生之一,陈安健只是埋头默默画画,周末按时回家——作为为数不多的重庆本地学生,一直走读的陈安健也错过了川美寝室文化的巅峰时期。除了画过一段时间的藏族题材之外,陈安健没跟上任何一道“前卫艺术”的潮流。但能考上当时的川美,基本功是没话说的,他曾在工作室里翻出读书时在重庆解放碑画的人物速写,线条干脆,结构准确,放在今天依然是高分作业。

老同学程丛林和叶永青都曾经说过,陈安健遇见茶馆,这味道才“对了”;陈丹青也曾撰文说:“我们可能会同意:国中零星可见的‘风情画’,大抵是矫饰的、低层次的自然主义。陈安健笔下的茶客百态则无不蒸发着真的市井气,因他自甘于做一位蜀乡的市井——茶客就茶,并非钟情于饮,而是与老茶馆世世代代朝夕旦暮的日常氤氲相厮守。”那一代画家对陈安健作品中的气息是非常熟悉的,四川乃至整个中国的当代艺术都是从这样本真的写实和质朴的人文情怀中生发起来——从“文革”的“红光亮、假大空”的宣传套路中逃出来,回到“人”的真实环境和情感中来,画青年少年的爱情和忧郁,画家族的记忆,画当下的日常生活,画对历史的反思。那时的艺术不“洋气”,因为所有的中国人都不洋气,包括曾经是潮流中心的上海,也充斥着工农兵的审美。四川画家们对乡土和现实的描绘,诚实地击中了中国人的共情点,也写就了中国自己的艺术史。但陈安健开始画《茶馆系列》的上世纪90年代末,最早画乡土世情的四川画家们几乎都已完成了转型,“视觉”和“观念”大行其道,陈安健晚了一步。

晚一步没关系,陈安健还是默默画自己的画,拿茶馆当另一个家——20多年来,只要没有特殊情况,陈安健每天必到交通茶馆,和很多同样几乎每天泡茶馆的老茶客相处如家人。

《茶馆系列—光胴胴高手》 陈安健 布面油画 51cm×44cm 2016年

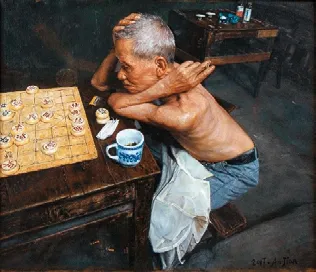

《茶馆系列——田棒棒走黑棋》 陈安健 布面油画 110cm×78cm 2010年

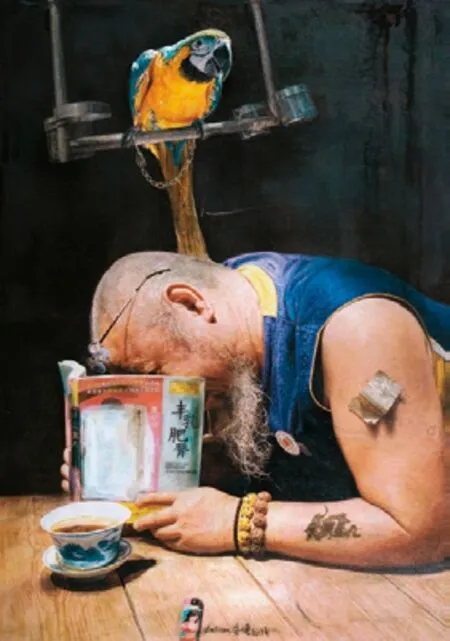

《茶馆系列——粉丝》 陈安健 布面油画 88.5cm×121cm 2013年

《茶馆系列——大花》 陈安健 布面油画 41cm×33cm 2017年

艺术家笔下的家人往往是根据画面或情节需要塑造的形象,陈安健画中的茶客角色反而是现实中胜似家人的存在。他的作品中有一种温情,是很多同类的年轻画家尚不具备的。

这种温情也是逐渐产生的。在2007年以前的《茶馆系列》中,陈安健对茶客的描绘最为客观,他在不同的作品中排布不同的构图、光影,用画风景画的手法来处理茶馆的布局——远景虚化、中景平面化、近景立体化,这些“景”有时是物件、有时是人。2003年和2004年的茶客大头特写系列则是完全的写实技法实验,站在这些作品面前,每个观众都能体会到画家的功夫:茶水色泽分层、泡沫泛起,发丝纤毫毕现,阳光下老人颈后的鸡皮肤似乎改变了画布的质感……纯粹的画家总会有忍不住炫技的阶段,自己满意的作品,你站在画面前就似乎能听见画家的得意。而到了2007、2008年,《茶馆系列》中开始出现一些固定的角色,比如一位“棒棒儿”(重庆对人力挑夫的称呼)、一位面相喜气圆润的长髯老大爷。此时画家的身份也在改变,从一开始完全的旁观者,到加入茶席,成为其中的一部分——这种转变在画面中的体现,是画家开始表现茶客之间的冲突,在人物群像的描绘中分出主次,对动态的把握更为精准,而且用画面中人物的视线和面部表情作为引导,力图让观者感受到画面之外的情节。这种介入感在2009年和2010年的作品中达到高峰,几乎每张画都是一个进行中的故事。

从出到入,从入再到出,2012年以后的陈安健成了茶客们的领袖和导演,他开始用茶客的形象和形态,来讲自己想要讲的故事。比如2013年的《茶馆系列——粉丝》是他看到莫言获诺贝尔文学奖的新闻有感而发:“画中的茶客看上去是莫言的粉丝,捧着一本纸张雪白、封面全新的《丰乳肥臀》读得入迷,但他摆出的是几十年前中国人偷偷阅读‘黄书’的姿势,可见他并不关心莫言描写的沉重社会问题,而是被书名的‘丰乳肥臀’所打动,是真读者,也是伪粉丝。我以这个角色来讽刺社会上不懂装懂的人们,他们总是摆出涉猎广泛的样子,对网上看来的信息夸夸其谈,却从未真正地了解事实,一如画面上方的鹦鹉,人云亦云,除了学舌,完全没有自己的思考和创造。这位‘粉丝’穿着中国传统的马褂,戴着蜜蜡和菩提佛珠,身上文着龙,胳膊上贴着摇摇欲坠的膏药,手边摆着他心中真正想看的‘丰乳肥臀’的打火机。这些细节无不表明他是个紧跟潮流的中国人,不仅仅是莫言的粉丝,更是流行文化的粉丝。所谓粉丝,没有别人的带领就失去了方向,寸步难行。”这件作品来自陈安健的摆拍,即让茶客朋友们根据他的设计摆出造型,他拍照采集素材后,再回到工作室加工成画面。近三四年他以此类创作方式画了几张大画参加全国美展之类的大展,也捧回了几枚大奖。期间对茶馆日常的描绘也在继续,尤其他的几位老朋友在《茶馆系列》中呈现了更生动的形态,比如2014年的《茶馆系列——老友茶语》、2015年的《茶馆系列——范大爷、刘大爷》、2016年的《茶馆系列——光胴胴高手》和《茶馆系列——花花》。

一间茶馆,几桌茶客,20年来的叙事语言一直在变化。2017年陈安健再次从茶馆抽离,这次不是抽离茶客,而是离析茶馆——将交通茶馆的元素简化为红墙和方桌,四方桌谈天下事,红砖墙看世间人。陈安健与《茶馆系列》已然成为一体,未来的演化方向也令人期待。对绘画这件事的坚守,演戏是演不来的,只能靠时间见证。

《废话系列》 陈安健 布面油画 51.7cm×53cm 2014年

《茶馆系列》 陈安健 布面油画 171cm×182.5cm 2015年