资本下乡与环境危机:农民应对行为策略及其困境※

——基于湖南汨罗市S村的实地调查

2018-03-29李俏金星

李 俏 金 星

一、 问题的提出与文献梳理

经济新常态下,伴随农业生产比较利益的下降、农业现代化和社会主义新农村建设的推进以及国家对农村一、二、三产业融合政策的引导,农业农村逐渐成为工商业资本竞相追逐和进入的“蓝海”。但在工商业资本为中国农村引入资金和注入活力的同时,也给乡村环境带来了难以承受之重。如:山西曾因采煤沉陷,导致8000多个村庄的近500万人因水资源破坏而“饮水困难”;湖南、广东等农村地区频现铅、镉等重金属污染问题;山东邹平因两家化工企业排放污水毒气而引发癌症村等。这些事件都突显了资本在下乡过程中因缺乏有效规制而对农民生活和健康所带来的风险。近年来农村环境危害问题已经引起我国政府的高度重视,2009年“以奖促治”政策出台,将农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染等列为整治重点;2016年中央一号文件指出,要逐步将农村环境整治支出纳入地方财政预算;2017年中央一号文件进一步强调要发力整治农村环境;2017年《全国农村环境综合整治“十三五”规划》更是明确将畜禽养殖废弃物资源化利用和污染防治作为农村环境综合整治的重要任务之一。但现实中农村环境形势严峻,问题依然突出,不仅存在着环保资金保障不足(韩冬梅、金韦秦,2013)、环保体制机制不完善(于华江、唐俊,2012)、基层政府环境执法不严等问题(宋晓丹,2012),农民作为环境利益主体的作用也没有得到充分发挥,且日益呈现出分裂和孤立无援的状态(曾睿,2017)。相比之下,作为获利对象的企业却处于高度统一的组织体状态(张玉林,2010)。在这种不均衡的对抗下,农民在资本下乡过程中一定程度上沦为“失语者”,无法表达自身诉求和维护权益,最终影响到城乡一体化进程的推进和社会公平公正的实现。

资本下乡作为改革开放以来的一种新生事物,发展时间较短,国内相关研究在2004年才开始出现,且主要集中在对资本下乡的内涵、动因、困境及其影响的探讨上。对于资本下乡的内涵,一种观点认为资本下乡主要指的是财政资金的使用问题,即通过对国民收入分配格局和财政支出结构的调整来增加对农业、农村、农民的投入,以最终实现“工业反哺农业、城市支持农村”的目标(田成川,2006);另一种观点认为,“资本下乡”指地方政府引进各种城市企业集中租赁农民的承包地,大规模种植经济作物或从事各种高投入、高附加值的现代农业现象(徐勇,2004)。对于资本下乡的动因,部分学者认为追逐经济效益是资本下乡的主要原因,正是在政策推力、农村拉力与资本逐利内生动力的推动下,资本下乡才成为热潮(赵祥云、赵晓峰,2016)。但也有学者通过调查指出,地方政府的鼓励才是资本下乡的主要动因,政府的鼓励并不基于经济效益考量,而是源于政治与治理逻辑的推动,是地方政府响应中央“农业规模化”、“现代化”的被动之举 (王海娟,2015)。然而,现实中资本下乡所遭遇的问题不少,如:经营管理不善、土地流转不稳定、外来资本与本土资源互动不畅,以及由于企业策略行为、政府过度干预、政企联盟而导致的农民与企业、政府间利益冲突等(郭亮,2011)。这些问题若不能得到合理解决,极易引发社会矛盾,影响社会稳定。整体而言,资本下乡有利也有弊,一方面可以促进农业增收、农业人力与技术资本的提升和农村合作性组织的发展,另一方面也有可能衍生小农挤出效应、公共利益受损及产业安全挑战(涂圣伟,2014),还需要合理界定资本下乡的范围与边界,加强社会规制,降低其负面影响。

有关农民危机应对行为,国外研究较为成熟。美国学者詹姆斯·斯科特就曾高度强调生存伦理的道德含义,认为“水深齐颈”的危机生存状态是形塑农民“生存伦理”的基础,而“生存伦理”进而成为农民应对行为发生的根本依据(Scott,1976)。在斯科特眼中,反抗问题不仅是一个卡路里和收入的问题,而是农民关于社会正义、权利与义务及互惠概念的问题(郭于华,2002)。 Almeida 和 Stearnsm(1998)将政治机会结构理论应用于对日本水俣病患者环境危机应对行为的分析,强调政治机会对应对策略结果的影响,即:当政治机会缺少时,应对策略的效果微弱;而当政治机会充足时,采取同样策略的行为者,在与政府、企业交涉时往往底气更足,最终实现目标的可能性也更大。对于农民应对外部危机的形式,国外学者通过对中国农村的调研发现,当前农民应对危机的行为日渐具有以政策为依据的“依法抗争”的特点,并形成了诉诸上级的“调解策略”和诉诸农民自己的“直接策略”两种形式(O’Brien和 Li,2006)。随着社会结构的变化,农民危机应对行为形式不断发生改变,更具有法律、政治上的合法性(O’ Brien,2008)。国内学者肖唐镖(2003)通过对江西农民危机应对行为的考察发现,农民行为经历了“三部曲”的变化,即:90年代初期以前,以单个人信访为主;90年代中期以后,以施加压力为特征的逼迫性行为为主;与此同时,暴力抗争的对抗性行为也开始出现。与之相似,于建嵘(2007)以对湖南衡阳农民危机应对行为的考察为基础,将农民行为划分为三个历史阶段:1992年以前为“日常抵抗”阶段;1992至1998年为“依法抗争”或“合法的反抗”阶段;1998年以后为“有组织抗争”或“以法抗争”阶段。近年来,农民的危机应对行为在目标上有所变化,从以税负问题为中心过渡到以土地问题为中心,从有关实际的利益侵害问题扩展到有关潜在的利益侵害问题,并日益表现出危机应对手段多样化、组织方式快捷化、资源动员开放化、抗争边界离散化特点(应星,2011)。

综上所述,国内外学界对于资本下乡与农民危机应对问题进行了深入分析,但既有研究多是针对以上两个问题单独进行研究,仅有少数学者关注到二者之间的关系,如李云新和王晓璇(2015)指出,资本下乡中的利益冲突主要集中在土地流转、生产经营和收益分配等三个环节,根源在于分配规则模糊性,从而为强势群体策略性分配利益提供了行为空间,基层政府和下乡资本更易结盟以合谋利益,导致合理应对成为农民的理性选择。但整体而言,此方面的案例分析与理论解释仍较为缺乏,系统性分析不足。

二、 资本下乡中的环境危机及其形成机制

本文调查地点为湖南省汨罗市(县级)S村,地处湖南省东北部,紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游。根据村委会提供的资料,该村共有村民12户,人口139人,其中,外出村民有83人,占村民总数59.7%;留守村民56人,占村民总数的40.3%,其中18岁以下与50岁以上占83.9%,18-50岁的青壮年留守村民只有9人,占16.1%。村内有水稻田约160亩,其中60亩以个人形式外包给其他村的种田大户,外包价格为300元/亩;100亩由村民耕种,净收入为400元/亩。村内还有旱地30亩,其中10亩退耕还林,另外20亩用于栽种玉米、芝麻、花生等,但多为满足自家消费。除种植业外,两户村民养牛,年收入2000-4000元不等。过去该村生猪养殖户较多,但近年因乳猪贵、市场波动大、风险大,养猪户骤然减少。根据调查走访发现,在留守的56个村民中,长期从事工副业的有13人,其余均不同程度地参与农业生产。务农村民中从事农业和养殖业的平均年收入不到5000元,外出村民家庭年收入平均3万元左右,以收入比重评判的话,已经是工商业为主、农业为辅的状态了。由此可见,S村具有当下中西部农村劳动力外流影响下“老人农业”和“空心村”的典型特点。

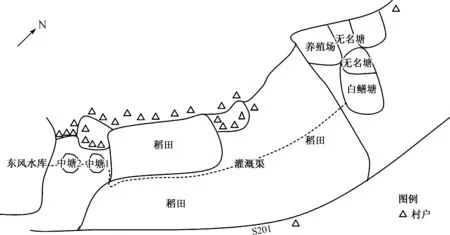

图1 S村地理位置分布图

资料来源:作者自制

1. 企业入驻的过程

J企业是一个生态农业科技有限公司,成立于2009年4月,注册资金1200万,主营生猪养殖业务。2012年,J企业与四川某生猪养殖公司合作,共同投资成立分公司,由四川某生猪养殖公司提供种猪,并按其要求扩建了养殖场。2014年被列为市农业产业化龙头企业;2015年,公司总占地规模达200亩,年存栏生猪8250头,年产优质种猪及商品肉猪2.3万头,成为150个现代农业特色产业园省级示范园之一,并获100万资金补贴。J企业主要向其他养殖场输送乳猪,由四川公司提供种猪与养殖技术支持,凭借规模和区位优势,企业效益一直较好。为扩大生产规模,J企业考虑到农村办养殖场,恰逢此时,S村由于人口外流在村北侧有一处闲置林地可以开发利用。另外,连通岳阳、长沙的省道S201途经S村,交通较为方便,从而成功将J企业吸引过来。

2009年,经乡镇政府和行政村同意,J企业派代表对S村进行了实地考察。随后,村委代表召开了小组会议,考虑到植树花费时间精力且收益较低,而租地给J企业却能获得一些经济收益,且J企业口头承诺环保技术可以达标,并提出帮助修路、护坡和修基台以及养殖场建成后废物处理所产生的沼气免费供农户使用等优惠条件,获得了村小组的同意。2009年8月,J企业与S村正式签订了征地合同。合同中的重点内容如下:(1) 租山地200亩,价格为1000元/亩;(2) 租道路一条2.7亩,价格为2000元/亩;(3) 租种土地10亩,价格为3000元/亩;(4) 村里三处山塘供养殖场免费使用,而S村农田用水则由养殖场提供;(5) 租地部分植物由S村负责清理,如有归属纠纷、法律问题则由S村负责解决。

但在合同签订以后,J企业非但没有兑现曾经许下的修路、护坡和修基台的承诺,由于技术原因,沼气供应也一直没有供应。更为严重的问题是,生猪养殖场因在废物处理方面存在问题而导致了环境污染。

2. 环境危机的形成及其表现

2012年,J企业正式入驻S村开始育猪,并将猪粪直接排放在山上,由于该山地势较高,以致田地里都是猪粪。废水也没有按照环评报告所述(污水经三次净化后可以直接饮用)的经河道排入汨罗江,而是直接排放在山塘中,并顺沟渠流经农田、池塘,最终流入东风水库。由于养猪废弃物作为“有机肥”在农村一直被广泛使用,因此,村民对此并未质疑,并直接使用养殖场排放的污水进行灌溉。2015年,距离养殖场不到100米的一家农户发现井水呈绿色、发臭,相邻农户也陆续发现井水出现同样情况,其中一家更为严重,井水发黑,几天后仍有部分物质不沉淀。对此,三户村民直接向J企业讨说法,企业自知理亏,便用抽水机将被污染的井水抽出,并放入明矾沉淀,导致这三户村民短期内不得不从其他农户家取水,造成生活不便。其中一户因多次向企业投诉,经协商由企业负责重新打了一口水井。实际上,自然环境对生猪养殖所产生的废物废水是具有一定的容纳力的,但万头猪场的废物废水无疑已经大大超出当地的环境承载力。

此后事态不断恶化,由于J企业所处地势较高,位于下游东风水库积雨地范围内,养殖场废水经山塘、灌溉渠汇入水库,从而对当地水质产生一定影响。2016年7月暴雨过后,位于下游的东风水库水质骤然变黑,承包水库养鱼的养殖户发现上百条鱼死亡,水质受到严重污染。东风水库是该镇居民生活和农田灌溉的主要水源,自来水厂每年从水库取水以供使用。对此,镇政府下令J企业进行整治,将废水废物运出,并将S村与水库连接口堵住。但2017年4月J企业再次偷排污水流入水库,镇政府强制要求S村将池塘污水排空,导致村里水稻种植受到重创。

3. 企业粉饰与政府治理

(1) 企业下乡所采用的粉饰手法

在资本下乡过程中,J企业利用粉饰策略为自身穿上“制度合法”的外衣,并借用政策所鼓励的话语体系进行宣传,塑造了积极的正面形象。

一是借用“现代化技术”进行宣传。禽畜养殖是我国重要的水体环境污染源。根据《中国环境年鉴》(2011-2014)上的数据,禽畜养殖COD排放量约占全国排放量的45%,氨氮排放量约占全国排放量的25%,禽畜养殖是COD和氨氮排放量的主要贡献者(孙若梅,2017)。S村留守村民虽多为老年人,但也不会完全忽视建立养殖场对周围环境的影响,J企业之所以能够成功入驻与其所采用的宣传策略有很大关系。一些村民回忆到:“那些老板给我们发了企业宣传册,说他们的养殖场由四川某生猪养殖公司提供技术支持,而那家公司在国内很有名气,在全国开了很多家分公司,技术非常成熟。还保证说不仅废物处理后产生的沼气可以供应我们使用,而且处理后的废水可以达国家三级标准,可供农田灌溉。由于我们村灌溉用水本来就少,想想他们能提供,那不是很好嘛,所以大家就同意了,没想后来变成这样。”

通过挂靠“畜禽标准化”、“生产有机复合肥”的重点龙头企业,再加上“提供清洁能源与灌溉用水”承诺,企业构建了“现代化技术”的环境话语,并积极对此进行宣传。但实际上,企业自运作之初就没有将环保设施落实。对此,村民们表示当时被J企业所言的各种“现代化技术”所蒙骗了,根本没有想过应该对其资质进行多方审核和评估。然而,村民们没有看到,近年来无论是下乡的工业技术还是环保政策,其建立和评价都是建立在外来的标准上,导致外来知识占据了制高点,他们实际上已经没有决策的权力了。

二是运用“生态农业”作为掩护。相关研究证实,资本下乡通常会运用国家主义逻辑,巧借中央政府在老百姓中的政治信任,来获得当地农民的支持(冯小,2014)。在本案例中,J企业为能在S村站稳脚跟,便打着“生态农业”的旗号来取悦农民。2016年,J企业养殖产业园被评为“现代农业特色产业园省级示范园”,并顺利获得100万的政府补贴。以“生态科技有限公司”命名的J企业,对自身采取的“生态农业”做出了如下解释:“废水:项目养殖区实施雨污分流,建设了初期雨水收集池。场内初期雨水经收集后进入初期雨水收集池沉淀处理。养殖废水以及员工厕所下水均进入沼气池发酵,不外排。除厕所以外的生活污水、多余的猪只饮水、厂区路面冲洗废水、初期雨水进入污水处理系统处理达标排入厂门外无名水塘,经两个无名水塘及白鳝塘三级沉淀后,排入司步塘,再穿越S201线排入桃林寺坝内,经桃林河最终排入汨罗江。外排废水不进入下游水库及其集雨范围。固体废物:项目建设了集粪池、化尸池、危废暂存库等。养殖产生的猪粪、除尘装置回收的粉尘、污水处理设施污泥和沼气池产生的沼渣、部分沼液作为原料生产有机肥,多余的沼液作为液体肥料出售。”

从表面上来看,企业获得了政策与资金支持,政府通过生态补偿措施(以财政资金支持促使企业实现废物资源化)达到破解“经济与发展”难题的目的,居民也因生态农业的引入获得了就业机会,实现了三方共赢,但事实却并非如此。在村民与政府的反对下,J企业已不敢明目张胆地将污物、污水排放在旧有地段,转将部分污水、污物排放到其他林地,并时而偷排污水入灌溉渠、入水库。“生态农业”与其具体实践之间的巨大反差,使得村民对企业和政府都产生了怀疑。

(2) 地方政府表面化的治理行为

环保部门属政府管辖,政府一方面承担了经济发展的任务,另一方面还充当“环境监管者”的角色,导致环保政策的实施面临内在阻力。对于J企业的污染行为,当地政府在民众举报下对包括J企业养殖场在内的十家企业发布了整改通知,强调如不整改便进行强制拆除。这一通告让村民看到了希望,但政府的作为却是有限的,因为这仅仅是民众压力下的应急策略,而缺乏事前防控的长远规划。举例而言,在2016年该市监测站发布违规建设项目清理整治表(猪场)中就已公示了2012年完成工程建设的J企业未批先建、未验先投的违规事实,但J企业却于2015年取得了市环保局批复的环保验收,且参考数据正是来源于该监测站。同时,J企业作为市里的重点污染源,在经村民多次举报、环保局取样、镇政府提出警告后,却从未出现在环保局网站环境违法的公示材料中。在J企业委托环保局3次咨询监测、市污染源日常环境监管随机抽查、市污染源日常环境监管抽查中,也丝毫未提及环境污染问题。其他诸如省级示范园等称号都是经过县、市、省三级审查的,究竟是因为信息不对称还是审查不严格,现在已无从得知。

2017年4月,随着中央环保督察组的入驻,省环保厅、县市环保局都展开了环保专项行动,取得了显著成效。但不禁让人怀疑,地方环保行动的最终目的究竟是保护环境还是应付上级检查。地方政府在经济发展与环境监管角色上的失衡,表现在现实中便是话语表达的倾向性。环保口号越喊越亮,环境污染却得不到改善,环境保护行为仍多停留在表面上。当然地方政府也有其难言的苦衷,经济要发展,环境也要保护,这本身就存在一些矛盾,再加上环保技术发展缓慢、企业环保成本高等因素,使得环境问题无法根治,这已经成为当前农村环境治理中的普遍现象(于华江、唐俊,2012)。对于S村而言,J企业屡次成为县级、市级、省级生态企业典型,举报无效、污染还在。村民体验到的就是“现在环保力度很大”与“他们手续齐全、投资大、后台硬,一时没法动他”之间的巨大差异,导致村民对于地方政府的信任也在一次次的维权中耗尽。

三、 农民的应对行为策略及其困境

资本在下乡过程中引发环境危机,受其影响最大的便是村民。在环境危机应对过程中,面对强势的企业,村民采取了一系列行为策略。

1. 农民应对行为策略

(1) 集体商议

2016年5月,因租地合同纠纷,半数年轻人返乡,此次契机使他们首次了解到养殖场的污染情况。由于缺乏畜禽养殖污染知识,许多年轻人开始在互联网上进行搜索,了解到不达标的污水排放会持续污染地下水和农田,并进而威胁到村民的身体健康。当即建议村委召开会议,共同商议决定:一是不再开山塘水下放的阀门,不再使用养殖场排放的污水灌溉农田;二是对J企业获得环保环评一事提出质疑,号召村民广泛搜集J企业环境污染的罪证,寻求合法途径,促使养殖场关停;三是推选出5名年轻人作为新代表,负责先向政府相关部门反映,并通过各自渠道寻求相关法律支持,于春节期间再解决此事。但因2016年7月水库污染事件,镇政府责令企业将污物运出村庄排放,环境污染得到一定程度的缓解,所以在2016年春节期间并没有采取行动。直至2017年4月,企业再次偷排污水,污染村庄及水库,严重影响村庄的水稻种植,村民才意识到坐以待毙不是长久之计。因此,再度召集部分年轻人于5月返乡,商议趁中央环保督察组到来之际进行投诉,并在此之前通过向县市省环保网站举报、向镇政府电话投诉、微博转发、挡路等策略来解决这一“毒瘤”。

(2) 举报与投诉

相关研究表明,当前农村的环境保护不断遭受制度性歧视,农村环境治理长期处于边缘化地位(王京歌,2017)。因此,在环境污染事件中,被视为“全能型”的政府其态度和行为是关键性的。自2015年井水污染事件发生后,村民多次举报,环保局也多次下乡,但只停留在取样层面,并没有给予村民有效反馈。至2017年5月,中央环境督察组入驻省政府,多位年轻人返乡,再次到市环保局、省环境厅网站举报J企业环境污染问题,终于在5月中旬收到市环境保护局受理环境污染的通知。同时,在律师指导下,村民负责人将环境污染资料与其他相关文件复印件邮寄省环保厅。但此后未发现任何真正的环保工作人员下乡调查,网站上也没有反馈。向环保部门举报无果的村民随后还多次向镇政府与行政村村委投诉,但镇政府与村委却无意作为,会开了不少,问题却没怎么解决。

(3) 与企业对峙

因举报与投诉无果,无法通过正式渠道维护环境权益,村民便开始通过与企业对峙方法来进行应对。但实际上,这一对峙行为早在投诉前就已经出现,只是态势并不严重。根据村民所言的“以不讲理谋求讲理”的维权逻辑,十位留守村民曾多次堵塞道路、封住排污管道,以使企业对村民的环境污染投诉做出反馈,虽然最后这些承诺都未落实。2017年5月,村民联合搭建路障,将J企业与外界的道路封锁,阻挡生猪运输,并日夜倒班守住“战线”,以示决心。对此,J企业并没有直接出面,而是联系政府由镇公安出面进行调解。实际上,村民只是对J企业不满,而对政府并无对抗之心,也不想和公安发生冲突,最后纷纷离去。村里的年轻人也清醒地意识到,采取非合法性的应对方法具有法律风险,不是真正能解决问题的方式。

(4) 上诉

大部分的上诉“从哪里来、落到哪里去”,信访投诉更多地是谋求通过上级政府的权力引起地方政府的重视,起到促进与监督作用。在村民与企业对峙无果后,由一位村民代表向中央环保督察组进行了电话举报。次日,镇长及其他领导首次出面,正如一位村民所说“没有摆架子,过来后直接表明商谈的态度”。在后续商谈过程中也“不打官腔”,甚至表示“这个企业镇上没有管的‘权力’,这家企业虽然是经过了镇上的审批,但也是因为上一任领导班子受到更高层的压力”,明确表示要彻查污染问题。村民对商谈全程进行了录像,并最终达成以下几条协议:第一,养殖场6天之内无条件关停;第二,养殖场提供相关手续、流转合同、相关证件;第三,养殖场6个月之内治污整改,群众监督;第四,未经村民同意、政府审批、环保未达到零排放,养殖场不得重开。

随后,村民代表12人与J企业法人签署协议,并经镇政府盖章,在律师指导下将协议与相关文件复印件邮寄至省环保厅与中央督察组邮箱。看似这一问题得到了解决,但J企业却迟迟未将生猪完全清出,之后也未再见到政府的身影。这让村民怀疑签订的协议是否只是企业的“缓兵之计”,地方政府是否真有直击污染的决心。但不可否认的是,中央环保督察组雷厉风行的作风与层层传导压力的权力在村民环境危机应对中起到了决定性的作用,使村民看到了希望。

2. 农民应对行为困境

(1) 利益表达渠道不畅

通过对S村环境维权事件的分析发现,村民采取的是“依法应对”——以政策为依据的应对形式,其动因在于维护村民的切身利益诉求。在环境危机发生后,村民通过网络搜索到大量政策性依据,并希望通过援引这些法规条例为其行为提供合法性支撑。但由于村民无法对于环境监测数据提出“科学的”反驳证据,也不具备除政府外其他合法环境维权的途径,从而无法对企业、政府产生影响。在环境危机的应对过程中,农民多次向市环保局投诉,这一应对行为虽然得到了环保局的反馈,但并没有对环境改善起到实际效果。在2017年5月湖南省环保最严格的“风头”上,S村的网络举报最终被环保局受理了,却并没有因此而采取实际行动,农民所持有的监督投诉权利实际上落空。向镇政府、行政村的投诉,所产生的影响也不过是一次次“无效”会议,敷衍了事。真正促使企业、政府改变态度是来自“上级”——中央环保监督组的压力,但这一途径具有非常态性,所产生的影响力也具有暂时性的特征。在将协议材料递交中央环保监督组后,镇政府未采取任何后续监督企业实施协议的行动,反而是呈现出与企业合作的态势。

(2) “以法应对”能力不足

如上文所述,S村农民的应对行为主要以聚众商讨、举报与投诉、与企业对峙为主,以微博传播为辅,但最终促使环境危机应对有所效果的却是“上诉”,整个过程中并未产生利用国家法律来抵制国家最基层政权的特征,S村村民“以法应对”能力不足具体表现在如下几个方面:其一,在城市居民对环境危机的应对中所广泛参与的媒体力量,却未得到S村村民的重视,导致各种形式的宣传在S村的集体运动过程中运用不足。其二,由于利益相关者主要集中在村内,导致村民缺少与其他污染受害者的联合,在本镇也未能形成足够的舆论影响力,社会支持严重缺乏。其三,应对行为中缺少对法律的运用。目前虽有村民提出向J企业提起环境赔偿,但法律维权耗时长、维权成本高、地方势力强,使得村民对此抱有怀疑态度。其四,S村虽然推选出五位青年代表,但这些农村精英的组织、协调与谈判能力并未得到充分展现。

(3) 村庄内部分化

调查发现,受到资本下乡侵害的S村,并不是始终团结、一致对外的,由于利益分配与污染相关度不同,村民的态度也有所不同。首先,在利益分配方面,不同村民在J企业下乡过程中所获得的利益是不同的,个人与集体利益的断裂使得村庄内部分化,导致村民在对抗企业时缺乏凝聚力。当初J企业与S村签订征地合同时,S村中出面的村民代表一共8人,其中3位年纪较轻的村民进入养殖场工作,劳动强度不大,每月2000元工资。一些村民断言:“虽然说是8人为代表,但是实际上企业偷偷找其中3人谈过,现在看来,就是给了好处,这3个人才一直对养殖场持赞成的态度。其中王某是流氓地痞样的人,扬言企业不给好处就去告他,给他好处的话,村里事情他都可以摆平,企业就给了他每月2000元的工资,而且还不用去干活。”污染发生后,企业曾寄希望于通过王某来摆平此事,王某也曾威胁S村组长要求其撤销上诉,但最终没有成功,王某随后被J企业解雇,由此导致其后来在与企业对峙过程中表现得分外主动,而另一位被“工作收买”的村民吴某却在环境抗争中始终站在企业一方,虽然未公开站在其他村民的对立面,但私下小动作不断,成为企业在S村的眼线。其次,在污染相关度方面,村民间是存在差异的。虽然污染源相同,但因居住距离远近、经济收入来源等差别也存在影响的严重程度之分。调查发现,在留守的12户村民中,有7户以农业为主要收入来源,这7户也是环境危机应对中最为坚定的主力军。因村民打官司遇到瓶颈,村里动员每家每户召回一位外出务工年轻人,以协力解决环境问题,但由于年轻人的生活重心已迁移到城市,普遍顾忌生意或工作,再加上回乡维权的经济成本较大,导致外出年轻人的应对行为强度明显低于留守村民。总之,在本文所调查的村子中,由于青壮年村民的“不在场”,资本下乡并未导致村庄自主性的激活(陆文荣、卢汉龙,2013),“空心村”的性质决定了其应对行为缺乏持久力,成为插曲式的,呈现出地方性、非持续性的特征(于建嵘,2008)。

四、 结语及政策含义

本文通过对湖南省S村农民环境危机应对行为的实地考察发现,虽然目前农民在其应对行为具有形式上的多样性,但由于利益表达渠道不畅、“以法应对”能力不足以及村庄内部分化等原因,导致农民的应对行为很难对制度产生影响。从结果上看,S村农民的应对行为结果并不理想,虽然村民环境保护的诉求得到了暂时满足,但当地政府在回应和介入过程中并没有发挥应有的作用,下乡企业的环保措施也没有得到根本改变。综合来看,农村环境问题难以解决的根本原因在于利益协调问题,肩负环境监督职责的地方政府出于发展经济的考虑,执法不严、违法不究;下乡企业出于降低生产成本的考虑,不顾环境危害随意排放;“无主体的村庄”导致农民应对环境危机的能力不足。三方利益不协调且缺乏协调的机制,从而导致农村环境问题的解决陷入僵局。“资本下乡”作为一种伴随中国加入世贸组织后而产生的新生产形式,原是受到了国家政策的鼓励和支持,但近年来鉴于“资本下乡”对农村环境造成的负面影响,2016年和2017年中央一号文件都一再强调,要完善工商资本租赁农地准入、监管和风险防范机制,同时研究制定引导和规范工商资本投资农业农村的具体意见。因此,要解决这一问题,还需从政策层面进行引导与规范,具体可从以下几个方面着手加以解决:

一是赋予农民参与监督的权力。农民环境权的赋予需要切实体现在企业进入、环境危机产生、环境危机应对等各个环节。对此,环保部门应做到公开透明,定期对监测数据予以公布。同时,应广开农民参与监督的渠道,成立专门且独立于政府之外的法律机构,从而有效摆脱地方社会权力与利益之网的束缚,以解决民众维权难、成本高的问题。

二是完善社会监查机制。根据对S村环境危机和农民应对行为的研究发现,农民话语权缺失是环境问题固化的关键,中央环境督察组的批评性介入是目前促使地方政府有所作为的“良方”,同时,虽然在S村农民应对中没有外部社会力量的介入,但在关注环保咨询、参考其他案例的过程中,可以发现环保组织能有效提升农民话语权和督促地方政府。因此,完善社会监督机制是解决环境问题的重中之重。

三是坚持中央环保监查常态化。近两年来中央环保监察效果显著。仅入驻湖南省的中央环保督查组(2017年4月24日-5月24日)就收到信访举报7199件,核实合并后向湖南省环保厅转办4531件*具体可参见:霍桃:《中央第六环保督察组进驻结束,共接到举报7199件,转办问题中涉及大气污染最多》,http://www.hbt.hunan.gov.cn/new/ztzl/781/785/content_71616.html,2017年5月26日。,环境污染之严重、地方监管的缺位、公众诉求之迫切、以往信访渠道之狭窄可见一斑。作为公众“难得”的政治机会,中央环保督察组的作用较为突出,不仅是为合法维权提供了机会,也极大地增强了公众对政府的信心。坚定中央环保督察由非常态向常态过渡,是改变环保压力层层递减现状的“利器”。

四是完善并落实环境执法。在S村环境危机中,村民曾多次向环保局举报,环保局虽进行了取样,却没有对明显违规企业加以处罚,存在着有法不依、执法不严的问题。对此,必须大力加强环境执法队伍建设,成立专业化的环境犯罪侦查队伍。同时,严格环境监管执法,使从严执法成为今后环境监管的新常态。

五是构建多元治理模式。通过对其他相关环境污染案例的分析发现,全国性与地方性社会组织的联合对于环境监督与维权作用突出。如“常州毒地案”就得到了来自自然之友环境研究所、中国生物多样性保护与绿色发展基金会、中国政法大学环境资源法研究与服务中心、苏州工业园区绿色江南公众环境关注中心的支持,并因此取得巨大进展。因此,亟需在政府和企业之外引入第三方环保组织的参与。与村民相比,专业性民间环保组织具备社会监督、环境监测、法律维权等专业能力,同时在统计整理督办情况、申请公开官方处罚文件、复查企业整改状况、对整改不到位和新违规情况开展民间督察、进行环境维权等方面能发挥协助污染受害者监督政府的作用。

1. Almeida, P., and L.B Stearns. Political Opportunities and Local Grassroots Environmental Movements: The Case of Mi-namata.SocialProblems, 1998, 45(1):37-60.

2. O’ Brien, K. Popular protest in China.Cambridge:HarfordUniversityPress, 2008.

3. O’Brien, K., and L. Li. Rightful Resistance in Rural China.NewYorkandCambridge:CambridgeUniversityPress, 2006: 68.

4. Scott, J.C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia.NewHavenandLondon:YaleUniversityPress, 1976.

5. 冯小:《资本下乡的策略选择与资源动用 ——基于湖北省 S 镇土地流转的个案分析》,《南京农业大学学报(哲学社会科学版)》2014年第1期。

6. 郭亮:《资本下乡与山林流转:来自湖北S镇的经验 》,《社会》2011年第3期。

7. 郭于华:《道义经济还是理性小农 重读农民学经典论题》,《读书》2002年第5期。

8. 韩冬梅、金韦秦:《中国农业农村环境保护政策分析》,《经济研究参考》2013年第43期。

9. 李云新、王晓璇.:《资本下乡中利益冲突的类型及发生机理研究》,《中州学刊》2015年第10期。

10. 陆文荣、卢汉龙:《部门下乡、资本下乡与农户再合作——基于村社自主性的视角》,《中国农村观察》2013年第2期。

11. 宋晓丹:《农村复杂利益结构影响下的基层政府环境行为》,《现代经济探讨》,2012年第10期。

12. 孙若梅:《畜禽养殖业生态补偿的研究——以山东省烟台市为例》,《生态经济》2017年第3期。

13. 田成川:《新农村建设要处理要资本下乡与农民进城的关系》,《宏观经济管理》2006年第11期。

14. 涂圣伟:《工商资本下乡的适宜领域及其困境摆脱》,《改革》2014年第9期。

15. 王海娟:《资本下乡的政治逻辑与治理逻辑》,《西南大学学报(社会科学版)》2015年第4期。

16. 王京歌:《环境正义视角下的农民环境权保护》,《河南大学学报(社会科学版)》2017年第3期。

17. 肖唐镖:《二十年来中国大陆农村的政治稳定状况》,《二十一世纪》2003年第4期。

18. 徐勇:《现代化视野中的“三农问题”》,《理论月刊》2004年第9期。

19. 应星:《“气”与抗争政治:当代中国乡村社会稳定问题研究》,社会科学文献出版社2011年。

20. 于华江、唐俊:《农民环境权保护视角下的乡村环境治理》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2012年第4期。

21. 于建嵘:《当代中国农民的“以法抗争”——关于农民维权活动的一个解释框架》,《文史博览(理论)》2008年第12期。

22. 于建嵘:《当代中国农民的维权抗争:湖南衡阳考察》,香港:中国文化出版2007年版。

23. 曾睿:《农村环境保护和农民参与的关联度》,《重庆社会科学》2017年第2期。

24. 张玉林:《环境抗争的中国经验》,《学海》2010年第2期。

25. 赵祥云、赵晓峰:《资本下乡真的能促进三农发展吗》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2016年第4期。