浮世绘中的茶屋美女和茶

2018-03-28曹建南

曹建南

浮世绘是日本的一种颇具特色的版画样式。日语的“浮世”,指的是虚幻的尘世、痛苦的俗世。顾名思义,“浮世绘”即描绘世俗社会的平民生活场景的绘画。因此,浮世绘画面中有许多反映日本社会文化习俗的场景,其中的茶屋美女画成为一大特色。

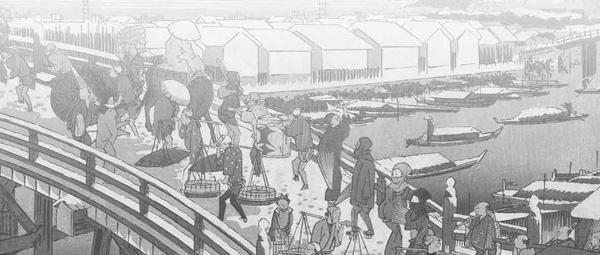

日本的“茶屋”,相当于我国的茶馆。17世纪中叶,福建的高僧隐元隆琦东渡日本,带去了中国明朝流行的散茶瀹饮法,即在白色筒形小泥炉上用砂铫煮水,水烧开后用茶壶沏茶,再倒入青花、白瓷或紫砂的小盅内啜饮,这种和以往的团茶、抹茶大异其趣的全新的饮茶方式受到了日本僧侣、茶人和文人墨客的追捧,促进了日本制茶技术的改进。1738年,京都宇治的制茶家长谷宗圆研发了宇治制法的蒸青绿茶,实现了日本瀹饮散茶生产的技术突破。茶叶生产的发展降低了茶叶的价格,饮茶的习惯逐渐向平民阶层渗透。从前交通手段简单,主要靠步行、车马之类,旅途所花时间较长。于是,为满足过路行人或走卒贩夫休息、饮食之需的茶屋便应运而生。

日本的茶屋有很多不同的类型和名称。例如,在用竹木芦帘搭盖起来的临时简易房内营业的称为“挂茶屋”;比“挂茶屋”正规一点、设施相对完备、环境较为整洁的称为“水茶屋”。如此等等,不一而足。我国古代茶馆里跑堂的茶博士大多为伶俐的男性,但日本水茶屋在店堂与顾客周旋的大多是妙龄美女。记录江户时代风俗的《守贞漫稿》说:“江户茶店多,天保改革以前,十六七岁至二十岁许之美女,化妆美服而侍。”茶屋招牌美女的优雅姿态和恋爱传闻既是浮世绘美女画的重要对象,也是文人创作恋情故事的重要题材。其中,一些描绘茶屋情景的浮世绘还传达了当时日本茶文化的信息。

例如,明和时期(1764—1772)江户谷中笠森稻荷神社门前店名为“键屋”的水茶屋的招牌美女笠森阿仙,就是浮世绘画师们喜欢描绘的人物。阿仙是键屋老板的女儿, 13岁起在店里帮忙,据说貌美如花,名列“明和三大美女”榜首。和阿仙同时代的文人大田南亩《卖饴土平传》这样描写阿仙的美貌“:年十六七许,发如纻丝,颜如瓜犀,翠黛朱唇,长栉低履。雅素之色,嫌为脂粉所污;美目之艳,流盼往来之客。”阿仙的故事被历代文人编写成童谣、歌舞伎、话本、小说等广为流传,成为拥有跨时代粉丝的偶像。昭和时期的作家永井荷风不仅创作了恋爱小说《恋衣花笠森》,还在东京台东区的大圆寺为阿仙建了石碑,亲自题写了碑文,至今仍是大圆寺吸引游客的重要景点。

据说当时的浮世绘画师铃木春信经常光顾键屋喝茶,创作了30多幅以笠森阿仙为模特儿的浮世绘。他的《键屋的阿仙》反映了18世纪中叶日本水茶屋用茶釜煮茶的情景。画中的阿仙正用竹勺从茶釜中舀出茶水,左手端着茶托。茶釜旁边的架子上还有几个茶杯。从画中描绘的茶具来看,阿仙家的茶屋给客人提供的应该是“涩茶”。所谓“涩茶”,就是将茶叶放在水中煮开后饮用的茶液,因口感较为苦涩,故日本人称之为“涩茶”,亦称“煮出茶”。日本的茶叶生产技术受中国的影响,在长谷宗圆发明的宇治制法蒸青绿茶普及之前,日本的下层民众喝的都是放在锅釜里煮的口感苦涩的“煮出茶”。“煮出茶”的茶叶在制茶过程中没有揉捻的工序。日本儒学家人见必大《本朝食鉴》(1697)叙述的17世纪日本制茶工艺是——“蒸了”,煽之使冷,“冷了”,焙之使干。没经过揉捻的茶叶,必须煮开后才够茶味。《键屋的阿仙》所描绘的用茶釜煮“涩茶”的情形,是完全符合日本饮茶发展的历史的。

歌川丰国的《 难波屋阿北》是一幅以宽政时期(1789—1801)三大美女之一阿北为模特儿的端茶图。图中的主人公是浅草寺内水茶屋的招牌美女,因店名为“难波屋”,故俗称“难波屋阿北”。然而,比阿北的美色更让我们感兴趣的是杯中的汤色——棕色。这足以证明,虽然长谷宗圆在1738年研发了茶汤为浅绿色的蒸青绿茶,但由于价格等方面的原因,很长一段时期内,一般民众在茶屋消费的还是汤色暗黑、口感苦涩、价格低廉的“煮出茶”。

除了“煮出茶”以外,江户时代的茶屋还卖“漉出茶”。所谓“漉出茶”,就是把放有茶叶的小型篾制笊篱架在茶杯上,注入开水,让茶液渗入茶杯以获取茶汤的方法,也说成“漉茶”。《守贞漫稿》在叙述江户茶屋所售之茶时说:“多为纳茶于小笊中而注热汤之漉茶。”用于漉茶的篾制笊篱被称为“茶笊”,至今在日本仍有人用这种“茶笊”沏茶。

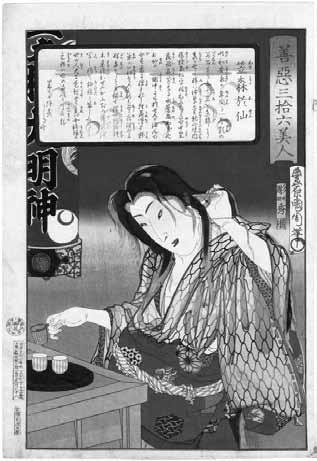

丰原国周《善恶三十六美人·笠森阿仙》也是以阿仙为主人公的浮世绘,但画面反映了江户茶屋出售“漉出茶”的情况。图中的阿仙正用右手把架在茶杯上的“茶笊”提起,其中的茶叶被描绘成青绿色,应该是宇治制法的蒸青绿茶。我们知道,日本的蒸青绿茶不宜用高温的开水沏泡,更不宜在高温的开水中长时间浸泡。所以,在18世纪末期至19世纪,日本茶屋多用“茶笊”给客人沏茶,以追求价格昂贵的蒸青绿茶的最大利用价值。丰原国周的这幅浮世绘创作于1876年,可见 19世纪后期的茶屋还采用“漉茶”的沏茶方式。

和“煮出茶”“漉出茶”相对,另有一种获取茶汤的方法叫“浸出茶”,就是把茶叶放在茶壶里,注入开水的沏茶方法,即我国通常所说的“冲泡茶”,上文所说的“散茶瀹饮法”。日本人把茶壶称为“急须”,他们没有把茶叶放进茶杯沏茶的习惯,所以“急须”是“浸出茶”的代表性茶具。宇治制法的蒸青绿茶普及之后,在络绎不绝的茶屋顾客中,既有经济条件较差,希望喝廉价的“煮出茶”的下层平民,也有经济条件较好,希望饮用汤色翠绿、香气芬芳的蒸青绿茶的中上层人士。为了应对不同消费人群的需求,茶屋流行一种放在茶釜上加热的茶铫。

铫,日语称为“药罐”,原义是煮药的器具,后泛指有嘴有把的煮水器具。通常的“药罐”是直接放在炉火上加热的,放在茶釜上利用茶釜中沸腾的茶水的热量加热的“药罐”被称作“隐元药罐”,据说是隐元禅师的发明。礒田湖龙斋作于安永年间(1772—1781)早期的《茶见世伊势屋》描绘了在店名为“伊势屋”的茶屋中,招牌美女应酬客人的情形。围着长长围裙的茶屋美女给客人送上了茶水,把茶托套在右手,座席上雍容典雅的富家太太手里拿着烟管,显然属于有钱有闲的阶层。在茶具架后面,有放置在茶釜上的茶铫,茶釜下面是燃烧木炭的风炉。这样绘有把茶铫放在茶釜上的浮世绘并不少见,说明这样的卖茶方式在历史上曾经流行过一段时期。

对于放在茶釜上使用的茶铫,菊冈沾京《本朝世事谈绮》(1734)解释说:“相传因隐元禅师喜好此形状而使人制作,可常置于炉也。或说,谓‘汤气药罐也,除去茶釜之盖,置药罐于其上,巧以其下煮茶之汤汽沸其上之‘素汤,是名‘汤气药罐也。”茶屋为了满足不同層次的饮茶消费需求,采用了煮茶和煮“素汤”即白开水分离的方法。下面的茶釜里煮的是廉价的“煮出茶”,以满足低消费人群的饮茶需求;茶釜上面的“隐元药罐”烧开水,为中高层次消费者提供茶叶档次较高的蒸青绿茶。而且,古代没有暖水瓶之类的保温器具,烧开了水的“药罐”必须放在煮茶的茶釜上才能保持一定的温度,以随时应对顾客的需求。“隐元药罐”在茶屋的普遍应用,反映了18—19世纪日本社会饮茶消费的情况。随着日本社会经济和茶叶产业的发展,当“煮出茶”被挤出茶屋之后,“隐元药罐”也就退出了历史的舞台。日本俗语“茶釜飞走了,留下了药罐”,形象地反映了蒸青绿茶普及后,茶屋不再用茶釜煮茶,而改用“药罐”直接置于炉火煮水以方便沏茶的“供给侧改革”。