环境侵权责任构成的适用争议及其消解

——基于4328份裁判文书的实证分析*

2018-03-28张宝

张 宝

(中南财经政法大学 法学院,湖北 武汉 430074)

一、引言:环境侵权案件的“大数据”

2010年起施行的《侵权责任法》因应生态文明时代法律的“绿化”需求,首次将环境污染责任作为独立的特殊侵权类型专章加以规定,体现了民法对时代精神的回应。但综观该法四个条文不难看出,其基本上是对既有规定的沿袭和守成,并没有进行实质创新。从制度体系来看,该法实际上是建立在统一的“污染”概念之上,认为各类污染行为之间不存在差异,因而可以一体适用统一的规则。而从司法实践来看,无过错责任的通说在实践中并未得到统一适用,侵害人不承担任何因果关系举证义务的举证责任倒置制度在多数场合下也未得到严格适用。2015年6月3日起施行的《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“环境侵权责任司法解释”)在重申坚持无过错责任的同时,对环境侵权的原因行为、因果关系的举证责任、数人环境侵权的责任分担等则进行了实质变更。由此需要追问:司法实践中出现的对立法的背离,其根源与症结何在?环境侵权责任司法解释对《民法通则》以来逐渐形成的环境侵权责任规则的变更,究竟是源于“经验”,还是“逻辑”建构的产物?又能否解决立法与司法实践的冲突?

为检验上述问题,本文依托中国裁判文书网对《侵权责任法》生效7年间的4328份环境污染侵权案件裁判文书进行了统计分析。尽管该网站收录的环境裁判文书较为有限,本文在分析时也未剔除环境民事公益诉讼案件及同一标的纠纷单独立案、合并审理的问题,可能难以反映环境侵权纠纷的全般面貌,但由于各地法院在上传案件时的标准统一性,基于上述网站进行的“大数据”分析,大体上仍然可以折射出我国环境侵权案件审理的特点与规律,可以作为实证分析的有效样本。

经过分析发现,从2010年7月1日至2017年6月30日,环境侵权案件年度分布基本平稳,审理环境侵权案件最多的7个省份依次是四川(718件)、吉林(379件)、重庆(310)、浙江(293件)、山东(266件)、湖南(248件)、河南(248),占全部案件数量的56.89%;最少的7个省份分别是西藏(0件)、宁夏(6件)、海南(7件)、青海(8件)、甘肃(14件)、云南(15件)和江西(21件),仅占1.64%,差距极为显著。如果将环境纠纷多发区域与环境侵权案件分布区域进行比对不难发现,审理环境侵权纠纷较少的7个省份,多是分布在西北、西南、海南等生态环境状况相对较好的区域;但环境侵权案件数量较多的区域与环境纠纷多发区域则缺少正向对应关系,表明地方法院受理案件数量多少与经济发展程度及环境纠纷是否高发没有必然联系。但此外,环保法庭具有案源培育作用的假设也未得到有效验证,在环境司法专门化起步较早、程度较高的贵州、云南、江苏等地,环境侵权纠纷的数量并未有显著增长,分别为64件、15件、236件,年均分别为9.14件、2.14件、33.71件。从审级和上诉率来看,7年间一审案件为3027件,二审案件为1136件,再审案件为47件,7年平均上诉率为37.5%,而同期民事案件的平均上诉率为14.8%,全部案件的平均上诉率为15.15%,环境侵权案件的上诉率是全部民事案件上诉率的2.53倍,这在一定程度上表明,环境纠纷较之其他纠纷类型具有更强的冲突性和对抗性,其利益更难调和。而上诉或者抗诉的主要争议,便是对环境污染侵权构成要件的适用存在较大分歧。

二、环境侵权责任构成的适用困境与争议

立法与学理上的通说认为,环境污染侵权是一种特殊侵权类型,实行无过错责任,在责任构成上只需具备排污行为、损害后果以及二者之间的因果关系即可成立。[1]276-280同时,为减轻受害人举证负担,现行法律规定了污染者需就其行为与损害后果之间不存在因果关系承担举证责任。但从司法实践来看,上述规则并未得到统一适用,各地法院在无过错责任原则的适用、排放行为、损害后果和因果关系上,有着不同的裁判理由。

(一)不同排污行为难以一体适用无过错责任原则

最高人民法院《民事案件案由规定》将352号案由“环境污染责任纠纷”细分为大气污染责任纠纷、水污染责任纠纷、噪声污染责任纠纷、放射性污染责任纠纷、土壤污染责任纠纷、电子废物污染责任纠纷、固体废物污染责任纠纷等7种子案由。但最高人民法院并不认为这些不同污染类型应当适用不同的归责原则,[2]458且不难发现其分类上存在标准不一、宽窄不一、层级不一的问题,例如,大气、水、土壤污染是基于环境媒介的分类,噪声与放射性污染是基于污染物理化性质的分类,电子废物、固体废物则是基于污染物的物理形态的分类。这就导致环境侵权的案由分类无法对当事人与法官适用法律提供参照和指引,甚至在多数场合下,法官根本无法做出分类。在4328份裁判文书中,进行归类的仅1395件,依次为噪声污染责任纠纷(549件)、水污染责任纠纷(545件)、大气污染责任纠纷(158件)、土壤污染责任纠纷(116件)、固体废物污染责任纠纷(23件),放射性污染责任纠纷(4件)。这些纠纷类型,实际上就是加害行为在环境污染侵权中的具体体现。

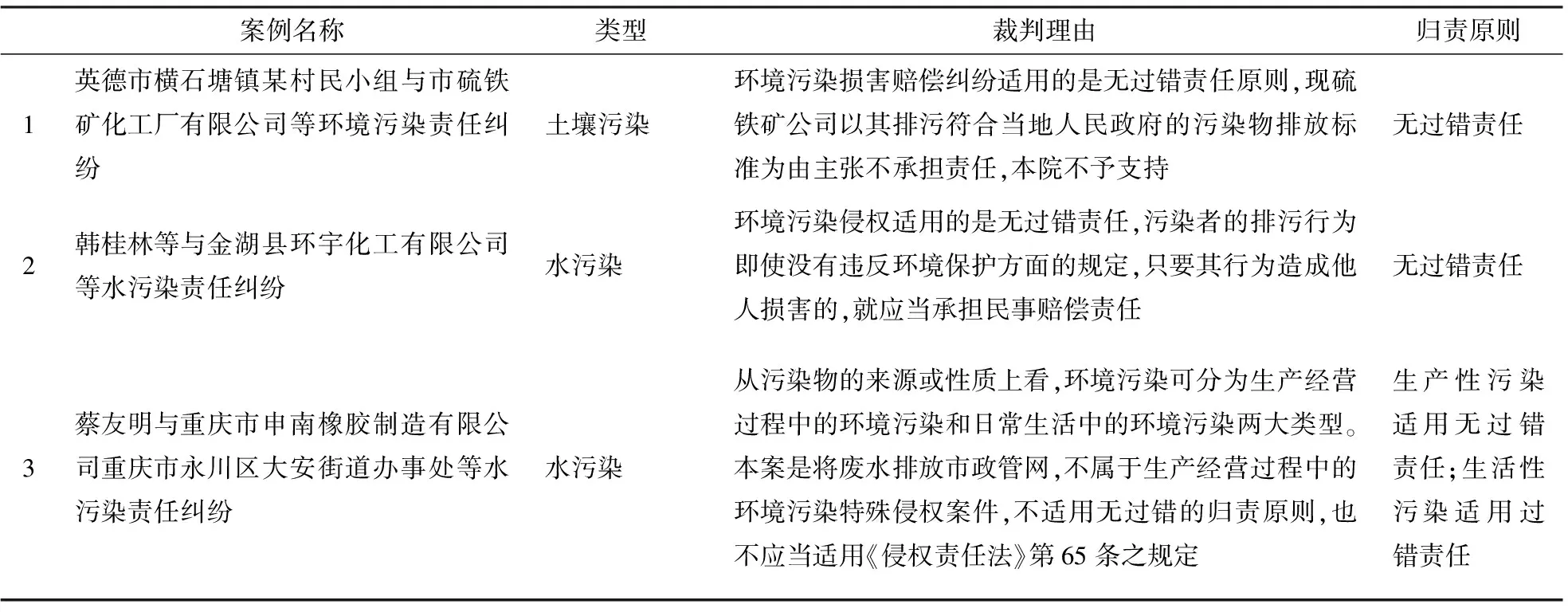

《侵权责任法》第65条规定:“因污染环境造成损害的,污染者应当承担侵权责任。”环境侵权责任司法解释第1条进行了细化:“因污染环境造成损害,不论污染者有无过错,污染者应当承担侵权责任。污染者以排污符合国家或者地方污染物排放标准为由主张不承担责任的,人民法院不予支持”,更为明确的在环境污染侵权的构成要件中排除了过错与违法性要件。但纵观裁判文书发现,被统称为“污染”的各类行为并未遵守上述规则,绝大多数大气、水、土壤、固废污染均适用了无过错责任原则;而在噪声、噪光、电磁辐射污染纠纷中,法官多将超标作为承担责任的前提,即便重申适用无过错责任原则,实际上也会以不超标则不构成损害为由驳回受害人的主张。此外,也有试图根据不同标准来适用不同归责原则的做法(表1)。

表1 环境侵权中归责原则的适用情况举要

续表

(二)损害后果难以见容于传统损害救济体系

环境侵害通过环境介质的污染或自然环境的破坏再到作用于其中的人,所造成的损害除了人的损害和财产的损害(“对人的损害”,私益损害)外,还表现为对环境要素及至生态系统的损害(“对环境的损害”,公益损害),因而,环境侵害结果往往会表现为以下二种损害后果:一是既有“对人的损害”,又有“对环境的损害”,这是一种混合损害;一是只有“对环境的损害”,而没有“对人的损害”,即“纯生态损害”。[3]18从裁判文书分析结果看,对于私益损害,由于生态环境受到污染或破坏,生活在其中的人的权益受到侵害,包括人身权(通常是健康权)、财产权(通常是所有权、用益物权),归属于侵权责任纠纷自无异议。但对于公益损害,则呈现出“借道”环境侵权进行救济的特征,这种“借道”体现为两个方面:一是借助环境要素或者自然资源的要素兼具经济价值和生态价值的特性,通过私益诉讼间接维护社会公益,即通过请求对其受损害的财产“恢复原状”时可实现对生态价值的部分维护;[4]223-225二是直接将环境民事公益诉讼归于“环境污染责任纠纷”的案由之下,相应的,学界也有主张认为环境民事公益诉讼的权利和利益基础就是环境权,环境权也应作为与人身、财产权并列的民事权利。[5]3

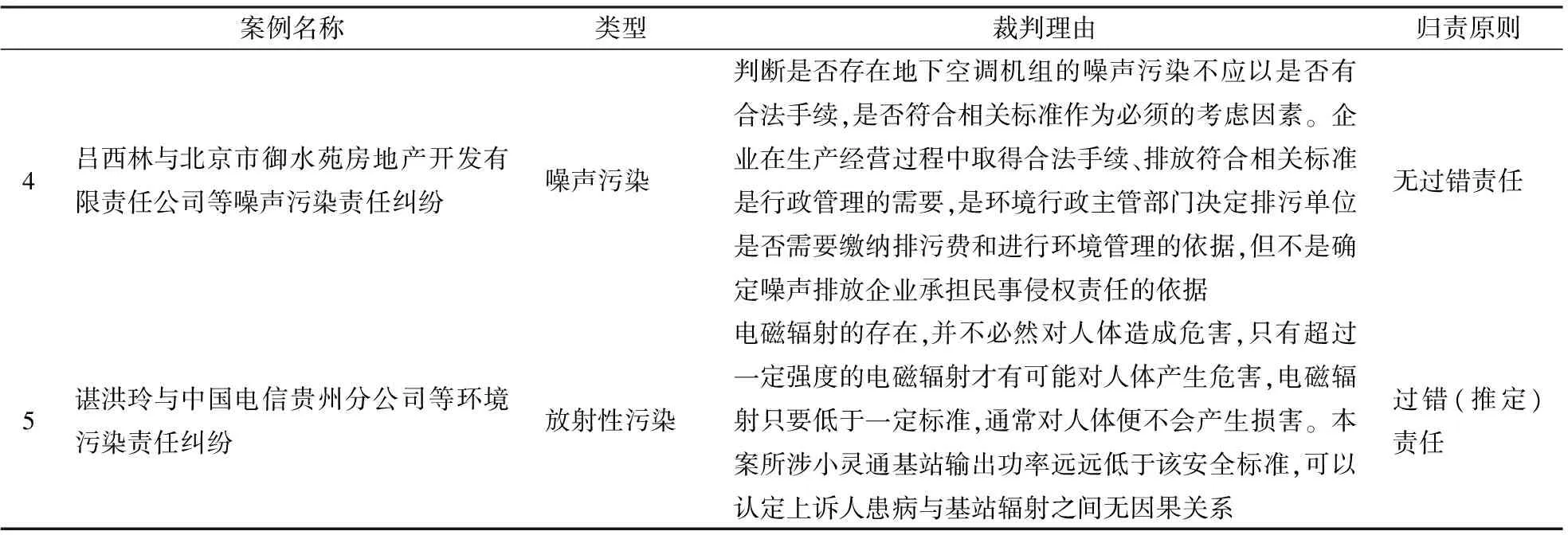

但不论是公益还是私益损害,在损害认定和损害救济上都存在很多难点,尤其是造成无形损害的场合。对于噪声污染、光污染等干扰侵害,法官往往将是否超标作为是否造成损害的前提,如果超标,则再佐以“经验法则”认定损害的存在。但在实践中同样也存在另一种倾向,对于受害人提出的恢复原状或者赔偿损失请求,法官往往以受害人未能提出恢复原状的具体方式与或者损失的具体数额为由驳回受害人的诉讼请求;也有法官认为应综合案件事实作出裁判(表2)。

表2 环境侵权案件中损害认定的案例举要

(三)因果关系及其举证责任困扰司法实践

《侵权责任法》第66条规定多被称为“举证责任倒置”,与此前司法解释和立法一脉相承,成为环境侵权因果关系判断的主要规范依据。对于受害人在因果关系上的举证责任以及加害人对“不存在因果关系”的证明标准,实践中则存在较大争议。从最高人民法院的态度来看,逐渐经历了由支持受害人在因果关系上不负任何举证义务到要求受害人承担初步的证明责任的转变。[6]129环境侵权责任司法解释第6条明确被侵权人必须提供证据证明污染者排放的污染物或者其次生污染物与损害之间具有关联性。

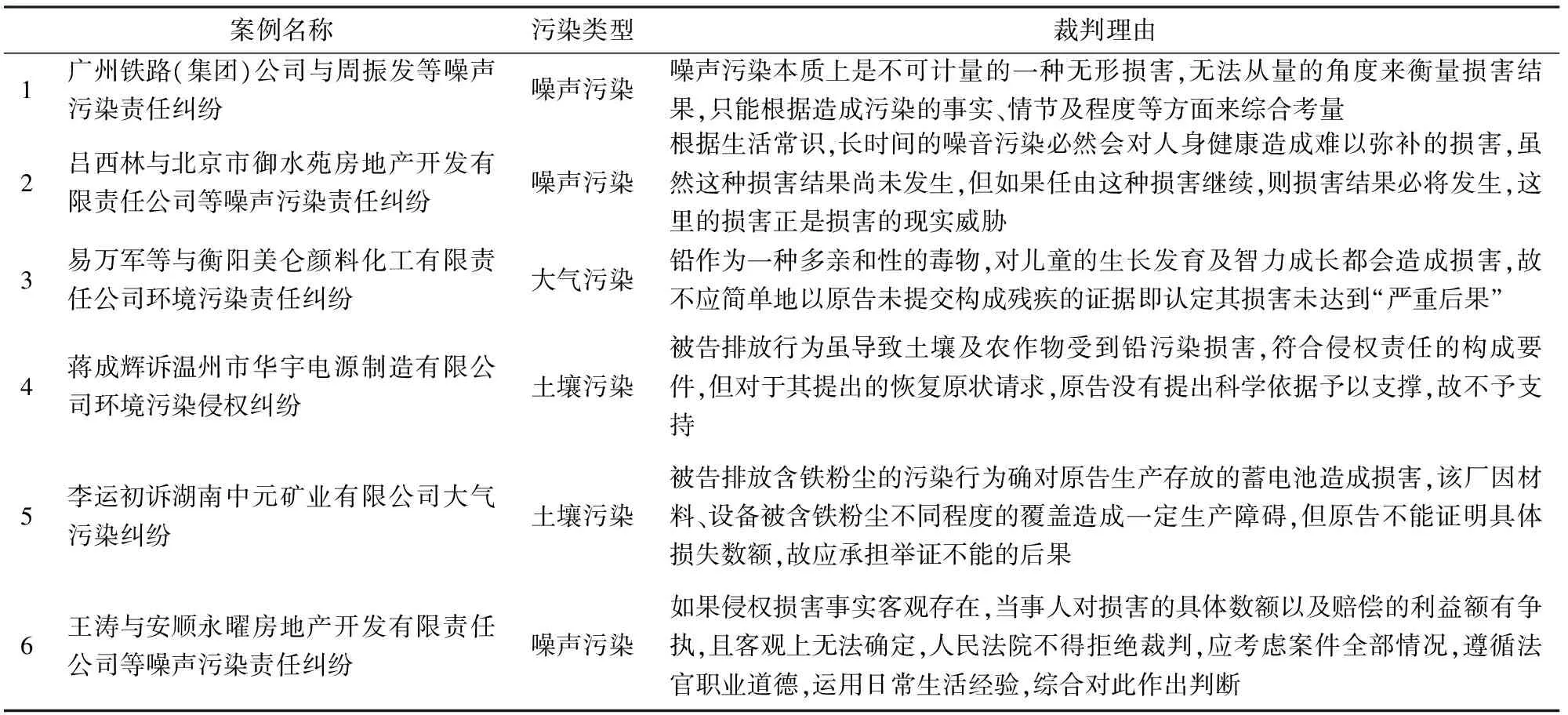

从地方法院实践来看,法官对于因果关系举证责任的态度也极不一致。依据吕忠梅等对《侵权责任法》生效前782份环境民事裁判文书的分析,司法实践中运用举证责任倒置者仅为49.6%,但多数判决一边适用举证责任倒置,一边又坚持要求原告提供鉴定结论认定因果关系。[7]83《侵权责任法》生效7年间,这种状况也未得到改观,在4328件案例中,涉及因果关系争议的共1332件,其中适用举证责任倒置的仅有360件,占比27%。弱化举证责任倒置的做法大致表现为以下几种情形:一是明确指出受害人仅承担初步的证明责任,但无论是受害者关于关联性的证明,还是加害人关于因果关系不存在的证明,均高度依赖鉴定意见。二是明确指出受害人仅承担初步的证明责任,但由法官直接认定损害的发生具有多因性,因而不能推定因果关系成立。三是法官以损害的发生具有多因性,直接判断按比例划分侵权责任。在环境侵权因果关系难以进行“全有或者全无”判断的情况下,这一类型在实践中越来越多见(表3)。

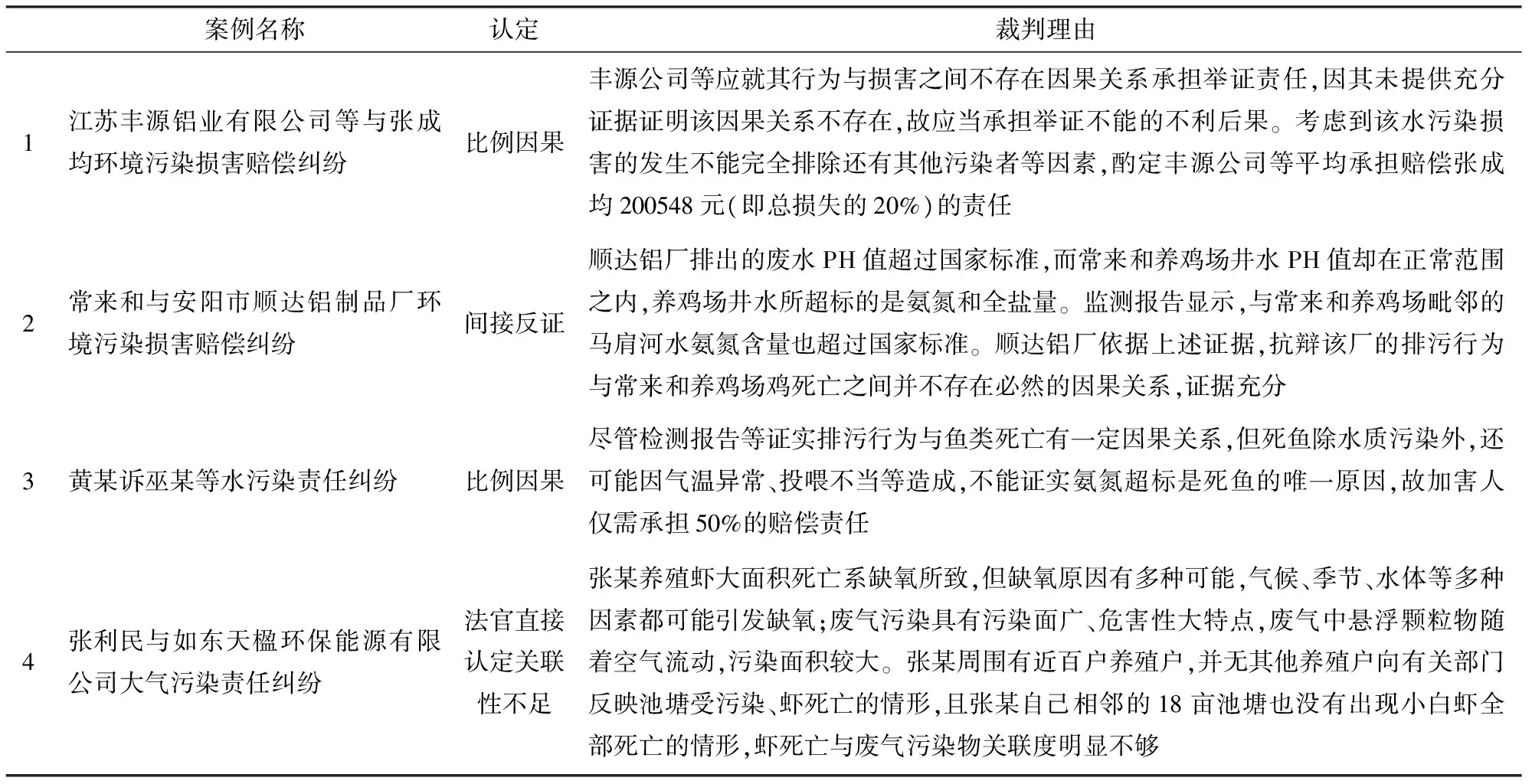

表3 环境侵权诉讼中举证责任分配的案例举要

三、环境侵权责任构成出现适用争议的原因分析

(一)对“污染”概念不加区分难以契合环境侵权的演进规律

从环境问题的私法应对史来看,无论是大陆法系还是英美法系,法律对于环境问题的调整都是与不动产尤其是土地密切相关联,是基于财产权以及在此基础上延伸的人身权利,从而形成了通过相邻关系和侵权责任应对环境问题的“双轨模式”。[8]163-167随着环境问题对人身权、财产权的威胁日益突出,难以通过扩张相邻不可量物侵害制度进行间接救济时,两大法系又不约而同对大气、水污染等致人损害的情形适用无过错责任或严格责任。之所以会有这种制度演进,原因在于企业等法人形式逐渐成为社会的主导力量,产业活动对环境造成的污染已经影响到人类的生存和发展,从而打破了近代民法赖以存在的平等性与互换性根基,使得加害人通过污染创设了一种特别危险进而使污染受害者呈现出资金、信息、能力等方面的“结构性弱点”:污染者与受害者之间地位的实质不平等对于传统私法的平等自愿原则发起了冲击;多个排污主体无共同故意或过失的心态下实施长期排污行为造成的复合型累积损害,对注重“行为人的共同主观故意”的共同侵权理论提出重大挑战;达标排放行为造成的损害颠覆了传统私法的过失责任原则;环境公害因数的滞后性与潜伏性使得私法上的侵权因果关系判断发生困难;以环境为媒介的间接性使得传统的以直接侵害为要件的私法侵害理论难以保全……[9]209凡此种种,使环境侵权呈现出迥异于传统侵权机制的特征,传统侵权法必须进行“绿色改造”,环境侵权由此成为独立的侵权类型。

但是,从域外经验来看,鲜见对所有污染行为一体对待的立法例。其背后的原因在于,噪声、振动等,尽管也被称为污染,实际并不具有“排放行为——环境介质污染——人身、财产损害”的典型致害特征,而是与一般的侵权行为并无差异,环境介质仅仅是一种传输媒介,并非先要经历环境介质污染的过程,再对暴露于其中的人身、财产造成损害,因而本质上是一种“污染的拟制”,当事人之间平等性与互换性的根基并未发生动摇,无需实行特殊归责。同时,与排放污染物质导致大气、水体污染的情形不同,噪声污染的来源——声音,与污染物质也具有根本不同,是否构成污染本质上取决于人的主观感受,在现代密集型的交往模式下,显然无法做到“无论有没有过错,有没有超标,均不影响责任的承担”。

(二)语境差异影响民法与环境法学对环境侵权的认知

从检索结果来看,中国裁判文书网在进行案由归类时,实际上是将环境民事公益诉讼归类为“环境污染责任”案由之下,很多判决文书也是直接将其作为环境侵权纠纷对待。这一点,为很多环境法学者所认可,认为环境法上的法律责任既与民法相联系,又具有不等同于民法的新内容,从而形成了环境侵权责任制度由民法与环境法共同构建的客观事实,在理论上,要求研究者“跨界思维”,建立民法与环境法的沟通与协调理念;在实践中,也要求司法者“交叉思考”,探索在一个案件中同时适用两类法律的方法。[10]但这种“跨界思维”和“交叉思考”,无论是在环境侵权责任立法,还是在司法实践中,都未能得到很好的贯彻。

对“环境侵权”这一概念,民法学者一般从人身和财产权益角度入手加以界定,由此,环境侵权是指因行为人的排污行为造成了环境污染,致使受害人受到人身损害和财产损害,应当承担无过错责任的侵权行为;[11]868相应的,环境损害就是被侵权人因接触或暴露于被污染的环境,而受到的人身伤害、死亡以及/或财产损失等后果。[12]286环境法学者则大多反对这种定义,认为环境侵权应是指因产业活动或者他人的原因,导致自然环境污染或破坏,并因此对他人人身权、财产权、环境权益或公共财产造成损害或有损害之虞的事实。[13]13从权益侵害角度看,其侵犯的客体包括他人的财产权、人身权和环境权。从损害形式看,民法上的侵权行为属于对人责任,只产生“对人的损害”;而环境法上侵权行为的直接损害形式是环境污染或生态破坏,是“对环境的损害”。二者的分歧在于:民法学界坚守民法的个人本位和私权本位,认为侵权的客体只能是人身权与财产权,即便是环境权益,也只是指代藉由环境问题造成的人身和财产损害,公益保护非私法的任务;环境法学界则多认为侵害的客体除人身与财产权外,还包含了环境权或者说环境权益,环境权是生态文明时代的代表性或标志性权利,环境利益是环境公益诉讼的利益基础,环境权不列入民事权利之中,则民法无启动环境保护的权利支点。[14]

但是,从解释学角度看,无论是从《侵权责任法》第2条规定的适用范围,第6条规定的过错责任,还是第7条规定的无过错责任,以及第8章环境污染责任的规定,都只针对侵犯人身、财产权益造成的损害提供救济,并未为救济生态损害提供直接依据。侵权法在根据时代变迁进行“绿化”的同时,也在固守着它本来的疆域。环境侵权成为独立侵权类型的目的并非是为了加强环境保护、维护公共福祉,而是对侵权责任的构成要件进行部分修正,使其更好的救济民事主体的人身和财产权益。侵权法不可能也无法涵盖某一侵害行为所引发的所有损害,超出侵权法固有的调整领域,便需由其他法律部门发挥任务,试图通过侵权法来保护环境,是侵权法不可承受之重。正如冯·巴尔教授所言,“在因过失而导致的环境事故中,如果既承认受污染的不动产所有权人的财产损失赔偿请求权,又对当地所有居民因植被和动物群体的破坏而遭受的生活乐趣之丧失给予金钱赔偿,侵权行为法就会损害受其调整的私法主体并最终摧毁其所归属的私法体系。”[15]1-2

由此,要化解司法实践在环境侵权构成上的认知分歧和适用争议,需回归侵权法的制度框架,根据环境侵权的制度功能对环境侵权的构成要件重新进行界分。

四、环境污染侵权责任构成的再建构

(一)类型化建构环境侵权的归责体系

类型化的功能在于促进法律规范在实践中的正确理解与适用,因而,类型化并非是主观的臆测或者对事物的简单罗列,而是对事物内在特征的寻找与发现,将观察到的法律事实的内在规律反映到立法和法律适用的过程之中,某一事实是否应归于某一类型,不仅取决于该事实是否在“整体上”符合类型的外表图象,还要求该事实与类型项下的其他事实具有相同或相似的运作机理。[16]129由此,要寻求环境侵权类型化的基础,离不开对作为其学科基础之科学理性以及作为其生存土壤之社会结构的深刻体察与把握。这恰恰对应了环境侵权类型建构标准的两个层面——“内在特征”和“精神内核”,科学理性考察的是作为环境侵权原因行为的不同环境影响行为的内在规律,而社会理性则是将社会对于环境侵权行为的评价通过类型化嵌入到法律规范之中,从而实现法律对社会生活过程的调整和社会秩序的型塑。

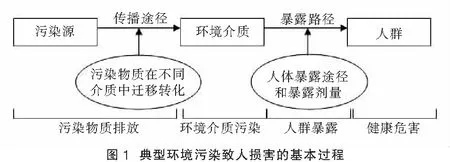

人们通常认为,环境侵权不同于传统侵权的特质在于,其将传统的“人——人”的法律关系转变为“人——环境——人”的关系,由于生态系统所具有的整体性、交互性、复杂性等特征,使得环境侵权具有主体的不平等性和不特定性、侵害过程的间接性与复合性以及损害结果的持续性与潜伏性等特征,必须实行特殊的归责体系方可应对。其基本致害过程如图1所示:

但仔细分析不难发现,这一过程实际上只是以有毒有害物质排放为代表的物质污染致人损害的过程,而非以噪声、振动等为代表的能量污染致人损害的过程。两类污染之间的区别,可以归纳为表4。

表4 物质污染与能量污染的区别

这一区分并非形式主义,而是该类型项下的各类排污行为具有相同或相似的运作机理,且这种运作机理对法律制度建构有着关键性的影响。这意味着,物质污染和能量污染引发的侵权问题,在致害机理上有着本质不同,在社会效果上也有着较大差异。在现代意义上的环境侵权产生之前,噪声、振动等问题已经通过相邻不可量物侵害制度进行规范,尽管随着社会交往的密切,不可量物侵害制度的内涵也发生了变化,但平等性与互换性的根基尚未丧失,也不具有通常所谓的侵害过程的间接性与复合性、损害后果的持续性与潜伏性等特征,因而也就不具备实行特殊归责的社会基础。这种差异,实际上也被单行环境立法所认同,例如,《环境噪声污染防治法》第2条就区分了“环境噪声”和“环境噪声污染”概念,“环境噪声”是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音;“环境噪声污染”则是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。由此可见,对于“声”这一物理因子对环境的影响,立法上实际区分了三个层次:第一层次是承认了声是构成人类社会的基本元素,不可或缺;第二层次是强调噪声就是人们在某些场合“不需要的声音”,即主观上觉得“干扰”到自己生活环境的声音;第三层次则是从客观上确定一个标准,来分辨某种声音是仅仅构成“干扰”还是事实上已经构成了更为严重的“污染”,所以,环境噪声污染是一个依照客观标准“拟制”的污染,这一概念本身就已经内含了超过国家噪声管制规范才构成侵权的要求,这就意味着,在国家规定的噪声排放标准限度之内的噪声排放,根本不构成法律意义上的环境污染,更谈不上构成环境污染侵权责任。

(二)系统化构筑生态损害的救济体系

从历史和体系解释的角度来看,《侵权责任法》只能为人身、财产损害提供救济,而无法单一就该法第65条“因污染环境造成损害的”引申出损害也包括生态损害。生态损害要想进入到侵权法的调整范围,只有在生态环境要素可以特定化为物权的客体时方可实现,从而使得生态损害(生态价值)得以通过财产损害(经济价值)的形式加以展现。例如,耕种之土地、承包之鱼塘受到污染,权利人理论上可以通过民法上的恢复原状加以修补。然而,此种救济模式,本质上是将生态损害所代表的法益作为物权的“反射利益”,权利人的主张,并非为了保护生态环境,而是为了维护自己的人身财产权益。即便如此,在司法实践中,法官也大都对环境侵权诉讼中适用恢复原状持保留态度。

这意味着,试图通过侵权机制去救济生态损害,是侵权法难以承受的任务;正缘于此,我国立法上确立了环保组织和检察机关提起环境民事公益诉讼的资格,同时又在试点省级政府提起生态环境损害赔偿制度,其实质上都是解决侵权机制在应对生态损害上的局限,试图借用民事诉讼途径,建立一种“公法性质、私法操作”的请求权,此时,上述主体提起诉讼并非基于其对生态环境享有直接的人身或财产权益,而是作为生态环境的利益代表来提起诉讼,其目的非为“保障个人的权利或利益”,而是在立法政策上,利用“争讼”这一程序来“维持客观的法秩序”或者“保护公共的利益”,本质上是不同于私益诉讼的客观诉讼。[17]56有鉴于此,为避免法律逻辑的冲突和司法适用的混乱,应将环境民事公益诉讼从环境侵权案由中剥离出来,厘清环境侵权的制度归属——环境侵权本质上仍是民事侵权,需要受到民法原理和体系的统率,我们可以对其进行“绿化”,但“绿化”应当是一种调适而非颠覆的过程。

[1]全国人大法工委民法室编.《中华人民共和国侵权责任法》条文说明、立法理由和相关规定[M].北京:北京大学出版社,2010.

[2]最高人民法院侵权责任法研究小组编.中华人民共和国侵权责任法条文理解与适[M].北京:人民法院出版社,2010.

[3]E.H.P. BRANS, Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, Damage and Damage Assessment, Kluwer Law International (2001), 18.

[4]张宝.环境侵权的解释论[M].北京:中国政法大学出版社,2015.

[5]蔡守秋.从环境权到国家环境保护义务和环境公益诉讼[J].现代法学,2013(6).

[6]张宝.环境侵权诉讼中的受害人举证义务研究[J].政治与法律,2015(2).

[7]吕忠梅等.中国环境司法现状调查——以千份环境裁判文书为样本[J].法学,2011(4).

[8]张敏纯. 环境侵害私法救济的“双轨模式”及其适用[J].江西社会科学,2014(9).

[9]王树义.环境法前沿问题研究[M].元照出版公司,2012.

[10]吕忠梅.论环境侵权责任的双重性[N].人民法院报,2014-11-5(8).

[11]王利明.民法学[M].北京:法律出版社,2005.

[12]张新宝.侵权责任法(第2版)[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[13]王明远.环境侵权救济法律制度[M].北京:中国法制出版社,2001.

[14]王玮、童克难.民法典主脉注入绿色基因[N].中国环境报,2017-3-13(3).

[15] [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔.欧洲比较侵权行为法(下卷)[M].焦美华译, 北京:法律出版社,2001.

[16]林立.法学方法论与德沃金[M].北京:中国政法大学出版社,2002.

[17]黄慧婷.论公益诉讼[A].台湾地区“行政院研考会”编.公害纠纷处理政策与法制之研究[C].台北:自版, 1995.